胰岛素与诺贝尔奖

- 格式:ppt

- 大小:85.50 KB

- 文档页数:10

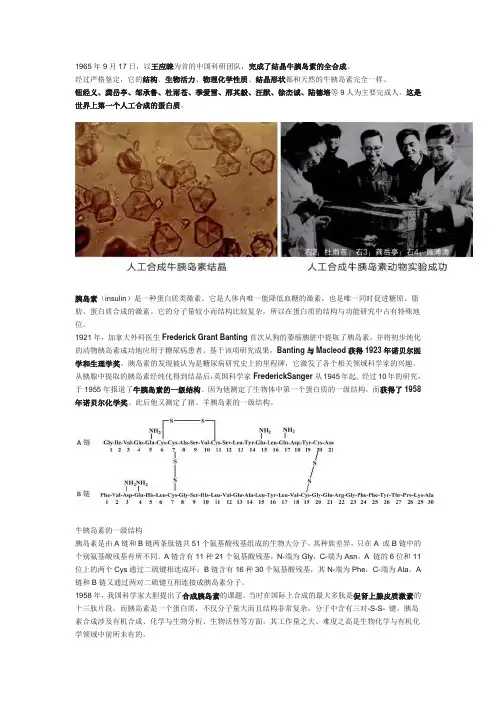

1965年9月17日,以王应睐为首的中国科研团队,完成了结晶牛胰岛素的全合成。

经过严格鉴定,它的结构、生物活力、物理化学性质、结晶形状都和天然的牛胰岛素完全一样。

钮经义、龚岳亭、邹承鲁、杜雨苍、季爱雪、邢其毅、汪猷、徐杰诚、陆德培等9人为主要完成人。

这是世界上第一个人工合成的蛋白质。

胰岛素(insulin)是一种蛋白质类激素。

它是人体内唯一能降低血糖的激素,也是唯一同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成的激素。

它的分子量较小而结构比较复杂,所以在蛋白质的结构与功能研究中占有特殊地位。

1921年,加拿大外科医生Frederick Grant Banting首次从狗的萎缩胰脏中提取了胰岛素,并将初步纯化的动物胰岛素成功地应用于糖尿病患者。

基于该项研究成果,Banting与Macleod获得1923年诺贝尔医学和生理学奖。

胰岛素的发现被认为是糖尿病研究史上的里程碑,它激发了各个相关领域科学家的兴趣。

从胰腺中提取的胰岛素经纯化得到结晶后,英国科学家FrederickSanger 从1945年起, 经过10年的研究,于1955年报道了牛胰岛素的一级结构。

因为他测定了生物体中第一个蛋白质的一级结构,而获得了1958年诺贝尔化学奖。

此后他又测定了猪、羊胰岛素的一级结构。

牛胰岛素的一级结构胰岛素是由A链和B链两条肽链共51个氨基酸残基组成的生物大分子。

其种族差异,只在A 或B链中的个别氨基酸残基有所不同。

A链含有11种21个氨基酸残基,N-端为Gly,C-端为Asn。

A 链的6位和11位上的两个Cys通过二硫键相连成环;B链含有16种30个氨基酸残基,其N-端为Phe,C-端为Ala。

A 链和B链又通过两对二硫键互相连接成胰岛素分子。

1958年,我国科学家大胆提出了合成胰岛素的课题。

当时在国际上合成的最大多肽是促肾上腺皮质激素的十三肽片段。

而胰岛素是一个蛋白质,不仅分子量大而且结构非常复杂,分子中含有三对-S-S- 键。

1950~1959年度诺贝尔奖获奖名录1957年12月10日第五十七届诺贝尔奖颁发。

英国科学家托德因研究核苷酸和核苷酸辅酶获诺贝尔化学奖。

1958年12月10日第五十八届诺贝尔奖颁发。

英国科学家Sanger因确定胰岛素分子结构获诺贝尔化学奖。

美国科学家比德尔、塔特姆因对化学过程的遗传调节的研究、美国科学家莱德伯格因有关细菌的基因重组和遗传物质结构方面的发现而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1959年12月10日第五十九届诺贝尔奖颁发。

美国科学家奥乔亚、Kornberg因人工合成核酸,并发现其生理作用而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1962年12月10日第六十二届诺贝尔奖颁发。

英国科学家肯德鲁、佩鲁茨因研究蛋白质的分子结构获诺贝尔化学奖。

英国科学家Crick、威尔金斯、美国科学家Watson沃森因发现脱氧核糖核酸的分子结构而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1968年12月10日第六十八届诺贝尔奖颁发。

美国科学家Holley、Khorana、Nirenberg因解释遗传密码而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1970年12月10日第七十届诺贝尔奖颁发。

阿根廷科学家莱格伊尔因发现糖核甙酸及其在碳水化合物的生物合成中的作用获诺贝尔化学奖。

1971年12月10日第七十一届诺贝尔奖颁发。

加拿大科学家赫茨伯格因研究分子结构、美国科学家安芬森因研究核糖核酸梅的分子结构而共同获得诺贝尔化学奖。

英国科学家萨瑟兰因在分子水平上阐明激素的作用机理获诺贝尔生理学或医学奖。

1972年12月10日第七十二届诺贝尔奖颁发。

美国科学家穆尔、斯坦因因研究核糖核酸梅的分子结构而共同获得诺贝尔化学奖。

1974年12月10日第七十四届诺贝尔奖颁发。

美国科学家克劳德因研究细胞的结构和功能、比利时科学家德·迪夫因发现溶酶体、美国科学家帕拉德因发现核糖核蛋白质而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1978年12月10日第七十八届诺贝尔奖颁发。

瑞士科学家阿尔伯、美国科学家史密斯、内森斯因发现并应用脱氧核糖核酸的限制酶而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

60年代中国三次拒绝诺贝尔奖:资产阶级的奖不要来源:搜狐社区收藏时间:07-11-26 13:22 跟帖:0条杨振宁三次向中国领导人提议:为胰岛素工作提名诺贝尔奖第一次:周恩来委婉拒绝第二次:江青说:“资产阶级的奖金,我们不要!”第三次:邓小平、聂荣臻、周培源等非常重视1966年12月24日,《人民日报》头版头条报道《我国在世界上第一次人工合成结晶胰岛素》。

这项成果一直是中国科学界的骄傲,它像“两弹一星”一样,证明了中国人在一穷二白的基础上,仍可在尖端科研领域与西方发达国家一决高下,甚至做出世界一流的成果。

许多人认为,这一次中国人与诺贝尔奖距离最近,简直可以用“擦肩而过”来形容。

对于未能获奖的原因,有各种各样的猜测。

弹指之间,40个年头过去了。

回眸当初,一些鲜为人知的故事渐渐浮出水面,一些以讹传讹的“事实”也开始得到澄清。

在国家科委的撮合下,1963年下半年,北京大学化学系和中科院有机所、生化所又开始重新酝酿合作。

为了避免上次的教训,他们约定:“不搞‘上海’的胰岛素,不搞‘北京’的胰岛素,不搞这个单位的胰岛素,不搞那个单位的胰岛素,不搞‘你的’胰岛素,不搞‘我的’胰岛素,联合起来,一心一意搞出‘中国’的胰岛素。

”1964年年初,在邢其毅教授的带领下,北京大学化学系的陆德培、李崇熙、施溥涛、季爱雪和叶蕴华等五位教师(后来又增添了研究生汤卡罗)奔赴上海,开始和有机所的汪猷、徐杰诚、张伟君、陈玲玲、钱瑞卿等不分彼此的协作。

他们共同负责胰岛素A链的合成。

而生化所方面,在钮经义、龚岳亭等人继续合成胰岛素B链的同时,拆、合小组仍在为提高重组活性而努力。

他们于1964年8月、1965年5月先后拿到了B链和A链。

1965年年中,当A链积累到100毫克(此时B链已积累到了5克)时,杜雨苍等人开始做全合成实验。

出人意料的是,注射了合成产物的小白鼠并没有因惊厥反应而跳起来。

对所剩不多的A链视如生命的有机所所长汪猷拒绝再提供A链,认为不是B链就是杜雨苍的结合方法有问题。

胰岛素和诺贝尔奖作者:孙书秀来源:《教育教学论坛·上旬》2011年第01期摘要:胰岛素是高中生物最常提到的一种激素,随着现代人们生活水平的提高,糖尿病患者越来越多,胰岛素这种唯一降低血糖的激素也愈来愈被人们所熟知。

但胰岛素和诺贝尔奖的关系知道的人并不太多,本文就此问题进行了详细介绍。

关键词:胰岛素;发现;诺贝尔奖一、胰岛素的发现和诺贝尔奖如今人们已不必因为患了糖尿病而胆战心惊,用胰岛素来对付糖尿病已是一般的医药常识,然而,在20世纪20年代以前,这种病给人们带来的却是灭顶之灾。

1889年,德国内科医生冯米伦用手术的方法切除了一只狗的胰腺——其目的是研究胰腺对小肠吸收脂肪的作用。

术后发现这只狗出现了排尿很多,且尿液还招来许多的苍蝇。

从此人们开始在胰腺上打主意。

他们将动物的胰腺以各种方式让糖尿病人去使用,但一点用处也没有。

明明知道治疗糖尿病的物质在胰腺的胰岛里,但就是制取不出来。

甚至有人迫不及待地给这种物质提前取了名字——胰岛素,其在“诞生”前11年就已经起好名字了。

胰岛素提取成功,最后属于加拿大人弗雷德里克·格兰特·班廷。

他看到一篇文章《胰岛与糖尿病的关系,特别是关于胰结石的病例》。

文中谈到:如果胆结石“误入”了胰岛管,把这道通往十二指肠的路给阻塞了,会出现胰腺的萎缩。

结扎了胰导管的动物虽胰腺萎缩了,但不患糖尿病。

班廷想:如果把这种胰腺中的提取物直接注射到糖尿病人体内,肯定会有效。

班廷把自己的想法告诉了他的老师,老师建议他去找当时很著名的麦克劳德,他是北美著名的胰脏生理和病理方面的专家,麦克劳德给班廷提供了实验室,并提供了10条狗,找了两个助手。

1921年5月中旬,实验开始了,班廷和他的助手给10条狗做了结扎胰导管的手术,其中7条狗死在手术台上,不得已只得自己去买了19只狗,经费少,未婚妻由于不理解他的工作离他而去,其中一个助手看实验成功无望退出了实验,19只狗由于各种原因已经死了14只,班廷在种种不利的条件下坚信自己的设想,查找原因。

人工合成牛胰岛素1965年9月17日,中国科学家首次用人工方法合成了结晶牛胰岛素,标志着人类在探索生命的征程中迈出了关键性的一步,开启了人工合成蛋白质的时代。

合成胰岛素难题在生活中,我们常常听说,有些糖尿病患者需要注射胰岛素,这是因为胰脏分泌的胰岛素具有降血糖和调节体内糖代谢的功能。

1889年,德国的敏柯夫斯基首次发现了胰脏和糖尿病的关联,后来,有很多科学家对胰脏展开了研究,想弄清楚胰脏分泌的神秘物质到底是什么。

30多年后,加拿大医生班廷给出了答案,他于1921年首次成功提取胰岛素,并成功地应用于临床治疗,获得了1923年诺贝尔生理学或医学奖。

接下来,科学家面临的问题是能否人工合成胰岛素。

胰岛素是一种蛋白质,蛋白质是生物体的主要功能物质。

从微观层面看,蛋白质是由氨基酸组成的,想要人工合成胰岛素必须知道它的氨基酸序列。

20 世纪50 年代,英国化学家桑格阐明了胰岛素分子的氨基酸序列,获得了1958年诺贝尔化学奖。

但是,合成具有生物活性的蛋白质的难度非常大,很多国际上的权威认为,人工合成胰岛素短时间内很难做到。

不可能完成的任务1956年,中央政府提出了1956~1967年的《12年科技发展远景规划》,同年,周恩来总理也提出:向科学进军。

当时,社会各界民众以极大的热情投入到了祖国的建设中,科学家们也受到了极大鼓舞。

1958年8月,中国科学院上海生物化学研究所的科研人员提出研究人工合成牛胰岛素。

1959年,该项目获得了国家重大科学技术项目立项。

20世纪50年代,人工合成蛋白质是生物化学界绝对的前沿和热点,然而中国的科学家所处的环境极其困难。

这一难度奇高、国际上还从未有人开始研究的基础科学项目,起初设定的完成期限为20年,然而,参与项目的科学家决定把日期缩短为5年,他们希望用实力证明中国人的科研能力。

当时,中国科学家在蛋白质合成方面的经验非常少,一切都是从零开始。

时任中国科学院生物化学研究所所长的王应睐曾留学英国剑桥大学,是著名的生物化学家,在他的努力下,邹承鲁、曹天钦、钮经义等杰出人才加入了此次研究。

中国合成牛胰岛素为何没获诺贝尔奖?“中国人民从此站起来了”至今60年的辉煌历程里,在科技上唯一有可能获得诺贝尔奖的成果,是1965年上海的生物化学家们在世界上首次合成了牛胰岛素。

近年来还有一种说法很流行:因为诺贝尔奖只对个人,而当时中国政府强调是“集体智慧的结晶”,因此与诺贝尔奖失之交臂,事情果真如此吗?牛胰岛素其实就是一种蛋白质。

在研究生命物质的初期,化学家们注意到有一大类行为很特别的物质——加热后这些物质会从液态变为固态,但不发生可逆行为。

常见的就是鸡蛋清。

1777年,法国化学家马凯尔称它们为“蛋白性物质”。

1839年,荷兰化学家莫尔德正式称它们为“蛋白质”。

自1820年后,化学家们通过不断努力,发现蛋白质分子是由不同的氨基酸分子以不同的排列方式组成的。

常见的氨基酸有20种左右。

这些不同的氨基酸是如何组成蛋白质的呢?1945年,英国生物化学家桑格尔对这个问题着手进行了研究。

直到1953年,他终于成功宣布破译了胰岛素的结构。

这是第一次弄清楚一种重要的蛋白质分子的全部结构。

此后,生物化学家们用桑格尔的方法分析了一个又一个蛋白质分子的结构。

搞清楚了组成蛋白质的氨基酸的排列顺序,就有可能让氨基酸“各就各位”,合成蛋白质分子。

1953年,人工合成了第一个8个氨基酸的小蛋白质——催产素。

此后,生物化学家们在蛋白质的合成上攻克了一个个难关。

1965年,中国的生物化学家们首次合成了51个氨基酸的牛胰岛素,同年,国外也合成了胰岛素。

1969年合成了124个氨基酸的核糖核酸酶,1970年,合成了188个氨基酸的人类生长激素。

如果把催产素、牛胰岛素等视为一种产品的话,正是由于知道了这些产品的“配方”,我们才有了制造这些产品的可能。

因此,那率先发现产品“配方”的人,当然才是诺贝尔奖理所当然的获得者。

事实也是这样,1958年,英国生物化学家桑格尔因为破译蛋白质分子结构的工作,获得了诺贝尔化学奖。

网址: 第 1 页,共 1 页。

1965年,我国成功合成( ),成为世界上第一个人工合成蛋白质的国家。

对于胰岛素,现在大家都很熟悉,因为得糖尿病的人很多,治疗糖尿病的特效药,就是胰岛素。

而且,胰岛素应用已经很普及。

可在上个世纪五十年代,人工合成蛋白质,还是一座从未有人攀登上的科学高峰。

20世纪五十年代,蛋白质是世界生物化学领域研究的热点。

1958年,英国科学家桑格第一个确定了牛胰岛素的化学结构,因此获得诺贝尔化学奖。

不过,虽然牛胰岛素的结构清楚了,但是限于当时的科学技术条件,要想人工合成,还非常的困难。

另一位英国著名科学家在国际权威的《自然》杂志评论文章中预言:“人工合成胰岛素还有待于遥远的将来”。

在这种情况下,1958年8月刚刚成立的中国科学院上海生物化学研究所的科技人员提出研究“人工合成牛胰岛素”。

1959年,这个项目获得了国家重大科学技术项目立项,完成期限最初定为20年,但在那个特殊的年代,20年太久,国家要求进步的青年科学家决定把日期缩短为5年。

在当时中国科研条件相对落后的情况下,年轻的科学家们能做到吗?当时中国年轻的研究员们的方案是这样的:先把两条分子链分开,分别由不同的团队攻关,然后用不同的方式合成到一起。

中央确定的研究方法是大兵团作战,由中科院上海生物化学研究所、中科院上海有机化学研究所和北京大学生物系联合进行。

虽然参与研究的人员都知道这将是一场异常艰难的战斗,但是,当这些年轻的科学家真正投入到研究工作中的时候,他们才发现,困难远比想象的要大的多!1960年1月,在全国第一次生化学术会议上,邹承鲁所在小组的年轻科学家杜雨苍,代表全组在会议上发表了天然牛胰岛素拆合研究的研究成果。

这一研究成果一出,震惊了当时参会的所有人。

可惜的是,由于当时研究保密的需要,这个研究成果并没有在国际上发表。

因为没有公开发表,这个重要的研究成果第一次与诺贝尔奖失之交臂!由于大张旗鼓和三年自然灾害的影响,1960年新中国人工合成牛胰岛素的研究开始陷入困境。

班廷发现胰岛素的启示1923诺贝尔生理学或医学奖授予了加拿大著名医生班廷(1891-1941),他因首次发现胰岛素而获此殊荣。

在班廷的时代,糖尿病是一种不治之症,人们望而生畏,当时医生最先进的治疗方法,就是控制饮食。

成千上万的患者,为了延长生命时间,而不得不依靠残酷的慢性饥饿疗法来苟延残喘。

班廷非常了解病人的痛苦,下决心探索糖尿病的奥秘,查阅有关文献,资料和临床记录,反复进行研究。

约在这三十年前,人们曾怀疑胰腺与此病有关系,因为切除实验动物的胰腺后,便产生类似糖尿病的情况。

斯塔林和贝利斯提出激素的概念之后,推测胰腺产生一种激素,能控制人体内糖分子的代谢,是合乎逻辑的,此种激素分泌不足则造成糖的积聚而导致糖尿病。

当然胰腺的主要功能是分泌消化液。

然而,胰腺内散布有许多细胞团(称为"兰格罕氏岛",半个世纪前兰格罕氏首先给以描述的),这些细胞团与胰腺的其它部分不同,可能就是产生激素的地方。

但在当时这仅仅只是个猜测,因为人们无法找到合适的实验方法去验证这个猜想。

许多人都想试图从胰腺中提取胰岛素。

但所有分离胰岛素的尝试都失败了。

因为一将胰腺研碎,胰腺内的消化酶就将胰岛素分子(蛋白质)破坏。

某天夜里,班廷一直在思考医学文献上记载的糖尿病与胰脏的作用存在着某些关系的问题,久久不能入眠。

根据当时已有的知识,班廷了解到胰腺中的胰泡能够分泌出一种消化酵素(酶),它是人体中维持碳水化合物(糖份)正常代谢的物质:班廷还了解到胰脏内存在着一种被称为兰氏小岛的细胞,在糖尿病发作以后,这种细胞就会发生萎缩。

忽然,班廷回忆起曾看到一篇论文中记述如何结扎输送消化液至肠内的胰腺管时,就会引起胰腺退化。

这给了班廷以关键性的启发。

兰格罕氏岛(胰岛)不参与分泌消化液,所以它不退化。

假使除了胰岛外胰腺退化了,那么就除去了破坏胰岛素的消化酶,于是胰岛素仍将完整无损。

班廷在这些文献的启发下,好像悟出了一些道理:能不能将狗胰脏的导管扎住,使胰脏退化,这样可以使胰岛细胞不受消化液的影响,从而提取仍然健康的胰岛细胞,来使已经全部切除了胰脏而得糖尿病后行将死亡的狗活下去呢? 他立即在笔记本上记下了:“结扎狗胰管:6~8周待其退化;将剩余部分取出进行提取。

1958年12月10日第58届诺贝尔奖和平奖比利时,乔治·亨利·皮尔(GeorgesHenriPire1910-1969),在许多地方组织难民救济机构在获得诺贝尔和平奖金的人中,比利时的乔治·亨利·皮尔是比较特殊的。

他之获要奖主不是因为对和平事业有多大贡献,而是因为在救助被战争逼得流离异国的人们方面建立了不朽的功勋。

化学奖英国,桑格(FrederickSanger1918-),确定胰岛素分子结构桑格(FrederickSanger),英国生物化学家,1918年8月13日生于英国格洛斯特郡。

桑格1943年在剑桥大学获得博士学位,并在该校继续从事生物化学研究工作直到1951年。

此后,开始在医学研究理事会赞助下继续进行研究工作。

历经10年的研究之后,于1955年确定了牛胰岛素的结构,从而为胰岛素的实验室合成奠定了基础,并促进了蛋白质结构的研究。

桑格因确定胰岛素的分子结构而获得1958年诺贝尔化学奖。

1980年他又因设计出一种测定DNA(脱氧核糖核酸)内核苷酸排列顺序的方法而与W·吉尔伯特、P·伯格共获1980年诺贝尔化学奖。

桑格是第四位两次获此殊荣的科学家。

生理学或医学奖美国,莱德伯格(JoshuaLederberg1925-),因有关细菌的基因重组和遗传物质结构方面的发现莱德伯格(Lederberg,Joshua,1925~2008),美国遗传学家。

细菌遗传学的创始人之一。

1925年5月23日生于美国蒙特克莱市。

1944年获哥伦比亚大学学士学位,以后曾在医学院学习,不久转入耶鲁大学,于1947年获博士学位。

1947年起任威斯康星大学教授、遗传学系主任。

1959年起任斯坦福医学院教授兼遗传学系主任。

1962年任肯尼迪分子医学实验室主任。

他在耶鲁大学期间,发现细菌的遗传重组。

1946年,他和E.L.塔特姆发现遗传重组的普遍性。

继细菌遗传重组的发现,他和他的学生、同事又在细菌遗传学方面作出了一系列的重要贡献。

班廷发现胰岛素的启示1923诺贝尔生理学或医学奖授予了加拿大著名医生班廷(1891-1941),他因首次发现胰岛素而获此殊荣。

在班廷的时代,糖尿病是一种不治之症,人们望而生畏,当时医生最先进的治疗方法,就是控制饮食。

成千上万的患者,为了延长生命时间,而不得不依靠残酷的慢性饥饿疗法来苟延残喘。

班廷非常了解病人的痛苦,下决心探索糖尿病的奥秘,查阅有关文献,资料和临床记录,反复进行研究。

约在这三十年前,人们曾怀疑胰腺与此病有关系,因为切除实验动物的胰腺后,便产生类似糖尿病的情况。

斯塔林和贝利斯提出激素的概念之后,推测胰腺产生一种激素,能控制人体内糖分子的代谢,是合乎逻辑的,此种激素分泌不足则造成糖的积聚而导致糖尿病。

当然胰腺的主要功能是分泌消化液。

然而,胰腺内散布有许多细胞团(称为"兰格罕氏岛",半个世纪前兰格罕氏首先给以描述的),这些细胞团与胰腺的其它部分不同,可能就是产生激素的地方。

但在当时这仅仅只是个猜测,因为人们无法找到合适的实验方法去验证这个猜想。

许多人都想试图从胰腺中提取胰岛素。

但所有分离胰岛素的尝试都失败了。

因为一将胰腺研碎,胰腺内的消化酶就将胰岛素分子(蛋白质)破坏。

某天夜里,班廷一直在思考医学文献上记载的糖尿病与胰脏的作用存在着某些关系的问题,久久不能入眠。

根据当时已有的知识,班廷了解到胰腺中的胰泡能够分泌出一种消化酵素(酶),它是人体中维持碳水化合物(糖份)正常代谢的物质:班廷还了解到胰脏内存在着一种被称为兰氏小岛的细胞,在糖尿病发作以后,这种细胞就会发生萎缩。

忽然,班廷回忆起曾看到一篇论文中记述如何结扎输送消化液至肠内的胰腺管时,就会引起胰腺退化。

这给了班廷以关键性的启发。

兰格罕氏岛(胰岛)不参与分泌消化液,所以它不退化。

假使除了胰岛外胰腺退化了,那么就除去了破坏胰岛素的消化酶,于是胰岛素仍将完整无损。

班廷在这些文献的启发下,好像悟出了一些道理:能不能将狗胰脏的导管扎住,使胰脏退化,这样可以使胰岛细胞不受消化液的影响,从而提取仍然健康的胰岛细胞,来使已经全部切除了胰脏而得糖尿病后行将死亡的狗活下去呢? 他立即在笔记本上记下了:“结扎狗胰管:6~8周待其退化;将剩余部分取出进行提取。

龙源期刊网 胰岛素四次与诺贝尔奖结缘作者:蒲昭和来源:《家庭医学》2009年第05期提起糖尿病,人们就会想起今天控制血糖最有效的手段——胰岛素。

有趣而值得一提的是,胰岛素的发现过程在历史上四次与“诺贝尔奖”结缘。

认识胰腺分泌液有消化功能,是探求控制糖尿病有效方法的第一步。

早在17世纪中叶,德国解剖学家威尔逊就发现,胰腺有一个小小的导管通入小肠上端,每天向小肠输送一定的分泌液体。

1883年,美国医生博蒙特对消化道液体进行了充分研究,结果发现胃、肠、胰腺、胆都能分泌液体,并具有消化食物的功能。

20世纪初,俄国著名生理学家巴甫洛夫改用人工瘘的方法研究胰腺分泌,取得了卓越的成就,因此荣获了1904年的诺贝尔医学奖。

同时代的德国医学家朗德·汉斯在显微镜下发现胰腺内有一些特殊的岛状结构,即胰岛,但不知道它有什么功能。

其后不久,另两位德国科学家梅林和明科夫在实验中发现,切去胰腺的实验动物都患了糖尿病。

他们试图用胰腺来治疗糖尿病。

然而,经过近20年的努力,没有获得成功。

但他们的研究肯定了糖尿病与胰腺之间的关系。

1902年,英国医学家贝利斯等人发现,胰液总是在食物进入肠道时准时分泌,他们还获得了一种由小肠分泌入血,促进胰腺分泌的物质——促胰腺素。

这一发现启发了苏格兰医生沙比谢菲,他敏锐地意识到,胰腺既然与糖尿病有关,而又不能治疗糖尿病,那么,胰腺可能分泌一种直接进入血液的“激素”,控制着尿中的糖分;这种“激素”是由胰腺内岛状结构分泌的,因而,他将这种“激素”命名为胰岛素。

1921年,加拿大医生班丁证明了谢菲的假说成立。

班丁通过结扎牛的胰腺导管使其萎缩,成功地从萎缩的牛胰腺中分离出了胰岛素。

次年,班丁用胰岛素治疗糖尿病人获得良好效果。

这一重大发现,使班丁荣获了1923年的诺贝尔医学奖。

与胰岛素相关的另两次获奖,一位是阿根廷著名医学家豪塞,他在对脑垂体的研究中,发现脑垂体对胰腺分泌胰岛素有重要影响,由此获得了1947年的诺贝尔医学奖。

科技生活丨Life ?1994顼)怦凹燃辭k 剧■眺繼倨喧閉t 彼:希監3徂面&腮龍皆為use. All rights reserved, “胰岛素之父”班廷本刊记者李白薇1923年,诺贝尔生理学或医学奖 将荣誉颁给了年仅32岁的加拿大科学 家一弗雷德里克•格兰特•班廷。

班 廷成为有史以来最年轻的诺贝尔奖获 得者。

班廷获得这一至高荣誉是因为, 他成功提取了胰岛素,并发现其对糖 尿病症状的神奇疗效。

而更令人惊讶的 是,这一成果在临床上得以应用也不过 十多个月的时间,在还没有经历长时间 验证的前提下,诺贝尔奖评选委员会便 将荣誉授予了班廷,着实说明了这一发 现对于医学发展的重要性。

有人说班廷是幸运的,在前人千 方百计提取胰岛素而未获得成功的情 况下,一个只有本科学历、初出茅庐的 小伙子却成为被上帝选中的那个人。

然 而,与这份幸运相匹配的是班廷的坚 持。

发现胰岛素的过程充满了反复、失 败与绝望,这段艰辛足以说明“没有人 能随随便便成功”,也足以配得上上天 赐予班廷的幸运。

只要十只狗和-个助手与许多诺贝尔奖获得者拥有的高 学历不同,班廷就读多伦多大学期间 正逢第一次世界大战,而且他起初学习 的是牧师课程,之后才转而学医,他并 未得到应有的完整的医学训练。

毕业不 久后,班廷就被征兵派去法国,在前线 成为一名陆军医生。

在战场上,班廷救班廷治过很多人,也曾经负伤,当时甚至有 医生主张为他截肢,但被班廷拒绝了, 他的理由是:“我是一名外科医生,没 有胳膊就等于没有了生命! ”在他的坚 持下,这只胳膊也得以保留。

1918年, 班廷因为他在战中的英勇表现获得了 陆军十字勋章。

战后,班廷回国并开办了一家医 务所,但生意并不好。

为了维持生计, 他不得不来到当地一所医学院兼职授 课。

一天,他正在为学生准备关于糖代 谢的教案。

事实上,当时的班廷对于糖 尿病与胰岛素了解并不深。

彼时,已有 科学家提出,胰岛能分泌一种未知的 内分泌物来调节糖代谢,从而对糖尿 病产生治疗效果。

1901年(第一届诺贝尔奖颁发),德国科学家贝林(Emil von Behring)因血清疗法防治白喉、破伤风获诺贝尔生理学或医学奖。

1902年,德国科学家费雪(Emil Fischer)因合成嘌呤及其衍生物多肽获诺贝尔化学奖。

美国科学家罗斯(Ronald Ross)因发现疟原虫通过疟蚊传入人体的途径获诺贝尔生理学或医学奖。

1903年,丹麦科学家芬森(Niels Ryberg Finsen)因光辐射疗法治疗皮肤病获诺贝尔生理学或医学奖。

1904年,俄国科学家巴浦洛夫(Ivan Pavlov)因消化生理学研究的巨大贡献获诺贝尔生理学或医学奖。

1905年,德国科学家科赫(Robert Koch)因对细菌学的发展获诺贝尔生理学或医学奖。

1906年,意大利科学家戈尔吉(Camillo Golgi)和西班牙科学家拉蒙·卡哈尔(Santiago Ramóny Cajal)因对神经系统结构的研究而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1907年,德国科学家毕希纳(L.Buchner)因发现无细胞发酵获诺贝尔化学奖。

法国科学家阿方·拉瓦拉(Alphonse Laveran)因发现疟原虫在致病中的作用获诺贝尔生理学或医学奖。

1908年,德国科学家埃尔利希(Paul Ehrlich)因发明“606”、俄国科学家梅奇尼科夫(Hya Mechaikov)因对免疫性的研究而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1909年,瑞士科学家柯赫尔(Theodor Kocher)因对甲状腺生理、病理及外科手术的研究获诺贝尔生理学或医学奖。

1910年,俄国科学家科塞尔(Albrecht Kossel)因研究细胞化学蛋白质及核质获诺贝尔生理学或医学奖。

1911年,瑞典科学家古尔斯特兰(Allvar gullstrand)因研究眼的屈光学获诺贝尔生理学或医学奖。

1912年,法国医生卡雷尔(Alexis Carrel)因血管缝合和器官移植获诺贝尔生理学或医学奖。