第五讲 等韵学汇编

- 格式:doc

- 大小:351.50 KB

- 文档页数:31

音韵学基础知识一,音韵学概述1,音韵学的基本内容(1)定义:音韵学是我国一门传统的学问,它是研究汉语各个时期的语音系统和它们的历史演变规律的科学。

根据[中国大百科全书]的定义,也叫声韵学,在普通语言学里叫历史语音学,它是研究汉语史上的语音情况和它的发展的学科。

英文名为:Chinese historical phonetics。

传统的古音学,今音学,等韵学和北阿音学,是音韵学研究的内容。

(附:音韵学家把宋元以来的等韵图作为研究对象的学科称为等韵学。

他们以“等”的观念来分析汉语发音原理和方法,以韵图的形式展示汉语语音系统和韵书中的反切。

研究内容包括韵图的编撰,等韵学的原理等)(2)汉语语音的发展历史可以分为四个时期:a,上古音指先秦两汉时期的语音,以《诗经》音系为代表。

研究这一时期的语音状况的学科为古音学。

b,中古音指六朝至唐宋时期的语音,以《切韵》音系为代表,研究这一时期的语音状况的学科为今音学。

c,近古音指元明清时期的语音,以《中原音韵》为代表。

研究《中原音韵》所反映的北方话音系,是北音学。

d,现代音指现代的语音,以现代普通话音系为代表。

2,音韵学的基本概念声母方面(1)关于声母的名称声母,又叫字母,声纽,纽,声,声类(字母是声母的代表字,唐朝和尚守温制定了三十字母,宋代学者又增加了六个,补成了三十六个字母)(2)对于声母的分析a, 五音,七音,九音(依据发音部位划分的声母类别)音韵学上按照声母的发音部位把声母分唇,舌,齿,牙,喉五类,成为五音,即唇音,舌音,齿音,牙音,喉音。

又加上半舌音,半齿音为七音。

而九音指重唇音,轻唇音,舌头音,舌上音,齿头音,正齿音,牙音,喉音,牙齿音。

b,清浊(按照声母的发音方法分类)分析发音方法时所使用的术语。

清音,反声带不振动的辅音,浊音,把声带振动的辅音,音韵学上共分为四种:全清,次清,全浊,次浊。

全清:不送气不带音的塞音、擦音、和塞擦音。

次清:送气不带音的塞音和塞擦音。

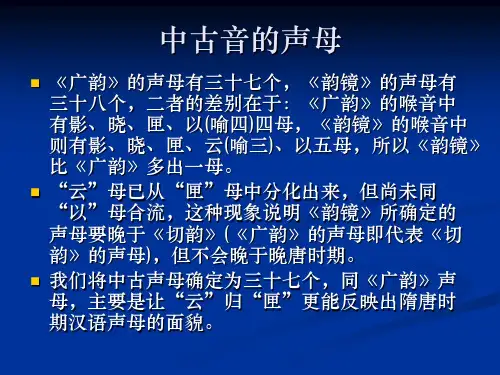

第四章《韵镜》《广韵》的主要作用是为诗人用韵服务的,因此,它对字音的分析只到韵为止,而没有直接展示出中古声母和韵母的面貌。

要想通过《广韵》了解中古声韵的状况,还得对《广韵》的反切进行研究。

为了直接展示中古音的声韵面貌,古人在撰写韵书之外又专门编制了一种等韵书,这种等韵书通过声韵配合表的形式直接展示了中古的声韵状况及其配合规律,《韵镜》就是其中最早并且是最重要的一种,可看作是《广韵》的姊妹篇,它与《广韵》互为补充,互相参证,是考察中古音的另一重要材料。

与《韵镜》性质相同,在成书时间上稍后的是宋人郑樵的《七音略》。

第一节《韵镜》的产生、作用和体例一、《韵镜》的产生(siddham)悉曇是印度小孩子剛識字用的拼音表,唐代和尚義淨《南海寄歸內法傳》說:“六歲童子學之六月方了﹐” 梵文一共有14個元音,輔音一共有33個。

到初唐﹐摻雜著巫術的密教大規模流入中國。

譯這種經﹐需要對譯大段的咒語(真言)﹐人們才開始學悉曇﹐漢人學悉曇久了﹐就仿造出唐音表來了﹐這就是等韻圖。

現存最早的韻圖是《韻鏡》﹐是宋代流到日本清末又從日本傳回來的。

“開”表示沒有 u類介音﹐“合”表示有。

《韻鏡》卷首的《調韻指微》《三十六字母》表﹕幫滂並明端透定泥見溪群疑精清從心邪影曉匣喻來日非敷奉微知徹澄娘照穿床審禪清代江永《音學辨微》說:“音韻有四等。

一等洪大﹑二等次大﹐三四皆細﹐而四尤細。

”先求上字居何母﹐次求引韻去橫搜《切韻指掌圖》有《辨檢類隔切例》說:“以‘苻’代‘蒲’﹐其類‘奉’﹑‘並’。

……以‘無’代‘模’﹐其類‘微’﹑‘明’﹐以‘丁’代‘中’﹐其類‘知’﹑‘端’。

……‘皮’字《廣韻》‘苻羈’切……(‘苻’字是奉字母)下合為類隔﹕於‘並’字以下取一‘蒲’字﹐作‘蒲羈切’音皮字明矣。

”這類解釋例外的文字後來叫“門法”。

《韵镜》的作者和成书年代已不可考,有人认为它在《切韵》著成不久后即产生了,是据《切韵》而作。

也有人认为《韵镜》成书于宋代,是根据《礼部韵略》的前身《景德韵略》而作。

第十章北音学进入二十世纪,由于引进西方新的语言学理论和方法以及发现和利用了新的材料,古音学和今音学领域都有不少新的突破。

学者们不断开拓,原有的研究领域继续深化的同时,也开辟了新的研究领域,这突出地表现在对《中原音韵》及其相关韵书的研究和北音学的建立方面。

中国的韵书,现在知道的以三国魏时李登的《声类》为最早,从《声类》到隋代陆法言的《切韵》,再到宋代的《广韵》和《集韵》以及后来的“平水韵”,都是供当时的士子作诗押韵用的,而且是一脉相承的,所以它们是同一系统的韵书。

这些韵书有一个共同的特点就是承古和存古,只有在实际语言和韵书中的情况差别太大时,才逐步对韵书作一些调整。

韵书在隋唐以来的社会生活中有着重要的意义和作用,原因就是历代统治者主要以科举取士,士子们要应试,就要会写诗,写诗押韵又要遵循一个标准,从《切韵》到“平水韵”就是一个官方标准,知识分子们自然不能等闲视之。

但是元朝建立之后,由于元代统治者对汉族文化不重视,有八十多年的时间不开设科举,这就使许多知识分子失去了晋身的阶梯。

知识分子们读书不能经世致用,一些生活在下层的文人只有象关汉卿一样流连于瓦舍勾栏之中,混迹于妓女优伶之间,这是元代杂剧和散曲兴盛的一个重要原因。

杂剧和散曲兴起于民间、流行于民间,其语言形式以当时的口语为主,这种反映口语的文学形式在押韵方面,自然要求以当时的口语为准则,《广韵》、“平水韵”等与实际口语有一定距离的韵书就不能适应新的要求,于是就产生了以当时口语为准的,供文人们写作杂剧和散曲时参考的韵书,其中最有代表性的是《中原音韵》。

由于《中原音韵》所反映的语言系统是元明时期的北方官话,对《中原音韵》及其相关韵书的研究,以及对元明以来北方官话的研究,就组成音韵学领域中的一个分支学科——北音学。

北音学建立于20世纪初叶,1918年前后,钱玄同在《文字学音篇》中强调研究当时活语言的重要性,尤其强调研究《中原音韵》和《菉斐轩词林韵释》等新韵书,最早把北音学引进音韵学领域。

等韵学名词解释

等韵学为唐代名僧守温始创。

是音韵学中以审音为主分析汉字音节结构、说明发音原理的一门学科。

等韵学通过韵图帮助人们掌握韵书的反切。

正确读出反切所表示的字音。

它用“字母”表示汉字的声母系统,用“五音”、“七音”说明字母的发音部位,用“清浊”描述声母的发音方法,用“等呼”分析韵母的结构,用“摄”概括韵的归类,用图表的形式具体显示反切所表示的读音。

由于突出的特点在用“等”的概念分析字音,便被称为“等韵学”,简称“等韵”。

音韵学名词整理第一章:绪论1、音韵学:分析研究汉字字音及其历史演变的一门学科。

它是专门研究汉语的语音系统的,属于历史语音学范畴。

音韵之学细分为今音学、古音学、等韵学,后来又增加北音学,即近代语音学。

2、小学:中国古代研究语言文字的学问。

这个名称起源很早,最初“小学”即最基础的学问,与今含义没有多大差别;到了汉代开始把研究文字的学问叫“小学”,文字研究包括字音、字形、字义;而至晚到唐宋时,“小学”又细分为三个门类:文字之学、训诂之学、音韵之学;再经过元明清,我国的文字、音韵、训诂之学又有很大发展,清人编《小学考》,把“小学”分为四类,文字、声韵、训诂、音义。

3、古音学:与“今音学”相对,研究对象是先秦两汉的诗歌韵文,以《诗经》用韵为主要根据,并结合形声字,研究上古时期的语音系统的音韵学部门。

4、今音学:又称“广韵学”,以《切韵》系韵书为对象,研究南北朝到隋唐时代的语音系统的音韵学部门。

5、等韵学:以宋元以来的等韵图为研究对象,最初分析韵书中反切,即韵书语音(声、韵、调)系统。

唐宋金元时期只称“切韵之学”或“切韵法”,明初以后,才叫“等韵”(《七音略》、《韵镜》)。

到清代,音韵学家又利用等韵去研究古韵,所以等韵学可以说是中国古代的普通语言学/中国特有的传统的语音学6、北音学:以元代《中原音韵》系统的韵书和分析近代语音的等韵图为对象,建立一门“近代语音学”(“北音学”)。

第二章:音韵学的基础知识1、反切:“反切”是一种注音方法,它是用两个汉字注出另一个汉字的读音,这也是中国古代对汉字字音结构的分析。

反切的基本原理是上字取声,下字取韵(包括调)。

反切上字(如“当”)也简称为切上字,反切下字(如“孤”)也简称为切下字,“都”则称为被切字。

约在东汉的后期九创造了反切这种注音方法。

“反切”早期不用“切”字,只叫“某某反”或“某某翻”,自唐代宗大历以后,因为唐朝统治者害怕老百姓起来造反,忌讳这个“反”字,才将“反”字改为“切”字。

第五章音韵第一节音韵概说一、音韵学的概念音韵学又叫声韵学,是研究古代汉语的语音系统及其发展变化规律的科学,它主要研究中国古代的各个历史时期的语音系统及其发展变化。

二、音韵学研究对象及内容音韵学一般包括:古音学、今音学、等韵学、北音学。

古音学研究上古音,即先秦两汉时期的语音,以《诗经》、《楚辞》等韵文以及形声字等为主要研究材料。

今音学研究中古音,即研究南北朝至唐宋这一时期的语音,以《切韵》一系的韵书(主要为《唐韵》《广韵》)作为主要的研究材料。

等韵学是中国特有的传统语音学,它以宋元以来的等韵图作为研究对象,分析汉语音节结构、探讨发音原理和方法。

此外,还有北音学,即以《中原音韵》系统的韵书为主要材料,研究元明清(近古)时期的语言(主要是以北京和开封、洛阳等北方话为研究对象)。

在以上四方面内容中,等韵学侧重研究的是古代汉语的音韵理论,而今音学、古音学及北音学侧重研究的是汉语的各个历史时期的语音。

中古时期出现的《切韵》一系韵书,标志着音韵学开始成为中国语言文字学的一个重要内容。

因此,研究音韵学应以今音学为基础和重点。

三、学习音韵学的意义1、为当前的汉语语音规范化服务。

2、为阅读、研究和整理古籍服务。

第二节、汉语的声韵结构一、声(一)声、纽、字母声,即声母,又称“声纽”或“母”、“纽”。

古代没有音素字母,就选用一些汉字来表示声母,这些用来表示声母的汉字就称为“字母”。

(二)三十六字母唐代和尚首温首创三十字母,后增加为三十六个字母,即“三十六字母”,大致反映了中古声母的系统。

三十六字母:帮滂并明、非敷奉微、端透定泥、知彻澄娘、精清从心邪、照穿床审禅、见溪群疑、影喻来日晓匣。

现代汉语中有21个声母,依据发音部位分为双唇音(b p m)、唇齿音(f)、舌尖前音(z c s)、舌尖中音(d t n l)、舌尖后音(zh ch sh r)、舌面音(j q x)、舌根音(g k h);依据发音方法分为塞音(b p d t g k)、擦音(f h x sh r s)、塞擦音(zh ch j q z c)、鼻音(m)、边音(l);依据声带是否颤动分为清音和浊音(m n l r);依据送气或不送气分为送气音和不送气音。

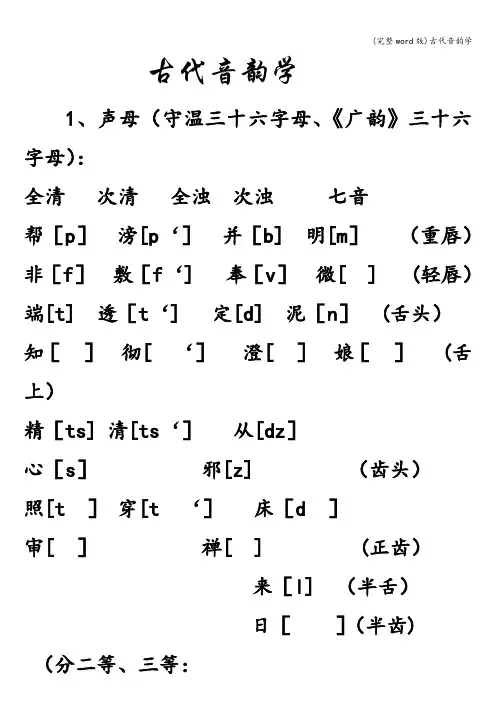

古代音韵学1、声母(守温三十六字母、《广韵》三十六字母):全清次清全浊次浊七音帮[p]滂[p‘]并[b] 明[m](重唇)非[f]敷[f‘] 奉[v]微[] (轻唇)端[t] 透[t‘] 定[d] 泥[n] (舌头)知[]彻[‘]澄[]娘[] (舌上)精[ts] 清[ts‘]从[dz]心[s]邪[z] (齿头)照[t]穿[t‘]床[d]审[]禅[] (正齿)来[l] (半舌)日[](半齿)(分二等、三等:庄[t]照二初[t‘]穿二崇[d]床二生[]审二章[t]照三昌[t‘]穿三船[d]床三书[]审三)见[k] 溪[k‘] 群[]疑[] (牙音) 晓[h]匣[]影[] 喻[](三等、四等:云喻三以喻四)(喉音)清音:声带不振动浊音:声带不振动全清:不送气:p、t、k擦音:f、s、h次清:送气:p‘、t‘、k‘全浊:b、d、次浊:m、n、、l尖音团音(精)精——经(见)(清) 秋—-丘(溪)(从)齐——旗(群)(心)修——休(晓)(邪) 羡——现(匣)ts组 t组2、韵摄通江止遇蟹臻山效果假宕梗曾流深咸(宋元韵图)发音相近的韵归并的更大类别,称为“摄"(取“统摄”义)韵:韵腹、韵尾、声调相同,不管介音韵母:介音、韵腹、韵尾相同,不管声调摄:主要元音相同(近),韵尾相同,不管介音、声调开口:有u介音的韵合口:没有u介音的韵只有开口没有合口:效、流、深、江四摄只有合口没有开口:遇、通二摄其他的开口合口都有阴声韵:不以鼻辅音为韵尾的韵——开尾:没有韵尾的:果中歌、戈,假中麻,遇中模、鱼、虞;元音尾:)阳声韵:以鼻辅音为韵尾的韵入声韵:收塞音韵尾p、t、k的韵(相对:舒声韵)咸摄开口三等:盐琰艳叶iem iep深摄开口三等:侵寝沁缉山摄开口三等:元阮愿月臻摄合口三等:文吻问物宕摄合口三等:阳养漾药梗摄开口四等:清迥径锡通摄合口一等:东董送屋u uk等:根据韵母中主要元音的前后高低和是否有i介音分出来的类别:“一等洪大,二等次大,三四皆细,而四尤细.”如:效:一等二等三等四等豪肴宵萧[u] [au] [i u] [i u]一等三等果:歌戈i流:侯ou 尤iou宕:塘阳i通:冬u钟iu洪音、细音(齐撮);古代注音:譬况:哄读近鸿,缓气言之。

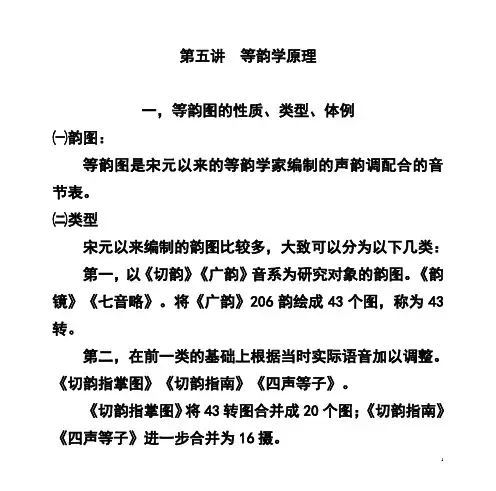

第五讲等韵学原理一,等韵图的性质、类型、体例㈠韵图:等韵图是宋元以来的等韵学家编制的声韵调配合的音节表。

㈡类型宋元以来编制的韵图比较多,大致可以分为以下几类:第一,以《切韵》《广韵》音系为研究对象的韵图。

《韵镜》《七音略》。

将《广韵》206韵绘成43个图,称为43转。

第二,在前一类的基础上根据当时实际语音加以调整。

《切韵指掌图》《切韵指南》《四声等子》。

《切韵指掌图》将43转图合并成20个图;《切韵指南》《四声等子》进一步合并为16摄。

《切韵指掌图》还没有“摄”的名称,而《切韵指南》《四声等子》已经有了“摄”的名称了。

这类韵图反映的已经不全是《切韵》和《广韵》音系了。

第三,打破《广韵》音系,根据当时实际语音编制韵图。

宋邵雍《声音唱和图》(北宋汴洛方音),明徐孝《重订司马温公等图经》(明代北京音系)。

这类韵图反映了各个时代的实际语音。

㈢韵图体例(略)韵镜《切韵指掌图》二,等韵原理㈠转、内转、外转⑴转:转,展转相拼。

古韵图将《广韵》206韵合并成若干大类,编制音节图表,称为转。

如《韵镜》43图,称43转。

⑵内转、外转:具有真正二等韵的韵摄叫外转,没有真正二等韵的韵摄叫内转。

如:韵镜外轉第十三開例外:有些没有真正二等韵的韵摄也称为外转,如:㈡十六摄《四声等子》等韵图根据主要元音相近,韵尾相同的原则将《广韵》206韵归纳为“江、止、遇、蟹、臻、山、效、果、假、宕、曾、梗、流、深、咸”16个大类,称作16摄。

通摄:东、冬、钟(举平以赅上去入)( -k)江摄:江( -k)止摄:支、脂、之、微( )遇摄:鱼、虞、模( )蟹摄:齐、佳、皆、灰、咍、祭、泰、夬、废(i)臻摄:真、谆、臻、文、欣、元、魂、痕(n-t)山摄:寒、桓、删、山、先、仙(n-t)效摄:豪、肴、萧、宵(u)果摄:歌、戈( )假摄:麻( )宕摄:阳、唐( -k)曾摄:蒸、登( -k)梗摄:庚、耕、清、青( -k)流摄:尤、侯、幽(u)深摄:侵(m-p)咸摄:覃、谈、盐、添、咸、衔、严、凡(m-p)㈢呼古等图实行“开”“合”分图,用于区分韵母有无u介音,有[u]介音或主元音为u的韵母叫合口呼,没有[u]介音或主元音不是u的韵母叫开口呼,如“麻”韵:内转第二十九开外转第三十合又如“阳唐”韵外转第三十一开内转第三十二合㈣等⑴“等”的含义江永:一等洪大,二等次大,三四皆细,而四尤细。

三、等韵的门法(一)、等韵门法发展概述等韵门法是古人为了使用等韵图而制定的规则和条例,是等韵学中重要的内容之一。

下面,我们对它的的产生和发展过程以及各项门法的具体内容,加以扼要的论述和解释。

韵图的编纂目的,主要在于展开韵书的语音系统,阐明韵书的反切。

那么,反切所表示的字音在韵图中所处的地位以及韵图如何显现一个个反切的拼读成音,就构成了很密切的关系。

由于韵图制作的年代与韵书出现的时间有一定的距离,而且中古韵书《切韵》和《广韵》等所用的切语,有许多事采用魏、晋、南北朝以来出现的就反切,而这些旧反切的制作并不划一,因此,它们在表示字音上有许多立法未善的地方。

况且,在这些韵书的反切中,又保留了许多古音的痕迹,后代的语音发展变化了,这些反切却没有随之改变,反切与实际读音之间的距离越来越大。

韵图分图列等的原则和格式没有跟着语音的发展而加以及时的调整,韵图作者拘泥于四等两呼的定型(指宋元时期的韵图),这与韵书的反切所反映的复杂的语音现象以及与不断变化的读音,也难以完全吻合,因为产生了旧格式与新读音的矛盾。

这些矛盾越往后越突出。

于是,就出现了解决这些矛盾、便利初学者拼切查音的规则和条例。

这些条例便是后人所说的等韵门法。

等韵门法是根据韵书的反切和韵图的列字来说明韵书与韵图之间各个字音的关系,特别是着重说明等列出入(表现为介音的出入)的情况的。

这种等列上的出入,固然有韵图本身制作上的问题,但也有韵书反切方面的问题。

韵图制作的过程中,法有未善,后人为例以明之,为读韵图这之一助。

因此,门法的出现,颇受学者的欢迎。

明袁子让《字学元元》自序说:“十五岁,乃得诗韵,尽叶其声,始知下有分韵;继得《四声等子》尽概其切,始知上有分母。

依法试之,十中其七,乃得解门法钥匙,尽错综之理,游变化之神。

是时于切脚始十试而十中。

”清人张财《切字韵考》序上也说:“切韵而得门法,可以钩玄可以索隐,无古无今,无难无易,举莫逃于反切之下。

”刘监和真空等人所撰的门法,对于后人理解等韵确实很有帮助。

dengyun等韵等韵学研究的对象,通常二名不分。

它是以音节表为主要方式对汉语字音进行分析的一门学科,是汉语音韵学的一个分支。

起源《康熙字典》前头载的《明显四声等韵图》的说明说:“夫等韵者、梵语悉昙。

”这就是说:等韵是比照梵文的悉昙章 (siddham)仿造的。

悉昙是印度小孩子刚识字用的拼音表,唐代和尚义净《南海寄归内法传》说:“六岁童子学之六月方了。

”(《大正藏》2125号 228页,以下引《大正藏》,只注号和页码)梵文一共有14个元音:a、 、i、 、 u、 、r.、 .、l.、 .、e、ai、o、au。

此外还有两个书写的附加号:“大空点”m.(anusv r a),表示前头元音鼻化;“涅槃点”h.(visarga) ,表示前头的元音末尾上声带停止颤动。

如果连这两个(用am.、ah.作代表)也算上,就可以把元音数成16个。

唐代和尚智广以下多数人认为从r.起以下4个字平常少用(第 4个根本不用),就把元音数成12个。

梵文的辅音一共有 k、kh、g、gh、 ;c、ch、j、jh、 ; .、 .h、d.、d.h、 .;t、th、d、dh、n;p、ph、b、bh、m;y 、r、l、v、 、 .、s、h 33个。

拿一个一个的元音来轮流跟33个辅音拼,比方ka、k 、ki、k …… kha…… a…… ha…… a……;ca……cha……; .a…… .ha……;ta……tha……;pa……pha……;ya……ra……la……va…… a…… .a……sa……ha……。

一共33×12=396个不同的音节,这就是第一章。

第二章往下,第一个辅音(前)后头就有别的辅(介)音了。

第二章是kya……khya…… ya…… hya…… y a……,cya……chya……。

第三章是 kra……khra…… ra…… hra…… r a……;cra……chra……。

轮流拼,就叫“转”(parivarta)。

这个梵文字也等于“章”(见内外转),在佛经里叫“品”。

汉语音韵学基础十八讲前言汉语音韵学是研究我国汉语各个历史时期语音系统的一门学问,是传统“小学”的一个门类,一向被认为是很艰深的学问,甚至被称为“绝学”。

这不是危言耸听,因为语言学中跟语音有关的学问总使人有云里雾里,摸不着头脑的感觉,如现代语音学里的“音素”、“相对音高”、“音位”、“非线性音系”等,更不用说古代的“幫滂並明”、“内转外传”、“东董送屋”、“照二照三”、“戛透轹捺”、“一等洪大”、“四声八调”“果假遇蟹止效流”了。

这种情况,与名词术语的五花八门不统一甚至标新立异或故作玄虚有关,也与学科性质有关。

其实任何一门真正的科学都是这样,起初人们往往把它看的很神秘,似乎这是一门玄妙的学问,可望而不可及,这实在是人们不了解这门科学而产生的错觉,音韵学也不例外。

音韵学具有很强的规律性。

在这门学问上,中国古代的音韵学家做出了巨大的成绩;“五四”以后的中国音韵学家和国外的一些汉学家利用现代语音学知识和工具,结合新材料,利用新的方法又把这门科学大大地向前推进了一步。

今天,我们学习音韵学,肯定还要接触许多“玄妙”的术语概念,遇到不少的难题,但其“神秘”的面纱和外衣也会越来越少,露出“庐山真面目”来。

本书以本人教授汉语言文学专业选修课“汉语音韵学基础”的讲义为底子,主要介绍汉语音韵学的基础知识,包括汉语音韵学的性质、研究对象、学习方法,语音学知识概说,古音(包括上古音、中古音、近古音),古今汉语语音的发展演变规律,汉字声韵调的辨识,音韵学的作用等。

本书共十八讲(一学期十八周,每周一讲),力求尽量做到简单明了转述古今贤德对音韵学的共识。

每讲后附有一定量的练习题。

第一讲什么是汉语音韵学第一节汉语音韵学的性质1(音韵学汉语音韵学常简称为“音韵学”,是研究汉语各个历史时期语音系统及其演变规律的科学,是汉语语言学的重要组成部分。

所谓语音系统,指的是一种语言中的各种语音要素及其相互关系的总体。

语音系统简称音系。

比如现代汉语普通话的语音系统包括普通话里的各种语音要素(元音和辅音音素、声调、轻重音等),以及这些语音要素相互配合的方式和变化现象。

第五讲等韵学原理

一,等韵图的性质、类型、体例

㈠韵图:

等韵图是宋元以来的等韵学家编制的声韵调配合的音节表。

㈡类型

宋元以来编制的韵图比较多,大致可以分为以下几类:第一,以《切韵》《广韵》音系为研究对象的韵图。

《韵镜》《七音略》。

将《广韵》206韵绘成43个图,称为43转。

第二,在前一类的基础上根据当时实际语音加以调整。

《切韵指掌图》《切韵指南》《四声等子》。

《切韵指掌图》将43转图合并成20个图;《切韵指南》《四声等子》进一步合并为16摄。

《切韵指掌图》还没有“摄”的名称,而《切韵指南》《四声等子》已经有了“摄”的名称了。

这类韵图反映的已经不全是《切韵》和《广韵》音系了。

第三,打破《广韵》音系,根据当时实际语音编制韵图。

宋邵雍《声音唱和图》(北宋汴洛方音),明徐孝《重订司马温公等图经》(明代北京音系)。

这类韵图反映了各个时代的实际语音。

㈢韵图体例(略)

韵镜

《切韵指掌图》

二,等韵原理㈠转、内转、外转

⑴转:

转,展转相拼。

古韵图将《广韵》206韵合并成若干大类,编制音节图表,称为转。

如《韵镜》43图,称43转。

⑵内转、外转:

具有真正二等韵的韵摄叫外转,没有真正二等韵的韵摄叫内转。

如:

韵镜

外轉第十三開

例外:有些没有真正二等韵的韵摄也称为外转,如:

㈡十六摄

《四声等子》等韵图根据主要元音相近,韵尾相同的原则将《广韵》206韵归纳为“江、止、遇、蟹、臻、山、效、果、假、宕、曾、梗、流、深、咸”16个大类,称作16摄。

通摄:东、冬、钟(举平以赅上去入)( -k)

江摄:江( -k)

止摄:支、脂、之、微( )

遇摄:鱼、虞、模( )

蟹摄:齐、佳、皆、灰、咍、祭、泰、夬、废(i)臻摄:真、谆、臻、文、欣、元、魂、痕(n-t)

山摄:寒、桓、删、山、先、仙(n-t)

效摄:豪、肴、萧、宵(u)

果摄:歌、戈( )

假摄:麻( )

宕摄:阳、唐( -k)

曾摄:蒸、登( -k)

梗摄:庚、耕、清、青( -k)

流摄:尤、侯、幽(u)

深摄:侵(m-p)

咸摄:覃、谈、盐、添、咸、衔、严、凡(m-p)

㈢呼

古等图实行“开”“合”分图,用于区分韵母有无u介音,有[u]介音或主元音为u的韵母叫合口呼,没有[u]介音或主元音不是u的韵母叫开口呼,如“麻”韵:

内转第二十九开

外转第三十合

又如“阳唐”韵

外转第三十一开

内转第三十二合

㈣等

⑴“等”的含义

江永:

一等洪大,二等次大,三四皆细,而四尤细。

韵图分等的两种情况:

一,同韵分等,如:

内转第一开(东韵)

内转第二十九开(麻韵)

同韵分等:区别[i]介音的有无,一二等没有,三四等有。

二,异韵分等,如:

外转第二十五开

外转第二十三开

外转第三十一开

异韵分等是就介音[i]的有无和主要元音舌位高低前后而言的:一二韵无[i]介音,主要元音是低后元音,三四等韵母有[i]介音,主要元音是前高元音。

一二等韵母,一等韵母的主要元音比二等韵母的主要元音又相对偏低偏后;三四等韵母,三等又比四等偏低偏后一些。

“等”是古人用来区别韵母主要元音舌位高低前后和有无i介音的一个术语。

一二等韵母主要元音舌位比较靠后,比较低,没有i介音;三四等韵母主要元音舌位比较高、比较靠前,有i介音。

⑵重纽

定义:重纽指“支脂祭真仙宵侵盐”八类三等韵拼唇、牙、喉音声母的字在韵图分成两类,一类排在三等,一类排在四等。

如《韵镜》“脂”韵:

內轉第七合

內轉第六開

又如《切韵指掌图》“宵”

目前关于重纽性质的看法:

第一,没有读音区别,王力,高本汉。

第二,读音区别是声母不同,王静如。

三等为撮唇pw、kw;四等为平唇p、k。

第三,读音区别是主元音不同,董同和,周法高。

如董氏认为是主元音松紧不同:

第四,读音区别是介音不同,王静如、河野六郎,

王静如:三等为硬介音[i],重三为软介音[i ]

⑶古代等呼与现代四呼的关系

古代韵母分二呼四等,演变成现代汉语的四呼。

⑷洪细

这是跟韵母等有关系的术语,一二等韵母发音洪亮,称为洪音,三四等韵母发音尖细,称为细音。

就现代汉语而言,开合二呼韵母为洪音,齐撮二呼韵母为细音。

⑸声母与等:

声母分等的原因:

第一,声母跟韵母存在搭配关系

第二,韵图作者利用等去解决《广韵》与36字母的矛盾,如《切韵指掌图》:

36字母在韵图中四等分布表:

照二、照三:

36字母的正齿音“照穿床审禅”在《广韵》分为“庄、初、崇、生”和“章、昌、床、书、禅”两组,韵图作者将庄组排在二等,称为照二,章组排在三等,称为照三。

如东韵“内转第一开”

外转第三十一开

㈤喻三、喻四

三十六字母的“喻”母字在《广韵》分为两类,一类归入匣母,韵图排在三等,称为喻三;一类为独立声母,韵图排在四等,称为喻四:

外转第十三开“喉音”

假二等、假四等

韵图中声母与等的配合跟《广韵》的实际语音有的是相符的,有的与实际语音有出入,主要是在“齿音”和“喉音”的匣母和喻母。

见下表:

等韵学家在等韵图中将本属于三等而被安排在二等的庄组(照二)字称为假二等;将本来属于三等而被安排在四等的精组字和喻四字称为假四等。

如:

外转第三十一开

外转第十三开“喉音”

思考题:

⑴名词:

*1等、呼;2假二等、假四等;3内转、外转、十六摄。

⑵问答题:

①等韵学家在编制韵图时是通过什么方式来区别不同韵母介音的有无和主要元音舌位的高低前后的。

②江永在分析四等的差别时说“一等洪大,二等次大,三四皆细,而四尤细”,对他这几句话如何理解,试有现代语音学理论加以说明。

③等韵学家将《广韵》206韵归纳为韵摄,他们依据的原则是什么?请举例说明。

31。