英汉语言对比与翻译(一)

- 格式:ppt

- 大小:207.50 KB

- 文档页数:43

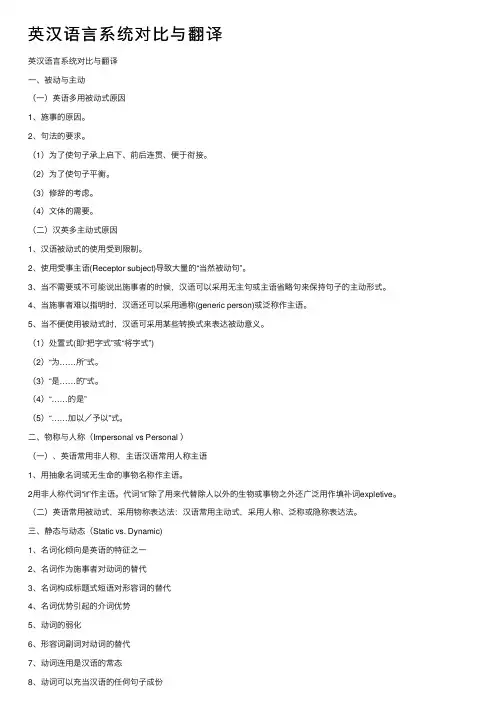

英汉语⾔系统对⽐与翻译英汉语⾔系统对⽐与翻译⼀、被动与主动(⼀)英语多⽤被动式原因1、施事的原因。

2、句法的要求。

(1)为了使句⼦承上启下、前后连贯、便于衔接。

(2)为了使句⼦平衡。

(3)修辞的考虑。

(4)⽂体的需要。

(⼆)汉英多主动式原因1、汉语被动式的使⽤受到限制。

2、使⽤受事主语(Receptor subject)导致⼤量的“当然被动句”。

3、当不需要或不可能说出施事者的时候,汉语可以采⽤⽆主句或主语省略句来保持句⼦的主动形式。

4、当施事者难以指明时,汉语还可以采⽤通称(generic person)或泛称作主语。

5、当不便使⽤被动式时,汉语可采⽤某些转换式来表达被动意义。

(1)处置式(即“把字式”或“将字式”)(2)“为……所”式。

(3)“是……的”式。

(4)“……的是”(5)“……加以/予以”式。

⼆、物称与⼈称(Impersonal vs Personal )(⼀)、英语常⽤⾮⼈称,主语汉语常⽤⼈称主语1、⽤抽象名词或⽆⽣命的事物名称作主语。

2⽤⾮⼈称代词“it”作主语。

代词“it”除了⽤来代替除⼈以外的⽣物或事物之外还⼴泛⽤作填补词expletive。

(⼆)英语常⽤被动式,采⽤物称表达法:汉语常⽤主动式,采⽤⼈称、泛称或隐称表达法。

三、静态与动态(Static vs. Dynamic)1、名词化倾向是英语的特征之⼀2、名词作为施事者对动词的替代3、名词构成标题式短语对形容词的替代4、名词优势引起的介词优势5、动词的弱化6、形容词副词对动词的替代7、动词连⽤是汉语的常态8、动词可以充当汉语的任何句⼦成份9、汉语句⼦中的动词可重复重叠⼀、被动与主动(Passive vs.Active) 被动语态在英语⾥是⼀种常见的语法现象。

在某些⽂体中,使⽤被动句⼏乎成了⼀种表达习惯。

Baker 指出:“被动句促成了物称倾向,物称倾向也滋长了被动句”。

(⼀)英语多⽤被动式原因1、施事的原因。

⼈们表达思想的时候,通常使⽤主动句。

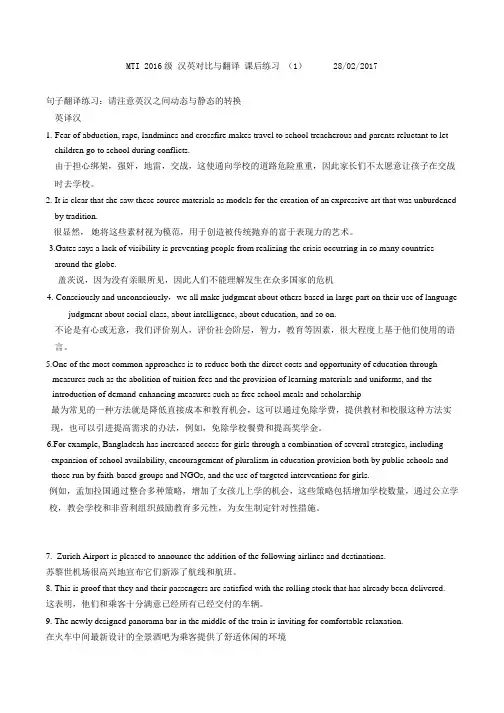

MTI 2016级汉英对比与翻译课后练习(1) 28/02/2017句子翻译练习:请注意英汉之间动态与静态的转换英译汉1.Fear of abduction, rape, landmines and crossfire makes travel to school treacherous and parents reluctant to letchildren go to school during conflicts.由于担心绑架,强奸,地雷,交战,这使通向学校的道路危险重重,因此家长们不太愿意让孩子在交战时去学校。

2.It is clear that she saw these source materials as models for the creation of an expressive art that was unburdenedby tradition.很显然,她将这些素材视为模范,用于创造被传统抛弃的富于表现力的艺术。

3.Gates says a lack of visibility is preventing people from realizing the crisis occurring in so many countriesaround the globe.盖茨说,因为没有亲眼所见,因此人们不能理解发生在众多国家的危机4. Consciously and unconsciously,we all make judgment about others based in large part on their use of language---- judgment about social class, about intelligence, about education, and so on.不论是有心或无意,我们评价别人,评价社会阶层,智力,教育等因素,很大程度上基于他们使用的语言。

汉英词汇对比及翻译一、英汉词汇意义变化的方式1. 词义的扩展:词从个别意义扩大到一般意义。

“灾”指自然发生的火灾f一切的灾害”。

“河”黄河f河流的总称。

英语中Cafeteria 咖啡壶f咖啡馆、餐馆等。

2. 词义缩小:从泛指转为特指。

如“臭”原作“气味” f “难闻的气味”。

“事故” “事情” f “意外的损失或灾难”。

英语词义变化,meat任何食物f供食用的兽肉。

pois on饮料f毒药。

3. 词义的升格:指词从原先贬义或中性转为褒义。

“臣”:本指俘虏,奴仆f辅助君主行政的官吏。

“领袖”:衣领和衣袖f “为人表率的人” f政治领导人。

英语中Mi nister仆人f部长。

4. 词义的降格:指词从原先中性或褒义转为贬义。

“臭”从“气味”变为“难闻的气味”,是缩小;“爪牙”:原指勇士,常作武臣之美称,后发展为党羽,供人驱使的人及坏人的帮凶。

英语中的例证,silly 幸福的、神圣的f愚蠢的;cunning知晓的、有技巧的f狡猾的。

二、英汉词汇互译的策略“因形见义”无疑是汉语词的一大特点,英语词的形与义没有联系,因而词义有广泛的发展余地。

无论英译汉,还是汉译英,都涉及两种不同的文化而产生的语言。

翻译时,选择合适的对应词,取决于对每一个译出和译入词含义的正确理解和透彻品位。

1. 准确理解词义不同的词义中选出最确切的词义,这是正确理解原文的一个基本环节,也是翻译之本。

从翻译角度来说,选词义时,必须掌握下面三项要领:根据上下文辨词义、论褒贬、看搭配。

(1)据上下文辨词义:形容词“ good”,一般意义为“好的”,但在不同上下文里含义不同,如:It was a good dinner. 这是一个丰盛的宴会。

He proved to be a good listener. 他这个人善于倾听。

又如:汉译英“说”这个词根据不同上下文可译成:speak, tell , say, express , mention 等。

英汉语言对比与翻译讲义(一)一、西方圣经翻译纵观西方翻译史,有几件大事尤其值得我们特别注意,第一是罗马人征服希腊以后,发现希腊灿烂的文明远远高出罗马,于是翻译之风大盛,代表人物有西塞罗(Cicero,106-43B.C.)、贺拉斯( Horatius,65-8B.C.)、昆体良(Quintilianus,35?-95?),这一时期的主要特点是活译,以原文为基础的创造性翻译,翻译和创作之间没有根本的界限。

我们今天发现罗马神话很多不过是希腊神话的翻版,原因盖出于此。

第二件大事:7、8世纪,阿拉伯人向外扩张,征服了希腊世界,雅典成了翻译中心。

大批叙利亚学者来到雅典,把希腊作品译成古叙别亚语,带回巴格达;巴格达的翻译活动也非常活跃,翻译成古叙别亚语的译品和一些希腊原作被译成阿拉伯语。

但在10、11世纪,阿拉伯学术研究开始走下坡路,阿拉伯语作品于是大量涌向西班牙,托莱多取代了巴格达,成为欧洲的“翻译院”,书写于阿拉伯语的大量希腊作品又被译成拉丁语。

还有就是贯穿西方翻译史的《圣经》的翻译。

《圣经》的《旧约》(Old Testament)成书于公元前,原是犹太教的经典,原文为希伯来语(Hebrew)。

《新约》(New Testament)成2世纪下半叶,原文为希腊语。

公元前3世纪,耶路撒冷的主教应埃及国王的请求,派人去亚历山大城承担《旧约》的翻译工作。

于是,在285~249 B.C.年间,有72名高贵的犹太学者云集亚历山大城,从事这项翻译工作。

据传,这72名学者来自12个不同的以色列部落,每个部落6名。

他们来到亚历山大图书馆,两人一组,分在36个地方进行翻译,译出36篇彼此极为相似的译文。

最后,72人结合在一起,对36篇译稿进行对比,在措辞上取得一致意见,这个译本被称之为《七十子文本》或《七十贤士译本》,或《七十子希腊文本》(Septuagint)。

这个文本成了“第二原本”,有时甚至取代希伯来语文本而成为第一原本。

英汉语言翻译的比较英汉语言翻译的比较导语:翻译涉及到两种语言的转换,涉及到两种语言在表达某一文本的同一个内容时的各种表达方式。

这些表达方式,有的是相似的,有的是有差别的。

下面本文将从词汇、句子结构、篇章及文化四个方面对英汉两种语言差异进行对比分析。

一、英汉词汇对比与翻译英国翻译理论家Newmark曾说:“文本翻译的大多数工作都是在词汇层面上完成的”。

许多学习者在翻译时逐字逐句地把汉语翻译成对应的英语,从而导致“中国式英语”现象的频繁发生,其根本原因是受到了汉语的干扰。

英汉词汇可以从以下几个角度进行对比:(一)词义比较1.词的多义性英语词义比较灵活,词的涵义范围比较广,词义对上下文的依赖性较大,而汉语词义比较严谨,凝滞,词的含义范围比较窄,词的意义比起英语词义对上下文的依赖性比较少。

英语一向被认为是一种适应性、可塑性较强的语言。

Eric Partridge: Words do not have meanings; people have meanings for words.(词本无义,义随人意。

)英语词义灵活,突出地表现为一词多义。

例如:“story”这个词,汉语的词义是“故事”,但在英语中,在不同的上下文中却有不同的词义。

如:2.抽象与具体英语表达中常使用抽象名词,这类名次涵义抽象笼统,往往给人以一种“虚、暗、曲、隐”的感觉。

而汉语用语倾向于具体,常常以实的形式表达虚的概念,以具体的形象表达抽象的.内容,并给人以一种“实、明、直、显”的感觉。

3.静态与动态英语常用静态词汇,具体体现在较多的适用名词和形容词。

而汉语则多使用动态词汇。

如:He is a good eater and a good sleeper.他能吃又能睡。

4.构词法(1)英语主要构词法有派生、转化和合成三种,汉语主要有派生、转化、合成、重叠四种。

(2)英语派生可用于名词、动词、形容词等,汉语派生只用于名词。

(3)重叠是汉语主要构词法之一,英语则无重叠法。

英汉语言对比与翻译作业英汉语言对比与翻译作业1. It is flattering to believe that they are too profound to be expressed so clearly that all who run may read, and very naturally it does not occur to such writers that the fault is with their own minds which have not the faculty of precise reflection.翻译:认为自己的思想深奥,不可能表达得很清楚,让任何人都能理解,这是一种虚荣的念头。

这样的作家当然不会想到,问题还是出在自己脑子缺乏精确思考的能力。

2. He had a disconcerting habit of expressing contradictory ideas in rapid succession.?翻译:他有一种令人不安的习惯:一会儿一个看法,自相矛盾,变化无常。

3.While the present century was in its teens, and on one sunshiny morning in June, there drove up to the great iron gate of Miss Pinkerton’s academy for young ladies, on Chiswick Mall, a large family coach, with two fat horses in blazing harness, driven by a fat coachman in a three-cornered hat and wig, at the rate of four miles an hour. (Thackeray)翻译:(当时)这个世纪刚过了十几年。

英汉语言对比与翻译第一章绪论第一节翻译的作用无论在中国还是在西方,翻译都是一项极其古老的活动。

在整个人类历史上,语言的翻译几乎同语言本身一样古老。

从原始部落之间的交往到现代文明的传播;从古罗马帝国到现代欧洲共同体的发展,从基督教的传播到佛教的弘扬,首先应归功于翻译活动的进行。

文明的保存与传播、社会的发展与进步,无不是通过翻译工作者的参与而得以实现的。

纵观中西方翻译的历史,我们不难发现翻译在文明、社会发展的历史中起着首要的作用。

公元前三世纪西方翻译揭开了它的第一页。

七十二名犹太学者聚集在埃及的亚历山大城把《圣经·旧约》由希伯来语翻译成希腊语,用以满足亚历山大城中说希腊语的犹太人的需要,书名叫《七十子希腊文本》。

自公元前四世纪开始至今的两千多年的时间里,西方的翻译曾出现过五次翻译高潮(或可分为五个发展阶段)。

第一次是公元前四世纪末,希腊社会走向衰落,但希腊文化依然光辉灿烂,逐渐强大的罗马文化较之逊色不少。

被誉为罗马文学三大鼻祖的安德罗尼柯、涅维乌斯和恩尼乌斯,以及后来的普劳图斯、泰伦斯等大文学家都用拉丁语翻译或改编荷马史诗和大批的希腊著名文学作品,把古希腊文学特别是戏剧介绍到罗马,促进了罗马文学的诞生和发展,对于罗马以致日后西方继承古希腊文学起了重要的桥梁作用。

西方第二次翻译高潮出现在公元四——六世纪,即罗马帝国的后期至中世纪初期。

这个时期的翻译主要以宗教文献为主。

在西方宗教势力强大,他们敌视世俗文学,极力发展服务自身的宗教文化,《圣经》被奉为基督教经典。

于是,由希伯来语和希腊语写成《圣经》和其他宗教作品的拉丁语翻译和诠释轰动一时,在取得了教会文化上取得垄断地位,以哲罗姆翻译的《通俗拉丁文本圣经》为定本,标志《圣经》翻译取得与世俗文学翻译分庭抗礼的重要地位。

随着罗马帝国的分裂,《圣经》也被翻译成各自小国语言,使宗教翻译占有更大市场。

中世纪中后期,即十一至十三世纪之间,是西方翻译史上的第三次高潮。

英汉语言对比与翻译讲义(一)一、西方圣经翻译纵观西方翻译史,有几件大事尤其值得我们特别注意,第一是罗马人征服希腊以后,发现希腊灿烂的文明远远高出罗马,于是翻译之风大盛,代表人物有西塞罗(Cicero,106-43B.C.)、贺拉斯( Horatius,65-8B.C.)、昆体良(Quintilianus,35?-95?),这一时期的主要特点是活译,以原文为基础的创造性翻译,翻译和创作之间没有根本的界限。

我们今天发现罗马神话很多不过是希腊神话的翻版,原因盖出于此。

第二件大事:7、8世纪,阿拉伯人向外扩张,征服了希腊世界,雅典成了翻译中心。

大批叙利亚学者来到雅典,把希腊作品译成古叙别亚语,带回巴格达;巴格达的翻译活动也非常活跃,翻译成古叙别亚语的译品和一些希腊原作被译成阿拉伯语。

但在10、11世纪,阿拉伯学术研究开始走下坡路,阿拉伯语作品于是大量涌向西班牙,托莱多取代了巴格达,成为欧洲的“翻译院”,书写于阿拉伯语的大量希腊作品又被译成拉丁语。

还有就是贯穿西方翻译史的《圣经》的翻译。

《圣经》的《旧约》(Old Testament)成书于公元前,原是犹太教的经典,原文为希伯来语(Hebrew)。

《新约》(New Testament)成2世纪下半叶,原文为希腊语。

公元前3世纪,耶路撒冷的主教应埃及国王的请求,派人去亚历山大城承担《旧约》的翻译工作。

于是,在285~249 B.C.年间,有72名高贵的犹太学者云集亚历山大城,从事这项翻译工作。

据传,这72名学者来自12个不同的以色列部落,每个部落6名。

他们来到亚历山大图书馆,两人一组,分在36个地方进行翻译,译出36篇彼此极为相似的译文。

最后,72人结合在一起,对36篇译稿进行对比,在措辞上取得一致意见,这个译本被称之为《七十子文本》或《七十贤士译本》,或《七十子希腊文本》(Septuagint)。

这个文本成了“第二原本”,有时甚至取代希伯来语文本而成为第一原本。