多分辨率遥感图像在黄土高原滑坡解译中的应用

- 格式:pdf

- 大小:271.14 KB

- 文档页数:3

基于遥感的土壤侵蚀监测土壤侵蚀是一个全球性的环境问题,它不仅导致土地生产力下降、生态系统破坏,还可能引发一系列的自然灾害,如泥石流、滑坡等。

因此,准确、及时地监测土壤侵蚀状况对于土地资源的合理利用、生态环境保护以及可持续发展具有重要意义。

遥感技术作为一种高效、大面积、多时相的观测手段,为土壤侵蚀监测提供了新的思路和方法。

一、遥感技术在土壤侵蚀监测中的优势遥感技术能够快速获取大面积的地表信息,相比传统的地面监测方法,大大提高了监测效率。

通过不同波段的电磁波反射和辐射特性,遥感可以获取土壤、植被、地形等与土壤侵蚀密切相关的要素信息。

多光谱遥感数据可以反映植被的生长状况和覆盖度,植被是防止土壤侵蚀的重要因素,其覆盖度的高低直接影响着土壤侵蚀的程度。

高分辨率遥感影像能够清晰地展现地形地貌特征,如坡度、坡长等,这些地形参数是评估土壤侵蚀风险的关键指标。

此外,遥感技术还具有重复观测的能力,可以对同一地区进行周期性监测,及时发现土壤侵蚀的动态变化,为制定相应的防治措施提供依据。

二、基于遥感的土壤侵蚀监测方法1、植被指数法植被在土壤侵蚀过程中起着重要的作用,通过遥感计算植被指数,如归一化植被指数(NDVI)、比值植被指数(RVI)等,可以定量评估植被的覆盖度和生长状况。

植被覆盖度低的区域往往更容易发生土壤侵蚀。

2、地形因子分析法利用数字高程模型(DEM)提取地形因子,如坡度、坡向、坡长等。

陡坡和长坡通常更容易产生土壤侵蚀,通过分析这些地形因子,可以评估土壤侵蚀的潜在风险。

3、土壤光谱特征法不同类型和侵蚀程度的土壤具有不同的光谱特征。

通过遥感光谱分析,可以识别土壤类型、质地以及土壤侵蚀导致的土壤理化性质变化。

4、多时相遥感监测法对同一地区不同时间的遥感影像进行对比分析,观察土地利用变化、植被覆盖变化以及地貌的动态演变,从而判断土壤侵蚀的发展趋势。

三、遥感数据的选择与处理在进行土壤侵蚀监测时,需要根据研究目的和区域特点选择合适的遥感数据。

如何利用遥感图像解译技术进行土地利用类型分类遥感图像解译技术是现代地学领域的一项重要技术,广泛应用于土地利用类型分类。

随着遥感技术的不断发展和卫星影像数据的不断更新,土地利用类型分类的准确性和精度也得到了极大的提高。

本文将探讨如何利用遥感图像解译技术进行土地利用类型分类,并介绍一些常用的分类方法和技巧。

1. 引言土地利用类型分类是研究土地资源合理利用和保护的重要手段。

而传统的土地利用调查方法往往需要耗费大量的时间和人力,因此利用遥感图像解译技术进行土地利用类型分类成为了一种更为高效和经济的选择。

2. 遥感图像解译技术概述遥感图像解译技术是指通过对遥感获取的多光谱或高光谱图像进行分析和解译,从而得到地表覆盖物的信息和特征。

常见的遥感图像解译技术包括目视解译、数字图像处理和计算机辅助分类等。

3. 土地利用类型分类方法3.1 目视解译法目视解译法是一种比较直观和常用的解译方法。

通过人眼观察遥感影像,根据不同的颜色、纹理和形状特征判断土地利用类型,并手工绘制土地利用类型边界。

尽管该方法需要依赖解译员的经验和专业知识,但在一些简单的土地利用类型分类任务中,仍然具有一定的优势。

3.2 数字图像处理法数字图像处理法利用计算机对遥感图像进行数字图像处理和分析,通过提取不同波段或指数的特征信息来实现土地利用类型分类。

例如,可以结合植被指数、水体指数和土壤指数等来划分森林、湖泊和耕地等不同的土地类型。

该方法具有处理速度快、自动化程度高等优点,但对遥感图像预处理和特征选择等环节要求较高。

3.3 计算机辅助分类法计算机辅助分类法是指利用计算机对遥感图像进行自动或半自动的分类。

常见的方法包括最大似然法、支持向量机和人工神经网络等。

通过对训练样本的学习和训练,可以实现对未知区域的分类。

该方法具有分类准确性高、重复性好等特点,但对样本数据质量和分类算法的选择有一定的要求。

4. 土地利用类型分类技巧4.1 多期影像对比利用多期的遥感影像进行比较和对比,可以了解土地利用类型的变化和动态。

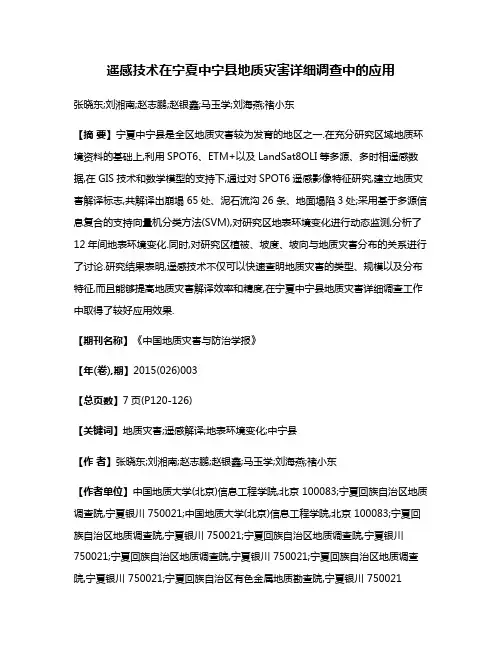

遥感技术在宁夏中宁县地质灾害详细调查中的应用张晓东;刘湘南;赵志鹏;赵银鑫;马玉学;刘海燕;褚小东【摘要】宁夏中宁县是全区地质灾害较为发育的地区之一.在充分研究区域地质环境资料的基础上,利用SPOT6、ETM+以及LandSat8OLI等多源、多时相遥感数据,在GIS技术和数学模型的支持下,通过对SPOT6遥感影像特征研究,建立地质灾害解译标志,共解译出崩塌65处、泥石流沟26条、地面塌陷3处;采用基于多源信息复合的支持向量机分类方法(SVM),对研究区地表环境变化进行动态监测,分析了12年间地表环境变化.同时,对研究区植被、坡度、坡向与地质灾害分布的关系进行了讨论.研究结果表明,遥感技术不仅可以快速查明地质灾害的类型、规模以及分布特征,而且能够提高地质灾害解译效率和精度,在宁夏中宁县地质灾害详细调查工作中取得了较好应用效果.【期刊名称】《中国地质灾害与防治学报》【年(卷),期】2015(026)003【总页数】7页(P120-126)【关键词】地质灾害;遥感解译;地表环境变化;中宁县【作者】张晓东;刘湘南;赵志鹏;赵银鑫;马玉学;刘海燕;褚小东【作者单位】中国地质大学(北京)信息工程学院,北京 100083;宁夏回族自治区地质调查院,宁夏银川 750021;中国地质大学(北京)信息工程学院,北京 100083;宁夏回族自治区地质调查院,宁夏银川 750021;宁夏回族自治区地质调查院,宁夏银川750021;宁夏回族自治区地质调查院,宁夏银川 750021;宁夏回族自治区地质调查院,宁夏银川 750021;宁夏回族自治区有色金属地质勘查院,宁夏银川 750021【正文语种】中文【中图分类】TP7530 引言地质灾害是指在自然因素和人为因素的作用或影响下形成的,对人类生命财产、环境造成损失的地质作用[1]。

地质灾害的发生主要受制于地层岩性、构造展布、植被覆盖、地形地貌以及大气降水强度等因素。

一般情况下,岩性脆弱、构造发育、植被稀疏、地形陡峻的地段,在强降水过程中容易发生地质灾害[2-4]。

遥感影像解译与生态环境监测中的结合随着科技的飞速发展,遥感技术在生态环境监测中的应用越来越广泛。

遥感影像解译作为遥感技术的重要组成部分,为我们提供了获取地球表面信息的重要手段。

在生态环境监测中,遥感影像解译的结合使得我们能够更加全面、准确地了解和掌握生态环境的变化与特征。

一、遥感影像解译在生态环境监测中的重要性遥感影像解译是通过对卫星、航空等遥感影像进行解析和分析,获取地表覆盖信息和环境特征的过程。

这项技术有效地弥补了人类观测的局限性,能够提供大范围、高分辨率、多时间尺度的遥感数据。

在生态环境监测中,遥感影像解译可以帮助我们实时了解自然生态系统的演变过程,监测土地利用变化、植被覆盖状况、水资源分布等关键信息,为环境保护和资源管理提供科学依据。

二、遥感影像解译技术的应用案例1. 土地利用变化监测通过遥感影像解译,我们可以了解土地利用类型及其变化情况,进而评估土地资源的合理利用程度。

例如,在城市化过程中,通过解译历史影像和当前影像,可以分析土地利用变化的速度、方向和影响因素,为城市规划和土地资源管理提供决策依据。

2. 植被监测和评估遥感影像解译可以帮助我们监测植被覆盖状况,及时掌握植被的分布与演变。

通过对不同遥感波段的反射率进行解译,可以获得植被指数,进而评估植被健康状况和生物量。

这对于保护生物多样性、监测森林覆盖变化以及预测植被的生态功能具有重要意义。

3. 水资源监测遥感影像解译技术也可以应用于水资源监测。

通过分析遥感影像中的水体分布、水质状况和水体演变趋势,可以及时发现污染源、预测水位变化,为水资源管理和环境保护提供科学支持。

三、遥感影像解译在生态环境监测中的优势与挑战1. 优势遥感影像解译具有覆盖范围广、时空分辨率高、成本相对较低等优势。

相比于传统的野外监测方法,遥感技术可以快速获取大面积、高精度的地表信息。

同时,遥感数据的数字化和存储使得处理和分析更加方便,为决策者提供及时可靠的数据支持。

2. 挑战然而,遥感影像解译在生态环境监测中仍面临一些挑战。

使用遥感图像解译进行土地利用类型分类的技巧与方法引言:遥感图像解译是通过获取地面及其有关信息的各种图像,并分析图像来识别及提取地物特征的过程。

在土地利用规划、环境保护、农业和城市规划等领域,遥感图像解译在确定土地利用类型及其空间分布方面发挥着关键作用。

本文将介绍一些使用遥感图像解译进行土地利用类型分类的技巧与方法。

一、选取合适的遥感数据选择合适的遥感数据是进行土地利用类型分类的关键步骤。

常见的遥感数据包括航空摄影、卫星影像和激光雷达数据等。

这些数据具有不同的空间分辨率、光谱分辨率和时间分辨率等特点,因此需根据研究目的和数据可用性选择合适的遥感数据。

通常情况下,高分辨率的卫星影像可以提供更详细的地物信息,而中分辨率的遥感数据可以实现更大范围的土地利用类型分类。

二、预处理遥感图像数据在进行土地利用类型分类之前,通常需要对遥感图像数据进行预处理。

预处理包括影像辐射校正、大气校正和几何纠正等步骤。

通过这些预处理步骤,可以消除由于传感器和大气条件等因素引起的影像噪声和畸变,提高土地利用类型分类的准确性。

三、提取分类特征提取合适的分类特征是进行土地利用类型分类的关键。

常见的分类特征包括光谱特征、纹理特征和形状特征等。

光谱特征通常是基于遥感图像中地物的光谱反射率或辐射亮度进行分类,通过分析地物的光谱特征可以判断其土地利用类型。

纹理特征是指地物的纹理信息,通过纹理特征可以获得地物的空间分布信息,从而实现土地利用类型分类。

形状特征是指地物的形状信息,通过分析地物的形状特征可以判别其土地利用类型。

四、选择合适的分类算法选择合适的分类算法是进行土地利用类型分类的关键。

常见的分类算法包括最大似然分类法、支持向量机、随机森林和人工神经网络等。

最大似然分类法是一种常用的基于统计理论的分类算法,它通过计算每个地物类别的最大似然估计来判断其土地利用类型。

支持向量机是一种常用的机器学习算法,它通过构建一个高维空间中的超平面来实现土地利用类型分类。

一种改进transunet的高分辨率遥感影像滑坡提取方法网络首发2023-10-25•引言•TransUNet算法概述•高分辨率遥感影像滑坡提取方法•改进TransUNet算法的性能评估目•结论与展望•参考文献录01引言滑坡是常见的自然灾害之一,对人类社会具有较大的危害。

高分辨率遥感影像技术可以为滑坡提取提供高效、准确、实时的监测手段。

背景通过对高分辨率遥感影像的滑坡提取方法进行研究,可以及时发现和预测滑坡,为灾害防控和救援工作提供科学依据。

意义研究背景与意义现状目前,基于深度学习的滑坡提取方法已经取得了一定的进展,其中TransUNet等网络模型在滑坡提取中具有较好的应用效果。

问题然而,现有的方法在处理高分辨率遥感影像时仍存在一些问题,如提取精度不高、计算量大、模型复杂等。

研究现状与问题研究内容:本研究旨在提出一种改进的TransUNet模型,以提高高分辨率遥感影像滑坡提取的精度和效率。

具体研究内容包括1. 改进TransUNet模型的架构和参数设置;2. 利用改进的TransUNet模型对高分辨率遥感影像进行滑坡提取;3. 对比改进前后模型的提取效果,分析实验结果。

研究方法:本研究采用理论分析和实验验证相结合的方法研究内容与方法010*******02 TransUNet算法概述TransUNet是一种基于深度学习的遥感影像滑坡提取方法,其核心思想是通过捕捉遥感影像中的空间和语义信息来实现滑坡区域的提取。

TransUNet采用了U-Net架构,通过在编码器中引入注意力机制和对解码器进行改进,提高了遥感影像滑坡提取的精度和稳定性。

TransUNet算法框架包括编码器和解码器两个部分。

编码器部分通过卷积神经网络对遥感影像进行特征提取,解码器部分则对提取的特征进行空间重建,得到滑坡区域的提取结果。

1TransUNet算法优化方案23针对遥感影像的特性,引入了注意力机制,增强了模型对滑坡区域的关注程度,提高了提取精度。

遥感影像解译在生产建设项目水土保持监督管理中的应用随着我国经济的不断发展和城市化进程的加快,生产建设项目水土保持监督管理成为了一项重要工作。

而遥感影像解译技术的应用,为水土保持监督管理提供了新的解决方案。

本文将从遥感影像解译技术的基本原理、在生产建设项目水土保持监督管理中的应用、存在的问题及未来发展方向等方面展开探讨。

一、遥感影像解译技术的基本原理遥感影像解译技术是指利用遥感技术获取的影像资料,通过图像解译方法和技术对图像进行解释和分析,获取目标地物的信息,分析其特征及其变化规律的一种方法。

其基本原理主要包括遥感影像的获取、图像解译方法和技术、地物信息提取及分析等方面。

遥感影像的获取是通过卫星、飞机等平台采集目标地物的图像数据,包括多光谱影像、高分辨率影像等,获取的影像数据包含了目标地物的空间信息和光谱信息。

图像解译方法和技术是指通过对影像的解析、分类、识别、判读和验证等过程,获取地物信息的方法和技术手段,包括目视解译、数字解译、专家系统解译等。

地物信息提取及分析是指根据解译结果,提取目标地物的空间位置、面积、分布规律等信息,并进行分析和研究。

1. 环境监测和评估遥感影像解译技术可以获取目标地物的空间信息和光谱信息,通过对影像数据的解译和分析,可以获取目标地物的变化规律,可以对水土保持地块进行环境监测和评估,及时发现水土流失等问题。

2. 监测和预警遥感影像解译技术可以对目标地物进行监测和预警,对于生产建设项目中容易发生水土流失等问题的地块进行监测,及时预警和预防,减少水土流失带来的损失。

3. 智能决策支持遥感影像解译技术可以为水土保持监督管理提供数据支持,并结合地理信息系统等技术手段,进行空间分析和决策支持,对于生产建设项目中的水土保持问题提供智能化的解决方案。

4. 面源污染监管遥感影像解译技术可以对于生产建设项目中的面源污染进行监管,通过对影像数据的解译和分析,对于水土保持地块进行监管,并对于面源污染进行评估和管理。

“高分二号”卫星数据遥感滑坡灾害识别研究--以云南东川为例随着遥感技术的不断发展,卫星遥感成为考察地球表面变化的重要手段。

其中,高分二号卫星是当前我国高分辨率、全球最具竞争力的成像卫星之一,其卫星数据遥感在地质灾害监测和预警方面具有广阔前景。

本文以云南东川地区为例,探讨高分二号卫星数据遥感在滑坡灾害识别研究方面的应用。

一、云南东川地区滑坡灾害情况云南东川地区是一个典型的滑坡区,自然环境复杂,地形陡峭,地表水循环不畅,加之多年来的砍伐和开发,地质环境日趋恶化,滑坡灾害频繁发生。

最近,东川地区遭受了一次罕见的滑坡灾害,造成数百名群众失去家园和财产,给当地社会和经济发展带来了严重的影响。

二、高分二号卫星遥感在滑坡灾害识别中的应用高分二号卫星可以获取高空间、高时间分辨率的遥感数据,这使得其在滑坡灾害监测和预警方面具有广泛的应用前景。

结合多年来的研究实践,本文摘录以下几个高分二号应用案例,探讨卫星遥感在滑坡灾害识别研究方面的具体应用。

(1)岩土工程方面的应用卫星影像可以显示地表地貌的几何变形,对潜在滑坡区的岩土工程稳定性评价有着重要的作用。

当进行滑坡监测时,利用卫星影像序列可以检测出地表形变速率,评估地表质点运动的规律和趋势,为防范滑坡灾害提供重要的数据支持。

(2)地质灾害监测方面的应用卫星遥感数据也可用于地质灾害监测和预警。

通过卫星影像比对,可以清晰地显示出地表的形变状况、植被的覆盖状况、土壤的稳定性等,有利于发现滑坡、泥石流等灾害的预兆,从而有效地避免人员伤亡和财产损失。

(3)水文地质方面的应用滑坡灾害的引发往往与特定的水文地质环境有关,因此,卫星遥感数据也可用于滑坡灾害的水文地质研究。

比如,通过对高分二号卫星遥感图像的观察和分析,可以对地表水循环情况进行全面细致的了解,为制定滑坡防范措施提供科学依据。

三、结语本文从滑坡灾害的实际情况出发,探讨了高分二号卫星数据遥感在滑坡灾害识别研究方面的应用。

以云南东川为例,说明卫星遥感技术在滑坡灾害监测和防范中将发挥重要作用,但仍需结合实际情况,加强应用研究,以更好地服务于滑坡灾害防治事业。

如何使用测绘技术进行水土流失监测与防治水土流失是指由于人类活动和自然因素导致土壤水分、土壤颗粒被风水冲刷而流失的现象。

水土流失对农业生产、生态环境和人民生活造成了严重的影响。

为了及时监测和有效防治水土流失问题,测绘技术起到了重要的作用。

本文将介绍如何使用测绘技术进行水土流失监测与防治。

一、测绘技术在水土流失监测中的应用1. 遥感技术在水土流失监测中的应用遥感技术利用卫星和飞机等高空平台获取地球上的信息,可以获取大范围的地表信息。

在水土流失监测中,遥感技术可以通过获取高分辨率的卫星影像,识别出植被状况、土壤类型、地形等信息,进而评估水土流失的程度。

例如,利用遥感技术可以监测到植被覆盖度的变化,判断出可能存在水土流失的区域,为防治措施的制定提供依据。

2. GPS技术在水土流失监测中的应用全球定位系统(GPS)是一种基于卫星导航原理的定位与导航技术。

在水土流失监测中,GPS技术可以用来测定地理坐标和高程信息,建立数字地形模型,分析地势起伏和坡度等因素对水土流失的影响。

通过GPS技术可以精确掌握各个监测点的地理位置信息,为制定防治措施提供准确的空间参考。

3. 激光雷达技术在水土流失监测中的应用激光雷达技术可以通过激光束测量物体表面的距离和位置信息,从而获取地表地形和地貌数据。

在水土流失监测中,激光雷达技术可以快速获取大范围的地形数据,精确分析山地、丘陵等地区的地势特征。

通过激光雷达技术可以实现高精度的地形研究,为水土流失的防治提供科学依据。

二、水土流失监测与防治中的实际案例1. 红壤山区水土流失监测与防治红壤山区是我国南方地区的主要农业区之一,也是典型的水土流失区域。

利用测绘技术,可以对红壤山区的水土流失进行监测与防治。

通过遥感技术获取红壤山区的植被信息和地形特征,结合GPS技术获取地理坐标和高程信息,可以建立数字地形模型,并进行坡度分析。

同时,利用激光雷达技术获取土地表面的精确高程数据,为制定水土流失的防治方案提供依据。

遥感图像解译技术在国土资源调查与土地管理中的应用案例剖析引言随着技术的不断发展,遥感技术在国土资源调查与土地管理中的应用进一步深化和拓展。

本文将通过实际案例,剖析遥感图像解译技术在这些领域中的应用,展示其在实践中的价值和潜力。

案例一:土地利用调查与规划遥感图像解译技术在土地利用调查与规划中的应用广泛而深入。

以某地区的土地利用规划为例,通过遥感图像解译,可以对该地区的土地利用现状进行详细分析和评估,例如划定农田、林地、城市建设用地等区域的边界和比例。

同时,借助遥感技术,还可以监测土地利用的变化情况,及时发现与调整规划不符的情况,为土地管理决策提供科学依据。

案例二:资源调查与监测遥感图像解译技术在资源调查与监测中的应用同样重要。

例如,在森林资源调查中,可以利用遥感技术获取并解译森林覆盖的图像,以评估森林资源的分布、面积和密度。

在水资源监测中,可以利用遥感技术解译水体图像,实时监测水质和水位的变化情况。

这些数据为资源管理和环境保护提供了有效的手段和依据。

案例三:环境监测与评估遥感图像解译技术在环境监测与评估中的应用也非常广泛。

例如,在城市环境评估中,可以利用遥感技术获取并解译城市地貌、植被覆盖以及建筑密度等图像,评估城市发展对环境的影响和破坏程度。

在污染源监测中,可以通过遥感图像解译技术实时监测大气、水体和土壤等环境要素,及时发现和处理污染源,保护生态环境。

案例四:灾害监测与应急响应遥感图像解译技术在灾害监测与应急响应中扮演着重要角色。

例如,在地震、洪水等自然灾害发生后,可以利用遥感技术获取并解译受灾地区的图像,分析受灾程度和范围,为灾后救援和重建提供必要的信息。

同时,借助遥感图像解译技术,还可以监测火灾、干旱等非自然灾害的发生和发展趋势,为相关部门制定预防措施和应急计划提供支持。

结论综上所述,遥感图像解译技术在国土资源调查与土地管理中具有广泛的应用价值。

通过解译遥感图像,我们可以及时获取和分析丰富的空间信息,为决策者和实践者提供科学的依据和支持。

遥感解疑在地质灾害调查中的应用一、遥感解疑技术的基本原理遥感解疑,顾名思义就是通过遥感技术获取地表或地下的信息,对所收集到的数据进行解释和推断,以达到识别、分析和解释地质灾害的目的。

遥感解疑技术主要依靠遥感卫星、飞机、无人机等平台获取高分辨率、多波段、大范围的影像数据,然后利用遥感影像处理软件对数据进行处理和分析,最终得到有关地质灾害的信息。

遥感解疑技术主要包括光学遥感、雷达遥感、红外遥感等多种手段,在地质灾害调查中,主要应用光学遥感和雷达遥感。

光学遥感技术利用可见光和近红外波段的信息获取地表的特征,适用于地表变化较大的地质灾害调查;而雷达遥感技术则可以穿透云层和植被,适用于雨林等植被茂密的地区,如滑坡、泥石流等地质灾害的监测与调查。

1.地质灾害的快速识别遥感影像可以快速获取大范围的地表信息,并且具有多时相的特点,因此对于地质灾害的快速识别具有优势。

在地震发生后,利用遥感影像可以快速定位震中区域,分析地表的破裂情况、土地滑坡、地裂缝等灾害情况,为抢险救灾、灾后恢复重建提供数据支持。

2.地质灾害的监测与预测遥感解疑技术通过监测地表变化、植被覆盖、土地利用等信息,可以对地质灾害进行动态监测和预测。

利用遥感技术可以对滑坡、泥石流等地质灾害的发育过程进行监测,并根据历史数据和植被指数等信息,对可能发生的地质灾害进行预测和预警。

3.地质灾害的灾害评估与风险分析遥感数据可以提供地表的高分辨率信息,包括地形、地貌、土地利用等,可以用于地质灾害的灾害评估和风险分析。

通过遥感数据的分析,可以确定地质灾害易发区、危险区域,为灾害防治规划和风险管理提供科学依据。

遥感解疑技术可以在不同的时间尺度下获取地表的信息,可以根据需要对地质灾害进行多时相的调查与监督,了解地质灾害的演化规律、趋势变化,从而更好地预防和应对地质灾害。

1.汶川地震灾后地质灾害调查2008年汶川地震后,利用遥感解疑技术对地震灾区进行了快速调查,通过卫星遥感影像、空中航拍影像和无人机影像等数据,对地震灾区的滑坡、泥石流、地裂缝等地质灾害进行了全面识别和评估,为救灾救援和灾后恢复提供了信息支持。

黄土高原地区滑坡灾害易发性评价研究摘要:对当前黄土高原地区滑坡灾害研究现状和成果进行梳理,论述阳坡滑坡易发的规律和成因,提出整治建议,并对未来黄土高原滑坡灾害的研究方向作出展望。

关键词: 黄土高原; 阳坡; 滑坡易发性; 防灾减灾0 研究现状滑坡易发性(landslide susceptibility)是根据地形条件估计某地区发生滑坡灾害的可能性,预测可能发生滑坡的位置。

近年来,许多研究学者开始关注滑坡等地质灾害的评价。

随着GIS技术的快速发展,将GIS技术和统计方法应用于区域滑坡易发性评价体系中。

区域滑坡易发性评价中大量的历史滑坡点数据为统计模型的建立提供了充足的数据支撑,依靠GIS的超强计算能力和空间分析能力,完成大量空间数据的模型计算过程。

遥感影像具有高分辨率、高覆盖率等优点,为滑坡解译工作提供了极大的便利。

早期遥感解译工作还不成熟时,中国滑坡分布图[1]以及陕西省滑坡分布图[2]就已编制完成。

近年来,随着遥感解译技术的不断发展,黄土高原区域的滑坡清单相继产生。

胡胜[3]在收集已有成果、大量野外地质调查综合遥感解译等工作的基础上,构建了包含6627个黄土高原滑坡信息的数据库,并绘制了黄土高原滑坡空间分布图。

通过实地调查,结合山西、甘肃、陕西、宁夏和青海省当地地质环境监测站发布的地质灾害报告,共收集到20699起滑坡,最终选择了14544处黄土滑坡编制了黄土高原滑坡分布图[4]。

采用谷歌地球人工解译黄土高原滑坡,识别出8万多处,并在为期十四周的野外工作中实地调研,分析发现这些滑坡中的绝大多数可能是由于同震发生,是目前黄土高原区数量最多的滑坡清单[5]。

除对整个黄土高原滑坡清单的编录,很多学者对黄土高原部分区域滑坡清单也有针对性研究。

黄土高原约50%的区域分布在陕西省,境内滑坡发育,研究成果也相对其他地区较多。

通过实地调查和陕西省地质环境监测站发布的地质灾害报告记录,编录了陕西省4122处滑坡[6]。

高分辨率遥感影像的解译和应用高分辨率遥感影像是现代遥感技术的一大成果,它将地球上的各种特征呈现得非常清晰,为地质勘察、城市规划、环境监测等领域提供了重要的参考。

本文将从解译和应用两个方面探讨高分辨率遥感影像的意义和作用。

一、高分辨率遥感影像解译高分辨率遥感影像解译是将从高分辨率遥感影像中提取有用信息的过程。

它是了解地球表面地物分布、性质和演化过程的一个重要方法。

高分辨率遥感影像解译既需要对遥感成像技术具有充分的认识,也需要对实际应用领域的背景和目标问题有深入的了解。

在进行遥感图像解译时,应首先确定解译目的,选择合适的遥感数据和解译方法,然后进行影像解译分析,最后得出结论。

高分辨率遥感影像解译的主要方法包括目视解译、计算机自动解译和人工辅助解译。

目视解译是利用解译师对高分辨率遥感影像的视觉分析和专业知识来提取信息的一种方法。

计算机自动解译是利用数字图像处理和机器学习算法来提取高分辨率遥感影像中的信息。

人工辅助解译是将计算机提取的信息与人工干预结合起来的一种方法。

高分辨率遥感影像解译的难点在于如何正确地确定地物类型和识别特征,特别是在重合区、混淆区和较小的地物上。

为了解决这些问题,需要在影像解译过程中根据实际情况,采用多种解译方法和手段相结合,最终获得准确的结果。

二、高分辨率遥感影像应用高分辨率遥感影像在许多领域可以起到重要作用,下面我们将从资源勘查、城市规划、环境监测三个方面介绍高分辨率遥感影像的应用。

(一)资源勘查高分辨率遥感影像在矿产资源勘查、林业资源管理等领域中得到了广泛应用。

通过高分辨率遥感影像的解译和分析,可以快速地获得地质、地形、植被覆盖、土地利用等地表特征信息,进而判断某一区域内是否存在矿产资源和其类型、质量等各种参数,减小了矿山勘探的成本。

此外,在林业资源管理中,高分辨率遥感影像可以提供森林面积、树种、密度等信息,为森林保护、开发和利用做出重要的决策。

(二)城市规划高分辨率遥感影像在城市规划、建设和管理中也有重要的应用,它可以提供城市居民的居住环境信息、基础设施建设规划等方面的参考。

基于立体摄影技术的黄土坡面细沟侵蚀发育过程量化研究一、概要黄土坡面细沟侵蚀发育过程是水文、地貌和土壤侵蚀等多方面相互作用的结果。

在长期的自然环境演变过程中,黄土坡面细沟侵蚀发育过程受到多种因素的影响,如降水、风力、地表形态、土壤类型和植被覆盖等。

因此对黄土坡面细沟侵蚀发育过程的研究具有重要的科学意义和实际应用价值。

近年来随着遥感技术的不断发展,立体摄影技术作为一种新兴的遥感影像处理方法,为研究黄土坡面细沟侵蚀发育过程提供了新的手段。

本文采用基于立体摄影技术的遥感影像解译方法,对黄土坡面细沟侵蚀发育过程进行了量化研究。

首先通过对不同时期遥感影像的解译,提取出黄土坡面的细沟信息;然后,利用细沟长度、宽度、深度等参数,结合地形起伏度和坡向等信息,计算出黄土坡面细沟侵蚀发育程度;通过对不同地区和时间尺度的比较分析,探讨了黄土坡面细沟侵蚀发育过程的空间分布规律和时间演变特征。

本文的研究结果表明:基于立体摄影技术的遥感影像解译方法可以有效地提取黄土坡面细沟信息;黄土坡面细沟侵蚀发育程度受多种因素影响,且具有明显的时空变化规律;黄土坡面细沟侵蚀发育过程的空间分布具有一定的区域性和时间性特征。

这些研究成果为深入了解黄土坡面细沟侵蚀发育过程及其与自然环境的关系提供了科学依据,同时也为黄土高原地区的水土保持和生态修复提供了参考。

1. 研究背景和意义随着全球气候变化和人类活动的影响,土地退化问题日益严重。

黄土高原作为世界上最大的黄土区,其土壤侵蚀对生态环境和人类生活产生了巨大的影响。

细沟侵蚀作为黄土高原土地退化的主要形式之一,其发育过程的研究对于揭示土地退化的规律、预测未来发展趋势以及制定有效的防治措施具有重要意义。

近年来立体摄影技术在环境监测和生态评估领域得到了广泛应用,为研究细沟侵蚀提供了新的手段和方法。

因此基于立体摄影技术的黄土坡面细沟侵蚀发育过程量化研究具有重要的理论价值和实际应用前景。

2. 国内外相关研究现状土壤侵蚀动力学模型研究。