太极拳松柔的表现

- 格式:docx

- 大小:20.67 KB

- 文档页数:4

太极拳实战中松与静的变化特点习练太极拳要求放松,但不是全身松懈,而是全身关节节节松开,让肌肉做到最大限度的放松,这样才能达到养生作用。

如预备式,并脚站立,两臂自然下垂,头顶正直,两眼平视,重心在两脚之间,好似天空有一根线吊在百会穴上,意感周身肌肉像老墙皮脱落一样与骨骼片片松开。

练拳时保持这种状态,收式后,只有两脚支撑身体,周身感觉舒松透空。

任何运动都是松紧、张弛交替进行,人体运动主要靠肌肉的张与弛牵动骨骼来实现,太极拳符合运动规律,也是如此。

练太极拳并不是一味的放松而不用力,而是不用蛮力,它所用的力是维持姿势正确与稳定的自然力,太极拳的每个动作,从始至终,都是由松到紧,再由紧到松,松紧自然协调。

如起式的两腕前绷到两掌下采过程,意想十指肚向手心靠拢,两手腕将两臂引向前上方平举至高与肩平,似停非停之际,神气凝聚,内劲渐足,这是一个由松逐渐到紧的过程。

此刻下势之机生出,微微放松,两腕舒伸,两臂自然下落,至拇指尖贴近两股骨外侧,掌根向后收敛时,又是一个由松到紧过程。

当然,紧是相对于松而言,松是总的要求。

为什么要特别强调松呢?平时身体活动虽然是一张一驰、一松一紧,但总是紧多松少,平时工作和劳动中已经养成了用力的习惯,所以练紧容易练松难,虽然时时提醒“不要用力”,但往往要经反复练习才能使僵力消除。

尤其是在太极拳推手时,很难克服僵力,僵力总是不然而然的出来,所以,全身关节和肌肉在练拳中不断克服僵力,使全身松紧协调,在健身和技击的时候,才能取得良好的效果。

太极拳运动中所指的静,是指全身一动无处不动,同时又有相对静止存在,古代先哲曾说“静者静动,非不动也”、“静即含动,动不舍静”。

太极拳动作缓慢,似在动,又似在静,“视动犹静,视静犹动”,“静中触动动犹静”。

但静主要指精神状态而言,“心者,君主之官也,神明出焉”,即平心静气,思想集中,专心于练习的动作中,而不是思想空无一物,更不是迷迷糊糊闭眼欲睡。

无论动作简单还是复杂、姿势高还是低,都要始终保持安静,才能保持意识集中,精神贯注到每个细小的动作中去,使每一个动作都做到始而意动,继而内动,然后外动,逐渐做到一动内外俱动,神形合一。

太极拳松柔的特点及好处是什么太极拳的特点是松柔,练习中要求练习者身心放松。

下面是店铺为大家整理的关于:太极拳松柔的特点。

欢迎阅读!简述太极拳松柔的特点第一,要思想人静心静才能体松,体松也才便于心静。

两者互为其根,互相作用,相辅相成,是辩证关系。

如果练拳时边练边说话,不仅会使动作紊乱,内气外散(“内练一口气”),而且身体也很难放松,既达不到养生目的,也不利于技击。

<<<常做这运动具保养养五脏功效因此,练拳前一定要做好各项准备,从预备式开始,就要屏弃一切杂念,物我两忘,将思想全部集中到所练的套路上,镇定、沉着,专心致志,静心演练。

第二,要用意识引导行动,这是太极拳的运行法则拳论说:“意气君来骨肉臣”、“用意不用力”。

意是一身的统纲。

前辈讲:“没有意,只有形,就是体操。

”因此,行拳中一切动作都应由意念支配,以意领先,以意行气,以气运身,这样,全身的筋、骨、皮、肉和肌腱、韧带才可得到彻底放松和舒展。

第三,要顺应阴阳,顺应自然规律,阴阳相和一切动作都应是自身本能的“天然自动”,而非故意做作。

动静相兼,虚实结合,曲直互用,蓄发互孕,刚柔相济。

每个动作都应在规律的架构内活动,既不能不到位,也不能超越其界限。

要掌握好分寸,适可而止,不能随心所欲或反序乱序,务使动作平常自然,轻松愉快,圆润和谐。

第四,要动作轻灵“听之至细,动之至微”,轻起轻落,慢起慢落,点起点落。

真正做到迈步如猫行,运劲如抽丝。

身体不能“硬邦邦的”。

落脚不“扑腾扑腾”的响。

第五,要“慢中求功”,这是太极拳与其他拳种的一个重要区别演练时一定要以缓慢的速度进行,不急不躁,没有对快速、猛烈的追求,不仅不以"速度取胜",而且还应"以慢制快",只有这样,才容易便身心放松,没有紧张的心理和情绪;才能不用僵力、拙劲、犟劲,使肢体像春风杨柳一样,绵绵不断地向前行进。

第六,要适量运动,做到科学合理,安全实效,不要负重锻炼如果运动过量,身体不仅不会感到轻松,反而容易造成不应有的损伤。

太极拳运动的动态形象1、轻松柔和,圆活自然圆活就是在以腰为轴带动肢体做从容不迫的画圈运动,圆运动在太极拳中是非常多见的,连绵不断的画圈运动体现了圆活自然的动态形象。

画圈运动要求自然而然,不要紧张,不用拙力要求轻而不漂,松而不散,柔而不软,和而不乱,因而出现了轻松柔和的运动形象。

2、上下相随,连绵不断上下相随是以腰为轴带动肢体,按照招式动作的顺序做动作而产生的。

由于动作有先后次序必然反映到肢体运动的上下关系上,这就会出现上下相随的动态形象。

由于太极拳运动是以腰为轴带动肢体做一个接一个的画圈运动就会出现连绵不断的动态形象。

在前一个动作到位时在似停非停之际,接做下一个动作,每个动作都能如此做到,就能表现出连绵不断的运动动态。

3、虚实分明,刚柔相济太极拳的动作都有虚实,一般来说,攻防动作为实,过渡动作为虚:重心在脚上的脚为实,重心不在脚上的脚为虚。

怎么能虚实分明呢?实的动作做得刚劲沉稳,虚的动作做得轻柔缓匀如此就能在太极拳运动中看出动作的虚实。

在动作虚实分明的运动中产生了刚柔相济的动态形象。

陈鑫说:“虚实是拳经,不知虚实就不懂拳。

”所以说,练拳先明虚实,做到虚实分明,才能达到刚柔相济。

4、螺旋缠绕,运劲抽丝由于太极拳动作运动在起止有旋转运行中也有旋转就产生了螺旋缠绕,运劲抽丝的动态形象。

螺旋缠绕是在动作往返运动中产生的运劲抽丝是由于运动的速度是快慢匀速的缘故。

这种螺旋缠绕的动作形象,再加上缓慢匀柔的匀速运动形象,就产生了螺旋缠绕、运劲抽丝的动态形象。

练习太极拳的要领虚领顶劲头颈似向上提升,并保持正直,要松而不僵可转动,劲正直了,身体的重心就能保持稳定。

含胸拔背,沉肩垂肘指胸、背、肩、肘的姿势,胸要含不能挺,肩不能耸而要沉,肘不能抬而要下垂,全身要自然放松。

太极拳中有很多对称统一关系,例如,虚实转换、刚柔相济等,在实践中,都是要分清才能掌握太极拳的要领的。

手眼相应,以腰为轴,移步似猫行,虚实分清指打拳时必须上下呼应,融为一体,要求动作出于意,发于腰,动于手,眼随手转,两下肢弓步和虚步分清而交替,练到腿上有劲,轻移慢放没有声音。

太极拳松的真实感觉

太极拳者说拳必言松,那么松的真实感觉是怎样的。

还是从太极拳的身法要求说起吧。

1、虚灵顶劲的感觉就像自己的脖子像鸵鸟的脖子,很长,觉得自己的脊柱都是脖子,就像一串珠子一样。

2、含胸拔背的感觉就像背部背着一口锅,老怀疑自己罗锅了,胸部没了,就剩那口锅了。

3、沉肩坠肘的感觉就像肩关节脱臼一样,挂在身上,肩和肘都没了,就剩下硕大的掌了。

4、松腰落胯的感觉就像自己的裤子没有系腰带一样,有裤子老要滑落的感觉。

5、迈步猫行的感觉有点象天鹅的腿一样的行走,两条腿好像没连在一起,裆部分开的很宽。

平时走路就像两条踩高跷的两条腿一样,好像自己的腿没有了。

感觉怪怪的。

需要说明的是,这都是练出来的,不是臆想出来的,至于怎样练出来,那就发挥你的悟性吧!。

“松柔”——太极之本一、拳练松柔,坤厚载物太极拳的松柔,是太极拳的基础,凡初练拳者莫不求松柔为先。

太极拳的松柔,又是太极拳的灵魂,凡习拳者终极莫不为此而求之并深藏于拳术招招式式之中。

我们说拳练松柔,练的是太极拳的宽、厚、凝。

这种宽、厚是太极拳的容纳、沉静、和顺,体现的是一种吞吐万物的气概,是胸有成竹的把握,是不被外界所扰而独有的沉静与定力,又是拳、人和谐,大自然和顺的一部分,它尽显松柔的淡定从容,并体现出太极人文的一种状态。

这种“凝”,则是太极拳形神的聚敛,是精神内守而不外泄,是人体元精、元气、元神“三元”之合的体现,是强身健体长寿必求之法,深藏得机得势之玄妙,是体用两得、阴阳相合之道。

我们用“松柔”比做坤厚载物,是寓“松柔”具有坤卦大地之象。

大地宽厚博大的气势,能承载万物,又能滋生涵养万物。

它使万物不感到是强有力和被动的,而是自然生长演化而成。

拳练松柔,是拳机拳势的充分储备,它蕴含着追随而不超越,用之而不过及,容纳而不排斥,虽极柔软然又极坚刚。

拳练松柔,坤厚载物,既是松柔之理外化于自然,又是海纳百川有容乃大之气魄的真实体现。

二、松柔似水,至静而德方前面所讲松柔如宽厚之大地,而大地除松柔之厚土外,还有一种东西是最柔、最软、最顺的,那就是水。

水有两种德性,静止时最柔、最弱、最顺;而动之时则最坚硬、最刚强。

柔静之水一旦动怒,犹如大海之惊涛,翻江倒海势不可挡,尽显其水的狂怒,穿岩凿石,无坚不摧,是至静而德方。

我们说松柔似水,是喻太极拳具有柔弱之水的德性。

它柔静时为养,如汩汩清泉,泌人心肺,松柔舒缓,气定而神闲;动之时则为用,其势如“长江大河滔滔不绝”,(《太极拳论》),荡涤一切污泥浊水。

如杨澄甫所论:“太极拳乃柔中寓刚,绵里藏针之艺术。

”一语道破太极拳乃绵里藏针之拳的天机——虽极柔软然而动之则极坚刚。

这就是太极拳松柔的水性,是外柔内刚,以柔克刚。

它能够变通,又能随势而化。

故,要想取得太极拳“松柔”之道,就要在拳中化僵,拳中化坚,拳中化刚。

太极拳练习时如何做到“柔”和“缓”

展现太极文化的价值与力量

“柔”指走架时肢体保持松柔状态,如沉肩垂肘,舒指展掌,动作柔和,不带佩劲,内涵柔韧绵长的劲力,不刚不躁。

“缓”是指走架时动作保持不疾不随的一定的缓慢速度,如轻轻飘动的浮云,如涓涓流动的溪水。

“柔和缓”是太极拳走架在运动速度上的特殊要求,无论初学者或功夫已深的人都应该缓慢。

对初学的人尤其应该强调慢一些。

为什么呢?因为初学时动作不易协调,也不易记忆;动作慢时可有一个思索的时间,边做边想,有利于把动作做得认真、准确,一丝不苟。

太极拳练习时要想做到柔和缓慢,首先必须在意念上要放松,肢体运动上力求柔软。

最好在教员的带领下练习,这样也利于模仿动作。

同时,经过缓慢的练习,进退时下肢虚实分明,也能提高动作的协调性。

在初练阶段,也可选择一些速度适中的带口令的太极拳音乐带,以便掌握柔和缓慢的速度节奏。

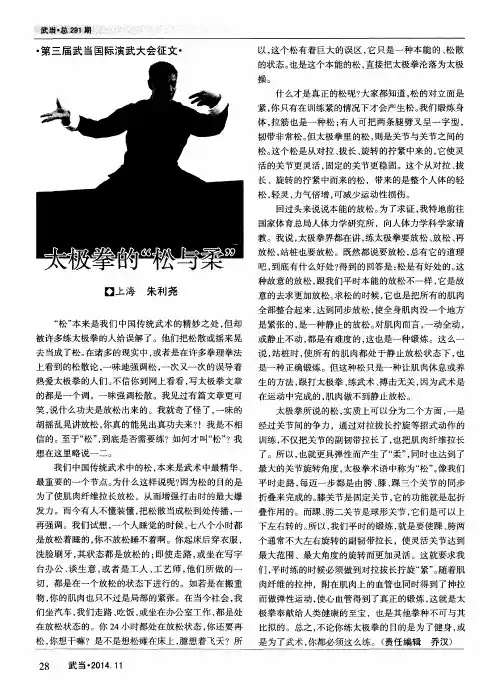

太极拳的“松”究竟是什么样的感觉?最高境界为什么是“骨肉分离”?第一,太极拳所讲的“松”,不是软弱无力,不是松懈无神,更不能没精打采。

而是松中有紧,紧中有松,松紧适度一是身体间架要打开、骨架要拉开、意念有放大的感觉,这是紧;精神上要心平气和、平心静气,意识放松而专注,这是松。

二是全身肌肉自然均匀不紧张,身体各主要关节自然松开不僵硬,这是松;相应地,附着在人体骨架、关节之间的筋肉、韧带要适度拉开,并有收回的感觉。

就臂膀而言,似乎是用一条弹簧吊着手臂,能感受到手臂的重量,这是紧。

三是胸、腹要空,这是松;丹田有“气”,要实,这是紧。

四是以人体重心(腰隙)为中心,上下适度对拉,这是紧;背部椎骨至尾闾关节自然松开,这是松。

第二,“松”是打通全身经络获取太极拳内劲的必要条件。

太极拳理上的“松”是中国传统文化独有的智慧,体现传统文化特有的魅力。

通过符合规矩的拳招及辅助功法的训练,因为松,所以能支配和调动身体内的太极之气;因为松,所以能将体内太极之气转化为可传输的能量;因为松,所以松脚松踩坚硬的地板,就能获取并传输大地的反弹之力而形与手指。

一言以蔽之,就是以静、松、空、虚、柔方式,获取动、紧、有、实、刚效果,成就“极柔软然后极坚刚”。

第三,正确的、符合太极理论的松练太极拳,习练者的身心方面必然会有一系列的变化,同时这些变化又是可以被习练者所感受、所体认。

其一,在抬高手臂时,能感受到手臂的重量。

这是检验肩膀、手臂放松的标志;其二,在脚踩地面时,能感受到地面的反弹力,腰隙部位受到轻微的撞击。

这是检验胯部、膝盖、脚踝及脚板放松的标志;其三,在重心虚实转换,拳招开合变化时,能感受到手臂既松沉又飘逸,明显感受到空气的阻力。

这是由脚到手全身筋脉畅通、能够传输大地反作用力的标志;其四,体态轻灵步伐稳重,身心上有充实的愉悦感,整个身体似乎被弹簧或者橡皮筋联结起来的有机整体,这是体内太极之气被调动起来的标志。

其五,自我感觉手臂充实,手掌、手指热、麻、涨,这是能够支配、传输和运用体内太极之气的标志。

太极拳“松”的六个境界太极拳讲究松、圆、正、沉、轻,“松”是太极拳的第一要义,是最本质的东西,贯串于始终,并且练拳时要松,发劲时也要松,它是所有技术行为的出发点。

因为只有这样,才能区别于外家拳,才能练出独有的弹簧劲。

但是习练太极拳,“松”的境界有几层,你知道吗?01松开练太极拳的第一个阶段,首先要在思想意识上松,大脑松空,灵慧方能生长。

如有一点不松、一节不松,想达到通、灵、空是不可能的。

不但筋、骨、肉松,人的五脏六腑都应该松。

“松开”指的是身体各大关节松开,如上肢的腕关节、肘关节、肩关节,下肢的踝关节、膝关节、胯关节,以及身体背后的脊柱24个大关节,都要拉拔松开。

放松不是虚弱,是骨节拉长,只有骨节拉长,才能节节贯穿,气血才能流畅,经络才能通畅。

所以对初学太极拳的人来说,首先要松开,然后以腰代手,无论练拳中的什么姿势,都要掌握好力源,以腰送出。

通过骨节拉长的训练,使“梢节领透,中节通随,根节松追”,上下合一,完整一气。

02松沉进入练太极拳第二阶段,也是练气开始的阶段。

松沉不是动作的下砸,也不是动作的下蹲,而是指丹田内气的下沉。

通过肺呼吸深沉,气机方能入骨,内气腾然,练出来的掤劲十足纯正。

练拳盘架时则是以丹田之气而运之。

练功状态时,应该在体外形成一个强大的气场环,为下一步松散打下了坚实的基础。

这时侯,就应该把初期阶段的腰代手忘掉,想着丹田气机的下沉,以气运身,方显得灵活,全身柔软的弹性就会更好了。

其实全身松透以后,和自然相结合就是练气阶段,意到气到。

比如练太极拳右云手时,意念用右手背贴气墙(假设身前有一道气墙),用手背把气墙抹开,就会感觉手背阻力很大,手心有麻胀的感觉,其实也是真气在血脉之中运行的感觉,功夫越深感觉就越大。

此阶段呼吸时通过鼻腔把气排出,而真气往下沉,使身体一直松到脚心。

天长日久丹田真气充足,就会向全身蔓延,自然给下一步练功夫打下良好的基础,所以说“松沉”指的是真气下沉。

03松散比松开、松沉又进了一个阶段,这个阶段应该把腰代手忘掉,动中求静,静中求动,意念丹田真气向外疏散,特别是推手时,首先精神要保持松顺,比如对方进攻时,身手都不要乱动,尤其和对方的接触点,一定要松柔,无论对方用什么样的力,对方多么凶猛,只要能调整自己的内气向左或右后划圆,对方肯定失重而跌出去。

太极拳松的外在表现1:松沉“松”的练习能够使我们的肌肉骨骼变得柔软,练习太极拳的人能很清晰的感觉到下沉,浊气也能顺畅下沉至脚底。

1:松活“松”的状态中,人体各个关节已被内劲冲开,处于太极阴阳转换所需要的灵活度;同时,“松”的练习可以使各个关节松软灵活,随着内气的强劲,逐步达到太极阴阳转换所需要的灵活度。

1:松圆长时间“松”的练习后,习练者可以很容易方角走圆,四正四隅方位的转换全部通过圆弧动作实现,太极拳动作外方内圆,非行家里手难以看出动作转换的奥妙,其奥妙就在于动作圆弧的转换上,内在动作的圆弧转换不为外人所知,尤其走动太极小圈,更是可以顺畅转换内劲,如果内劲可以就地转换,即太极的阴阳转换由小圈达到无圈境界,与人推手较计总能得机得势,其本质是松圆使然。

1:松展随着各个关节的逐步松活和松圆在太极动作转换中发挥的作用份量越来越重,太极动作会舒展大方,随着功夫的积累,太极动作在外形上不再舒展大方,但各个关节及其筋络在动作转换过程中表现的非常柔软舒展,松展是“松”在形体上的一种表现。

1:松静“松”的练习可以使习练者进入一种“静”的状态,这个“静”一是指身体内精、气、神和意的中和运动,二是屏蔽外界干扰的一种意识屏障。

在“静”中,没有外界干扰、妄想杂念,神清意静,气血和顺。

所以,松静是衡量太极功夫层次的标准之一。

1:松放首先体现在精神层面,通过“松”的练习,可将心中的一切俗务、心事等等都放下,进入忘物的境界,专心于太极的玩味中。

春风只一事,开出万重花,松放是太极功夫达到一定程度的标志,作者在练习太极拳时,有时会进入一种时间缩短的状态,练拳实际时间是75分钟左右,但感觉就像2分钟那么短暂。

太极拳的学习要领一、动作连贯,柔和缠绕,劲力完整太极拳要求手、脚、头、眼神配合一气,保持上下相随,节节贯穿,连续圆活,轻松自然地做好每一个动作。

在每一个动作的转换过程中不能有停顿和断续的感觉。

似停而非停,在似停的一瞬间,动作表现得极缓,但仍要保持所有的动作能缠绕不断地进行。

什么是太极拳的“松”_太极松柔五境界介绍太极拳十分强调“松柔”,那么你知道“松”到死什么吗?“松”又有哪些境界划分呢?下面就和店铺一起来看看吧!什么是太极拳的“松”太极拳所言之放松,即是舍已。

将自我融入上下、前后、左右、内外的关系之中,虚位以待,引进落空合即出;收即是放,沾粘连随不丢顶。

收敛需透,体松全赖此透,合是虚,神意之虚用也。

如此不仅能觉受空间,也能运用空洞。

放松是纯粹精神性的追求,它更像是一种智慧,它更多的需要我们自己在生活中慢慢地领会。

“想要放松,必须淡泊”说的好!放松基本上是存在性的。

在存在的意义上,如果你对人生的态度是紧张的,那么你就不可能放松.努力与放松是敌对的.你不可能放松,你只能被放松.放松没有任何"怎样",没有任何技巧,没有任何技术.我们都太充满主动了,只能听懂主动的语言,因此很难体悟太极拳的"用意不用力 ".松是被动的觉知,是当下的观照,它不是来到你身上的某种东西,它是某种发生于你的东西,是你存在的固有的品质,没有任何因果关系,是无欲的自然结果. "用意"的涵义之一,可能就是当下的觉,"不用力"的精髓是被动.太极拳的本质是无为. 太极拳的运动是十分主动的,慢慢地你会变成运动,身体被忘记,只有运动还在.一旦你变得被动了.松就像花开一样来到你的身上.是有为引导到无为.只有当你已经开始感觉到与动完全融为一体时,你才能够开始去感觉与不动融为一体.达到动静如一. 松与紧之间是一座欲望的桥梁,但它是一座彩虹般的桥,它能够蒸发掉.你能了解紧,但你无法了解松.要彻底了解紧,一旦你了解了它,没有紧的瞬间也就产生了.于是,不仅身体得到了松,整个存在也都得到了松.突然之间你就超越到意识的一个新水平.这是一个没有新的循环会开始.松是活生生的.一种动态的流动.你并没有去培养它,是它自巳来到的,你开始感觉到它在里面成长,就像一个母亲开始感觉到胎儿在生长一样.只有到那时候,才会有脱胎换骨.否则它只是自我欺骗;除非你变得像河流一样流动,否则你就永远不会知道它.因为它不是一样东西,它是一个事件.你必须变得越来越像液体.气体,越来越流动.才能体会太极阴阳势的变化。

祝大彤谈太极拳松柔功夫肢体外表虚空,处于皮毛攻且虚灵的状态。

松功在人体里是有反应的,除练者身体有异样的体验之外,自脚向上的踝、膝、胯、腰、肩、肘、腕、指等九大关节要一一松开,且节节贯串。

杨式老谱对人体有独到的见解,谱云:“天地为一大太极,人身为小太极。

人身为太极之体,不可不练太极拳。

”太极拳内功似一个“精灵”在空中游荡,寻找一个载体借以安身,这个载体当然是太极拳习练者。

习练者周身空松,从里到外均一一放松,等于打开了“精灵”进人人体的通道,太极拳“精灵”顺利进入体内,人体得到了太极内功。

相反如用力将周身通道堵塞,则太极内功难以进人。

太极松功只有以人作载体,其他任何动物难以担当,你要得到松功,必然适应太极拳技艺对人体的要求。

太极拳与其他拳种不同,从学练的第一步就要进入松柔功夫的习练。

练拳和松柔功夫不能脱节,如果脱节,久而久之,动作僵滞,身上松不下来。

我们的先贤在几千年的实践中认识到,练太极拳应该在松柔的状态中行拳。

唐代先师李道子之《授秘歌》有“无形形象,全体透空”之绝句,后人注释为“忘其自己,内外如一”,笔者译为“心神意气松,周身肢体净”。

什么是太极门松柔功夫?当代太极拳大师也有精妙之论。

吴图南大师在他的《松功论》中讲道:“凡练太极拳者,皆知松沉,为太极拳之主要条件。

”“松者,蓬松也,宽而不紧也,轻松也,放开也,轻轻畅快也,不坚凝也,含有小孔以容其他物质之特性也。

凡此种种,皆明示松之意义也。

”京城太极拳大师杨禹廷明示:“全身自然舒松,节节贯串,头脑安静,神经不紧张。

…‘身心松静,自然舒展而柔、圆、缓,胸腹松净,周身血液流动畅通,神经末梢活跃,体肤感觉灵敏。

”杨老拳师经常要求我:“手要平,不用力,身上不挂力。

”我们后来学子得知松之要义后,就应该循规蹈矩,在明师指导下,一招一势习练太极拳,按照太极阴阳学说、循太极拳松柔之特性修炼,将身上、手上的拙力、本力慢慢退掉。

松柔功夫不是太极拳独家追求的功夫,凡武术各类拳种无不将松功列为最终的上乘功夫,只是在理解上有所差异,训练方法不同而已。

陈氏太极拳的松与柔学习太极拳讲求的是松,但是很多人会忘记柔,松与柔本是对称关系。

陈氏太极拳非常注重松与柔的变化,下面就和店铺一起来看看吧!陈氏太极拳的松与柔的关系初学太极拳要求放松,动作要柔和缓慢,柔的前提是放松,只有充分的放松,气血才能流畅,要做到由松入柔、积柔成刚。

触觉才会灵敏,听劲才会准确,才能实现“四两拨千斤”的技击效果,但放松要松得恰到好处。

放松的质量不好要硬,放松的太过要懈,所以我们放松必须要有一个正确的认识,有人打太极拳多年,自以为有了功夫,但同他们一推手,不是生硬就是缺少了棚劲,笔者认为这与放松不当有关。

怎样才能实现松与柔呢?其实也很简单,首先要加强对太极拳理拳法的理解,掌握太极拳的运动特点。

太极拳行动时要立身中正,虚领顶劲、沉肩坠肘、含胸塌腰、屈膝圆裆,敛臀等。

这些无不是对松柔的要求,所以我们在练功时对这些要求必须认真对待,不能马虎。

如太极起势,最易犯架肩之病,这时要特别注意沉肩坠肘,斜行最易夹裆,要特别注意屈膝圆裆,只有这样提高松柔的质量。

太极拳要求“先在心。

后在身”“凡此皆是意”。

太极拳运动都是在意念支配下进行的,其松柔也要通过意念的导引才能实现。

行动时首先要求思想上放松,然后才能在意念的支配下由内及外的周身放松。

在练习中不仅要重视外在姿势的变化,也要注重内在的修炼。

若只重视外在而不重视内在,便会失去练拳的意义。

比如“单鞭”一势,定势时,首先要调整骨盆,使骨节节节相对,依次排开,然后配合呼气,气沉丹田,意识由头、胸、臂、腹、臀、大小腿,直到涌泉节节松开,意念一动,好似一股清水由头经身体流入涌泉。

感觉松沉舒适,日久天长,骨节会自然松开,灵敏异常,所以练太极拳有素的人,并不需要专门的柔韧功锻炼,身体也异常灵活,应付自如。

其次太极拳的松柔功,要在慢字上下功夫,结合虚实,开合,做到“轻而不浮、沉而不僵”。

只有慢下来,虚实交替的时间拉长了,才能充分利用意识引导放松。

我们要把太极的动作,看作一种沉重之举,合时,重力集中;开时,重力分散。

如何练出太极拳的“松柔”?

太极拳的松柔,是太极拳的表征也是其内在的要求。

要练出松柔,以下几点可供参考。

一是准。

也就是要明拳理,要正确掌握动作的要领,这就要舍得化时间、精力与代价学习,包括请明师指导与纠正。

二是熟。

拳打万遍,其义自见。

要摧掉原有的僵劲、顶劲,破除紧张,化僵为柔,需要先把拳架练熟了才行。

拳架熟了,就能逐步用心琢磨内在的东西,而不是困在机械的动作上。

三是爊(熬)。

要持之以恒学与悟,多交流,多切磋,取长补短。

肉烂要文火慢爊,拳亦然。

太极拳的松柔五境界是什么太极拳是中华民族传统运动项目,是中华武术运动瑰宝之一。

是一种极具韵味的文化拳。

是中国奉献给世界的一种高级的健身方法。

下面是店铺为大家整理的关于:太极拳松柔五境界。

欢迎阅读!太极拳松柔五境界的介绍普通练太极拳者讲的松柔,是没有目的性的,我们讲松柔,是有目的性和可具体操作性。

也就是说,不同的阶段有不同的松柔体会,功力进一步,松柔的要求也要高一步,如此逐渐提高我们对松柔层次的掌握,与功力的提高形成相辅相成的作用。

一开始学太极拳时,我们要求身体松软,节节松开,头上肩上要这样那样走,将人发出去:松沉是内劲下去后再起来,也可以沉都不要,将劲提到上面去,外形完全没变,但内劲的方向变了。

松静,这个静非常不简单,有了这个静,才有反向的动,所以叫做复命归根。

只有做到静,然后才能到空、到化的阶段。

就是对方摸到哪儿都是空空的,一点东西都不让对方知道,但此时恰恰是“空而不空,不空而空”,所以才有“有心有意皆是假,拳到无心始见奇”的说法。

我们现在练拳是“有心”,可是“有心”的过程是通向“无心”的台阶。

再深一层次,是我们在练习的时候要做到一松就走化了,对方根本听不到东西,到那时才能体会知机的问题,太极拳讲得机得势,身上没有松柔的功夫,就不能知机,又怎么会得势?在练拳的时候,就是要注意这些东西。

当然,有了正确的理解和追求方向,还要有具体的方法去找,去体悟松柔。

比如说“大而化之”,为什么要你们在练拳时将气势放大,就是因为刚开始为了找准内劲,气势可以小一点,但等到一定阶段。

你们的气势大了,内劲早就随着意到外面了。

比如,气势足够大了的时候用气圈打人,实际上就是一个观照问题。

现在你们的身体状态未到,功夫到了,要真正达到一丝不挂的阶段,什么节节贯穿,什么根节起、中节随、梢节到,什么“起于根,发于腿,主宰于腰,形于手指”,那些都太慢了。

应该是在哪里接触就在哪里起,干吗要跑那么远。

比如对方抓住我的前臂,就从这里直接化发对方。

太极拳松柔圆活的手法太极拳的本质是武术,其具有兵法的含义,在太极拳练习中我们可以领会到太极拳的特点,即松柔圆活,也是太极拳手法的核心。

太极拳运动需要灵活的手法配合,下面是店铺为大家整理的关于:太极拳松柔圆活的手法。

欢迎阅读!太极拳松柔圆活的手法太极拳的手法靠的是手臂的松柔圆活,而且要结合刚柔相济,切忌不能有僵硬和呆滞的现象,否则会影响练拳的效果。

动作螺旋式地旋转作大小不等的弧形或环形,横直顺逆,起落伸缩,应走弧线,使关节圆活如意,筋肉纤维得到松舒的活动。

太极拳术语的“沉肩坠肘”就是要把肩关节、肘关节放松。

沉肩坠肘可以帮助胸部宽舒,背脊有力,气不上浮,也有利于手臂引伸、收缩时力量加大。

想要放松肘关节,不是一时半刻能做到的,必须在每次练拳的时候,每个动作都要用意念引导,然后达到完全放松的状态。

特别在姿势变转时要用意识引导放松并旋转肩肘关节,起到“伸筋拔骨”的作用。

只有先把肩肘关节松开,手臂动作才能灵活圆转,不僵不滞。

练拳时用意不用力,动势时要以手领肘,以肘领肩;停势前要以肩催肘,以肘催手;轻轻运动手臂,微微有膨胀延展的意思始终贯串在两臂之中,“膀随腕转”,“腕随掌转”,触处成圆。

拳论所谓:“上下一条线,全凭两手转”。

凡需加大运动量者,上下肢都要贯劲。

“源动腰脊,劲贯四梢”。

上肢的以意贯劲须敷满于全部手臂,而劲点则随动作的技法作用而随时变换,沉肩垂肘,内劲贯足,沉着、松静,兼而有之。

两个肩膀不能习惯性的用劲,两个肩膀应该学会松沉,这样手臂才能灵活的、没有僵劲和呆滞现象,更有助于形成沉气。

内劲由两肩收于脊背,注于腰间,由上而下,谓之合;内劲由腰间通于脊背,布于两膊,达于手指,是由下而上,谓之开。

太极拳功夫之步骤,先求松静,由松入柔,积柔成刚,刚复归柔;以至不柔不刚,亦柔亦刚。

贯劲之法,为积柔成刚阶段,为增强体质,发展力量打下坚实基础。

是功夫从实处下,从实处托出虚来的阶段。

即前人说的:练成浑厚之劲,再从浑厚劲练出轻灵来。

太极拳松柔的表现

太极拳松柔的表现

首先,从意念上来讲,思想要放松,只有大脑中枢神经充分放松了,肢体、内脏等,全身处处才有松柔的可能,这是松柔的最主要的前提。

第二,从动作的静态来讲,太极拳要求是要稳,要虚领顶劲,沉肩坠肘、含胸塌腰、屈膝圆裆和泛臀等等。

以上动作,经常被提及,需要大家熟练的掌握它们的练法。

这些要领,实质上反映了身体各处自然放松、自然松沉,从而形成了上下一条线,上虚下实的姿势。

这个姿势,贯穿于动作的全过程,无时无处都不能被破坏。

正是在这个意义上讲,它是动作动态中的静态,在动作中要自始至终,保持这个静态。

这就运用了物理学中的重心稳定原理。

这一原理是说,在动作步法转换的过程中,人体重心始终要落在底盘之中,人体才能稳定。

因此,当提腿迈步或退步的时候,重心仍要控制在支撑腿上,当迈步或后退的脚跟或脚尖着地时,重心才能缓缓移动,这样迈出或后退的腿,就能放松、轻灵,体现出“迈步如猫行”。

同时,由于身体稳定,整个身体才能自然松沉。

所以重心稳定原理,是保证静态,达到放松的重要条件。

第三,从动作的形态来讲,要求要圆,就是在腰脊的带动下,

螺旋运转,决无直来直去。

很多人都有这样体会,沿着一条直线跑步到时候,要是突然改变了跑步的方向,就需要较大的力。

要是沿圆弧改变跑步的方向,就感到很容易,省力的多。

也就是说,在圆弧运动中改变方向惯性力容易克服重力,省力,放松和柔和。

第四,从动作的速度上来讲要缓慢便于放松。

第五,从动作的用力程度上来讲,要求要轻。

太极拳不可能不用一点肌肉的收缩力,要是不用一点力的话,动作就无法维持。

但是,动作中要用的力,只是用来克服各肢体的重力,而保证动作的运行,不至于用多余的力,这样用力轻,从而达到松柔。

太极拳的基本功松柔

松柔是太极拳的基本功,初学太极拳要求做到松柔,到了高级阶段仍是松柔,离开松柔,便失去了练拳的意义。

于外是在意念的虚领下节节松开;于内是五脏六腑之安舒、经络气血之通畅,毫无死硬僵固之意。

松而不散,松而不乱,松中有意气穿领。

太极拳所有的基本功法和圆活、轻灵、浑厚的状态,以及知觉功夫和内劲功夫,都离不开“松”和“柔”。

有些人认为不用力就是松,这是不准确的。

松是指精神上和形体上全面、彻底的放松,达到“松净”状态,不存半点拙力笨劲。

松的境界是自然的,而不是刻意的,否则适得其反。

放松是一个无限升华的过程,可见松是无止境的,人在练功前,关节僵硬,拙力恒生,很难放松,即使有了一定的功夫,也没有真正的做到松的要领。

如对敌之时,或因急于求胜,心浮气躁,在动作上强压于人;或因怕处于被动,强拔硬挺,就会出现“顶牛”现象。

松柔功夫高深者对敌时能随屈就伸,做到“舍己从人”。

有些人教拳或学拳,一开始就从“用”入手,实属不当。

正确的练法应当从“松”入手,自始至终,在每招每式中悉心体会“松”的感觉。

这种练法虽然在某一阶段看起来进步很慢,但这才是真正太极功夫的开始。

相反,不正确的练法会把人引向歧途,以致于“学拳容易改拳难”。

松则灵,松得越好,灵敏度越高,才能达到“一羽不能加,蝇虫不能落”的境界。

同时,只有“松”得好,才能“沉”得好。

现代人练习松柔的好处非常多,当今,人们的死亡率为什么那么高,就是因为长期的压抑自己,练太极拳松柔可缓解精神疲劳。

若有邪横硬力未除,则会出现凹凸、断续之病,消减太极内力的发挥。

有些人认为,“松”只有“化”的功能,这是不全面的。

“松”不仅是“化”的前提,同时也是“发”的必备要素。

旧时用人力打夯,几人同时用力将夯高高举起,然后用全身之力带动手臂往下松抖,类似拳法上的松肩坠肘,以丹田之气发生催力,贯于夯体,其冲击效果远远大于用手机械地将夯体硬压下去。

在“松”的基础上,通过内在意识统领,使整体协调一致,便可产生“柔”劲,犹如竹条,根根纤维将其他组织均匀地串联起来,使其整体富有良好的弹性。

所以说,真正太极功夫上的“松”和“柔”,是在内意引领和

内力灌充下的“松”和“柔”,无丝毫滞重,无刹那间断,外观如行云流水,内察却柔韧刚强。