太极拳实战之松肩开胯论

- 格式:docx

- 大小:24.25 KB

- 文档页数:7

太极拳松腰胯的练习方法练习太极拳的方法有很多,生活中适当的练习太极拳对我们的身体健康是非常有帮助的。

而松胯的练习是非常重要的,练习太极拳一定要学会。

那么太极拳松胯如何练习呢?太极拳放松腰胯的练习方法一、是马步站桩定轴转腰松胯,主要是采用平面方式或者螺旋升降方式来练习的,练习的时候要使髋盆转到肚脐能对准左膝或右膝的内侧。

二、是弓步站立定轴转腰松胯,一脚在前一脚在后成弓步,转腰以平面方式或者螺旋升降方式进行。

要定住双膝不动,从向前正向转髋盆到侧身向计90度样子,意念往肚前中线上合,上体不能成扭状。

三、是虚实桩定轴转腰松胯,同样以平面方式或者螺旋升降方式进行。

以白鹤亮翅桩为基本练习方法,髋盆的转幅也达90度样子,而上体不能成扭状。

四、是借助拳架中的海底针、下势练习腰胯折叠,用内摆脚、外摆脚帮助松胯。

反复多练,注意尾闾无形垂线要指向两脚根连线,一脚全虚时尾闾无形垂线指向实脚的脚根。

五、是适当向后折腰荡胯,辅助达到松腰活胯目的。

但是在盘拳、推手、打手时切记不可向后折腰,不然失势必败。

六、是不要强行用物理拉伸的方式松腰活胯,而是借助贯注意念上行玉枕(甚至到百会去)的方法来进行。

不然,后果自负。

七、是在练习可以配合双手运动,但只是为了体会双手之动由转腰带动的圆活之趣。

八、是练习腰间太极球运化中虚提实沉的状态,配合练习蹲墙功。

太极拳的松胯一、缩胯缩胯是由前脚至后脚的髋骨和肌肉韧带向后向内收缩,与腰腿合胯为一,而不是屈胯凸臀。

缩胯在从以守为攻(前半部分为防守,后半部分为进攻)的动作中运用较多。

一般情况下前半部分做缩胯动作,既能形成身整退化,又能使下盘稳于泰山,并为后半部分进攻发劲提供足够的动力距。

缩胯用于揽雀尾的按势后推、如封似闭、倒撵猴、海底针,或是其它弓步转为半马步的动作。

二、坐胯坐胯是指在落胯的基础上,臀再加点下坠的意思。

下坠的时候注意胯仍持着落,胯不能挺出去。

坐胯时立身中正,臀部肌肉、胯骨自然下垂。

膝盖要朝着脚尖的方向微微顶一点儿,实脚尖有回扣之意。

【功夫要窍】敛臀端坐胯自松,劲蹬跟中裆自圆!怎么才是圆裆?圆裆不是一天就可以做好的,需要做到,顶,提,裹,撑。

修正的时候,不要把其他太极拳要领都丢了,不可用气力,放松才可练成。

洪均生老师说,尾骨长强穴微向外翻,就做到圆档了。

感觉像是坐在凳子上一样。

另外,注意,微向外翻,并不是撅屁股,一定注意!。

靠墙头。

两腿分开大概与肩同宽,大腿与地面平行,膝盖不要超过脚尖。

背部贴墙壁,特别是肚脐对应的腰部的命门要突出贴在墙上。

练习到你可以不用靠在墙壁上那样立着,就基本不会尖裆了圆裆有两种说法'①太极拳术语。

指练习太极拳时,裆部(即会阴部)要开圆,不可夹成人字形似的尖裆。

练习时'两胯撑开,两膝有微向里扣的意思,裆自然能圆。

即使两膝微向外分开,而两大股外往里合,胯根撑开,同样能够起到圆裆的作用'(顾留馨《太极拳术》)。

②桩功用语。

又称'全裆'。

练马步桩功时,裆胯圆撑,气劲下注而肛阴上提。

此练法益于固势和承受外力。

开裆是把胯关节松开,松开在早期是极力由内向外挣横的,后期是松开的。

做法只有一条,在拳架正确的基础上反复牵拉,外形上主要看膝与大腿前面这一平面及胯关节的立体空间关系。

开裆之后会在行拳过程中每次放松的时候,都能感觉到上身的力量下落到腰腿处会产生一种弹力。

弹簧样的力,能吃进外力,能反还外力。

展开剩余86%何为裆?陈鑫云:肾囊两旁谓之裆。

(肾囊者,外阴也。

理解成大腿根应该相差不多吧?然差之毫厘,谬之千里。

还望各位指正。

)又云:两大腿根要开,裆开不在大小,即一丝之微亦算得开。

盖心意一开,裆即开矣。

不会开裆者,腿虽岔三尺宽,不开仍然不开。

可见开裆之难矣,若无明师指点,要过此关怕是有些人终生无望。

那么如何开裆呢?开裆又是为了解决什么问题呢?纵观陈鑫《陈氏太极拳图说》全书,仅此一处说到裆。

而如何开裆,想是方家之秘,只字未提。

或是小弟眼拙未能找到吧。

既然此路不通,又无明师可询,小弟只好到别家求之了,终于在形意名家宋世荣先生传下的内功四经中找到了较为详尽的阐述。

太极拳松腰沉胯的说法

胯起晇落,胯承腰转,充分说明了腰胯之间的运动关系:腰基本是轴向运动,也就是横向转动,幅度比较大。

胯则是上下运动,是纵向的起伏,幅度不大。

腰是坐在胯上转向的,胯是承接腰上力量的缓衝与调节,同时是带动大腿,膝和脚踝大幅运动的载体。

胯的坚强,灵动,承载能力决定了我们武术身体的优良与否。

无论位置还是功能,空间还是实体,胯是我们的中坚。

腰是以脊体和神经束组成,胯则是骨架,肌肉群为主构成,所以腰要松,胯要沉。

以虚实角度讲,腰呈虚,胯则实。

胯的提沉带来腿的虚实,收放,进前退后,顾盼左右,中正。

八法五行首尾相顾尽在松腰沉胯中,阴阳虚实,绵绵不断,不离腰松胯沉。

胯的开合不完全在于靱带的松紧,在于腰的松与胯的裕度有关。

在于长期习练中的意识,很多人练习中不注意收胯,锁胯。

形成弓步时膝出脚尖。

并且跪膝,塌腰,叠臀。

虚步时迈步不注意含胯,凸胯出步,撅屁股收步。

其中前后左右撤步,横跨步,斜撤步,后撤步,半步,整步都区分不好,形成步伐混乱,失中又失势,病拳多矣。

长期练不到胯位,顺步拗步多不达位。

违背了传统武术的基本要领,还妄称创新,实在令人遗憾。

病拳,坏习惯,须在腰腿求之,腰胯找之。

谨此献给同道拳友,知之,警之,慎之。

太极拳八大劲法有哪些太极拳具有很强的实战功能,在实战中要灵活运用一下八大劲法,这样才能化解掉对方的劲,顺势将对方拿下。

下面是店铺为大家整理的太极拳八大劲法。

欢迎阅读!太极拳八大劲法一:掤拳论曰:“掤劲义何解。

如水负行舟。

先实丹田气。

次要顶头悬。

全体弹簧力。

开合一定间。

任有千斤重。

飘浮亦不难”。

掤,屈臂呈弧形举于体前,掌心朝内,力达前臂外侧。

向外走勁叫掤。

掤的位置以人的关节或拗处为佳,这些部位一旦掤住,对方不易化脱。

掤劲要以意贯注下丹田(会阴穴),引气使手臂向前上方沿立圆离心旋转。

掤劲是48式太极拳八劲之本源,是48式太极拳最基本的劲,一般把向上、向前、向外的劲统称为掤劲。

掤为进攻之法,是向外的弹性劲,在做掤手发劲的时候,意想命门穴,去找前腿胯旁的环跳穴,实际就是一项腰胯之劲。

意想掤手臂与腰胯相连,并意念远放,虽然向前撺(向前蹭步)但后足意念插在地下,此时的掤劲就非常充实。

使用时要求圆转灵活,忌“滞板迟重”。

拳谚云:“手从腰出,劲大如牛,腰在手后跟,劲大如雷霆”。

在练掤手发的腰胯劲时,意想“腰中摧手走,踢打摔拿九拾九”。

掤劲、是各劲之源,有了掤劲其它劲很快生成。

48式太极拳的八种劲力中,都含有掤劲,这种掤手暗劲和弹劲都从腰间滋生。

只有骨坚,才能骨髓满,骨髓满则内气腾然。

学习48式太极拳要掌握气沉丹田,丹田在人体肚脐下方,当练到气沉丹田时,腹部会有中暖意,此时可以爆发无穷的力量。

太极拳八大劲法二:捋拳论曰:“捋劲义何解。

引导使之前。

顺其来时力。

轻灵不丢顶。

力尽自然空。

丢击任自然。

重心自维持。

莫被他人乘”。

捋,臂呈弧形,单手或双手向左(或右)侧后牵引叫捋。

臂需外旋或内旋,动作走弧形。

捋的关键动力在于腰腿与意气而非手臂。

以捋发劲时,须全身精神贯注,眼神更须注视对方,捋劲要以意贯注祖窍穴,引气使手臂由前伸回收;并向左或右沿平圆旋转。

捋劲可以补其它发劲的不足。

捋法即用单手或双手黏住对方腕与肘,引进落空并顺势发劲之法。

陈氏太极拳十大要领是演练陈氏太极拳最基本的知识,动作要领是学好陈氏太极拳的入门和根本,必须弄通弄懂,在演练时严格遵守。

一、虚灵顶劲虚灵顶劲是指演练太极拳时,始终保持头容端正,百会穴轻轻向上领起,有绳提之意。

此为演练太极拳最基本的要领之一。

要想做到虚灵顶劲,须先弄准百会穴的位置。

百会穴位于人体头部顶端中央的发旋处,也即后发际正中向上七寸处,又称三阳、三阳五会、五会、巅上、天满、维会、泥丸宫、岭上、岭上满天等,为人体之制高点。

《拳论》说:“百会穴领其全身”。

虚灵顶劲就是要清气上升,虚达于百会穴。

清气如何上长?《拳论》说:“非平心静气不可,浊气必下降至足。

一势既完,上体清气皆使归于丹田,盖心气一下,则全体之气无不俱下”。

顶劲领起来,气归丹田,起于会阴,上行循腹里天突、廉泉、上督脉,亦由会阴起,过长强,顺脊逆行而上至百会。

何谓“顶劲”?《拳论》说:“顶劲者,是中气上冲于头顶者也”。

如果中气不向上领,正气即塌,四肢瘫软,无所依附,犹如一堆烂泥,打拳何从谈起?但顶劲决非硬顶,硬顶是僵劲,非为真正的顶劲。

“顶劲上领,意思如上顶破天,不可用气太过”。

太过则正气猛涌上头,头重脚轻,足下不稳,扭转不灵,气脉不通,横气填胸,有损身体健康。

顶劲又不可不及,不及则提不起精神。

所以《拳论》说:“中气上提,若有意,若无意,不轻不重,似有似无,不过不及,折其中而已。

”“打拳全是顶劲,顶劲领好,全身精神为之一振。

”虚灵顶劲,既是打拳必须严格遵循的基本要领,同时又是一种拳术境界。

练拳之初,很难真正领会其意,准确把握要领,只要由招熟渐悟到懂劲阶段,内气开始动荡,清气产生、丰盈,膀胱发热,丹田中正气浩瀚,才可真正体验灵机一动,清气上浮,周身空灵的奇妙境界。

但尽管如此,演练者从一开始,就须严格遵守虚灵顶劲的要领。

非如此,难于练好太极拳,不会产生清气,也不会有以后的清气上升、浊气下降、随心所欲的通达和自如。

二、含胸塌腰含胸塌腰是在开胯屈膝的同时胸脯向内微微含住,心气下降,两胁微束,腰劲自然下塌,周身血脉流畅无阻;要塌腰,必定含胸。

太极拳是用盆骨来打人的!十二种松胯状态的练法与用法!近代太极拳重要人物杨露禅,教了吴全佑功夫,是为吴氏太极拳之始,后来杨露禅告老回乡,吴全佑尾随不舍,杨便下轿对他说:“我当天发誓,全部功夫都已教你,没有一招留下,总之你记住?圈内打人,圈外推人?便是。

”所谓圈内即盆骨发力范围,所谓圈外即盆骨发力范围以外。

太极拳不是只以柔劲化解人家来势的,它可以发劲打人。

而力量的终极来源就是盆骨,换句话说就是腰胯(原文该提法不够准确,骨盆系胯中一部分,并不完全等于胯一笔者注)。

人体最大块的骨头是盆骨,而太极拳正是用盆骨来打人,这是厉害之一;盆骨的发力,外表上不易看清楚,所以对方被打得折肢断臂,仍不知何事,这是厉害之二(基于如此原因,有些拳师流传“教拳不传胯,传胯师傅差”之说,把胯的练法与用法视为珍贵的守功东西,传授腰胯要领时,不愿多作分解,顾虑徒弟把胯练好了会在功夫上超越自己——笔者注)。

林泉宝先生在《武当太极拳行功心悟》(可在上期太极养生堂阅读这篇文章内容)一文中讲到一个有趣的故事。

以前有一伙强盗在江河中抢劫客船财物,并把船上所有的人捆绑手脚后抛向江中,许多人虽会游泳但均因手脚被困而溺死,唯有一人用海豚式游泳自救而生。

通常我们习惯于蛙泳、自由泳、仰泳、蝶泳,这些姿势都是以手脚的动作来游划,而豚泳是以身体的扭动来前进的,可不依靠肢体的动作。

虽然游泳和太极拳并无直接的联系,但这个故事对我们练习太极拳强调“以身领手”,以身法统帅太极拳走架揉手,是有一番启迪的。

太极拳的所有动作,初级时是以手领身,也就是以手指挥整个太极拳运动。

然后是以身领手,就是身法主宰全身的运动,每一招一式,一切运动之主宰皆由胯节指挥。

太极拳名家郑悟清先生曾经有一个比喻,以说明胯在太极拳中的重要地位。

他深入浅出地说:木偶戏是中国的传统艺术,当木偶在舞台上表演各种动作时,都是用台下演员的手来指挥,演员的手拉得越好,木偶表演得越精彩。

太极拳的胯动作也是同样道理,一切动作的变化莫测全依赖胯的动作。

太极拳行拳走架16字诀!行拳16字诀:开合垂缩,裹翻起落,顶塌滚拔,圜研相合。

行拳16字诀释意:开合垂缩。

开合者,拳中规模,阴阳互根,相互循环之理。

大意有三,一曰肩胯要开,手足要合。

二曰吸为开,呼为合。

三曰起为开,落为合。

一曰形,二曰气,三曰意。

曰形:形者,拳中规模也。

开者,开肩、开胯。

缩者,缩肩、缩胯。

开缩二者同时而生。

开者,外肩、外胯,即臂根、腿根处。

缩者,内肩、内胯,即躯干与四肢相接之处。

所以外肩、外胯永远要开,内肩、内胯永远要缩。

无时不然,不离须臾。

无论四肢如何伸缩,外肩、外胯无时不开,内肩、内胯无时不缩,此为肩胯要开。

亦为松肩松胯、沉肩塌胯之意义也。

合者,手足要合、肘膝要合、肩胯要合。

合者为何?进退顾盼定时周身、四肢、手足相互呼应于一。

手足相合有三个意思,第一,两手要合。

第二,两足要合。

第三手足要合。

三尖相照仅为手足相合之特例,非其全部。

何谓两手相合?行拳时,两手如作用于同一物,或如球、或如杆、或如轮,或如带,或转、或揉,或捋、或推、或搬、或捧、或接、或放、或拧、或撕,两手之意皆要合在该物之重心处,贯穿始终。

何谓两足要合?行拳时,重心要落在两足跟间之连线处。

移动时两足如翘侥板之势,此起彼落,循环相生。

何谓手足要合?手足归根也。

何谓根?根分虚实,实足为实根,虚足为虚根。

同一足,能移动时为虚根,重心坐满时为实根。

手足如何归根?起自实根,落向虚根。

手起时,手不出肩圈,起自实根并与虚根呼应。

手落时,始终落向虚根,手到时,虚足已然转为实足,手再转起意。

起而再去,如是循环。

两手来去之迹,始终不出两肩圈外,其落向亦不得偏离虚足足跟。

否则,身法呈败势。

肩圈者,两肩外开、肩根内缩所成之势,即体外掌控之势。

以上两手合,两足合,手足归根,三者俱备,谓之手足相合。

肘膝相合者,垂肘、顶膝两两呼应,如线相牵。

又肘膝同攻。

肩胯相合者,肩胯四根之窍皆要开展。

又无论身体如何进退、束展、转动,肩胯四根总要在同一平面上。

需于拳式中反复体悟,方可得手足相合之全部意义。

太极松胯的三个简单方法

1. 按摩腰部:先双手握拳,用拳头揉搓腰部,从下往上搓,再从上往下搓,每次搓30秒左右,可以缓解腰部的紧张状态,提高松胯的效果。

2. 做弓箭步:双脚分开与肩同宽,右膝盖屈曲,左腿伸直向后轻轻弯曲,右脚跟着地面,左手向前伸直,右手向后伸直,保持此姿势10秒钟左右,然后换另一侧重复动作。

3. 瑜伽姿势:双腿盘坐,背部挺直,将双手放在膝盖上,闭上眼睛深呼吸数次,同时用意识感受到颈部、肩部、背部、臀部等部位的放松状态,这样可以提高松胯的效果。

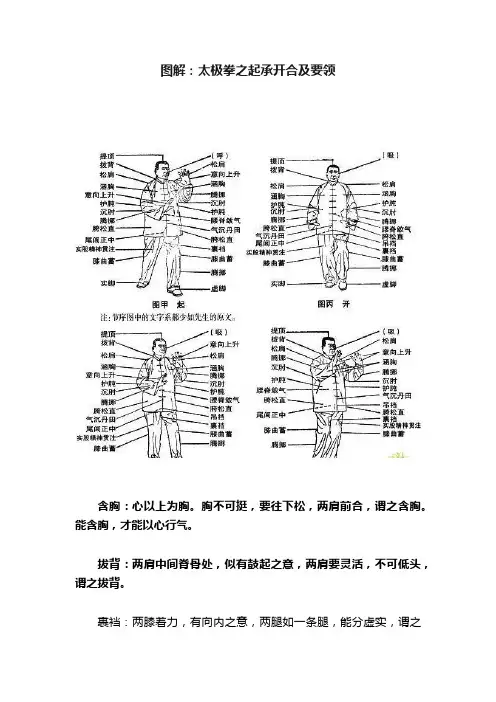

图解:太极拳之起承开合及要领含胸:心以上为胸。

胸不可挺,要往下松,两肩前合,谓之含胸。

能含胸,才能以心行气。

拔背:两肩中间脊骨处,似有鼓起之意,两肩要灵活,不可低头,谓之拔背。

裹裆:两膝着力,有向内之意,两腿如一条腿,能分虚实,谓之裹档。

护肫:两胁微敛,快,谓之护肫。

提顶:头颈正直,身,谓之提顶。

吊档:两股用力,谓之吊档。

取下收前合之势,内中感觉松不低不昂,神贯于顶,提挈全臀部前送,小腹有上翻之势,松肩:以意将两肩松开,气向下沉,意中加一“静”字,谓之松肩。

沉肘:肘尖常有下垂之意,谓之沉肘。

腾挪:有动之意而未动,即预动之势,谓之滕挪。

尾闾正中:两股有力,臀部前收,脊骨根向前托起丹田(小腹),谓之尾闾正中。

气沉丹田:能做到尾闾正中、吊裆,就能以意送气,达于腹部、含胸、护肫、松肩、不使上浮,谓之气沉丹田。

虚实分清:虚非完全无力,着地实点要有腾挪之势。

腾挪者,即虚脚与胸有相吸相系之意,否则便成偏沉。

实非全然站煞,精神贯于实股,支柱全身,要有上提之意。

如虚实不分,便成双重。

腰脊敛气:以意将气下沉贴于背,由两肩收于脊骨,敛于腰脊,注于腰间,使腰能成为主宰,谓之腰脊敛气。

胯松直:两胯不可倾斜,用力,以意将两胯松开竖直,力,谓之胯要松直。

不可左右凸出,也不可能使气向下沉而两腿得屈膝;两腿要分清虚实,不至站煞,做到开中寓合,合中寓开,两腿就不可有蹬直之形,腿总要有弯屈之形,谓之屈膝。

两手意向上升:是指两手竖掌,掌根有下沉之势,而手指有拔长之意,才能行气于指,谓之意向上升。

郝少如太极之起承开合清末民初之际,在河北永年县城内教太极拳的,是武派太极拳创始人武禹襄的再传弟子郝为真,在南关教太极拳的是杨派太极拳创始人杨禄禅的长孙杨兆林,二人所教拳势不同,要求也不尽相同。

当地人们为了区别二人所教之拳,称郝为真所教是“郝架”,杨兆林所教是“杨架”。

郝为真自称所教是“李架”(因为他是李亦畲的弟子)或“武李架”。

人们又因为郝为真所教拳势要求做到起承开合,就称谓“开合架”,后来郝门弟子在外地教拳,也自称“开合架”,以别杨派所教拳势。

陈式心意混元太极拳实战须知篇一:陈氏心意混元太极拳动作要求陈氏心意混元太极拳动作要领1.预备式松肩.松肘.松胯.松腕,周身自然.内外六合.顶劲要虚翎顶起,腰部放松下塌,命门自然松开,虚心实腹,意沉丹田,3-5分钟待四肢百骸感到荡然无存,气机移动时再进行起式动作,做起式动作时要注意意气的运行,心意后引时,内气由下丹田述引至后丹田,手随意动,同时后引,心意上棚时内气由命门出发,循体后督脉上行至两肩两肘两腕,然后两腕翎气虚虚上棚,形成棚劲,心意前趋劲惯指稍伸挤成挤劲,心意回引劲力从稍端返回两肘成捋劲;心意下沉内气降至丹田,两手翎气下按而形成按劲.最后心气一松气归丹田.2.金刚捣碓做金刚捣碓时要注意要右膝是右手上提自然带上来的,右胯.膝.脚三节要放松松开,若断若连毫无拙力,为松气振脚做好准备,振脚时切不可弩气用力使劲跺踏,不可为最求形式上的整劲和声音,使骨节肌肉紧张而导致伤骨伤筋,伤肾.伤脑.伤气.伤身,振脚是松气,松劲所至,是身静气俱松的表现,意到气到,气到劲自然到,集柔而成刚,定式时复归太极原象,心内一片太和,3.懒扎衣做懒扎衣动作时要注意胸部的开合折叠,腰.背.臂的引引后撑以及两腕的旋转之意,还要做好预开先合,合之再合的开合续合式,两臂伸展斜开时 ,肩.肘.腕要依次伸展节节相开,最后右臂向右展开时要以腰带手,肩.肘.手依次伸展,同时要注意臂弯似满月,4.六封四闭两手环环形旋绕时要靠胸部的折叠开合和腰胯的旋拧园转,这样才能使周身更圆活.气机更流畅,向右下前方斜按时以右手为主,左手为辅.同时有肩靠.手靠.胯靠.膝靠之意.手到.脚到.身体到,一到全到一气呵成.5.单鞭,做单鞭式时胸部常常兼有棚捋之意,胸腹同时圆转开合折叠,右勾手伸展时形如抽丝,一挥而就,并与左手对拉相开.左手围绕肚脐旋转时是在丹田内转带动下完成的,要内外合一,周身一家,左手开展时,肩.肘.手依次相开,最后意惯指稍,整体个动作意气神形要浑然一体.6.白鹤晾翅白鹤晾翅上合下开时,左手护胸护脸,右手护腹护裆,上下护住中线,左右两肘护两肋,这是对己言,左手暗藏催心掌,配合右脚上步插逼前肩靠,肩靠.肘击.撩阴掌;前弓.后蹬.并身到,这是对彼言.7.斜形坳步做斜形坳步时要注意,两手交替斜线运行皆不过中线,左右轮换而又护着中线,左手运左半身,右手运右半身,而不失中定,以腰带手,以手翎腰,腰腹臀胯折叠旋绕,胸腹同时开合折叠.8.提收提收中的两手上提为提手上式的接引劲,接住对方来势引彼入圈,贵在精神贯注神形相合而不留痕迹,收捋时周身沉稳的蓄住劲,而达到引进落空的目的,虽未发而意在先,两手按挤,提膝上顶需同时完成,左膝棚顶暗藏套封礼和腿,腰微按转,劲有挤发.9.前趟坳步前趟坳步时有一个以闪身法引转来势的动作,亦退亦转,亦引亦缠而引进落空,右腿屈膝上提时塌腰敛臀合裆,周身引果相合,上下一起到,落步进逼膝身进,上筋下举需棚顶,上筋这两手,左手为才手和手擒拿手,右手为扑面催心掌,下举在心顶,胸腹中堂行,审时度势里合腿,心意似游龙盘旋,身形似弹簧缠绕而连绵不断._.掩手肱拳掩手肱拳时右脚振落时不可用拙力,全在松气振落,在最后出拳之前左手十指的方向和右拳蓄势的方向以及眼神心意所注之处要三点成一线,才能有的放矢.左手前眼为接劲,右手曲曲为蓄劲,随曲就身阴阳互变,拳到肘到意到气到劲到,出拳时要集柔成刚,切不可弩气用力.也不可以力带气,稍翎中随根接脆,拧腰转胯启仪足._.披身锤披身锤为大转身法,右手先松落,为承接来式,引进落空,右转旋绕一大圈时,应圆活无凸凹,并有肩靠,肘靠.臂靠之意,暗藏采手和切掌,辅以右脚理和腿法,腿手并用而令对方扑跌,此手法之巧,全仗身法的上下配合,转关在腰,周身上下左右需一起松沉裹合蓄住劲,两手节节抓臂握拳,而有抓筋拿脉之意._.背折靠背折靠时腰背拧旋而开,胸腹拧转而合,及前合后开,腰要开胯亦开,裆要园则腰背自然开园,左肩和右肩相合,左肘和右肘相合,左拳和右拳相合._.青龙出水青龙出水一式有多次腰的左右转换,每次转腰都要混元自如,回环旋绕,连绵不断,即无凹凸也不间断才能形似青龙出水般盘旋绕转,在用法上皆为连环法,上有连环左右锤,下有指锤连环出,上打头部下打阴,上颈下术不离中._.双推手双推手式中左右手先各缠绕一圈,右手缠绕一大圈,左手配合丹田缠绕一小圈,腰腹臀胯同时旋绕,以外动翎内动,以内动带外动,周身合一家,胸腹同时开合折叠而鼓荡内气,合手前挤时,两臂抱肩合肘要与要与腰臂园撑配合,上下相随周身相合,才能形成左蹬右弓合手挤,周身一家身贤拥之势._.三换掌三换掌是在身法中定的情况下进行前后左右的虚实转换,重心在右腿,虚实变化在两腰肾,左手为阳,右手为阴,左肾为阳,右肾为阴,在内则内换,在外则外换.阴阳开合而又互为其根,运化全在胸腹间,胸腹开合折叠而阴阳两气得以运转, _.倒卷肱倒卷肱右拳沿后上前下的立园轨迹绕转时,右手用意节节抓臂而成拳,暗含抓筋拿脉之意,左手立掌立于腹前,与腹前的右拳上下照应,上筋下挙,右拳随时弹击对手裆腹部,后撤时,后撤之脚如履薄冰,定式时,前手臂弯如弓,身虽后倚而意在前,自然中定平准,卷肱时以意旋腕转膀,逆缠开展,顺缠卷收,总要松活.园顺.园展.连贯._.退步压肘退步压肘做单双臂磨盘缠丝圈时,臂以肘为轴,身体以腰为轴,两腿以膝为轴,上.中.下同时磨盘旋绕,并与胸腹开合折叠相配合,三轴同旋而形成周身一家的磨盘缠丝圈.做右压肘式时,要注意两臂抱肩合肘,两腿开胯园裆,腰背裹园,周身开合.右脚弧形后撤时,脚掌贴地,如履薄冰,要细心体会脚下的感觉,身体右转后倚下坐,要沉稳殷重,安如磐石._.中盘中盘做上合下开式时,右脚振落要松气.送腿.振脚,不可怒气用力跺踏,左脚开步应顺随自然,好像是被右脚振弹出去似的,左腿同样要放松无拙力,形成左转侧斜双意双开缠丝圈后,两手上下斜开和右脚收拉均要随身腰而动,身到手到,手到脚到,右脚似乎是被左手领带而左移的,右脚要松胯.松膝.松脚,胯膝脚三节若断若连._.闪通背闪通背做两交错上下运行的交错咧劲时,两手左切,左脚右扫,要腿手并用相反相成,手到脚到刻不容缓,做倒转身法时,转身要圆活无致,浑然一体,两手回旋与扣步.转身.密切配合,也要注意手到脚到身到,最后闪身侧步通背式,两手的翻转.转身与撤步要密切配合一气呵成.定式时要沉着稳健,上下相合,前后相照._.击地捶击地捶的进身跟步左架右冲拳,要求身.拳.脚一起到,劲整.式稳,左臂上架形如薄云见日,右臂前冲形恰开弓放箭,两拳抡臂左右挂绕皆护着体前中线而交替运行,并与左右进步配合好,形成上引下进的击地捶定式._.平心锤平心锤的前合后开的双卷肱蓄合式,要做到两肩边卷和.边缠踏,两肘相合两拳相合,此动于后边的前开后合.双翻卷的弹抖式皆要随胸腹开合折叠而卷蓄翻转,不要单纯追求两臂的弹抖劲,发平心锤时,两腿开胯裆园活,两膝拧转式相合,两脚踩蹬向下钻,全凭腰胯松.活.转,左臂螺旋挂肘为极缠极野,右臂螺旋冲拳为极缠极尽._.煞腰压肘煞腰压肘定式时要松腰棚园,以背身法裹园腾背微翻,两脚有向下拧钻之意,使下盘稳固落地生根,顶劲翎好,裆劲下好,上虚下实,中正不偏.23.当头炮做当头炮右翻身式时,;两拳抡臂翻转与身体翻转及右脚的提落需整体协调同时完成,两拳前冲时左膝前弓不过脚尖,右拳伸而不直,拳到脚到身体到.左弓右等身先拥,双拳齐发如放箭,目视前方照顾四旁.24.收式降气收功一般做三次,一趟拳练完在身体四周会产生一定的气场,应收回到丹田来,以达到养气养身的目的,习练者若能平心静气专心致志的进行收功的练习,就能收到事半功倍的效果.神返身中气自回,周身混元无极归归,练而不收枉费劲,动而复静见天真.——完——篇二:修炼>的感悟修炼>的感悟一作者:道云龙转贴自:本站原创点击数:559一.>(以下简称〝混元太极拳〞)混元太极拳是冯志强老师以自身几十年间练拳行功的切身体会,集近代陈式太极拳名家陈发科老先生和心意六合拳传人胡耀贞老先生毕生武学之精粹,根据天地阴阳,混元运转的易理,结合中医养生之道创编的一种混元运动的太极拳.为何要取名陈式心意混元太极拳呢?对于这一问题,外界很多人都不能理解老师的深层含义,说其是陈式,千真万确,此为陈式第十七代杰出代表陈发科老先生亲授,独有冯老师对此道感悟最深,从中掌握了太极拳的内涵精髓和真传练法.在陈式后紧随心意二字,是冯老师看到如今武术界很多人习练陈式太极拳包括其他太极拳时着重外形拳架.努气用力.牵强发劲.急于求成,忽视了太极拳的内功拳性质,应以修炼内功为本,内外俱练,因而强调要用心来练,首先要用心来理解参悟太极之道.老师常说:〝练拳先明理,理通拳法精.〞太极拳是意气运动,而不是体力劳动.提出〝心意〞二字则强调了〝心意〞在练太极拳中的重要性.〝心意〞之后紧接混元二字.何为混元呢?大从天地讲,宇宙间日.月.星辰都有各自的圆形运行轨迹,又互为整体却不相撞.小从家庭.工作讲,家庭中夫妻.子女.兄弟子妹间都有自己的生活运动习惯,单位里各人都有自己的本职工作.各尽其责.和睦相处,如运转的好,工作顺利.家庭幸福.日复一日,年复一年,这也是混元.从练太极拳讲,每练一招一式,心与意,意与气,肩肘腕,腰跨膝,以及周身各个大小关节都在同一混元圈内运转,各自都有自己的运动轨迹.心往一处想,意往一处去,气聚一点,外形内气,阴阳开合,同画一幅美丽的太极图,这就是混元.据冯老师说:〝当年陈发科老师常说陈式太极拳练到一定阶段,要向混元发展〞.也就是说混元是陈式太极拳的高级阶段.总之,冯老师提出心意混元一词,是着重强调在练习陈式太极拳时要用心用意,行功走架要圆活自然.要切实理解何为太极,何为太极拳,用太极之理来指导练习太极拳.是希望后辈们练习太极拳,一定要明太极之理,合太极之道,道法自然,自然而然.二.混元太极拳的实质混元太极拳是内功拳,以修炼内功为本.练内功首先是练内气,气是劲之体,劲为气之用.太极拳的内功威力是靠太极拳的内劲来体现的,太极拳的内劲是拳术的统帅和核心,而太极拳的内劲是以精气神为物质基础的.基于此,冯老师提出了:内外俱练,以内为主;动静相兼,以静为主;练养结合,以养为主(养精.养气.养神)修炼混元太极拳的三项原则,作为进入太极之门的指路明灯.三.混元太极拳的特点首先混元太极拳恢复了太极拳的原本练法.这是混元太极的精妙所在.混元太极拳继承发扬了我国传统文化的精髓.集养身.强身.技击为一体,建立了一整套精辟科学,合乎自然规律的练功体系.其次从套路.功法的运动特点看有以下几点:1.以意行气心为主.外形动作.神态.气势的变化是内部心神意气的外在表现.2.内外合一上下随.太极拳是大脑支配下的意气运动,讲究意气神形的高度统一,要求四肢百骸协调一致.服从大脑的指挥.做到〝上下相随,内外合一,周身一家,混元一体〞.3.一松一紧济刚柔.其是通过气的弛张,势的回环,折叠往返,蓄发相变,神气鼓荡来体现的.要求刚柔兼至,混于无迹,这里的刚与柔是相对而言的.4.浑身俱是缠丝圈.缠丝功的内涵是心神意气缠绕抽丝,其外部表现是形体的螺旋缠丝运动.陈式太极拳的刚柔内劲是通过缠丝劲体现出来的.5.胸腹折叠运开合.此乃混元太极拳的显著特点之一.老师强调:胸腹开合折叠运化乃乾坤循环之道.五脏藏于胸腹,一身虚实在胸腹,一身缠丝由胸腹而运.若胸腹不思开合折叠,丹田不能吸引推拉,腰背不做左右旋绕,则内气难以鼓荡发动,中气难以出入循环,气不能缠绕于肌肤之间,贯通于骨髓之中,则无缠丝劲可言.四.怎样修炼〝混元太极拳〞这一问题冯老师在>一书的入门须知.入门指引.入门说要等几章节中,从理论,到方法,注意事项等都作了详尽的论述.望广大爱好者,特别是习练混元太极拳的同仁仔细研读.在此就我练拳练功的体会及一些学员练习混元太极拳的情况作一些简单阐述.混元太极拳是内功拳,以修炼内功为本,老师在入门指导中首先提到:〝练拳须从无极始,阴阳开合认真求〞.这是前辈太极拳家对太极阴阳哲理及太极拳的高度总结和深刻概括,对怎样练好太极拳具有普遍的指导意义.具体说来就是练太极拳首先要求无极,在练功中就是先站无极桩,要求全身心地放松,自然呼吸.清心.静气.安神.养性,过得一段时日,即可练习混元气功,放松功,缠丝功等.集中思想满慢慢体会阴阳开合,一呼一吸及体内气息的流动,意守丹田,慢慢忘却口鼻呼吸,注重丹田呼吸,毛窍都参与呼吸,调动人体潜能.练气功时因动作单一,便于体会意气的运行,便于放松入门练太极,也就是人们所说的得气快,也便于体会内气与外形的合一,便于体会周身动作的柔顺与节节贯穿,所以说练功也是练拳.这一过程是体会混元太极拳呼吸方式的过程,是放松的过程,是入静的过程,是扎基础的过程.基础扎的牢,以后练拳进步就快.学习太极拳套路,在明白太极之理的基础上,因人而宜,先学会和熟悉套路,这时需要在外形上多下功夫,每个动作手在哪里.方向.角度.步型步法怎样变换,做每个动作的目的都要清晰地表现出来.身型要正直,动作准确到位,循序渐进,做每个动作要用意不用力,不要用强力去做,不要刻意追求,要从松沉入手求柔顺.向下为松,向上也为松,合是松合,开是松开,松伸是肢体放长,伸筋拔骨,骨节开张.老师常说太极拳是长拳,所以要大开大合.待全身松开后再求柔顺.圆活,这就需要高度的协调性,在练拳时要注意做到上下相随,内外合一,周身一家,混元一体.要想做到松.柔.圆.活,混元一体,关键要把腰跨练活,腰为一身之主宰,虚实转换全在腰.腰要活,先要松,腰能松.能塌.能虚则能活,活而能转,转而则灵.许多人在练拳时,前进后退,转身时虚实转换不彻底,不知道何种程度到位,该松的不能彻底的松,而该实的又不实,自己不知道毛病在哪里,其实关键就是腰没有放松到位.混元太极拳从起式到收式的开合呼吸,整个过程就是意.气.神.形合一地描绘阴阳太极图,运行太极阴阳之理的过程.通过升降循环.虚实开合,使阴阳二气盈虚消长,以太极之形来运太极之气,以太极之气来走太极之形.每招每式的转换如行云流水,内气的一呼一吸,外形的一开一合,相互转换从不间断.所以说练拳的过程也是练功的过程.学习混元太极拳,不可急于求成.要将混元太极拳的特点全部表现出来,更不是一朝一夕的事,要在平时的练习过程中慢慢地用心去领悟.要顺其自然,其中有一个自然顺势.自然运化.自然得机.自然合道.自然积累.自然升华的过程.因为混元太极拳是内功拳,所以在练习的过程中,在外形柔顺之后,要重视内气的培养,也就是冯老师常说的:〝拿住丹田练内功〞.拳谚云:〝一功二胆三技巧〞,〝力不敌法.法不敌功〞.所谓拳术的〝术〞,指的是用的方法,称术法或拳法,也称招法或着法.法虽有万,而万法归一,一就是功夫,对太极拳来说就是内气,内劲或内功,得其一而万事毕.所以,练太极拳必须〝拳法.功法.养生法〞三法合一,才能将练太极拳升华到练太极功夫的高度.太极拳的内功威力是靠太极拳的刚柔内劲体现的,混元太极拳的刚柔相济是通过一松一紧来实现的,其也是阴阳开合认真求之所要求的,习拳练功,开展时为紧,沉合时为松,运劲时为紧,定式时为松,其实就是丹田的一呼一吸,开合鼓荡,练到一定时日,身体就像一个大气囊,以丹田为中心,开时,气由丹田运四体,合时气由四体归丹田,一开一合,丹田之气,不断壮大,气足.血旺.精满.神聚,则内功自然浑厚虚灵.混元太极拳外形架子的开放圆活,手眼身法步的体现,是以精.气.神为物质基础的,故而不同阶段有不同的练法,即侧重点不同,也即冯老师提出的八步功夫:第一步养气混元生太极,第二步意气混元行太极,第三步活桩混元沉太极,第四步缠丝混元旋太极,第五步整体混元合太极,第六步弹性混元崩太极,第七步虚灵混元返太极,第八步一粒混元养太极.练拳的道理,许多人都认为自己懂,可要练好太极拳则是不容易的事,可见其并不真懂,最多见的是急于求成,意念过重,故而不能放松而适得其反,所以练拳宜慢不宜快,慢则能思上下是否相随,慢则能知内外是否合一,慢则能求神不断,慢则能周身一家.慢可留心转关处,转关之处最奥妙,此处不留心,消息终迷茫.要平心静气,.静心慢练,随着外形动作的和缓转移,引动内气于体内无微不至的细细运行,使意气相合,神形合一,顺其自然之势,听其自然之运,得其自然之机,合其自然之道,渐入物我两忘之境.慢练出真功,冯老师常讲:〝二路也当一路练;慢练为养,快练为伤;光练不懂养白练功不长.〞从而强调慢练,静练的重要性.总之,练习混元太极拳,先要明理,再在老师的指导下,先求松.沉.柔.顺,再求劲力顺达,意.气.神.形,缺一不可.要平心静气,循序渐进,日久功深,进而求达;得内气.长内功.增内劲,祛病延年而养生,强身防身而有技击之功效.慢慢领悟其中之奥秘,从而达到:打拳无形.散手无招.见手分离的崇高境界.修炼>的感悟二作者:道云龙转贴自:本站原创点击数:586一.何谓>(以下简称〝混元太极拳〞)混元太极拳是中国当代著名武术家.陈氏太极拳第十八代宗师.陈式心意混元太极拳的创始人冯志强老师以自身几十年练拳行功的切身体会,集近代陈式太极拳名家陈发科老先生和心意六合拳传人胡耀贞老先生毕生武学之精粹,根据天地阴阳.混元运转的易理,结合中医养生之道,创编的一个优秀拳种.冯老师出生于河北一武术世家,8岁开始习练少林功夫,_岁到北京苦练通臂拳,_岁时拜心意六合拳高人胡耀贞老先生为师,习练心意六合拳.此时冯老师功夫突飞猛进,五弓齐备,身具弹簧力,在北京武术界已是备受瞩目.解放初期,胡耀贞老先生将其爱徒推荐给自己的知交好友,陈氏太极拳的杰出代表,第十七代宗师陈发科老先生.几十年后,真正继承陈发科老先生衣钵,将陈式太极发扬光大并推向世界的,正是这位外姓传人.文革后,冯老师先后三次应大队党支部邀请,赴陈家沟教拳,并尊其恩师陈发科老先生的嘱托,将陈式太极拳传授给陈家第十九代弟子,陈家弟子也多次到北京继续深造学习.这些活动都将永载陈式太极拳发展史册.既然是陈式太极拳,为何又要取名陈式心意混元太极拳呢?对于这一问题外界很多人不理解老师的深层含义,须从以下几个方面加以理解.1. 太极拳的源流及传承.关于太极拳的起源,流传着多种说法.目前主流观点大致可以分为两类:一类认为,太极拳发源于河南省温县陈家沟,由陈氏第九代传人陈王庭所创.一类认为,在此之前早有太极拳,大约在南朝韩拱月.程灵洗开始,经唐朝许宣平.李道子,宋时程必,元时张三丰,明清王宗岳.蒋发.清中叶由河南省温县陈家沟的陈氏第十四代传人陈长兴发展起来.以上两类说法都与河南省温县陈家沟陈氏家族有关,后人为了区别于其他太极拳,将其称为陈式太极拳.它在早期是秘不外传的家族式传承。

太极拳松功十法纲要---黄震寰太极 2008-09-10 19:11:43 阅读127评论1 字号:大中小订阅练拳不练功到老一场空练拳又练功道艺两相丰太极泰斗吴图南老师说:“根据我的体会,太极拳的功可概括为四种:一、松功;二、着功;三、劲功;四、气功”。

吴老师一再告诫我们:“要练好太极拳,首先要练好太极拳松功”。

因此,松功是太极拳的基础。

松功修炼就是说要集中练养“神形”,“放松,入静”,而后练养“沉气,通空,圆融,虚灵”。

通过这样用功,就可心定气和,周体四肢百骸,关节,肌肉,韧带无不柔和,无不松沉,无不轻灵。

“无一处不轻灵,无一处不坚韧,无一处不沉着,无一处不顺遂”。

太极拳要求一松到底,放松入静,毫不含糊地进行“大松,大静,大柔,大软,大虚(空)”。

只要神虚领(灵)不丢,就不会懈、塌和丢。

松要先心松、神松、意松、气松。

而后形松。

形松要达内松(五脏六腑)和外松(筋骨皮)。

全体九大关节要节节松开,如九曲珠,又要节节贯串,通体无间,无微不至而周身一家。

松的意义是松展、松开、松柔、松软、松沉、松圆、松通、松空、松灵,这样练法就不会松懈,松塌和松瘪。

松要排除身上刚气、躁气、浮气、僵气而存积真气、元气、中气。

从而能卸僵、弃木、化柔、转活、轻灵而富弹性。

松功的目的要排除病气、养炼神气、积储内气、增长内功。

本功法的特点要求气沉涌泉,神领到顶,养时神气相合,练时神气相分,一举一动立足消除“力学效应”,而求内气鼓荡。

全套功法可以集中练,分散练,也可选择一式练,每一式可从几分钟到几十分钟,要想功夫长得快,就要下苦功。

身形要求神虚领,脊正,沉肩垂肘,尾闾中正,虚实相分,动静相间,开合相寓,阴阳相生,上下相随,左右相应,八面支撑。

本套功法总结实践了十几年,对防治神经衰弱,失眠,高血压,低血压,五脏失调,关节炎,腰椎,颈椎,肩周炎,腰肌劳损等有效。

论太极拳的松功——祝大彤什么是太极门松功呢?松功是太极拳练家终生追求,一世修炼最高境界的功法。

简洁的说,松功是内外双修,内求心神意念放松,神经安舒,头脑清静;先求心意松,而后肢体松,从脚到顶,脚、踝、膝、胯、腰、肩、肘、腕、手等九大关节松开,且节节贯串,举动轻柔,顶上虚灵,周身全体不着力,形于手指,肢体肌肤干净。

太极拳的体能要求九大关节放松,还要求溜臀、裹裆、收腹、舒展前胸、圆背,而关键是吸收胸窝,收吸小腹两侧的腹股沟。

拳论明示:“关节要松,皮毛要攻,节节贯串,虚灵在中。

”太极拳盘拳练功举动必须轻灵,这是太极拳之特性。

要按照太极拳的拳理拳法、阴阳学说规范动作,循规蹈矩,一丝不苟,否则将一事无成,一生盲练。

笔者有幸见到过京城已故三位太极拳名家:寿星——太极拳大师吴图南;松柔艺术大师杨禹廷;杨式太极拳在京掌门汪永泉大师。

他们的人生道路不同,文化素养各异,但他们的松柔功法艺术相似,令人叹为观止。

素有松柔艺术大师美誉的杨禹廷大师,其松功达到自然空无之境界。

他坐在那里跟别的老人没什么两样,你只要想到他是太极拳大师,精神与老人家结合上,即刻你的精神世界便会起变化,你会发现坐着的不是一位老人,而似衣服架上挂着一件空空的衣服,你想过去摸摸这件“衣服”,突然会脚下出了轴,站立不稳,飘浮起来。

他老人家用老式八仙桌(比当代桌要高一些),将左手放在桌面,手背朝上,让我按。

轻轻摸上手背,感觉胸口一紧,直上直下蹿起一米多高。

当我还没有明白过来时候,老拳师笑笑说:“咱这是玩艺儿。

”在拳场,老拳师作“收势”,左右伸展两臂,一边三四个人拉拽,前边推胸,后边推腰,前后左右有十人之众,都未感觉老拳师有什么动作,顿觉头脑一片空白,脚下飘浮,一一摔跌出去。

早在七十年代,在杨禹廷大师家中,我就急于想求到松柔功夫。

可老拳师明示,要我扎扎实实循规蹈矩练拳。

大师语重心长地说:“咱这太极拳就是两个势子——一阴一阳,一通百通。

”事隔三十年,偶然在一篇文章中见到太极名家杨振基先生说:“推手不能长功夫,功夫是拳上练出来的,不是推手推出来的。

太极拳要领四字诀,帮助你更好练太极古人云:“无规矩不成方圆”,凡事即如此!尤其是打太极拳,必须遵循拳理,守好规距,才能不失偏颇,做到姿势正确,拳味韵正。

传播太极拳更是要能够讲清楚拳理,说明白要领,正确指出动作的路向、角度、结构、注意事项,才能让初学者做到姿势规范,动作标准,为进一步学习杨氏太极拳打下良好的基础,这就是我要写此文的起因。

本文集结了习练太极拳过程中的一些重要要领,一些是老师口传身授的;一些是对太极前辈流传下来的书稿文字的理解;一些是通过自己身知体悟,亲修实证,并受同行近期发表的文章的启迪总结出来的。

脱稿后,历经学习、实践、摸索、探讨,体悟出锻炼每加深一个层次,都会让你恍然一惊,从而颠覆自己以往的日常看法,这也应验了一层功夫一层景的说法。

随着对太极拳理的不断加深和理解,去粗取精,去伪存真,进行了反复、多层次的修改。

抛砖引玉,以飨同道,共同提高!所谓太极,无极而生,动静之机,阴阳之母;松柔沉稳,缓慢柔和,势势均匀,内外兼修。

入门太极,明师指教,口传身授,嫡传真经,拳架路线,劲力技巧,攻防要点,诛玑真诀。

师傅传授,书中品味,交流提高,明理得法;拳无捷径,久练自成,意练心悟,练养结合。

练前热身,抻筋拔骨,拉伸韧带,松活关节;心静体松,意念领先,神不外驰,用心练拳。

虚领顶劲,含胸拔背,松腰沉胯,分清虚实,沉肩坠肘,意在力先,上下相随,内外相合,相连不断,动中求静,十要擎领,贯穿始终;头随身转,眼随手转,手随气转,气随心转。

头容正直,收颌藏喉,唇齿虚合,舌抵上颚,目不怒睁,眉不邹缩,口不绷嘴,愉悦自然。

起吸落呼,收吸推呼,虚吸实呼,蓄吸发呼,鼻吸口呼,神阙收放,形息互引,息细匀长。

气敛入骨,贴背而行,纳于丹田,分运四梢,以意引气,轻灵沉着,在意则灵,在气则滞。

掌如荷叶,虎口微撑,指缝稍离,掌心稍窝;坐腕竖掌,掌心微凹,塌腕舒指,鱼际用力。

拳要松握,四指卷曲,拇指弯压,拳面要平,立拳击出,拳眼向上,拳面向前,拳腕平直。

太极拳如何松胯的方法胯是人体第三对锁一铜锁,太极拳如何做到松胯?确是仁者见仁,智者见智,莫衷一是。

更有秘惜不传之说,曰:传拳不传胯,传胯打师傅。

可见怎样松胯还是有人知道,只是秘惜不传罢了。

下面是店铺为大家整理的关于:太极拳如何松胯。

欢迎阅读!太极拳松胯的方法太极拳是门内家拳,有看得见的形体动作,亦有不易观察的内功运行。

腰胯在太极拳中起着提纲挈领的作用,如何具体运作,用文字词句来描述表达,其准确性的难度是很大的,故有“只可意会,不可言传”之说。

所以说练拳者在聆听了明师的指教讲解后,还得在明师的同意下,用手抚摸一下明师示范动作松胯时骨、肉、皮的变化,这样学法心中有数,比较明白。

要想活胯首先从松柔入手练起,对于成年人学练太极拳,由于胯骨、胯肌肉、胯韧带钙化变硬,所以相对青少年来说,中年、中老年人不易把胯松开,二、三年时间能松开胯,己经算是较快的了。

除了盘拳架、练推手之外,还要在明师指教下练些抖松胯骨肉、平圆立圆转胯的辅助功法(注意的是不要误练成扭胯翘臀的舞蹈基本功),提高支配胯部灵活运动的意识与能力。

但是真正的松胯仍在用意,不用拙力。

举个很简单的例子,你在大便时腰跨是最松的,特别是跨。

松跨机械点说关键是角度问题,当角度很小又感觉舒服时跨就松了,否则就是顶跨。

松腰落胯最朴实的说法就是在放松状态下,就像你坐在一张板凳上的感觉,你可以尝试一下坐在板凳上,注意不是椅子,坐好以后请别人把板凳拿掉,而自己可以很稳地站在那儿,依然像坐在凳子上,不前趴,不后仰,这就是松腰落胯。

太极拳讲究是全身放松,气沉丹田,你直接把自己放松就可以了,没必要自己跟自己较劲,那样才能出来好的力,就像李小龙说的一样,把自己当作水,水没力,但能摧毁一切,能穿石头多站桩,把握自己的重心,这个似乎是要自己多感悟的。

太极拳松胯练习方法一姿势要求,面对墙壁,两脚并拢(开始时可两脚分开,平行站立与肩等宽),脚尖与墙根接触,周身中正,两手自然下垂,然后下蹲,蹲时两肩前扣,含胸,鼻尖触墙,头不可后仰,腰向后突,不可前塌,蹲到大腿呈平行状时,可停留一会再往下蹲,蹲到极限再慢慢上升站起,起时鼻尖也要触墙,故此法又称面壁蹲墙法,反复进行,多多益善。

85式太极拳讲解赵幼斌太极拳功法:劲势相合,左腰看左手左脚,右腰看右手右脚,一边腰管一半,就是说把身体看成是六个点,点的运动,两个腰眼,两个手,两个脚,劲势开合通过腰来控制它的开合,其他部位全部放松,在任何动作中都是这样,两边分虚实,对称开合,这是一个要点。

胯和手腕的关系:胯转手腕要同时转旋,练时间长了自然变成有手变无手了。

眼法:眼为心之苗,它反映了你的意向,你的去向,眼要比手快,手要跟上眼。

头领:上步腰脊命门带腿脚提回,丹田把腿送出。

起势:是由两个动作完成,举臂平肩,落臂平腕,随着两手的起势,要带着肩和肘的拔起,由腕带肘,由肘拔肩,使肩胛向前松拔,整个手臂是舒展的,由肩催肘,肘催腕,腕贯指,这个力是相对的,相互影响,在手指展开沉腕带肘带肩同时,肩反过来要催动手臂腕部往前舒伸,使手臂赋予弹性要有棚劲,要起到伸筋拔骨作用,是通过身体的舒展拔开使整个手臂内劲圆满,手上要有上棚之物,还要有下坠之物,下落的时候,也是上面的物体不落不丢,而手臂下似乎在按着东西,让手臂的力处在一个圆满浑厚的状态,手一动周身都动足膝胯动,足下有力,膝关节,胯关节微微拔开,收尾骨,落胯,顶命门,胸脊往上拔,同时通过虚领顶劲达到背部的上下贯穿.抱球式:抱球时肘与腕是折叠劲,抱球是合,两手是合过来的,腋下是开,有合就有开,有开就有合。

揽雀尾:屈蹲随着腰胯的下沉尾闾脊柱一条线随着下沉,顶头悬起,上步抱球是一个合中寓开的关系,弓步时右脚要踏实不能翻脚掌和外摆过大,将劲力通过圆裆圆开,不能飘移过去,左腿弓步要膝盖找脚尖,胯轻轻下沉,弓腿不能往上仰,右肩胯松开自然摆正。

弓步膝盖找脚尖,上步松胯下沉移重心圆裆两腿夹角大于45度不可以顶胯夹裆如【右棚】。

胯转代手转。

实腿转时,松腰胯,沉脚跟,脚尖微起,脚下变虚实,腿的外侧有向内包裹的感觉,另一(后)腿不要弯曲。

捋:松肩肘,沉腰胯,腰脊上拔,劲短意要长。

挤:沉肩落胯,顶劲领起,下颚微收,尾闾下坠身形拔开,下颚与尾闾劲暗合。

太极拳诀窍:轻松“开肩开胯”,小心后遗症!什么是开肩开胯呢?开肩,就是把肩部与大臂之间的连接处,经过一定方法的锻炼,使其具备既柔韧又有弹性的特征;又能锻炼肩部、大臂的筋骨张力,促成肩、肘,手三节具备自然顺畅的整劲,形成'身备五张弓'中两肩之弓的科学方法。

是典传国术中主要基本功之一。

与开肘、开胯、开肋、开脊同为传统武术之基石。

开胯,是使胯能够借助胯根的大筋(肌腱、韧带)能够快速崩弹,并且能够产生回弹效果。

在武术当中的运用十分广泛,'宁教十手拳,不教一把胯',对功夫的增长起到决定性作用!开肩的价值:打开肩部关节,达到肩部'抻筋拔骨'的目的,更好地便于劲力的传导,最终达到出手快如闪电,连绵不绝。

同时开肩可以很好地改善驼背,颈椎病等问题。

肩与胯是两个相互作用的大关节,离开了它们的相互作用,身体的螺旋劲,拧劲,也就无从谈起。

从肩胯的功能来讲,可以拧转,可以裹肩裹胯,也可以上下折叠。

肩扣了,就能够带动背,胯曲了(尾闾前翻)可以拉起脊椎,两者合起,就形成了一张大弓。

所以,胯肩除了形成拧劲以外,更主要的,也是背弓劲力的来源。

开胯的价值:盘拳之初,以拔胯,开胯为主,胯是人体中节的中节。

胯跟脊柱合称为龙虎之劲,动物之奔跑捕物,而物不能逃,皆在于此!在内家拳中的地位非同小可,是内家拳发劲的核心部位。

所以太极拳也是非常重视胯。

开肩后:手臂能够自动回弹,能打出'筋骨齐鸣'的'嘭嘭'声。

开胯后:胯能够借助胯根大筋抖弹,并且打到点以后形成回弹,能够发出关节腔音,筋骨齐鸣的嘭嘭声。

以上资料摘抄于百科。

墨缘一字未改,用意是让大家先有一个整体的认知。

就单纯的科普可能还是很多人没法理解。

我们再一一细解。

开:是开发的意思,不是单纯的打开,通开的意思。

而是身体系统的开发。

开肩是开发肩背系统功能,开胯是开发腰胯系统功能。

这个开和体操,瑜伽,舞蹈一类的开肩开胯还是有本质上的区别的。

太极拳实战之松肩开胯论

太极拳实战之松肩开胯论

在太极拳实战中,经常会看见有的练习时间很长的人,不能做到松肩开胯,更不能体会肩胯相合。

太极拳是心脑意识拳,因而凡习拳起步就是从意道进行研习的,不然,仅仅做了一些简单的体操运动而已。

太极拳用意,宜清宜淡,以至于无。

拳之真意既不是有意,也不是全然无意,而是介于有意无意之中,是一种潜意识的、自动化的、不期然而然的、自然而然的状态。

这当中是一种极高的哲理,是辩证法。

练习太极拳要节节贯穿,太极拳运动要求以腰带动四肢,然后将身体各个部位,以及筋骨肉全部活动起来。

松肩开胯,是说要松肩关节,松胯关节,使关节周围筋腱、肌肉、软组织、神经系统等放松,让关节运动幅度加大,气血畅通,气机自然,内劲贯通无滞。

如何松?不是每个人都会明白的。

我们经常说,上阴下阳、内阴外阳、前阳后阴。

比如,手臂平展,手心向下,则整个手臂上面为阳面下面为阴面,外侧为阳面内侧为阴面。

再如,两脚虚虚一站,前面为阳面而后面为阴面,外侧为阳面内侧为阴面。

这一阴一阳是自然存在的,然而,要使之阴阳相通,即阴阳相吸相合为一,意念无偏。

也就是说,两手同一、两脚同一、手

脚同一,单从一只手与一只脚而言,上面与下面同一,外侧与内侧同一。

修炼太极拳贵在坚持,很多人初学太极拳都想一蹴而成,一蹴而成的功夫会伤身,对身体很不好。

同一就能相通,同一就是一体、一个,意念均匀弥漫在它们的皮表,故内在空通为一。

因此,如果肩上面(阳)肌肉紧了,意念转至腋下(阴),则会松;如果胯外侧(阳)紧了,意念转至会阴周围,则会松。

所谓阴阳相合为一,自有道行。

当然,此意要清要淡,不能刻意、着意,下重意,即似有似无状态。

肩松后,仿若吊挂在锁骨外缘下的;胯松了,仿若胯是吊挂在髌骨下的。

把肩部放在拦杆上,肩不着力着意,也会松;胯部坐在小凳子上,胯不着力着意,也会松。

这就是体会。

从全身来看,意在涌泉外皮,脚盘会松;意在命门外皮,腿脚全松;意在百会外皮,全身会松。

眼神外视远去,去而不迷,意念放空,则内外相融,身如尘埃般自然松荡,全身空空。

为了防止出现偏差,意念不必离身,就附着在自身皮表与外界相融。

只有肩松胯松,肩胯才会自然相合为一,否则,永远分离各自为阵甚至互相冲突,比如掀胯耸肩。

此相合为一,不扭不斜,胯平肩平,使内劲以最大效率得以施展。

练太极拳松肩八法

一、静功法

太极拳是一个练意的运动,静功法是先静意。

再由意带动作,这个原则是贯彻始终的。

此式全身的要求与太极拳的无极桩相同,

双脚平展与肩平,肩、胯与足外踝呈一直线。

唯手臂自然下垂,两肩后平展、微沉且对拉开,两掌心斜相对,收视内听,自然呼吸,意想周身松,站10至15分钟。

二、倒挂法

接上式,两臂舒展由体侧缓慢上举至头顶,注意两臂不要用力,仅腰部用力下弯,两臂随之自然下垂.两眼平视前方,弓身成90度,头仰,意想大椎与尾间成一直线。

用腰带动,荡双臂前、后、左、右及划圆各20次。

注意周身不要用力,尤其双肩,唯腰部成一动点。

由其带动双臂,不要弯膝,双腿伸直。

当然,有相关疾病的人此方法不宜使用,如高血压、心脏病等。

三、旋肩法

双腿横开比肩宽,腿伸直,腰下弯,脊柱尽量成垂直,头部要松弛,意想大椎与尾闾成一线垂直于地面。

两手呈抱球状,由腰催动,以右肩为起点,引领上身及双肩同时顺时针划圆弧5次,逆时针以左肩引领划圆5次。

此动作幅度大,注意肩颈松弛,不要用力,随腰转。

四、拍击法

1.两腿略开窄于肩,收尾闾,微屈膝,以腰际为轴左右旋转。

左旋时将左臂伸直以右手拍打左肩,反之亦然。

注意以腰带动,旋转时不要拧膝,甩头,腰部以下勿动,勿昂头。

2.站姿同上,唯旋转时两臂亦同时左右甩动,像两条鞭子般拍打身体各部位,由颈、肩、胸到腰。

注意两臂甩动的力量是由

腰际带动而起,非转动肩膀而出,勿昂头。

用力需注意均匀,切忌用力太猛。

五、伸缩法

站姿同静功法,双手握拳在腰侧,向斜上60度方向直线快速冲拳,左右单式练习各5次。

此式要求松肩、肘,出拳快速,像弹簧一样弹出,收回。

注意用肩、肘、拳的整体一线,非单纯用肘力。

六、隔位法

当人想某部位放松时,会有越想越紧的感觉,这时用隔位冥想法,会有意想不到的效果。

例如,用升降桩松肩时,不想肩井穴,而想肘部的曲池穴,肩部自然会放松。

以此类推,灵活运用,收效显著。

七、甩肩法

站姿与静功同,以肩头侧为动点,以腰部催动后甩手臂划正、反立圆。

要先慢后快,周身其它部位不用力,仅以腰部催动后,用其惯力在体侧划立圆。

先左后右、先正后反地交替练习各10次。

八、松抖法

站姿与静功同,注意双足完全平实踏地,平均受压,立身中正,开胯圆裆,用身体整力下压后反弹,用此反弹力抖动全身及双肩3至5分钟。

注意非膝盖用力.否则易酸累并导致膝盖受损。

此式亦可做为松肩完毕后的收功练习。

太极拳运动贵在坚持和恒心,方法亦是重要的入门基础。

经实践证明,这些方法如正确地坚持练习,在短期内可达明显松肩效果。

效果可体现在做太极起式时,双臂如卷帘般轻松自如。

太极拳开胯的两层含义

一是机械性开胯

每天要拉胯、压胯,有正压、侧压等,再就是拉大马步。

两膝盖螺旋外展、平面旋转,以使大腿根部产生拉力。

这样练习一段时间,可使胯关节和肌肉拉开变长,具有一定韧性。

二是内功性开胯

在机械性开胯基础上,通过意念,两膝先外展后微微内合,胯根松开,用意念引导胯骨部位收束、开放、旋转、整合起来,带动全身骨骼运动。

练习太极拳要求心静体松,如何真正的做到放松,这是在开胯的基础上实现的。

比如,在盘架子中做陈式太极拳单鞭势、斜形拗步势、前膛拗步势时,右(左)膝外展旋转,以身领手,丹田运转,势子结束时两膝微微内合,使胯撑开,上下相随,外形如城墙之拱门,达到了“胯撑裆圆”的要求。

这里还要注意一个问题,胯开不是胯岔、胯撇、两腿岔开越大越好,要求的是内开而不是两腿外形的撇、岔。

我们应记住陈鑫的话:“裆开不在大小,即一丝之微亦算得开。

盖心意一开,裆即开矣。

腿虽岔三尺宽,不开仍然不开,是在学拳者细心参之。

”

太极拳胯部训练动作

外旋

以左搂膝拗步接右搂膝拗步为例,左弓步时,左脚在前,右脚在后。

随左脚向左外摆45度,这个脚摆的过程,连同左膝盖,左胯根一同外摆,对于胯来说,这就是外旋。

这个动作比较复杂,需要反复的练习才能掌握,修炼太极拳贵在坚持。

外旋的时候,要注意左侧胯的股骨头外侧、膝盖外侧、踝骨外侧,在一个垂直侧面上同时转动。

外旋时,胯根、膝盖都要要守住,不能向后移动重心,同时膝盖也不能向前跪。

外旋,也可理解为以脚跟和胯根、同一侧的腰为“门轴”,以膝盖外侧、胯根外侧、脚踝外侧为“门扇”的转动。

里收

随继续向前移动重心,上右脚接右搂膝拗步时,随继续向左转腰,而跟进右腿,此时,随转腰,胯根要向尾闾方向里收(在此动作中胯根向左、再向身体里侧收),这叫里收。

这一点,需要我们协调好自己的重心位置。

里收实际上是让胯骨最大的股骨头转子,收到同侧脚后跟里侧。

也就是左腿单腿屈膝下蹲时,将左腿的股骨头向左脚脚后跟里收,使得左胯外侧、左膝盖外侧和左脚踝外侧,继续保持在一个上下垂直的侧面不变。

如果,左胯根在左脚踝外侧了,那么左膝盖势必和左脚尖不在一个方向上,三个点构成的面不是垂直地面的平面。

这样身形和稳定性、平衡感将遭到破坏。

里收,通常就是把臀部管好,让左边的屁股不要顶出去,而是要让尾闾继续保持正中,很多人把此时,把尾闾坐在左脚脚后跟上,这样就把胯根给挤到外边去了,里和外,即是以脚后跟为依据的,脚跟外侧,叫外,脚跟里侧,叫里。

所有此时胯要里收。

下沉

下沉,是指从开始转动直到右脚上步落地这个过程中,胯根都是边转边沉的,沉在外形上不是要下落多少,而是在运动中继续保持胯根松开,就像坐在凳子上练拳一样。

不能在旋转和移动中上下有起伏,所以用沉来约束胯的上下起伏。

胯的外旋、里收、下沉是练好搂膝拗步的关键,在整套传统杨氏85式里面,只要是脚外旋而上步的,胯都是外旋里收下沉的。

例如进步搬拦捶、左右野马分鬃,上步指挡捶、上步揽雀尾等。

有时候脚下不动,但是随转腰向前上步,胯一定要外旋里收下沉的。

这也是逢转必沉的规律体现。

学拳要学规律、懂规律、用规律。