第五章当代国际贸易理论

- 格式:doc

- 大小:140.50 KB

- 文档页数:10

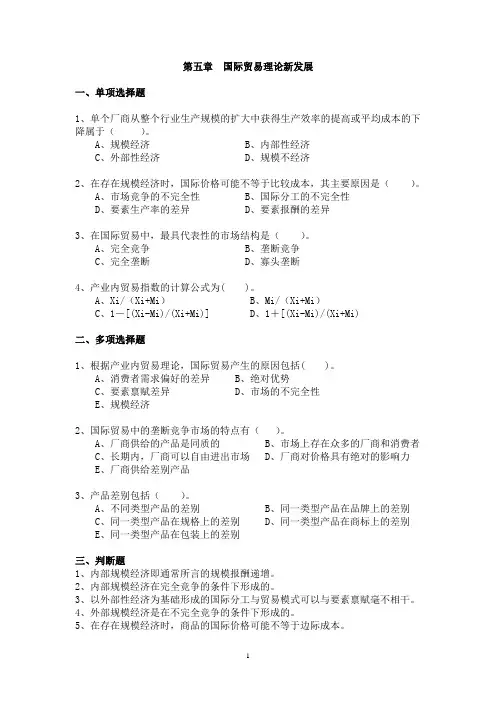

第五章国际贸易理论新发展一、单项选择题1、单个厂商从整个行业生产规模的扩大中获得生产效率的提高或平均成本的下降属于()。

A、规模经济B、内部性经济C、外部性经济D、规模不经济2、在存在规模经济时,国际价格可能不等于比较成本,其主要原因是()。

A、市场竞争的不完全性B、国际分工的不完全性D、要素生产率的差异 D、要素报酬的差异3、在国际贸易中,最具代表性的市场结构是()。

A、完全竞争B、垄断竞争C、完全垄断D、寡头垄断4、产业内贸易指数的计算公式为( )。

A、Xi/(Xi+Mi)B、Mi/(Xi+Mi)C、1-[(Xi-Mi)/(Xi+Mi)]D、1+[(Xi-Mi)/(Xi+Mi)二、多项选择题1、根据产业内贸易理论,国际贸易产生的原因包括( )。

A、消费者需求偏好的差异B、绝对优势C、要素禀赋差异D、市场的不完全性E、规模经济2、国际贸易中的垄断竞争市场的特点有()。

A、厂商供给的产品是同质的B、市场上存在众多的厂商和消费者C、长期内,厂商可以自由进出市场D、厂商对价格具有绝对的影响力E、厂商供给差别产品3、产品差别包括()。

A、不同类型产品的差别B、同一类型产品在品牌上的差别C、同一类型产品在规格上的差别D、同一类型产品在商标上的差别E、同一类型产品在包装上的差别三、判断题1、内部规模经济即通常所言的规模报酬递增。

2、内部规模经济在完全竞争的条件下形成的。

3、以外部性经济为基础形成的国际分工与贸易模式可以与要素禀赋毫不相干。

4、外部规模经济是在不完全竞争的条件下形成的。

5、在存在规模经济时,商品的国际价格可能不等于边际成本。

6、基于规模报酬递增的贸易模式具有不确定性。

7、在寡头垄断情况下,厂商的决策是相互独立的。

8、发生于垄断竞争市场上的贸易模式是固定的。

9、产业内贸易指数为1时,产业内贸易达到最大。

10、产品差别即为不同类型产品的差别。

11、产业内贸易只可能发生在同质产品之间。

四、名词解释1、规模经济2、外部规模经济3、内部规模经济4、垄断竞争5、寡头垄断6、产品差别7、产业内贸易8、产业内贸易指数五、简答题1、简述内部规模经济与外部规模经济的联系与区别。

韩玉军《国际商务》课后习题详解第五章国际贸易政策及其理论国际贸易政策及其理论是国际商务中一个重要的议题。

在全球化背景下,各国之间的贸易关系日益紧密,贸易政策对于国际贸易的发展具有重要意义。

本文将对《国际商务》课后习题中第五章的内容进行详细解析。

1. 经济全球化与贸易政策经济全球化的发展使得国际贸易的规模不断扩大,各国之间的贸易关系更加紧密。

贸易政策在这一过程中扮演着重要角色。

贸易政策可以通过减少贸易壁垒、实施贸易自由化来推动国际贸易的发展。

同时,贸易政策也可以通过限制进口、实施贸易保护主义来保护本国产业。

贸易政策的制定需要综合考虑国内外经济情况,以及各利益相关方的需求。

2. 贸易壁垒与自由化贸易壁垒是指限制国际贸易自由化的各种手段,包括关税、非关税壁垒等。

贸易壁垒的存在会导致国际贸易的成本增加,限制跨国贸易的规模。

贸易自由化是指取消或降低贸易壁垒,促进全球贸易的发展。

例如,通过签署自由贸易协定,各国可以降低关税、减少非关税壁垒,推动贸易自由化进程。

3. 贸易保护主义与贸易平衡贸易保护主义指的是国家通过采取各种手段,限制进口、保护本国产业的做法。

贸易保护主义的目的是保障本国产业发展和就业机会。

然而,贸易保护主义也容易引发贸易争端,影响国际贸易秩序。

贸易平衡是指国际贸易双边进出口之间达到平衡状态。

通过实施贸易政策,国家可以调整贸易平衡,促进经济发展。

4. 国际贸易政策的理论基础国际贸易政策的制定需要依据一定的理论基础。

比较优势理论认为,各国应该依据自身的比较优势,将资源配置于产业上,从而实现最大化产出。

保护贸易理论认为,国家应该通过限制进口、保护本国产业,以促进国内就业和经济发展。

新贸易理论认为,国家的竞争力不仅取决于比较优势,还取决于企业的创新能力和市场营销策略。

5. 国际贸易政策的案例分析在实际的国际贸易中,各国采取了不同的贸易政策。

以美国与中国的贸易关系为例,美国自2018年开始对中国商品征收关税,以限制中国的出口。

05第五章国际贸易理论第五章国际贸易理论⼀、贸易理论综述国际贸易是在⼀定的历史条件下产⽣和发展起来的。

形成国际贸易的两个基本条件是:社会⽣产⼒的发展和国家的形成。

国际贸易可以按商品移动的⽅向分为进⼝贸易、出⼝贸易和过境贸易,按商品的形态分为有形贸易和⽆形贸易,也可以按⽣产国和消费国在贸易中的关系分为直接贸易和间接贸易与转⼝贸易。

16-17世纪盛⾏的重商主义主张国家应当⿎励出⼝,同时限制进⼝。

Adam Smith的绝对优势理论第⼀次解释了为什么不受限制的⾃由贸易对⼀个国家是有利的,Smith认为应当由市场机制这只看不见的⼿,⽽不是政府决策来决定⼀国进⼝什么商品和出⼝什么商品。

他的论点还表明对贸易采取的这种⾃由放任的态度符合⼀国的最⼤利益。

在Smith理论的基础上,19世纪英国经济学家David Ricardo提出相对优势理论,是现代不受限制的⾃由贸易论的理论基础。

20世纪,两位瑞典经济学家Eli Heckscher和Bertil Ohlin改进了Ricardo的理论,创⽴了著名的Heckscher-Ohlin理论。

1. 贸易利益①国际贸易为各国的企业家打开了机遇之门,同时也为各国消费者提供了更为⼴阔的选择空间;②国际贸易能有效利⽤世界各地的资源,为各国提供更多的发展机会,也极⼤地丰富和⽅便了⼈们的⽇常⽣活;③由于世界范围的国际分⼯,国际贸易使每个民族和国家都能在经济和技术的进步中得到⼀份机会,发达国家和发展中国家的国民财富都在⽇益增长,⼀些发展中国家通过国际贸易抓住了新的发展机遇,缩短了与发达国家的经济差距,发展中国家的国际地位有所提⾼;④国际贸易促进了国家间特别是⼤国间的协调与合作,使⼀些国家变得更具有竞争⼒和创造⼒,从⽽富裕起来。

Smith,Ricardo和Heckscher-Ohlin的理论精确地确认了国际贸易的特定利益。

⼀国⽣产不了的商品通过国际贸易可以得到,绝⼤多数国际贸易是有利的。

另外,他们的理论还解释了为什么⼀个国家通过国际贸易来获取⾃⼰可以⽣产的产品仍能获得利益。

国际贸易理论与实务第五章公平贸易救济措施公平贸易救济措施是国际贸易中的一个重要方面,它旨在保护国内产业免受不公平贸易行为的冲击。

公平贸易救济措施包括反补贴措施和反倾销措施,它们是国际贸易法律框架下的合法手段,用于应对潜在的或实际的贸易损害。

一、反补贴措施是解决补贴对国际贸易造成的负面影响的手段。

补贴是指政府给予国内企业或者产业的经济支持,包括直接补贴、贷款补贴、税收减免、关税豁免等。

当获取补贴的企业将其产品出口到其他国家时,这些补贴可能导致国内产业竞争力丧失,对进口国产生不公平竞争。

为了应对这种情况,进口国可以采取反补贴措施,包括对进口产品征收反补贴税和补贴调查等。

通过反补贴措施,进口国可以对补贴行为进行调查和处罚,以维护本国产业的利益。

二、反倾销措施是解决倾销对国际贸易造成的负面影响的手段。

倾销是指企业将产品以低于正常价值出售给其他国家市场,以获取市场份额或者扩大出口。

倾销会对其他国家的市场造成不公平竞争压力,对本国产业造成损害。

为了应对这种情况,进口国可以采取反倾销措施,包括征收反倾销税、进行反倾销调查等。

通过反倾销措施,进口国可以对倾销行为进行调查和处罚,以维护本国产业的利益。

公平贸易救济措施在国际贸易中发挥着重要作用。

首先,公平贸易救济措施有助于维护本国产业的利益。

当国内产业受到补贴或倾销行为的冲击时,通过采取公平贸易救济措施,进口国可以限制进口并保护本国产业,确保国内产业的健康发展。

其次,公平贸易救济措施有助于维护国际贸易秩序。

国际贸易应该是公平和有序的,任何不公平的贸易行为都有可能破坏国际贸易的正常运行。

通过采取公平贸易救济措施,各国可以维护国际贸易秩序,防止不公平贸易行为的蔓延。

然而,公平贸易救济措施也存在一些问题和挑战。

首先,公平贸易救济措施有可能引发贸易争端。

当进口国采取反补贴措施和反倾销措施时,可能会引发贸易伙伴国的不满和报复性措施,导致贸易争端升级,最终可能损害各方的利益。