藏北牧民的自然崇拜共40页

- 格式:ppt

- 大小:3.85 MB

- 文档页数:40

藏族生态环境的人与自然观作者:卓尕来源:《科学与财富》2020年第29期摘要:藏族作为一个生活在青藏高原的民族,生活环境可以说是极其恶劣,也被称为“地球的第三极”。

不论是从气候、地质还是生态环境各方面讲,青藏高原的的生态环境的形成与演变是变幻莫测的。

另外,藏族是一个全民信教的民族,佛教与信仰是藏民族生活的精神支柱。

所以,藏民族、宗教信仰、生态环境就是一个无形的生物链或者是生活圈,也对生态环境的可持续发展有一种无形的保护作用。

他们对大自然的保护行为不是刻意而为之,是一个潜移默化的影响过程,因为对大自然有尊重和敬畏的心理,所以注重人与自然的的和平相处,极力去维护生态环境。

关键词:藏族 ; 生态环境 ;敬畏一、藏族的宗教观念如果每个民族要说一个本民族标志性的代表,那么对藏族而言非佛教和信仰莫属了。

藏传佛教本身没有强烈的排他性,更没有征服他人的欲望。

都认为有信仰的人应该奔着和平和宽恕他人的心去为人处世。

很多人能说会道,能安慰别人,但是对待自己的问题却很难释怀,所以我们要有命里无时莫强求的佛教哲学的态度。

人们都有从无到有、从有到优、从优到更优的贪婪,所以,需要保持一颗知足者常乐的心态无比重要,它最起码不会让我们摧毁自己。

刚好,佛教和信仰能循循善诱,让人学会知足和感恩。

每个宗教都有一套说明其信仰的观念,它无论在内容上有何差别,但是都得通过一定的语言或文字形式表达出来。

藏民族也不例外,不管是从藏传佛教的信条还是教义而言,它也有一个别具一格的系统或体系。

它对人们的世界观、人生观、价值观的形成有很大的帮助,让人学会从另一个角度平静地看待我们所面临的问题。

二、生态环境中人与自然的关系青藏高原由于地势高耸、气候干燥寒冷、空气稀薄等因素,造就了“敏感脆弱”的生态环境。

高原和峡谷纵横,受季节性的影响四季变化特别大。

由于地理原因,冬季格外漫长,夏季稍纵即逝,植被生长结构简单且脆弱,有些植物就算遭到轻微的破坏也会就此枯萎,很难再生长。

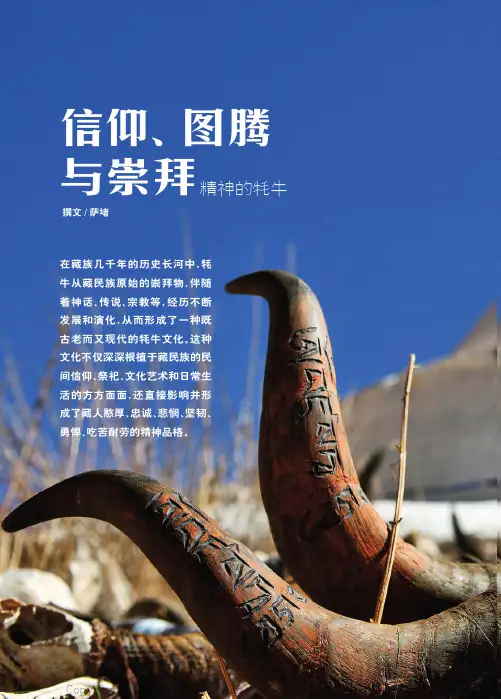

精神的牦牛在藏族几千年的历史长河中,牦牛从藏民族原始的崇拜物,伴随着神话、传说、宗教等,经历不断发展和演化,从而形成了一种既古老而又现代的牦牛文化。

这种文化不仅深深根植于藏民族的民间信仰、祭祀、文化艺术和日常生活的方方面面,还直接影响并形成了藏人憨厚、忠诚、悲悯、坚韧、勇悍、吃苦耐劳的精神品格。

信仰、图腾与崇拜撰文/萨堵藏区很多山岭、房屋门槛上都摆置着牦牛头角,或在玛尼堆上供奉牦牛头角。

(摄影/范久辉)最美西藏记忆中国梦中国梦最美西藏记忆分等级均可应用,成为统一藏式建筑风格的主要因素之一。

它不仅加大了门窗的尺度,还与藏式建筑的收分墙相互呼应,增强了建筑造型的稳重、庄严感,颇有独到之处。

米拉日巴大师也有牦牛角施行法术,牦牛角可以和尊者说话,尊者还可以钻进牦牛角中去。

牦牛在壁画上的表现阿里札达多香遗址贡康内身披软质鞍具的牦牛壁画。

(摄影/范久辉)服装特有的方口翻领,是印度传统与吐蕃传统创造性的结合。

这一点在紧跟公主的老年妇人的服装上表现得最为明显。

她的坐骑是一头牦牛,牛头部的渲染方式套用克什米尔的程式,牦牛的形象看来是画师的兴古格故城遗址的一组壁画充满了魔幻的色彩。

壁画绘于遗址的一处石窟内,位于东壁墙面的最下端,为一高约十五厘米,长约二米的长方形方框内。

面对壁画,左手是一排供灯,供香,供海螺、供花等十二反映札达托林寺落成时的庆祝场景《复原图》,其中有跳”牦牛舞”的场景。

(摄影/范久辉)面上,五头牦牛身披软质鞍具,立于断头残肢、马、绵羊、乌鸦、凶犬之中,或回头凶吼,或低头怒犄,或沉静思考,各种不同的形态,能感觉出画师在画此幅壁画时对牦牛的饱满情感。

藏族绘师常常在现实题材上发挥充分的想象,可以彻底跳出度量经的约束,畏与对美好生活的期望。

在吉隆县贡嘎曲德寺的牦牛舞“古突羌姆”中,当牦牛在院落中做出各种动作时,不时有老人冲到牦牛跟前,向它献上洁白的哈达,并低下头,在牦牛的身上顶礼。

牦牛既可用于农耕,又可在高原作运输工具,壁上图吉隆县贡嘎曲德寺的牦牛舞“古突羌姆”。

西藏北部的那曲地区,地处藏北高原,北靠昆仑山和唐古拉山,南临冈底斯山和念青唐古拉山,其间是平缓的山丘和盆地,地域辽阔,总面积约45万平方公里,有上千个大小湖泊和五亿多亩广袤无垠的高原草场,是西藏的主要牧业区。

藏北高原南部的念青唐古拉山与相邻的纳木措,被当地藏民认为是一对天生地设的神仙情侣。

藏北高原为典型的亚寒带气候,高寒缺氧,年平均气温摄氏零度以下,冰冻期达半年,长年干燥多风,太阳辐射强烈。

因蒸发量大,藏北高原的许多内陆湖泊,都是咸水湖和盐湖。

在5到9月的黄金季节,藏北高原气温转暖,风和日丽,绿草如茵,野花盛开,湖水清湛,景色尤为宜人。

居住在这里的四十多万藏族民众,多以放牧牛羊为生。

每逢传统节日,他们便相聚一起,盛餐畅饮,载歌载舞,赛马射箭,欢乐融融。

藏北高原西部的高寒荒原,往往百里不见人烟,生长着成群的野牦牛、藏羚羊、西藏野驴和白唇鹿等青藏高原特有的珍稀物种。

为保护这些珍贵的野生动物,西藏设立了藏北羌塘自然保护区,属世界级的国家自然保护区。

念青唐古拉山和纳木措藏北高原南部的念青唐古拉山与相邻的纳木措,被当地藏民认为是一对天生地设的神仙情侣。

念青唐古拉山的主峰,海拔7162米,终年白雪皑皑,云雾缭绕,如身披银甲的英武之神,站立在群山、峡谷和草原之上,是藏民崇拜的四大神山之一。

纳木措,藏语意为“天湖”,是西藏著名的“三大圣湖”之一。

湖面海拔4718米,水深超百米,面积1920平方米,为世界上海拔最高的大型湖泊。

湖中有繁多的鱼类和飞禽,湖滨是广阔无垠的天然牧场,湖岸的奇岩怪石和溶洞被藏民视为神迹。

纳木措的湖水湛蓝清澈,远处的念青唐古拉山雪峰倒影湖中,湖光山色,相映成趣。

据藏族传说,天湖主神多吉贡扎玛是念青唐古拉山神的皇后,而藏历羊年是这对神仙情侣共同的本命年。

每到藏历羊年,藏民们便从四面八方汇聚到这里,转绕天湖朝拜神山,祈求神灵保佑爱情美满家庭幸福。

羌塘草原辽阔的藏北高原,藏语称为“羌塘”,意即“北方荒凉的高地”。

西藏草原牧民之旅亲近自然与牧民生活的接触西藏草原牧民之旅:亲近自然与牧民生活的接触西藏,这片被誉为“世界屋脊”的土地,拥有壮丽的自然风光和独特的民族文化。

而在西藏的广袤草原上,生活着着许多勤劳的牧民,他们过着远离尘嚣的传统生活。

如果你渴望远离城市的喧嚣,近距离感受大自然的磅礴之美,与牧民们共同体验纯朴的生活,那么一次西藏草原牧民之旅正是你寻找的答案。

一、迎接草原的绚丽风光当你踏上西藏的土地,首先映入眼帘的是广袤的草原。

在阳光的照射下,草原呈现出一片庄严而神圣的景象。

你可以选择步行或骑马穿越草原,沐浴在明媚的阳光中,呼吸着清新的空气。

无论是蓝天白云下的牧场,还是绚丽多彩的野花草坪,都会让你心旷神怡。

同时,你还可以欣赏到数不尽的野生动物,如藏羚羊、野狼等,这些与自然相互依存的生物构成了这片草原的生态链。

二、品味纯朴的牧民生活在西藏草原,你可以结识到生活在这片土地上的牧民。

他们以饲养牲畜为生,传承着古老的牧民文化。

当你融入到他们的生活中时,你会发现他们独特的生活方式和价值观。

与他们一同搭建牧民帐篷,尝试挤牛奶和制作奶制品,是一次难忘的体验。

你还可以学习他们的传统手工艺,如编织羊毛毯、制作藏式手工品等,亲手创造美好的回忆。

而晚上时,你可以与牧民们围坐在篝火旁,聆听他们讲述着世代相传的故事,感受着浓厚的人文气息。

三、体验独特的藏族文化除了亲近自然和牧民生活,西藏的牧民之旅还让你领略到独特而博大的藏族文化。

你可以参观寺庙,聆听经文的诵读和宗教的讲解,这将是一次心灵的洗礼。

此外,西藏艺术的美妙也会深深吸引着你。

你可以欣赏到藏式舞蹈和唱歌表演,感受到他们对生活的热爱和对自由的追求。

在寻访古老的藏族村落时,你会发现这里保存着丰富的文化遗产,以及令人叹为观止的建筑艺术。

四、与自然和谐相处的意义西藏草原牧民之旅,不仅仅是一次旅行,更是一次心灵的返璞归真。

在与自然和牧民的亲密接触中,你会深刻地认识到人类与大自然之间的紧密联系。

人类学视角下的藏族的原始宗教——自然崇拜摘要:每一个民族的宗教都来自于原始宗教,原始宗教的形式主要是对大自然的崇拜、动物崇拜、图腾崇拜、鬼魂崇拜、祖先崇拜、灵物崇拜和偶像崇拜等,其中我认为最早;最主要的还是自然崇拜,因为人类生活在大自然当中跟大自然产生密切的关系,和大自然的适应到搏斗改造,从而认识到有一种力量是人类自身力量无法胜过的,对这种神秘力量的畏惧和崇拜是产生自然崇拜的心理基础和支柱,在这种力量的来源问题上古人都是很模糊的,这种模糊最后归结为神,神是这些神秘力量的掌控者。

而且他们有着各自相应的地位和功能,主要有龙神、年神、赞神、土神、家神、灶神等。

关键词:崇拜精灵邪恶象征一,龙神龙神在藏语里称“鲁”,是一种生在地下水里的一种神,有精灵的性质。

有人认为藏语中的“鲁”就是汉语中的“龙”,我以为不然。

汉文中的龙是有一定形体的较清晰的一种动物,有鳞及须、四足五爪,可以行云致雨,而藏籍中的龙所指较为迷糊,好像泛指地下的尤其是水中的动物,诸如鱼、蛙、蝌蚪、蛇等。

如同其他原始神灵一样,在历史的发展中,龙神有其发展演化过程,我们具体可以分为早期、中期、晚期三个阶段进行讲述,一,早期的龙胜,早期的龙神不单行向模糊,而且居住地也纷纷繁繁。

这些龙最初的住所是河和湖,甚至是一些井;它们在水底有家,守卫着秘密的财富,“有一本本教著作上说,龙住在一座奇怪的山尖上,在黑岩石上,它的峰顶像乌鸦的头一样,也有住在像猪鼻子似的坟堆上,像蜗牛的山上,也住在柏树桦树和云杉上,也住在双山上、双石和双冰川上”。

显然,这里的龙神不但是住在江河湖海溪井水泊,而且超出了与水有联系的处所,仿佛是一种精怪的脚色,自然也迷糊了自己的个性形象。

因此此时的龙神的形象。

既不是蛇、蛙、螃蟹,也不仅仅是鱼、蝌蚪之类的,它实际上是一种可以随时附身或者变为蛇、蛙、鱼、螃蟹的精灵,而且无时无处不在。

它在威胁着人类的生命,因此它是人间二十四中疾病之源,瘟疫、梅毒、伤寒、麻风病、天花、都和它有关系,实际上它是一种在时时谨慎敬奉的疾病灾难的象征,二,中期的龙神中期的龙神是以明确的分工的形式出现,是已经归入系统体系中的神。

浅析藏族自然崇拜观在建筑民居中的体现关键词:藏族;自然崇拜观;建筑;民居1 藏族的自然崇拜自然崇拜是人类发展的历史上各民族普遍共有的一种精神信仰,我国早期考古发现的一些生活生产用品上的装饰纹样与绘画大部分都是为了表现对自然的一种信仰文化。

对藏族而言,自然界的每一种现象都被藏族人民赋予了精神象征,如天崇拜、山崇拜、水崇拜、牦牛崇拜等,藏族人民把这些奉为天神、山神、水神等等,认为这些神灵如果获得快乐,将会降福于人间,使人间风调雨顺、六畜兴旺,如果大自然遭到来自人间的破坏,触犯神的旨意,则人间将会受到来自神灵的惩罚。

所以,万物皆有灵的观念成为了藏族人民的世界观,伦理观。

2 藏族自然崇拜与建筑民居2.1 天神崇拜与天同齐是老百姓的美好愿望,是对天神崇拜中精神上达到的一种以高度距离为标准的崇拜观念,藏族人民将宗教建筑依山而建,并在山顶高处,将民居建立在山脚,这样一上一下是为了显示宗教的神圣,使宗教的神可以进行与天神的交汇;而民居建筑中屋顶上的四角搭建插经幡的墙垛,墙垛上插挂彩旗或者蓝、白、红、黄、绿五色经幡,经幡上印制祈祷消灾的敬文,经幡随风飘动,每飘动一次就相当于藏人念了一遍经文,将经文传达给天神,将美好心愿传达给天神。

(见图1)此外藏民居的建筑围墙上一般会设有煨桑炉,生活中燃烧艾草、香叶,通过燃烧生成烟升入天空的形式起到供奉天神的作用,使天神可降幅于敬奉之人。

2.2 白石崇拜藏族民居与院落中经常会看到白石陈列的现象,这是来源于藏民对石头的崇拜或者说是对石头神的崇拜。

传说中藏族历史上在受到其他民族的攻打的时候,得到神灵有关白石的启示,称白石可用作武器击打敌人,结果大获全胜,所以白石就演变成了藏族人民所信奉的战神,这样白石变演变成藏族人民的战神在民居中陈设供奉,白石信仰是藏民寻找安全庇佑的精神寄托,是为了求得战神保佑的一种象征。

羌族也有白石崇拜的文化,在精神意义上,两族对于白石的崇拜应该是相似的。

2.3 火塘崇拜藏族人民对于火的崇拜是源于早期藏民生活的历史中火是其赖以生存的自然元素,随着时代的发展慢慢演变成了火塘空间,在藏民居空间中,火塘是必不可少的,藏民将火视为神圣之物,火塘不只是可以取暖、照明与烹煮食物的功能所在,还是藏族中“灶神”的栖身之所,在藏族民居的室内空间中,火塘是整个居室的中心,而另一方面作为信仰文化的存在,火塘又成为藏族家庭中除了经堂以外最神圣的空间,火塘旁边设有柱子,而此柱被認为是家族神灵或“灶神”的寄托物,柱上捆绑麦秆、杂木、粮食等东西,以此象征家族平安神来保佑全家平安健康。

藏族牧民作文《藏族牧民的生活之美》我曾经有机会到藏族居住的草原上去,见识了藏族牧民的生活,这可真是特别的体验。

一到那片草原,我就看到一群牦牛在不远处吃草。

牦牛身上那厚厚的毛,就跟穿了件特制的保暖大衣似的。

藏族牧民的帐篷就零零散散地扎在草原上。

这些帐篷可不像咱们平常的帐篷那么小,看起来很宽敞的。

我先到了一个牧民大叔家的帐篷。

帐篷里面布置得特别温馨。

大叔有几个孩子,孩子们脸蛋红扑扑的,就像熟透的小苹果。

大叔忙着招待我,首先给我端出了酥油茶。

这酥油茶啊,第一口喝下去有点特别的味道,不过越喝越香。

大叔笑着说,这酥油茶是他们每天必不可少的东西,喝了浑身暖和又有劲儿。

大叔为了让我更好体验他们的生活,决定带我去放牧。

我们赶着牦牛群慢慢在草原上溜达。

大叔拿着他那长长的牧鞭,不过很少用它打牦牛,只是偶尔在空中挥一下,发出响声。

牦牛们特别听话,就跟着走。

我就跟在大叔后面,草原的风吹过来,带着青草和花朵的香味。

我看到一只小羊羔脱离了队伍,朝着旁边的小花丛奔去。

大叔立马匆忙赶过去,那着急的样子就像生怕孩子丢了一样。

他抱起小羊羔,轻轻拍了拍它,嘴里还念叨着我听不懂的话,估计是在教育小羊羔不要乱跑。

然后他又把小羊羔放到地上,小羊羔又乖乖跟着队伍走了。

一路上,大叔给我指他认识的各种草,哪些是牦牛爱吃的,哪些没什么营养要少吃。

他还告诉我,晚上他们一家人都喜欢围着篝火唱歌跳舞,有时候还拉上邻居。

那场面可热闹了,大家又唱又跳,一天的劳累都随着歌声和舞蹈散掉了。

太阳渐渐西下了,整个草原被染成一片金色。

大叔带着我和牦牛群回帐篷了。

帐篷里飘出食物的香气,大婶已经把晚餐准备好了。

大家围坐在一起,有说有笑地享受晚餐。

我从他们的笑声里,从这个家的氛围里,感受到了藏族牧民那种简单又幸福的生活。

这就是藏族牧民的生活,没有太多的繁杂,充满了自然的快乐。

《藏族牧民的一天》藏族牧民的一天,就像是草原上缓缓流淌的小河,平淡又充满生机。

清晨,太阳还没完全睡醒呢,藏族牧民家的孩子们就像一群欢快的小鸟先起来了。

草原上的宝藏西藏纳木措湖畔的牧民生活草原上的宝藏:西藏纳木措湖畔的牧民生活西藏,作为中国西南地区的一个自治区,以其壮丽的自然风光和独特的文化而闻名于世。

位于西藏中部的纳木措湖,被誉为“天上人间的美丽湖泊”,是一片依山傍水的神秘宝地。

湖光山色之间,生活着一群勤劳朴实的牧民,他们以独特的生活方式和文化传统展现着草原上的宝藏。

一、家园纳木措:宁静的湖泊与宜居之地纳木措湖坐落在巍峨壮丽的喜马拉雅山脉的怀抱之中,宛如一颗璀璨的明珠镶嵌在草原上。

湖水明澈见底,湖岸环绕着茂密的原始森林,湖面上漂浮着几朵洁白的云朵,构成了一幅绝美的画卷。

牧民们居住在湖泊附近的小村庄里,过着与世隔绝的宁静生活。

二、牧人的日出日落:放牧与捕鱼的喜悦清晨的第一缕阳光洒在湖泊上,牧民们在朝霞的照耀下,带着快乐和希望开始一天的放牧生活。

他们骑着高头大马,手拿铃铛,吹着竹笛,驱赶着羊群奔跑在广袤的草原上。

牛羊成群地嬉戏、奔跑,欢快的场景让人陶醉其中。

纳木措湖自古以来就以其丰富的鱼类资源而闻名,牧民们除了放牧外,还喜欢到湖泊钓鱼。

垂钓是他们生活中的一大乐趣,他们选择一个清澈见底的湖湾,沿湖边竖起简陋的渔网,悠闲地等待着渔获的到来。

牧民们在湖泊间穿梭,享受着这片纯净水域带来的宁静与喜悦。

三、牧歌的嘹亮:温暖和谐的人文风情伴随着牛羊的歌声,牧民们驱散了一天的疲劳,回到家中。

夜幕降临,篝火旁边,他们围成一圈,相互传递着藏族民歌的旋律。

歌声回荡在原野上,荡漾着他们对生活的热爱。

牧民们有着悠久而深厚的民俗文化,他们将自己的祖辈故事融入歌曲之中,传承着宝贵的文化遗产。

他们淳朴而质朴的生活态度,让人感受到一种真诚和谐的人文风情。

四、山水间的信仰:祈祷与朝圣的心灵寄托西藏作为宗教文化的聚集地,牧民们有着深厚的信仰。

在纳木措湖附近,有一座寺庙,每年都会有众多的信徒来此朝圣。

牧民们仰望着喜马拉雅山脉上的白雪,虔诚地祈祷着,心灵得到净化和寄托。

信仰不仅在他们的宗教活动中发挥作用,也贯穿在他们的日常生活中。

藏族对狗的生理崇拜来源已久在八廓街头游走,我们可以看到好多狗狗,大多是无主的流浪狗,却又出奇的不怕人,脖颈上戴着或繁复或简单的颈圈,从这家吃完去那家,而后找个好地方,懒洋洋的晒太阳,惬意又悠闲。

在西藏,狗在藏族人心中享有一定的地位。

每个去过西藏的人,都会感受到狗与藏族人民那种和谐而友好的关系。

在草原上,在街道上在家中,到处都有狗的身影。

在藏族的先民中狗是它们最早驯养的动物之一。

狗的嗅觉灵敏,勇猛异常,在生产力极不发达的藏民族原始社会,它曾经是他们生产和生活中的得力助手。

狗不仅可以为他们提供必要的食物来源,而且日夜为主人警戒,保护家畜和主人的安全。

因此,在以狩猎和游牧经济为主处于早期阶段的藏民族中,狗是他们生活一员。

虽然,随着历史的发展,畜牧业农业水平大大提高,狗的地位有所降低,但狗仍在藏族人民生活中起着重要而特殊的作用。

因这一缘由,藏民族都有崇狗的习俗。

狗作为一种生存于藏民族中的动物。

如此长的时间内,受到他们的特别关心和崇敬,并附于一种特殊的崇拜心理,这绝不是偶然的,而是在历史发展的长期生活,生产中,逐渐形成、演化、发展的,它的产生是有其深刻的内涵的。

一、原始的动物崇拜的体现原始宗教的一个最大特点就是动植物的崇拜,从一开始,人们对于自己身边的亲密相关的动物倾注了极大的关怀。

“人在自己的发展中,得到了其他实体的支持,但这些实体不是高级的实体,不是天使,而是低级的实体,是动物,由此就产生了动物的崇拜。

”(《马恩全集》)。

由于一些动物为人们的衣、食、住、行提供了某种方便。

可以说,如果没有这些动物,人们的生存就受到威胁,特别是对于生活于雪域高原的藏民族来说,尤为如此,藏民族也和其他民族一样,经历了一个漫长而蒙昧的原始时代,低下的生产力,残酷的自然环境,使他们对自然界产生了一种敬畏感和神秘感,在此情况下人们对其身边的万物赋予一种超自然,超现实的力量而加以神化并崇拜,祈求得到它们的保护和恩赐。

在人们的观念中,他们的一切都是这些超自然,超现实力量的安排、恩赐,人是无法自己主宰和安排一切的。

藏族的草原游牧文化(Ⅰ)—藏族的形成、语言文字与宗教信仰汪玺,师尚礼,张德罡【摘要】摘要:通过查阅考证西藏地区发现的古人类考古资料、藏族民间传说和藏汉文献记载,证明藏族先民自古以来就活动于青藏高原,长期与祖国西部各族部融合,发展形成了分布在藏、甘、青、川、滇等境内的藏族。

藏区的人文地理划分为卫藏、康、安多三大区。

藏族有自己的语言和文字。

藏语属汉藏语系藏缅语族藏语支。

语言分为卫藏、康、安多三个方言,其中,卫藏方言与文字相通。

卫藏方言与安多方言差别较大。

藏族先民原信仰“笨教”。

公元七世纪后信仰藏传佛教,现在以藏传佛教的黄教为主,但也有红教、花教、白教等。

【期刊名称】草原与草坪【年(卷),期】2011(031)002【总页数】7【关键词】关键词:藏族;藏族的起源;语言和文字;信仰我国的游牧民族藏族主体生活在青藏高原。

青藏高原占我国陆地面积的1/4强,也是藏族的发祥地。

藏族与生活在蒙新高原的蒙古、哈萨克等游牧民族共同创造了中华民族的游牧文化,是中华民族一个重要的组成部分。

藏族人民同其他兄弟民族一起,亲密团结,休戚相关,患难相助,艰苦奋斗,共同缔造了我们伟大的祖国。

与其他各兄弟民族一样,藏族人民对伟大祖国、对中华民族的贡献是多方面的。

藏族人民最大的历史功绩在于:开拓和保卫了伟大祖国的这块宝地,维护了祖国的统一和领土完整。

与此同时,保护了青藏高原生态环境免遭破坏和污染。

也就是说,保护了孕育中华民族和中华文化的两条伟大的母亲河—长江、黄河。

使长江、黄河的源头没有被破坏,被污染。

中华人民共和国自1959年废除农奴制的40多年以来,藏区社会经济取得了空前巨大的进步,同时也很好地保持了藏族传统文化与生活方式,这表明物质文明的进步与传统生态文化是可以和谐并存的。

因此,研究藏族游牧文化对弘扬优秀传统文化、促进经济社会发展、保护好高原自然环境,实现环境、社会、经济与文化的和谐发展具有不可估量的重大意义。

1 藏族及藏族形成的历史1.1 藏族起源与民族的形成藏族,卫藏地区族自称“博巴”,安多地区藏族自称“乌”。

藏族·牦牛背上的生态民族这里号称是世界屋脊的宝地,有耸入云端的巍巍群山、终年不化的晶莹雪岭、水草丰富的辽阔草原、星罗云布的高原湖泊、纵横阡陌的大小江河、莽莽无边的茂盛丛林、储藏丰富的物产资源,数不胜数的野生动物、多种多样的地形地貌和复杂多变的自然天气。

提起世代生活、繁衍于雪域的藏民族,大多半人知道他们生活在高远严寒的高原,还知道他们忠诚的崇奉藏传佛教。

近些年来,人们对西藏和藏族关注更多的是他们的家乡自然风光的绚丽和他们生活方式的独到,却不知他们仍是一个生态民族。

人类耗费地球的资源,排放污染物,致使自己生计环境快速恶化,瘟疫和自然灾祸愈来愈屡次地侵袭人类。

可是迄今为止,人类还没有找到一种能够完全解决资源枯竭和生态环境连续恶化问题的技术。

由此,生活繁衍在青藏高原的藏族牧民,在高寒、缺氧的恶劣环境中不单坚强地生计下来,其生活方式对大自然环境几乎不产生负面影响。

在这个被以为是人类的生命禁区之地做到了与大自然和平共处。

牦牛是藏族牧民的依靠也是他们的朋友藏族牧民的生活方式可谓是零污染,他们可称为生态民族。

牦牛是游牧藏族的主要畜种之一。

它耐寒、耐粗饲、抗病能力强,生殖快、身高体重,是拥有肉、奶、皮、毛、尾多种用途的大牲口,牦牛还能够作为重要的驮运工具,有“高原之舟”之美称。

它是藏族人民赖以生计的最基本的生活资料,是雪域高原之宝。

走进游牧藏族的棕黑色牛毛帐篷,家产寥寥可数,灶、铁锅、水壶、酥油茶具、大木桶、油灯、木盘等。

他们穿的是牛皮牛毛,住的是牛毛帐篷,用的是牛毛绳具、牛皮口袋,行路靠骑马,靠马牛驮运物质,燃料也靠牛粪。

他们的生活能够说主假如牦牛支撑起来的。

在高寒地域生活,御寒和食品是生计的基本需要,关于游牧藏族而言,牦牛充任了人与自然的中间环节,才令人不直接与土地和植物发生关系。

牦牛是藏族人民的生活、生产的主要支柱。

牦牛为人们供给肉、奶及其乳产品:酥油、奶酪等食品。

酥油茶是高原特饮,它解渴、耐饿、助消化,成分只可是是酥油、砖茶、食盐和水,就着糌粑就足以支撑人的生命了。

青藏高原的牦牛文化广袤的青藏高原是自然环境极其严酷的世界屋脊,但这里却是牦牛生息繁衍的绝佳地方。

牦牛是高寒缺氧的青藏高原地区特有的一种大型动物,无论是野牦牛还是家养牦牛,它们与藏区民众的生产生活均有着不可分割的关系。

自古以来,这种关系渗透在藏族群众所在的每一寸土地上,久而久之,形成青藏高原特有的牦牛文化。

野牦牛演化为家畜的历史进程野牦牛是青藏高原最具代表性的野生动物之一,是十分宝贵的高原畜种,国家级重点保护动物,有“雪山天骄”之称。

其栖息地为海拔4000- 6000米的高寒地带。

现在,我国是世界上拥有牦牛数量最多的国家,约有1400万头左右,占世界牦牛总数的99%以上。

据生物学家们研究推断,早在200多万年以前,野牦牛就与一些大型草食性兽类在青藏高原同生共处。

据说,当时这一地区只是海拔1000米左右的台地,喜马拉雅山脉才刚刚从海底渐渐隆起,它的高度也只有3000米左右。

印度洋的暖湿气流北上,使这里林木葱笼,气候宜人,这引来了恒河流域的犀牛、古象和三趾马等一些动物与野牦牛一起共同生活。

之后,青藏高原出现了分段的强烈隆起,在约200万年内升高至4000米左右,喜马拉雅山则以更强劲的势头隆起拔高,气候也越来越变得寒冷严酷,于是,犀牛和大象从这里渐渐消失了,只有野牦牛在雪域之地顽强地存留下来。

野牦牛是偶蹄目洞角科动物中的庞然大物,体重可达五六百公斤。

它全身披着长而密实的毛,粗毛间又有细而短的绒毛,体毛蓬松下垂,围护着全身。

笔者在青海玛多县考察所见,一具1000 多年前的野牦牛头骨,双角间的宽度居然容得下两个人并排而坐,可见它的躯体该有多大。

近百年来,青藏高原的生态恶化和人类活动的干扰加剧,野牦牛的活动范围大大缩小,只藏身于海拔五六千米的深山峡谷或迁徙到无人区内。

这些地方,生存环境更为严酷,但野牦牛靠巨大的肺活量、超常的携氧能力、超厚的皮下脂肪、极低的散热力和密实的体毛,同恶劣的环境抗争。

野牦牛性情暴躁凶猛,如遇到挑衅和攻击时,会用角攻击人和汽车。