日本城镇化发展经验对我国的启示_蓝庆新

- 格式:pdf

- 大小:661.84 KB

- 文档页数:4

国外城市化实践对我国西部城市化的启示(一)摘要:城市化是实现现代化的必由之路,国外的城市化实践为我国西部地区的城市发展提供了经验。

我国西部地区的城市应强化政府的作用;健全城市体系,发挥中心城市作用;加强对“三农”的保护和扶持力度,推动西部地区城乡社会变迁;大力调整和优化产业结构,促进城市内涵发展,提升城市竞争力。

关键词:国外;西部地区;城市化城市化是当今社会发展的必然趋势,它不仅为社会财富的积累和生活质量的提高带来了新的动力和源泉,而且使人类生产方式和生活方式产生巨大变革。

虽然不同的国家和地区由于国情不同,城市化的道路选择、城市化模式有很大差异,但也有值得学习的经验。

一、国外的城市化实践(一)日本是由政府引导的城市化。

日本的城市化开始于明治维新时期,但直到1940年,城市化水平仍落后于当时的欧美工业化国家,1956~1973年间是日本工业发展的黄金时期,农业劳动力转移量年均达42.9万,城市化进入加速期,并于1975年达到75.9%,实现了人口城市化。

在日本城市化发展的过程中,政府对工业发展和城市布局起着重要指导作用。

为保证城市化顺利进行,日本政府制定了众多法律法规。

为解决区域发展不平衡问题,日本先后制定和实施了五次全国综合开发规划,形成了包括区域与城市规划在内的较为完善的规划体系。

(二)德国是以中小城镇为主的城市化。

在工业化之前,德国是个封建割据的国家,在各个狭小的诸侯领地上只能发展小规模的中心城市,统一后的德国采取平衡发展政策。

2001年,德国的非农业就业人口高达96%,城市化水平高达95%以上。

德国的小城镇战略促进了城市化的快速发展,城市化建设遵循“小的即是美的”原则。

德国产业政策的重点均以中小城市和小城镇为主,这些城镇虽然规模不大,但基础设施完善,城镇功能明确,经济异常发达。

市政管理实行市政经理负责制,市政经理由市民聘任,统管城市管理中的日常事务。

这种管理体制融服务、经营、收益于一体,把城镇资源的开发和经营作为市政管理的重要内容,围绕服务和开发来聘用管理人员,真正把“该管的事管好”。

日本城市可持续发展的经验及启示作者:曾珠来源:《理论导刊》2014年第02期摘要:中国的城市化被喻为影响21世纪人类社会发展进程的两件大事之一,它不仅给中国,而且给全世界发展注入强大的动力。

作为东亚经济强国的日本,在宏观政府、中观产业、微观企业三个层面有关城市可持续发展的做法,值得我们学习。

目前我国城市的可持续发展状况在宏观政策和客观环境方面都存在一些问题。

借鉴日本经验,在宏观上,我国政府需要强化法制建设,参照国际标准修改完善并建立适合我国国情的城市指标体系;中观上,要保护幼稚产业,培育民族产业,优化产业结构;微观上,要把国际环保标准融入到企业的经营发展理念中去。

关键词:城市化;日本;城市可持续发展;经验;启示中图分类号:F299.313 文献标志码:A 文章编号:1002-7408(2014)02-0109-04引言“城镇化”是党的十八大和去年“两会”的重要主题。

目前,全球生活在城镇的人口历史上第一次超过了世界总人口的50%。

在世界经济快速发展和经济全球化的背景下,各国对城市基础设施和自然资源的需求飞速增长。

而如何推动城市可持续发展,也成为全球共同关注的问题。

可持续发展是科学发展观理论体系的一个重要组成部分,也是在世界范围内取得广泛共识的现代发展理念。

城市在现代社会中占据中心和主导地位,既是各类可持续发展问题的高发地、矛盾交织的难点和焦点,又是全社会可持续发展能力建设的行动重点和战略支点。

促进城市可持续发展,对于一个地区、一个国家乃至世界的发展意义重大、影响深远。

[1]诺贝尔经济学奖得主、世界著名经济学家斯蒂格利茨说,中国的城市化与美国的高科技发展,将是影响21世纪人类社会发展进程的两件大事。

中国城市化不仅给中国,而且将给全世界发展注入强大的动力。

世界银行最新报告《城市规划、连接与融资——现在:城市的优先重点》称,如果现在所做的基础设施、住房与公共服务投资实现高效率和可持续性,快速城市化就能给发展中国家带来长期的经济、社会和环境效益。

日本都市集聚经济发展及其对我国的经验启示摘要:日本都市(地方都市)在经历了战后经济高度增长的同时,通过长期的积累,形成了区域固有的产业集聚(企业、人力资本、技术、情报、知识等)。

这种区域固有的产业集聚经过有效的结合,产生的集聚经济效应,对日本的都市产业发展(都市化)发挥了至关重要的作用。

本文在观察日本制造业产业集聚水平变动趋势的基础上,分析7大都市圈及中心都市的集聚现象,为我国城市产业发展以及城市化建设提出政策建议。

关键词:都市集聚;区域专业化;区域多样化一、引言产业集聚是城市化的基础,城市景观的形成是城市化的表象,基于产业集聚的城市化是我国可持续发展的城市化模式。

区域城市化特别是产业集聚下的城市化已成为国际都市化的重要组成部分,基于区域产业集聚的都市化才能提升都市的国际竞争力,才能使之真正融入世界都市化的进程中,才能从经济全球化、信息化、都市化过程中受益,获得可持续发展的动力。

1985年广场协议后,日本的产业构造发生了巨大的变化,对日本都市及都市间的关系产生很大的影响。

都市产业发展随着产业构造的高度化,促进了都市化的进展。

同时,都市化的进展又促进了产业构造的高度化。

在国际化经济的进程中,这种都市化进展与产业构造高度化展现出新的动向。

劳动密集型产业开始从都市部向郊外区域、地方都市转移,1985年后更出现了向海外转移的趋势。

这种海外转移的动向在制造业中最为显著,于是,日本国内(地方都市)的生产被缩小,更进一步促进了企业向海外的转移。

结果,以日本地方都市为中心,逐渐丧失了制造业的生产基础,出现了被称之为产业空洞化的问题。

此外,随着国际化经济的进展,使都市间的竞争更加激化。

结果,与国家相比,区域、都市作为空间单位开始受到重视。

在这种形势下,集聚经济成为都市发展的关键。

日本都市(地方都市)在经历了战后经济高度增长的同时,通过长期的积累,形成了区域固有的产业集聚(企业、人力资本、技术、情报、知识等)。

这种区域固有的产业集聚经过有效的结合,产生的集聚经济效应,对日本的都市产业发展(都市化)发挥了至关重要的作用。

日本城市化开展对中国的启示摘要:日本的城市化开展有其独特的模式,二战后的日本仅仅用了30年的时间,完成了欧美等国家需要100年才能完成的城市化进程。

短短30年一跃成为世界第二经济大国,在亚洲率先实现了国家城市化。

对经济正处于飞速开展的中国来说,具有重大的借鉴意义。

因此,本文梳理了城市化的相关理论;日本城市化进程与特点;分析了日本在快速城市化进程阶段中的问题与对策,并从中国实际出发,借鉴日本城市化开展过程中丰富的经历和教训。

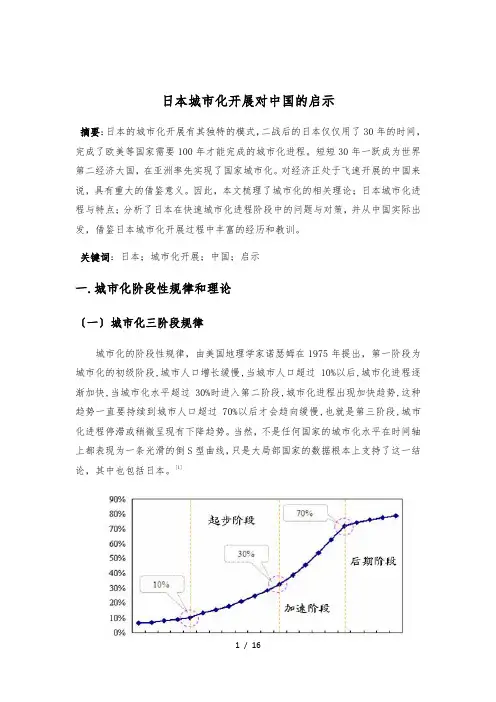

关键词:日本;城市化开展;中国;启示一.城市化阶段性规律和理论〔一〕城市化三阶段规律城市化的阶段性规律,由美国地理学家诺瑟姆在1975年提出,第一阶段为城市化的初级阶段,城市人口增长缓慢,当城市人口超过10%以后,城市化进程逐渐加快,当城市化水平超过30%时进入第二阶段,城市化进程出现加快趋势,这种趋势一直要持续到城市人口超过70%以后才会趋向缓慢,也就是第三阶段,城市化进程停滞或稍微呈现有下降趋势。

当然,不是任何国家的城市化水平在时间轴上都表现为一条光滑的倒S型曲线,只是大局部国家的数据根本上支持了这一结论,其中也包括日本。

[1]图1:城市化三阶段性规律〔二〕托达罗模型美国开展经济学家托达罗(M·P·Todalo)在易斯(Lewis)的二元经济结构模型,拉尼斯-费景汉模型还有乔根森模型的根底上,总结了它们三者的缺点,提出了关于农业劳动力转移的人口流动模型。

托达罗认为,人口流动是人们对城乡预期的收入差距的反响而不是对实际的收入差距的反响。

迁移者可以考虑城市、农村劳动力市场上的各种就业时机,选择其中能带来最大预期收益的迁移。

要解决城市失业问题,必须制定综合性农村开展规划,缩小城乡就业时机之间的不平衡。

[2][3]二.日本城市化进程和特点日本在城市化进程中分为4个阶段,三个特点。

在明治维新以前,日本已经有一定数量的传统型城市。

比方日本的江户,在1731年的时候已有 55 万人,再加上武士等其他人口,总人口到达 100 万,已经超过了伦敦。

日本的城市建设给我们的启示 日本的城市规划管理日本的城市化水平非常高,据介绍,日本的农业人口只占全国人口的10%,其中又有较大部分人从事农产品加工、流通,直接从事农业生产的人少之又少。

日本是个岛国,除了山,就是海,适合发展的就是山海之间的狭长的平原地带,日本的人口及城市基本都聚集在这个狭长地带上。

正因为土地资源有限,日本对土地真正做到了集约化经营。

农业用地精耕细作,复耕程度很高,城市用地、工业用地是海陆空并举,地下空间蛛网密布,地上空间交错纵横,海水里面填海造田(大阪关西国际机场、东京成田国际机场都是填海而成),能利用的空间几乎都利用上了!所以,我们从关西国际机场进关后,乘汽车从大阪到京都、神户、名古屋、横滨、东京,城与城首尾相接、连成一片,没有明显的界限,往往桥的这边是一座城市,另一边是另一座城市!除了楼和路,剩下的就是郁郁葱葱的山和烟波浩淼的海,颇有点“蛳螺壳里做道场”的味道!给我留下深刻印象的是日本的城市空间规划。

除东京外,途经的日本城市街道都非常狭窄,很少有超过30米的道路,但路面上车畅其流、人便于行,鲜有堵车的场景。

经过几天的观察,我觉得这是日本人把城市做为一个系统工程,合理规划、综合利用的结果,主要是做好以下几方面:(一)充分利用地下商业空间。

在人流密集的地方,地下空间把商场、写字楼、地铁站、公交站有机地联通,同时,地下空间又是餐饮街和服装街,商气十足。

主通道象人的躯干,出入口象神经末梢,伸入各个公共建筑,通过地下空间,“区域”有机地联成一体,人们上班、就餐、购物、休闲、乘车都可通过地下空间完成,特别是一些重要的商业区,地下空间辅以地上天桥和空中观光走廊、观光扶梯,人行其间,感觉不到楼与楼的单体差异,感觉的真正是一个商业“区域”的氛围,只不过这个店和那个店的特色不同、分工不同,如此而已!(二)建立完备的向导系统。

东京都市圈发展对我国特大城市发展的启示2014年6月23-27日,课题组在国土交通省都市局就有关日本都市圈发展经验与教训问题共同召开了座谈会,并实地考察了东京都市圈港北新城、柏叶新城和东京车站再开发项目,现将有关情况结合我国特大城市发展的内容作简要介绍。

一、日本城镇化发展阶段:起步期、加速期、成熟期日本的城镇化始于明治维新时期,之后大体经历了三个阶段。

第一阶段为起步阶段(1920-1950年),城市人口占比由1920年的18%上升到1950年的37%。

期间经历了二战,1940年日本的城镇化率已经达到37%。

第二阶段为加速阶段(1950-1977年),1950-1977年日本城镇化率从37%上升到76%,年均增长1.5个百分点,伴随着工业化的快速推进,临海地区工业用地的开发,大城市周围新开发区工业的集聚,极大地加速了日本城镇化进程,年轻人大批流入大城市,地区间差距不断拉大。

第三阶段为成熟阶段(1977年至今),日本进入后工业化时代,随着工业增长速度减缓,城镇化进程日趋成熟,人口仍集中在东京、大阪、名古屋等大城市,城镇化的空间格局基本稳定。

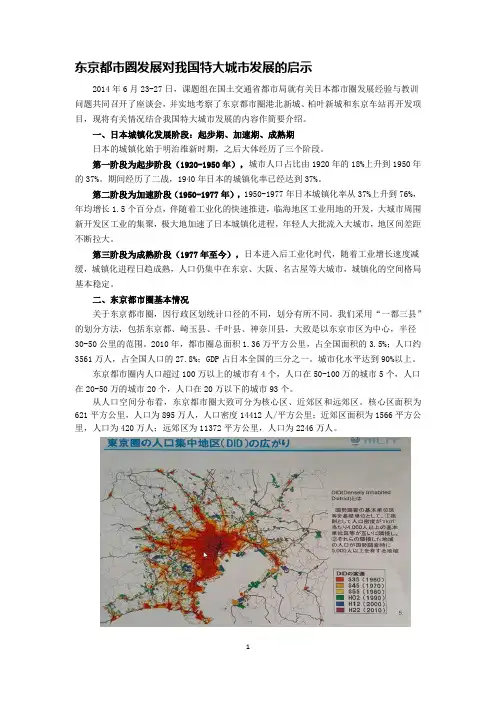

二、东京都市圈基本情况关于东京都市圈,因行政区划统计口径的不同,划分有所不同。

我们采用“一都三县”的划分方法,包括东京都、崎玉县、千叶县、神奈川县,大致是以东京市区为中心,半径30-50公里的范围。

2010年,都市圈总面积1.36万平方公里,占全国面积的3.5%;人口约3561万人,占全国人口的27.8%;GDP占日本全国的三分之一。

城市化水平达到90%以上。

东京都市圈内人口超过100万以上的城市有4个,人口在50-100万的城市5个,人口在20-50万的城市20个,人口在20万以下的城市93个。

从人口空间分布看,东京都市圈大致可分为核心区、近郊区和远郊区。

核心区面积为621平方公里,人口为895万人,人口密度14412人/平方公里;近郊区面积为1566平方公里,人口为420万人;远郊区为11372平方公里,人口为2246万人。

日本城镇化经验教训对吉林省城镇化建设的启示摘要:日本战后近半个世纪的城镇化发展,其速度之快令人惊讶,取得了世人瞩目的成效,但同时也伴随着一系列发人深省的问题,吉林省现在处于工业化发展中后期,农业现代化快速推进期,特色城镇化建设势在必行,总结日本的经验教训,以期对吉林省的城镇化建设提出启示与借鉴。

关键词:日本城镇化;经验;教训;启示“十一五”时期,全国城镇化年提高1.2个百分点,而同期吉林省城镇化率年均仅递增0.3个百分点,不及全国水平的一半。

目前吉林省正处在城镇化发展的关键期,急需借鉴国内外的成功经验以实现高质量的发展。

日本城镇化选择的模式是典型的政府调控下的市场主导型城镇化模式。

正是这种模式的成功,使得日本的城镇化进程获得飞速发展,虽起步晚,却只用了几十年的时间就追赶上了发达国家的城镇化水平。

日本的城镇化水平从二战前后的28%上升到1955年的56%,2005年更是达到86%,进入2011年,日本城镇化水平已经接近91.3%,远远超过了亚洲地区的平均水平。

一、日本二战后城镇化发展历程(一)战后恢复快速增长期(50-70年代)日本战后在美国的帮助下,经济复苏,工业化快速发展,带动城镇化发展。

主要表现为城市数量的增长,城镇人口增加,高度集中,1970年日本城镇化率达到71%,GNP达到1960亿美元,城市数量达到588个。

60年代,东京、大阪、名古屋三大都市圈开始形成。

这一阶段,工业化是日本城镇化发展的绝对源动力。

(二)稳定发展期(80-90年代)80年代开始,日本已经全面进入了城市时代,以大城市的集中发展为代表,城镇化体现稳定向前推进态势。

到2000年,日本城市化水平为78.7%,30年中城市化水平仅仅提高7个百分点,城市化水平的提高不再是城市化发展的重点。

日本居民逐渐转移到中心城市周边的卫星城,大城市郊区化发展速度增快。

90年代以来,第三产业成为日本城镇化发展的新动力。

(三)持续增长期(2000年后)2011年,日本城镇化已经达到91.3%,高于亚洲平均55.6%的水平。

日本城市建设对中国的影响摘要:日本的城市建设有其独特的模式,在短短30年的时间内完成了欧美国家用100多年才完成的城市建设进程.纵观日本城市化进程的4个阶段,可以看出日本城市建设有如下特点:经济增长方式决定了超高度集中发展的城市建设模式;高度集聚的城市建设后出现了郊区化与再城市建设现象;先片面发展经济而后再综合治理;自上而下的城市发展道路。

当代中国正处于经济飞速发展中,在城市建设发展中日本的很多经验教训值得总结,诸如城市的定位、城市化中的马太效应、交通方式的选择、土地的合理利用等,这些都是必须着力解决的问题。

关键词:日本城市建设影响日本城市建设的特点日本是一个地少人多的国家,自从其进入国际化竞争阶段以来,城市的功能和结构也发生了相应变化。

尤其是进入“后工业城市”阶段的日本城市群落,逐步形成了便捷、舒适、美观的现代城市形象。

其中,尤以独具特色的新城给人印象深刻,以下将介绍几个在日本颇具代表性的新城。

神户是从阪神和淡路大地震中复兴的象征计划,Happy Active Town首字母的采用表示将实现幸福活泼的城市。

该项目利用神户东部海滨区一个前主要工业厂址,针对城市各项功能兴建的一个新中心,并且为受到震灾影响的人们建造住宅群。

该区域有公寓、海滨公园、学校、国际健康发展中心大楼(内设国际卫生组织神户中心)、JICA兵库国际中心、人和防灾未来中心、神户红十字医院、心理健康辅导研究和培训中心等。

日本高度重视筹划21世纪城市建设蓝图,以保证国内大小城市适应新世纪日本经济持续发展的需要。

在这片新城,“人和防灾未来中心”能让您身临其境,体会大地震的恐怖以及让您反思如何爬出绝望深渊走向光明和希望。

现在,兵库县立美术馆也落户HAT神户。

预计,新神户市副中心的最终设计蓝图是容纳3万名居住人口及4万名从业人口。

改造后的六本木新城人气很旺,被称为“城中城”、“立体城”、“艺术城”,无可争议地成为东京新地标。

该建筑群包括森大厦、东京君悦大酒店、朝日电视台、美术馆、好莱坞美容美发世界、榉木坂六本木综合楼等建筑。

1 引言当前,中国城镇化已经进入转型发展的新阶段,调整城市结构,提升城市能级、质量和承载力,在土地利用上控制增量和盘活存量成为今后城市发展的主导方向。

随着旧城区内建筑老化、道路狭窄、配套落后、环境脏乱等问题日益突出,城市更新需求旺盛,尤其是在一二线城市,如何务实和高质量地推进城市更新,持续提升城市综合能级,已成为城市管理者必须面对的问题。

放眼全球,东京、新加坡、纽约、伦敦等发达城市都在最大限度地推进城市更新,其中东京是世界公认的典范。

2 东京城市发展与更新的特点21世纪初,日本开始在国家层面推进城市更新政策,试图通过城市更新刺激经济复苏、提升城市竞争力和人民生活质量。

作为日本政治、经济、文化、交通等众多领域的中心——东京,其城市更新的实践非常成功,在2155平方公里的辖区内吸引了约1350万人口,已成为全球人口最多的城市之一。

虽然日本人口已经出现负增长,但东京的人口仍在增长。

究其原因,就在于东京是一座持续更新的城市,城市结构、天际线和城市景观一直处于更新建设之中,面貌日新月异,使得东京能够持续焕发新的活力。

2.1 依托轨道交通,发展城市节点轨道交通的发展始终引领着东京城市结构的更新。

东京中心城区的JR山手线是一个闭环轨道交通,它串连起代表城市中心的东京站、若干副都心和城市重要节点,而且山手线上的大多数站点都是汇集多条轨道交通的枢纽站。

20世纪60至90年代,由于经济发展和轨道交通的不断完善,东京都市圈发展呈现出典型的“摊大饼”模式。

但20世日本东京城市更新经验及对我国的启示肖锦成 马志宇 郭丽丽摘要:我国正在面临与日本同样的旧城改造和城市更新问题,但是日本城市更新工作起步较早,其特大城市东京已经有了很多经验做法。

在日本经济长期低迷的情况下,东京通过持续的城市更新,解决了城市环境恶化、城市功能欠缺、土地管理混乱、产业结构不合理等诸多“大城市病”问题。

通过文献研究和国情对比,总结出东京城市发展和更新的特点,分析其面临的问题,重点介绍东京城市更新的具体做法、经验和两种典型模式,希望能为我国城市高质量发展和社会主义现代化建设带来一些启示。

日本城市更新发展经验及借鉴梁城城摘要:1945年以后日本的城市更新发展大致可以分为五个阶段,分别是以政府主导和拆除重建为主的城市更新、社区象征性参与以住房改善为目标、民间资本开始介入以经济更新为目标、民间资本大规模参与的以复兴衰败地区为目标和多方共治以城市可持续发展为目标5个阶段,经历了探索、起步、快速发展、平稳发展和成熟的过程。

日本城市更新快速且稳定的发展,得益于完善的城市更新法律法规和保障措施。

我国在推进城市更新进程中,应注重建立城市更新制度体系,推动民间资本积极参与及引入较多主体参与城市更新项目实施。

关键词:日本;城市更新;经验及借鉴中图分类号:F293 文献标识码:A文章编号:1001-9138-(2021)03-0068-79 收稿日期:2021-02-10作者简介:梁城城,国家发展和改革委员会投资研究所助理研究员,经济学博士。

一般意义上的城市更新是指对于不适合现代城市经济社会发展的部分城市区域进行有计划的改建活动,包含再开发、保护和整治改善三种类型,对城市可持续发展具有重要意义。

二战后,日本与时俱进的城市更新政策体系,很好地促进了城市更新的发展。

当前我国已进入存量住房时代,城市更新将迎来爆发式的增长,2020年国务院发布文件全面推进城镇老旧小区改造,城市更新迎来了难得的发展机遇。

通过对日本城市更新发展历程梳理和总结,关注促进日本城市更新长期稳步发展的制度和政策,为我国城市更新发展提供参考和借鉴。

1 日本城市更新发展历程日本的城市更新大致可以分为五个阶段,一是二战后至1968年对损毁住宅进行拆后重建,二是在1969年《都市再开发》出台后至1979年社区象征性参与,三是1980-1991年民间资本逐步介入城市更新,四是1992-2001年民间资本大规模参与,五是2002年后《都市再生特别措施法》出台标志着日本城市更新进入崭新阶段。

1.1 二战后至1968年,以政府主导以拆除重建为主的城市更新第二次世界大战后,日本城市住宅被大量损毁,战后初期本来就存在住宅严重不足的问题,城市人口的快速增长使住房供应更加紧张。

日本城市化发展的经验借鉴与启示作者:李林杰申波来源:《日本问题研究》2007年第03期内容摘要:“三农”问题日益突出,城市化发展严重滞后,已成为我国当前经济与社会。

发展中的突出矛盾。

日本是在亚洲率先实现城市化的国家,并成功的实现了城乡协调发展,为我国的城乡统筹发展提供了重要的经验借鉴与启示。

关键词:三农问题;城市化;城乡统筹发展;日本二战后,满眼废墟的日本在短短二十五年内城市化水平迅速提高,城市人口比重从1950年的37%,上升到了1975年的76%,在亚洲率先实现了国家城市化,一举跨入了世界城市化先进水平行列,与此同时日本也一跃成为世界第二经济大国。

日本城市化进程的快速推进对其经济腾飞起到了重要的推动作用。

因此,对于加速阶段的我国来说,具有重要的借鉴与启示意义。

一、现实背景:我国经济与社会发展中的突出矛盾(一)“三农”问题日益突出根据《国际统计年鉴》的可比统计资料,2003年我国农业人口占总人口的比重为64.9%,世界平均水平为41.2%,亚洲平均水平是51.3%,英、法、德、澳、美等欧美发达国家均在5%以下,日本为3.2%,韩国为7.2%,印度为52.2%;我国乡村人口占总人口的比重为59.5%,世界平均水平为51.3%,英、法、德:澳、美等欧美发达国家均在25%以下,日本为20.8%,韩国为16.5%;2001年农业从业人员比重我国为50%,英、法、德、澳、美等欧美发达国家均在5%以下,日本为4.9%,韩国为10.3、%。

以上数据的差距说明,我国和发达国家相比,上述三项指标的差距都非常大,“三农”的地位非常突出。

我国“三农”问题的突出性还表现在进入21世纪以来,我国农村人多地少的资源约束日显突出,农业剩余劳动力继续增加,农民收入增长缓慢,农业和农村经济的效益水平和积累、投资能力低,城乡差距不断扩大,农村教育、卫生医疗、社会保障事业发展滞后,从而严重影响和制约了国内消费需求的扩大,以及整个国民经济与社会的协调、和谐发展。

日韩城市化经验对推进环渤海区域城市化进程的启示

佚名

【期刊名称】《城市》

【年(卷),期】2013(000)006

【摘要】城市化是近代工业化的必然产物,改革开放以来,我国城市化得到了迅猛发展,据2012年12月19日发布的《中国社会蓝皮书》显示,我国城镇人口占总人口的比重已达到50%以上,首次超过农业人口。

现在我国正以每天消失100个村子的速度,快步进入城市化。

这标志着我国开始进入以城市社会为主的新型成长阶段,继工业化、市场化之后,城市化成为推动我国经济社会发展的巨大引擎。

【总页数】5页(P26-30)

【正文语种】中文

【中图分类】F291

【相关文献】

1.以人为本平稳推进城市化进程——上海市杨浦区五角场镇城市化推进工作的启示[J], 万瑛

2.区域社会发展与城市化进程的融合:深圳,珠海,浦东城市化进程的启示 [J], 鲍宗豪;李振

3.推进城市经营步伐加速城市化进程--美国城市化发展历程的启示 [J], 宋文辉

4.完善社会保障加快推进城市化进程——天津实现基本养老、医疗保险城乡一体化的经验与启示 [J], 汪洁

5.以“区域化”发展推进城市化进程——关于鄞州区城市化发展道路的战略思考[J], 裴渭干

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

城镇化是社会生产力发展的必然结果,是世界各国经济社会发展的必然阶段和客观趋势,城镇化水平的高低成为衡量一个国家经济社会发展程度的重要标志。

2012年11月,中共十八大报告提出“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”的发展战略,其中,推动以城镇化为重点的经济结构战略性调整和城乡发展一体化建设是我国经济和社会发展的新动力和重要举措。

日本是城镇化发展较为完善的国家,研究其城镇化发展经验,对我国特色城镇化发展道路有重要的启示意义。

一、日本城镇化发展历程第一阶段:19世纪末~20世纪20年代,是日本城镇化的起步阶段。

明治维新为日本城镇化奠定了一定的基础。

1871年,日本开始推行“废藩置县”,即将县官制代替幕藩体制,确立日本3府72县。

1888年,日本确立了市町村制度,市是城市化地区,町与村是农村的基层行政区。

这一制度改变了曾经的地下町状态,为城市的发展提供了制度支持。

在这一阶段,第一产业仍是日本的支柱产业。

1888年,第一产业雇佣人数占比为69.9%,非第一产业雇佣人数占比为30.1%。

1920年,日本城市面积占比为0.4%,城市化率为18%。

随着工业化的发展,大量的工业企业进入城市,逐渐形成了京滨、阪神、中京和北九州四大近代工业地带。

随着城市工商业的发展,对劳动力的需求也相应增长。

大阪市、名古屋市、神户市和京都市的人口由1913年的220万人增至1920年305万人。

第二阶段:20世纪30年代~40年代,是日本城镇化的过渡阶段。

1940年日本城镇化率为37.7%,城市面积占比为2.3%,非第一产业雇佣人数占比为55%。

第三阶段:20世纪50年代~70年代,是日本城镇化的加速发展阶段。

在二战后的恢复期,日本不断加强经济建设和城市修复工作,对劳动力的需求进一步增加,人口不断从农村涌入城市。

1950年日本的城市人口为3137万人,占全国总人口的37.3%。

此外,日本在二战前便形成的四大工业地带和以东京、阪神、名古屋为中心的三大都市圈为二战后日本的城镇化提供了良好而便利的条件。

在这一阶段,工业地带和都市圈以第二产业为主蓝庆新张秋阳日本城镇化发展经验对我国的启示导不断发展相关的附属产业,日本的工业生产增长8.6倍,年平均增长率达到13.6%。

工业及相关产业的发展带动了就业,吸引了许多劳动力涌入城市,这一阶段农村劳动力年转移量为42.9万人,创下历史新高。

此外,二战后的“婴儿潮”现象及农村过剩劳动力也在一定程度上加速了农村人口向城市的流动。

1965年,第一产业的雇佣人数比重仅为24.7%,第二产业雇佣人数比重升至31.5%,第三产业雇佣人数比重升至43.7%。

城市化率达到67.9%,城市面积占比为23.5%。

1955年东京都市圈的人口为1542万人,1965年人口增长为2102万人。

1955年~1970年,东京每年人口净流量达30万人~40万人。

第四阶段:20世纪80年代至今,是日本城镇化高度发展阶段。

20世纪70年代后,日本进入后工业化时代,第三产业逐渐成为国民经济的主导产业。

1975年日本的城镇化率为75.9%,2000年城镇化率为78.7%,城镇化基本达到饱和。

这主要体现在城市与农村界限逐渐模糊,城市中的居民有迁入环境优良、房价便宜的农村地区的趋势,存在着农业人口和非农业人口混居的现象,表现为小城镇的崛起和大城市向周边扩张的“逆城市化”趋势。

此外,日本城市居民生活水平提高,城市基础设施逐步完善,城市居民对生活环境满意程度逐年提高。

二、日本城镇化的经验(一)日本城镇化基本模式是以大都市圈为主导,中小城市、城镇共同发展日本在城镇化不断加速发展的20世纪50年代~70年代,迁入大都市圈的人口呈逐年增加的趋势。

日本独特的地理位置加上高人口密度使其城镇化形成以三大都市圈为主导的模式,到城镇化发展的饱和期又出现从大城市涌入农村的“逆城市化”现象,因此城镇化后期涌入大城市的人数在逐年下降。

日本城镇化进程中,在以大都市圈为主导的前提下也注重中小城镇建设。

二战后,日本建制镇的数量在1965年创下历史新高,达到2005个,此后略有减少,到20世纪90年代城镇数量趋于稳定。

从人口数量上看,20世纪80年代~21世纪初,日本小城镇人口从2450万人增长到2515万人。

同时,日本将小城镇纳入大城市圈整备计划,小城镇和中小城市共同发展,利用小城镇的资源优势,建立工业及高新技术产业园区,不断振兴区域经济发展。

政府根据不同时期不同地区的特殊情况制定了切实可行的规划再交由相关部门落实实施,如对中小城市工业用地、劳动力保障和运输设施给予政策支持。

为了缩小城镇与大城市的经济差距,防止大城市规模过大从而拉大与小城镇和中小城市的差距,日本政府实施了全国综合开发规划、地方都市圈规划等,努力实现全国的均衡发展,缩小城市间的经济差距。

(二)工业化推动了日本城镇化的进程在日本城镇化从起步到成熟的20世纪初~20世纪70年代,工业化也在同步发展。

20世纪30年代~40年代形成的四大工业地带促进了日本城镇化的进程。

1920年~1930年,工业对日本GDP的增长贡献率达到85.9%。

1920年三大产业的就业结构为53.4∶23.9∶22.7,三大产业的GDP结构为24.7∶32.1∶43.2。

1938年,三大产业就业结构为44.7∶28.7∶26.6,三大产业的GDP结构为15.9∶51.8∶32.3。

第二产业在这一阶段得到了迅速发展,大量工业企业进入城市,在城市周边形成了工业带,如在东京、横滨发展了钢铁业和造船业,在大阪和神户建起了制铁厂、炼油厂等,以上城市成为日本重要的工商业城市。

20世纪30年代~40年代是日本城镇化的过渡阶段。

四大工业地带的形成在增加就业机会的同时也推动了日本城镇化的进步。

1930年25%的人口生活在超过1万人的城镇中,城市人口自然增长率仅为12%~18%,绝大部分由农村迁入。

第一产业就业人口不断流入第二产业,加速了日本城镇化的步伐。

20世纪50年代~70年代,第二产业对日本GDP 的贡献率达到50%左右,成为工业化的黄金时期。

1956年,日本的工业化进入加速增长阶段,20世纪60年代日本经济的平均增长率达到10.12%,而这一阶段也是日本城镇化加速发展的阶段。

1955年,日本的城市人口为5053万人,占总人口的56.1%;1965年,日本的城市人口占总人口的67.9%;1970年日本的城市人口占总人口的72.1%。

1963年~1973年,农村平均向非农部门提供劳动力80万人,近60%的劳动力在非农产业工作。

由表1可以看出,20世纪50年代~70年代,随着日本工业化的加速完善,日本的城镇化也在飞速发展。

(三)政府引导日本在城镇化过程中,尽管以市场机制为主导,但是政府在其中起到重要的引导作用。

如在资源合理配置中,市场作为资源配置的主要力量,政府制定产业政策以在市场配置失灵时进行修正。

在农村人口涌入城市的过程中,日本政府注重建立统筹管理体制,不断完善农村劳动力转移体系,为农村劳动力提供职业技能培训,改善关于保护农村权益的法律法规制度。

(四)以法律手段促进城乡发展1947年颁布的《基本教育法和学校教育法》将日本的义务教育年限延长至9年,1965年~1975年公共教育投资年均增长率为17.6%,20世纪80年代,40%以上的农村学生能够进入大学深造,劳动力的综合素质得到了极大的提高。

为了使农民免受城镇化的冲击,保护其合法权益,1947年,日本颁布的《农业协同组合法》为以农民为主体的农业协同组合提供从整个生产链以及金融、保险、医疗等服务业的保护,努力提高农业协同组织的专业化水平,使其成为农村建设的载体从而不断缩小农村与城市的差距。

1961年,日本颁布《农业基本法》,将农民的生活水平提高至非农业从业人员的生活水平并提供一系列农业保护措施,实施价格保护、农业补贴、限制进口、调整农产品结构等。

《农业基本法》实施后,农民的收入水平以年均15%的速度增加,1972年农民收入水平还略高于城市居民的平均水平。

1955年制定的《町村合并促进法》旨在将日本的村镇进行合并,町村数由1950年的1.04万个缩减至1975年的3257个,城市从214个增加到641个,城市人口比重到1975年达到75.9%。

三、日本城镇化对我国的启示(一)促进中小城市协调发展,改变我国城镇发展不平衡的现状我国城镇化发展水平较低的原因之一便是缺少具有经济中心地位、多层次、多核心的大城市,目前我国城镇化进程中存在的一个问题便是大城市与中小城市和小城镇之间缺乏紧密的联系。

中西部地区的大城市发育不健全,以资源型中小城市和城镇为主体,城镇发展层次较低,公共服务规模较小。

借鉴日本在城镇化进程中以三大都市圈为主导、中小城市与城镇协调发展的经验,未来我国应充分发挥中小城市与城镇的各自优势。

在已经存在的大城市中重点建设培育国际性的大都市,力图打造城市经济生活圈。

此外,城镇的建设和发展也是我国城镇化需要重点考虑的方面,城镇是我国农村劳动力转移的重要渠道,中西部地区的城镇整改县可以升级为县级市,即所谓的建制市。

针对我国各地的经济发展水平和实际情况,制定不同的城镇化发展政策。

东部地区的城市应该走分散型道路,在大城市发展的基础上,积极发展中小城市并发掘部分公共服务设施较为健全、产业引导力度较大的城镇,重点培育其成为改革中有活力的中小城市。

中部地区应走集中型和分散型的双重道路,最终形成大中小城市结合发展的格局。

西部地区经济基础薄弱,应根据实际情况制定发展路线,而不能照搬其他国家或东中部地区的经验。

未来,多样化是我国特色城镇化建设的基本特点之一,主要体现在城镇布局多样化、城镇化进程多样化及城镇产业及结构多样化等。

(二)发挥政府在城镇化中的积极作用不同于欧美等发达国家以市场为主导的城镇化,日本、韩国等东亚国家在城镇化的过程中政府均发挥了宏观调控和管理的作用。

我国与日本有相似的文化特征,政府在我国经济中所扮演的角色和地位十分重要。

一方面,我国的政府部门应该加强对城市的规划管理,通过财政、土地、投资等政策引导城镇发展,提高中小城市和小城镇基础设施建设的能力,并加大力度提高公共服务质量。

日本在城镇化水平达到70%之后,其基础设施建设的投资时间第二产业对GDP 的相对贡献率第二产业的就业结构城镇化率1956年~1960年56.629.763.31961年~1970年59.934701971年~1980年47.641.8741981年~1987年49.741.376.45表11956年~1987年日本工业化与城镇化率(单位:%)力度才有所缓和,在高位维持数年后逐步下滑。