异方差性的概念 类型 后果 检验及其修正方法 含案例

- 格式:ppt

- 大小:562.00 KB

- 文档页数:72

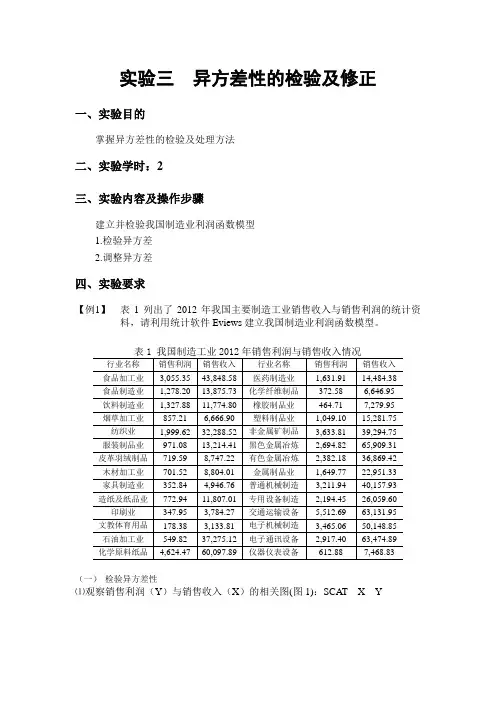

实验三异方差性的检验及修正一、实验目的掌握异方差性的检验及处理方法二、实验学时:2三、实验内容及操作步骤建立并检验我国制造业利润函数模型1.检验异方差2.调整异方差四、实验要求【例1】表1列出了2012年我国主要制造工业销售收入与销售利润的统计资料,请利用统计软件Eviews建立我国制造业利润函数模型。

(一)检验异方差性⑴观察销售利润(Y)与销售收入(X)的相关图(图1):SCAT X Y图1 我国制造工业销售利润与销售收入相关图从图中可以看出,随着销售收入的增加,销售利润的平均水平不断提高,但离散程度也逐步扩大。

这说明变量之间可能存在递增的异方差性。

⑵残差分析首先将数据排序(命令格式为:SORT 解释变量),然后建立回归方程。

在方程窗口中点击Resids按钮就可以得到模型的残差分布图(或建立方程后在Eviews工作文件窗口中点击resid对象来观察)。

图2 我国制造业销售利润回归模型残差分布图2显示回归方程的残差分布有明显的扩大趋势,即表明存在异方差性。

⒉Goldfeld-Quant检验⑴将样本按解释变量排序(SORT X)并分成两部分(分别有1到10共11个样本合19到28共10个样本)⑵利用样本1建立回归模型1(回归结果如图3),其残差平方和为216231.7。

SMPL 1 10LS Y C X图3 样本1回归结果⑶利用样本2建立回归模型2(回归结果如图4),其残差平方和为63769.67。

SMPL 19 28 LS Y C X图4 样本2回归结果⑷计算F 统计量:12/RSS RSS F =11501152/216231.7=53.19,21RSS RSS 和分别是模型1和模型2的残差平方和。

取05.0=α时,查F 分布表得44.3)1110,1110(05.0=----F ,而44.319.5305.0=>=F F ,所以存在异方差性 ⒊White 检验⑴建立回归模型:LS Y C X ,回归结果如图5。

异方差的诊断与修正—甘子君 经济1202班 1205060432一、异方差的概念:异方差性(heteroscedasticity )是相对于同方差而言的。

所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。

如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。

在回归模型的经典假定中,提出的基本假定中,要求对所有的i (i=1,2,…,n )都有2)(σ=i u Var也就是说iu 具有同方差性。

这里的方差2σ度量的是随机误差项围绕其均值的分散程度。

由于)(=i u E ,所以等价地说,方差2σ度量的是被解释变量Y 的观测值围绕回归线)(i Y E =kik i X X βββ+++ 221的分散程度,同方差性实际指的是相对于回归线被解释变量所有观测值的分散程度相同。

设模型为ni u X X Y iki k i i ,,2,1221 =++++=βββ如果其它假定均不变,但模型中随机误差项iu 的方差为).,,3,2,1(,)(22n i u Var i i ==σ则称iu 具有异方差性。

也称为方差非齐性。

二、内容根据1998年我国重要制造业的销售利润与销售收入数据,运用EV 软件,做回归分析,用图示法,White 检验模型是否存在异方差,如果存在异方差,运用加权最小二乘法修正异方差。

三、过程:(实践过程、实践所有参数与指标、理论依据说明等)(一) 模型设定为了研究我国重要制造业的销售利润与销售收入是否有关,假定销售利润与销售收入之间满足线性约束,则理论模型设定为:i Y =1β+2βi X +i μ其中,i Y 表示销售利润,i X 表示销售收入。

由1998年我国重要制造业的销售收入与销售利润的数据,如图1:1988年我国重要制造业销售收入与销售利润的数据 (单位:亿元)(二)参数估计1、双击“Eviews”,进入主页。

回归分析中的异方差性检验方法回归分析是统计学中一种常用的数据分析方法,它用来研究自变量和因变量之间的关系。

在进行回归分析时,我们通常会假设误差项的方差是恒定的,即不存在异方差性。

然而,在实际应用中,误差项的方差往往并非恒定的,而是存在异方差性。

异方差性会对回归分析的结果产生影响,因此需要进行异方差性检验并进行相应的修正。

一、异方差性的概念及影响异方差性是指误差项的方差不是恒定的,而是随着自变量的变化而变化。

当存在异方差性时,回归系数的估计值会失真,标准误差会被高估或低估,导致对回归系数和其显著性的检验结果产生偏误。

因此,必须进行异方差性的检验和修正,以确保回归分析结果的准确性和可靠性。

二、异方差性检验方法1. Park检验Park检验是一种常用的异方差性检验方法,它是基于残差的平方和与自变量的关系来进行检验的。

具体步骤是:首先进行回归分析,然后计算残差的平方和,接着将残差的平方和与自变量进行回归,最后通过F检验来检验残差的方差是否与自变量相关。

如果F统计量的显著性水平小于设定的显著性水平(通常为),则拒绝原假设,即存在异方差性。

2. Glejser检验Glejser检验是另一种常用的异方差性检验方法,它是通过对自变量的绝对值进行回归来进行检验的。

具体步骤是:首先进行回归分析,然后计算自变量的绝对值,接着将自变量的绝对值与残差进行回归,最后通过t检验来检验残差的方差是否与自变量相关。

如果t统计量的显著性水平小于设定的显著性水平(通常为),则拒绝原假设,即存在异方差性。

三、异方差性的修正方法1. 加权最小二乘法(Weighted Least Squares, WLS)当检验结果表明存在异方差性时,可以采用加权最小二乘法来进行修正。

加权最小二乘法是通过对残差进行加权,使得残差的方差与自变量的关系消失,从而得到回归系数的一致估计。

2. 广义最小二乘法(Generalized Least Squares, GLS)广义最小二乘法是对加权最小二乘法的推广,它允许误差项之间存在相关性,并对误差项的方差-协方差矩阵进行估计,从而得到回归系数的一致估计。

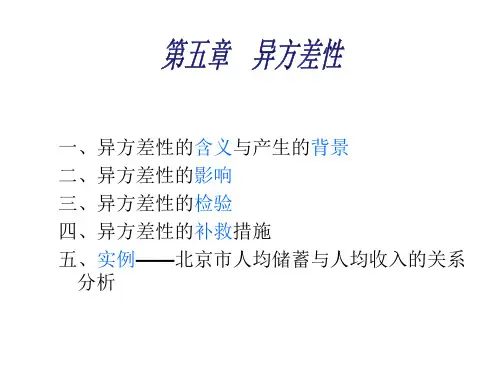

异方差性的概念类型后果检验及其修正方法异方差性(heteroscedasticity)是指随着自变量的变化,被解释变量的方差不保持恒定,呈现出不同的分散特征。

异方差性可能会导致线性回归模型的参数估计不精确,误差项的标准误差的估计不准确,常见的检验和修正方法包括Breusch-Pagan检验和White检验,同时,还可以采取加权最小二乘法或者转换变量的方法来修正异方差性。

异方差性可以分为条件异方差和非条件异方差两种类型。

条件异方差是指在给定自变量的情况下,被解释变量方差的大小存在差异;非条件异方差则是指被解释变量的方差在整个样本空间内都存在差异。

异方差性的后果是导致参数估计的不准确性和偏误。

当存在异方差性时,OLS(普通最小二乘法)估计的标准误差会低估真实标准误差,从而使得参数显著性以及模型拟合效果可能出现问题。

此外,在存在异方差性的情况下,t检验、F检验等假设检验的结果也会受到影响。

在进行线性回归模型时,常常需要对异方差性进行检验。

一种常用的检验方法是Breusch-Pagan检验,其基本思想是对残差的平方与自变量进行回归,然后通过F检验来判断异方差的存在与否。

另一种常用的检验方法是White检验,它是在一个包含自变量和交互项的扩展模型中对残差的平方与自变量进行回归,通过Wald检验统计量来判断异方差的存在与否。

异方差性可以通过多种修正方法来处理。

其中,一种常用的方法是采用加权最小二乘法(WLS)来估计参数。

WLS的基本思想是将方差不恒定的观测值加权,使得每个观测值的权重与方差的倒数成正比。

另一种常用的方法是通过转换变量,使得原始数据变换成具有恒定方差的形式,例如对数变换、平方根变换等。

下面以一个案例来说明如何检验和修正异方差性。

假设我们研究了城市的房价(被解释变量)与房屋面积和所在地区(自变量)之间的关系。

我们采集了100个样本数据,并构建了线性回归模型进行分析。

1.检验异方差性:使用Breusch-Pagan检验来检验模型的异方差性。

实验四 异方差性及其检验和处理

预习提要:1.异方差的含义及种类;异方差的检验及补救方法。

实验目的与要求:

1、掌握异方差的识别方法,包括图示法、解析法

2、掌握异方差的处理方法 实验内容:

1、异方差的定义与后果

2、异方差的检验方法 (1)相关图形分析 (2)残差图形分析 (3)G-Q 检验 (4)WHITE 检验 (5)ARCH 检验 (6)Glejesr 检验

3、异方差的处理方法 (1)模型变换法 (2)加权最小二乘法 (3)模型对数变换

实验方法与步骤:

例1中国农村居民人均消费支出主要由人均纯收入来决定。

农村人均纯收入除从事农业经营的收入外,还包括从事其他产业的经营性收入以及工资性收入、财产收入和转移支出收入等。

为了考察从事农业经营的收入和其他收入对中国农村居民消费支出增长的影响,可使用如下双对数模型:

01122

ln ln ln Y X X

u βββ=+++

其中Y 表示农村家庭人均消费支出,1X 表示从事农业经营的收入,2X 表示其他收入。

表4.1列出了中国2008年各地区农村居民家庭人均纯收入及消费支出的相关数据。

什么是异方差性如何进行异方差性的检验与处理异方差性,它是统计学中一种常见的现象,指的是观测值的方差在不同的条件下不相等。

在数据分析和建模过程中,异方差性可能会导致模型参数估计不准确,假设检验无效以及预测效果下降等问题。

因此,了解异方差性并进行检验和处理是非常重要的。

1. 异方差性的表征异方差性通常表现为残差的方差与预测值的关系不稳定。

在回归分析中,当残差的方差与预测值的关系呈现出一定的模式时,可以初步判断存在异方差性。

常见的异方差性模式有以下几种:(1)线性模式:残差的方差与预测值呈线性关系,即残差的方差随着预测值的增大而增大或减小。

(2)指数模式:残差的方差与预测值呈指数关系,即残差的方差随着预测值的增大呈指数级别增大或减小。

(3)对数模式:残差的方差与预测值呈对数关系,即残差的方差随着预测值的增大呈对数级别增大或减小。

(4)多重峰值模式:残差的方差具有多个峰值,表示不同分组或条件之间存在不同的方差水平。

2. 异方差性的检验针对上述异方差性模式,可以进行一些统计检验来验证异方差性的存在。

常用的异方差性检验方法包括帕金森-斯皮尔曼检验(Park test)、布劳什-帕甘检验(Breusch-Pagan test)和韦斯特曼检验(White test)等。

这些检验方法都是基于残差的方差与预测值之间的关系建立的。

以布劳什-帕甘检验为例,该检验的原假设是残差的方差与预测变量之间不存在显著相关关系,即不存在异方差性。

在进行检验时,首先需要对模型进行拟合,并获得残差。

然后,根据拟合残差和预测变量的关系构建辅助回归模型,并进行显著性检验。

如果辅助回归模型的显著性检验结果小于设定的显著性水平(通常为0.05),则可以拒绝原假设,认为存在异方差性。

3. 异方差性的处理在实际数据分析中,如果检验结果表明存在异方差性,需要对数据进行处理以减小或消除其影响。

常用的异方差性处理方法包括以下几种:(1)对数或平方根变换:通过对原始数据进行对数或平方根变换,可以降低数据的异方差性。