第三章 古代印度

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:5

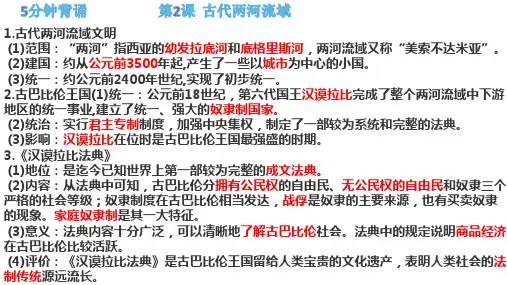

初中历史:九(上)第3课《古代印度》知

识点归纳

一、古代印度河流域文明

1.早期文明:哈拉帕和摩亨佐·达罗等早期文明遗址,年代大约为公元前23世纪—前18世纪。

2.出现小国:公元前1500年左右,来自中亚的一支游牧部落侵入印度。

他们自称雅利安人,陆续在印度河流域和恒河流域定居下来,从事农业生产,印度北部逐渐出现了许多小国家。

3.统一:孔雀王朝统治时期是古代印度文明的鼎盛时期。

除半岛最南端外,印度基本上实现了统一。

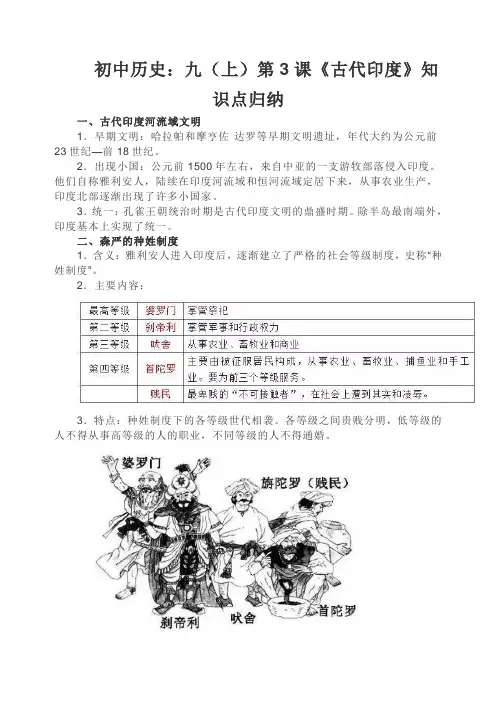

二、森严的种姓制度

1.含义:雅利安人进入印度后,逐渐建立了严格的社会等级制度,史称“种姓制度”。

2.主要内容:

3.特点:种姓制度下的各等级世代相袭。

各等级之间贵贱分明,低等级的人不得从事高等级的人的职业,不同等级的人不得通婚。

三、释迦牟尼创立佛教

1.时间、创始者:公元前6世纪乔达摩·悉达多,后来被称为“释迦牟尼”

2.核心教义:佛教提出“众生平等”,不拒绝低种姓人入教,一度成为印度的国教。

3.发展:早期佛教反对第一等级婆罗门的特权,提出“众生平等”,不拒绝低种姓的人入教,同时,佛教宣扬“忍耐顺从”,得到国王和一些富人的支持。

信仰佛教的民众日益增多,佛教一度成为。

4.向外传播:

①北线:公元前3世纪后,开始传播,公元前1世纪,经中亚传入中国新疆,再传入内地,后传到朝鲜、日本和越南等。

②南线:往南经锡兰,传到东南亚的缅甸、泰国、柬埔寨等国。

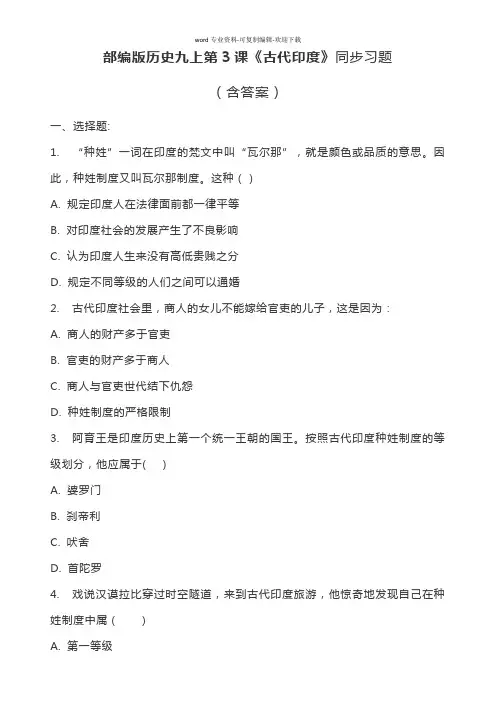

部编版历史九上第3课《古代印度》同步习题(含答案)一、选择题:1.“种姓”一词在印度的梵文中叫“瓦尔那”,就是颜色或品质的意思。

因此,种姓制度又叫瓦尔那制度。

这种()A. 规定印度人在法律面前都一律平等B. 对印度社会的发展产生了不良影响C. 认为印度人生来没有高低贵贱之分D. 规定不同等级的人们之间可以通婚2.古代印度社会里,商人的女儿不能嫁给官吏的儿子,这是因为:A. 商人的财产多于官吏B. 官吏的财产多于商人C. 商人与官吏世代结下仇怨D. 种姓制度的严格限制3.阿育王是印度历史上第一个统一王朝的国王。

按照古代印度种姓制度的等级划分,他应属于( )A. 婆罗门B. 刹帝利C. 吠舍D. 首陀罗4.戏说汉谟拉比穿过时空隧道,来到古代印度旅游,他惊奇地发现自己在种姓制度中属()A. 第一等级B. 第二等级C. 第三等级D. 第四等级5.在印度电影《流浪者》里有一句经典台词是“法官的儿子永远是法官,小偷的儿子永远是小偷”。

这句话有明显的阶级歧视,这种阶级歧视最可能源自以下哪一制度?()A. 禅让制度B. 种姓制度C. 元首制D. 采邑制6.佛教产生于()A. 公元前6世纪B. 公元前1世纪C. 公元1世纪D. 公元6世纪7.有一篇历史论文的关键词是“阿拉伯数字”、“梵文”、“佛教”、“古代文化”,据此可知这篇论文的内容主要和哪个国家相关?()A. 印度B. 沙特阿拉伯C. 伊拉克D. 埃及8.亚非大河流域出现的四大文明古国,按照地理位置从东到西的排列顺序是A. 中国、巴比伦王国、印度、埃及B. 中国、印度、巴比伦王国、埃及C. 埃及、印度、巴比伦王国、中国D. 埃及、巴比伦王国、印度、中国9.从发源地来看,亚非文明古国的共同之处是()A. 以海洋为中心B. 以大河流域为中心C. 以大山为中心D. 以城市为中心10.大河流域是孕育人类文明的摇篮。

下列选项搭配正确的是A. 两河流域——古巴比伦——《汉谟拉比法典》B. 恒河——古埃及——金字塔C. 尼罗河——古印度——佛教D. 黄河、长江——中国——种姓制度二、材料解析题:11.阅读下列材料:以下是古代某国的法律条文杀害婆罗门者应损毁自己,并三次投入火中。

(部编)人教版初中九年级历史上册《第3课古代印度》公开课获奖教案_0第3课古代印度【教材依据】本课是人民教育出版社出版,部编教材九年级上册第一单元第三课,这三课是并列的关系,分别展现尼罗河流域、两河流域、印度河流域辉煌灿烂的农耕文明。

本课共有三个子目录:“古代印度河流域文明”、“森严的种姓制度”、“释迦摩尼创立佛教”。

第一部分与第二、第三部分是包含关系,第二、第三部分是因果关系。

世界古代史从早期人类的出现,直到公元15世纪末期,期间经历了原始社会、奴隶社会和封建社会,原始社会这一部分的内容已经从部编人教版中取消,开篇从大河文明说起,本课的古印度是四大文明古国之一,其发展阶段属于奴隶社会,是大河文明的重要组成部分。

【设计理念】按照《初中历史课程标准》这节课要求通过种姓制度和佛教的创立,初步了解古代的印度社会。

根据《初中历史课程标准》确立了本课的设计理念。

课程环节的设置体现“以学生为主体”的教学理念,引导学生积极主动地参与教学过程。

教学采用多种教学手段,激发学生学习兴趣。

开展有效教学、构建高效课堂。

在教学过程中,贯穿培养学生的核心素养,明确时空观念;培养历史情境想象和推理能力;树立正确对待文化的正确态度。

使学生阅读、识图、分析、比较、整合知识等能力在教学中不断提高。

【学情分析】古埃及、古巴比伦的的文明发展历程及文明成果在前面的教学中已经学习了,本课利用学生在学习古埃及、古巴比伦时建立的模式进行学习,所以相对容易。

初三的学生逻辑推理能力、比较分析能力、读图能力都有很大的提高。

【教学目标】1.知识与能力:知道古印度的地理位置、自然环境、文明历程;通过种姓制度和佛教的创立,初步了解古代的印度社会。

2.过程与方法:①展示古代印度与现代印度的地图,比较古印度和现代印度的差别;展示现代印度的经纬度地图,分析推导古印度的自然地理条件;阅读课本画时间轴思维导图展现古印度文明的出现、国家的建立、国家的统一与鼎盛;展示中国和古印度地图,探究古印度屡次遭到外族入侵,文化被严重破坏而中国文化源远流长的原因。

第3课古代印度【知识框架】

古代印度发源地印度河流域

文明古国古代印度

文明成就佛教、阿拉伯数字社会制度种姓制度

【重点梳理】

【知识延伸】

1.深受印度佛像艺术影响的中国古代石窟有哪些?

甘肃敦煌的莫高窟、山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟和天水麦积山石窟等。

2.印度种姓制度的影响。

印度种姓制度固化了社会阶层,严重束缚了印度社会的发展。

它渗透到印度社会生活的各个方面,阻碍了印度社会的进步。

种姓制度引起人们的不满,激化了社会矛盾,客观上促成了佛教的诞生。

古代印度古代印度1. 古代印度文明的出现★古代印度河流域文明2. 古印度国家的出现定义:雅利安人进入古印度后,逐渐产生不同等级,形成严格的等级制度,史称“种姓制度”。

★森严的种姓制度①各个等级之间有高度贵贱之分;内容②下一级别的人没资格从事高一等级的职业;③不同阶级的人不得通婚。

种姓制度的影响1. 创立时间:公元前6世纪。

释迦牟尼创立佛教 2.创始人:乔达摩·悉达多3.教义:佛教提出“众生平等”,不拒绝低种姓人入教4. 传播:.北线:公元前3世纪后,开始传播,公元前1世纪,经中亚传入中国新疆,再传入内地,后传到朝鲜、日本和越南等。

.南线:往南经锡兰,传到东南亚的缅甸、泰国、柬埔寨等国。

一、古代印度河流域文明(一)古代印度文明的出现:最早出现于印度河流域。

约公元前23世纪至前18世纪,出现哈拉巴文明和摩亨佐·达罗等早期文明。

(二)古印度国家的出现:1. 公元前1500年左右,雅利安人在印度河流域和恒河流域定居,印度北部出现许多小国。

2. 孔雀王朝统治时期是古达印度文明的鼎盛时期,印度基本实现了统一。

【相关史事】哈拉巴和摩亨佐。

达罗都是城市遺址。

从遗址看,这些城市的建设都经过精心规划。

城市分为上城和下城两部分。

上城是政治中心,有高大的公共建筑。

下城是住宅区和工商业活动区,街道笔直宽阔,垂直交叉,街区整齐划一,有完整的下水道系統。

印度河流域古城遗址【相关史事】传说印度最早发现和使用的金属是黄金,因而印度有“黄金之国”的美称。

古代西亚的波斯人、希腊的亚历山大帝国、中亚的游牧民族和近代的欧洲人,都觊觎着印度的财富而侵入这里。

印度也是大象之国,象兵是古代印度的重要兵种。

传说古代印度国王出游时,常动用上千头大象。

古代印度人民创造了灿烂辉煌的文化。

世界上广泛应用的“阿拉伯数字”,实际上起源于印度,后经阿拉伯人传播到世界各地。

古代印度的佛像艺术对中国有很大影响,是中国古代石窟佛像造型艺术的渊源。

部编版九年级上册历史第3课《古代印度》课堂笔记古代印度【导入】1. “笑傲江湖”中的段誉娶了一个古代印度公主为妻,这让我们了解到了古代印度的确存在,那么古代印度的历史到底是怎样的呢?2. 今天我们将学习九年级历史第三课《古代印度》,这一课会带领我们了解古代印度的历史、文明和宗教。

【知识点一古代印度的历史发展】1. 印度位于亚洲的南亚地区,古代印度地区曾经有过多个王国和朝代,其中最著名的是印度教徒创建的古印度文明。

2. 在公元前2500年,古印度的夏尔达文明开始发展,这个朝代的城市规划和水利工程在当时被认为是非常先进的。

3. 亚历山大大帝曾经征服了古印度北部,建立起希腊化的王朝。

但随着印度教文明的兴起,希腊化的王朝逐渐式微。

汉朝时期,汉武帝派遣张骞出使印度,开通中印贸易。

4. 公元前320年,印度波斯王朝的成员迦摩缕王建立了印度第一个帝国——孔雀王朝,其最伟大的统治者阿育王将印度各地统一起来,并采取了以佛教为主的宗教政策。

5. 孔雀王朝之后,印度历史经历了许多王国的兴亡,但是宗教对印度社会的影响一直不断。

印度的宗教种类非常多,以印度教、佛教、锡克教为主。

6. 1947年印度独立,成为了一个独立国家,现在是一个多民族、多宗教、多语言的国家。

【知识点二古印度的文明和宗教】1. 古印度的文明有很多特色,例如佛教艺术、道路建设、陶器制作等,但是其中最著名的莫过于印度教了。

印度教擅长音乐、舞蹈、戏剧等艺术形式,也有着丰富的神话故事和哲学思想。

2. 印度教是一种多神教,里面有三位主神:梵天、湿婆和毗湿奴,印度教徒相信,人们的灵魂会被转世到不同的身上,通过反省自己来净化灵魂,最终实现灵魂解脱。

印度教对古代印度文化和社会习俗产生了深远的影响。

3. 另外一个重要的宗教是佛教,佛教是在古代印度诞生的,佛教强调“无我”、“缘起性空”等哲学概念,主张用慈悲、智慧、忍耐、平和去面对世界,这对古代印度文化及周边国家的文化也有着很大的影响。

第三章古代印度的"舞论"第一节古代印度戏剧概貌的戏剧之花,最早萌发于印度。

亚里斯多德的学生亚历山大曾率师于公元前三二六年春天进入印度。

这对亚历山大来说,是一次困难重重的悲剧性进军,而对人类文化史来说,却翻开了一道沟通东、西方的渠道。

古代最博识的学者的弟子,无意之中用铁蹄连接了人类最早的两个戏剧发祥地。

但是,还没有什么确切的史料说明希腊戏剧与印度戏剧在当时的相互影响。

艺术理论家和考古学家们从古代印度孔雀王朝、巽伽王朝的雕刻中不难发见希腊、波斯艺术的影子,在巽伽王朝的菩提伽耶围栏,甚至还可发见*些浮雕在题材上与希腊神话的联系,至于印度西北部出现于公元前二世纪的所谓犍陀罗艺术,其初期简直可以称为希腊罗马艺术在的一脉分支。

由此,断言古代印度的文化艺术曾受过希腊罗马的鼓励,是不会有问题的。

但是,这一切,主要得之于后人对实物的考据而并不是历史记载。

实物考据,对于雕刻这样构成成分单一、保存时间长远的艺术门类来说特别便利,而对戏剧这样的综合艺术来说却不能赖此窥取全貌了。

例如,人们不难见到一些印制精细的巽伽王朝的山奇雕刻像片,那流荡着准确而优美的女性曲线,焕发着健康而强烈的青春活力的女药叉圆雕,除了历史的风尘在她们的眉眼间磨去了一些锋棱,在她们的肌体上留下一些石花之外,我们看到的就是这一雕刻艺术的实体全貌,而其所依附、所装饰的大塔,也比拟容易考证年代。

戏剧就不同了,鼓乐声早已飘散于二千年之前,单从遗留的几个剧本,只能分析推断出它的一个局部。

因此,在没有获得更多的证据之前,我们很难臆测古代印度戏剧的全部形态,包括它与希腊、罗马戏剧的钩连情况。

从现存的一些文学剧本来看,它与中国古代戏曲一样,与希腊戏剧体系并没有附属和姻联关系,而是各自独立的体系。

联舞台美术家雷科夫在谈到古代戏剧的研究时曾说:在这项研究工作中,往往会遇到很大的困难,使人很难对它进展了解。

古代的戏剧文学浩如烟海,但是保存下来的完整作品却不过五十余种。

第三章古代印度(4课时)一、教学目的和要求了解古代印度河流域文明----哈拉巴文化产生、发展及其衰亡的历史,更深层次理解印度种姓制度、早期佛教产生的社会背景极其阶级实质,同时要掌握古代印度文化的主要成就。

二、教学重点(一)哈拉巴文化的衰亡(二)宗教的产生三、教学难点(一)瓦尔纳制度的产生和演变(二)印度社会发展历程以及文化的辐射四、教学方法和教学手段:讲授法五、教学过程第一节印度河流域文明一、印度文明是分裂统一的发展趋势,纵观其文明大致有以下:印度河流域(BC2300—1750)吠陀时代(BC15000—600)列国时代(BC600—400)孔雀帝国时代(BC1500—187)贵霜帝国时代(公元1—3C)笈多王朝(320年——540年)戒日帝国拉其普特时期德里苏丹国家莫卧尔帝国(1526—1707)天竺:古印度之别称,在中国史籍中最早印度称为:“身毒”“天竺”“贤豆”,《后汉书·西域传》载“天竺国一名身毒,在大月氏之东南数千里。

以后晋书、魏书《新唐书》《宋史》均称为天竺,唐代玄奘《大唐西域记》中始称“印度”写到“详夫天竺之称,异议纠纷,旧云身毒贤豆,今从正音,宜云印度。

”二、古代印度的自然环境和居民三、哈拉巴文化(一)哈拉巴文化的发现和基本特征(二)关于哈巴拉文化的争论第二节雅利安人的奴隶制城邦一、吠陀时代“吠陀时代”原意为“知识”学问,雅利安人的圣书,共有四部,是祭司们在祭神中所用的颂歌,经文和咒语的汇编。

(一)婆罗门教1、概念婆罗门教是印度古代宗教,现在流行的印度教的古代形式。

以吠陀经为主要经典;因崇拜梵天及有婆罗门种姓担任祭司而得名。

婆罗门教起源于公元前2千年的吠陀教,等级森严,分为婆罗门,刹帝利,吠舍,首陀罗。

公元前6世纪至公元4世纪是婆罗门教的鼎盛时期,公元4世纪以后,由于佛教和耆那教的发展,婆罗门教开始衰弱。

公元8、9世纪,婆罗门教吸收了佛教和耆那教的一些教义,结合印度民间的信仰,经商羯罗改革,逐渐发展成为印度教。

印度教与婆罗门教没有本质上的区别,其教义基本相同,都信奉梵天、毗湿奴、湿婆三大神,主张善恶有报,人生轮回,轮回的形态取决于现世的行为,只有达到“梵我同一”方可获得解脱,修成正果。

因此,印度教也称为“新婆罗门教”,前期婆罗门教则称为“古婆罗门教”。

2、经典及文献经典是吠陀。

原意为宗教的知识,后来转化为对婆罗门教、印度教经典的总称。

从广义上说,吠陀是用吠陀梵文写作的一些西北印度文献的汇总,是关于对神的诵歌和祷文的文集;约在公元前20世纪到前10世纪间形成,它包含吠陀本集、梵书、森林书、奥义书。

从狭义上说,吠陀只是指吠陀本集。

梵书说明与吠陀本集有关的祭祀的起源、目的、方法及赞歌、祭词、咒术的意义的文集。

4部吠陀本集都有各自的梵书。

目前尚存14~15部。

森林书梵书的附属部分。

因在森林中传授而得名。

它不仅包括对祭祀的仪式和方法的说明,同时也涉及到祭祀的意义,宇宙和人生的奥秘,人和自然、神的关系等哲学问题。

奥义书森林书的附属部分,也是吠陀的最后部分。

它往往和森林书相混,不易辨别。

它的梵文原义是“近坐”、“秘密的相会”,引申而成为师生对坐所传的秘密教义。

奥义书也被称为“吠檀多”(意为“吠陀的末尾”或“吠陀的最高意义”)流传下来的奥义书有200多种,一般认为成书于公元前7~前5世纪,最晚的是16世纪的作品,3、信仰:多神崇拜主神崇拜在梵书、奥义书时代,吠陀万神殿中的一些神开始成为婆罗门教的主神,从而出现了“三神一体”的梵天(创造神)、毗湿努(护持神)和湿婆(破坏神)。

4、祭祀礼仪祭祀万能是婆罗门教的重要纲领之一。

祭祀大致可分为家庭祭和天启祭或称火祭两类。

家庭祭在家庭中进行,以人事为主。

通常有十二种祭仪:①受胎。

一般在妇女怀孕后进行;②成男。

祈求胎儿为男性;③分发。

妇女怀孕3、4个月后,将头发分开,祈求母亲和胎儿安泰;④出生。

婴儿出生后,祈求涤除胎前的不净,祝将来健康;⑤命名;⑥出游。

婴儿初次出行;⑦哺养。

最初吃食物;⑧结发。

表示已入童年;⑨剃发。

表示已成年;⑩入法。

从师学习吠陀,接受宗教训练,成为婆罗门教徒;(11)归家。

学成归家,开始过世俗生活;(12)结婚。

此外,还有新月祭、祖先祭等定期举行的祭仪。

5、社会思想及伦理原则婆罗门教的宗教活动和社会生活是密不可分的。

在梵书、奥义书时期,一切社会意识形态──哲学、政治、法律等无不包括在婆罗门教的神学体系之内。

其社会思想和伦理原则体现在种姓制度、教徒修行和生活历程的四行期方面。

6、四行期为了把世俗生活纳入宗教行事中去,婆罗门教提出了教徒修行和生活历程的四行期:①梵行期。

从师学习吠陀,接受宗教训练,敬事师长,过苦行生活,一般为12年;②家住期。

在家过世俗生活,娶妻生子,经营与婆罗门身份不相违背的社会职业,进行家祭并施舍;③林栖期。

家事既毕,本人或携妻隐居丛林,作种种苦行,亲证梵我,严格奉行祭祀的各种规定;④遁世期。

弃家云游四方,靠接受施舍为生,把苦乐弃之度外,以期获得最后解脱。

在吠陀后期文献中,有的主张把遁世期安排在林栖期之前,也有人认为在梵行期后即可漫游在外,成为行者、头陀或苦行僧,以后,这种制度也为印度教所袭用。

7、三大纲领以及其他重要纲领婆罗门教的三大纲领是:吠陀天启,祭祀万能,婆罗门至上。

其一,吠陀天启:婆罗门教认为,《吠陀》是由古代圣人受神的启示而诵出、最后由广博编集而成的,乃是神圣的知识。

所以,吠陀文献只有“再生族”才有资格阅读,“一生族”无权问津。

“天启”原意为“听”,引申为“神的启示”。

人类早期经典文献的这种神圣性,是世界上几大文化传统所共有的一个特征:它们是“天启”或“神的启示”、而后由圣人编定的。

这使我们想起中国的“群经之首”《周易》,它也是神的启示,而其编定也是“人更三世”(经过三代圣人)。

后来佛教的经典,也具有类似的神圣性。

其二,祭祀万能:婆罗门教认为,祭祀活动具有特别重要的意义。

祭司是人与神之间的中介,通过祭祀活动,既代表人向神献祭,又代表神向人传谕。

祭祀活动乃是人类早期精神生活的一个基本要素,祭司充当着人与神之间的沟通者。

在中国古代的祭祀活动中,“史巫”便是人与神之间的沟通者。

后来的佛教(后期佛教),也有自己的祭祀活动及其仪轨。

其三,婆罗门至上:婆罗门教认为,婆罗门是“最胜种姓”、“人间之神”。

“婆罗门”意思是“清净”,据说是从“原人”的头生出来的。

他们是一切知识的垄断者,《摩奴法典》规定,婆罗门有六法:学习《吠陀》,教授《吠陀》,为自己祭祀,为他人祭祀,布施,受施。

这六法的教义规定也多被后来的佛教吸收了,只是具体的内容有所不同。

二、种姓制度1、产生2、演变影响今天印度的等级制度,随着经济的发展随着社会分工的进一步发展,在吠舍和首陀罗中繁衍出许多从事不同职业的集团,这些成为.....,随着....的增多,原来的四个种姓的区分也就逐渐失去了存在的意义,并最终被取代。

虽然,1950年,印度从法律上失掉了种姓制度,但一直的根深蒂固,还是印度社会一个重要而又难以解决的问题。

印度自古代到近代,经历了几种社会形态的更迭,但种姓制度一直保留下来,成为历代剥削阶级的统治工具,种姓制度从产生经过长期的演变越来越复杂。

在四个种姓之外,又出现了亚种姓,今天印度仍有种姓制度的残存。

3、特点:四大种姓在理论上皆为职业世袭,内部联姻,排斥外人的社会集团,各种姓的法律地位,社会权利,宗教生活皆不同。

特点:地位不平等:来自原始巨人的不同部位;职业不同;宗教生活不同——再生族与非再生族,如果首陀罗故意听人诵经,须向耳朵里灌熔化的蜡,如果诵读吠陀割掉舌头,如果记忆吠陀原文,须将身体劈为两半;在法律方面的不平等,如果高等人辱没低等人,罚款,但如果首陀罗恶毒辱骂再生人,则割掉舌头,如果以无礼的态度评论在生人的名字和种姓,须用小指长的烧热铁钉插入其口中,如果首陀罗傲慢地教训了婆罗门的人,就要往他的口中和耳朵里灌滚烫的油;在婚姻方面,实行内婚制,顺婚和逆婚(贱民或不可接触者)。

4、影响:对印度社会发展,民族文化、民族心理产生深刻影响。

第一,种姓造成印度社会阶层的隔离,阻碍了社会成员的流动,使下层劳动群众备受压迫和歧视,对所从事的工作缺乏兴趣,缺乏创造性,缺乏民族凝聚力,延缓社会的进程。

第二,印度的文学作品,《摩柯婆罗多》也反映了种姓制度对文化的影响,以及最流行的印度教也反映了种姓制度对社会的影响。

第三,种姓制度的世袭,把生产限制在一个狭小范围内,阻碍了社会经济的发展,进入经济时代,整个世界进步,而种姓制度的负面作用使印度落后于世界,19C中期终于沦为英国殖民地。

第二节列国时代一、列国的形势二、政治制度君主制和共和制三、社会经济状况四、阶级矛盾的尖锐化五、反婆罗门教思潮的兴起(一)早期佛教1、背景经济政治背景;思想文化方面的原因主要包括①释迦族部族宗教的影响,以佛立宗是传统信仰。

②土著文化的影响③反婆罗门教的沙门思想影响④婆罗门教思想其亚报轮回即什分接迈。

2、教义:四圣谛、八正道3、乔达摩·悉达多4、在中国的传播过程(1)两汉之际,魏晋南北朝为译传阶段(2)隋唐两代创造阶段、鼎盛阶段(3)宋元明清中国佛教处于融合阶段第三节孔雀帝国一、摩揭陀的兴起二、马其顿亚历山大的入侵与孔雀帝国的建立BC327年,马其顿亚历山大灭亡波斯后侵入次大陆,而北部很快征服了五河流域,但是由于士兵厌战和印度人民的反抗。

BC325年,亚撤回巴比伦只留下驻军。

BC325年,孔雀帝国建立。

三、孔雀帝国的政治经济1、君主专制制度2、土地制度3、奴隶制与等级制度4、孔雀帝国的灭亡:公元1世纪初,印度被大月氏建立的贵霜帝国统治。

六、作业和思考题(一)名词解释吠陀时代瓦尔纳制度乔达摩·悉达多佛教(二)简答题1、印度瓦尔纳制度的具体内容是什么?其主要特征。

2、婆罗门教是怎样形成的?3、早期佛教的产生背景、内容(教义)意义。

七、参考文献1、R·塔帕尔《印度古代文明》浙江人民出版社 19892、季羡林《中印文化关系史论丛》人民出版社19573、涂厚善:《古代印度河流域的文化》,商务印书馆,1959年。

3、辛哈:《印度通史》,商务印书馆,1983年。

八、课后分析。