爱情蝶作为一个中华文化中常见的意象

- 格式:ppt

- 大小:3.42 MB

- 文档页数:18

揭秘古代男女19种定情信物的真实含义组图揭秘古代男女19种定情信物的含义组图何以致拳拳?绾臂双金环。

何以道殷勤?约指一双银。

何以致区区?耳中双明珠。

何以致叩叩?香囊系肘后。

何以致契阔?绕腕双跳脱。

何以结恩情?美玉缀罗缨。

何以结中心?素缕连双针。

何以结相于?金薄画搔头。

何以慰别离?耳后玳瑁钗。

何以答欢忻?纨素三条裙。

何以结愁悲?白绢双中衣。

——节选三国时期大才子繁钦《定情诗》三国时期大才子繁钦文辞俏丽,意气昂扬,是曹操颇为喜爱的主薄,他仅存的长诗《定情诗》以铺彩摛文的手法、热情奔放的词句千古流传,惊艳后世。

诗中的连续对答,展现了古代男女守护爱情、见证誓言的十大定情信物。

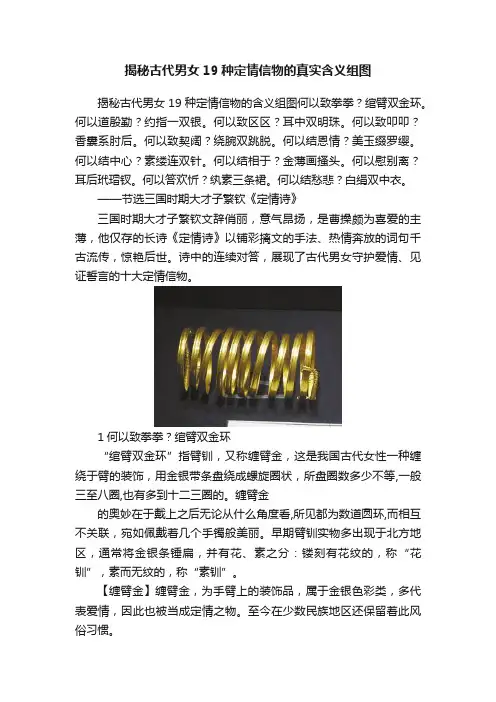

1何以致拳拳?绾臂双金环“绾臂双金环”指臂钏,又称缠臂金,这是我国古代女性一种缠绕于臂的装饰,用金银带条盘绕成螺旋圈状,所盘圈数多少不等,一般三至八圈,也有多到十二三圈的。

缠臂金的奥妙在于戴上之后无论从什么角度看,所见都为数道圆环,而相互不关联,宛如佩戴着几个手镯般美丽。

早期臂钏实物多出现于北方地区,通常将金银条锤扁,并有花、素之分:镂刻有花纹的,称“花钏”,素而无纹的,称“素钏”。

【缠臂金】缠臂金,为手臂上的装饰品,属于金银色彩类,多代表爱情,因此也被当成定情之物。

至今在少数民族地区还保留着此风俗习惯。

2何以道殷勤?约指一双银以戒指作为定情物,无论在东方还是西方都颇为通用,不过在古代中国用戒指定情的习俗虽由来已久,但此戒指只作为定情物,并不在婚礼上出现。

据悉,戒指原本起源于古代宫廷,女性戴戒指是用以记事。

戒指是一种“禁戒”、“戒止”的标志。

当时皇帝三宫六院、七十二嫔妃,在后宫被皇上看上者,宦官就记下她陪伴君王的日期,并在她右手上戴一枚银戒指作为记号。

当后妃妊娠,告知宦官,就给戴一枚金戒指在左手上,以示戒身。

由于嫔妃都将戴上戒指视为荣耀,这种习俗便流传开来,到了东汉时期民间已经非常普遍。

苏东坡《寒具》诗虽然是写一种叫馓子的食物,但诗中“夜来春睡浓于酒,压褊佳人缠臂金。

梁祝“化蝶”成因及其文化意义梁祝“化蝶”是中国传统爱情故事梁祝传说中最核心的情节之一。

这一传说起源于唐朝,经过多个历史阶段的演变,逐渐成为人们口耳相传的经典故事。

在梁祝传说中,化蝶是一个极具浪漫色彩和神秘色彩的情节,它不仅表现了梁山伯与祝英台的坚定爱情,还蕴含着深刻的文化意义。

本文将从多个方面探讨梁祝“化蝶”的成因及其文化意义。

梁祝化蝶的过程涉及到梁山伯与祝英台在人间的爱情受阻后,通过修炼成蝶来继续他们坚定的爱情。

这一过程包含了许多复杂的因素,如人物性格、情感变化、环境背景等。

梁山伯与祝英台的人物性格是他们化蝶的重要原因之一。

梁山伯是一个忠厚老实、才华横溢的读书人,而祝英台则是一个勇敢、机智的女子,不甘于命运的安排。

这种性格差异使得他们在面对现实的压力时,选择了不同的方式来继续彼此的爱情。

情感变化也是梁祝化蝶的重要因素。

在梁祝传说中,两人经历了种种磨难,对彼此的情感不断加深。

当梁山伯在病重中离世时,祝英台悲痛欲绝,这时他们的爱情达到了最高点,也预示着化蝶情节的即将到来。

环境背景对梁祝化蝶也有一定的影响。

在封建社会中,女性的地位低下,婚姻往往由父母和媒妁之言决定。

梁祝的爱情故事发生在这种社会背景下,他们只有通过修炼成蝶才能突破现实的束缚,继续在一起。

梁祝“化蝶”不仅是一个浪漫的情节,还蕴含着深刻的文化内涵。

它表达了对爱情、生死、命运等主题的多重解读。

梁祝化蝶表现了人们对爱情的赞美和追求。

梁山伯与祝英台的爱情历经千辛万苦,甚至在面对生死的考验时都不离不弃。

这种对爱情的执着追求,是梁祝传说得以流传千古的重要原因之一。

梁祝化蝶也表现了人们对生死观念的转变。

在封建社会中,人们的生死观念往往是尘世生命终止后,轮回转世或投胎转生。

而梁祝化蝶则表现了人们对生死观念的突破,表现了生命不灭、爱情永存的信仰。

梁祝化蝶还表现了人们对命运不公的反抗。

在故事中,梁山伯与祝英台受到了种种不公平的待遇,但他们并没有屈服于命运的安排,而是通过修炼成蝶来继续追求自己的幸福。

七夕节中国文化中的爱情象征七夕节,也被称为中国情人节,是中国传统的浪漫节日。

它源于古代的牛郎织女传说,与爱情密切相关。

在中国文化中,七夕节有着丰富的爱情象征,以下将分别介绍。

1. 牛郎织女传说七夕节的爱情象征最为重要的来源就是牛郎织女传说。

传说中,牛郎织女分别是一对牛仙和织女仙,由于遭到玉帝的阻拦,二人被迫分隔于鹊桥两岸,每年的七夕夜才可以相会一次。

这个故事讲述了一个凡人与仙女之间真挚坚定的爱情,象征着爱情的坚贞和不懈追求。

2. 七夕乞巧七夕节的爱情象征之一是乞巧。

乞巧是中国古代女子在七夕夜向织女仙乞求智慧和巧手的节日习俗。

女子们会提前准备绣花针、绣线、绢片等手工制作用具,然后在七夕夜时集体进入院子里,点燃灯笼,将自己的心愿写在绢片上,再用红丝线将绢片系在桂树上。

这一传统象征着女子们渴望美好婚姻和幸福的爱情。

而乞巧也体现了女性在传统社会中追求自主与平等的精神。

3. 七夕的禁忌七夕节也有一些与爱情相关的禁忌。

在中国传统文化中,七夕节被视为“女儿节”,有一些禁忌被人们遵守。

例如,不宜此日结婚订婚,以免冲撞了牛郎织女的故事;不宜剪指甲、修眉,以免伤害织女仙;同时,也禁忌自己一个人过夜或独自离家外出,以免独身一生。

这些禁忌以及传统观念的存在,使得七夕节的爱情象征更加深入人心。

4. 七夕的礼物和节目在七夕节,人们会通过赠送礼物和欣赏各种表演来表达爱情。

最常见的礼物就是巧克力和鲜花,因为巧克力甜蜜可口,而鲜花则寓意着爱情的美好。

此外,情侣们也会选择在这一天一起观看浪漫的电影、看演唱会或者参加七夕情人舞会等活动来增加彼此间的情感。

这些举动展现了人们对爱情的热情和浪漫,也成为了七夕节爱情象征的一部分。

七夕节中国文化中的爱情象征丰富多样,从牛郎织女传说中的爱情坚贞,到乞巧活动中的心愿和追求,再到节日禁忌和赠送礼物等方式,都在传达着中国人对爱情的独特诠释。

这一节日在中国的历史长河中经久不衰,同时也承载着人们对美好爱情的向往与追求。

七夕古代文人的爱情信物七夕是中国传统节日中最具浪漫色彩的一天,而古代文人对于七夕的情感和想象更是让人感叹。

在这个浪漫的节日里,古代文人们常常以各种特殊的方式表达自己对于爱情的渴望和期待。

他们不仅会用文字表达爱情情感,更会用一些特殊的爱情信物来象征他们对爱情的执着与承诺。

这些爱情信物各不相同,却都凝聚了文人们深沉的情感与梦幻的想象。

古代文人们对于七夕这一天的爱情信物非常重视,他们相信这些信物代表着爱情的承诺和永恒。

其中最为常见的爱情信物当属“鸳鸯”。

鸳鸯一对一雌一雄,象征着夫妻恩爱、天长地久。

古代文人们常常会赠送鸳鸯给自己的心上人,以表达对爱情的承诺和祝福。

有些文人还会用蜡烛的方式制作鸳鸯形状,让它们在激荡的烛光中舞动,寄托对爱情的美好祝愿。

此外,古代文人们还会赠送一些寓意深远的爱情信物,比如蝴蝶。

蝴蝶是中国文化中重要的象征之一,代表着自由和美丽。

古代文人们将蝴蝶与爱情联系在一起,视为爱情的见证和承诺。

他们会用薄纸或绢制作蝴蝶模型,然后在蝴蝶翅膀上书写情诗或对联,将自己的情感融入其中。

这些蝴蝶信物可以滑动,展开时仿佛翩翩起舞,在表达爱情的同时,也诠释了文人们对爱情的追求和赞美之情。

除了鸳鸯和蝴蝶,古代文人们还常常使用一些具有独特寓意的宝物作为爱情信物。

比如“琉璃球”。

琉璃球是古代文人们非常喜爱的宝物之一,它通体透明,闪烁着五彩斑斓的光芒。

文人们将其视为爱情的象征,认为它具有驱邪避祸和辟邪消灾的作用。

他们会将自己的爱情与琉璃球相连,将心中的渴望和承诺蕴藏其中,以期能够拥有一段纯净而坚定的爱情。

古代文人们对于爱情信物的追求不仅表现在具体的物品上,还表现在心灵的交流和情感的传达上。

他们通过写信的方式与心上人沟通,将浓浓的爱意化为文字,倾诉内心的情感和思念。

古代文人们的情书常常洋溢着深情和伤感,寄托了他们对爱情的渴望和追求。

这些情书被保存了下来,成为了我们了解古代文人爱情观的珍贵遗产。

七夕古代文人的爱情信物是他们对于爱情的承诺和表达。

所以说你对祝英台头目化蝶这一情节的看法“梁祝”是民间四大传说之一,流传时间久远,其中“化蝶”的结局更是让人们称颂,通过对“梁祝”故事的产生及其结尾进行分析,探讨梁祝“化蝶”背后的文化内涵。

梁祝“化蝶”文化内涵一、梁祝传说的发展及演变《梁山伯与祝英台》是我国著名的四大民间传说之一,故事形成时间较早,至今已有一千五百年的历史。

目前我们所看到的“梁祝”故事的情节单元如下:(1)祝英台女扮男装,外出求学;(2)结识梁山伯,同窗读书;(3)英台回乡,山伯家访,始知其为女子;(4)英台他家,山伯病死;(5)英台祭墓,合葬化蝶。

“梁祝”最初故事形态并非如此,它有一个发展演变的过程。

梁山伯与祝英台都是东晋时代的人,但是这个故事是从什么时候开始形成的,并没有确切的证据来证明,根据后来的相关文字资料,大致可以推断为三国以后六朝以前的东晋时代。

“梁祝”的传说就是受到南朝民歌《华山畿》的影响而形成,二者的结尾相同。

关于梁祝故事的最早的文字记载可以在初唐梁载言的《十道四蕃志》中见到,但是记载非常简略。

到了晚唐时期,张读的《宣室志》中加入了具体的情节,此时“梁祝”传说的基本情节已经具备。

到了宋代,在宋徽宗大观年间,李茂诚的《忠义土庙记》将“梁祝”故事的结局进行了大的改动,把梁山伯写成了一个想当官的人,在他死后变成鬼魂还帮助一个太尉镇压了农民起义,此事过后,太尉为他建了庙宇,让他可以享受香火。

到了南宋时期,梁祝化蝶的结局出现,文字记载是:“蝴蝶凝山魄,花开想玉颜”,这是薛季宣在《游祝陵善权洞》中所写。

明清时期关于化蝶的情节记载更加明确。

到了近现代,很多出现在戏曲当中,在电影舞台上,结合了很多的版本,增加了故事的情节,梁祝的故事内容更丰富,细节更完整。

二、梁祝“化蝶”的文化内涵故事的结局是梁山伯与祝英台“化蝶”,这个故事不论怎样改编,都会选择“化蝶”的结局,关于这样的结局,已经成为一个重要的研究课题。

最早将化蝶与“梁祝”联系在一起的并不是梁祝故事的发源地宁波,而是江苏宜兴。

[摘要]由台湾作家陈天佑的微型小说《永远的蝴蝶》引起思考:蝴蝶作为真挚爱情的意象,一直深受文人墨客的青睐,屡屡出现在中国古代文人的创作之中。

从蝴蝶这一生物的属性、特征及象征意义入手,浅析蝴蝶在古代文学中作为爱情意象的内在原因及合理性。

[关键词]蝴蝶;意象;古代文学;爱情[中图分类号]I206.2-4[文献标志码]A[文章编号]2096-0603(2020)08-0226-02浅析中国古代文学作品中蝴蝶作为爱情意象的成因陈迟(广东省对外贸易职业技术学校,广东广州510520)在中国古代文学的漫漫长河中,纵观古代文学作品,将昆虫作为意象的创作比比皆是,列举一二便有《诗经·齐风·鸡鸣》中的“苍蝇”,蒲松龄《聊斋志异》中的“促织”,庄子《逍遥游》中的“蜩”,晚唐诗人罗隐笔下的“蜂”等。

这些昆虫作为意象均有一定的象征意义,如“苍蝇”则用来指代向当政者进谗言的小人;“促织”表面上是指用于角斗玩乐的虫,实际上透过这一意象背后有力地讽刺了当朝昏庸腐朽以及对老百姓的欺凌压迫;“蜩”则用来比喻世间格局狭小却自鸣得意的人;“蜂”则用来赞美辛苦付出、不畏艰难的劳动人民。

而从东晋时期至清朝年间,我们不难发现蝴蝶这一生物在中国古代文学史中同样超越了作为昆虫本身的含义,相比其他昆虫而言,受到了更多文人墨客的青睐,被赋予特征内涵,常常作为意象被众多作品所引用,尤其成为爱情的特定符号,开启了我们对情感、生活与生命的另一番思索和体验。

一、独特的生理美蝴蝶是一种完全变态昆虫,它们必须经历钻入卵壳,用细丝固定身体进行毛虫溶解、变态发育,最后破茧成蝶。

成蝶后它们拥有色彩绚丽的双翼,羽翅线条柔和优美,图案匀称。

常见的蝴蝶大部分都是双双翩飞,在花丛或草地间,前后上下,忽远忽近,若即若离,舞姿各异。

用飞舞的身姿来发出不同信号,表达对同类的喜、怒、哀、乐。

羽化后的蝴蝶一般只有一个伴侣且具有成熟的性能力,在产卵后会举行“婚飞”。

古代象征爱情的意象-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:古代文化中,爱情意象具有深远的意义,它是文化传统和心灵情感的交融。

在古代,人们通过各种不同的象征物来表达对爱情的向往和祝福,这些象征意象在当时的社会中扮演着重要的角色。

本文将从历史的角度分析古代象征爱情的意象,并深入探讨这些意象对于当代社会和文化的影响,希望能够更好地了解古代爱情文化,并且体会到它对于人们情感生活的重要影响。

1.2 文章结构文章结构部分:本文将首先介绍古代爱情意象的概念和重要性,然后分别探讨古代象征爱情的三种主要意象,包括它们的起源、含义和在文学艺术中的体现。

最后,我们将总结这些古代爱情意象对当代文化和艺术的影响,并展望其未来的发展趋势。

通过对这些古代象征爱情的意象的深入探讨,我们可以更好地理解古代文化中对爱情的理解和表达方式。

1.3 目的目的部分内容:本文旨在探讨古代文学及艺术中常见的象征爱情的意象,通过分析古代作品中出现的各种符号和意象,揭示古人对爱情的理解和表达方式。

同时,通过对这些意象的解读,我们也可以更加深入地理解古代文化对于爱情的追求和向往。

通过对古代爱情意象的探讨,可以帮助读者更好地理解古代文学艺术作品,同时也对当代爱情观念产生启发与反思。

通过对古代爱情意象的研究,本文旨在为读者呈现一个丰富多彩、富有启发性的古代爱情世界,为当代人重新审视和理解爱情的本质提供一种思维参考和启发。

2.正文2.1 古代爱情意象一古代爱情意象一:花在古代文学和艺术中,花常常被用来象征爱情。

花朵的美丽和娇艳往往被视为爱情的象征,花的绽放和凋零也被赋予了爱情的深刻内涵。

在古代诗词中,花经常被用来形容爱人的容颜和美丽,例如“红豆生南国,春来发几枝”的句子中,红豆花被用来形容爱人的美丽容颜。

在古代绘画中,花也是常见的爱情意象,描绘了花的盛开和凋零来表达爱情的美好和脆弱。

总的来说,古代文学和艺术中对花的描绘往往承载了丰富的爱情情感,成为了象征爱情的重要意象之一。

中国情人节传统文化中的爱情印记中国情人节,又称七夕节,是中国传统的一个浪漫节日。

由于它源自古代的一个美丽爱情传说,所以在中国文化中留下了浓厚的爱情印记。

通过细细品味中国情人节传统文化,我们能够感受到古代中国人对于爱情的追求和珍视。

一、节日由来根据传说,牛郎织女是一对相爱却被天河分隔的神仙。

每年的七月初七,他们才有机会相见。

这个传说给了人们希望和憧憬,于是七夕节成为表达爱情的日子。

二、牛郎织女的故事牛郎织女的故事是中国文化中一段动人的爱情传说。

根据故事,牛郎是一个贫穷的小牧童,而织女是天上的仙女,她们在牛郎的帮助下相遇相爱。

然而,由于织女违背了天帝的规定,她被迫返回天上,离开了牛郎。

两人因为天河的阻隔,无法再相见。

而每年的七月初七,天河上会出现一座由喜鹊组成的桥,让两人有机会再度相聚。

三、七夕习俗在中国情人节这一天,人们有着许多浪漫的习俗。

其中最为有名的是乞巧活动。

乞巧,即向织女乞求巧艺、巧夺天工的手艺。

女孩子们会在这一天向织女祈福,希望自己的巧艺能够得到提高。

另外,人们还喜欢在七夕节的夜晚赏月。

月亮在中国文化中常被看作爱情的象征,而七夕节的夜晚,人们聚在一起赏月,寄托对爱情的期盼。

四、古代爱情诗词中国古代文化中,爱情诗词是表达爱情的重要方式。

许多脍炙人口的爱情诗词蕴含着中国古人对于爱情的独特理解。

比如《白头吟》中的“白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

”,就表达了对爱情的执着和追求。

五、传统礼物与表达在中国情人节,人们用特殊的方式来表达爱意。

而送礼物是其中一个最为普遍的方式。

传统的礼物如玫瑰花、巧克力、写有祝福的红包等,都代表着对另一半的爱和祝福。

此外,中国情人节也是结婚的好日子。

许多情侣会选择在这一天订婚或结婚,以寄托对彼此未来幸福的期许。

总结:中国情人节传统文化中的爱情印记悠久而深远。

传说中的牛郎织女故事、乞巧活动、赏月、古代爱情诗词以及送礼物等习俗都反映了中国人对于爱情的珍视和追求。

浅论《游仙窟》中定情信物的内涵郭凤【摘要】唐人张鷟的小说《游仙窟》中包含有大量的定情信物,这些信物按照材质可分为布类、金属类、木质类三种.布类信物如枕、鞋、锦等多为个人日用品,私密性高,主要暗示双方关系的亲密;金属类的镜子、钗、钏主要是通过价值的高昂、材质的坚硬来表现男女双方对爱情的珍视和矢志不渝;木类的扇子则是通过扇子的功能、形状来表达人物的钟情.同时,这些物品各自在读音、图案、数量、传统文化沉淀等方面与人物的爱情心理相契合,表达了主人公渴望团圆、长相厮守的美好愿望.【期刊名称】《开封教育学院学报》【年(卷),期】2013(033)002【总页数】5页(P10-13,16)【关键词】游仙窟;定情信物;内涵【作者】郭凤【作者单位】河南大学文学院,河南开封475000【正文语种】中文【中图分类】I207.41“初唐武后时人张鷟的传奇小说《游仙窟》”[1](P429),讲述了落拓文人张文成在奉使途中,与十娘、五嫂两位妩媚女子相遇,宴饮唱和游冶,最终同十娘一夜风流之后,限于王事,一早被迫离开的故事。

小说华美富詹,独具特色,但在我国失传已久。

直到“清杨守敬作《日本访书志》,始著于录”[2](P401),逐渐引起国内学者的注意。

中国传统文学强调内敛、曲尽其妙,“夫隐之为体,意主文外;秘响旁通,伏采潜发”[3](P55),认为含蓄的表达感情,可以获得言有尽而意无穷的艺术效果。

而《游仙窟》正是这方面的典型代表,文中用了枕、扇、帛子、钗等大量的定情信物,正是借助于这些信物所沉淀的文化内涵,主人公的爱情心理得到淋漓尽致的表达。

本文根据定情信物的材质,将其主要分为以下三类:一、布类文中出现的布类定情信物最多,包括枕、履、锦、绫、帛子、罗巾这几种。

这类物品的共同特点是均属于个人用品,私密性较高,用作定情信物,可以彰显双方之间感情的亲厚。

同时,各种布类物品在图案、数量、读音等方面各具内涵,主人公正是借助于这些内涵,将自己的痴心和深情巧妙地传达给了对方。

化蝶的故事摘要:1.化蝶的传说起源2.化蝶的故事内容3.化蝶的象征意义4.化蝶在文学艺术中的表现正文:【化蝶的传说起源】化蝶,是中国古代神话传说中的一种美丽神话生物,它的形象源于人们对于美好事物的向往与追求。

传说中,化蝶是蝴蝶变化的精灵,代表着爱情、美丽和永恒。

化蝶的传说起源很早,早在《山海经》等古籍中就有记载,历经千年的传承与发展,逐渐形成了独特的文化内涵和艺术价值。

【化蝶的故事内容】化蝶的故事内容丰富多样,其中最脍炙人口的当属《梁山伯与祝英台》中的爱情传说。

故事讲述了梁山伯与祝英台两位相爱的青年,因家庭阻力未能结成连理,最终两人殉情,化作一对蝴蝶,永远在一起。

这个传说充满了浪漫与悲伤,成为了中国古代四大爱情传说之一,至今仍被人们传颂。

【化蝶的象征意义】化蝶在古代文化中具有丰富的象征意义。

首先,化蝶象征着美好的爱情,它代表着梁山伯与祝英台之间坚贞不渝的爱情,成为了忠贞爱情的化身。

其次,化蝶还象征着自由和美好,它摆脱了尘世的束缚,化身为美丽的蝴蝶,拥有了永恒的美丽与自由。

最后,化蝶还象征着生命的轮回与转化,它从一对普通的蝴蝶,蜕变为永恒的精灵,代表着生命的不朽与轮回。

【化蝶在文学艺术中的表现】化蝶在文学艺术中有着丰富的表现。

在诗歌中,许多文人墨客以化蝶为题材,创作了许多优美的诗篇,如白居易的《长恨歌》中“梁山伯与祝英台,化作蝴蝶飞上天”的名句。

在绘画艺术中,化蝶也被广泛运用,如著名的《化蝶图》等作品。

此外,化蝶还成为戏剧、影视等艺术形式的题材,深受观众喜爱。

总之,化蝶作为中国古代神话传说中的一种美丽生物,承载着人们对美好事物的向往与追求。

中国古代文学典籍中的“化蝶”现象及其意蕴作者:李坤来源:《青年文学家》2015年第23期摘 ;要:蝴蝶,因其与人们生产生活密切相关的生活习性而为人们所熟知,又因其独特的生命历程而不断地被人们联想和想象。

在中国古代文学典籍中,关于“化蝶”的故事层出不穷,综观之,主要有“物化为蝶”和“人化为蝶”两类,其思想内涵主要体现在两个方面:一是哲学意义,一是爱情象征。

关键词:蝶;化蝶;意蕴[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2015)-23-0-02蝶,古名蛱蝶。

东汉许慎《说文解字》:“本作蜨蛱,蜨也。

俗作蝶。

”南宋戴侗《六书故》云:“蛱蝶,蝴蝶也。

粉翅长喙,卵草木上为虫,食草木,化而为蛹,再蜕而为蝶,其类不一。

”蝶,因其与人们生产生活密切相关的生活习性而为人们所熟知,又因其独特的生命历程而不断地被人们联想和想象。

在中国古代文学典籍中,关于“化蝶”的故事层出不穷,综观之,主要有“物化为蝶”和“人化为蝶”两类。

(一)物化为蝶由于古代先民的自然生物科学知识比较落后,不能科学地理解和认识蝶由卵到蝶的化生过程,所以只能从自己能够理解的世界出发,用自己熟悉的事物去解释不熟知的事物,于是认为蝴蝶是由别的物种化生而来。

宋·蔡卞《毛诗名物解》:“蝶,粉翅有须,一名蝴蝶。

《列子》曰‘蝴蝶,胥也。

乌足之根为蛴螬,其叶为蝴蝶。

’尝见园蔬,其叶为蝴蝶者,有三分二已蝶矣,其一尚叶也。

干宝曰‘稻成萤,麦成蛱蝶’,岂虚语哉。

”又晋崔豹《古今注》“蛱蝶,一名野蛾,一名风蝶……生江南柑橘园中。

”所谓乌足之叶成蝶、园蔬成蝶,麦化蝶,橘化蝶,实际上是蔬菜和橘、麦等植物受到螟蛉等虫害,蝶、蛾产卵于其上,蠹而化蝶。

古人对此并不十分理解,认为这些都是由他物化生而来。

这种物化而为蝶的思想,是那个特定时代的产物,也是那个时代的人们理解世界、阐释世界的一种方式。

这是古人对万事万物发展变化、对世界存在方式的一种理解。

你在古代遇到一个妙龄少女,她手绢上有什么图案代表她春心荡漾?交颈鸳鸯、蝶恋花、双飞蝶、太极鱼、比翼鸟、并蒂莲,这些都是古代小男女表达爱情的专有图案。

要是你一不小心穿越回古代,在大街上遇到手里拿着绣有这些图案手绢的姑娘,多半这小妮子正春心荡漾。

鸳鸯的出现,大多是成双成对,给古人的印象是天作佳偶的代表性动物,被认为是男女爱情最普遍的象征。

我前几天在北京后海却看到母鸳鸯跟着一帮野鸭子跑了,公鸳鸯并未追赶,自得其乐。

蝶恋花的图案采用在古代也很广泛,花是指女性,蝶是男性,花引蝶,蝶恋花,一动一静,反映出古代才子配佳人的美好祝愿。

该图案被大量运用在女性衣饰和生活器具上。

提起双飞蝶,大家自然想到梁山伯与祝英台,他们的故事自东晋始,在民间已流传了一千七百多年,到现在各种艺术表现形式仍层出不穷,热度也是方兴未艾。

两只蝴蝶的形象,也象征着男女之间坚贞不屈的爱情。

《山海经》中,提到了比翼鸟,名字叫蛮蛮,这种鸟儿只生有一只眼一只翅膀,必须雌雄合体,凑齐两只眼一对翅膀才能并翼飞翔,两只雄的或两只雌的都属于顺撇子,是飞不起来的。

这说明了男女在家庭生活中的互补性,谁也离不开谁。

白居易在《长恨歌》中写的“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”。

连理枝通俗理解,就是两棵树的树枝长到一块了,聪明的古人还从其中看出了嫁接的原理,有点跑题,来说说并蒂莲。

并蒂莲是莲花中的一种珍稀品类,一茎两花,花开并蒂,也被人们称为合欢莲、同心芙蓉。

说起“同心”,就不得不引出一个叫做“喜相逢”的中国传统爱情图案了,没错,就是一个同心圆,与太极图案非常接近,同一个圆心,象征着夫妻同心。

围绕着圆心的,可以是两条鱼,也可以是两只鸟儿。

我们不难从图案中看出两性隐秘的关系,追逐、缠绵、依赖、融合、交媾.......也许,这就是爱情。

关于古代物品的爱情句子【实用版】目录1.古代物品与爱情的关联2.古代物品中常见的爱情象征3.古代物品的爱情寓意4.现代爱情中古代物品的应用正文在古代,物品常常被用作表达爱情的象征。

这些物品不仅具有实际的用途,而且蕴含着深厚的情感和寓意。

下面我们来探讨一下关于古代物品的爱情句子。

首先,古代物品与爱情的关联源于古代社会的文化和传统。

在古代,人们常常通过赠送物品来表达对恋人或配偶的爱意。

这些物品通常具有特定的寓意,代表着爱情、忠诚和期望。

例如,在中国古代,玉佩、香囊和同心结等物品都是爱情的象征。

其次,古代物品中常见的爱情象征有很多。

在中国古代,玉佩象征着忠贞不渝的爱情,香囊则代表着恋人间的亲密关系,而同心结则寓意着两心相通,不离不弃。

在西方古代,戒指、蜡烛和玫瑰花等物品也被视为爱情的象征。

戒指通常代表着订婚或结婚,蜡烛则象征着炽热的爱情,而玫瑰花则代表着浪漫和激情。

再者,古代物品的爱情寓意丰富多样。

除了上述提到的象征意义外,还有一些物品具有更深层次的寓意。

例如,在中国古代,凤钗代表着皇后的高贵身份,同时也象征着夫妻之间的和睦与恩爱。

而玉如意则寓意着吉祥如意,代表着对爱情的美好祝愿。

在西方古代,钥匙和心形符号等物品也具有类似的寓意,代表着对爱情的珍视和期许。

最后,在现代爱情中,古代物品依然具有一定的应用价值。

尽管现代社会已经发生了很大的变化,但许多古代物品仍然被视为爱情的象征。

例如,在现代婚礼上,新人们仍然会互赠戒指,象征着他们对彼此的承诺。

而在日常生活中,送玫瑰花、巧克力等物品也成为了表达爱意的常见方式。

古代物品在现代爱情中的应用,既体现了现代人对古代文化的尊重和传承,也展示了爱情的美好和浪漫。

综上所述,关于古代物品的爱情句子,我们可以从古代物品与爱情的关联、古代物品中常见的爱情象征、古代物品的爱情寓意以及现代爱情中古代物品的应用等方面进行探讨。

七夕节风俗的艺术表现引言七夕节,也被称为中国的情人节,是一个浪漫的节日,通常在每年的农历七月初七庆祝。

在这一天,人们庆祝爱情的节日,表达爱意,同时也追忆中国古代的传说故事《牛郎织女》。

七夕节的风俗有着丰富的艺术表现,其中包括各种传统节目、手工艺品和美食等。

本文将探讨七夕节风俗的艺术表现,并探究其对中国文化和传统的影响。

丰富多样的传统节目情诗吟唱在七夕节庆祝活动中,情诗吟唱是一种常见的传统节目,人们可以通过吟唱诗歌表达爱情。

这些情诗通常具有浪漫的意境和美丽的形象,能够让人们感受到爱情之美。

吟诵者通常是有才华的艺术家或诗人,他们用动人的声音和抑扬顿挫的曲调来传达爱情的情感,这种表演形式不仅包含了音乐和诗歌的艺术,也是对情感的真诚呈现。

传统舞蹈表演另一个七夕节的传统节目是舞蹈表演。

中国有着丰富多样的传统舞蹈形式,在七夕节时,人们会表演代表爱情和浪漫的舞蹈作品。

其中最著名的是《牛郎织女》舞蹈,通过舞蹈的形式展现了传说中的牛郎织女之间的爱情故事。

舞蹈编排精巧,舞者动作轻盈,充满激情和感动,能够将观众带入美丽的爱情世界。

手工艺品的艺术创作编织七夕笺七夕笺是七夕节的一个特色手工艺品,它是由彩色纸张手工制作而成的。

制作七夕笺的过程需要精细的手工技巧,其中包括折叠、剪纸和编织等步骤。

七夕笺通常以浪漫和爱情为主题,里面可以写上对爱人的祝福或情诗,这使得它成为了一种寄托爱意的载体。

七夕笺的艺术表现在于其精巧的制作工艺和寓意深远的意义,它既是一种艺术品,也是一种情感的表达方式。

制作七夕灯笼七夕节期间,人们还会制作七夕灯笼。

七夕灯笼是一种装饰用品,它可以放在家中或户外,增加节日气氛。

七夕灯笼的制作需要一种叫做“灯彩”的技艺,这是一种传统的手工技巧,通过将彩色纸张剪成不同形状并折叠,在灯中照亮时展现出绚丽多彩的效果。

七夕灯笼的艺术表现在于其独特的设计和制作工艺,其形状和颜色都有着特殊的意义,使得它成为了七夕节不可或缺的一部分。

七夕节,天下有情人最具代表性的七夕“信物”:罗帕“鹊伴相依间,佳期又一年。

”“金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

”七夕节是富有浪漫色彩的传统节日,天上人间的神话故事和人们对美好爱情的想象,几千年来世代相传、脍炙人口。

提起中秋一定会想到月亮,提起端午会想起龙舟粽子,那么提起七夕,笔者首先想到的就是罗帕!罗帕本是丝织的方巾,因使用的丝绸材料是罗,故称“罗帕”。

是旧时女子随身携带的饰物。

在发展的过程中,它渐渐多用来传情,特别是在七夕这个日子,作为爱情的信物。

古书有云:"有女子,手执罗帕,巧笑嫣然。

"中国人相对含蓄保守,在定情物上反而显得浪漫随性。

古代罗帕多用于传情,带着说不清道不尽缠绵之意多有这般场景,一女子面对心上人,含羞敛眉,面飞红霞,双手无措,便送帕于手。

这个“道具”质地轻,使用频率高,特别容易掉落,古代的典故中,不少青年男女都是通过拾到罗帕而认识,随后相恋。

在唐代元稹《莺莺传》中张生与崔莺莺以手帕题诗相赠,表爱意。

短短数行字,寄托了少男少女纯真的爱恋,而在梅鼎祚的《玉合记》中,即使罗帕上只有泪痕也可表达相思之情,其中韩翃和柳氏分别"赠泪点传情罗帕"。

这无字之书,胜似千言万语。

《红楼梦》中宝玉挨打后派晴雯送给黛玉半新不旧的帕子就是沾了黛玉泪渍的帕子,这其中的情意只有黛玉懂。

这三条帕子可以说是他们爱情的催化剂。

黛玉看到帕子不觉神魂驰荡,五内沸然炙起,也想不起嫌疑避讳等事,便作了三首诗。

脂评本对这一问题并没有关注,或许是因为罗帕所承载之物只有黛玉懂得,别人的评说都不足表其中之情意。

这小小的帕子有着满满的爱恋。

其实在描写宝玉送帕之前,前面早已提到罗帕传情,关于罗帕的运用可以说在《红楼梦》中发挥到了极致,绾系了整部小说。

罗帕在《红楼梦》的整部小说中可以说是串起人物的红线。

罗帕方方正正,见证了美好的时光,从古至今,从中到外,它被赋予了深远的含义,是人类社会中人情世故的媒介,传递着不可言表的情意。