历史层次分析的若干理论问题

- 格式:pdf

- 大小:1.86 MB

- 文档页数:15

课程习题第一编什么是历史客观存在的历史1为什么说历史客观主义和历史相对主义的史学认识论都是错误的?2.为什么说实践唯物主义的史学认识论克服了历史客观主义和历史相对主义的史学认识论的偏颇?3.为什么说历史学与自然科学和其他社会科学的认识对象.任务和方法的共同点与不同点表明了历史学既具有与其他科学同样的科学品格又具有不同于其他科学的独特性?4.因为历史学的认识对象是一次性的.一去不复返的历史过程,就否认第一节历史真相的可知性和历史学成为科学的可能性,为什么是错误的?5.为什么说从"人体解剖"推知"猴体解剖"的以今推古方法,与由历史遗迹推知历史原貌的方法是科学的方法?主体化的历史1.为什么说主体化历史与客体历史之间存在着既吻合又背离的关系?怎样才能尽可能增大吻合度.消减背离度?第三章历史学从潜科学发展成为科学1.什么是历史学的本体论.方法论和认识论?2.历史学的本体论.方法论和认识论有什么关系?3.人本主义.科学主义和多元折中主义的本体论.方法论和认识论有什么特点?4.马克思主义的史学本体论.方法论和认识论有什么特点?5.为什么天命—神学史观在古代史学占据主导地位.人性—理性史观在近代史学占据主导地位?6.为什么人性—理性史观不可能指引历史学成为科学?(以孔德.密尔为例)7.为什么说人本主义和科学主义的史观都只看到真理的一个侧面,都不可能指引历史学成为科学?(以兰克学派和年鉴学派为例)8.怎样克服人本主义.科学主义和多元折中主义的偏颇,坚持历史学的科学方向?9.为什么说后现代主义的史学本体论.方法论和认识论本质上是不可取的?第四章什么是历史发展规律1.经验规律和科学规律的根本区别是什么?为什么说只有科学地区分两类规律,坚持"一元多因多果论"的规律观,才能坚持科学的因果必然性的决定论,避免陷入多元折中论和非决定论的困境?2.为什么说孔德.密尔说的"共存规律"和"相继规律"都是经验规律?3.为什么说因果必然性的普遍规律的抽象形式可以表述为"任何物质实体,由于自身内在特性决定,在受到不同的外部因素制约的条件下,必然出现相应的不同反应,从而必然产生出相应的不同结果"?4.为什么说坚持科学地区分两类规律,坚持"一元多因多果论"的规律观,才能避免陷入机械决定论. 非决定论和多元折中论的困境?5.怎样辨识社会历史现象中的经验规律和普遍规律?6.怎样理解马克思在不同论著中对社会历史阶段所作的不同的归纳的含义?7.怎样理解唯物史观揭示的人类社会历史发展的普遍规律?8.唯物史观怎样超越唯心史观和机械唯物史观的对立而成为科学的社会历史观?9.怎样运用唯物史观分析历史发展的动力和社会基本矛盾运动?10.怎样运用唯物史观分析人民群众和个人在历史上的作用?第五章历史发展规律中的客观限定性和主观能动性1.为什么说历史发展过程中客观限定性的限度随着主体能动性的增长而减退?2.为什么说可跨越性和不可跨越性之间的分界限,自然环境对人的活动的制约强度和广度,都随着人的能力的发展程度而变化?3.为什么说自然界和人类社会的一切现象都是有规律的,因而都应该是可以预见的;实践中能否做出何种准确程度的预见,取决于对客观规律和相关的初始条件的把握程度?第六章唯物史观是关于现实的人及其历史发展的科学1.为什么说唯物史观阐释中的偏颇主要表现为"见物不见人"的倾向?2.波普尔否定唯物史观的五条理由能否成立?3.韦伯认为唯物史观颠倒了物质与精神的因果关系的诘难能否成立?4.怎样理解唯物史观的"现实的人"的三层含义及其与唯心史观和机械唯物史观的"抽象的人"的根本区别?5.怎样从唯物史观的出发点和归宿点理解它作为"关于现实的人及其历史发展的科学"的含义?第七章什么是历史发展的动力1.历史动力探讨中出现过哪些困惑?怎样才能摆脱那些困惑?2.怎样理解第二节"最后动力"."直接动力"和"合力"的含义及其相互关系?3.怎样辨析促成西欧封建制度解体和资本主义兴起的第二节"最后动力"."直接动力"和"合力"?4.什么是促成先进变落后和落后变先进的根本动因?5.用什么标准衡量生产关系对生产力和上层建筑对经济基础的反作用力是促进性的还是促退性的?6.为什么说物质生产活动及其产生的生产力是决定历史发展的"最后动力"?第二编历史认识过程和历史学的社会功能历史认识的形成过程及其结构1.怎样理解历史认识产生和形成的规律?2.为什么说历史认识的出发点和归宿点都是现实?3.为什么说每一项完整的历史认识都包含事实判断.成因判断和价值判断这样三个层次?4.怎样理解事实判断.成因判断和价值判断的相互关系?第二章历史认识的经验和历史真理的求索1.为什么对历史认识的是非得失的检验要分为事实判断.成因判断和价值判断分别地进行?2.怎样检验历史认识中的成因判断的是非得失?3.怎样检验历史认识中的价值判断的是非得失?4.通过实践的检验是能够促使历史认识不断地向更广阔.更深层的真理目标推进的,然而对真理的求索又是永无止境的?第三章历史学的社会功能1.我们是如何认识历史规律的?2.历史学的认识功能主要表现在那些方面?3.历史学的借鉴功能主要表现在那些方面?4.历史学的教育功能主要表现在那些方面?5.历史和现实有何联系?6.如何全面理解历史学的功用?第三编怎样学习和研究历史史学工作者的基本素养及研究实践1.史学工作者应具备哪些基本素养?2.怎样确定研究课题和写作大纲?3.怎样积累和整理史料?4.怎样写读史札记和论文?第二章历史研究方法1.为什么说科学研究必须完成确定事实和解释事实两类任务,由此决定研究者必须运用确定事实的技术性方法和解释事实的导向性方法?2.为什么说归纳和演绎逻辑存在着依靠或然性前提去寻求必然性结论的矛盾?怎样才能克服这个矛盾?3.为什么说导向性方法实际上就是由一定的世界观和社会历史观转化而来的理论指导原则?4.怎样评价运用经验规律做解释.运用精神和文化因素做解释.运用"多种因素随机组合"做解释和运用因果必然性规律做解释这四种解释方式的是非得失?第三章新史学方法1. 什么是比较史学方法?怎样正确运用比较史学方法?2. 什么是计量史学方法?怎样正确运用计量史学方法?3. 什么是心理史学方法?怎样正确运用心理史学方法?4. 什么是口述史学方法?怎样正确运用口述史学方法?课程试题第一编什么是历史第一章客观存在的历史第一节1.为什么说历史客观主义是错误的?2.历史相对主义的史学认识论合理和错误的表现在哪里?3.实践唯物主义的史学认识论如何克服历史客观主义和历史相对主义的史学认识论的偏颇?第二节1.历史科学与自然科学的认识对象、任务和方法的异同2.名词解释:历时性方法、共时性方法3.历史科学与其他社会科学的认识对象、任务和方法的异同4.名词解释:原本客体、中介客体和原本延伸客体第二章主体化的历史1.为什么说一切历史著述都是主体化的历史?2.主体化历史与客体历史为什么存在着既相吻合又相背离的关系?第三章历史学从潜科学发展成为科学1.历史学本体论、历史学方法论、历史学认识论2.人本主义、科学主义、多元折中主义和马克思主义的本体论、方法论和认识论有什么特点?3.天命—神学史观主导下的古代史学的主要特征是什么,其形成原因何在?4.天命—神学史观主导下的古代史学转变为人性—理性史观主导下的近代史学的客观原因,及其表现。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 有关历史层次分析法的几个问题有关历史层次分析法的几个问题 1,历史层次分析法提出的背景和层次的定义历史语言学理论和方法的基础是建筑在十九世纪对印欧语言的历史研究基础上的。

在方法论上,历时比较法(Comparative Method) 和内部拟测法 Internal Reconstruction) 可以说是整个历史语言学的两大精髓。

历时比较法是比较亲属语言的同源词 (cognate) 或同源形式来构拟它们的一套共同原始形式(proto-form) 。

内部拟测法所处理的对象是一个语言系统里的结构变异(structural variation) ,通过内部拟测处理可以使这些结构变异回归到整齐和一致(invariance) (Hock 1991) 。

内部拟测法适用的范围是一个语言系统里的结构变异。

严格来说,这两种方法运用起来是相互连贯的,首先必须用内部拟测法来取得一个语言系统各形式的内部划一和一致,然后才能进行各亲属语言间的历时比较,从而来构拟一套共同的原始形式。

可见,通过这两种方法所要达到的终结目标都是一个单一的系统,所处理的对象也是单个语言层面(层次) 上的东西。

现在的问题是:如果我们完全照搬历时比较法和内部拟测法来研究我们的汉语历史是不是行得通?回答这个问题我们必须回顾一下汉语,汉语1 / 3方言的历史人文背景。

汉语的形成有它的特殊性。

在汉代以前,长江以南今吴、闽、粤、赣、客一带还居住着许多非汉族人,他们操自己的土族话。

以後北方汉人一次次移民南下,带来了各个时代层次的汉语;中古以後大兴文教科举,又把各时期的标准中原官话通过文教习传向全国推广开去。

这些汉语跟当地的土族语言(方言) 融合,逐渐形成了现在的汉语南方方言。

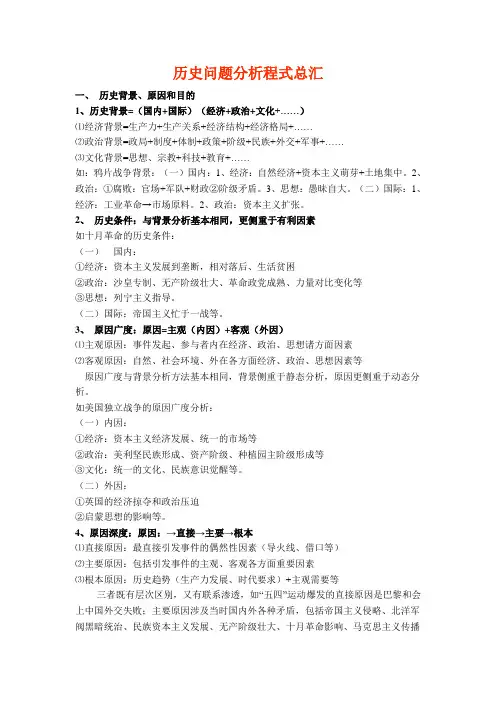

历史问题分析程式总汇一、历史背景、原因和目的1、历史背景=(国内+国际)(经济+政治+文化+……)⑴经济背景=生产力+生产关系+经济结构+经济格局+……⑵政治背景=政局+制度+体制+政策+阶级+民族+外交+军事+……⑶文化背景=思想、宗教+科技+教育+……如:鸦片战争背景:(一)国内:1、经济:自然经济+资本主义萌芽+土地集中。

2、政治:①腐败:官场+军队+财政②阶级矛盾。

3、思想:愚昧自大。

(二)国际:1、经济:工业革命→市场原料。

2、政治:资本主义扩张。

2、历史条件:与背景分析基本相同,更侧重于有利因素如十月革命的历史条件:(一)国内:①经济:资本主义发展到垄断,相对落后、生活贫困②政治:沙皇专制、无产阶级壮大、革命政党成熟、力量对比变化等③思想:列宁主义指导。

(二)国际:帝国主义忙于一战等。

3、原因广度:原因=主观(内因)+客观(外因)⑴主观原因:事件发起、参与者内在经济、政治、思想诸方面因素⑵客观原因:自然、社会环境、外在各方面经济、政治、思想因素等原因广度与背景分析方法基本相同,背景侧重于静态分析,原因更侧重于动态分析。

如美国独立战争的原因广度分析:(一)内因:①经济:资本主义经济发展、统一的市场等②政治:美利坚民族形成、资产阶级、种植园主阶级形成等③文化:统一的文化、民族意识觉醒等。

(二)外因:①英国的经济掠夺和政治压迫②启蒙思想的影响等。

4、原因深度:原因:→直接→主要→根本⑴直接原因:最直接引发事件的偶然性因素(导火线、借口等)⑵主要原因:包括引发事件的主观、客观各方面重要因素⑶根本原因:历史趋势(生产力发展、时代要求)+主观需要等三者既有层次区别,又有联系渗透,如“五四”运动爆发的直接原因是巴黎和会上中国外交失败;主要原因涉及当时国内外各种矛盾,包括帝国主义侵略、北洋军阀黑暗统治、民族资本主义发展、无产阶级壮大、十月革命影响、马克思主义传播等因素;根本原因则是主要原因中最深层的因素。

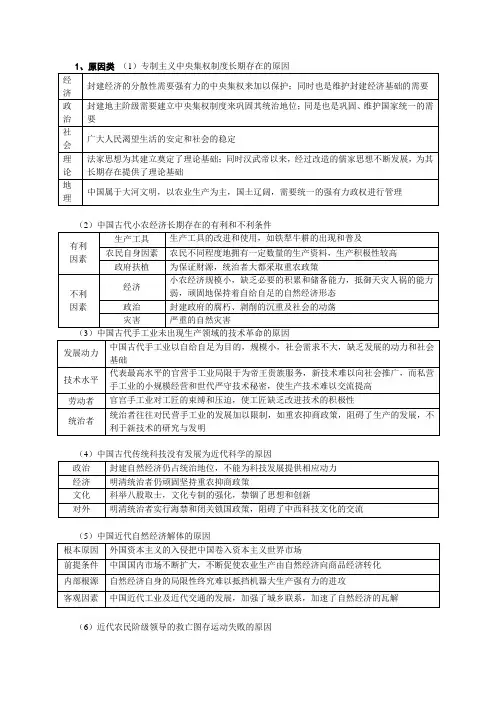

1、原因类(1)专制主义中央集权制度长期存在的原因

(5)中国近代自然经济解体的原因

(6)近代农民阶级领导的救亡图存运动失败的原因

(9)古代希腊民主政治产生的原因和条件

(10)新航路开辟的原因和条件

2、影响类

(2)重农抑商政策的影响

(5)近代列强侵华的双重影响

(7)中美关系改善对中国的影响

(8)新航路开辟的影响

(10)资本主义世界市场形成的影响

3、评价类

(3)全面评价科举制

(7)如何评价雅典民主政治和罗马法

(8)评价美国1787年宪法

(9)运用多种史观评价罗斯福新政

4、认识类

(1)如何认识古代中国的选官制度、监察制度与中央集权的关系

(3)如何认识明清时期资本主义萌芽的特点

(4)如何认识清明之际的民主启蒙思想

(5)从《中华民国临时约法》认识中国社会的巨变

(7)如何认识近代中国的思想解放潮流

(8)如何认识英国君主立宪制的特点。

历史常见型题问法的分类经验总结类一、引言在学习历史的过程中,我们经常会遇到各种不同类型的问题。

这些问题有的是考察我们对历史事件的了解,有的是考察我们对历史人物的认识,还有的是考察我们对历史文化的理解。

在这篇文章中,我将带你深入探讨历史常见型题问法的分类,并总结一些应对这些问题的经验,希望能对你的历史学习有所帮助。

二、问题类型及分类1. 对比分析类问题这类问题主要是要求我们对两个或多个历史事件、人物、文化进行对比分析。

比较我国古代和现代的政治制度,比较我国和西方古代文化的异同等等。

2. 原因解释类问题这类问题要求我们解释某一历史事件发生的原因,分析事件的起因和结果。

解释二战爆发的原因,分析其对世界的影响。

3. 影响评价类问题这类问题需要我们评价某一历史事件、人物、文化对当时和后世的影响。

评价对我国的影响,评价文艺复兴对欧洲文化的影响。

4. 比较分析类问题这类问题是对历史事件、人物、文化进行详细的比较分析,要求我们从多个方面对其进行综合评价。

比较古希腊和古罗马的文化特点,比较我国的封建制度和欧洲的封建制度。

三、经验总结1. 多角度思考在回答这些问题时,我们需要多角度思考,不能只看到问题的表面,要从不同的角度进行分析,这样才能得出比较全面的结论。

2. 善用史料在回答问题时,我们要善于利用史料和资料,举例说明,这样会使我们的回答更有说服力。

3. 结合实际在回答问题时,我们还要结合实际情况,不能空谈理论,要结合当时的社会背景、政治环境、文化氛围等因素进行分析。

四、个人观点和理解在学习历史的过程中,我深刻意识到历史并不是一成不变的,而是在不断发展变化的。

通过对历史常见型题问法的分类和经验总结,我更深入地理解了历史的复杂性和多样性,也更清晰地认识到历史对我们的现实生活和未来发展的重要影响。

五、总结通过本文的阐述,我们对历史常见型题问法的分类有了更清晰的认识,也总结了一些应对这些问题的经验。

希望这些内容能够帮助你更好地应对历史学习中的各种问题,取得更好的学习成绩。

论翻译硕士毕业论文选题特点及分类总结——以中南大学、浙江大学、首都师范大学为例摘要:本文在通过分析中南大学、浙江大学、首都师范大学翻译硕士毕业论文选题情况(每个MTI论文选择五个选题为例),归纳总结MTI毕业论文选题特点、范围、分类,总结问题,为今后顺利完成翻译硕士毕业论文选题提供参考。

关键词:硕士论文;选题特点;总结一、MTI毕业论文选题以中南大学、浙江大学、首都师范大学为例(一)中南大学MTI毕业论文选题:[1]耿芳.美剧《生活大爆炸》字幕翻译评析[D].中南大学,2014.[2]曾译玮.功能理论视角下城市公示语汉英翻译策略[D].中南大学,2014.[3]连华.纽马克文本类型理论指导下企业宣传册的英译[D].中南大学,2014.[4]陈曦.《荆莉美国》字幕翻译与制作实践报告[D].中南大学,2014.[5]曹浩.顺应论视角下的灾难新闻编译[D].中南大学,2014.(二)浙江大学MTI毕业论文选题:[1]应稚.从批评性话语分析视角探讨政治文本的翻译[D].浙江大学,2017.[2]吴越.《历史层次分析的若干理论问题》学术英译实践报告[D].浙江大学,2017.[3]韩雪.从诺德的文本分析理论看《旅游语言:社会语言学视角》第四章的翻译[D].浙江大学,2017.[4]卢依楠.论英语文学作品中含混表达的翻译[D].浙江大学,2017.[5]马梦茜.“搜商”在大众传播概论翻译选词中的应用[D].浙江大学,2017.(三)首都师范大学MTI毕业论文选题:[1]李昆之.论解构主义翻译观下的“忠实”[D].首都师范大学,2014.[2]马钰婷.功能主义指导下的互联网行业观点新闻汉英翻译研究[D].首都师范大学,2013.[3]张爱平.浅谈目的论在文学翻译中的指导作用[D].首都师范大学,2012.[4]姚洋.英汉翻译中的中式英语现象及规避策略[D].首都师范大学,2012.[5]张恒瑞.功能对等理论下MillionDollarHabits原译与改译的对比研究[D].首都师范大学,2012.二、对中南大学、浙江大学、首都师范大学的选题分析:首先从前三个大学的选题中可以很清晰的看到有的作者直接的注明是英汉还是汉英或者间接的告诉读者是对美剧字幕的翻译。

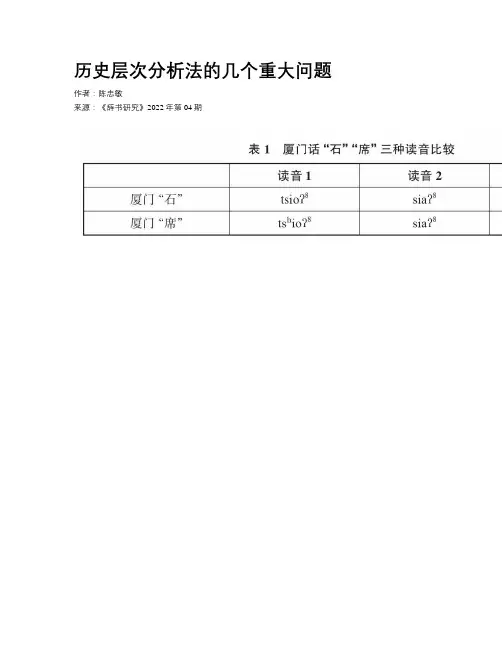

历史层次分析法的几个重大问题作者:***来源:《辞书研究》2022年第04期摘要文章讨论了历史层次分析法的几个重大问题。

它们分别是:1. 语音层次的定义与性质;2. 滞后音变、扩散式音变与语音层次的区别;3. 文白异读与语音层次的关系;4. 语音层次的时间先后跟权威官话语音史的关系;5. 方言间语音层次的对应;6. 汉语方言层次演变与方言的层次分类。

最后是结语。

关键词历史层次分析法语音层次文白异读对应层次方言分区历史层次分析法是一中心多层次语言演变类型里用来区分语言层次的一种方法。

一中心多层次语言演变类型是笔者十几年前提出的汉语,乃至东南亚语言演变的一种主要模式,有关一中心多层次语言模式的形成背景、特点可参看笔者的相关文章和著作(陈忠敏 2008,2013c,2013d)。

本文根据笔者的相关文章(陈忠敏 2002,2003a,2003b,2005a,2005b,2006a,2006b,2007a,2007b,2012,2013a,2013b,2013c,2013d,2016,2017,2018a,2018b,2019,2020)来总结归纳历史层次分析法的一些重大问题。

一、语音层次的定义与性质层次这个术语移植于考古学。

在考古学里层次与层次之间的区别是时代和考古形态,所以不同的考古层次的系统也是不一样的。

笔者认为,语言学里的层次也应该是不同语言(方言)系统的叠置,是语言接触的产物。

不过语言学的层次和考古学的层次有不同的表现:后者的层次是一个层次压着一个层次,也就是说多重层次处于不同的平面上。

从时间上来看,离地表越近的层次距今的时间越近,反之则越远。

而语言的多重层次却是同时暴露在现代活的语言里,即表现在同一个语言的共时平面上。

所以运用历史层次分析法的目的就是要把杂糅在共时平面上的众多层次按历史时间的先后像剥离蚕茧一样把它们分开。

(陈忠敏 2005b)美国学者Jerry Norman(罗杰瑞 1979)在Chronological Strata in Min Dialects(《闽语词汇的时代层次》)一文中,较早提出了“层次”概念。

历史研究中的理论体系与方法论分析历史是人类社会发展过程中的一个重要组成部分,通过研究历史,可以了解人类社会不同阶段的文化、制度、经济和政治等各个方面的演变与发展。

历史研究是一项复杂的工作,需要建立一套完整的理论体系和严谨的方法论,才能有效地开展研究工作。

本文将对历史研究中的理论体系和方法论进行分析探究。

一、历史研究的理论体系历史研究的理论体系主要包括历史学、人文社会科学、自然科学三个层次,这三个层次之间相互依存,相互贯通。

1. 历史学层次历史学作为历史研究的核心学科,主要包括历史哲学、史学と历史学史等。

历史哲学是关于历史的基础理论问题的研究,主要研究历史的本体问题、时间问题、历史的价值问题和历史命题的真假问题。

史学是通过对历史文献的研究,重建过程,还原历史真相的学科,主要研究历史的事实性、客观性、真相性和完整性问题。

历史学史是历史学本体论、存在论和方法论问题的历史演进,主要研究历史学的起源、发展及其影响和变化。

历史学层次是历史研究的最基层。

2. 人文社会科学层次历史研究不是孤立的、自我封闭的领域,它与其他人文社会科学领域相互关联、相互补充。

人文社会科学层次主要包括古代文献学、人类学、社会学、经济学、政治学、文化研究等。

在历史研究中,古代文献学是一个非常重要的领域,它是历史学、考古学和文化研究的重要基础。

人类学、社会学和经济学是研究人类社会的重要学科,对于揭示历史事件的内在联系以及历史现象的社会和经济背景具有重要作用。

政治学是研究政治制度、政治过程、政治行为的学科,在历史研究中,政治学可以帮助我们更好地理解历史事件的政治背景。

3. 自然科学层次自然科学层次主要研究自然、地球科学以及环境科学与史前人类的关系,包括考古学、遗址遗迹和地质学等多个领域。

在历史研究中,自然科学常常与考古学联系在一起,通过对遗址、遗迹、古物的发掘和研究,可以揭示出史前人类的生活方式、政治制度、经济文化等方面的重要信息。

二、历史研究的方法论历史研究的方法论主要涉及到历史研究的方法、资源、技术三个方面的问题,下面将分别从这三个方面进行探讨。

关于若干历史问题知识点

1. 文艺复兴:文艺复兴是指14至17世纪欧洲发生的一系列思想和文化运动。

该时期追求古典文化的复兴,注重人文主义思想和个人的自由与尊严。

这一时期的重要人物有达·芬奇、米开朗琪罗。

2. 法国大革命:法国大革命发生于18世纪末,是法国历史上重要的社会政治

变革。

民主和平等的思想在此期间兴起,废除了君主制度,并带来了自由主义的潮流。

3. 世界两大战争:第一次世界大战发生于1914年至1918年,涉及多个国家,

造成大规模的人员伤亡和财产损失。

第二次世界大战则发生在1939年至1945年,是最具规模和毁灭性的战争,涉及几乎整个世界。

4. 冷战:冷战是指二战后苏联和美国之间的紧张关系。

两个超级大国之间的意

识形态和政治争斗引发了一系列的冲突和对抗,从而形成了一个被称为"冷战"的时期。

5. 文化大革命:文化大革命是20世纪60年代中国的一场运动,由毛泽东发起。

该运动导致了中国社会和经济的动荡和不稳定。

它的目标是清除资本主义和旧文化的影响,同时巩固毛泽东的权力。

这些历史问题知识点是我们了解过去并理解当代世界的重要基础。

通过学习历史,我们可以从中汲取经验教训,避免重蹈覆辙,并努力建设一个更加和平、稳定和繁荣的未来。

《当代语言学》第9卷2007年第1期14-25页,北京历史层次分析法———理论、方法及其存在的问题3戴黎刚浙江师范大学提要 历史层次分析法既是一种新的语言史观,也是一种新的分析方法。

它是在历史比较法分析汉语方言时遭遇种种困难的背景下提出的。

本文阐述了历史层次的定义、类型以及划分层次的原则,并总结了历史层次的分析方法,比如,如何确定不同的历史层次,如何确定不同层次的年代及其来源。

最后本文还讨论了历史比较法存在的一些问题。

关键词 历史层次分析法汉语方言近年,汉语方言的层次问题逐渐得到语言学界重视,吸引了众多学者参与讨论,比如, Jerry Nor man(罗杰瑞1979:268-73),郑张尚芳(1983:108-20),丁邦新(2004:1-9)、梅祖麟(2001:3-15),王福堂(2003:1-10)。

这些论著有的讨论方言层次的定义,有的讨论层次的分析方法,有的讨论层次之间的竞争演变。

总的说来,历史层次分析法尚处于草创阶段,讨论方言历史层次理论的学者多,讨论历史层次分析法以及具体分析历史层次的学者少。

本文拟从历史层次分析法的理论、分析方法以及其存在的问题等几方面,作一些初步的探讨。

1.历史层次分析法的基本观点历史层次分析法包括两个方面:(1)对语言历史形成的看法,即语言史观;(2)历史层次分析的具体方法。

这两个方面的联系是很密切的,历史层次分析法首先是一种语言史观,其次才有在这种史观指导下产生的层次分析法。

历史层次分析法是在历史比较法分析汉语方言时遭遇种种困难的背景下提出的。

1.1历史层次分析法产生的背景历史比较语言学是十九世纪兴起的一个学术流派,它研究的内容是语言或方言之间的亲属关系及其历史演变,采用的研究方法主要是历史比较法。

这是语言研究中最早产生的一种科学方法,它是在广泛研究印欧语系语言的基础上建立和发展起来的。

最能体现这种语言史观的是Schleicher的谱系树(fa m ily tree)理论。

历史层次分析法历史层次分析法(大纲)复旦大学陶寰1.历史层次分析法不是对传统历史比较语言学的基本原则否定。

历史比较语言学认为:“语言演变无例外”、“凡例外必有原因”,层次分析法正式建立在这条基本原则之上,并为解释汉语方言演变中的“例外”做进一步的探索。

2.传统历史比较语言学最大的不足之处在于它的语言(方言)分化模型。

语言演变的动力和方式大致有四种:○1、自身的演变。

○2、演变的传播。

○3、借用。

○4、改换(克里奥尔化)。

传统历史比较语言学的语言分化模型,即所谓的谱系树模型,是建立在第一种演变动力的基础之上的,它假设一种语言由于操这种语言的人群的分离,而各自发生不同的演变,产生不同的方言,最终形成不同的语言。

这种方式我们姑且称之为“分裂说”,可图示如下:[图1]语言地理学关注的是第二种方式,即由传播方式导致的语言演变,这种传播是地缘性的、渐进的。

反映在历史语言学中就是所谓的“空间反映时间”的观念。

它没有建立语言演变模型,是对传统历史比较语言学的一个补充。

借用虽然很早就引起大家的注意,但并不为历史语言学所重视。

借用在多数语言里都有明显的痕迹,一般反映在词汇层面上,少数出现于语法层面。

在借用程度较深的时候,会形成所谓的“语言联盟”,但并非都是如此。

日、韩两种语言有百分之七十以上的词汇借自汉语,但并没有如汉语一样的声调,在语言类型上也与汉语截然不同。

由于历史原因,汉语界很少关心洋泾浜语或克里奥尔语。

克里奥尔化导致的是语言的突变,即由一些人放弃原来使用的语言而改用另一种语言,因此也不为历史语言学家所重视。

然而,这种演变方式很有可能是造成汉语方言形成及分化的重要途径,所以有必要引起我们的注意。

借用和改换,尤其当两种语言或方言的接触程度比较深入的时候如何区别,目前还是个疑问。

相对于第一种方式,后三种都与人群(不同语言社团)的接触有关。

我们不妨称之为“接触说”。

历史层次分析法想要提醒历史语言学界和方言学界的是:在汉语中,接触带来的后果也许远比分化或自身利益的演变更为重要。

历史解释分层次咱们来聊聊历史解释分层次这回事儿!您想想,历史就像一座巨大的宝藏库,里面藏着数不清的宝贝。

可要是没个条理,没个层次,那咱们不就像在这宝藏库里瞎转悠,啥好东西也找不着啦?先说第一层,那就是最基础的事实陈述。

这就好比是宝藏库的大门,您得先知道门在哪儿,才能进去寻宝不是?比如某个朝代的建立时间,某位皇帝的名号,这都是明明白白的事实,没啥可争议的。

再往上一层,就是原因分析。

这好比是找到宝藏的线索。

为啥这个朝代会兴起?为啥那位皇帝能坐稳江山?这里面的门道可多啦!是因为政策得当?还是赶上了好时候?然后是影响评估这一层。

这就像是知道了宝藏的价值。

一个历史事件或者一个政策,对当时的社会、对后来的发展产生了啥样的影响?是让国家繁荣昌盛了,还是埋下了隐患?接着说第四层,比较与对照。

这就像把不同的宝藏放在一起比一比。

不同的朝代,相似的政策,效果为啥不一样?通过比较,咱能看得更清楚。

再说说第五层,综合评价。

这可算是把整个宝藏库都看了个遍,心里有了个总账。

对一段历史时期,一个历史人物,能给出全面、客观的评价。

您说,要是不分层次地去理解历史,那不就像一锅粥,乱糟糟的?比如说,只知道某个朝代打了多少仗,却不明白为啥打仗,这能算真正了解那段历史吗?就像咱们过日子,要是不分个轻重缓急,不分个主次先后,那不得乱套啦?历史也是这样,分了层次,才能看得明白,想得清楚。

咱们研究历史,不就是为了从过去的经验里学点啥,让咱现在和未来过得更好吗?要是不分层次,囫囵吞枣,那能有啥收获?所以说啊,历史解释分层次,这可太重要啦!咱们得把这层次分清楚,才能真正走进历史的大门,找到那些珍贵的智慧和经验!。

(一)政治领域部分传统观点认为,中国共产党经历了“反蒋抗日”、“逼蒋抗日”和“联蒋抗日”三个阶段,正确处理了民族矛盾与阶级矛盾的关系,促成第二次国共合作的局面;而国民党之所以能够停止“剿共”政策,一方面是因为日本侵略的加剧导致其内部亲日派与亲英美派之间矛盾的激化,另一方面是由于中国共产党和人民群众的压力。

“合作”期间,共产党与国民党之间一直存在着“抗日与妥协”、“团结与分裂”、“进步与倒退”的斗争;国民党一直没有停止反共活动;抗日战争结束后围绕着政权建设问题,国共两党的斗争日益激化,终于导致了两党的分裂。

这种观点在很大程度上排斥了两党合作抗日的一面。

近年来,这一段历史的研究开始打破禁区,注意对具体问题的考察,如,关于西安事变的一些重要细节被披露;承认国民党方面主观上也有抗日的愿望,并且付出了一定的努力等等。

就是说,对国共两党合作抗日的一面,有了较为全面的认识。

学术界认为,我国从20世纪80年代以来,面对国际格局的新变化和国内现代化建设的需要,对外交政策做了重大调整。

具体表现在三个主要方面:第一,广泛地参与国际多边外交活动。

既重视国际性的政府间组织和各种全球性的会议,也重视区域性组织和会议,同时还日益关注非政府组织和各类多边论坛,具有涉及领域宽广、方式多样,注重维护发展中国家的根本利益,经济因素影响力不断扩大等鲜明特点。

第二,与许多地区性国际组织建立密切联系。

如,“稳定周边”长期以来一直是中国首要的对外战略目标。

而东南亚地区是中国陆海邻国中最多的地区,该地域既有重要的战略地位,又有丰富的自然资源,同时与中国历史文化又有特殊渊源,因而中国十分重视发展与东南亚国家联盟的关系,成为东盟全面对话伙伴国。

又如,中国与欧盟各国的关系也保持良好的发展势头。

学者指出:中国和欧盟的合作,第一,推进多极化和国际关系民主化的发展;第二,会更多地照顾发展中国家的利益,促进共同繁荣;第三,为不同社会制度国家间的合作树立了榜样。