最新伦敦城市规划分析

- 格式:ppt

- 大小:713.00 KB

- 文档页数:20

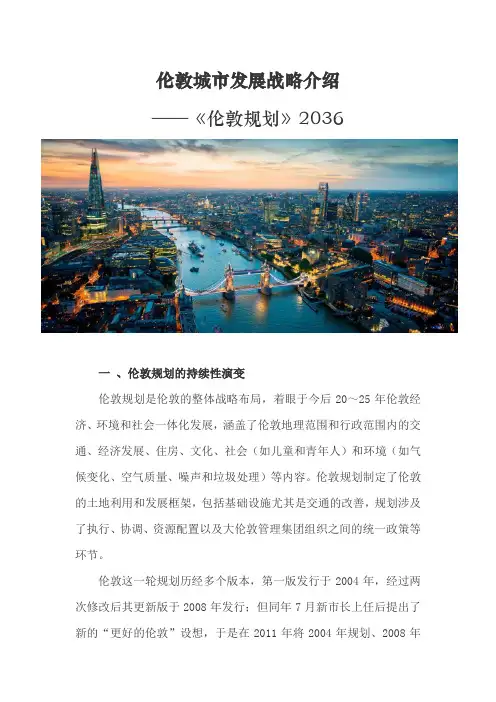

伦敦城市发展战略介绍——《伦敦规划》2036一、伦敦规划的持续性演变伦敦规划是伦敦的整体战略布局,着眼于今后20~25年伦敦经济、环境和社会一体化发展,涵盖了伦敦地理范围和行政范围内的交通、经济发展、住房、文化、社会(如儿童和青年人)和环境(如气候变化、空气质量、噪声和垃圾处理)等内容。

伦敦规划制定了伦敦的土地利用和发展框架,包括基础设施尤其是交通的改善,规划涉及了执行、协调、资源配置以及大伦敦管理集团组织之间的统一政策等环节。

伦敦这一轮规划历经多个版本,第一版发行于2004年,经过两次修改后其更新版于2008年发行;但同年7月新市长上任后提出了新的“更好的伦敦”设想,于是在2011年将2004年规划、2008年规划和市长新设想整合起来,出版了新的版本。

伦敦规划并没有因为新版本出现而停止,规划依据政策及其政策效果而不断进行修改。

规划的计划、监督和管理部分规定,在出现环境变化、经济重大变化时,其必须有所调整变化,如有可能和需要,甚至可以被新规划所取代。

2011年以来伦敦规划的修改,主要起因于英国政府的指导意见和2011年7月通过的国家立法,包括2012年颁布的国家计划政策框架和2013年颁布的国家经济适用房的政策。

同时,2014年伦敦市长发表《2020年的愿景:地球上最伟大的城市——伦敦的雄心》,提出了住房改善、经济能力提升、伦敦可持续发展等愿景。

这些都需要在伦敦规划中重新得以体现。

新的伦敦规划(整合进2011年规划版本)目标定位于2036年,这是按照政府规定的20年规划期而确定的,也是因为市长觉得伦敦的发展前景有必要告知决策者、开发商和投资者。

同时鉴于伦敦人口增速超过2011年规划的估计,而这种人口增长究竟是结构性的还是周期性的还不得而知,有赖于规划中既有的战略和理念能成功地适应预测的人口增长水平,由此,需要在2015年开始对既有规划和计划进行审查,从而进行规划的修订和整合。

此外,为了反映政府住房标准,市长也需要对伦敦规划进行调整,还得考虑政府对停车政策的变化,如新的政策取消了最高停车标准而变得更灵活,同时还考虑如何通过停车政策修改来激活镇中心的活力。

英国城市规划考察的几点1.城市型制特色1.1 城市分级英国总人口为5800万人,国土面积为24.41KM2,由大不列颠岛(包括英格兰、苏格兰、威尔士)、爱尔兰岛东北部和一些小岛组成,海岸线总长11450公里,除伦敦外被分为14个地区,语言和传统文化受欧洲北部影响较多。

真正成为世界强国始于18世纪60年代至19世纪30年代(维多利亚时期),是世界上第一个完成工业革命的国家,占有的殖民地比本土大111倍。

英国城市分级明确,城市等级是由皇室宣布,以首都(capital)-城市(city)-城镇(town)-乡村(village)为序,并不是完全按照人口规模而定。

过去以宗教的分区确定,设立大教堂的城镇即可称为城市,而因为某一特定事件而册封的小城市也大有人在。

城市中人口分布较散,超过100万以上的大城市并不多,主要集中在东南部地区。

伦敦作为英国的首位城市,以M25高速公路环线为界定,面积为1580平方公里,拥有750万人口。

相比二级城市如伯明翰、曼切斯特、爱丁堡等,城市规模及人口规模都高出数倍。

而三级或更低级的小镇规模更小,城市氛围则愈趋宁静平和。

不同城市依据每个区域的自然或人文资源,因势利导确定不同城市的规模和发展脉络,选择不同的交通模式,塑造城镇特色。

即便在优势不明确的废弃工业小镇里,地方政府也是充分利用原有工业设施,进行维护修葺,改造成为城市公共场所,如博物馆或商业摩尔(mall),不仅挽留了现有人口,还可以吸引其它区域的游客。

1.2 城市型制的衍生和共存城市规划者在丰富的历史文化遗迹前小心翼翼,城市肌理伴随着不同时期的扩张延续着,因此大部分城市都可以清晰地看出不同时期的城市基本型制:中世纪的城市以城堡和教堂为核心,多伫立在城市的至高点,道路采用蛛网结构,空间内敛且指向明确,封闭狭窄的街道顺坡而下指向周边,地块划分不规则,城市功能需求极小;文艺复兴后的城市追捧古罗马和古西腊时期的民主城邦制,以城市手工业和商业为主的空间需求迫使城市向外围不规则发散,但局部地段仍清晰的保留着帕拉迪奥式规则的开放空间;工业革命时期的城市急剧扩张,将分散的片断连接成较大的城市范围,中产阶级追求着贵族的气度,城市里出现了较大手笔的理性线条形制,方格路网再次回到城市结构当中,同时加以较大尺度的节点空间来减少其刻板之处,如弧形或圆形、轴线转移等手法;而近代田园城市理论等现代城市规划理论指导下,不仅吸取了古典主义的恢宏和优雅,还为城市人民提供了宜居的城市环境如中央公园、环形路网加轴向干路、环形的林荫大道(Grand Avenue)等具有明显的古典主义的痕迹;二战后英国蓬勃兴起的“新城运动”对战后城市规划理论与实践产生了巨大影响,规划的重点第一次从大城市转向周边的新兴城镇。

阿伯克隆比的“大伦敦规划”(1944年)阿伯克隆比“大伦敦规划”(1944年),该规划的范围覆盖6735km2,涉及到134个地方政府,当时人口1250多万。

因此该规划已经不再仅仅是一个伦敦市区的总体规划,而是整个大都市地区的规划。

正如塔夫里等人评价的,该规划使“格迪斯的区域规划既考虑到了城市建成区本身的延续性和进行全面改造的困难,同时也兼顾了城市向外扩散的需要采用了降低已建成区的人口密度,在城市的建成区之外有计划建设新城的方式来整合整个区域,使城市及其周边均纳入到有序的发展之中”。

该规划包括了这样一些主题:延续控制伦敦市区内工业数量增加和规模扩大的思想,限制城区的工业扩建;城市居住区和工业区相分离;在整个区域范围内停止人口地迁入,使整体德人口密度能够下降,同时将市区的人口向郊区迁移;完善伦敦港的功能;给予城市规划新的权力,以控制土地的价格,保证规划的有效实施等在具体的布局内容上,通过对区域现实状况的详细审查,规划将整个规划地区划分为4个同心圆地区。

核心内容:——同心圆布局模式(1)城市内环。

包括伦敦郡和部分邻近地区该地区现状特点是密度过大,规划建议要从这里疏散出40-50万人口,也迁出相应数量的工作岗位,进行全面地城市更新,是居住用地的人口净密度降至每公顷190至250人。

(2)郊区环。

这里现状存有相当数量在第一次和第二次世界大战期间建设的住房,这一地区的人口密度不是很高,规划建议今后不再在这里增加人口,但需要对该地区进行重新组织,应提供合适的舒适环境。

居住用地的人口净密度控制在每公顷125人。

(3)绿带环。

这里是由国家1938年《绿带法》所规定的绿带用地,规划建议将围绕原有城市的绿带进一步拓宽,在整个建成区外围将绿带环扩展至16km宽,规划设置森林公园、大型公园绿地以及各种游憩运动场地,以阻止伦敦扩展到1939年达到的边界以外去,同时为整个地区提供休闲活动场所。

(4)乡村环。

这个地区要接受伦敦内环疏散出来的大部分人口。

大伦敦规划大伦敦是英国首都伦敦的组成部分,是欧洲最大的都市区之一。

它以其发达的经济、文化和教育资源而闻名于世。

为了更好地满足人们的生活和工作需求,大伦敦进行了一系列规划,以确保城市的可持续发展和未来的繁荣。

大伦敦的规划主要包括城市发展、基础设施建设和环境保护三个方面。

首先是城市发展规划。

伦敦市政府制定了2036年的伦敦规划,旨在增加居住和工作空间,改进交通和基础设施,提升城市的可持续性和生活质量。

规划中提出了一系列措施,如建设新的住宅区、改善交通网络、保护城市的历史遗址和绿地等。

这些措施将有助于促进城市的发展,并提供更好的生活和工作条件。

其次是基础设施建设规划。

大伦敦的基础设施建设涉及交通、能源、通信等方面。

规划中提出了一系列改善交通网络的措施,如修建新的高速公路、铁路和地铁线路,以便人们更便捷地出行。

此外,规划还提出了发展清洁能源和改善通信网络的计划,以满足人们对能源和通信的需求。

这些基础设施建设的措施将有助于促进经济发展和社会进步。

最后是环境保护规划。

大伦敦认识到保护环境对于城市的可持续发展至关重要。

因此,伦敦市政府制定了一系列环境保护措施,以减少碳排放、改善空气质量和保护自然资源。

规划中提出了减少机动车使用、增加公共交通工具和自行车的使用、提供更多的绿地和公园等措施。

这些措施将有助于改善居民的生活环境,同时保护自然环境。

总而言之,大伦敦的规划旨在使城市更加宜居、宜商、宜游。

通过城市发展规划、基础设施建设规划和环境保护规划,大伦敦将成为一个更加现代化、繁荣和可持续发展的城市。

这将为居民提供更好的生活和工作条件,同时保护环境和保持城市的全球竞争力。

大伦敦地区空间战略规划的评介与启示作者:赵景亚殷为华来源:《世界地理研究》2013年第02期摘要:自1944年阿伯克隆比主持编制了世界上第一部特大型城市区域规划-《大伦敦规划》以来,每一阶段的伦敦地区发展规划都主要立足于自身需求和可行的程序性工具,以利于指导首都地区未来20-30年的发展。

进入21世纪,作为英国第一个引入空间发展战略的地区,伦敦先后三次制定出台了大伦敦地区规划。

本文以不同社会经济发展背景下的伦敦规划演变为基础,重点对大伦敦地区空间发展战略规划(2011)的核心内容、重要特点及其相关启示进行评介和分析,以期促进我国特大型城市区域的规划创新。

关键字:空间战略规划;大伦敦地区;评介与启示中图分类号:K915 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2013.02.006随着21世纪经济全球化和知识经济的深入发展,为了增强国际竞争力和提高城市治理能力,伦敦先后三次制定实施了《大伦敦地区空间战略规划》(2004版、2008版及2011版,简称《伦敦规划》)。

在我国快速的城市化进程中,特大城市区域的发展正面临人口、经济、交通、生态等问题的严峻挑战。

由此,“新城建设、精明增长、城市更新及多中心发展”等成为城市区域治理和规划的实践主题。

本文对2011大伦敦地区空间发展战略规划的核心内容、重要特点及其相关启示进行评析,旨在探讨其对我国特大城市区域规划创新的有益启示。

1 演化视角下的大伦敦地区规划1.1 基于田园城市概念的新城发展(1920年代初—1960年代末)英国的霍华德(Ebenezer Howard)于1898年出版了《明日:一条通往真正改革的和平道路》(1902年修订版更名为《明日的田园城市》),提出以田园城市的概念和方案促进实现城乡结合,以解决各种城市问题[1]。

这是城市规划史上第一次将城市问题的解决视角置于城市之外的区域。

之后,盖迪斯(Patrick Geddes)于1915年出版了《进化中的城市:城市规划运动和文明之研究导论》,运用区域规划的综合研究方法,系统阐述了人文主义规划思想,并明确提出:真正的城市规划须首先是区域规划[2]。

大伦敦规划简介

大伦敦包括伦敦城、内伦敦和外伦敦,共1580平方公里,共有33个区,其中伦敦城是核心区,面积只有1.6平方公里。

英国在1999年通过了“大伦敦市政府法”,并根据该法在2000年选举成立了大伦敦市政府。

该法要求市长组织编制大伦敦发展战略规划,编制完成后,各城区的发展规划应与该战略规划协调一致。

大伦敦发展战略规划包括《伦敦经济发展战略》、《空间战略》、《交通战略》、《文化战略》、《城市噪音战略》、《空气质量战略》、《市政废物管理战略》和《生物多样性战略》等八大战略。

为保持各战略规划的一致性,伦敦市长确定了五个共同的主题,所有战略的编制都要遵守,即:繁荣的城市,宜人的城市,宜达的城市,公平的城市,绿色的城市。

《伦敦经济发展战略》于2001年制定,在2004年《伦敦空间战略》编制完成后又重新制定。

经济战略规划在基础设施和区域投资等领域都体现了对空间发展战略的支持,如发展和补充了伦敦下一级区域的发展框架,利用土地的交易和管理力量与推动其他同等战略的发展,吸引私有投资发展优先区域等。

《伦敦空间战略》在发展目标中明确了促进人口和经济增长,并使之与空间容纳能力相适应的要求。

该战略既研究了经济结构调整、新经济产业发展等经济政策,为伦敦的经济发展提供了支撑,又强调经济增长要容纳在现有建成区范围内,按照紧凑型城市的方向更加有效地利用土地、水、能源、交通等资源进行开发活动,从而为经济发展战略的实施提供了更好的保障。

赴伦敦城市建设考察报告今年六月底,应中国城市规划协会邀请,我们一行两人赴英格兰进行了为期五天的考察活动。

在考察期间,主要对著名的国际城市伦敦的城市建设进行了实地学习。

伦敦是世界著名都市、是英国的首都、是金融、文化、艺术、教育的中心。

她历史悠久,名胜古迹众多,拥有许多世界一流的博物馆、美术馆和著名建筑,是世界著名的旅游胜地,每年吸引着大量的海内外游客到此观光。

她还有着丰富多彩的文化教育生活,众多的世界著名大学、学院和其它教育机构,吸引着世界各地的学者来此求学深造。

伦敦交通发达、地铁、火车、地面公共汽车连接成,遍布城市的各个角落,公共汽车二十四小时服务。

伦敦还可以品尝到世界各地的风味食品,地处市中心的中国城(唐人街)聚集着众多的中国餐馆和中国商场,它是中国人活动的中心。

不管怎样,伦敦从古代罗马帝国以来一直保持着自己的悠久传统,是被称为“日不落”帝国的首都。

这里的每一个角落都有历史遗痕在诉说过去,这里的大街小巷都流露出历尽多年霜雪的风采。

如果到大本钟或威斯敏斯特大教堂去探寻游览,一刹那间,我们觉得似乎是回到了数百年前。

而与此同时,这里又是欧洲新潮流的发源地,常有最新流行时装由此走向世界各国。

泰晤士河是伦敦的主轴,中心地带是特拉法尔加广场。

由此去各主要景点,步行均不超过45分钟。

地铁则以查灵十字站为中心,由此乘坐地铁到各主要景点只需 15分钟。

向东可以探寻伦敦城、伦敦塔。

往西到牛津街娱乐购物。

北面到大英博物馆可以参观人类文化遗产。

向南,可以听听大本钟的轰鸣,再到白金汉宫照个纪念照。

伦敦旅行十分便利,一张地铁车票便可游遍全城内的风景名胜。

泰晤士河是伦敦的生命线,绵延300多公里,两岸风景秀丽。

28座建筑风格不同的桥梁把泰晤士河两岸连成一片。

滑铁卢大桥是英国人为纪念威灵顿将军击败拿破仑而命名的。

最漂亮的大桥是伦敦塔桥,这座塔桥风格独特,气势磅礴,在两个巨大的桥墩上建有 5层楼的高塔。

站在塔顶可观赏附近的绮丽风光。