城市设计案例分析——伦敦金丝雀码头

- 格式:ppt

- 大小:8.54 MB

- 文档页数:10

城市更新理论方法研究——以金丝雀码头为例一现代城市规划面临的问题1.1交通系统面临的问题矛盾依然存在于旧有的短距离、非机动化交通出行方式与产业结构的优化之间。

传统的街坊关系与生活模式受到产业地转型升级影响而改变,个人的出行距离增加,人口边缘化发展和对私家车地依赖与日俱增。

有限的交通设施资源无法满足开发规模地日益增大。

城市地块功能的调整和开发规模增加使得城市交通压力增加,而交通用地则保持在稳定的范围内,无法同步增长。

1.2自然历史资源面临的问题城市的发展是一个漫长的历史过程,城市的历史文化也会应运而生,在这其中蕴含着多样的民族和历史遗产。

同时,现代城市中又面临着历史文化尚未被完整挖掘,历史建筑遭到破坏,保护措施不够完善以及历史建筑缺乏合理地利用等问题。

1.3开发与建设规模面临的问题在许多城市规划中,为了追求历史古街、文化街等潮流,没有利用好历史建筑所带来的资源,一味追求规模与商业化,历史建筑甚至遭到了破坏。

开发建设规模,应符合当地的建筑风貌,充分协调各方利益,在保护价值历史建筑的基础上进行开发利用,提升居住品质。

二城市更新在当今的现实意义2.1从旧城改造到有机更新现在的城市正从旧城改造向着城市有机更新的目标转变。

一开始的旧城改造常常伴随着大规模地拆迁与重建,现在慢慢摆脱了此种做法向着有机更新过渡。

将城市作为一个生命体并不断的更新并激发活力,完成自身的新陈代谢的过程。

2.2从大规模的建设转变到城市针灸一个城市的规划是持续发展的,同时也应该是抛去大规模的、断裂式的发展,坚持小规模渐进式的发展。

同时,城市的更新发展应该具有一定的修复功能,如同针灸一样逐渐对城市的弊端进行治疗修复。

2.3从单一维度到综合的维度在城市的开发维度方面,城市规划的开发维度应该是多方向、多维度的,而不是单一地发展,进而形成有效的城市管理模式。

城市发展应该从单一的维度比如经济方面,向多维度的更新方向转变。

真正的城市更新的成功依赖于各方合作。

伦敦金丝雀码头——城市设计之街区复兴案例一零建筑二班100336钱家文一、地理位置与地区资源金丝雀码头位于伦敦Dockland码头区的道格斯岛。

Dockland码头区位于东伦敦泰晤士河下游,整体呈带状沿河由西向东伸展。

狗岛的地形比较特殊,泰晤士河在此由北向南U型转弯,使其成为东、西、南三面环水的半岛。

位于其中心偏北的金丝雀码头在东、西两侧与泰晤士河直接相接。

因此它的水资源十分丰富,不仅用地内部有原码头的水面,东.西侧还有河水环绕。

在28.7hm²的总用地面积中,水面达10.12hm²,还有10.12hm²沿河用地。

二、码头区的历史与发展金丝雀码头拥有悠久的历史和辉煌的过去。

码头在英国人心目中具有浓重的历史感和认同感,生气教勃的码头区氛围是Dockland地区独特的历史文化要素。

在过去航空、陆运都不太发达的漫长年代,航海占据了交通往来的主要位置。

位于当时世界贸易集散地伦敦的金丝雀码头,水面上是大大小小的轮船在装卸,岸上则是车水马龙,机器声轰鸣鼎沸。

同时,港口的大量建设也带动了周边商业区、工业区乃至整个伦敦城市的发展,码头区成为组织港口活动的中心轴。

然而从上世纪60年代开始,由于大航运公司需要寻找更大、更有效的深水港口,老式码头也不适应新型的以集装箱为基础的交通运输方式,加上随着城市的现代化发展,码头区与伦敦中心市区的交通体系出现了分离,导致该地区走向衰落。

伦敦城市与码头区的历史演变1805年的伦敦港口1845年的伦敦港口1900年的伦敦港口昔日伦敦港口的繁荣战后伦敦港口的衰败三、功能分区进入上世纪80年代,因为码头区本身的经济发展需要,英国人开始关注码头区未来的发展。

伦敦码头区开发有限公司历时17年对近似废弃的旧码头区进行了成功的更新改建,其中金丝雀码头是金融、商业、商务区,作为整个地区的中心。

周边多为住宅区以解决伦敦不断增长的住房压力。

五、历史轴线金丝雀码头不仅拥有码头区的历史资源,而且位于伦敦城市发展的空间轴线上,这条空间轴线一端是伦敦塔桥,代表了伦敦的悠久历史,另一端是北格林威治的千禧穹庐,代表伦敦城市的新生。

欧洲的城市规划与现代建筑欧洲作为一个历史悠久的大陆,拥有丰富多样的城市规划和建筑风格。

无论是中世纪的城堡和教堂,还是现代化的高楼大厦,都展示了欧洲城市规划和现代建筑的美学特色和发展历程。

一、历史城市规划欧洲的历史城市规划可以追溯到古希腊和罗马时期。

在这些城市中,我们可以看到直线大道、对称建筑和广场等特点。

这种规划方式以罗马城为代表,整个城市从皇宫和神庙的中心出发,辐射出各个方向的街道,形成封闭的布局。

这样的城市规划方式体现了当时的权力中心和宗教信仰。

中世纪欧洲的城市规划受到封建主义和宗教影响,通常以城墙围绕,城市由市中心的主教堂和皇室的皇宫为核心,辐射出一系列街道和小广场。

城市规划注重了城市的社会和宗教功能,通过规划建立了清晰的社区和中心地带。

二、现代建筑风格现代建筑风格在欧洲迅速发展,许多城市迎来了全新的城市规划和建筑风格。

20世纪初,巴黎、伦敦和柏林等大都市开始采用更加现代化的建筑风格,如装饰艺术、包豪斯和现代主义风格。

装饰艺术风格强调了装饰和细节的精湛,建筑物通常采用曲线线条和精美的装饰,同时融入了当时的艺术和手工艺品。

这一风格在许多欧洲城市的建筑中得到了充分展示,如法国的巴黎大皇宫和德国的慕尼黑市政厅。

包豪斯学派是现代建筑风格中的重要一支,将功能性和简约主义融入建筑设计中。

这一学派在德国魏玛创立,注重形式与功能的结合,强调了“形式追随功能”的原则。

包豪斯风格的代表建筑包括德国的包豪斯学校和魏玛国会大厦。

现代主义风格奠定了现代建筑的基础,以简洁的线条和几何形状为特征。

荷兰的勒·柯布西耶、法国的勒·柯布西耶、德国的米斯·凡·德·罗和美国的根特哥米亚等建筑师在欧洲推广了现代主义的理念。

这一风格的代表作品包括巴黎的巴黎春天大厦和纽约的洛克菲勒中心。

三、城市更新与现代化在现代城市化进程中,许多欧洲城市进行了大规模的城市更新和重新规划。

根据新的城市需求,城市规划师和建筑师开始重新设计城市布局,并融入现代化的建筑风格。

2020值得设计师关注的13座海外超⾼层⾼端住宅深度分享本期⼩编精选了13座位于伦敦、纽约、迈阿密等地的超⾼层豪宅项⽬。

这些项⽬均有不俗的地理区位,且均由知名建筑师事务所设计,如:Herzog&deMeuron、Forster、DS R、SOM、Adrian Smith、Renzo Piano等。

这些项⽬的建筑、室内、景观、户型设计等均代表着当地超⾼层豪宅的典范,值得设计师品鉴珍藏。

01伦敦 / One Park Drive建筑设计:Herzog & de Meuron室内设计:Goddard Littlefair & Bowler James Brindley Ltd项⽬状态:2019年建成项⽬地址:London, E14, United Kingdom开发商:Canary Wharf Group58层⾼的One Park Drive是Canary Wharf Residential与Herzog & de Meuron设计事务所联袂在英国推出的优质住宅项⽬,包含483间豪华公寓以及各种⾼品质设施。

建成后,可360度环视⾦丝雀码头美景,⾼层更可远眺整个伦敦天际线。

这⼀别出⼼裁的设计,⽆疑将成为新⼀代伦敦地标住宅建筑。

▲One Park Drive官⽅视频▲鸟瞰图建筑呈现统⼀雕塑形式的釉⾯凹槽陶⼟层,将不同建筑部分的复杂形状封闭在同⼀种材料中。

陶⼟建筑⽴⾯具有强烈的线性纹理,参照了与该区域相交的铁轨和⼈⾏道的线条感,玻璃阳台被定位为“像运河上的⼩船⼀样穿过线性⽴⾯”。

▲效果图▲效果图▲模拟动画One Park Drive创造了⼀种新的豪宅⽣活,每⼀间住宅都享有露台,并在同⼀栋建筑中,依托建筑本⾝创造了三种不同的居住⽅式。

⾃上⽽下分为顶层海湾公寓、中间段集群以及阁楼公寓,拥有三区各具特⾊的住宅户型,每户皆拥有观景阳台。

较低楼层与公园和海滨相连,较⾼楼层则直⼊天际。

▲模拟动画(仅表阳台关系,并⾮旋转阳台)Herzog & de Meurcn事务所的雅克·赫尔佐格解释说:“⾼层住宅建筑本⾝有⼀个明显的缺点,区域之间太刻板,存在着重复性。

分享┃英国新城镇建设案例米尔顿·凯恩斯新城米尔顿·凯恩斯新城坐落在伦敦和伯明翰之间,是英国在第二次世界大战之后重点建设的27个新城镇的典范。

1967年开始规划,规划人口为25万人,面积88.7平方公里。

与其他战后新城相比,米尔顿·凯恩斯有更多绿色空间,却又有巨大的网格状扩张的道路,现代建筑和其他基础设施一应俱全。

开始设计米尔顿凯恩斯的时候,该地区人口不到5万,如今早已突破25万人,完成了当初规划的目标。

米尔顿·凯恩斯如此成功的主要原因也是诸多最受人尊敬的城市规划师和建筑师,包括诺曼·福斯特爵士,理查德麦考麦先生,拉尔夫·厄斯金,亨宁·拉森,马丁·理查德森和约翰·温特创建的设计。

他们创造了一种强烈的现代主义设计和所用的方格系统布局。

原镇设计还考虑了其他主要功能,包括密集种植、绿地和湖泊;而这些都成为今天的米尔顿·凯恩斯吸引人来居住的原因之一。

原计划最早规定城镇里不能有建筑比当地最高的树高,但这一条后来有被修订。

米尔顿·凯恩斯已经成为英格兰中部一个区域性的居住、营商和购物中心城镇。

伦敦金丝雀码头金融区改造为了缓解伦敦传统金融城的压力,英国政府在1980年之后,开始提出改造1960年代之后因为伦敦东区港口码头衰退而几乎荒芜的金丝雀码头地区,作为第二金融城。

金丝雀码头而今已经成为伦敦最重要的金融区和购物区,位于古老的西印度码头(West India Docks)和船坞区(Docklands)。

已经云集了英国数座最高的大楼,已经成为新贵们住房首选地之一和公司商务办公的绝佳场所。

金融业、出版业、教育业等及各种配套的服务产业开始入驻并促进了东伦敦的繁荣,复兴了区域经济,也为政府缓解了就业问题。

不得不提的是,DLR的贯通和城市机场的修建是本区得以复兴经济的强心针,及时带动了本区经济的发展。

剑桥科技园区英国剑桥科技园及配套居民区是老城延伸扩建的典范。

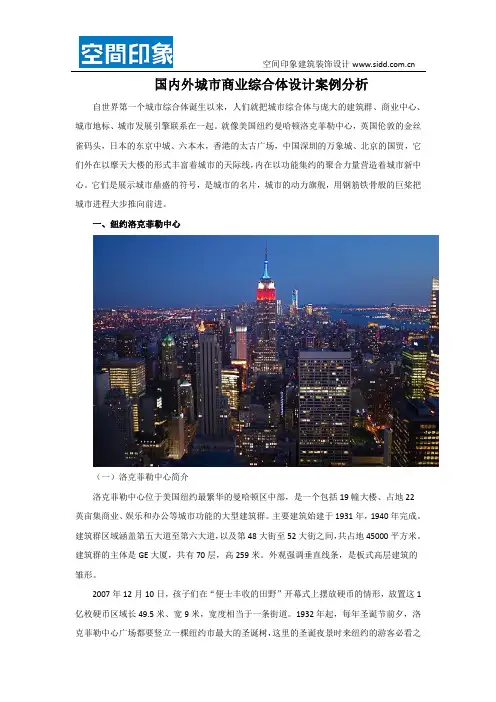

国内外城市商业综合体设计案例分析自世界第一个城市综合体诞生以来,人们就把城市综合体与庞大的建筑群、商业中心、城市地标、城市发展引擎联系在一起。

就像美国纽约曼哈顿洛克菲勒中心,英国伦敦的金丝雀码头,日本的东京中城、六本木,香港的太古广场,中国深圳的万象城、北京的国贸,它们外在以摩天大楼的形式丰富着城市的天际线,内在以功能集约的聚合力量营造着城市新中心。

它们是展示城市鼎盛的符号,是城市的名片,城市的动力旗舰,用钢筋铁骨般的巨桨把城市进程大步推向前进。

一、纽约洛克菲勒中心(一)洛克菲勒中心简介洛克菲勒中心位于美国纽约最繁华的曼哈顿区中部,是一个包括19幢大楼、占地22英亩集商业、娱乐和办公等城市功能的大型建筑群。

主要建筑始建于1931年,1940年完成。

建筑群区域涵盖第五大道至第六大道,以及第48大街至52大街之间,共占地45000平方米。

建筑群的主体是GE大厦,共有70层,高259米。

外观强调垂直线条,是板式高层建筑的雏形。

2007年12月10日,孩子们在“便士丰收的田野”开幕式上摆放硬币的情形,放置这1亿枚硬币区域长49.5米、宽9米,宽度相当于一条街道。

1932年起,每年圣诞节前夕,洛克菲勒中心广场都要竖立一棵纽约市最大的圣诞树,这里的圣诞夜景时来纽约的游客必看之处。

(二)案例启示洛克菲勒中心对于公共空间的运用开启了城市规划的先河,因此号称是20世纪最伟大的都市计划之一,整个建筑布局紧凑,密集有序。

这块区域占地22英亩,由19栋建筑围塑出来的活动区域,对于公共空间的运用开启了城市规划的新风貌,完整的商场与办公大楼让中城继华尔街之后,成为纽约第二个市中心,对都市人的生活产生了巨大的影响。

洛克菲勒中心在建筑师上最大的冲击是提供公共领域的使用,这种为普通大众设计的空间概念引发后来对于“市民空间”的重视,巧妙地利用大楼的大厅、广场、楼梯间、路冲设计成行人的休息区、消费区,彻底落实为广大中产阶级服务的目的。

城市建筑┃城市规划┃U RBANISM A ND A RCHITECTURE ┃U RBAN P LANNING15浅议轨道交通站点城市综合体设计Urban Complex Design of Rail Transit Station■ 黄明星 ■ Huang Mingxing[摘 要] 随着我国城市化进程的不断加快、城市规模的不断扩大,轨道交通建设进入高速发展期。

本文作者结合轨道交通南翔站中冶祥腾城市广场项目及一些其它轨交项目的设计实践,探讨轨道交通站点城市综合体城市设计,以便同行工作者借鉴。

[关键词] 轨道交通 城市综合体设计 区域综合化设计[Abstract] Along with the continuously accelerated process of urbanization, the continuous expansion of city size, urban rail transit construction into the high-speed development period. In this paper, the author discusses the complex urban design of rail transit site urban combined with the rail traffic Nanxiang station MCC Xiang Teng City Plaza project and some other rail transportation project design practices of rail transit stations, in order to give reference to fellow workers.[Keywords] integrated rail transit, the city synthesis design, regional integration design引言伴随现代城市的快速发展需求,城市交通向着立体化和全方面复合协调发展,以城市快速轨道交通为骨干,向公共交通方向前进。

伦敦码头区开发案例研究(上篇)上海城投王强第一部分20世纪七八十年代开始,在英国伦敦东区的一块被长期废弃的码头区域展开了了一次令人叹为观止的城市复兴式的开发活动,英国开发者,历时超过二十年,化腐朽为神奇,将一片数世纪以来无人问津的土地转变成为举世闻名的国际金融中心。

伦敦码头区开发也成为全球范围内城市复兴的经典案例,吸引世界上无数的同行、学者和投资家前往观摩和学习。

我们之所以选择伦敦码头区开发案例做研究,认为其成功对城投总公司未来的区域开发和城镇开发有丰富的借鉴意义。

由于所搜集的资料比较翔实,该案例在多个方面存在成功的特色,所以本次研究系列化,力图比较全面深入地剖析此案例。

一、开发前的状况伦敦码头区开发以前无论在地理上还是社会情感上都与伦敦的其他地区相距较远,从伦敦没有交通直达,并在该区域内几乎没有公共交通,在伦敦绝大多数民众认为此地就根本不值一去。

整个码头区以前是英国东印度公司的专用码头,但该地区十九世纪末叶就开始被废弃。

时过境迁,到1970年代,该地区充斥了一系列严重的社会和经济问题,生活在当地的人们相当贫困,住宅破敝,毫无获得教育和就业之希望,整个土地一片萧瑟和苍凉的景象。

二、开发机制1.开发思想的演变城市的再开发是将英国从战争的创伤中迅速挽救出来的中重要手段。

在战后的初期,出现了一系列城市开发的创新政策和手段,例如伦敦内城的大片区域的综合再开发和新城建设。

然而,在之后的二三十年内,这些开发政策和活动受到了公众和学者们的质疑。

新城并不受到当地居民的欢迎,因为这需要经常较长距离的通勤到达伦敦市中心主要的功作和娱乐场所,而“综合开发区域”对原有的居民区和传统建筑的破坏代之以大量的办公楼和购物中心的建设受到了广泛的批评和厌恶。

从而在1970年代,便出现了对传统住宅和街区进行保护的开发模式,而对于伦敦码头区的开发莫衷一是,传统的土地利用模式被放弃。

码头区本身的条件已经不适于日益增长的集装箱化的国际航运的模式,最后连伦敦港务局也放弃了对此地在开发的念头,于是造成了更多的空闲和荒芜的土地。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==国外城市规划案例篇一:国内外城市商业综合体设计案例分析国内外城市商业综合体设计案例分析自世界第一个城市综合体诞生以来,人们就把城市综合体与庞大的建筑群、商业中心、城市地标、城市发展引擎联系在一起。

就像美国纽约曼哈顿洛克菲勒中心,英国伦敦的金丝雀码头,日本的东京中城、六本木,香港的太古广场,中国深圳的万象城、北京的国贸,它们外在以摩天大楼的形式丰富着城市的天际线,内在以功能集约的聚合力量营造着城市新中心。

它们是展示城市鼎盛的符号,是城市的名片,城市的动力旗舰,用钢筋铁骨般的巨桨把城市进程大步推向前进。

一、纽约洛克菲勒中心(一)洛克菲勒中心简介洛克菲勒中心位于美国纽约最繁华的曼哈顿区中部,是一个包括19幢大楼、占地22英亩集商业、娱乐和办公等城市功能的大型建筑群。

主要建筑始建于1931年,1940年完成。

建筑群区域涵盖第五大道至第六大道,以及第48大街至52大街之间,共占地45000平方米。

建筑群的主体是GE大厦,共有70层,高259米。

外观强调垂直线条,是板式高层建筑的雏形。

201X年12月10日,孩子们在“便士丰收的田野”开幕式上摆放硬币的情形,放置这1亿枚硬币区域长49.5米、宽9米,宽度相当于一条街道。

1932年起,每年圣诞节前夕,洛克菲勒中心广场都要竖立一棵纽约市最大的圣诞树,这里的圣诞夜景时来纽约的游客必看之处。

(二)案例启示洛克菲勒中心对于公共空间的运用开启了城市规划的先河,因此号称是20世纪最伟大的都市计划之一,整个建筑布局紧凑,密集有序。

这块区域占地22英亩,由19栋建筑围塑出来的活动区域,对于公共空间的运用开启了城市规划的新风貌,完整的商场与办公大楼让中城继华尔街之后,成为纽约第二个市中心,对都市人的生活产生了巨大的影响。

洛克菲勒中心在建筑师上最大的冲击是提供公共领域的使用,这种为普通大众设计的空间概念引发后来对于“市民空间”的重视,巧妙地利用大楼的大厅、广场、楼梯间、路冲设计成行人的休息区、消费区,彻底落实为广大中产阶级服务的目的。

浅谈城市防洪堤坝与滨水地区开发的关系处理摘要:江河在城市建设的历史中,除了承担生活水源外,曾多扮演运输通道及防洪对象的角色。

随着其部分交通功能逐渐被现代化的运输方式所分担,江河更多时候成为现代城市里最具魅力的景观资源。

然而,由于防洪的需要,很多江河沿岸都存在平行于河道的防洪堤或防洪墙,将城市与水道切割开来。

很多“滨水建筑”反而不见水,而“窝”在堤坝后面;很多“临水而居”的市民,往往难以亲水或者需要费劲力气翻过堤坝才能到水边。

本文作者以城市设计师的角度,透过实践的项目及成功案例的解读,浅谈如何透过城市设计的处理手法,改善堤坝对于滨水地区开发的消极影响,从而提升河道对于城市的价值。

关键词:防洪堤坝,滨水地区开发,亲水空间,高差,城市设计,立体化中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:正文:受堤坝阻隔的滨水地区现状问题梳理1.1城市发展中河道防洪堤的意义河道是避免洪水灾害的有效通道,可以在夏季汛期泄洪,有效保护流域内城市的安全。

为了控制河流的洪峰水流量对河道腹地的破坏性作用,常常沿河道两侧修筑平行的防洪堤或者防洪墙,以阻隔洪水可能带来的危害,例如,洪水会引起流域内生态环境的变化,造成河道改变,水土流失和土地贫瘠等,严重者甚至冲毁,破坏河岸的植被和建筑,给人民带来巨大的威胁。

因此,河道防洪措施的存在意义是毋庸置疑的。

1.2防洪堤坝对城市滨水地区开发的消极影响虽然,我国在河流的防洪设计改造中运用了很多的新技术、新手段,诸如,由早期的水泥护堤、石砌护堤到自然化护堤;从真木桩、仿木桩护堤到现在的生态护堤等。

生态护堤的设计尊重了水岸的自然形态,采用自然原有的材料,尽量创造自然的生态河堤。

但是,这些新技术及理念的运用,都没有从本质上改变堤坝的阻隔性特征;也没有真正释放河道水面对其城市腹地开发区的景观价值。

一般而言,堤顶标高会比开发地块至少高4米左右,则紧邻河堤的建筑的首层甚至第二层根本无法看到水面,而是“窝”在河堤的阴影里;同时,建筑最下面的两层又多是作为商业开发的,这样就大大降低了滨水建筑的价值及魅力。