淮安地域文化PPT优秀课件下载(29张)

- 格式:ppt

- 大小:2.39 MB

- 文档页数:29

近代史中的家乡—淮安PPT讲稿1002040133 农水一班高正老师、同学们上午好!很荣幸代表我的老乡在此与大家分享我们近代史中的家乡——淮安。

淮安市地处苏北腹地,江苏北部中心城市,市境西、北接宿迁市,东北接连云港,东南接盐城市,南接扬州市,西南连安徽省滁州市和江苏省会南京。

全市地处淮河两岸,邻江近海, 处于全国南北分界线上。

淮安在全国是南下北上的交通要道、更是长三角北部区域的交通枢纽。

可是近代中的淮安是什么样子呢?我下面将从政治,军事,文化,重要人物多个角度介绍近代史中的淮安。

近代淮安政治格局明清时期:境内置淮安府,府治于山阳县(今楚州淮城)。

明中叶以后,黄河全流夺淮,境内水患愈演愈烈,农业衰落,鱼米之乡的盛景不再。

明清两朝都委派大员驻淮治河。

淮安城(今楚州)扼漕运、盐运、河工、榷关、邮驿之机杼,进入鼎盛时期,与扬州、苏州、杭州并称运河线上的“四大都市”。

淮安城市的繁华,带来了人文荟萃的局面。

民国时期:淮安府撤销,市境大部始属淮扬道,后属淮阴行政督察区。

境内漕、盐、河、榷之利皆失,进一步衰微。

而长年战乱又给刚刚兴起的近代交通运输业和工矿业以沉重打击。

中国共产党组织于1927年成立。

抗日战争和解放战争时期,境内成为重要的根据地和解放区,中共中央华中局、新四军军部、中共中央华中分局、华中军区、苏皖边区政府等都曾驻节境内,刘少奇、陈毅、黄克诚、彭雪枫、邓子恢、罗炳辉、李一氓等老一辈无产阶级革命家和人民军队高级将领都曾在此战斗过。

淮安人民为中华民族的独立和解放建立了巨大功勋。

1948年12月,市境全部解放。

1949年5月,成立淮阴专区。

近代淮安的军事那近代的淮安军事上又怎么样呢?苏皖边区政府在这具有重要历史价值的革命旧址上大部分房屋尚保留原貌。

原苏皖边区政府大门朝南,座落在镇署街前(现在名游符西街)。

门两侧有一对石狮。

进门对称分布的四幢平房,是当年政府办公室,再向北是四合院,上下两层计26间,是边区政府接待来客、举行会议的地点,当年国、共、美三方代表谈判地点就是在这四合院里展开的,所以人们称这里为交际处。

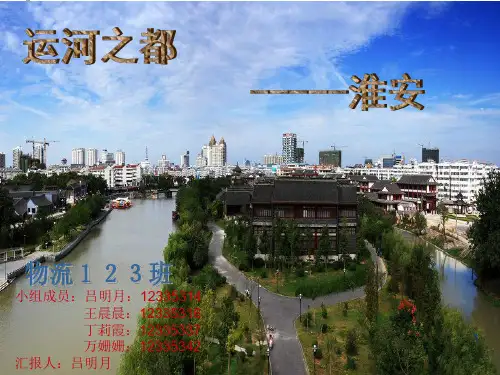

淮安文化特色淮安文化特色江苏省淮安市,古名:淮阴、楚州、清江浦、清江、清河、古楚,位于江淮平原东部,京杭大运河与古淮河在淮安交汇,历史上是漕运枢纽、盐运要冲,驻有漕运总督府,明清鼎盛时与苏州、杭州、扬州并称为运河沿线的“四大都市”,有“运河之都”之称。

淮安的文化特色也因处于南北交汇点具有文化融合的特色,形成了独具特色的淮安文化。

一、运河文化漕运以盐粮为主,而粮食和盐都是国民最基本的生活资料,是中华王朝的命脉所在。

作为明清两代融“漕、河、盐、榷”四大重地于一身的淮安繁华一时,康熙、乾隆六次南巡均驻跸此地,是名副其实的“运河之都”。

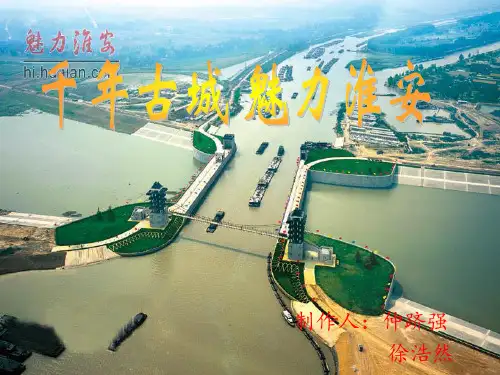

1、水利文化淮安段大运河的开凿、治理和相关治河保运衙署的兴废过程,以及相关闸坝等水利设施的兴废过程是淮安历史不能忽视的重要组成部分。

从古至今,淮安一直是大运河上的枢纽城市,也是水利设施工程最多的一段。

清康熙时,河道总督行馆设于淮安清江浦。

清代雍正后,江南河道总督署设在淮安。

2、漕运文化隋代开南北大运河,唐代中后期,开始大规模地进行漕粮和漕盐运输,北宋时漕运量大幅增加,南宋时南北漕运受阻。

明、清时漕运为最盛。

一千多年的漕运文化反映了漕运的政治、经济制度、与漕运有关的漕船制造文化以及与漕粮运输装卸地点相关的漕运码头文化和与漕粮储存、转搬相关的漕仓文化等。

3、淮安城市商业文化由于淮安一直是运河线上的一座枢纽城市,因此淮安商业文化很丰厚,并且打上大运河的烙印。

唐、宋时淮安商业就很繁荣。

明、清时漕运总督署、清代河道总督署,明、清淮北盐运分司、税关的设立和造船厂、漕粮转搬仓建成后,淮安商业达于鼎盛期。

4、榷关文化明清时淮安的商品贸易非常发达,朝廷为了保证商品税的征收,在淮安设立税关。

淮安关是运河沿线的重要税关之一。

淮安税关折射出明、清时期封建社会的税收制度,其文化遗存有着重要的研究价值。

5、运河宗教文化淮安历史上的水神崇拜很兴盛,建有很多庙宇祠堂,如淮渎庙、陈潘二公祠、惠济祠、栗大王庙、风湖大王庙、金龙大王庙等,除史书有相关记载外,今还有若干遗存。