哪些药品可致固定性红斑药疹

- 格式:docx

- 大小:13.05 KB

- 文档页数:1

药疹几大类型及临床表现*导读:荨麻疹型药疹较常见。

多由青霉素、血清制品(如破伤风或白喉抗毒素)、呋喃唑酮及水杨酸盐类等引起。

症状与急性荨麻疹相似,可同时伴有血清病样症状…………药疹的临床表现多种多样,常见的有下列类型。

(一)固定型药疹是最常见的一型。

常由磺胺制剂、解热止痛剂或巴比妥类等药引起。

皮疹为类圆形或椭圆形的水肿性紫红色斑,直径约1~2或3~4cm。

常为一个,偶可数个,边界清楚,重者其上发生大疱。

停药后约1周余红斑消退,留灰黑色色素沉着斑,经久不退。

如再服该药,常于数分钟或数小时后,在原药疹处发痒,继即出现同样皮疹,并向周围扩大,以致中央色深,边缘潮红。

也可发生水疱。

复发时他处也可出现新的皮疹。

随着复发次数增加,皮疹数目也可增加。

损害可发生于任何部位,但较多见于口唇、口周、龟头、肛门等皮肤粘膜交界处,手足背及躯干也常发生,可单发或凤时累及数外。

发生于皱襞粘膜处易糜烂,产生痛感。

一般经7~10日可消退,若已溃烂则愈合较慢。

重者可伴发热。

(二)荨麻疹型药疹较常见。

多由青霉素、血清制品(如破伤风或白喉抗毒素)、呋喃唑酮及水杨酸盐类等引起。

症状与急性荨麻疹相似,可同时伴有血清病样症状,如发热、关节疼痛、淋巴结肿大、血管性水肿甚至蛋白尿等。

若致敏药物排泄十分缓慢或因生活或工作中不断接触微量致敏原(如医务人员对青霉素过敏,制药厂工人对某些药物过敏),可表现为慢性尊麻疹。

(三)麻疹样或猩红热样药疹较常见。

多由解热止痛类、巴比妥类、青霉素、链霉素及磺胺类等药物引起。

发病多突然,常伴有畏寒、发热等全身症状。

麻疹样药疹为散在或密集、红色、帽针头至米粒大的斑疹或斑丘疹,对称分布,可泛发全身,以躯干为多,类似麻疹,严重者可伴发小出血点。

猩红热样药疹初起为小片红斑,从面、颈、上肢、躯干向下发展,于2~3日内可遍布全身,并相互融合。

达到高潮时,全身遍布红斑,面部四肢肿胀,酷似猩红热的皮疹,尤以皱褶部位及四肢屈侧更为明显。

左氧氟沙星片致固定性药疹1例林小波 陈年由 陈尔阳 蔡天进1 病历摘要患者男,80岁,体重78kg,2019年6月27日因“口渴多饮16余年,发热3天”入院。

患者3天前自觉感冒后出现咳嗽、咳痰,痰黄,伴发热,体温38.5℃,有乏力、胸闷、气促,自行口服“退热药”后体温降至正常。

既往有慢性阻塞性肺疾病、高血压、脑梗死、冠心病、慢性心功能不全、前列腺增生症、睡眠障碍病史。

既往无食物药物过敏史。

体检:体温36.6℃,脉搏87次/min,呼吸20次/min,血压192/62mmHg;口唇无发绀,咽部无充血,双侧扁桃体无肿大,气管居中,双肺听诊呼吸音减啰啰低,双下肺可闻及湿音,散在少许干音。

辅助检查:血常规中WBC 5.94×109/L,中性粒细胞百分比66.1%。

超敏C反应蛋白104.21mg/L。

糖化血红蛋白(HbA1c)6.50%。

胸部CT平扫:两肺肺气肿,左肺炎症。

右肺上叶纤维灶。

左肺上叶钙化灶。

左侧局部胸膜增厚伴少许钙化。

部分心瓣膜及冠脉壁钙化,心包稍增厚。

两侧男性乳腺发育。

入院诊断:2型糖尿病伴并发症、感染性发热。

住院当日予0.9%氯化钠注射液100mL+注射用头孢哌酮舒巴坦钠2g,静脉滴注,每8小时1次抗感染,桉柠蒎肠溶软胶囊0.3g口服,每日两次化痰,余降糖、降压、抗血小板聚集、降脂、调节肠道菌群、改善睡眠等治疗。

7月4日,患者无发热,无明显咳嗽、咳痰,无胸闷、气促,复查血常规示WBC 4.26×109/L,中性粒细胞百分比63.2%;超敏C反应蛋白15.45mg/L。

考虑炎症指标较前下降,停用注射用头孢哌酮舒巴坦钠,改用左氧氟沙星片0.5g口服,每日1次。

7月5日6:26,患者再次出现发热,体温38.2℃。

9:00复测体温38.0℃,查体可见左手背、双手手指肿胀伴皮温升高,两侧眼睑及唇部肿胀,肿胀部位均呈水疱样,且伴有瘙痒。

临床医师请皮肤科医师和临床药师共同会诊,经详细询问得知患者半年前曾服用左氧氟沙星片后第2天出现过同种症状,停药后逐渐好转,考虑为左氧氟沙星片引起的固定性药疹,建议停用该药,加用盐酸西替利嗪片10mg口服抗过敏,复查血常作者单位:325800 温州医科大学附属苍南医院药剂科(林小波、陈尔阳、蔡天进),内分泌科(陈年由)通信作者:林小波,规、超敏C反应蛋白。

教你认识11种药疹*导读:药疹的临床表现多种多样,同一药物在不同的个体可发生不同类型的临床表现,同一临床表现又可由完全不同的药物引起,常见药疹归纳如下。

……1、发疹性药疹:临床表现为麻疹或猩红热样红斑,发病突然,常伴有畏寒、高热(39~40℃)头痛,全身不适等,皮疹始于面部躯干,以后泛发全身,有瘙痒,轻重程度不一。

轻的仅出现散在的少量红斑,有轻度瘙痒,停药而自愈。

重的可密集全身,常伴有全身浅部淋巴结肿大,应密切注意其可能发展成剥脱性皮炎,因后者愈后不良。

2、皮炎类药疹:这类药疹临床主要表现为红斑、丘疹、小水疱、渗出、糜烂、结痂性皮疹。

其可分为局限性与泛发性两型:局限型多是由药物引起的光线过敏性皮疹,因此主要发生在日光暴晒部位,发生苔藓化皮疹;全身泛发型可有低热、瘙痒,严重的还可有粟粒至米粒大小的脓疱性皮疹掺杂其中。

消退后往往有一层糠状鳞屑脱落。

3、固定型红斑:多数由磺胺药物、巴比妥类药物,解热止痛药物所引起。

但约三分之一的病人无服药史,过敏源不易找到。

皮疹特点是局限性圆形或椭圆形红斑,红斑鲜红色或紫红色呈假性水肿、损害境界清楚,愈后留有色素斑,每次应用致敏的药物后,在同一部位重复发作,也有的同时增加新的损害,皮疹数目可单个或多个,亦有分布全身者,皮疹大小一般0.2厘米至数厘米不等,皮疹可发生于全身任何部位,尤以口唇及口周、龟头、肛门等皮肤粘膜交界处,趾指间皮肤、手背、足背躻干等处多见。

发生于皮肤粘膜交界处者约占80%,口腔粘膜亦可发疹。

固定性药疹消退时间一般为1~10天不等,但粘膜糜烂或溃疡者常病程较长,可迁延数十日始愈。

发生在包皮龟头部位时,常因为水疱破溃或感染而形成溃疡,给患者造成很大的痛苦。

如治疗不当,可使病人数周至数月不能痊愈。

4、荨麻疹药疹:这种风团性皮疹较一般荨麻疹色泽红、持续时间长,自觉瘙痒,可伴有刺痛、触痛。

荨麻疹可作为唯一的症状出现,也可以伴随着其他的症状,如发热、低血压等,一般致敏病人表现为用药后数小时,皮肤才开始发生风团性皮疹并有瘙痒,但少数病人在注射青霉素、血清蛋白等药物后数分钟内即出现头晕、心烦、全身泛发大片红色风团、瘙痒与血压降低。

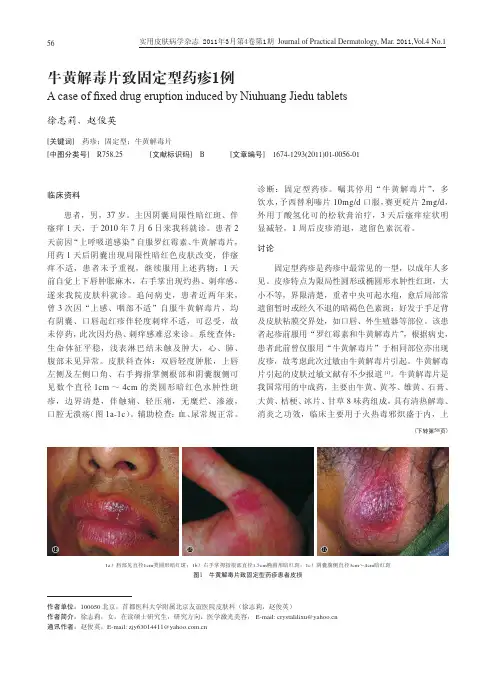

牛黄解毒片致固定型药疹1例A case of fixed drug eruption induced by Niuhuang Jiedu tablets徐志莉,赵俊英[关键词] 药疹;固定型;牛黄解毒片[中图分类号] R758. 5 [文献标识码] B [文章编号] 1674-1 93( 011)01-0056-01作者单位:100050 北京,首都医科大学附属北京友谊医院皮肤科(徐志莉,赵俊英)作者简介:徐志莉,女,在读硕士研究生,研究方向:医学激光美容, E-mail: crystalilixu@ 通讯作者:赵俊英,E-mail: zjy63014411@临床资料患者,男,37岁。

主因阴囊局限性暗红斑、伴瘙痒1天,于 010年7月6日来我科就诊。

患者 天前因“上呼吸道感染”自服罗红霉素、牛黄解毒片,用药1天后阴囊出现局限性暗红色皮肤改变,伴瘙痒不适,患者未予重视,继续服用上述药物;1天前自觉上下唇肿胀麻木,右手掌出现灼热、刺痒感,遂来我院皮肤科就诊。

追问病史,患者近两年来,曾3次因“上感、咽部不适”自服牛黄解毒片,均有阴囊、口唇起红疹伴轻度刺痒不适,可忍受,故未停药,此次因灼热、刺痒感难忍来诊。

系统查体:生命体征平稳,浅表淋巴结未触及肿大,心、肺、腹部未见异常。

皮肤科查体:双唇轻度肿胀,上唇左侧及左侧口角、右手拇指掌侧根部和阴囊腹侧可见数个直径1cm ~4cm 的类圆形暗红色水肿性斑疹,边界清楚,伴触痛、轻压痛,无糜烂、渗液,口腔无溃疡(图1a-1c )。

辅助检查:血、尿常规正常。

诊断:固定型药疹。

嘱其停用“牛黄解毒片”,多饮水,予西替利嗪片10mg/d 口服,赛更啶片 mg/d ,外用丁酸氢化可的松软膏治疗,3天后瘙痒症状明显减轻,1周后皮疹消退,遗留色素沉着。

讨论固定型药疹是药疹中最常见的一型,以成年人多见。

皮疹特点为限局性圆形或椭圆形水肿性红斑,大小不等,界限清楚,重者中央可起水疱,愈后局部常遗留暂时或经久不退的暗褐色色素斑;好发于手足背及皮肤粘膜交界处,如口唇、外生殖器等部位。

药疹如何处理*导读:药疹又称药物性皮炎,是药物通过内服、注射、吸入、外用等途径进入人体,在皮肤粘膜上引起的皮疹,严重时可累及多系统。

其发病机理多半为变态反应所致,其它机理有毒性反应,过量反应,副作用及特异质等。

……药疹病人主要有以下特征:1.固定型药疹此种最常见,常由磺胺、解热镇痛类、吡唑酮类及四环素类引起。

病人表现为圆形或椭圆形的水肿性紫红斑,一个或多个,边界清楚。

发于口腔、外生殖部位者,常发生糜烂、疼痛。

停药1—2周后消退,留灰黑色色素沉着斑,可长时间不退。

再服该药时,可在原处及他处出现紫红斑。

皮肤损害多见于口唇、口周围、龟头、肛门等皮肤粘膜交界处。

2.荨麻疹型药疹症状与荨麻疹相似,可同时伴有发热、关节疼痛、淋巴结肿大、血管性水肿等症状。

常见药物有青霉素类、破伤风、抗毒素等血清制剂、痢特灵及水杨酸盐等。

3.发疹型药疹此类型较为常见。

常见药物有磺胺类、巴比妥类、青霉素类、链霉素、氨基比林等吡唑酮类药物。

表现为麻疹样,红色针头至米粒大小斑疹或斑丘疹,对称分布,以躯干为多;或表现为猩红热样,从面部向下发展,红斑相互融合,皱褶部及四肢屈侧尤为明显。

本型药疹一般情况较好,无麻疹或猩红热的其他症状。

4.表皮坏死性松解型药疹较少见,常见药物有安乃近、氨基比林等吡唑酮类、磺胺类、巴比妥类及青霉素等。

起病急,病情凶猛,广泛皮肤红斑大小不一水疱,疼痛,皮肤易于剥脱而露出鲜红糜烂面,部分皮肤呈烫伤样,口腔、眼、鼻、胃肠道等粘膜及外生殖器皆可受累。

伴有高烧,有时伴有严重的继发感染、肝肾损害、电解质紊乱或内脏出血等症状。

5.剥脱皮皮炎型药疹又称红皮病性药疹,较少见。

常见药物有巴比妥类、磺胺类、氨茶砜、青霉素类、对氨基水杨酸钠及重金属制剂等。

药疹多发生于长期用药的病人,潜伏期一般在20天左右,初发皮疹表现为发疹型皮疹,逐渐发展至全身皮肤弥漫性潮红、肿胀、渗液、脱屑呈鳞片状或落叶状,手足部可呈破手套及破袜套样脱屑,头发、指(趾)甲可脱落,可累及口腔、眼粘膜,常伴高热、寒战、全身淋巴结肿大、肝脾肿大、白细胞增高,易继发皮肤及支气管炎、肺感染等。

哪些常见药易引发药疹?*导读:药物引起的不良反应非常复杂,大致可以分为:药物过量,不耐受,特发性,副作用,继发作用和过敏反应等。

药疹是过敏反应的最常见类型。

如:剥脱性皮炎型药疹,突然发生的大片猩红热样或麻疹样红斑,迅速累及全身。

红斑融合成大片或呈弥漫性的潮红,有明显的肿胀。

很快可出现广泛的表皮剥脱。

常因磺胺类药物、水杨酸钠、苯巴比妥及砷剂等引起。

……药疹又称药物性皮炎,是药物通过口服、外用和注射等途径进入人体而引起的皮肤黏膜炎症的反应。

严重者尚可累及机体的其它系统。

药物既有治病的效用,又可能引起副作用和不良反应。

由药物引起的非治疗性反应,统称为药物反应,药疹仅是其中的一种表现形式。

药物引起的不良反应非常复杂,大致可以分为:药物过量,不耐受,特发性,副作用,继发作用和过敏反应等。

药疹是过敏反应的最常见类型。

专家总结了以下常见的药疹及诱发药物:1、荨麻疹型药疹,风团样皮疹,色泽鲜红或暗红,单个风团持续时间超过24小时。

可伴有瘙痒、刺痛、胸闷、心慌、气短甚至出现休克症状。

诱发药物:多由青霉素、水杨酸钠、呋喃唑酮、血清制品等药物引起。

2、麻疹型及猩红热型药疹,猩红热型药疹,为大量密集的针头大小的斑点,瘙痒明显。

麻疹型皮疹以大量暗红色粟粒样斑丘疹为主,对称分布,躯干部位尤其密集。

诱发药物:这两型药疹常由磺胺类药物、青霉素、非甾体消炎药等引起。

3、固定型药疹,其特点为同一部位反复出现的红斑或水疱。

诱发药物:磺胺类药物、非甾体消炎药和巴比妥药物等引起。

4、多形红斑型药疹,皮疹呈黄豆大小至蚕豆大小的圆形或椭圆形红斑,对称分布于躯干及四肢。

诱发药物:磺胺药、非甾体消炎药、苯巴比妥等引起。

5、湿疹型药疹,此型药疹多由磺胺药、青霉素、链霉素、奎宁等药物引起。

6、紫癜型药疹,皮损以紫红色豆粒大小的出血性斑疹为主,多发生在双下肢。

常由非那西丁、磺胺药、巴比妥及奎宁等引起。

7、痤疮型药疹,皮疹呈大小一致的粟粒状红色毛囊形丘疹,外观与寻常痤疮相似,但无明显的黑头粉刺。

各型药疹发病概述*导读:引起药疹的药物,国内文献报道已有数百种,就连普通的维生素K1也可引起药疹。

本组抗生素类42例,占53.85%,与国内报道大致相同,而中药或中成药引起的药疹,国内亦有不少报道,本组报道的中成药占第四位,这可能是由于中药饮片的开发,中成药越来越多,引起药疹的几率有所增加所致,各科临床医生均要加以重视。

……近年来,由于各种原因,人们是“小病进药店,大病进医院”,自行购药的人增加,而新药的种类及应用亦不断增加,导致药疹的发病率在逐年上升。

药疹又称药物性皮炎,是指药物通过各种途径进入人体后引起的皮肤、黏膜的急性炎症反应,严重者尚可累及机体其他系统。

常见途径为口服和注射。

本组报道的药疹大多为注射引起,占56.41%,是由于现在人们大多数都要求注射药物所致。

由表1看出,麻疹样红斑型、猩红热样红斑型药疹主要由青霉素、头孢菌素类、喹诺酮类引起,与薛文辉等报道相似。

本组报道麻疹样型红斑型多见有38例(48.72%),其次是荨麻疹型21例(26.92%),主要是由抗生素类、生物制品类引起,固定性药疹以磺胺类、解热镇痛药引起为主。

与文献相同。

药疹的形态多种多样,同一类型的药疹可由完全不同的药物所引起。

本文报道的麻疹样红斑型分别由青霉素类、头孢菌素类、解热镇痛类等近10类药物引起。

而另一方面,同一种药物又可引起几种不同形态的皮疹,如本组报告的青霉素类、解热镇痛类、头孢菌素类、磺胺类等均可引起3种以上类型的皮疹,也给诊断带来一定的困难,应认真鉴别确定致敏药。

引起药疹的药物,国内文献报道已有数百种,就连普通的维生素K1也可引起药疹。

本组抗生素类42例,占53.85%,与国内报道大致相同,而中药或中成药引起的药疹,国内亦有不少报道,本组报道的中成药占第四位,这可能是由于中药饮片的开发,中成药越来越多,引起药疹的几率有所增加所致,各科临床医生均要加以重视。

本文报道的病例中年龄最小为25天,陶诗泌报道最小年龄为14天,这说明药疹的发生与性别、年龄无明显关系。

苯巴比妥钠、阿托品致固定性药疹一例标签:苯巴比妥钠;阿托品;药疹苯巴比妥为镇静催眠药,阿托品为抗胆碱药,有解除平滑肌痉挛、抑制腺体分泌等作用。

术前肌内注射苯巴比妥、阿托品分别具有缓解患者紧张情绪及减少腺体分泌的作用,通常作为术前30min的基础麻醉药苯巴比妥为镇静催眠药,阿托品为抗胆碱药,有解除平滑肌痉挛、抑制腺体分泌等作用[1]。

术前肌内注射苯巴比妥、阿托品分别具有缓解患者紧张情绪及减少腺体分泌的作用,通常作为术前30min的基础麻醉药。

苯巴比妥、阿托品可出现过敏反应,如皮炎、红斑等,严重者可出现皮肤大疱、剥脱性皮炎、甚至呼吸循环衰竭[2]。

1 病例报告患者,男,61岁。

因“鼻中隔偏曲”于2013年11月表麻+局麻下经鼻内镜行鼻中隔矫正术。

术前肌注苯巴比妥、阿托品针后,患者立刻自觉阴茎少些灼痛及微痒,因手术即将开始,患者未曾注意,术后第二天下午逐渐感觉阴茎疼痛明显,发现包皮及龟头肿胀明显,体查:系统检查无异常。

龟头及包皮充血、肿胀明显,龟头黏膜糜烂,伴有渗出(图1);请泌尿外科会诊后,考虑“包皮嵌顿”行手法复位;患者肿胀疼痛无明显缓解;再经皮肤科会诊后考虑:“固定性药疹”。

予以口服氯雷他定片10 mg,1次/d;复方甘草酸苷片2片,3次/d;局部皮损给予生理盐水+庆大霉素4支+地塞米松10mg局部湿敷3~4次/d等对症治疗,三月后局部红肿、溃烂愈合,留下色素沉着斑。

2 讨论固定性红斑型药疹又称固定性药疹,属轻型药疹,临床较常见。

多为磺胺类、解热镇痛类、镇静催眠类、四环素、酚酞等药物所致。

其发生机制尚不十分清楚,但过敏是一种严重的变态反应,可导致严重并发症和死亡,且为改变术后治疗转归的重要因素[3]。

成年人苯巴比妥、阿托品所致过敏反应临床上较为少见,多认为与Ⅳ型超敏反应有关,抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用及血清中各种因子参与发病。

皮损多为边界清楚的圆形、卵圆形暗紫红色斑,可出现斑块、水疱、糜烂等,治疗后常遗留暗红色色素沉着,以同一部位反复发生为特征。

药店营业员培训药疹用药常识[疾病常识]药疹又称药物性皮炎,是一种过敏反应,是指少数人使用或接触某些药物后,在皮肤黏膜上引起的炎性反应,严重时可累及机体的各个系统甚至危及患者生命。

发生药疹的原因比较复杂,与药物的药理作用、毒性作用、过敏反应、人的特异体质等密切相关。

大多数药物都具有引起药疹的可能性,其中包括中草药物,但以抗原性较强者引起的最多,常见者为抗生素类,多为青霉素、血清制品、痢特灵、水杨酸盐、磺胺、普鲁卡因等,此外,对患有先天过敏性疾病及重要器官患有疾病的患者,发生药疹的危险性比较大。

药疹有一定的潜伏期,首次用药多在4"--20天内发生,重复用药则常在24小时内发生。

剥脱性皮炎潜伏期一般在20天以上。

药疹的临床表现常见的有固定性药疹、荨麻疹型药疹、多形红斑型药疹、紫癜型药疹、大疱性表皮松解型药疹等。

①荨麻疹及血管性水肿型:其皮疹特点为发生大小不等的风团。

这种风团皮疹较一般荨麻疹色泽红,持续时间较长,自觉瘙痒,可伴有刺痛、触痛等。

②猩红热样或麻疹样发疹型:呈弥漫性鲜红色斑或米粒至豆大红色斑丘疹,密集分布。

③剥脱性皮炎或红皮病型:表现为全身皮肤鲜红肿胀、伴渗液、结痴、继而大片叶状鳞屑剥脱,有臭味,黏膜有充血、水肿、糜烂等。

④大疱性表皮松解萎缩坏死型:是药疹中最严重的一型,其特点是发病急,皮疹初起于面、颈、胸部,发生深红色、暗红色及略带铁灰色斑,很快融合成片,发展至全身。

在红斑基础上出现大小不等的松弛性水疱及表皮松散,呈烫伤样表现。

⑤固定性药疹:本型是药疹中最常见的一种疹型,其形态特殊,易于识别,皮疹特点是局限性圆形红斑,鲜红色或紫红色,水肿性,炎症剧烈者中央可形成水疱。

皮疹发生时也可伴全身症状,如发热、乏力等。

严重病例可影响内脏,如呼吸道,可出现支气管痉挛、喉头水肿;泌尿道表现尿潴留、尿失禁;心、肝、肾等均可受累,出现功能异常。

[黄金搭配方案]1.扑尔敏+维生素C+炉甘石洗剂扑尔敏是H1受体拮抗剂,具有抗过敏作用,能够减少炎症反应,减少渗出,高空作业、驾驶员和肝肾功能不全者慎用。

甲钴胺片致固定型药疹一例赵娟;刘婧【期刊名称】《内蒙古医学杂志》【年(卷),期】2016(048)001【总页数】1页(P封2)【作者】赵娟;刘婧【作者单位】包头市中心医院皮肤科,内蒙古包头014040;包头市中心医院皮肤科,内蒙古包头014040【正文语种】中文【中图分类】R758.25患者,女,71岁。

2014年7月15日因左侧胸背部水疱伴疼痛1周来我科就诊。

诊断为带状疱疹,给予静脉输液单磷酸阿糖腺苷,0.4 g/d;口服转移因子口服液10 ml,每日2次;维生素B120 mg,每日3次。

患者既往有非甾体类抗炎药过敏史,未给予止痛药物治疗。

配合负氧离子喷雾治疗及红光治疗,每日2次。

治疗5 d后,红斑消退,水疱大部分结痂,疼痛明显减轻,未见新发皮疹,仍继续同前治疗,同时给予甲钴胺片(弥神保)(北京联合伟华药业有限公司生产)0.5 g,每日3次口服,用药第2日后口周及口唇发生散在的圆形红斑伴瘙痒,未治疗,继续口服上述药物治疗,于当日皮疹发展至双上肢,伴有全身畏寒及皮疹处疼痛等症状,遂再一次就诊于我科门诊,诊断为固定型药疹(甲钴胺片)。

体格检查:体温36.8℃,脉搏72次/min,呼吸19次/min、血压130/85 mmHg。

精神差,心肺腹未见异常。

皮肤科情况:口唇黏膜、口周、下颌、鼻尖部、右侧面颊部可见约绿豆至蚕豆大小的紫红色圆形水肿性红斑,部分红斑中央可见约针尖大小的水疱,少许皮疹呈虹膜状改变,未见糜烂及渗出,见图1。

双上肢可见对称性分布的约绿豆至1角硬币大小的紫红色圆形红斑,见图2。

实验室检查:血常规、肝肾功能及大便常规正常。

尿常规正常。

既往有非甾体类抗炎药(止痛片)过敏史,高血压病史10年,否认糖尿病、肝炎等传染病病史。

诊断:固定型药疹[1],给予停用甲钴胺片,口服复方甘草酸苷片、依匹斯丁片、维D2乳酸钙片及西咪替丁片,外用炉甘石洗液,治疗1周后好转。

讨论甲钴胺是维生素B12(氰钴胺)的衍生物,为活的维生素B12,别名为甲基维生素B12,甲钴胺可促进神经内核酸、蛋白质、脂质代谢,从而促进DNA、RNA的合成,且能促进髓鞘的主要成分脂质卵磷脂的合成,加快修复损伤的神经组织,改善神经组织传递和代谢障碍,由于它在钴分子结构上结合了一个甲基集团,能参与体内生化甲基的转换作用,促进核酸合成和蛋白质、脂质的代谢,并且具有对神经的亲和力,因此具有修复损伤神经和改善神经传导速度的功效,甲钴胺是治疗周围神经病变常用的药物,因此被应用于临床多个学科,不良反应发生率低,临床上应用非常广泛,而且一般认为该药使用安全。

作者简介申国庆,女,主任药师E-mail:shenguoqing@ 收稿日期2013-12-24修回日期2013-12-31奥硝唑胶囊致固定性药疹1例申国庆,王波中国医学科学院皮肤病医院袁南京2100421临床资料患者女,28岁,因鼻部、面颊和额部有红斑,伴有较明显的毛细血管扩张,气温高或食辛辣食物皮损会更明显。

于2012年12月来我院就诊,诊断为玫瑰痤疮,给予口服奥硝唑胶囊(扬子江药业集团有限公司,批号12042102),每次2片,bid ;另开具除湿清肺、活血凉血、清热解毒的中药煎剂行联合治疗,每天1副,分2次服用;局部外涂克林霉素磷酸酯凝胶和本院自制制剂氯霉素洗剂。

患者第1天用药后在左腋下和左腿内侧根部出现椭圆形红斑,钱币大小,无痒感;第2天继续服用红斑的颜色加重,为紫红色,略有肿胀感;第3天服药后红斑中央开始起泡。

随即到医院再就诊,患者自述自己及家族均没有药物过敏史。

诊断为典型的固定性药疹。

2医疗处置立即停用奥硝唑胶囊,给予复方甘草酸苷片,每次2片,tid ;黄芪精口服液,每次1支,tid ,以抗炎抗过敏,增强免疫功能。

停药10后水肿完全消退,红斑处皮肤留有色素沉着。

3讨论固定药疹属药疹的一种疹型,与一般药疹的区别是再服同样药物,将会在同一部位发生红疹,亦同时增加新的损害,其临床表现程度是发作愈频繁,色素沉着就愈深[1]。

以往引起固定药疹的主要药物是磺胺类如复方磺胺甲噁唑片,解热镇痛药如阿司匹林,抗菌药物如四环素,安眠镇痛药如鲁米那(苯巴比妥)等。

从万方数据知识服务平台检索,抗厌氧菌药物有引起固定药疹的报道:甲硝唑6例,替硝唑1例。

奥硝唑属首例报道。

奥硝唑是由瑞士Roche 公司研发的硝基咪唑类抗滴虫及抗阿米巴虫药,国内在本世纪初仿制上市,是继甲硝唑、替硝唑之后第3代硝基咪唑类衍生物。

该药在体内主要以具有细胞毒作用的原药和具有细胞毒作用的中间代谢活性产物,作用于厌氧菌、阿米巴虫、贾第虫和毛滴虫细胞的DNA ,使其螺旋结构断裂,或阻断其转录复制而致其死亡,达到抗菌、抗原生质的作用。

药疹如何出现药疹的症状

药疹是药物通过口服、静脉滴注或吸入等途径进入人体后引起的皮肤黏膜炎性反应。

一、药疹如何出现

1.潜伏期:初次使用潜伏期为4~20天,再次使用24小时内可发疹。

2.易致敏药物:抗生素(青霉素、头孢菌素等);解热镇痛类(阿司匹林等);镇静催眠及抗癫类(苯巴比妥、卡马西平等);异种血清制剂及疫苗(破伤风抗毒素、狂犬病疫苗)生物制剂等。

二、药疹的症状

1.麻疹型:全身密集红色斑疹。

2.荨麻疹型:水肿性红斑、风团。

3.紫癜型:压之不褪色的瘀点、瘀斑。

4.固定型:唇周、肢端的暗红斑或水疱、大疱。

5.重症多形红斑型、大疱表皮松解型和剥脱性皮炎型为重症药疹,可危及生命。

三、得了药疹怎么办

1.停用一切可疑致敏的药物,包括一些与可疑致敏药物结构相似的药物。

2.多饮水,促进药物排泄。

3.病情轻微者应用氯苯那敏、氯雷他定、西替利嗪等抗过敏药。

4.病情严重者会危及生命,应尽快就医,及早使用糖皮质激素。

四、怎么预防药疹

1.明确自身药物过敏史,就医时填于病历本封面并告知医师。

2.不自行用药,避免使用相同或相似药物。

3.抗生素类、血清制品、普鲁卡因等需做皮试。

4.注意用药后的早期症状,如有红斑、瘙痒立即停药就医。

哪些药品可引起药物性皮疹?

(1)抗真菌药氟康唑用后常有瘙痒、皮疹、疱疹;罕见剥脱性皮炎。

(2)抗菌药物几乎每一种抗生素均可引起皮疹,但以青霉素G、半合成青霉素、头孢菌素、链霉素、新霉素等较多见。

在用药过程中多数皮疹可自行消退,仅少数皮疹可发展为剥脱性皮炎等而危及生命,所以皮疹一经发现应及时停药。

另外,头孢噻肟常见用药后有皮疹、瘙痒、红斑、发汗、周身不适等现象,发生率为5%。

红霉素服后有皮疹、荨麻疹、瘙痒、嗜酸性粒细胞增多等。

(3)磺胺类药皮疹多发生在7~9天,常伴有发热。

皮疹有麻疹样疹、瘀斑、猩红热样疹、荨麻疹或巨疱型皮炎;也有产生剥脱性皮炎而致死者。

(4)非甾体抗炎药贝诺酯、对乙酰氨基酚、依托度酸、萘普生、双氯芬酸、氟比洛芬、塞来昔布、乙哌立松、奥沙普嗪等服后可出现荨麻疹、皮疹,大剂量可引起耳鸣、耳聋、定向障碍、血管神经性水肿和哮喘。

(5)抗艾滋病毒药齐多夫定可致过敏症状,出现皮疹、痤疮、眯痒、荨麻疹。

哪些药品可致固定性红斑药疹

固定性红斑药疹也称固定性药疹,属于轻型药疹,较为常见,也属于过敏性反应。

凡用于预防、诊断和治疗的药品,通过任何给药途径进入人体后,引起的皮肤和(或)黏膜损害的不良反应,具有起病急,皮损为孤立性,或数个境界清楚的圆或椭圆形水肿性红斑的特点,谓之固定性红斑型药疹。

为皮肤科急诊中常见的病种。

引起固定性红斑药疹的药品,据研究和统计主要是磺胺类药,其次是非甾体抗炎药、抗肿瘤药、抗菌药物、镇静催眠药及其复方制剂,有些复方药物含有上述3种药物成分,也可发生药疹,如部分复方抗感冒药制剂。

可引起固定性红斑药疹的常见药品如下。

抗菌药物:青霉素、头孢拉定、链霉素、四环素、灰黄霉素、磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺多辛、磺胺嘧啶银、磺胺米隆、柳氮磺吡啶、磺胺醋酰钠、磺胺甲唑、复方磺胺甲唑、甲氧苄啶、妥舒沙星、利福平、对氨水杨酸钠、甲硝唑、抗真菌药依曲康唑。

镇静催眠药:苯巴比妥、戊巴比妥、异戊巴比妥、司可巴比妥、甲丙氨酯、水合氯醛、硫喷妥钠。

非甾体抗炎药:二氟尼柳、水杨酸钠、阿司匹林、安乃近、对乙酰氨基酚、非那西丁、萘普生、吡罗昔康、美洛昔康、乙哌立松。

抗肿瘤药:羟基脲、阿糖胞苷、甲氨蝶呤、氟达拉滨、多柔比星、放线菌素D、紫衫醇、培门冬酶、伊马替尼、索拉非尼、白消安、丝裂霉素、博来霉素。

抗寄生虫药:奎宁、依米丁、阿司咪唑。

平喘药:茶碱、氨茶碱、胆茶碱、复方茶碱、麻黄碱。

抗心律失常药:奎尼丁、胺碘酮。

其他:抗高血压药尼莫地平,抗痛风药别嘌醇,抗过敏药苯海拉明,抗胆碱药颠茄,肝胆疾病辅助用药肌苷以及汞剂、铋剂、碘剂、溴剂、酚酞等也可引起固定性红色斑药疹。