急性弛缓性麻痹(AFP)病例(14种)

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:1

AFP监测要点及指标一、监测目的1、及时发现输入性脊灰野病毒,采取措施防止病毒传播,保持无脊灰状态。

2、及时发现脊灰疫苗衍生病毒(VDPV)及其循环,采取措施控制病毒进一步传播。

3、评价免疫工作质量,发现薄弱环节。

4、监测脊灰变异情况,为调整疫苗免疫策略提供依据。

二、监测病例定义(一)急性弛缓性麻痹(AFP)病例:所有15以下出现急性弛缓性麻痹症状的病例,和任何年龄临床诊断为脊灰的病例均作为AFP病例。

AFP病例的诊断要点:急性起病,肌张力减弱,肌力下降,腱反射减弱或消失(二)常见的AFP病例包括以下疾病:1、脊髓灰质炎2、格林巴利综合征(感染性多发性神经根神经炎,GBS)3、横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎;4、多神经病(药物性多神经病、有毒物质引起的多神经病、原因不明性多神经病);5、神经根炎;6、外伤性神经炎(包括臀肌药物注射后引发的神经炎);7、单神经炎;8、神经丛炎;9、周期性麻痹(包括低钾性麻痹、高钾性麻痹、正常钾性麻痹);10、肌病(包括全身型重症肌无力、中毒性、原因不明性肌病);11、急性多发性肌炎;12、肉毒中毒、13、四肢瘫、截瘫和单瘫(原因不明);14、短暂性肢体麻痹。

三、监测内容(一)AFP病例报告1、病例报告单位:各级各类医疗卫生机构2、病例报告人员:在各级各类医疗卫生机构工作的医务人员。

各级各类医疗卫生机构要建立AFP 报告首诊负责制,各医疗单位的内科、儿科主任是AFP报告的重要管理者和责任人。

3、病例报告时限及接受报告的单位:城市12小时,农村24小时报县级疾控中心,现已开通网络直报医疗机构应在当天进行网络直报,以便疾控机构及时开展各个案调查及信息录入,接受报告的单位为县级疾控中心。

(二)主动监测1、医疗机构主动监测由医疗机构设专人(预防保健科)对本单位的儿科、神经内科(内科)的门诊、病房的门诊日志、出入院记录,进行主动搜索,发现AFP病例及时报告,主动搜索应每旬开展一次,并填写主动监测记录表。

急性弛缓性麻痹(AFP)病例监测培训试题

单位名称:姓名:分数:

1.(AFP)病例全称:病例

2、AFP病例定义:所有岁以下出现急性弛缓性麻痹症状的病例,和年龄临床诊断为脊灰的病例均作为AFP病例。

3、AFP病例的诊断要点:起病、肌张力、下降、腱反射

或。

4、常见的AFP病例包括以下疾病:

(1)脊髓灰质炎;

(2)综合征(感染性多发性神经根神经炎,GBS);

(3)脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎、脊髓炎;

(4)多神经病(多神经病,有毒物质引起的多神经病、原因不明性多神经病);

(5)炎;

(6)神经炎(包括臀肌药物注射后引发的神经炎);

(7)神经炎;

(8)炎;

(9)麻痹(包括麻痹、性麻痹、性麻痹);

(10)肌病(包括全身型、中毒性、原因不明性肌病);

(11)急性多发性;

(12)中毒;

(13)瘫、瘫和瘫(原因不明);

(14)短暂性肢体。

急性弛缓性麻痹(AFP)病例

所有15岁以下出现急性弛缓性麻痹症状的病例,和任何年龄临床诊断为脊灰的病例均作为AFP病例。

AFP病例的诊断要点:急性起病、肌张力减弱、肌力下降、腱反射减弱或消失。

常见的AFP病例包括以下疾病:

(1)脊髓灰质炎;

(2)格林巴利综合征(感染性多发性神经根神经炎,GBS);

(3)横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎;

(4)多神经病(药物性多神经病,有毒物质引起的多神经病、原因不明性多神经病);

(5)神经根炎;

(6)外伤性神经炎(包括臀肌药物注射后引发的神经炎);

(7)单神经炎;

(8)神经丛炎;

(9)周期性麻痹(包括低钾性麻痹、高钾性麻痹、正常钾性麻痹);

(10)肌病(包括全身型重症肌无力、中毒性、原因不明性肌病);

(11)急性多发性肌炎;

(12)肉毒中毒;

(13)四肢瘫、截瘫和单瘫(原因不明);

(14)短暂性肢体麻痹。

AFP病例AFP病例又称为急性弛缓性麻痹(AFP),是指将所有15岁以下急性发生的肢体(或腹肌、颈肌)肌肉进行性弛缓性麻痹瘫痪病例称为AFP病例。

包括以下疾病:(1)脊髓灰质炎(2)格林巴利综合征(感染性多发性神经根神经炎,GBS)(3)横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎(4)多神经病(药物性多神经病,有毒物质引起的多神经病、原因不明性多神经病)(5)神经根炎(6)外伤性神经炎(包括臀肌药物注射后引发的神经炎)(7)单神经炎(8)神经丛炎(9)周期性麻痹(包括低钾性麻痹、高钾性麻痹、正常钾性麻痹)(10)肌病(包括全身型重症肌无力、中毒性、原因不明性肌病)(11)急性多发性肌炎(12)肉毒中毒(13)4肢瘫、截瘫和单瘫(原因不明)(14)短暂性肢体麻痹5.AFP病例报告与漏报:卫生部要求所有发现AFP病例的临床医生和卫生工作者都要立即向当地县级卫生防疫站进行报告,这是发现病例最重要的工作。

由于AFP病例作为“疑似脊灰”病例报告,也受到传染病管理法的约束。

但是由于种种原因,有下列情况,AFP病例可能漏报:(1)患儿曾就诊,但医生没有发现是AFP病例,无记录也未报告;(2)医生诊断是AFP 病例,但无记录也未报告;(3)诊断是AFP病例,有记录,但未意识到或不知道需要报告。

漏报的主要原因是医生不知道如何报告或报告意识淡漠。

6.主动监测和零病例报告:卫生防疫站负责AFP病例监测的工作人员,每10天到辖区内的监测医院了解AFP病例报告情况,及时发现漏报病例。

在开展主动监测工作后,若没有发现漏报的AFP病例才能作出零病例报告。

医院一定要协助卫生防疫站做好这项工作,防止漏报。

7.AFP病例诊断要点:AFP可见于多种疾病,临床医师面对每一例AFP 患者,除了要获得详尽可靠病史,首先要认真排除假性麻痹(由骨关节疾病所致的运动障碍),然后才能确定为真性麻痹。

根据神经定位不同,应进一步区别上运动神经元麻痹(痉挛性麻痹),还是下运动神经元麻痹(弛缓性麻痹)。

急性弛缓性麻痹病例(AFP)诊断要点(自治区脊髓灰质炎医疗救治专家指导组)一、定义是指临床表现为急性起病,以肢体运动障碍为主并伴有肌肉弛缓性麻痹(软瘫)的一组疾病。

二、主要监测对象新发脊髓灰质炎病例(包括:输入性野型病毒和脊髓灰质炎疫苗衍生病毒)三、鉴别疾病包括(一)格林巴利综合征(感染性多发性神经根神经炎,GBS)(二)横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎(三)多神经病(药物性多神经病、毒物性多神经病以及原因不明性多神经病)(四)神经根炎(五)外伤性神经炎(包括臀肌药物注射后引起的神经炎)(六)单神经炎(七)神经丛炎(八)周期性麻痹(三种类型的周期性麻痹)(九)肌病(重症肌无力、中毒、原因不明的肌炎)(十)急性多发性肌炎(十一)肉毒中毒(十二)原因不明的四肢瘫、截瘫和单瘫(十三)短暂性肢体麻痹四、各病种的诊断要点(一)脊髓灰质炎临床表现:有流行病史及接触史初起时有发热,汗出,咳嗽,流涕,烦躁,腹痛,腹泄等呼吸道及轻度消化道诊断症状,经过l~6日后症状逐渐消退,但数日后身热复起,全身不适感觉、肌肉疼痛、嗜睡,继而逐渐出现肢体瘫痪,瘫痪呈弛缓性不对称分布下肢多于上肢。

实验室检查:血常规:白细胞总数及中性粒细胞百分比大多正常,少数继续患者白细胞及中性粒细胞轻度升高。

血沉增快。

脑脊液检查:细胞数迅速降低蛋白量则增高形成蛋白细胞分离现象。

病毒分离:起病一周内可从咽部及粪便内分离出病毒。

(二)格林巴利综合征(感染性多发性神经根神经炎,GBS)1、病前1-4周有感染病史2、急性或亚急性起病,四肢对称性迟缓性瘫,可有感觉异常、末梢型感觉障碍、颅神经受累。

3、常有脑脊液蛋白细胞分离。

4、肌电图有F波或H反射延迟、神经传导速度减慢、运动末端潜伏期延长及CMAP波幅下降等。

(三)横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎1、病初症状:发病前大多有上感症状,也有的起病时发热即出现脊髓损害的症状。

2、脊髓受损的症状:①.感觉障碍:病变水下以下呈横断性感觉障碍。

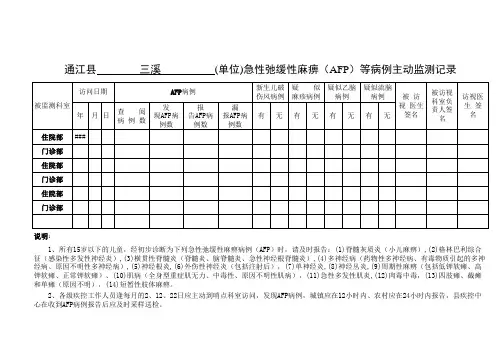

通江县 三溪 (单位)急性弛缓性麻痹(AFP)等病例主动监测记录

说明:

1、所有15岁以下的儿童,经初步诊断为下列急性弛缓性麻痹病例(AFP)时,请及时报告:(1)脊髓灰质炎(小儿麻痹),(2)格林巴利综合征(感染性多发性神经炎),(3)横贯性脊髓炎(脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎),(4)多神经病(药物性多神经病、有毒物质引起的多神经病、原因不明性多神经病),(5)神经根炎,(6)外伤性神经炎(包括注射后),(7)单神经炎,(8)神经丛炎,(9)周期性麻痹(包括低钾软瘫、高钾软瘫、正常钾软瘫)、(10)肌病(全身型重症肌无力、中毒性、原因不明性肌病),(11)急性多发性肌炎,(12)肉毒中毒,(13)四肢瘫、截瘫和单瘫(原因不明),(14)短暂性肢体麻痹。

2、各级疾控工作人员逢每月的2、12、22日应主动到哨点科室访问,发现AFP病例,城镇应在12小时内、农村应在24小时内报告,县疾控中心在收到AFP病例报告后应及时采样送检。

3、被监测科室:县、乡(镇)医疗卫生单位的院感科、门诊内儿科、住院内儿科、急诊科、病案室、预防保健科(所)等重点科(所)室。

AFP 急性迟缓性麻痹(acute flaccid paralysis, AFP) 1.AFP定义:是指临床表现为急性起病,以肢体运动障碍为主并伴有肌肉弛缓性麻痹(软瘫)的一组疾病。

2.AFP病例(监测系统使用的定义):任何15岁以下的出现急性软瘫的儿童。

为便于AFP病例快速报告,卫生部于1994年专门下发文件,规定了14种属AFP病例的病种,即:(1)脊灰。

(2)格林-巴利综合征。

(3)脊髓炎(横贯性脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎)。

(4)多神经病(药物性多神经病、有毒物质引起多神经病、原因不明多神经病)。

(5)神经根炎。

(6)外伤性神经炎(包括臀肌药物注射后引发的神经炎)。

(7)单神经炎。

(8)神经丛炎。

(9)周期性麻痹(低钾性、高钾性及正常钾性)。

(10)肌病(全身型重症肌无力、病毒性或原因不明性肌病。

(11)急性多发性肌炎。

(12)肉毒中毒。

(13)四肢瘫、截瘫或单瘫(原因不明)。

(14)短暂性肢体麻痹。

3.消灭脊灰为什么要开展AFP病例监测:由于15岁以下儿童是脊灰发病的高危人群,因此,把15岁以下儿童的AFP病例作为“疑似脊灰”病例进行监测报告,其目的是通过对高危人群的监测活动,最大限度地发现真正由脊灰野病毒引起的病例,这是AFP监测系统的一项技术要求,即要在所有15岁儿童AFP 病例中搜索脊灰野病毒。

全球消灭脊灰的监测活动都要做好这项工作。

4.质量控制指标:根据世界卫生组织消灭脊灰的技术要求和我国的实际情况,制定了AFP 监测工作质量控制指标体系:(1)各地区每年15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率不低于1/10万;(2)80%病例必须在接到报告后的48小时之内进行病例调查;(3)80%AFP病例必须在出现麻痹后14天内,间隔24小时采集双份合格粪便标本;(4)粪便标本要在7天内送到省级脊灰实验室;(5)病例随访表要在75天内送达省级卫生防疫站等。

5.AFP病例报告与漏报:卫生部要求所有发现AFP病例的临床医生和卫生工作者都要立即向当地县级卫生防疫站进行报告,这是发现病例最重要的工作。

AFP病例定义及监测指南AFP(急性弛缓性麻痹)病例是指所有 15 岁以下出现急性弛缓性麻痹症状的病例,和任何年龄临床诊断为脊灰的病例。

AFP 病例的监测对于及时发现和控制脊灰疫情具有极其重要的意义。

接下来,让我们详细了解一下 AFP 病例的定义及监测指南。

一、AFP 病例的定义AFP 病例的临床特征主要表现为急性起病、肌张力减弱、肌力下降、腱反射减弱或消失。

常见的疾病包括脊髓灰质炎、格林巴利综合征、横贯性脊髓炎、神经根炎、外伤性神经炎、单神经炎、神经丛炎、周期性麻痹、急性多发性肌炎、肉毒中毒、四肢瘫、截瘫、单瘫等。

需要特别指出的是,在诊断 AFP 病例时,要排除以下情况:1、外伤(包括脑、脊髓、神经)、骨折、烧伤、烫伤所致的肢体瘫痪。

2、中枢神经系统感染(如脑炎、脑膜炎等)导致的肢体瘫痪。

3、周围神经炎等非感染性疾病导致的肢体瘫痪。

二、AFP 病例的监测(一)监测目的1、及时发现输入性脊灰野病毒,采取措施防止病毒传播,维持无脊灰状态。

2、及时发现脊灰疫苗衍生病毒(VDPV)及其循环,采取措施控制病毒进一步传播。

3、评价免疫工作质量,发现薄弱环节。

(二)监测内容1、病例报告各级各类医疗卫生机构和人员一旦发现 AFP 病例,应在 12 小时内以最快的方式报告当地县级疾控机构。

2、病例调查县级疾控机构接到报告后,应在 48 小时内派专业人员对病例开展个案调查,详细了解病例的基本情况、发病经过、临床表现、就诊情况、实验室检查等。

3、标本采集在病例出现麻痹后 14 天内,采集两份粪便标本,两份标本采集时间至少间隔 24 小时。

标本应冷藏运输,在 7 天内送达省级脊灰实验室。

4、实验室检测省级脊灰实验室收到标本后,应及时进行病毒分离和型别鉴定。

5、随访在病例麻痹 60 天后,由县级疾控机构进行随访,了解病例的恢复情况,并填写随访表。

(三)监测指标1、 15 岁以下儿童非脊灰 AFP 病例报告发病率达到 1/10 万以上。

附件1:全国急性弛缓性麻痹(AFP)病例监测方案为进一步落实《2003-2010年全国保持无脊髓灰质炎状态行动计划》,更好地发挥急性弛缓性麻痹(以下简称AFP)监测系统的作用,特制定本监测方案。

一、监测目的1.及时发现输入性脊灰野病毒,采取措施防止病毒传播,保持无脊灰状态。

2.及时发现脊灰疫苗衍生病毒(以下简称VDPV)及其循环,采取措施控制病毒进一步传播。

3.评价免疫工作质量,发现薄弱环节。

4.监测脊灰病毒变异情况,为调整疫苗免疫策略提供依据。

二、病例定义与分类(一)监测病例定义1.急性弛缓性麻痹(AFP)病例所有15岁以下出现急性弛缓性麻痹症状的病例,和任何年龄临床诊断为脊灰的病例均作为AFP病例。

AFP病例的诊断要点:急性起病、肌张力减弱、肌力下降、腱反射减弱或消失。

常见的AFP病例包括以下疾病:(1)脊髓灰质炎;(2)格林巴利综合征(感染性多发性神经根神经炎,GBS);(3)横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎;(4)多神经病(药物性多神经病,有毒物质引起的多神经病、原因不明性多神经病);(5)神经根炎;(6)外伤性神经炎(包括臀肌药物注射后引发的神经炎);(7)单神经炎;(8)神经丛炎;(9)周期性麻痹(包括低钾性麻痹、高钾性麻痹、正常钾性麻痹);(10)肌病(包括全身型重症肌无力、中毒性、原因不明性肌病);(11)急性多发性肌炎;(12)肉毒中毒;(13)四肢瘫、截瘫和单瘫(原因不明);(14)短暂性肢体麻痹。

2.高危AFP病例年龄小于5岁、接种OPV次数少于3次或服苗史不详、未采或未采集到合格大便标本的AFP病例;或临床怀疑为脊灰的病例。

3.聚集性临床符合病例同一县(区)或相邻县(区)发现2例或2例以上的临床符合病例,发病时间间隔2个月以内。

4.脊灰疫苗衍生病毒(VDPV)病例(简称VDPV病例)AFP病例大便标本分离到VDPV。

该病毒与原始疫苗株病毒相比,VP1区全基因序列变异介于1%~15%之间。

全国急性弛缓性麻痹AFP病例监测方案为进一步落实《2003-2010 年全国保持无脊髓灰质炎状态行动计划》更好地发挥急性弛缓性麻痹以下简称AFP监测系统的作用特制定本监测方案。

一、监测目的1及时发现输入性脊灰野病毒采取措施防止病毒传播保持无脊灰状态。

2及时发现脊灰疫苗衍生病毒以下简称VDPV及其循环采取措施控制病毒进一步传播。

3 评价免疫工作质量发现薄弱环节。

4监测脊灰病毒变异情况为调整疫苗免疫策略提供依据。

二、病例定义与分类一监测病例定义1.急性弛缓性麻痹AFP病例所有15 岁以下出现急性弛缓性麻痹症状的病例和任何年龄临床诊断为脊灰的病例均作为AFP病例。

AFP病例的诊断要点急性起病、肌张力减弱、肌力下降、腱反射减弱或消失。

常见的AFP病例包括以下疾病1脊髓灰质炎2格林巴利综合征感染性多发性神经根神经炎GBS3横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎4多神经病药物性多神经病有毒物质引起的多神经病、原因不明性多神经病5神经根炎6外伤性神经炎包括臀肌药物注射后引发的神经炎7单神经炎8神经丛炎9周期性麻痹包括低钾性麻痹、高钾性麻痹、正常钾性麻痹10肌病包括全身型重症肌无力、中毒性、原因不明性肌病11急性多发性肌炎12肉毒中毒13四肢瘫、截瘫和单瘫原因不明14短暂性肢体麻痹。

2.高危AFP病例年龄小于5 岁、接种OPV 次数少于3 次或服苗史不详、未采或未采集到合格大便标本的AFP病例或临床怀疑为脊灰的病例。

3聚集性临床符合病例同一县区或相邻县区发现2 例或2 例以上的临床符合病例发病时间间隔2 个月以内。

4脊灰疫苗衍生病毒VDPV病例简称VDPV 病例AFP病例大便标本分离到VDPV。

该病毒与原始疫苗株病毒相比VP1 区全基因序列变异介于1%15%之间。

如发生2 例或2 例以上相关的VDPV 病例则视为VDPV 循环cVDPVs。

二病例分类标准AFP病例分类参照WHO 推荐的病毒学分类标准。

急性弛缓性麻痹(AFP)病例监测知识宣传单

一、急性弛缓性麻痹(AFP)病例:

所有15岁以下出现急性弛缓性麻痹症状的病例,和任何年

龄临床诊断为脊灰的病例均作为AFP病例。

常见的AFP病例包括以下疾病:

(1)脊髓灰质炎;

(2)格林巴利综合征(感染性多发性神经根神经炎,GBS);

(3)横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎;

(4)多神经病(药物性多神经病,有毒物质引起的多神经病、

原因不明性多神经病);

(5)神经根炎;

(6)外伤性神经炎(包括臀肌药物注射后引发的神经炎);

(7)单神经炎;

(8)神经丛炎;

(9)周期性麻痹(包括低钾性麻痹、高钾性麻痹、正常钾性麻痹);

(10)肌病(包括全身型重症肌无力、中毒性、原因不明性肌病);

(11)急性多发性肌炎;

(12)肉毒中毒;

(13)四肢瘫、截瘫和单瘫(原因不明);

(14)短暂性肢体麻痹。

二、AFP病例的诊断要点:

急性起病、肌张力减弱、肌力下降、腱反射减弱或消失。

三、高危AFP病例

年龄小于5岁、接种OPV次数少于3次或服苗史不详、未采或未采集到合格大便标本的AFP病例;或临床怀疑为脊灰的病例。

农二师疾病预防控制中心宣。

急性弛缓性麻痹(AFP)病例

所有15岁以下出现急性弛缓性麻痹症状的病例,和任何年龄临床诊断为脊灰的病例均作为AFP病例。

AFP病例的诊断要点:急性起病、肌张力减弱、肌力下降、腱反射减弱或消失。

常见的AFP病例包括以下疾病:

(1)脊髓灰质炎;

(2)格林巴利综合征(感染性多发性神经根神经炎,GBS);

(3)横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎;

(4)多神经病(药物性多神经病,有毒物质引起的多神经病、原因不明性多神经病);

(5)神经根炎;

(6)外伤性神经炎(包括臀肌药物注射后引发的神经炎);

(7)单神经炎;

(8)神经丛炎;

(9)周期性麻痹(包括低钾性麻痹、高钾性麻痹、正常钾性麻痹);

(10)肌病(包括全身型重症肌无力、中毒性、原因不明性肌病);

(11)急性多发性肌炎;

(12)肉毒中毒;

(13)四肢瘫、截瘫和单瘫(原因不明);

(14)短暂性肢体麻痹。