非线性动力学导论讲义(分岔理论)

- 格式:pdf

- 大小:5.42 MB

- 文档页数:87

非线性动力学中的分岔理论及应用第一章前言非线性动力学是自然科学中一个重要的研究领域,其研究对象为非线性系统中存在的复杂现象及规律。

而分岔理论则是非线性动力学研究的重要分支,其研究的是非线性系统的稳定性及分岔现象。

分岔理论的研究及应用在自然科学及工程技术等领域都有广泛的应用,本文将重点介绍分岔理论的基本概念及其应用。

第二章分岔理论的基本概念1.稳定性稳定性是指系统从任何初始状态出发,其演化都会收敛至同一状态的性质。

当系统的某一初始状态发生微小变化时,系统最终演化的结果是否会发生变化,取决于系统的稳定性。

2.分岔点与分支分岔点是指系统参数变化时,系统稳定性产生转折的点。

在分岔点附近,系统的稳定性出现了剧烈变化,具体表现为单个平衡点变成多个平衡点或者周期解。

而这些由于参数变化引起的平衡点或周期解就称为分支。

3.双曲型分岔双曲型分岔是指当系统某一参数在达到阈值时,系统发生的非连续性质变化。

此时由单个平衡点变为两个平衡点,系统逐渐从一个平衡点吸引到另一个平衡点,这种分岔稳定性的变化称为双曲型分岔。

4.超分岔当系统参数发生变化时,如果发现有多个分支同时产生,其中一个分支继续从初始状态收敛至实际状态而其他分支则逐渐消失或变得不稳定,这种分岔称为超分岔。

第三章分岔理论在科学研究中的应用1.混沌现象及相关研究分岔理论在混沌现象及其相关研究中有很广泛的应用。

混沌系统因为其极其灵敏的初始条件,而表现出非常复杂、多样的行为。

分岔理论的模型可以帮助科学家更好地理解混沌现象的动力学特性。

2.电力系统的稳定性研究电力系统是典型的非线性系统,其稳定性对于发电、输电、配电等方面的问题都极为重要。

分岔理论可以帮助研究人员探索电力系统稳定性变化的原因,并提出相应的解决方案。

3.材料科学及工程中的应用分岔理论在材料科学及工程中也有广泛的应用。

例如合金的晶格相变、金属塑性变形等等。

分岔理论可以帮助科学家解决在材料科学及工程中的稳定性问题,提高材料的力学性能、抗拉强度等重要参数。

非线性动力学中的混沌与分岔现象混沌现象的介绍混沌现象是非线性动力学中一个重要的研究课题,它描述了一种似乎随机的、无规律可循的运动状态。

在混沌现象的研究中,人们发现了一些特征,如灵敏依赖于初始条件、无周期运动和封闭轨道等。

混沌现象的研究对于理解自然界中的复杂系统行为具有重要的意义。

混沌现象最早是由美国数学家Edward Lorenz于20世纪60年代发现的。

他在研究气象学中的大气运动方程时,意外地发现了不确定性的现象。

这个发现被称为“蝴蝶效应”,即当一个蝴蝶在巴西振动翅膀时,可能引发一系列的气流变化,最终导致美国得克萨斯州的一个龙卷风的形成。

这个例子说明了混沌现象中初始条件的微小变化可能引起系统运动的巨大变化。

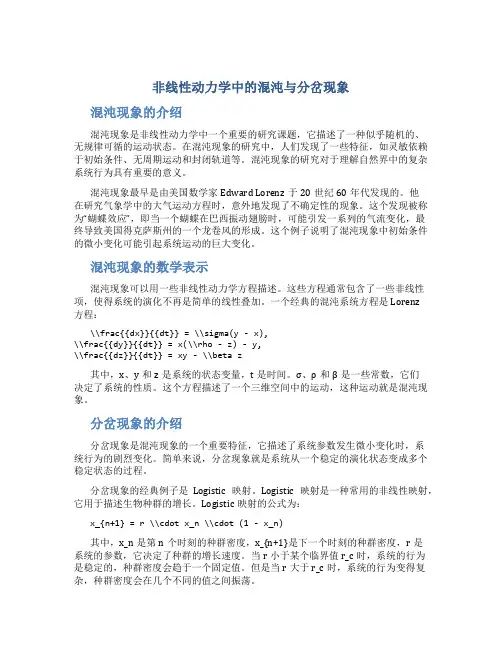

混沌现象的数学表示混沌现象可以用一些非线性动力学方程描述。

这些方程通常包含了一些非线性项,使得系统的演化不再是简单的线性叠加。

一个经典的混沌系统方程是Lorenz方程:\\frac{{dx}}{{dt}} = \\sigma(y - x),\\frac{{dy}}{{dt}} = x(\\rho - z) - y,\\frac{{dz}}{{dt}} = xy - \\beta z其中,x、y和z是系统的状态变量,t是时间。

σ、ρ和β是一些常数,它们决定了系统的性质。

这个方程描述了一个三维空间中的运动,这种运动就是混沌现象。

分岔现象的介绍分岔现象是混沌现象的一个重要特征,它描述了系统参数发生微小变化时,系统行为的剧烈变化。

简单来说,分岔现象就是系统从一个稳定的演化状态变成多个稳定状态的过程。

分岔现象的经典例子是Logistic映射。

Logistic映射是一种常用的非线性映射,它用于描述生物种群的增长。

Logistic映射的公式为:x_{n+1} = r \\cdot x_n \\cdot (1 - x_n)其中,x_n是第n个时刻的种群密度,x_{n+1}是下一个时刻的种群密度,r是系统的参数,它决定了种群的增长速度。

非线性动力学中的分岔现象研究随着科学技术的不断发展,自然界和社会现象更加复杂多变,人们对这些问题的认识也日益深入。

分岔现象作为非线性动力学中的重要研究领域,吸引着众多学者和研究者的关注。

一、什么是分岔现象?分岔现象是指在非线性系统中,当参数或初始状态发生微小变化时,系统的行为会发生质的变化。

常见的分岔现象包括恰克诺夫分岔、亚谷分岔、亚哈分岔等。

分岔现象的研究不仅在理论上具有重要意义,而且在实践应用中也有广泛的应用。

二、恰克诺夫分岔恰克诺夫分岔是指在不连续的动态系统中,当参数值小范围地改变时,系统从周期运动向非周期运动转变的现象。

这种现象最早由俄罗斯数学家恰克诺夫在20世纪初提出,并被广泛应用于物理学、化学、天文学、生物学、经济学等领域的研究中。

三、亚谷分岔亚谷分岔是指在某些连续动态系统中,在参数值超过某一临界值时,系统从一个稳定的定态运动状态向另一个稳定状态转换的现象。

这种现象在生物学、医学、环境科学等领域的研究中具有重要意义。

四、亚哈分岔亚哈分岔是一种特殊的分岔现象,指的是在系统接受周期性外部激励时,当激励的频率和系统本身的特征频率发生某种比例关系时,系统状态将发生质的变化。

这种现象在通信领域中得到广泛的应用。

五、分岔现象的应用分岔理论的研究和应用在现代科学中具有重要的意义。

在物理学、化学和材料科学中,分岔理论被用于研究物质的相变和相转移过程。

在生物学和医学中,分岔理论可以用于研究生物系统的稳态和稳定性。

在经济学和金融学中,分岔理论可以用于预测市场和股票价格的变化。

此外,在控制工程、模式识别和计算机科学中,分岔理论也有着广泛的应用。

六、结论分岔现象作为非线性动力学研究领域的一个重要方向,在现代科学中具有广泛的应用和重要的意义。

未来,我们可以预见,随着科学技术的不断发展,分岔现象的研究将会得到更加深入和广泛的发展。

非线性动力学导论之四:分岔基本理论简介北京理工大学宇航学院力学系岳宝增第三章非线性动力学系统分岔基本理论一.一般系统平衡解的稳定性(1)二.平衡解的稳定流形与不稳定流形于平面摆的例子可以用来很清楚地解释全局稳定(不稳定)流形的概念;平面摆作为二阶动力学系统和谐振子极为相似。

其动力学方程为:l其中M代表质量,表示摆长,g为重力加速度,c为阻尼系数。

对时间进行尺度变换d可以得到系统的简化方程:d因为是从铅锤位置开始的角度位移,因此该变量具有周期2π;由此可知该系统的相空间为圆柱面。

我们也可以假设,从而从相图上可以观测到系统关于X的周期特性。

为了分析系统的动力学特性,首先确定系统的平衡点并研究其稳定性。

可求出系统的平衡点为:及求出系统的雅可比矩阵为:对应于平衡点有:其特征值为:如果d=0则得到特征值±i;对于较小的d值系统有共轭复根。

对应于平衡点(2kπ+π,0)系统的雅可比矩阵为:其特征值一对符号相反的实数:根据以上讨论可知:平衡点(2kπ+π,0)为鞍点,当d=0时,其对应的特征向量为:及对于较小的的d>0,平衡点(2kπ,0)为吸引子-螺旋旋线);d=0时该类平衡点所对应的是非双曲点。

由于此时系统不受摩擦(阻尼)影响,单摆将做周期运动。

因此,在平衡点附近,系统的动力学特性为:无阻尼d=0 阻尼d>0d=0时,所对应的一类周期运动是单摆做上下摆动;另一类周期运动是单摆由稳定及不稳定流形通过倒立位置位置的运动。

如果单摆几乎刚好处于倒立位置时(不稳定),它将倒回并再次回摆到几乎刚好倒立的位置。

这意味着稳定流形与不稳定流形将有如下图所示的联接:单摆沿逆时针方向穿越倒立位置。

单摆没有穿越倒立位置。

单摆沿顺时针方向穿越倒立位置。

在有阻尼的情形下,实际上所有的初始条件所确定的运动将趋于下垂平衡位置。

例外情形是稳定流形所对应的运动,由趋于倒立位置的所有点组成。

所有初始条件将终止于平衡点三.分岔的基本概念对于一个非线性方程,由于其中参量取值不同,解的形式可能完全不同,即参量取值在某一临界值两侧,解的性质发生本质变化(例如平衡状态或周期运动的数目和稳定性等发生突然变化)。

非线性动力学中的混沌与分岔现象研究在物理学和自然科学领域里,非线性动力学是一个十分重要的研究领域。

非线性动力学理论的出现使得我们对自然界中不规则的复杂现象有了更深的认识。

混沌和分岔现象的出现是非线性动力学的一个重要研究方向。

在本文中,我们将讨论非线性动力学中混沌和分岔现象的基本概念和研究现状。

一、混沌现象混沌现象是一种表现为无规律、无周期、既不平凡又不完全随机的复杂动力学现象。

混沌出现的背景通常是一组非线性微分方程,因此它的发生与目标系统的非线性特性有关。

混沌作为物理学发现的一个新现象,引起了科学家们的广泛关注。

通常情况下,混沌现象是由一组微小的变化引起的,因此混沌现象也被称为蝴蝶效应。

经典的三体问题就是一个混沌的例子。

对于混沌现象,其最主要的特征是对初始条件的依赖,也就是所谓的敏感依赖性。

这意味着如果我们的实验或者计算开始时的初值稍有 variations,结果可能会相差很大。

在混沌理论中,不同的初始条件可以导致截然不同的运动的形态,这种敏感依赖性表现得深入人心,深刻地提示我们要了解物理世界中的微小变化是多么的重要。

此外,混沌现象还表现在期望不规律性上,也就是说,目标系统的演化不能用周期性或规则性过程去描述。

混沌经常被认为是对确定性的“不确定性”的表现。

混沌现象的研究可以将我们的认识推向新的领域,对于深入理解天文学、流体物理、生物学等领域都有重要的意义。

二、分岔现象分岔现象通常被认为是从一个稳定平衡状态到另一个稳定平衡状态过程中的一个突变性变化。

发生分岔的原因通常是由非线性动力学系统结构的变化所引起的。

分岔现象是非线性动力学系统中的一种普遍现象,在分岔研究领域有着极为重要的地位。

分岔的一个重要性质是其可以导致同样初始条件下发生系统演化的不同结果,与混沌现象类似。

分岔现象最早的研究源自于对恒星爆发的研究,目前这项研究产生的成果对于预测和防范太阳风暴等等事件都有很重要的意义。

此外,分岔现象在复杂系统和混沌理论中也有广泛的应用,是现代科学研究的一个重要组成部分。

非线性电路系统的动力学行为及其分岔分析非线性电路系统的动力学行为及其分岔分析摘要:非线性电路系统在动力学行为方面具有丰富的特性,它们可能表现出稳定、震荡、混沌等不同的动态行为。

本文将介绍非线性电路系统的动力学行为,并采用分岔分析方法对其进行研究。

一、引言在电子工程领域,非线性电路系统是一类重要的研究对象。

相比于线性电路系统,非线性电路系统的特点是输入与输出之间的关系不是简单的比例关系,而是更为复杂的非线性关系。

由于非线性关系的存在,非线性电路系统在动力学行为方面具有较为丰富的特性。

因此,了解非线性电路系统的动力学行为对于电子工程领域的研究和应用具有重要意义。

二、非线性电路系统的动力学行为非线性电路系统的动力学行为往往表现为稳定、震荡和混沌等不同的行为模式。

1. 稳定行为当非线性电路系统中的稳定解存在且稳定时,系统的输出将收敛到该稳定解。

这种行为模式常见于放大器、滤波器等电路系统中。

稳定解的存在为非线性电路系统的正常工作奠定了基础。

2. 震荡行为在一些特定的条件下,非线性电路系统可能表现出震荡行为。

震荡行为是指系统的输出在一定的时间范围内呈现周期性变化的特征。

震荡行为常见于振荡器电路系统中,如LC振荡电路、RC相移振荡电路等。

震荡行为的存在为电子工程中的时钟电路、无线电收发系统等提供了基础。

3. 混沌行为非线性电路系统在某些特定的条件下还可能表现出混沌行为。

混沌行为是指系统的输出呈现出无规律、无确定性的变化特征。

混沌行为往往需要较复杂的非线性元件和电路结构才能产生,具有一定的应用价值。

例如,混沌发生器可用于保密通信、随机数生成等领域。

三、非线性电路系统的分岔分析分岔分析是一种研究非线性系统动力学行为的重要工具。

它通过改变系统中的某个参数,观察系统响应的变化,从而揭示系统的稳定性和动态特性。

1. 变量选择在分岔分析中,需要选择适当的变量来描述系统的动力学行为。

常用的变量选择包括电压、电流、相位差等。

分叉理论和方法对于含参数的系统,当参数变化并经过某些临界值时,系统的定性性态(如平衡态和或周期运动的数目和稳定性等)会发生突然变化,这种变化称为分叉。

分叉是重要非线性现象,与其它非线性现象(如混沌、突变、分形、拟序结构等)紧密相关。

主要研究:(a)相空间中轨线的集合;(b)控制参数空间中分叉集的性态。

分叉包括两类:(a)静态分叉:讨论平衡态数目和稳定性的变化,常见有:极限点分叉(鞍结分叉)、叉形分叉、跨临界分叉、滞后分叉、孤立点分叉等;(b)动态分叉:讨论系统在相空间中轨线拓扑结构的变化,常见有:Hopf分叉、次谐和超谐分叉、概(准)周期分叉(不变环面分叉)、同异宿轨线分叉等。

分叉问题起源于力学失稳现象的研究。

18世纪中叶,D.Bernoulli和L.Euler等人研究了杆件在纵向压力下的屈曲问题。

1834年C.G.J.Jacobi在研究自引力介质的椭球形旋转液体星的平衡图形时,首次引进“分叉”术语。

1885年,Poincare提出旋转液体星平衡图形演化过程的分叉理论。

1883年,O.Reynods发现在临界雷诺数时层流转变为湍流的现象,从此开创了流动稳定性的研究。

本世纪20年代,van der Pol 和安德罗诺夫等在非线性振动研究中即已发现大量分叉现象。

本世纪70年代形成分叉的数学理论和方法。

分叉揭示系统不同运动状态之间的联系和转化,且与失稳和混沌密切相关,是非线性动力学重要组成部分。

主要应用于:非线性振动、结构力学、流体力学、非线性波、飞行器动力学、机器人动力学、化学动力学、控制、非线性电学、非线性光学、生态学、经济学、交通动力学、转子动力学等等。

主要研究方法有:(1) 奇异性方法奇异性研究可微映射的退化性和分类,首先将分叉问题化为较简单的GS范式进行识别和分类,再通过“普适开折”得到一般扰动下可能出现的所有分叉性态,随后讨论分叉图的保持性和转迁集等。

可以处理:静态分叉、Hopf分叉和退化Hopf分叉。

非线性动力学导论之四:分岔基本理论简介北京理工大学宇航学院力学系岳宝增第三章非线性动力学系统分岔基本理论一.一般系统平衡解的稳定性(1)二.平衡解的稳定流形与不稳定流形于平面摆的例子可以用来很清楚地解释全局稳定(不稳定)流形的概念;平面摆作为二阶动力学系统和谐振子极为相似。

其动力学方程为:l其中M代表质量,表示摆长,g为重力加速度,c为阻尼系数。

对时间进行尺度变换定义(或直接假设)及d可以得到系统的简化方程:d因为是从铅锤位置开始的角度位移,因此该变量具有周期2π;由此可知该系统的相空间为圆柱面。

我们也可以假设,从而从相图上可以观测到系统关于X的周期特性。

为了分析系统的动力学特性,首先确定系统的平衡点并研究其稳定性。

可求出系统的平衡点为:及求出系统的雅可比矩阵为:对应于平衡点有:其特征值为:如果d=0则得到特征值±i;对于较小的d值系统有共轭复根。

对应于平衡点(2kπ+π,0)系统的雅可比矩阵为:其特征值一对符号相反的实数:根据以上讨论可知:平衡点(2kπ+π,0)为鞍点,当d=0时,其对应的特征向量为:及对于较小的的d>0,平衡点(2kπ,0)为吸引子-螺旋旋线);d=0时该类平衡点所对应的是非双曲点。

由于此时系统不受摩擦(阻尼)影响,单摆将做周期运动。

因此,在平衡点附近,系统的动力学特性为:无阻尼d=0 阻尼d>0d=0时,所对应的一类周期运动是单摆做上下摆动;另一类周期运动是单摆由稳定及不稳定流形通过倒立位置位置的运动。

如果单摆几乎刚好处于倒立位置时(不稳定),它将倒回并再次回摆到几乎刚好倒立的位置。

这意味着稳定流形与不稳定流形将有如下图所示的联接:单摆沿逆时针方向穿越倒立位置。

单摆没有穿越倒立位置。

单摆沿顺时针方向穿越倒立位置。

在有阻尼的情形下,实际上所有的初始条件所确定的运动将趋于下垂平衡位置。

例外情形是稳定流形所对应的运动,由趋于倒立位置的所有点组成。

所有初始条件将终止于平衡点三.分岔的基本概念对于一个非线性方程,由于其中参量取值不同,解的形式可能完全不同,即参量取值在某一临界值两侧,解的性质发生本质变化(例如平衡状态或周期运动的数目和稳定性等发生突然变化)。

非线性动力系统分岔、混沌理论及其应用的开题报告一、研究背景非线性动力系统是指由一组微分方程描述的物理、化学、生物等领域中的复杂系统,其中非线性特性是指系统中的因果关系不是简单的线性关系。

在实际应用中,非线性动力系统在各个领域中都有广泛的应用,如混沌现象的研究、基因调控网络的建模、心脏动力学的研究等。

分岔理论是非线性动力系统的基本理论之一,它描述了系统从一个稳定状态向多个不同稳定状态或周期性状态的演化过程。

混沌理论则是解释非线性动力系统中复杂动态结构的一种方法,其中包括分岔、周期、混沌等多种现象。

混沌理论的应用涉及到了各个领域,如天气预报、金融波动、机器振动、电磁干扰等。

二、研究内容1. 非线性动力系统的数学基础介绍非线性动力系统的数学基础,包括微分方程、变分原理、常微分方程数值解法等。

2. 分岔理论介绍分岔理论的基本概念和方法,包括Hopf分岔、Andronov-Hopf分岔、超级临界分岔等。

3. 混沌理论介绍混沌理论的基本概念和方法,包括Lyapunov指数、Poincaré映射、分形等。

4. 非线性动力系统的应用介绍非线性动力系统在各个领域的应用,如天气预报、金融市场、生物医学。

三、研究意义对于理论研究方面,深入探究非线性动力系统中的分岔和混沌现象,掌握相应的数学方法和物理机制,有助于深化人们对于复杂动力学系统的认识。

同时,这些理论研究的成果可以为解决实际问题提供有力的支持。

在工程应用方面,深入掌握非线性动力系统及其分岔、混沌现象的研究方法,可以为提高工程系统的性能及可靠性、减少工程事故提供指导性意义。

四、研究方法在研究中,将采用数学建模、数值计算等方法,对非线性动力系统的分岔、混沌现象进行研究。

对比分析不同方法的优劣,以及在实际应用中的适用情况。

五、预期成果预期在本次研究中,能够深入探究非线性动力系统中的分岔和混沌现象,掌握相应的数学方法和物理机制,并研究其在实际应用中的意义。

同时,能够将理论研究成果与实际应用相结合,提出有关工程实践的指导性建议,为推动非线性动力系统在实际应用中的发展提供有力支持。

第四章 运动稳定性和分叉一、自治系统平衡点的稳定性由于实际系统总有干扰或误差,稳定性的意义在于任何初始扰动导致随后的运动任意小,稳定性包括三种:稳定、渐近稳定和不稳定。

稳定性的定义具有多个,Lyapunov 意义的稳定性是其中最基本的一个,它包括线性系统的稳定性问题。

线性系统稳定性属于全局稳定性,而非线性系统的稳定性是一个局部性概念。

考察如下自治系统n n R R U f u f u→⊂=:)(, (1)式中U 为定义域,是欧氏空间中的一个子集,平衡点满足0)(=s u f 。

可将平衡点或周期解的稳定性化为零解的稳定性问题。

一般地,例如对于一般非自治系统),(u t f u= ,其周期解为)(t u s ,令s u x u +=,可得),(),()(),(s s s u t f u x t f t u u t f x-+=-= ,此时该方程的零解对应于原系统的平衡点或周期解。

1.Lyapunov 直接方法(1)Lyapunov 函数单值可微函数),,,()(21n u u u V u V =,满足0)0(=V ,其定义域为{}H u u U ≤=,0>=const H (这里⋅表示连续系统的范数,⋅表示离散系统的范数)。

[定义1] 若在U 内恒有0)(≥u V ——正常号函数;0)(≤u V ——负常号函数,统称为常号函数,否则称为变号函数。

[定义2] 当且仅当0=u 时,0)0(=V ,称正常号函数为正定函数;负常号函数为负定函数,统称为定号函数。

若00=≠=u V 时,称正常号函数为半正定函数;称负常号函数为半负定函数,统称为半定号函数。

例1.232221321),,(u u u u u u V ++=,正定函数 2221321),,(u u u u u V +=,正常号函数,除)0,0,0(外,还有),0,0(3u 使0=V232221321),,(u u u u u u V -+=,变号函数例2.2132********)()()(),,(u u u u u u u u u V -+-+-=,当321u u u ==时,0=V ,所以V 常正。

非线性动力学导论之四:分岔基本理论简介北京理工大学宇航学院力学系岳宝增第三章非线性动力学系统分岔基本理论一.一般系统平衡解的稳定性(1)二.平衡解的稳定流形与不稳定流形于平面摆的例子可以用来很清楚地解释全局稳定(不稳定)流形的概念;平面摆作为二阶动力学系统和谐振子极为相似。

其动力学方程为:l其中M代表质量,表示摆长,g为重力加速度,c为阻尼系数。

对时间进行尺度变换定义(或直接假设)及d可以得到系统的简化方程:d因为是从铅锤位置开始的角度位移,因此该变量具有周期2π;由此可知该系统的相空间为圆柱面。

我们也可以假设,从而从相图上可以观测到系统关于X的周期特性。

为了分析系统的动力学特性,首先确定系统的平衡点并研究其稳定性。

可求出系统的平衡点为:及求出系统的雅可比矩阵为:对应于平衡点有:其特征值为:如果d=0则得到特征值±i;对于较小的d值系统有共轭复根。

对应于平衡点(2kπ+π,0)系统的雅可比矩阵为:其特征值一对符号相反的实数:根据以上讨论可知:平衡点(2kπ+π,0)为鞍点,当d=0时,其对应的特征向量为:及对于较小的的d>0,平衡点(2kπ,0)为吸引子-螺旋旋线);d=0时该类平衡点所对应的是非双曲点。

由于此时系统不受摩擦(阻尼)影响,单摆将做周期运动。

因此,在平衡点附近,系统的动力学特性为:无阻尼d=0 阻尼d>0d=0时,所对应的一类周期运动是单摆做上下摆动;另一类周期运动是单摆由稳定及不稳定流形通过倒立位置位置的运动。

如果单摆几乎刚好处于倒立位置时(不稳定),它将倒回并再次回摆到几乎刚好倒立的位置。

这意味着稳定流形与不稳定流形将有如下图所示的联接:单摆沿逆时针方向穿越倒立位置。

单摆没有穿越倒立位置。

单摆沿顺时针方向穿越倒立位置。

在有阻尼的情形下,实际上所有的初始条件所确定的运动将趋于下垂平衡位置。

例外情形是稳定流形所对应的运动,由趋于倒立位置的所有点组成。

所有初始条件将终止于平衡点三.分岔的基本概念对于一个非线性方程,由于其中参量取值不同,解的形式可能完全不同,即参量取值在某一临界值两侧,解的性质发生本质变化(例如平衡状态或周期运动的数目和稳定性等发生突然变化)。

人们称解在此临界值处出现分岔。

分岔现象是非线性系统特有的一种非常重要的性质。

1.分岔和结构稳定性以范德玻(Van der Pol)方程为例来讨论分岔现象。

Van der Pol方程是最简单而又具有典型意义的由范德玻在研究电子管振荡和模拟人的心脏搏动的基础上提出的,该方程的解代表一种典型的非正弦形式的振荡。

0)1(22=+-+x x x xωα ⎩⎨⎧-+-==22112221)1(x x x x x x αω☐ 分岔的概念如果参量 在其某一值 邻近微小变化将引起解(运动)的性质(或相空间轨线的拓扑性质)发生突变,此现象即称为分岔(或分叉、分歧、分支),此临界值称为分岔值。

不引起分岔的点称为常点。

☐ 结构稳定性结构稳定性(structural stability )表示在参量微小变化时,解不会发生拓扑性质变化(解的轨线仍维持在原轨线的领域内且变化趋势也相同)。

),(μx f x=反之,在分岔点附近,参量值的微小变化足以引起解发生本质(拓扑性质)变化,则称这样的解是结构不稳定的。

结构不稳定意味出现分岔。

从本质上分析,失稳是发生分岔的物理前提。

分岔之后,系统不同状态间便发生不连续的过渡,这就是突变。

然后经过不断地分岔,最后达到的终态即混沌理论的研究对象。

分岔是非线性领域的重要理论。

主要研究内容包括分岔点位置,分解方向与数目;分岔解的稳定性;分岔类型和分岔过程与终态的奇异吸引子等等。

分析:当F 较小时,棒虽受压,但仍能维持水平位置而无形变。

继续加大F ,当F 达到某一临界值时,棒将突然弯曲。

设棒只能在竖直面内运动,则它既可能向上弯曲,也可能向下弯曲。

若用棒的中点偏离原水平位置的距离x 标志棒的形变,则棒的形状在F 的临界值处发生了突变,平衡点也由原来的一个变为三个。

例:一水平细棒(竹、木或钢的),右端固定,从左端加一水平方向力F ,考虑棒的形状如何变化。

这是Euler 在1744年研究的一个问题,它是一个最简单的分岔现象。

FFP特别有意思的是,Euler杆向哪一边弯曲是一不确定问题,其中包含有随机因素的作用,甚至取决于初始扰动和涨落。

双星裂变双星裂变理论是由Newton最早在关于地球形状的研究中撰写的工作。

当时很多人对地球的形状究竟是长椭球(东西扁)还是扁椭球(南北扁)意见纷争,各执一词。

其中Cassimi认为是东西扁,而Newton 则坚持认为南北扁。

我们假设地球不转动(自转)时,它应该是一个圆球,其三个半轴均为相等,有a=b=c。

然而正由于地球有自转特性,所以首先肯定地球是扁的,如右图所示。

麦克劳林采用转动的角动量作为控制参数。

他在1742年用非线性理论论证了Newton看法正确,即当很小时,地球是一个南北扁的扁球(a=b>c),世称——麦克劳林椭球。

1834年雅可比进一步研究,当时µ>0.384436,麦克劳林椭球变得不稳定而分岔出一个——雅可比椭球(a>b>c ),如图所示。

雅可比椭球直到1883年,汤姆逊(Thompson)和泰特(Tait)在研究论证发现,当继续增大时,雅可比椭球再一次不稳定又分岔出中间薄两头厚的梨形球,如图所示。

Thompson-Tait梨形球由此,产生了彭加勒的猜想:从雅可比椭球到Thompson梨形球可能是双星分裂的原因,这个问题至今仍在研究之中。

哈勃望远镜拍下两星系“挽臂”旋转2.分岔的分类✓非线性方程解的拓扑性质在参量取临界值时发生突变(结构不稳定),这样的分岔称为动态分岔。

✓非线性方程的定态数目在参量的临界值处发生突变,这样的分岔称为静态分岔。

静态分岔可以看作动态分岔的一种特殊情形,而静态分岔(定态数目的突变)往往要引起动态分岔(方程的解包括非定态解的拓扑性质发生突变)。

☐分叉点与极限点我们把带有控制参数的动力系统可表示为微分方程:我们已经知道,动力系统在控制参数发生变化时,有可能出现分岔。

从理论上来说,很多物理问题都可以用微分方程来描述。

于是,很容易提出:对非线性方程所控制的动力系统时,系统是否存在定态。

有多少定态,系统的行为是否稳定,系统随控制参数如何变化。

上式中,x 是状态变量的向量, 是控制参数,方程右边不含时间。

这种系统称之为自治动力系统。

所谓定态的,即可认为状态稳定下来后,状态变量不再随时间变化,有(,)dx f x dt α=0dx dt=也即为:(,)0f x α=(△) (△)平衡点的稳定性,由Jacobi 矩阵本征值(Re <0)来确定。

对于上述的一维情况,即Jacobi 矩阵只有唯一元素 f / x ,也就是矩阵本征值且为实数,于是有当时平衡态稳定,而在 时平衡态是不稳定的。

故对于(,)0f x xα∂<∂(,)0f x x α∂>∂(,)0f x x α∂=∂(*)正为由稳定变为不稳定的临界点。

这个点我们即称之为实分岔点。

再考虑到在分岔点处状态变量和参数的关系不唯一,则根据隐含数存在定理,进一步在实分岔点还有:(,)0f x αα∂=∂归纳起来,实分岔点应同时满足(*)和(**)两式。

下图中点A 即为分岔点。

在点A 处有两条具有不同切线斜率dx /d的解分支曲线通过。

(**)如果动力系统满足fxfα∂⎧=⎪⎪∂⎨∂⎪≠⎪∂⎩这种平衡点称之为极限点(根据隐含数定理在该点有唯一的关系 (x)成立)。

通过极限点,曲线的dx/d 变号。

如下图中的B点:在极限点会合的两个分支曲线有一共同切线d /dx=0。

此外,若分岔解中一支是极限的,则称之为分岔-极限点,如下图所示中的C点。

显然:在分岔点曲线两侧拓扑结构完全不同,并发生了不稳定的变化;而极限点曲线两侧只是解的个数发生变化。

当系统含有多个参数时,例如两个参数( , )。

此时,我们可以对每一固定的 ,找出的分岔点和极限点;于是,就可在参数平面 - 画出分岔点曲线 ( )和极限曲线。

下图即表示分岔图。

三种基本分岔原型我们知道Jacobi矩阵的本征值确定系统状态的稳定性。

对于一般动力系统,控制参数α的变化会引起本征值的变化,即λ(α)。

当控制参数达到分岔参数值时,系统稳定性发生质的变化,它可以表现为在复平面的运动。

由此也可以定义三种分岔原型。

叉型分岔霍夫分岔鞍结分岔本征值 为实数, 沿复平面的实轴由负变正穿过虚轴本征值 为复数,沿左半平面的由Re <0变为Re >0穿过虚轴本征值 为实数,沿实轴左右趋于虚轴,即 0十分明显,叉型分岔和鞍-结分岔是实分岔,而霍夫分岔是复分岔,不论哪一种分岔,它们在分岔点均满足:上式表明,本征值在分岔点是运动的。

叉形分岔(pitchfork bifurcation).下对于平衡点x=0,λ=µ(实数),则当µ<0时λ<0,故此平衡态稳定;而当µ>0时, λ>0,故不稳定。

对于平衡点x=±µ1/2( µ>0 ),λ=-2µ<0,故此平衡态稳定。

所以,当参数µ由负变正时,Jacobi阵的特征值(实的)沿复平面实轴穿过虚轴。

故知状态x=0将由稳定变成不稳定,且分岔出新的平衡态x=±µ1/2,这正是叉形分岔的情形。

分岔分支与原来的稳定点分别位于分岔点的不同侧。

在分岔图上, 点(µ,x )=0显然是分岔点,因为此点满足分岔条件:00000,0x x ff x μμμ====∂∂==∂∂如下图所示。

(b)。