冬病夏治穴位贴敷

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:2

冬病夏治穴位贴敷操作规范冬病夏治穴位贴敷是指在夏季三伏天,通过将药物敷贴到人体一定穴位,治疗和预防疾病的一种外治方法,故又称“三伏灸”、“三伏贴”。

此疗法源于中医学“春夏养阳、秋冬养阴、以从其根”的思想。

一、适应病症主要用于在秋冬春之际容易反复发作或者加重的慢性、顽固性肺系疾病。

1、慢性咳嗽、慢性支气管炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺病;2、变应性鼻炎、慢性鼻窦炎、慢性咽喉炎;3、小儿体虚易感冒者,反复呼吸道感染者;4、近年也有专家探索将其用于骨关节炎等疾病。

二、禁忌人群1、贴敷部位有皮肤创伤、皮肤溃疡、皮肤感染者;2、对敷贴药物或敷料成分过敏者;3、瘢痕体质者;4、咳黄脓痰、咯血患者;5、医生认为不宜使用的患者。

三、慎用人群1、久病、体弱、消瘦以及糖尿病、血液病、恶性高血压、严重心脑血管病、严重肝肾功能障碍、支气管扩张、恶性肿瘤的患者。

2、孕妇、婴幼儿;3、艾滋病、结核病或其他传染病者;4、病情急性发作期或加重期间;5、颜面部;四、操作规范1、药物组成:以白芥子、延胡索、甘遂、细辛、生姜作为基本处方,可结合既往的临床经验和地域特点等进行加减。

2、贴敷部位1)基础穴:肺俞、定喘、膏肓、大椎、中府、膻中等。

可以根据患者的病情不同辨证取穴,临床常用穴位有风门、膈俞、心俞、脾俞、肾俞、足三里等。

2)治疗肺系疾病,常用的穴位有肺俞、定喘、膏肓、中府、膻中等。

可以根据患者的体质、病情辨证、辨症加取腧穴,如风门、膈俞、心俞、脾俞、肾俞、足三里等。

另外,包括大椎、定喘、膻中、中府、天突、关元、神阙、中脘、内关等也有选用。

3)治疗骨关节炎疾病,常用的穴位有大椎、肾俞、悬钟、关元、阿是穴等。

4)治疗脾胃病,常用的穴位有中脘、脾俞、胃俞、足三里、三阴交等。

3、贴敷体位:以患者舒适、医者便于操作的治疗体位为宜。

4、环境:应选择清洁卫生的环境。

5、消毒:1)部位:用75%乙醇或0.5%~l%碘伏棉球或棉签在施术部位消毒。

2)术者:医者双手应用肥皂水清洗干净。

冬病夏治穴位贴敷治疗慢性阻塞性肺疾病的护理【摘要】慢性阻塞性肺疾病是一种常见的呼吸系统疾病,给患者的生活带来了很大困扰。

传统中医理念认为,冬病夏治是治疗疾病的有效方法之一。

冬季是患者病情的高发期,而夏季是治疗的最佳时机。

冬病夏治穴位贴敷是一种重要的治疗手段,通过贴敷合适的穴位,可以促进气血运行,调整机体功能。

在操作步骤上,需要选择合适的穴位,并注意贴敷的方法和时间。

冬病夏治穴位贴敷的护理效果显著,可以缓解症状,提高患者生活质量。

冬病夏治穴位贴敷是一种有效的慢性阻塞性肺疾病护理方法,临床应用效果显著。

【关键词】慢性阻塞性肺疾病、冬病夏治、穴位贴敷、护理、传统理念、效果明显、临床应用1. 引言1.1 慢性阻塞性肺疾病概述慢性阻塞性肺疾病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease,COPD)是一种常见的呼吸系统疾病,主要表现为慢性阻塞性气流受限、炎症反应和气道重塑。

患者常常表现为咳嗽、咳痰、呼吸困难等症状,严重影响患者的生活质量和健康。

COPD主要由吸烟、环境因素、遗传因素等多种因素引起,治疗起来不易,容易复发。

COPD的治疗主要包括药物治疗、吸氧疗法、呼吸康复等多种方式,然而效果有限。

传统中医认为,冬天是治疗慢性疾病的最佳时机,因为冬季人体的阳气收敛,阴气上升,气血充盈,穴位的功效更加突出。

冬季尤其适合进行冬病夏治的穴位贴敷护理,可以有效改善患者的症状,延缓病情恶化,提高生活质量。

1.2 冬病夏治的传统理念冬病夏治是中医传统理念之一,它指的是在冬季治病,夏季预防。

在中国古代医学中,冬季被认为是病症容易恶化的时期,而夏季则是阳气旺盛、人体阳气亦盛的时期。

冬季就是治疗病症的最佳时机,而夏季则是巩固治疗效果、预防病情反复的关键时期。

冬病夏治的传统理念强调了预防和慢性病的治疗,提倡人们根据不同季节的特点来调整生活方式和饮食习惯,以达到预防疾病、维护健康的目的。

在冬病夏治的理念中,重视药食同源,通过调整饮食结构,加强锻炼,保持身心平衡,来增强人体抵抗疾病的能力。

穴位贴敷主讲人:李少彦穴位贴敷是指在夏季三伏天,通过将药物敷贴到人体一定穴位,治疗和预防疾病的一种外治方法,故又称“三伏灸”、“三伏贴”。

一、适应病症主要用于在秋冬春之际容易反复发作或者加重的慢性、顽固性肺系疾病。

重点推荐:1.慢性咳嗽、慢性支气管炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺病;2.变应性鼻炎、慢性鼻窦炎、慢性咽喉炎;3.小儿体虚易感冒者,反复呼吸道感染者;近年也有专家探索将其用于骨关节炎等疾病。

二、操作规范1施术前准备1)药物:药物组成①以白芥子、延胡索、甘遂、细辛、生姜作为基本处方,可结合既往的临床经验和地域特点等进行加减。

②药材炮制白芥子、延胡索、甘遂和细辛采用道地药材,白芥子可以通过炒制或者调整其配伍比例控制对皮肤的刺激程度,其余药物均采用生药。

③药物制备药物制备过程要求在无菌、清洁、常温环境下进行,或者在当地医疗机构的专用制剂室完成。

药物的制备方法:采用洁净药材,将药物烘干,粉碎,过80~120目筛,备用。

姜汁的制备方法:采用生姜,洗净,粉碎,三层无菌纱布挤压取汁而成。

姜汁的浓度各地医院可以根据原有的经验和地域的特点在50%~100%之间适当调整,浓度调整可以通过加适量蒸馏水调配而成。

生药粉和生姜汁的比例为10克:10毫升,可以根据各地气候因素和经验予以适当调整。

贴敷时取生药粉用姜汁调成较干稠膏状,药物应在使用的当日制备,或者置冰箱冷藏室备用。

2)部位:根据患者病情,按规定选择相应的穴位。

3)体位:以患者舒适、医者便于操作的治疗体位为宜。

4)环境:应选择清洁卫生的环境。

5)消毒:①部位:用75%乙醇或0.5%~l%碘伏棉球或棉签在施术部位消毒。

②术者:医者双手应用肥皂水清洗干净。

2、施术方法1)贴法:将已制备好的药物直接贴压于穴位上,然后外覆医用胶布固定;或先将药物置于医用胶布粘面正中,再对准穴位粘贝占。

硬膏剂可直接或温化后将硬膏剂中心对准穴位贴牢。

2)敷法:将已制备好的药物直接涂搽于穴位上,外覆医用防渗水敷料贴,再以医用胶布固定。

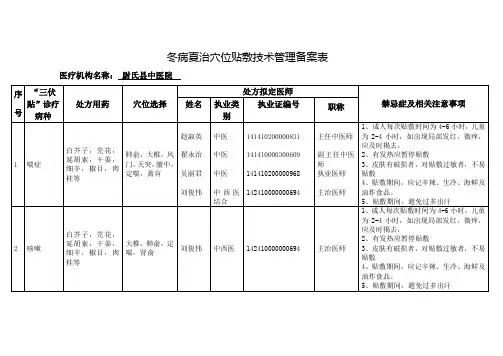

冬病夏治穴位贴敷技术应用管理规定为加强冬病夏治穴位贴敷(以下简称“三伏贴”)技术应用管理,规范临床应用,保障医疗安全,提高临床疗效,现将有关问题通知如下。

一、“三伏贴”应用范围“三伏贴”适用于以反复发作为主要表现的慢性呼吸系统疾病,也可用于以反复发作、冬季加重为临床特点,中医辨证为寒证的其它系统疾病。

二、“三伏贴”应用时间“三伏贴”的使用时间应在头、中、末伏的第1天至第3天,贴敷疗程每伏以1-3次为宜。

三、提供“三伏贴”服务机构基本要求具有卫生行政部门、中医药管理部门核准登记的中医科、中西医结合科或民族医学科诊疗科目的医疗机构。

四、“三伏贴”处方基本要求“三伏贴”用药应为医院制剂或协定处方,明确处方用药禁忌症及相关注意事项,协定处方由具有丰富临床经验的主任中医师组织拟定,并经一定数量病例的预试验证实其安全性。

五、“三伏贴”操作人员基本要求对患者实施“三伏贴”治疗和干预的人员,应由中医类别执业医师、接受过穴位贴敷疗法专业培训的护理人员或接受过中医学和穴位贴敷疗法专业培训的从业人员组成。

医疗机构应对本单位能够从事“三伏贴”操作的人员予以明确并进行培训、考核。

六、“三伏贴”安全管理与疗效评价医疗机构应加强对“三伏贴”的管理,建立管理制度和操作规范,加强对不良反应的监测,制定不良反应处理措施,确保其应用安全。

鼓励医疗机构积极开展“三伏贴”效果评价工作,收集相关数据,按照科学的评价方法和体系,跟踪评价接受“三伏贴”治疗与干预人员的效果。

七、监督管理各省级中医药管理部门负责对“三伏贴”工作的指导与监督。

各级各类医疗机构应认真贯彻落实国家中医药管理局关于“三伏贴”技术应用管理的各项要求和规范,加强日常管理,严格控制质量,做好本单位“三伏贴”处方及操作人员的培训和考核等工作。

中医治疗慢性胃炎——穴位贴敷法夏季三伏天高热,阳气旺盛,依据"冬病夏治"的原理,应用芳香化湿、温阳散寒的药物进行穴位贴敷,较易祛除脾胃阴寒之邪,对于慢性胃炎的治疗及转归非常有利。

穴位贴敷法1:取大椎、膈俞、脾俞、胃俞穴。

用"冬病夏治消喘膏"。

取炙白芥子21份,元胡21份,甘遂12份,细辛12份,生姜适量。

上药烘干,共研细末,过100目筛储瓶备用。

用时取生姜适量,洗净浸泡后捣碎取汁,再用生姜汁拌和药粉(药粉和生姜汁的比例大致为10克:10毫升),拌匀调成。

药膏直径为1.3厘米、厚约0.3厘米。

取适量药膏摊涂在5厘米x5厘敷纸中心部位,贴敷于大椎、膈俞、脾俞、胃俞穴上。

成人每次贴敷的时间为4-6小时,儿童相应缩短。

假如局部有烧灼感或痛苦,可以提前揭去。

如贴后局部有发痒、发热舒适感,可多贴几小时,待药膏干燥后揭去。

贴敷的时间以每年"头伏"、"中伏"、"末伏"的第1天中午时分为佳,共贴敷3次,一般连续贴治3年。

此方法具有健牌和胃、理气止痛的功效,用于治疗慢性胃炎。

穴位贴敷法2:取膈俞、脾俞、内关、足三里穴。

用"天灸膏l方"。

取白芥子、斑蝥各等份,共研极细末,用50%二甲基亚矶调成软膏。

用时取麦粒大小的药膏,放置于5厘米x5厘米贴敷纸中心,贴敷于膈俞、脾俞、内关、足三里穴上。

贴敷时间在每年"头伏"、"中伏"、"末伏",择其中午时分,5天贴敷1次,3次为l个疗程,必要时可连续贴敷2-3个疗程,连续贴治3年。

成人每次贴敷的时间为3小时,儿童相应缩短。

一般揭去药膏后即起水炮,渐渐干瘪结痂。

水泡不行擦破,若裂开,用甲紫涂擦。

留意局部清洁,一般不会感染,不留瘢痕。

此方法具有健牌和胃、祛瘀止痛的功效,用于治疗慢性胃炎。

穴位贴敷法3:取大椎、心俞、膈俞、内关穴。

浅谈穴位贴敷【摘要】:冬病夏治是我国传统中医药疗法中的特色疗法,它最常用的治疗方法为中药穴位敷贴疗法,俗称“三伏贴”,是以“冬病夏治”为理论依据,来源于清代张潞《张氏医通》的“百芥子疗法”。

其为纯中药治疗,毒副作用少、疗效好、价格低廉。

【关键词】:冬病夏治穴位贴敷中医药疗法每年一度的“三伏贴”时间又到了,好多患者过来咨询关于冬病夏治的知识,现通过我所学的理论知识,结合近年来本院自制中药敷贴的临床上的应用效果的观察及总结,浅谈一下穴位敷贴。

1.对冬病夏治穴位敷贴的理论概述冬病夏治是我国传统中医药疗法中的特色疗法,它是根据《素问·四气调神论》中“春夏养阳”、《素问·六节脏象论》中“长夏胜冬”的克制关系发展而来的中医养生治病指导思想。

它最常用的治疗方法为中药穴位敷贴疗法,俗称“三伏贴”,是以“冬病夏治”为理论依据,是中医“冬病夏治”的特色方法,来源于清代张潞《张氏医通》的“百芥子疗法”。

此法可使局部血管扩张,促进血液循环,改善周围组织营养,另外还可通过神经反射激发机体的调节作用,使其产生抗体,提高免疫功能,增强体质,还可能通过神经---体液的作用而调节神经、内分泌、免疫系统的功能。

从而使一些在冬季容易发生或加重的疾病,通过此法在夏季给予针对性的治疗,提高机体抗病能力,使冬季易发或加重的病症减轻或消失,是中医学“天人合一”的整体观和“未病先防”疾病预防观的具体运用。

二、敷贴的应用1.适应范围:适用于呼吸系统疾病、风湿免疫性疾病、消化系统疾病及儿科疾病等等。

2.用药与方法:选用我院自制的中药配方,用姜汁调成膏状,用专用的敷贴将中药于初伏、中伏、末伏时根据不同病症贴与所选穴位。

成人每次贴药时间为2~6小时,儿童每次贴药时间为0.5~2小时,具体贴敷时间也可根据患者皮肤反应而定。

①呼吸系统疾病:以慢性阻塞性肺疾病患者为例:选穴:天突穴、大椎穴、肺俞穴、膻中穴、脾俞穴、肾俞穴,然后使用空白贴将药物做成穴位贴,贴敷在以上穴位,持续贴敷2-6小时,在贴敷药物期间,患者需要禁食生冷、具有刺激性的食物,在贴敷之后,如果患者的局部皮肤存在微微发红情况,无需担心,会自行消失,如果皮肤处出现水泡,不要挠抓,避免抓破发生感染,如果水泡较大,需要及时处理。

冬病夏治穴位贴敷治疗慢性支气管炎的临床研究近况(1)【摘要】从贴敷穴位、贴敷药方及作用机制三方面综述了近年来冬病夏治穴位贴敷治疗慢性支气管炎的临床研究近况,并提出研究不同阶段、不同证型的基本穴位和基本药方的建议,以便更好地运用于临床治疗。

【关键词】穴位贴敷;慢性支气管炎;临床研究慢性支气管炎是临床常见病、多发病,以咳嗽、咳痰或伴喘息为主要症状,可因反复发作致病情进展,并发阻塞性肺气肿,甚至肺动脉高压、慢性肺原性心脏病。

冬病夏治穴位贴敷是根据夏季养阳,秋冬养阴的理论,在夏季三伏天通过特定部位药物吸收的直接作用和穴位刺激激发经气的间接作用来达到预防和治疗疾病的一种外治疗法[1]。

本文就近年来穴位贴敷疗法治疗慢性支气管炎的贴敷穴位和贴敷药方及作用机理的研究作一综述。

1 贴敷穴位慢性支气管炎的病因病机主要是正不胜邪,寒痰互结,肺气壅遏不宣,以及反复发病伤及脾肾,最终形成肺、脾、肾气虚与痰伏于肺的本虚标实的病理基础[2],临床以肺的腧募穴、脾和肾的腧穴、特效穴及背部太阳膀胱经的穴位贴敷为主,常用肺俞、膏肓、膻中、脾俞、肾俞、心俞、隔俞、大椎、定喘等穴位。

1.1 三伏固定取穴杨艳华[3]等取穴肺俞、肾俞、脾俞、定喘、大椎,中药贴敷治疗慢性支气管炎,结果:有效率81.8%,高于对照组(斯奇康肌注)的66.3%,差异有统计学意义( P <0.05)。

刘秀枝[4]穴位贴敷治疗慢性支气管炎48例,取穴肺俞、天突、膻中、肾俞、定喘、膏肓、足三里、太溪、气海,配合肺俞、足三里穴位注射核络注射液治疗,结果:显效30例,好转12例,无效6例,总有效率87.5%。

1.2 三伏分期取穴赵欲晓[5]穴位贴敷治疗慢性支气管炎500例,分期取穴:初伏:大椎、肺俞、天突、心俞;中伏:大杼、身柱、膻中、肾俞;末伏:定喘、风门、璇玑、脾俞,结果:治愈80例,显效245例,好转145例,无效30例,总有效率94%。

吴雁等[6]用冷哮方加斑蝥,三伏灸治疗小儿慢性支气管炎90例,分期取穴,初伏:肺俞、中府、足三里;中伏:肾俞、定喘、神阙;末伏:脾俞、风门、关元。

东屯渡街道社区卫生服务中心

健康教育处方

穴位贴敷疗法

穴位贴敷疗法是根据中医“冬病夏治”、“夏病冬治”、“子午流注适时开穴”的传统理论,通过将刺激性的药物贴敷于特定的穴位,药性由皮肤渗入穴位经络,达到“治病求本”,调整全身阴阳气血平衡,增强机体免疫力的作用。

此疗法以其安全、有效、副作用小,而被老百姓所接受。

适应范围:

夏养三伏,冬补三九,冬夏共治,阴阳调衡。

穴位贴敷疗法适用于所有阳气不足、肺气虚弱、虚寒疼痛和一些免疫功能低下等疾病。

如慢性支气管炎、支气管哮喘、慢性咳嗽、过敏性鼻炎、慢性咽喉炎、体虚易感冒、慢性胃肠炎,慢性腹泻、风湿与类风湿性关节炎、颈肩腰腿痛、痛经、冻疮、畏寒症、免疫功能低下及亚健康状态等。

注意事项:

1.贴敷前需清洁皮肤。

2.存在严重心、脑、肝、肾疾患、发热、孕妇勿用,糖尿病、瘢痕体质者、皮肤过敏者慎用。

3.贴药后,皮肤会有灼热感,由于个体皮肤耐受性不同,以皮肤感觉和耐受程度为观察指标,成人贴敷时间4-6小时,小儿贴敷时间大约2小时。

若觉得灼热难受,则应及时将药去掉,避免损伤皮肤。

4.贴药处出现针尖至米粒大小的水疱,属药物贴敷后的正常反应,患者仅需保

持局部干燥即可。

5.贴药处如水泡过大或不慎擦破,可涂碘伏或到医院进行处理,以防感染。

个别

人出现皮肤过敏者,可擦抗过敏药膏。

6.治疗期间忌食生冷、海鲜、肥甘厚腻及辛辣刺激性的食物。

东屯渡街道社区卫生服务中心。

“冬病夏治穴位贴敷”治疗

什么是“冬病夏治穴位贴敷”治疗?“冬病”指某些好发于冬季,或在冬季加重的病变。

“冬病夏治穴位贴敷”是治疗和预防疾病的一种中医传统“治未病”的外治方法,它是根据中医“春夏养阳,秋冬养阴”的原则,结合天灸疗法,在人体的穴位上进行药物敷贴,以鼓舞正气,增加抗病能力,从而达到防治疾病的目的。

“冬病夏治穴位贴敷”治疗的原理

“冬病夏治穴位贴敷”治疗是我国传统中医药治疗疾病的特色疗法,它是根据《素问・四气调神大论》中“夫四时阴阳者,万物之根本也,所以圣人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根”的原则,通过利用全年中阳气最盛的三伏天,人体阳气也相对充盛的时机,应用具有温经散寒、补虚补阳的中药,通过辨证分析,在人体选择相应的穴位,进行药物贴敷,以鼓舞正气,增加抗病能力,从而达到防治疾病的目的。

为什么“冬病夏治穴位贴敷”治疗在三伏天进行?

根据中国古代天干、地支纪年法,头伏、中伏、末伏的对应日均为庚日,根据天干与五行相应的理论,庚对应的是金,而肺在五行属金,所以,冬病夏治三伏贴对肺系疾病效果最显著。

夏季影响肺系疾病的诱因很少,病情平稳,症状相对较轻,人体的阳气充盛,给予三伏贴贴敷,可以调养阳气,提高免疫力。

“冬病夏治穴位贴敷”治疗的适应症

◎呼吸系统疾病:慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿、咳嗽变异性哮喘、慢性咳嗽等。

◎慢性咽喉炎、过敏性鼻炎等。

◎易感冒或冬季反复感冒的虚寒体质的患者。

◎平时怕冷、怕风、中医辨证属阳虚为主,或寒热错杂以寒为主的患者。

“冬病夏治穴位贴敷”治疗的禁忌症

对于肺炎及各种感染性疾病的急性发热期,不宜进行药物贴敷。

对贴敷药物极度过敏的特殊体质及接触性皮炎等皮肤病患者,不宜贴敷。

活动性肺结核、咳血的患者禁用。

心肺功能不全者禁用。

孕妇禁用。

“冬病夏治穴位贴敷”治疗的局部反应如何处理?

如果背部贴敷处有红、肿、刺、痒等症状,或背部贴药处出现针尖至小米粒大小的水疱,属药物贴敷后的正常反应,患者仅需保持背部干燥即可;如水疱较大或有少量渗出,应到医院治疗。

饮食清淡别贪凉深色衣服不怕脏

今年头伏为7月19日,大家期盼已久的冬病夏治“第一贴”就要开始了。

怎样做才能获得最佳疗效呢?

本期,《生命时报》特邀北京老年医院中医科主任刘德泉、北京中医药大学附属东方医院儿科主任吴力群、

中国中医科学院广安门医院副主任医师边永君、首都医科大学附属北京朝阳医院中医科副主任医师李东晓,

给您讲述以下注意事项。

贴敷前:护肤、忌辣、咨询。

首先要作息规律,饮食清淡。

李东晓说,最好忌用辛辣、寒凉的食物1—2

个星期,如海鲜、辣椒、大蒜、牛羊肉、新鲜荔枝,凉菜、冷饮等也应尽量避免,少吸烟、不饮酒,以免

减弱药效。

其次,要注意保护和清洁皮肤,特别是贴敷穴位的皮肤。

外出前做好防蚊准备,防止因蚊虫叮咬引起皮肤红肿或感染。

贴敷前一天,要用温和的沐浴产品洗个澡,去除皮肤表面的油脂。

最后,如果贴敷前发现所贴穴位处的皮肤有破口,或出现发烧、头痛、腹泻呕吐等急性感染的症状,

则需推迟第一贴的时间。

刘德泉说:“不能按时贴敷也不必担心,贴敷时间前后相差一两天,效果不会受影响。

”此外,如果女性在月经期出血量较多,也可适当推迟进行贴敷。

吴力群介绍说,北京有不少社区医院都做冬病夏治,老病号可以就近贴敷,不必集中到大医院。

而初次贴敷,不了解自己体质的患者,尤其是幼儿,可先去大医院进行相关咨询。

贴敷时:宽松穿衣防过敏。

去贴敷时最好身穿宽松透气、舒适吸汗的纯棉衣物,不要穿紧身的化纤衣

物。

为了防止药膏染脏衣服,当天穿深颜色衣服最好。

第一次贴敷或者皮肤特别敏感的人,可以事先在家

里试试自己对胶布是否过敏,如有过敏症状在贴敷前一定要告诉医生,改用防过敏胶布。

如果是特别怕热、

易出汗的人,也可事先和医生沟通,他们会根据情况在固定时少贴几层胶布,让您感觉舒服些;或者选择

下午晚些时候去医院贴敷,不要赶在天气最热的时候。

贴敷后:时间不要自己延长。

贴敷后应减少运动、尽量避免出汗,防止药贴脱落。

边永君说:“贴敷后

会出现发热等感觉,可以待在凉快的地方,但切不可贪凉。

不要马上进到温度很低的空调房里,防止遇冷使毛孔收缩影响药物吸收,更不要将电扇、空调直接对着贴敷部位吹。

”

第一次贴敷,成人一般保留6—8个小时,儿童2—3个小时。

时间一到应按时揭下,切不可为了加强

效果,自行延长时间。

刘德泉说,往年就有病人自己延长贴药时间,导致皮肤过敏,以至后两次贴敷无法

进行。

此外,有人贴敷后局部会起小水泡,一般不需处理,保持皮肤干燥清洁即可,切勿抓破水泡以防感

染,必要时到医院就诊。