第8章_大地构造学说

- 格式:ppt

- 大小:942.50 KB

- 文档页数:33

《自然地理学》教学大纲绪论一、自然地理学的研究对象和分科(一)地理学地理学是研究地理环境(自然环境、经济环境和社会文化环境)的科学。

地理学的“三分法”——自然地理学、经济地理学、人文地理学地理学的“三层次”——统一、综合、部门地理学的“三重性”——理论地理学、应用地理学、区域地理学(二)自然地理学的研究对象自然地理环境(包括天然环境和人为环境)的组成、结构、功能、动态及其地域分异规律。

(三)自然地理学的分科综合自然地理学、部门自然地理学二、自然地理学的任务三、自然地理学与其他学科的关系四、本书的内容和结构第一章地球第一节地球在宇宙中的位置第二节地球的形状和大小第三节地球的运动第四节地理坐标第五节地球的圈层结构第六节地球表面的基本形态和特征教学重点认识地球的宇宙环境及其形状、大小、圈层结构及表面形态结构特征,掌握地球运动规律及其地理意义。

教学难点地球运动规律及其地理意义。

教学活动实习与实验:在野外或者实验室认识地球的宇宙环境及其形状、大小、圈层结构、表面形态结构特征以及地球运动规律。

检索分析:在图书馆文献信息系统或者网络上,检索“地球运动”、“地球圈层结构”,分题名检索和关键词检索,看有哪些图书、论文和网站与之有关,并了解该领域的新进展。

参考文献1. Arthur N Strahler, Pysical Geography, John Wiley & Sons, 4th. Ed 1975.2. 王维.地球的形状——人类对它认识的历史.北京:科学出版社,1982.3. J.H.塔齐. 地球的构造圈.北京:地质出版社,1984.4. 弗兰克.普内斯等.地球.重庆:重庆出版社,1990.第一节地球在宇宙中的位置一、宇宙和天体二、太阳和太阳系9大行星、50个卫星、50万个小行星、少数彗星三、地球在天体中的位置第二节地球的形状和大小一、地球的形状及其地理意义旋转椭球体黄赤交角太阳高度角自然现象的地带性分布二、地球的大小及其地理意义地球的巨大质量,使它能够保持一个具有一定质量和厚度的大气圈,拥有海洋和河湖,拥有生命……第三节地球的运动一、地球的运动(一)地球自转的规律性(二)地球公转的规律性二、地球运动的地理意义首先,地球自转决定了昼夜更替,使水平运动的物体发生偏转(北半球右偏而南半球左偏),并使地球上同一时刻、不同经线上具有不同的地方时间,而且由于月球和太阳的引力差使地球体发生弹性形变——潮汐作用,地球的整体自转运动同它的局部运动(地壳运动、海水运动、大气运动等)密切相关。

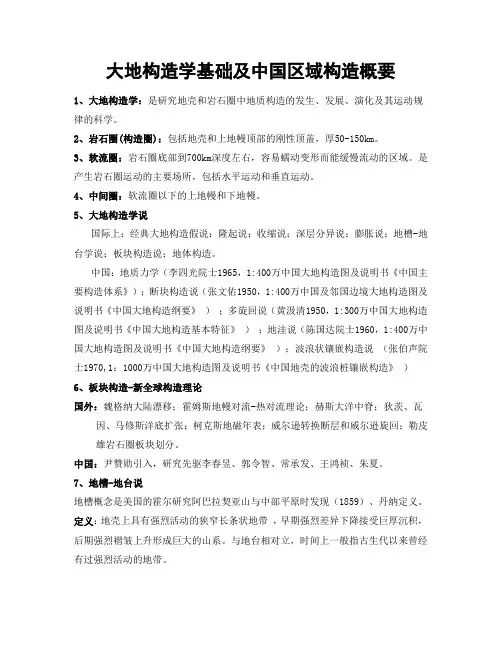

大地构造学基础及中国区域构造概要1、大地构造学:是研究地壳和岩石圈中地质构造的发生、发展、演化及其运动规律的科学。

2、岩石圈(构造圈):包括地壳和上地幔顶部的刚性顶盖,厚50-150km。

3、软流圈:岩石圈底部到700km深度左右,容易蠕动变形而能缓慢流动的区域。

是产生岩石圈运动的主要场所,包括水平运动和垂直运动。

4、中间圈:软流圈以下的上地幔和下地幔。

5、大地构造学说国际上:经典大地构造假说:隆起说;收缩说;深层分异说;膨胀说;地槽-地台学说;板块构造说;地体构造。

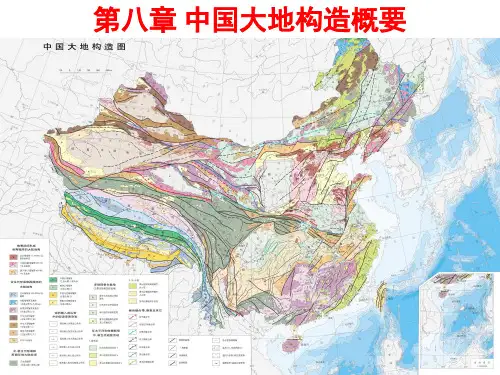

中国:地质力学(李四光院士1965,1:400万中国大地构造图及说明书《中国主要构造体系》);断块构造说(张文佑1950,1:400万中国及邻国边境大地构造图及说明书《中国大地构造纲要》);多旋回说(黄汲清1950,1:300万中国大地构造图及说明书《中国大地构造基本特征》);地洼说(陈国达院士1960,1:400万中国大地构造图及说明书《中国大地构造纲要》);波浪状镶嵌构造说(张伯声院士1970,1:1000万中国大地构造图及说明书《中国地壳的波浪桩镶嵌构造》)6、板块构造-新全球构造理论国外:魏格纳大陆漂移;霍姆斯地幔对流-热对流理论;赫斯大洋中脊;狄茨、瓦因、马修斯洋底扩张;柯克斯地磁年表;威尔逊转换断层和威尔逊旋回;勒皮雄岩石圈板块划分。

中国:尹赞勋引入,研究先驱李春昱、郭令智、常承发、王鸿祯、朱夏。

7、地槽-地台说地槽概念是美国的霍尔研究阿巴拉契亚山与中部平原时发现(1859)、丹纳定义。

定义:地壳上具有强烈活动的狭窄长条状地带,早期强烈差异下降接受巨厚沉积,后期强烈褶皱上升形成巨大的山系。

与地台相对立,时间上一般指古生代以来曾经有过强烈活动的地带。

基本观点:地壳运动主要受垂直运动控制,水平运动时次要的,地壳运动的动力源是地球内部物质的重力分异作用,物质受热变轻向上流动造成地表上升隆起,物质冷却变重下沉则造成地表下降凹陷。

吉林大学读书报告大地构造学与区域大地构造学理论及关系2016年 6 月大地构造学(Tectonics或Geotectonics)是研究岩石圈组成、结构、运动(包括变形和变位)及演化的一门综合性很强的地质学分支学科。

一般说来,大地构造学应该是一门研究整个地球的组成、结构、运动和演化的学科,但是受技术手段和研究方法的局限,要实现这个目标,还要经过很漫长的道路,目前正在努力之中。

目前,大地构造学是以地质学方法为主来进行研究的,因此还不能真正研究整个岩石圈,更不用说整个地球,实际上重点研究的是大陆地壳表层几千米之内区域的组成、结构、运动和历史演化。

近年来,随着地球物理学和地球化学方法的引入,大地构造学正在逐渐扩展其研究的深度、广度与时间尺度。

研究地壳形成演化基本动力的大地构造学分支统称为地球动力学(Geodynamics),由于地球动力学是各种学说的立论基础,因而成为当今地质学中最热门的话题。

地球动力总的来讲可归结为五大系统:重力、膨胀收缩与脉动、地幔分异与对流、地球自转与星际作用等,它们又可细分为若干个不同的学派或假说,而且新的学说仍在不断涌现。

由于历史的局限,不同学者观察分析手段的不同,分析问题方法的不同,先后提出了以不同地球动力作为自己立论基础的大地构造假说,如地槽地台学、地质力学、板块构造学、地幔柱构造学等,其中在地学领域影响最为深远的是地槽地台假说(槽台说)和板块构造假说。

槽台说是在长期的大陆地质研究基础上提出来的假说,20世纪60年代以前在地学界占有绝对的统治地位,因此被称为经典大地构造理论,深刻影响了地质学的各个领域;板块构造学是在海洋地质研究基础上提出来的假说,它把地幔对流作为动力来源,主要研究板块间的分裂、漂移、俯冲、碰撞等过程,是20世纪60年代以来占主导地位的大地构造学理论。

值得一提的是,地幔柱构造学是针对板块构造说在大陆构造应用中存在的问题的基础上提出来的,创导者认为地幔柱构造学是不同于板块构造学的一种新的全球构造学说,它既能解决大陆构造的问题也能解决大洋构造的问题。

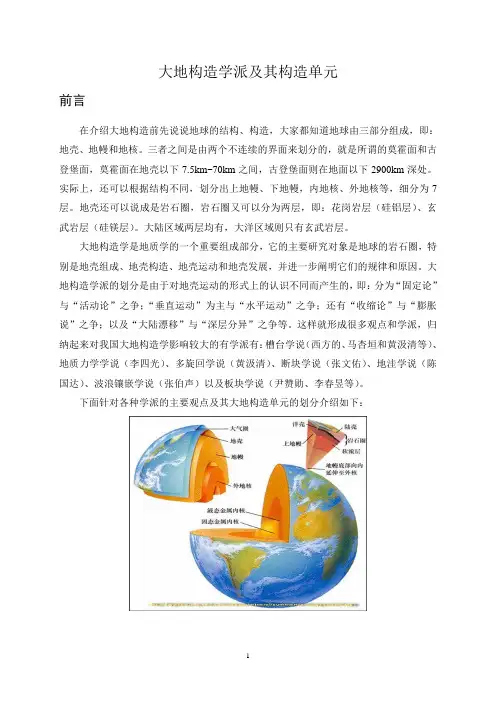

大地构造学派及其构造单元前言在介绍大地构造前先说说地球的结构、构造,大家都知道地球由三部分组成,即:地壳、地幔和地核。

三者之间是由两个不连续的界面来划分的,就是所谓的莫霍面和古登堡面,莫霍面在地壳以下7.5km~70km之间,古登堡面则在地面以下2900km深处。

实际上,还可以根据结构不同,划分出上地幔、下地幔,内地核、外地核等,细分为7层。

地壳还可以说成是岩石圈,岩石圈又可以分为两层,即:花岗岩层(硅铝层)、玄武岩层(硅镁层)。

大陆区域两层均有,大洋区域则只有玄武岩层。

大地构造学是地质学的一个重要组成部分,它的主要研究对象是地球的岩石圈,特别是地壳组成、地壳构造、地壳运动和地壳发展,并进一步阐明它们的规律和原因。

大地构造学派的划分是由于对地壳运动的形式上的认识不同而产生的,即:分为“固定论”与“活动论”之争;“垂直运动”为主与“水平运动”之争;还有“收缩论”与“膨胀说”之争;以及“大陆漂移”与“深层分异”之争等。

这样就形成很多观点和学派,归纳起来对我国大地构造学影响较大的有学派有:槽台学说(西方的、马杏垣和黄汲清等)、地质力学学说(李四光)、多旋回学说(黄汲清)、断块学说(张文佑)、地洼学说(陈国达)、波浪镶嵌学说(张伯声)以及板块学说(尹赞勋、李春昱等)。

下面针对各种学派的主要观点及其大地构造单元的划分介绍如下:一、槽台学说槽台学说是以美国学者J·霍尔(J·Hall)和J·D·丹纳(J·D·Danna)等西方地质学家采用历史地质学分析法,总结出来的大地构造学说,是地质学上传统的大地构造常说,处于统治地位达一百多年的历史。

他将地壳分为线性的构造活动区和块状的构造稳定区,即两个基本构造单元:地台和地槽。

地台:一般位于大陆的中部,是大陆地壳上最稳定的部分。

它们的共同之处是均有前寒武系组成的基底岩系,岩石为深变质的变质岩或深成岩,即所谓的结晶基底。

中国区域大地构造学第 1 章:地球的层圈结构1.陆壳与洋壳的差别?厚度:陆壳厚,洋壳薄;陆壳平均33km,最厚达80km(青藏),洋壳平均7km。

组成: 陆壳为三大岩类, 洋壳主要为玄武岩;陆壳上部硅铝层,下部硅镁层,洋壳为硅镁层。

构造: 陆壳复杂(存在褶皱和断裂), 洋壳简单(无褶皱)。

年龄:陆壳老(最老44-45亿年),洋壳新(最老2亿年)。

2.岩石圈、软流圈岩石圈:地壳与上地幔的顶部(盖层)由固态岩石组成的圈层。

软流圈:位于岩石圈之下,与上地幔过渡层之间,是地震波速低速带。

第 2 章:地槽-地台学说1.地台地台:地壳上稳定的,自形成后不再遭受褶皱变形的地区;岩层产状十分平缓,具有十分平坦的地貌;具有双层结构基底和盖层。

2.地盾地盾: 地台上的相对最稳定的部分,长期处于相对上隆,没有或很少有沉积盖层,前寒武纪变质基底大面积出露,周缘被有盖层的地台所环绕,平面形态呈盾状。

3.克拉通克拉通:地壳上已达到稳定的、并在漫长的地质时代里(至少自古生代以来) 已很少受到变形的部分。

4.地台基本特征1.地台是块状的辽阔地貌单元,一般具等轴状展布的几何形态,多为圆形、多边形的平原、高原或盆地。

2地台具有双层结构,基底和盖层:盖层:由显生宙岩系组成,厚度小,变形微弱,未变质。

基底:时代老,厚度大,主要为褶皱变质岩组成,常伴有岩浆岩。

从这种结构上看,地槽褶皱上升后,再次下降接受沉积,可形成地台;因此,地槽经过造山作用演化形成地台。

3. 地台发展过程中保持相对的稳定,主要体现在稳定的盖层沉积上,岩相和厚度比较稳定。

4.地台区有自己的特征沉积建造和建造序列,沉积岩层之间多为整合或平行不整合接触。

5.在其发展过程中岩浆活动微弱、有些岩浆活动主要与深断裂有关。

6.演化过程中构造运动较弱,常形成一些同沉积的宽缓褶皱,具有一定的继承性。

7.地台基底岩系中有各种变质矿产,盖层中主要为一些外生矿产。

5.构造层构造层: 地壳发展过程中在一定构造单元里于一定构造阶段中形成的岩层组合。

自然地理学智慧树知到课后章节答案2023年下曲阜师范大学曲阜师范大学第一章测试1.由于春分点西移,地球自转不到一周即可两次经过春分点,这种天文现象称为()()A:岁差B:极移C:章动D:偏心率答案:岁差2.地球公转而产生的自然现象有()。

( )A:潮汐现象B:昼夜更替C:四季变化D:引起昼夜长短的变化答案:潮汐现象3.下列关于地转偏向力的说法中错误的是()。

( )A:把海水抛向赤道,使赤道地区的海平面比两极地区高B:赤道地区最大C:北半球右偏、南半球左偏D:对静止的物体而言为零答案:把海水抛向赤道,使赤道地区的海平面比两极地区高;赤道地区最大4.到达地表的能量,数量最大的是太阳辐射。

()A:错 B:对答案:对5.地球地转偏向力在北半球右偏、南半球左偏。

()A:错 B:对答案:对6.肉眼看到的天体,绝大多数都是恒星。

()A:对 B:错答案:对7.地球的形状是纬度地带性形成的基础。

()A:错 B:对答案:对8.太阳日是地球自转一周实际所需的时间。

()A:错 B:对答案:错9.回归年比恒星年时间长。

()A:错 B:对答案:错10.地球表面附近,大气圈、水圈和岩石圈是相互渗透、相互重叠的。

()A:对 B:错答案:对第二章测试1.地壳中克拉克值最高的两个元素分别是()。

( )A:Si、AlB:Fe、AlC:O、SiD:Fe、O答案:O、Si2.矿物受外力作用沿一定结晶方向分裂为光滑平面的能力称为()。

( )A:断口B:节理C:断裂D:解理答案:解理3.整合侵入体的产状一定是水平的。

()A:错 B:对答案:错4.下列褶曲中岩层变形最强烈的是()。

()A:倒转褶曲B:平卧褶曲C:翻卷褶曲D:直立褶曲答案:翻卷褶曲5.上盘上升,下盘下降的断层为正断层。

( )A:对 B:错答案:错6.如果上下岩层产状一致,则它们之间的接触关系为整合接触。

( )A:对 B:错答案:错7.下列可作为海底扩张证据的是() ( )A:大洋年龄中间新边缘老B:大洋中脊存在转换断层C:沉积物厚度大洋中心薄边缘厚D:大洋中脊两侧磁异常条带相互对称答案:大洋年龄中间新边缘老;大洋中脊存在转换断层;沉积物厚度大洋中心薄边缘厚;大洋中脊两侧磁异常条带相互对称8.在岛弧-海沟系统中,地震多发生在海沟一侧,火山则在岛弧一侧。