什么是演替

- 格式:ppt

- 大小:1.81 MB

- 文档页数:22

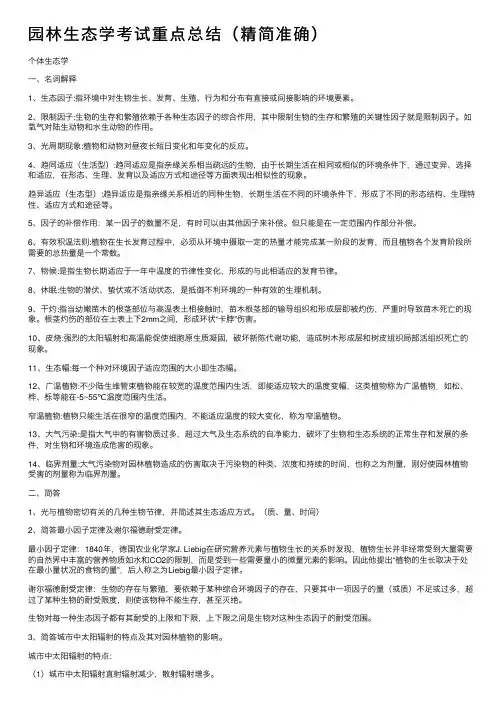

园林⽣态学考试重点总结(精简准确)个体⽣态学⼀、名词解释1、⽣态因⼦:指环境中对⽣物⽣长、发育、⽣殖、⾏为和分布有直接或间接影响的环境要素。

2、限制因⼦:⽣物的⽣存和繁殖依赖于各种⽣态因⼦的综合作⽤,其中限制⽣物的⽣存和繁殖的关键性因⼦就是限制因⼦。

如氧⽓对陆⽣动物和⽔⽣动物的作⽤。

3、光周期现象:植物和动物对昼夜长短⽇变化和年变化的反应。

4、趋同适应(⽣活型):趋同适应是指亲缘关系相当疏远的⽣物,由于长期⽣活在相同或相似的环境条件下,通过变异、选择和适应,在形态、⽣理、发育以及适应⽅式和途径等⽅⾯表现出相似性的现象。

趋异适应(⽣态型):趋异适应是指亲缘关系相近的同种⽣物,长期⽣活在不同的环境条件下,形成了不同的形态结构、⽣理特性、适应⽅式和途径等。

5、因⼦的补偿作⽤:某⼀因⼦的数量不⾜,有时可以由其他因⼦来补偿。

但只能是在⼀定范围内作部分补偿。

6、有效积温法则:植物在⽣长发育过程中,必须从环境中摄取⼀定的热量才能完成某⼀阶段的发育,⽽且植物各个发育阶段所需要的总热量是⼀个常数。

7、物候:是指⽣物长期适应于⼀年中温度的节律性变化,形成的与此相适应的发育节律。

8、休眠:⽣物的潜伏、蛰伏或不活动状态,是抵御不利环境的⼀种有效的⽣理机制。

9、⼲灼:指当幼嫩苗⽊的根茎部位与⾼温表⼟相接触时,苗⽊根茎部的输导组织和形成层即被灼伤,严重时导致苗⽊死亡的现象。

根茎灼伤的部位在⼟表上下2mm之间,形成环状“卡脖”伤害。

10、⽪烧:强烈的太阳辐射和⾼温能促使细胞原⽣质凝固,破坏新陈代谢功能,造成树⽊形成层和树⽪组织局部活组织死亡的现象。

11、⽣态幅:每⼀个种对环境因⼦适应范围的⼤⼩即⽣态幅。

12、⼴温植物:不少陆⽣维管束植物能在较宽的温度范围内⽣活,即能适应较⼤的温度变幅,这类植物称为⼴温植物.如松、桦、栎等能在-5~55℃温度范围内⽣活。

窄温植物:植物只能⽣活在很窄的温度范围内,不能适应温度的较⼤变化,称为窄温植物。

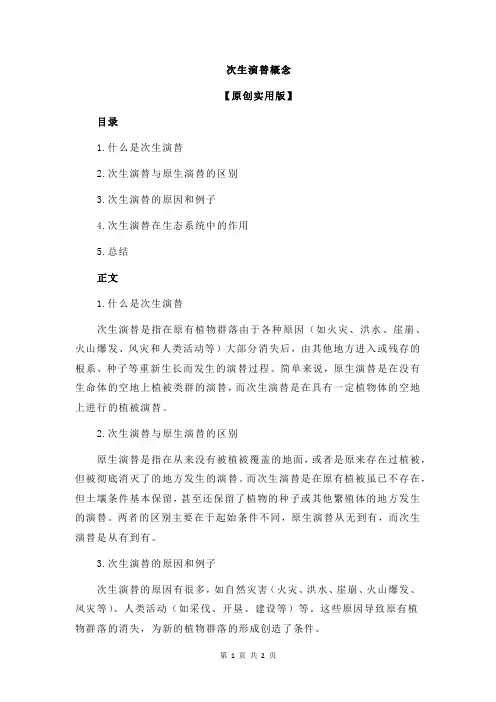

次生演替概念【原创实用版】目录1.什么是次生演替2.次生演替与原生演替的区别3.次生演替的原因和例子4.次生演替在生态系统中的作用5.总结正文1.什么是次生演替次生演替是指在原有植物群落由于各种原因(如火灾、洪水、崖崩、火山爆发、风灾和人类活动等)大部分消失后,由其他地方进入或残存的根系、种子等重新生长而发生的演替过程。

简单来说,原生演替是在没有生命体的空地上植被类群的演替,而次生演替是在具有一定植物体的空地上进行的植被演替。

2.次生演替与原生演替的区别原生演替是指在从来没有被植被覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方发生的演替。

而次生演替是在原有植被虽已不存在,但土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替。

两者的区别主要在于起始条件不同,原生演替从无到有,而次生演替是从有到有。

3.次生演替的原因和例子次生演替的原因有很多,如自然灾害(火灾、洪水、崖崩、火山爆发、风灾等)、人类活动(如采伐、开垦、建设等)等。

这些原因导致原有植物群落的消失,为新的植物群落的形成创造了条件。

例子:在一片被森林覆盖的山地上,由于一场森林火灾,大部分树木被烧毁,植被受到严重破坏。

随着时间的推移,火灾后的森林逐渐开始恢复,新的植物群落逐渐形成,这个过程就是次生演替。

4.次生演替在生态系统中的作用次生演替是生态系统进化的重要方式,是影响生态因子的主要因素之一。

作为生态系统的主要因子,植物群落在生态系统中起着重要的作用,如维持土壤水分、控制土壤侵蚀、调节气候、维持生物多样性等。

次生演替可以改变植物群落的结构和组成,从而影响这些生态功能。

5.总结次生演替是指在原有植物群落由于各种原因大部分消失后,由其他地方进入或残存的根系、种子等重新生长而发生的演替过程。

次生演替与原生演替的区别在于起始条件不同,次生演替是从有到有,而原生演替是从无到有。

初中生物演替教案

课时:1课时

目标:

1. 了解演替的概念和基本过程;

2. 掌握演替的特点和影响因素;

3. 分析演替在生态系统中的重要性。

教学内容:

1. 演替的概念;

2. 演替的基本过程;

3. 演替的特点;

4. 演替的影响因素;

5. 演替在生态系统中的重要性。

教学重点:

1. 掌握演替的概念和基本过程;

2. 理解演替的特点和影响因素;

3. 理解演替在生态系统中的重要性。

教学方法:

1. 讲授结合示例说明;

2. 小组讨论。

教学准备:

1. PowerPoint课件;

2. 演示实验器材。

教学过程:

1. 导入:通过一个图片或视频引出演替的概念;

2. 讲解:讲解演替的基本概念、过程、特点和影响因素;

3. 实验:进行一个简单的实验,展示演替的过程;

4. 讨论:分组讨论演替在生态系统中的重要性;

5. 总结:总结本节课的内容,并布置作业。

教学资源:

1. 教材;

2. PowerPoint课件;

3. 演示实验器材。

评价方法:

1. 考试;

2. 课堂讨论表现。

拓展延伸:

请学生自行搜索一些实际生态系统中的演替案例,并撰写简短的报告分享给全班。

反思:

根据学生的反馈和表现,不断改进教学方法,提高教学效果。

初生演替和次生演替的判断依据一、初生演替的概念1.1 什么是初生演替?初生演替啊,简单说就是在一个完全没有生物的地方,像火山爆发后留下的barren land,或者是冰川退去后露出的岩石地。

这些地方就像一块空白的画布,等着大自然来填色。

最开始的时候,只有一些能耐受恶劣环境的小生命,比如苔藓和地衣。

它们就像是开荒者,带着一腔热情,慢慢地把环境改善。

哎,这个过程可不是一蹴而就的,得需要几百年甚至上千年的时间,才能形成一个成熟的生态系统。

1.2 初生演替的特点在初生演替的过程中,土壤从一无所有到逐渐变得肥沃,植物也从小小的苔藓发展到高大的树木,简直就像看着一个小孩长大一样,心里乐滋滋的。

这个过程中的每一步都很重要,甚至连那些微小的细菌也在努力工作,为植物提供营养。

你看,初生演替就像一个新生儿的成长,先是学会翻身,然后慢慢地会爬、会走,最终变成一个能独立生活的大人。

二、次生演替的概念2.1 次生演替的定义次生演替嘛,跟初生演替不同,它发生在一些已经有生态系统的地方,但因为火灾、洪水或者人类活动的破坏,生态系统遭到了干扰。

这时候,大自然又开始了她的复兴之路。

就好比一个失业的人,经历了一番波折后,又重新站了起来,继续奋斗。

你看,次生演替的起点不再是光秃秃的地方,而是一个曾经繁荣的生态环境,只不过现在有点伤痕累累。

2.2 次生演替的特点在次生演替中,土壤一般还保留着原来的营养,植物也可以快速地重新生长。

就像打了个喷嚏,暂时不舒服,但休息一下又能继续干活。

这个过程相对快,通常只需要几年到几十年。

首先,草本植物会率先回归,接着是灌木,最后高大树木又会重新占领舞台,整个过程就像一次美丽的重生,让人感受到大自然的韧性和力量。

三、判断依据3.1 如何判断初生还是次生演替那么,怎么来判断是初生演替还是次生演替呢?其实也不难。

首先,看看周围的环境。

如果是一片光秃秃的地方,没有任何土壤或生命,那肯定是初生演替。

反之,如果有些植物残留,土壤还是肥沃的,那就是次生演替了。

群落演替概念群落演替:1. 什么是群落演替?群落演替是一种对植物群落组成结构在时间和空间上的动态变化的过程。

它表现为植物群落结构在空间上的不断变化和时间上的不断变化,以及群落内种类的变化,结构变化而引起生态平衡的变化,进而影响整个生态系统。

2. 群落演替模式群落演替常见的模式有特定模式和不特定模式两类。

特定模式指具有特定顺序的种类替代过程,比如K 伯特斯特落谷演替模式。

不特定模式指种类受到环境因子制约,并不按预定顺序变化而无定向演替的模式,比如南西太平洋群落演替模式。

3. 群落演替的影响因素群落演替的影响因素主要有气候变化、生境变化、生物因素等。

气候变化是外部环境因素中最显著的一个,它会影响到植物根系、芽、叶或花蕾的发育。

生境变化指土壤质量、酸碱度、水质等的变化,也会对植物的生长过程产生重大影响。

生物因素主要是指植物之间和植物与其他生物的竞争、借食、寄主关系等,这些因素会影响到植物的生长繁衍以及植物群落的演化过程。

4. 生态系统的重要稳定性有哪些?生态系统的重要稳定性有:(1)联系性稳定性:指各种生物群落及其环境之间棘手的联系,也就是各种因素均衡发挥了重要作用;(2)反馈稳定性:植物群落在不同时期之间以及在不同空间上运动的过程中,会发生某种程度的反馈或调节作用,从而保持植物群落的稳定性;(3)调和稳定性:又称位移稳定性,指在应变过程中,植物群落中某些物种会发生位移或调和,从而保持植物群落的稳定性;(4)缓冲稳定性:指植物群落在受环境刺激后,不受到太大影响或者拥有相对弹性,从而将受到的刺激缓冲,从而保持植物群落的稳定性;(5)多样性稳定性:植物群落中物种的多样性也是群落演替的一重要维度。

多样性不仅能够缓冲受到的环境刺激,更能在群落演替期间占据优势生存的几率。

5. 生态系统的稳定性分析生态系统的稳定性分析是指通过分析和研究生态系统的变化规律及其与环境、生物及其他因素的相互作用来反映群落演替的结果。

其方法是用格里高利(Gleissner)维数模型来分析植物种类、生物量、异种竞争指数、竞争比等生态指标及其变化状况,从而反映出植被群落演变过程中所受外部影响的品质性变化。

草地演替的名词解释是什么草地演替的名词解释是什么?草地演替(Grassland Succession)是指连续时间内草地植被类型的自然更新过程。

这个过程通常发生在较为自然状态下的草地生态系统中,如荒凉的草原、草甸、草湿地等地区。

草地演替是植被群落的演替过程之一,是生态学中重要的研究领域。

在草地演替过程中,起始点通常是一个相对稳定的草原,其中由一些特定的草本植物主导。

这些植物往往具有较强的竞争能力和适应能力,能够快速地在草地上生长繁殖。

然而,随着时间的推移,草地植被可能会受到各种生态环境因素的干扰,包括气候变化、植物疾病、自然灾害等。

这些干扰会导致原有的草地植物数量减少,腾出空间给其他植物物种生存和繁衍的机会。

由于每个植物物种对环境的适应程度不同,不同物种在竞争和适应环境方面会表现出不同的能力。

因此,随着时间的推移,原有的草地植物逐渐被其他物种所取代,形成新的植物群落结构,进而使草地生态系统发生演变。

草地演替的过程不是单一的,而是一个连续的过程。

在不同的时间段和干扰条件下,草地演替可能会经历不同的阶段。

这些阶段可以大致分为三个时期:先锋型阶段、高潮型阶段和气候型阶段。

在先锋型阶段,富含营养的土壤和适宜的气候条件为新物种的定居和生长提供了机会。

这些先锋物种通常具有高生长速度和短生命周期,在物种丰富度上起着重要的作用。

它们能够迅速占领暴露的土地,并通过改善土壤结构和减少土壤侵蚀为后续群落建立健康的生态基础。

进入高潮型阶段后,植物物种的数量和多样性逐渐增加。

群落的竞争性逐渐增强,物种间相互竞争和相互依赖的关系开始形成。

这个阶段的物种组合和群落结构通常是最为稳定和多样化的。

最后,当群落达到一个相对稳定的状态时,进入气候型阶段。

在这个阶段,物种的结构变化较少,主要取决于气候因素。

但是,即使在此阶段,物种的种类和丰富度仍然受到环境因素的影响。

草地演替在生态学中有着重要的意义。

它使我们能够更好地理解植物群落的动态过程,以及植物在环境变化下的适应和竞争能力。

物种演替计算公式是什么物种演替是生态学中一个重要的概念,指的是一个生态系统中不同物种之间相互替代的过程。

物种演替的计算公式是指用数学模型来描述和预测物种演替的过程。

这些模型可以帮助我们理解生态系统中物种之间的相互作用,以及预测未来生态系统的变化。

在生态学中,物种演替是一个复杂的过程,涉及到许多因素的相互作用。

因此,为了描述和预测物种演替的过程,我们需要使用数学模型来简化和理解这些复杂的相互作用。

这些数学模型通常基于一些基本的假设和方程,来描述生态系统中不同物种之间的相互作用。

一个常用的物种演替模型是Lotka-Volterra方程,它描述了捕食者和猎物之间的相互作用。

这个模型基于以下假设:捕食者的数量取决于猎物的数量,而猎物的数量受到捕食者的影响。

Lotka-Volterra方程可以用以下的微分方程组来表示:dN/dt = rN aNP。

dP/dt = -mP + bNP。

其中,N表示猎物的数量,P表示捕食者的数量,r表示猎物的增长率,a表示捕食者对猎物的捕食率,m表示捕食者的死亡率,b表示捕食者的增长率。

这个方程组描述了捕食者和猎物之间的相互作用,可以用来预测它们之间的数量变化。

除了Lotka-Volterra方程之外,还有许多其他的物种演替模型,用来描述不同类型的生态系统中不同物种之间的相互作用。

这些模型可以基于种群动态的微分方程,也可以基于离散时间的差分方程。

无论是哪种类型的模型,它们都可以帮助我们理解和预测生态系统中不同物种之间的相互作用和数量变化。

在实际应用中,物种演替模型可以用来解决许多生态学中的问题。

例如,我们可以使用这些模型来预测生态系统中不同物种的数量变化,以及它们对生态系统的影响。

这对于保护和管理生态系统是非常重要的,因为它可以帮助我们预测不同干扰对生态系统的影响,以及采取相应的措施来保护生态系统的稳定性。

另外,物种演替模型也可以用来研究生态系统中的物种多样性和稳定性。

通过模拟不同物种之间的相互作用,我们可以了解不同因素对于物种多样性和稳定性的影响,以及如何采取措施来维持生态系统的稳定性和多样性。

生态学:研究有机体与其周围环境相互关系的科学,环境包括非生物环境和生物环境环境:某一特定生物体或生物群体周围影响其生存的全部因素密度制约因子:对动物种群数量影响的强度随其种群密度而变化,对种群数量具有调节作用的生态因子限制因子:任何生态因子,当接近或超过某种生物的耐受性极限而阻止其生存、生长、繁殖或扩散时,这个因素称为限制因子外温动物:依赖外部热源进行体温调节的动物,鱼类、两栖类、爬行类内温动物:通过自身体内氧化代谢产热来调节体温,鸟兽异温动物:产生冬眠的内温动物驯化:由实验诱导的生物对生态因子耐受性的改变气候驯化:在自然界中产生的生物对生态因子耐受性的改变适应性低体温:当环境温度过低时,内温动物会自发地从冬眠中苏醒恢复到正常状态,而不致冻死,内温动物这种受调节的低体温现象称为适应性低体温发育阈温度/生物学零度:外温动物和植物的生长发育是在一定的温度范围才开始,低于这个温度,生物不发育贝格曼规律:生活在高纬度寒冷地区的内温动物往往比低纬度相对温度地区的同类个体大阿伦规律:寒冷地区内温动物身体的突出部分有变小变短的趋势生物种:一组具有相似形态和遗传特性的、可以相互交配产生可育后代的自然种群,并与其他种群间具有繁殖隔离哈代-温伯格定律:在一个巨大的,个体交配完全随机,没有其它干扰因素(突变、漂移、自然选择等)的种群中,基因频率和基因型频率将世代保持稳定不变,即达到遗传平衡遗传漂变:基因频率在小种群中随机增减的现象遗传瓶颈:如果一个种群在某一时期由于环境灾难或过捕等原因导致数量急剧下降,就称其经历过瓶颈。

经过瓶颈后,若种群数量逐步恢复,由于小样本效应而引起的基因频率变化会在种群大小经历一次锐减后再恢复时出现,这种现象称为遗传瓶颈建立者效应:由于取样误差,新隔离的移植种群的基因库不久便会和母群相分歧,而且由于两者所处地域不同,各有不同的选择压力,建立者种群与母种群的差异将越来越大适应辐射:生物由一个共同祖先起源,在进化过程中分化成许多类型,适应于各种生活方式的现象生活史:生物从出生到死亡所经历的全部过程,生活史的关键组分包括身体大小、生命率、繁殖和寿命。

1.试述下述概念:生态学:生态学是研究生物与其环境相互关系的学科。

农业生态学:农业生态学是运用生态学和系统论的原理和方法,把农业生物与其自然和社会环境作为一个整体,研究其中的相互关系,协同演变,调节控制与持续发展一律的学科。

生态系统:生物与生物之间以及生物与其生存环境之间密切联系,相互作用,通过物质交换,能量转换和信息传递,成为占据一定空间,具有一定结构,执行一定功能的动态平衡整体,称为生态系统。

农业生态系统:农业生态系统是特别指以农业生物为主要成分,受人类调控,以农业生产为主要目标的生态系统。

2.请谈一谈环境对生物的制约规律,生物适应环境的结果?生物对环境只有被动适应吗?①最小因子规律(某一数量不足的营养物质,由于图不能满足作物生长需要,不但会限制作物的生长,同时也会限制其他处于良好状态的因子发挥效应)②谢尔福特耐性定律(各种生态因子都存在着一个生物学的上限和下限,他们之间的幅度就是该种生物对某一生态因子的耐性范围)③生物不是简单地、被动地接受环境的种种影响,同时也对其生境产生多方面的影响,或者不同程度地改善环境条件,使环境变得更有利于生物生存,或者对环境资源和环境质量造成不良影响。

3描述种群的结构主要用什么参数,种群的分布有哪些类型(1)种群的大小和密度,种群的年龄结构和性比(2)均匀的,随机的,聚集的种群增长的的指数形势和逻辑斯蒂形式用什么方式描述, 如何理解r对策生物和K对策生物适应环境的生活史策略属K对策性的生物,个体大,寿命长,存活率高适应与相对稳定的栖息环境,不具有较大的扩散能力,种群密度比较稳定,种群数量通常稳定在环境容纳量的水平或附近属r对策的生物,个体小,寿命短,存活率低,但具有较高的生殖率和较大的扩散能力,适应与多变的栖息环境,种群数量经常有大起大落的突发性变动。

4.植物之间的化感作用指的是什么?产生化感作用的途径是什么?化感作用在植物的竞争中有什么作用?植物通过向周围环境中释放化学物质,从而对邻近植物的生长和发育产生抑制或促进作用。

高中生物必背的重要知识点总结高中生物必背的重要知识点总结生物是高中阶段要掌握的重要学科,虽然它不是主科,但是我们也应该给予重视,将这门科目学好,将每一个知识点都理解明白和巩固好。

下面是店铺为大家整理的高中生物知识归纳,希望对大家有用! 高中生物必背的重要知识点总结11. 生物体具有共同的物质基础和结构基础。

2.细胞是生物体的结构和功能的基本单位;细胞是一切动植物结构的基本单位。

病毒没有细胞结构。

3. 新陈代谢是生物体进行一切生命活动的基础。

4. 生物体具应激性,因而能适应周围环境。

5.生物遗传和变异的特征,使各物种既能基本上保持稳定,又能不断地进化。

6. 生物体都能适应一定的环境,也能影响环境。

7.组成生物体的化学元素,在无机自然界都可以找到,没有一种化学元素是生物界所特有的,这个事实说明生物界和非生物界具统一性。

8. 生物界与非生物界还具有差异性。

9.糖类是细胞的主要能源物质,是生物体进行生命活动的主要能源物质。

10. 一切生命活动都离不开蛋白质。

11. 核酸是一切生物的遗传物质。

12.组成生物体的任何一种化合物都不能够单独地完成某一种生命活动,而只有这些化合物按照一定的方式有机地组织起来,才能表现出细胞和生物体的生命现象。

细胞就是这些物质最基本的结构形式。

13.地球上的生物,除了病毒以外,所有的生物体都是由细胞构成的。

14.细胞膜具一定的流动性这一结构特点,具选择透过性这一功能特性。

15. 细胞壁对植物细胞有支持和保护作用。

16. 线粒体是活细胞进行有氧呼吸的主要场所。

17. 核糖体是细胞内将氨基酸合成为蛋白质的场所。

18. 染色质和染色体是细胞中同一种物质在不同时期的两种形态。

19.细胞核是遗传物质储存和复制的场所,是细胞遗传特性和细胞代谢活动的控制中心。

20.构成细胞的各部分结构并不是彼此孤立的,而是互相紧密联系、协调一致的,一个细胞是一个有机的统一整体,细胞只有保持完整性,才能够正常地完成各项生命活动。

演替中的生态位生态位是指生物在生态系统中所占据的地位和作用。

它是一个相对稳定的概念,但并不是永恒不变的。

随着时间的推移和环境条件的变化,生态位也会发生演替,从而影响整个生态系统的稳定性和可持续性。

一、什么是演替演替是指一个生态系统中不同群落之间相互取代的过程。

它通常包括原初群落、次生群落和稳定群落三个阶段。

原初群落是指刚刚形成的、没有明显组成结构和层次关系的群落;次生群落则是在原初群落基础上逐渐形成各种组成结构和层次关系,并且逐渐向更加复杂和稳定方向发展;稳定群落则是达到了一种相对平衡状态,其组成结构和层次关系已经比较固定,但仍然会受到外部环境因素的影响而发生变化。

二、演替中的生态位1. 原初群落中的生态位在原初群落中,由于物种数量较少且没有形成明显的组成结构和层次关系,每个物种所占据的生态位比较简单和单一。

例如,在一个刚刚形成的沙漠中,只有几种植物和动物,它们所占据的生态位主要是利用少量的水分、光能和有限的营养物质来生存和繁殖。

2. 次生群落中的生态位随着时间的推移,原初群落逐渐向次生群落转化。

在这个过程中,由于环境条件发生变化、物种数量增加以及群落组成结构和层次关系逐渐形成,每个物种所占据的生态位也会发生相应变化。

例如,在一个逐渐向森林转化的草原上,植被逐渐增加、树木高度逐渐增加,这就使得不同植物所占据的空间位置、光合作用强度等方面都发生了变化。

同时,由于食物链开始形成,并且掠食者数量逐渐增加,每个动物所占据的食源、掠食者等方面也发生了相应变化。

这些变化使得每个物种所占据的生态位越来越复杂和多样化。

3. 稳定群落中的生态位当次生群落逐渐向稳定群落转化时,每个物种所占据的生态位也逐渐趋于稳定。

在这个过程中,由于环境条件相对稳定、物种数量相对固定,并且群落组成结构和层次关系已经比较固定,每个物种所占据的生态位也就相对固定和稳定了。

例如,在一个成熟的森林中,每个植物和动物所占据的空间位置、食源、掠食者等方面都已经相对固定了。

普通生物学(生态学与动物行为)-试卷3(总分:68.00,做题时间:90分钟)一、简答题(总题数:34,分数:68.00)1.什么是演替、演替系列和演替系列阶段?(分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(正确答案:群落依次取代现象就称演替。

从草本植物到灌木、从灌木到森林、从森林到稳定群落这一完整的演替过程就称为一个演替系列,而演替所经历的每一个具体的群落就称为演替系列阶段。

) 解析:2.从湖泊演变为森林要经历哪几个演替阶段?演替的动力是什么?(分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(正确答案:一个湖泊演变为一个森林群落大体要经历5个阶段:裸底阶段,沉水植物阶段,浮叶根生植物阶段,挺水植物阶段,湿生草本植物群落,即稳定的森林群落阶段。

群落演替的同时也在改变着环境,为下一个群落的形成创造条件。

)解析:3.什么是顶级群落?它与正在演替中的非顶级群落有什么差异?(分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(正确答案:演替所达到的最终平衡状态就称为顶极群落(climax)。

顶极群落与正在演替中的非顶极群落的性质明显不同。

首先,在顶极群落中生物的适应特征与非顶极群落有很大不同,处于演替早期阶段的生物必须产生大量的小型种子以有利于散布,而生活在顶极群落中的生物只需要产生少量的大型种子就够了。

其次,处于演替早期阶段的生物体积小、生活史短且繁殖速度快,以便最大限度地适应新环境和占有空缺生境。

杨持生态学课后习题部分答案高教出版社杨持主编生态学1.试述生态学的定义、研究对象与范围?生态学的定义:生态学是研究生物及环境间相互关系的科学。

研究对象与范围:从分子到生物圈都是生态学研究的对象。

2.什么是环境,生态学环境指什么环境则指生物生活中的无机因素、生物因素和人类社会共同构成环境系统。

生态学环境是指某一特定生物体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和。

3.种的生态幅:每一个种对环境因子适应范围的大小即生态幅(ecologicalamplitude),这主要决定于各个种的遗传特性。

8.比较种群指数增长模型(Z)和逻辑斯谛增长模型(L)。

A前者适用于资源无限的条件下,后者适用于资源有限的条件下。

B.种群指数增长模型是与密度无关的增长模型,逻辑斯谛增长模型是与密度有关的增长模型。

CZ的增长曲线呈“J”型;L的增长曲线呈“S”型。

9.什么是种群空间格局,主要有哪些类型?<附:成因>种群空间格局(patialpattern)定义:组成种群的个体在其生活空间中的位置状态或布局,称为种群空间格局或内分布型。

三种类型①均匀型②随机型③成群型成因:(1)均匀分布产生的主要原因是种群内个体间的竞争,另一原因是分泌有毒物质于土壤中以阻止同种植物籽苗的生长(2)随机分布比较少见,因为只有在环境的资源分布均匀一致的情况下或种群内个体间没有彼此吸引或排斥时才易产生随机分布(3)成群分布是最长见的内分布型a.环境资源分布不均匀,富饶与贫乏相嵌。

b.植物传播种子的方式使其以母株为扩散中心。

c.动物的社会行为使其结合成群。

12.何谓种内与种间关系,种间关系有哪些基本类型。

存在于各个生物种群内部的个体与个体之间的关系称为种内关系,而将生活于同一环境中的所有不同物种之间的关系称为种间关系。

生物的种间关系多种多样,但最主要的有9种相互作用类型:偏利作用、原始作用、互利共生、中性作用、竞争(直接干涉型)、竞争(资源利用型)、偏害作用、寄生作用、捕食作用。

举例描述次生演替的过程一、什么是次生演替呢次生演替就是在原来有植被覆盖,后来植被被破坏的地方发生的演替。

比如说,有一片森林,被大火给烧光了。

这地方之前是有植物的,现在就成了次生演替的起点啦。

二、次生演替的开始阶段大火之后,地面上可能还残留着一些植物的种子,或者是地下有一些植物的根还活着。

这些残留的部分就像是星星之火,可以重新点燃生命的希望。

比如说,那些草籽,在火灾之后的第一场雨下过之后,就开始发芽了。

草长得可快了,没几天就绿油油的一片。

这时候,这片被火烧过的地方就有了新的生机,虽然只是一些小草,但是已经迈出了次生演替的第一步。

而且,一些昆虫也开始被吸引过来,像小蚂蚁啊,它们会在草丛里找吃的,建巢穴。

三、中间的发展阶段随着时间的推移,小草把土壤变得更肥沃了一点。

那些小鸟啊,就会把其他植物的种子带过来。

也许是一些小灌木的种子,这些种子在草丛里生根发芽。

小灌木慢慢长大,它们比草要高大一些,会挡住一些阳光。

这时候,草可能就不能像以前那样疯长了,但是它们也在适应这种变化。

同时,随着小灌木的出现,更多种类的昆虫和小动物也来了。

像蝴蝶会在小灌木上停留,还有一些小老鼠会在灌木下面挖洞。

而且,小灌木的根比草的根扎得更深,能更好地保持水土。

四、演替的后期阶段小灌木越来越多,把这片地方变得更适合树木生长了。

也许是风吹来了一些大树的种子,或者是小动物带来的。

这些大树种子开始发芽长大。

大树长得很高,它们的树冠把阳光都遮住了,小灌木和草得到的阳光就更少了。

这时候,就会形成一个新的森林群落。

在这个森林里,有高大的树木,树下有小灌木,地面上还有草。

各种各样的动物也在这里生活,像松鼠会在树上跳来跳去,啄木鸟会在树上啄虫子。

整个生态系统又重新变得丰富和稳定起来。

次生演替就是这样一个从被破坏到重新繁荣的过程,就像是大自然的一场自我修复的魔法,特别神奇呢。