初生演替与次生演替的比较

- 格式:ppt

- 大小:262.50 KB

- 文档页数:1

高二生物知识点总结高二生物知识点总结11、演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段(1)初生演替:是指在一个从来没有被植物覆盖的地面或者是原来存在过植被,但被彻底消灭的地方发生的演替。

(2)次生演替:是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其它繁殖体的地方发生的演替。

2、种群密度的测量方法:样方法(植物和运动能力较弱的动物)、标志重捕法(运动能力强的动物)3、种群:一定区域内同种生物所有个体的总称。

群落:同一时间内聚集在一定区域所有生物种群的集合。

生态系统:一定区域内的所有生物与无机环境。

地球上的生态系统:生物圈4、种群的数量变化曲线:(1)“J”型增长曲线条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害。

(2)“S”型增长曲线条件:资源和空间都是有限的。

5、K值(环境容纳量):在环境条件不破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群的数量,选择在K/2时捕捞资源,在K/2之前进行虫害杀灭(降低环境容纳量)6、丰富度:群落中物种数目的多少一、细胞与稳态1、体内细胞生活在细胞外液中2、内环境的组成及相互关系(1)毛细淋巴管具有盲端,毛细血管没有盲端,这是区别毛细淋巴管和毛细血管的方法。

(2)淋巴________于组织液,返回血浆。

图示中组织液单向转化为淋巴,淋巴单向转化为血浆,这是判断血浆、组织液、淋巴三者关系的突破口。

3、内环境中存在和不存在的物质(1)存在的物质主要有:①营养物质:水、无机盐、葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、维生素等。

②代谢废物:CO2、尿素等。

③调节物质:激素、抗体、递质、淋巴因子、组织胺等。

④其他物质:纤维蛋白原等。

(2)不存在的物质主要有:①只存在于细胞内的物质:血红蛋白及与细胞呼吸、复制、转录、翻译有关的酶等。

②存在于消化道中的食物及分泌到消化道中的消化酶。

4、在内环境中发生和不发生的生理过程(1)发生的生理过程①乳酸与碳酸氢钠作用生成乳酸钠和碳酸实现pH的稳态。

群落的演替一、引言群落演替是生态学领域的一个重要概念,它描述了一个生态群落从初级阶段到成熟阶段的发展过程。

群落演替是一个动态的、连续的过程,涉及到群落中物种组成、生物量、生产力、物种多样性等方面的变化。

群落演替的研究对于了解生态系统的稳定性、功能和生物多样性具有重要意义。

二、群落演替的类型根据群落演替的起始条件,可以将群落演替分为原生演替和次生演替两种类型。

1.原生演替(1)初级阶段:初级阶段是群落演替的起始阶段,此时裸地上没有生物存在。

初级阶段的特点是土壤贫瘠,缺乏有机质和养分。

(2)先锋物种阶段:在初级阶段之后,一些适应性强、生长速度快的物种开始侵入裸地,形成先锋物种。

先锋物种能够改善土壤质量,为后续物种的侵入提供条件。

(3)草本植物阶段:随着先锋物种的生长和繁殖,草本植物开始侵入裸地,形成草本植物群落。

草本植物具有较强的竞争能力,能够占据更多的生态位。

(4)灌木阶段:草本植物群落逐渐演替为灌木群落。

灌木植物的生长速度较快,具有较强的竞争能力,能够占据更多的生态位。

(5)乔木阶段:灌木群落逐渐演替为乔木群落。

乔木植物的生长速度较慢,但是具有较强的竞争能力和生态位占据能力。

2.次生演替(1)破坏阶段:自然灾害或人为干扰导致原有群落受到破坏,物种组成和生物量发生变化。

(2)恢复阶段:破坏后,群落开始逐渐恢复。

先锋物种侵入,逐渐改善土壤质量,为后续物种的侵入提供条件。

(3)草本植物阶段:随着先锋物种的生长和繁殖,草本植物开始侵入,形成草本植物群落。

(4)灌木阶段:草本植物群落逐渐演替为灌木群落。

(5)乔木阶段:灌木群落逐渐演替为乔木群落。

三、群落演替的影响因素群落演替受到多种因素的影响,包括环境因素、物种相互作用和人为干扰等。

1.环境因素环境因素是影响群落演替的重要因素之一。

环境因素包括气候、土壤、水分等。

不同的环境条件下,群落演替的速度和方向可能会有所不同。

2.物种相互作用物种相互作用是群落演替过程中的关键因素。

群落演替规律

群落的演替规律可以按照不同的方式进行分类。

首先,根据演替发生的起始条件,可以分为初生演替和次生演替。

初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方发生的演替,例如沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。

次生演替则是指在一个原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,如火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。

其次,根据群落演替过程中优势种群的变化,可以分为侵入定居演替和顺序演替。

侵入定居演替是指新的群落从原优势种群中逐渐发展起来,并取代原优势种群的过程,通常发生在竞争比较激烈的生态环境中。

顺序演替则是指群落按照一定的顺序发生演替,从地衣阶段开始,依次经过苔藓阶段、草本植物阶段、灌木阶段、森林阶段等。

此外,根据导致群落演替的自然因素和人类活动影响的不同,可以分为自然演替和人为演替。

自然演替是指在没有人为因素干预的情况下,群落自然发生的演替。

人为演替则是指在人类活动的影响下,群落发生的演替。

总的来说,群落的演替规律是复杂多样的,受到多种因素的影响。

了解群落的演替规律可以帮助我们更好地理解生态系统的结构和功能,为生态环境的保护和管理提供科学依据。

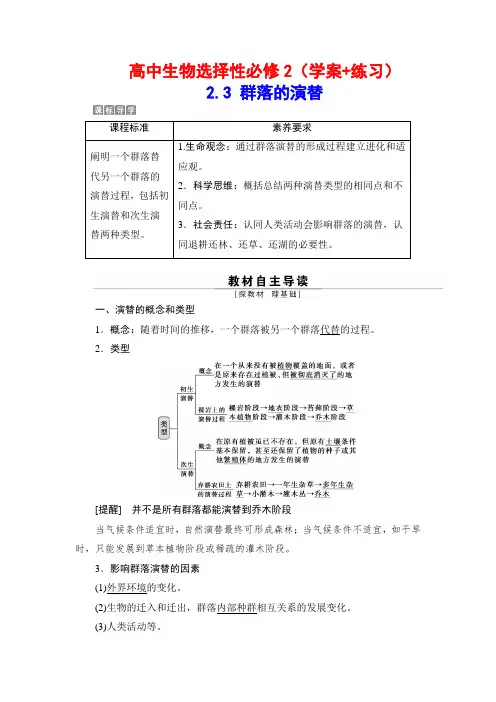

高中生物选择性必修2(学案+练习)2.3 群落的演替课程标准素养要求阐明一个群落替代另一个群落的演替过程,包括初生演替和次生演替两种类型。

1.生命观念:通过群落演替的形成过程建立进化和适应观。

2.科学思维:概括总结两种演替类型的相同点和不同点。

3.社会责任:认同人类活动会影响群落的演替,认同退耕还林、还草、还湖的必要性。

一、演替的概念和类型1.概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

2.类型[提醒]并不是所有群落都能演替到乔木阶段当气候条件适宜时,自然演替最终可形成森林;当气候条件不适宜,如干旱时,只能发展到草本植物阶段或稀疏的灌木阶段。

3.影响群落演替的因素(1)外界环境的变化。

(2)生物的迁入和迁出,群落内部种群相互关系的发展变化。

(3)人类活动等。

二、人类活动对群落演替的影响1.人类活动不合理的方式:对自然资源的过度开发、不合理的利用、环境污染,外来物种的引入等均会使生物群落退化。

2.人类活动合理的方式:封山育林、治理沙漠、管理草原,建立人工群落等。

3.影响结果:使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行。

三、退耕还林、还草、还湖1.原因:以牺牲环境为代价的垦殖活动(如毁林开荒、围湖造田等),造成严重的水土流失,并且成为洪涝灾害频繁发生的重要原因。

2.目的:处理好经济发展同人口、资源、环境的关系,走可持续发展道路。

3.措施:颁布《退耕还林条例》。

(1)如果时间允许,弃耕的农田总能形成森林。

()(2)西北干旱地区的典型草原最终能演替成森林。

()(3)次生演替趋向于恢复原来的群落。

()(4)演替过程中群落的物种组成不断变化。

()(5)人类对群落演替的影响都是不良的。

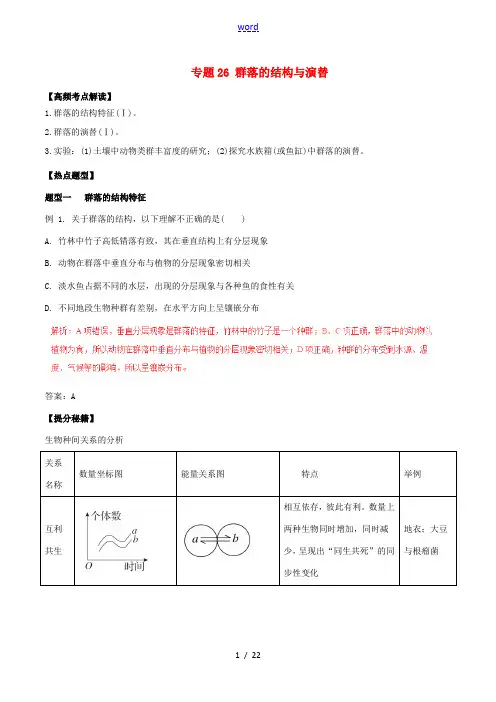

()答案:(1)×(2)×(3)√(4)√(5)×知识点一演替的概念、类型和特点1.初生演替与次生演替的比较类型初生演替次生演替起点从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方过程举例裸岩上发生的演替:祼岩阶段→地衣阶段→苔藓弃耕农田上发生的演替:弃耕农田→一年生杂草→多年生杂阶段→草本植物阶段→灌木阶段→乔木阶段草→小灌木→灌木丛→乔木林时间经历时间漫长经历时间较短速度缓慢较快时间与速度的差异分析所依托的基质极为贫瘠、环境极为严酷所依托的基质相对肥沃、环境比较温和,且可能存在原有群落留下来的大量有机质和繁殖体举例沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替火灾过后的草原、过量砍伐的森林上进行的演替2.群落演替的特点及阶段划分[温馨提示]演替并不是“取而代之”(1)演替过程中一些种群取代另一些种群,是一种“优势取代”而非“取而代之”,如形成森林后,乔木占据优势地位,但森林中仍有灌木、草本植物、苔藓等。

专题26 群落的结构与演替【高频考点解读】1.群落的结构特征(Ⅰ)。

2.群落的演替(Ⅰ)。

3.实验:(1)土壤中动物类群丰富度的研究;(2)探究水族箱(或鱼缸)中群落的演替。

【热点题型】题型一群落的结构特征例 1. 关于群落的结构,以下理解不正确的是( )A. 竹林中竹子高低错落有致,其在垂直结构上有分层现象B. 动物在群落中垂直分布与植物的分层现象密切相关C. 淡水鱼占据不同的水层,出现的分层现象与各种鱼的食性有关D. 不同地段生物种群有差别,在水平方向上呈镶嵌分布答案:A【提分秘籍】生物种间关系的分析关系名称数量坐标图能量关系图特点举例互利共生相互依存,彼此有利。

数量上两种生物同时增加,同时减少,呈现出“同生共死”的同步性变化地衣;大豆与根瘤菌寄生对寄主有害,对寄生生物有利。

如果分开,则寄生生物难以单独生存,而寄主会生活得更好蛔虫与人;噬菌体与被侵染的细菌竞争数量上呈现出“你死我活”的“同步性变化”。

两种生物生存能力不同,如图a;生存能力相同,则如图b。

ab起点相同,为同一营养级牛与羊;农作物与杂草捕食一种生物以另一种生物为食,数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减少”的不同步性变化。

ab起点不相同,两种生物数量(能量)存在差异,分别位于不同的营养级狼与兔;青蛙与昆虫【思维拓展】由群落可联系的知识(1)联系种群:同一时间在一定自然区域的所有种群构成群落。

(2)联系生态系统:群落是生态系统中的生物成分,生态系统还包括群落中的生物所处的生存环境。

(3)联系生命系统的结构层次:群落属于生命系统的结构层次之一。

【举一反三】如图所示为甲、乙、丙三种生物的种群密度随时间的变化关系,已知甲和丙之间没有能量传递,则甲和乙、乙和丙的种间关系分别是( )A. 竞争、竞争B. 捕食、寄生C. 寄生、竞争D. 捕食、互利共生答案:D【方法技巧】巧辨几种种间关系曲线(1)互利共生曲线——同步性变化(同生共死);(2)捕食曲线——不同步性变化的此消彼长(不会导致某种生物灭绝),在捕食数量关系图中,捕食者与被捕食者的判断:其一,依两条曲线的关系,捕食者随着被捕食者的变化而变化,如图中A先达到最多,B随后才达到最多,即曲线B随着曲线A的变化而变化,故B捕食A;其二,依最多个体数,被捕食者的个体数通常多于捕食者,故由图中A的最大个体数多于B的,也可推出B捕食A。

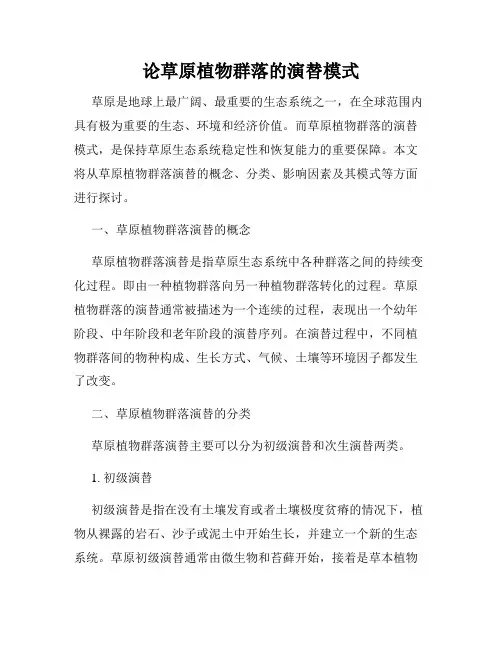

论草原植物群落的演替模式草原是地球上最广阔、最重要的生态系统之一,在全球范围内具有极为重要的生态、环境和经济价值。

而草原植物群落的演替模式,是保持草原生态系统稳定性和恢复能力的重要保障。

本文将从草原植物群落演替的概念、分类、影响因素及其模式等方面进行探讨。

一、草原植物群落演替的概念草原植物群落演替是指草原生态系统中各种群落之间的持续变化过程。

即由一种植物群落向另一种植物群落转化的过程。

草原植物群落的演替通常被描述为一个连续的过程,表现出一个幼年阶段、中年阶段和老年阶段的演替序列。

在演替过程中,不同植物群落间的物种构成、生长方式、气候、土壤等环境因子都发生了改变。

二、草原植物群落演替的分类草原植物群落演替主要可以分为初级演替和次生演替两类。

1. 初级演替初级演替是指在没有土壤发育或者土壤极度贫瘠的情况下,植物从裸露的岩石、沙子或泥土中开始生长,并建立一个新的生态系统。

草原初级演替通常由微生物和苔藓开始,接着是草本植物和灌木等,最终形成草原。

初级演替的过程需要几十年乃至数百年的时间。

2. 次生演替次生演替是指新的植物群落重新建立在原有植物群落的基础上,即在现有草原上发生的群落演替过程。

次生演替是草原生态系统演替中最常见的类型,也是繁盛且整个演替过程最明显的类型。

三、草原植物群落演替的影响因素草原植物群落演替是由多种因素决定的,最主要的因素是地理位置、气候、土壤、植物自身特点以及人类活动等。

1. 地理位置:地理位置是影响草原植物群落演替的关键因素。

不同的地理位置具有不同的自然环境和气候条件,对草原植物的生长具有巨大的影响。

2. 气候:草原植物群落演替的另一个主要影响因素是气候。

气候影响草原植物生长的季节、水分和温度等环境因子,对植物的生长有重要的影响。

3. 土壤:土壤是草原植物群落演替的另一个重要影响因素。

草原植物依赖土壤中的水分、养分、微生物和其他环境因素来生长和繁殖。

4. 植物本身的特点:草原植物群落演替过程中,不同植物群落间的气候和生境条件有所不同,因此不同物种的竞争力也不同,这种物种间的相互作用对草原植物群落演替是至关重要的。

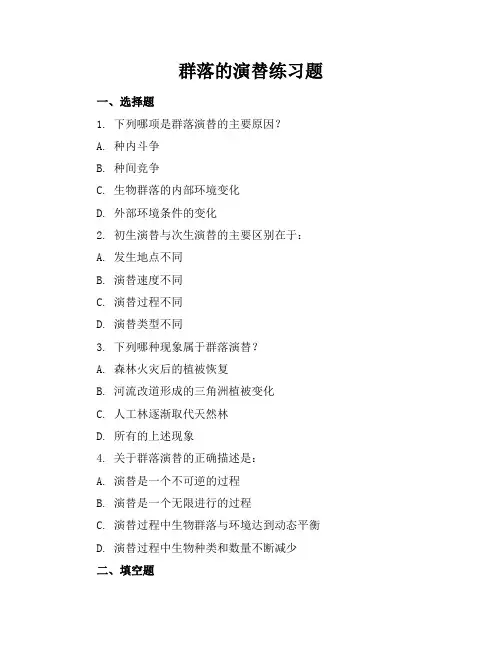

群落的演替练习题一、选择题1. 下列哪项是群落演替的主要原因?A. 种内斗争B. 种间竞争C. 生物群落的内部环境变化D. 外部环境条件的变化2. 初生演替与次生演替的主要区别在于:A. 发生地点不同B. 演替速度不同C. 演替过程不同D. 演替类型不同3. 下列哪种现象属于群落演替?A. 森林火灾后的植被恢复B. 河流改道形成的三角洲植被变化C. 人工林逐渐取代天然林D. 所有的上述现象4. 关于群落演替的正确描述是:A. 演替是一个不可逆的过程B. 演替是一个无限进行的过程C. 演替过程中生物群落与环境达到动态平衡D. 演替过程中生物种类和数量不断减少二、填空题1. 群落演替包括______演替和______演替两种类型。

2. 在群落演替过程中,物种______和物种______是相互影响的。

3. 初生演替的起点是______,而次生演替的起点是______。

4. 群落演替的结果是生物群落与环境达到______平衡。

三、判断题1. 群落演替是一个群落被另一个群落代替的过程。

()2. 初生演替的速度比次生演替慢。

()3. 群落演替过程中,生物种类和数量会不断增加,直至达到动态平衡。

()4. 人类活动可以改变群落演替的速度和方向。

()四、简答题1. 简述群落演替的概念及其意义。

2. 比较初生演替和次生演替的异同。

3. 请举例说明群落演替在现实生活中的应用。

五、案例分析题某地区发生了一场大火,烧毁了原有的森林植被。

请分析在大火后,该地区群落演替的过程及其可能的影响因素。

六、名词解释题1. 初生演替2. 次生演替3. 生物群落4. 顶级群落七、连线题请将下列群落演替过程中的阶段与相应的描述进行连线:A. 地衣阶段B. 草本植物阶段C. 灌木阶段D. 森林阶段1. 生物群落结构简单,物种多样性低2. 植被逐渐覆盖地面,土壤开始形成3. 植物种类增多,高度增加,竞争加剧4. 形成稳定的森林生态系统,物种多样性丰富八、问答题1. 描述群落演替过程中土壤有机质含量的变化。

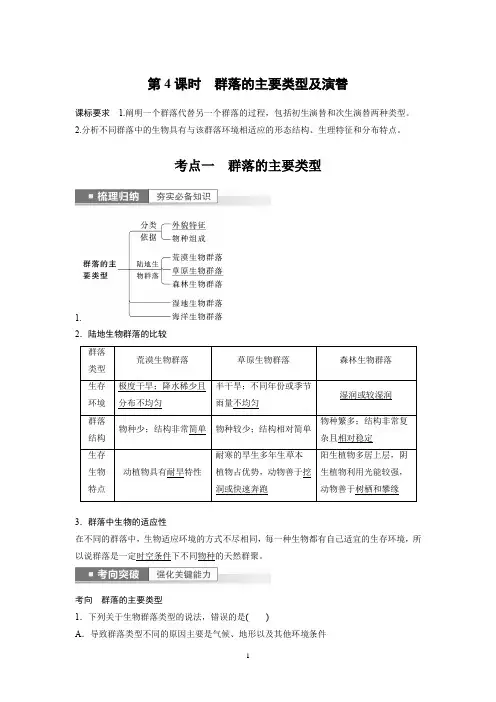

第4课时群落的主要类型及演替课标要求 1.阐明一个群落代替另一个群落的过程,包括初生演替和次生演替两种类型。

2.分析不同群落中的生物具有与该群落环境相适应的形态结构、生理特征和分布特点。

考点一群落的主要类型1.2.陆地生物群落的比较3.群落中生物的适应性在不同的群落中,生物适应环境的方式不尽相同,每一种生物都有自己适宜的生存环境,所以说群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚。

考向群落的主要类型1.下列关于生物群落类型的说法,错误的是()A.导致群落类型不同的原因主要是气候、地形以及其他环境条件B.热带雨林和温带阔叶林的物种组成不同,占据优势的物种也不同C.荒漠植物的根系很发达,是适应自然的结果D.苔原中生物数量少,各种生物之间不存在种间竞争现象答案D解析地球各地因气候、地形和其他环境条件的不同而分布着不同类型的生物群落;不同类型生物群落中的物种组成有明显不同,占据优势的物种类型也不同;荒漠地带由于缺少水分,植物的根系都很发达;苔原虽然植被结构简单,种类稀少,但是各种生物之间依然存在争夺资源的种间竞争关系。

2.荒漠中生物适应缺水环境,具有耐旱特性的表现为()①仙人掌具有肥厚的肉质茎,叶呈针状②骆驼刺植株可高达15 m,但根才几厘米长③蜥蜴和蛇表皮外有角质鳞片,有助于减少水分蒸发④爬行动物以固态尿酸盐形式排泄含氮废物,减少了水分排泄A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④答案C考点二群落的演替1.群落演替的概念和过程(1)演替的概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

(2)演替过程(以发生在裸岩上的演替为例)源于选择性必修2 P40“思考·讨论”:①在群落演替过程中,地衣通过分泌有机酸加速岩石风化形成土壤,并积累有机物,这为苔藓的生长提供了条件。

苔藓能取代地衣的原因是由于其植株高于地衣,能获得更多的阳光,处于优势地位,逐渐取代了地衣。

②群落演替时,不同种群间是优势取代(填“取而代之”或“优势取代”),在森林阶段能(填“能”或“不能”)找到地衣、苔藓等其他植物。

生态系统演替生态系统演替是指一个生态系统的植物和动物群落随着时间的推移发生的变化和演替过程。

演替是生物群落对于自然环境的适应过程,通过一系列的变化,生物群落可以逐渐变得更加稳定和复杂。

本文将探讨生态系统演替的基本概念、演替的类型以及演替的影响。

概念及定义生态系统演替是指一个生态系统的植物和动物群落随着时间的推移发生的变化和演替过程。

在演替的过程中,物种的组成和数量会发生变化,并且会逐渐形成一种相对稳定的生物群落。

演替的过程是动态的,一般会经过多个阶段,每个阶段具有不同的物种组成和群落结构。

演替的类型生态系统的演替过程可以分为初级演替和次生演替两种类型。

初级演替发生在没有生物活动或者在原有生物群落被完全破坏的地方。

当一个区域经历了极端的灾难性事件,如火灾、火山爆发或者岩石的侵蚀,原有的生物群落被摧毁殆尽。

在这样的环境中,植物和动物的种子或者孢子通过风、水或者动物的传播重新进入该区域,开始一个新的演替过程。

次生演替发生在一个生态系统经历了干扰,但并未完全毁灭的情况下。

常见的干扰包括林火、疾病、人类活动等。

次生演替中,原有的土壤和种子库仍然存在,新的物种可以通过这些资源重新建立生态系统。

次生演替的过程通常会比初级演替快速一些,因为原有的底层生态结构为新的物种提供了适宜生长的条件。

演替的影响生态系统演替对于生物多样性、能量流动和物质循环等方面都有重要的影响。

首先,演替过程中的物种替代会导致生物多样性的变化。

不同的物种在不同的阶段会有竞争力的差异,因此演替过程中的物种组成会发生变化。

随着时间的推移,新的物种会取代旧的物种,导致生物多样性的增加。

其次,演替过程中的能量和物质流动也会发生变化。

初级演替中,植物通常会通过光合作用吸收阳光的能量,然后将能量转化为化学能以供自身和其他生物利用。

随着演替的进行,原有的植物会逐渐被更大型的植物所取代,能量流动也会发生变化。

最后,演替还会对生态系统的稳定性和韧性产生影响。

初生演替和次生演替的比较高考频度:★★★☆☆难易程度:★★★☆☆下表比较了初生演替和次生演替的特点,正确的是选项比较项目初生演替次生演替A 起始状态没有植被保留原有土壤B 达到的相对稳定阶段森林草地C 演替的条件人为条件自然条件D 演替的时间短长【参考答案】A1.下列关于群落演替的说法错误的是A.在群落演替过程中,群落的物种构成不断地发生着改变B.群落演替的根本原因在于群落内部,不受外界因素的影响C.初生演替和次生演替的主要区别是演替的起始条件不同D.在群落演替过程中种群总数开始是逐渐增多而后趋于稳定2.下列有关群落演替的叙述中,正确的是A.群落的自然演替无规律无方向可循B.光裸的岩石上最先出现的是地衣C.在弃耕的农田上不可能形成树林D.不论在什么条件下,群落的演替都能形成树林3.下图表示两个群落演替过程中物种丰富度的变化,下列叙述不正确的是A.甲可表示在火灾后森林上进行的演替B.甲的演替速度比乙快,历时短C.甲中①、②处的物种组成相同D.若气候条件适宜,甲、乙均可演替成森林4.下列有关生物群落演替的叙述错误的是A.火灾后的草原、过量砍伐的森林、冰川泥地上进行的演替都属于次生演替B.演替过程中由草本植物阶段渐变为灌木阶段,主要原因是灌木较为高大,能获得更多阳光C.在生物群落发展变化过程中,一个群落被另一个群落代替的过程,就是群落的演替D.群落演替的根本原因是群落内部因素的变化1.【答案】B【解析】群落演替是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,因此在演替过程中,群落的物种构成不断地发生着改变,A项正确;群落演替是生物和环境反复相互作用,发生在时间和空间上的不可逆改变,因此演替受外界因素的影响,B项错误;初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替,次生演替是指在原有植被虽已不存在、但原有土壤条件基本保留、甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,所以初生演替和次生演替的主要区别是演替的起始条件不同,C项正确;在群落演替过程中,通过种内或种间竞争,优势物种定居并繁殖后代,劣势物种被排斥,相互竞争过程中共存下来的物种,在利用资源上达到相对平衡,使群落结构更加完善,即在群落演替过程中种群总数开始是逐渐增多而后趋于稳定,D项正确。

初生演替的概念

初生演替:在原生裸地或者原生荒原上进行的演替称为原生演替(primary succession),又称为初生演替。

原生演替在水体环境中和陆地环境都可能发生。

次生演替:原来的植物群落由于火灾、洪水、崖崩、风灾、人类活动等原因大部消失后所发生的演替。

由其他地方进入或残存的根系、种子等重新生长而发生的。

可认为它是原生演替系列发展途中而出现的。

这种逐渐发生的演替系列称为后成演替系列(subsere)。

简单地说,原生演替就是从没有生命体的一片空地上植被类群的演替,而次生演替是在具有一定植物体的空地上进行的植被演替。

1、地衣植物阶段:壳状地衣分泌有机酸腐蚀岩石表面,加上岩石风化作用,壳状地衣的一些残体,逐渐形成一些极少量的土壤;叶状地衣:可含蓄较多的水分,积聚更多的残体,使土壤增加的更快些;叶状地衣把岩石表面遮盖部分,生长枝状地衣,生长能力强,全部代替叶状地衣。

2、苔藓植物阶段:在干旱时进入休眠,待到温和多雨时,大量生长。

能积累的土壤更多些,为以后生长的植物创造条件。

3、草本植物阶段:蕨类、一年生、二年生植物,低小耐旱种,

取代苔藓植物,土壤增加,小气候形成,多年生草本出现。

使土壤增厚,遮荫,减少蒸发,土壤中真菌、细菌和小动物增多。

4、灌木群落阶段:喜光的阳性灌木出现,与高草混生形成“高草灌木群落”,以后灌木大量增加,形成优势灌木群落。

5、乔木群落阶段:阳性乔木树种生长,逐渐形成森林,林下形成荫蔽环境使耐荫树种定居,随着耐荫种的增加,阳性树种在林内不能更新而逐渐从群落消失。

林下生长耐荫的灌木和草本植物复合的森林群落形成。

植物群落原生演替和次生演替的异同

原生演替和次生演替来说,学者们称之为植物演化过程中的最重要概念,但其中仍存在诸多区别。

首先,原生演替属于自然现象,它一般由与环境的变化相互作用而发生;而次生演替则是一种人为力量引起的,经过若干年的土地开发破坏,仿佛重新开始不同植物群落建立过程,不受自然环境条件所限,也起着重要作用。

其次,由于不同植物群落平衡与环境条件、生态效应等有关,原生演替一般时间长、发展缓慢,并能完整地保留本植物群落特有的生物组成和生态职能,而次生演替则由于植物群落已被破坏,植物之间的生态学影响交错复杂,演替过程更易受到植物落隅等因素的影响,其时间比原生演替短,生物组成及生态职能也不完全同原生植物群落。

最后,次生演替也可以说是一个治理培育手段,可以在破坏的地方发生新的植物群落,使污染性植物能够逐渐消失,从而创造和谐的人类环境,增加植物的种类多样性,不仅满足人们对植物的观赏需求,也可以不断丰富植物的种类,促进植物的生物多样性增强,从而达到了人类优化自然环境的目的。

原生演替和次生演替虽然同为植物演化的主要概念,但其本质上还是存在不同之处,即原生演替是由自然环境演变所引起的植物演化,而次生演替承担着活跃群落演变和自然修复的前瞻作用,可能会带来新的微生物、病毒、土壤成分和其他未知的影响,加深我们对植物演替的理解和认识。