初生演替

- 格式:pptx

- 大小:14.94 MB

- 文档页数:25

初生演替和次生演替的判断依据一、初生演替的概念1.1 什么是初生演替?初生演替啊,简单说就是在一个完全没有生物的地方,像火山爆发后留下的barren land,或者是冰川退去后露出的岩石地。

这些地方就像一块空白的画布,等着大自然来填色。

最开始的时候,只有一些能耐受恶劣环境的小生命,比如苔藓和地衣。

它们就像是开荒者,带着一腔热情,慢慢地把环境改善。

哎,这个过程可不是一蹴而就的,得需要几百年甚至上千年的时间,才能形成一个成熟的生态系统。

1.2 初生演替的特点在初生演替的过程中,土壤从一无所有到逐渐变得肥沃,植物也从小小的苔藓发展到高大的树木,简直就像看着一个小孩长大一样,心里乐滋滋的。

这个过程中的每一步都很重要,甚至连那些微小的细菌也在努力工作,为植物提供营养。

你看,初生演替就像一个新生儿的成长,先是学会翻身,然后慢慢地会爬、会走,最终变成一个能独立生活的大人。

二、次生演替的概念2.1 次生演替的定义次生演替嘛,跟初生演替不同,它发生在一些已经有生态系统的地方,但因为火灾、洪水或者人类活动的破坏,生态系统遭到了干扰。

这时候,大自然又开始了她的复兴之路。

就好比一个失业的人,经历了一番波折后,又重新站了起来,继续奋斗。

你看,次生演替的起点不再是光秃秃的地方,而是一个曾经繁荣的生态环境,只不过现在有点伤痕累累。

2.2 次生演替的特点在次生演替中,土壤一般还保留着原来的营养,植物也可以快速地重新生长。

就像打了个喷嚏,暂时不舒服,但休息一下又能继续干活。

这个过程相对快,通常只需要几年到几十年。

首先,草本植物会率先回归,接着是灌木,最后高大树木又会重新占领舞台,整个过程就像一次美丽的重生,让人感受到大自然的韧性和力量。

三、判断依据3.1 如何判断初生还是次生演替那么,怎么来判断是初生演替还是次生演替呢?其实也不难。

首先,看看周围的环境。

如果是一片光秃秃的地方,没有任何土壤或生命,那肯定是初生演替。

反之,如果有些植物残留,土壤还是肥沃的,那就是次生演替了。

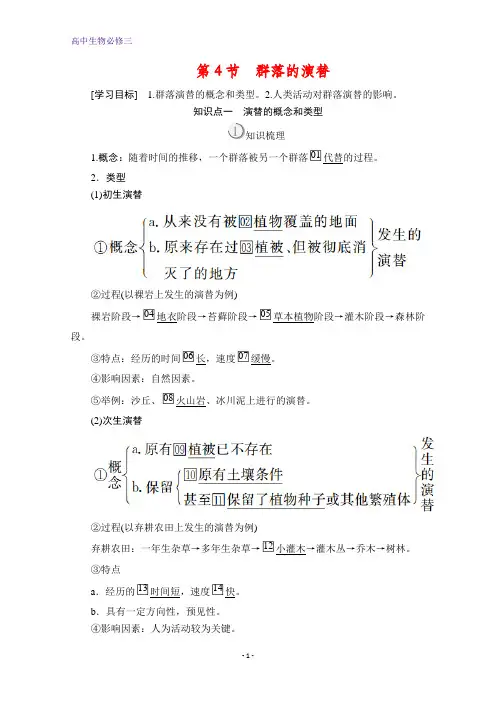

第4节群落的演替[学习目标] 1.群落演替的概念和类型。

2.人类活动对群落演替的影响。

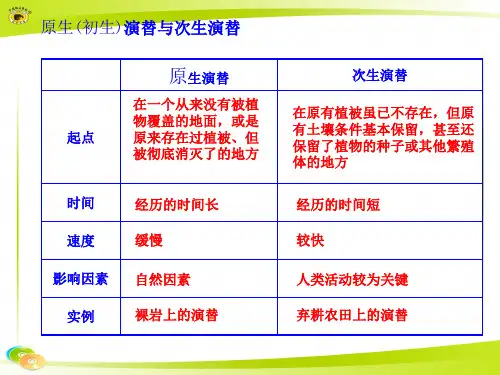

知识点一演替的概念和类型知识梳理1.概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落□01代替的过程。

2.类型(1)初生演替②过程(以裸岩上发生的演替为例)裸岩阶段→□04地衣阶段→苔藓阶段→□05草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段。

③特点:经历的时间□06长,速度□07缓慢。

④影响因素:自然因素。

⑤举例:沙丘、□08火山岩、冰川泥上进行的演替。

(2)次生演替②过程(以弃耕农田上发生的演替为例)弃耕农田:一年生杂草→多年生杂草→□12小灌木→灌木丛→乔木→树林。

③特点a.经历的□13时间短,速度□14快。

b.具有一定方向性,预见性。

④影响因素:人为活动较为关键。

⑤举例:火灾过后的草原、□15过量砍伐的森林,弃耕的农田等。

3.群落演替的结果(1)演替方向:演替是群落组成向着一定方向、具有一定规律随时间而变化的有序过程,因而它往往是能□16预见的或□17可测的。

(2)结构:一般生物种类□18越来越多,群落的结构□19越来越复杂。

(3)稳定性:演替是生物和环境反复相互作用,发生在时间和空间上的不可逆变化,稳定性□20越来越高。

[问题思考] 1.初生演替为什么比次生演替所需的时间长?提示:因为初生演替没有土壤条件,要经过漫长的地衣阶段和苔藓阶段,所以初生演替所经历的时间长。

2.所有群落都会演替到森林阶段吗?举例说明。

提示:不一定。

群落演替主要受环境条件影响,还受人为因素影响,如果气候条件适宜,可能演替为森林;如果在干旱的条件下,群落的演替就很难形成树林,或许只发展到草木阶段或稀疏的灌木阶段。

3.在森林阶段内,还能找到地衣、苔藓、草本、灌木吗?提示:能。

群落演替中一些种群取代另外的一些种群,指的是优势取代,而非取而代之。

典题分析题型一演替的过程及类型分析[例1](2015·全国卷Ⅰ)下列关于初生演替中草本阶段和灌木阶段的叙述,正确的是()A.草本阶段与灌木阶段群落的丰富度相同B.草本阶段比灌木阶段的群落空间结构复杂C.草本阶段比灌木阶段的群落自我调节能力强D.草本阶段为灌木阶段的群落形成创造了适宜环境[解题分析]初生演替是指在一个从来没有被植被覆盖过的地面,或者原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方发生的演替,大致要经历裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本阶段→灌木阶段→森林阶段,灌木阶段较高的灌木取代了部分草本植物,物种丰富度增加,A错误;物种丰富度增加,群落的空间结构更复杂,B错误;物种丰富度增加,营养结构更复杂,自我调节能力更强,C错误。

群落演替的类型与影响因素例题和知识点总结在生态学中,群落演替是一个重要的概念。

它指的是随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

了解群落演替的类型和影响因素对于我们理解生态系统的动态变化以及保护生态环境具有重要意义。

接下来,我们将通过一些例题来深入探讨这个话题,并对相关知识点进行总结。

一、群落演替的类型(一)初生演替初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

例如,在火山喷发后的地区、冰川融化后的地区,或者是新形成的沙丘上,发生的演替就是初生演替。

例题 1:在一个由于火山喷发而被完全摧毁的岛屿上,最先出现的生物群落最可能是()A 地衣B 苔藓C 草本植物D 灌木解析:在初生演替中,最先出现的往往是地衣。

地衣能够分泌有机酸,加速岩石风化形成土壤,为其他植物的生长创造条件。

所以答案是 A。

(二)次生演替次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替。

比如,火灾过后的草原、过度砍伐的森林、弃耕的农田等发生的演替都属于次生演替。

例题2:一片森林被砍伐殆尽后,经过一段时间又逐渐恢复了生机。

在这个过程中发生的演替类型是()A 初生演替B 次生演替C 先是初生演替,后是次生演替D 无法判断解析:因为原有土壤条件基本保留,还可能存在植物的种子或其他繁殖体,所以这是次生演替,答案是 B。

二、群落演替的影响因素(一)内部因素1、物种特性不同物种的繁殖能力、扩散能力、对环境的适应能力等都有所不同,这些特性会影响群落演替的进程。

例题 3:在一片草原上,羊草的繁殖能力较强,而针茅的繁殖能力较弱。

在群落演替过程中,哪种植物更有可能成为优势种?解析:由于羊草繁殖能力强,更有可能在竞争中占据优势,成为优势种。

2、种内和种间关系种内竞争和种间竞争、互利共生、寄生等关系都会对群落演替产生影响。

例题 4:在一个森林群落中,两种乔木树种之间存在强烈的竞争关系。

群落的组成与演替过程例题和知识点总结一、群落的组成群落是在一定时间和空间内,各种生物种群通过相互作用而形成的一个有机整体。

群落的组成包括物种组成、物种丰富度、优势种等方面。

(一)物种组成物种组成是群落的基本特征之一。

不同的群落有着不同的物种组成。

例如,热带雨林中的物种丰富多样,而沙漠中的物种相对较少。

(二)物种丰富度物种丰富度是指一个群落中物种数目的多少。

通常用“物种丰富度指数”来表示。

计算物种丰富度指数的方法有很多,比如香农威纳指数等。

(三)优势种优势种是对群落的结构和群落环境的形成有明显控制作用的物种。

优势种的个体数量可能不一定很多,但它们的存在和作用对群落的稳定性和功能起着重要作用。

二、群落的演替群落的演替是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

群落演替包括初生演替和次生演替两种类型。

(一)初生演替初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

例如,在火山岩、冰川泥等地方进行的演替。

例 1:一块火山喷发后的裸地,经过漫长的时间逐渐长出了苔藓、草本植物、灌木,最终形成了森林。

这一过程属于()A 次生演替B 初生演替C 竞争D 捕食答案:B解析:因为火山喷发后的裸地从来没有被植物覆盖过,所以这种演替属于初生演替。

(二)次生演替次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替。

比如,火灾过后的草原、过度砍伐的森林等。

例 2:一片森林被砍伐殆尽后,经过一段时间又逐渐恢复成森林。

这属于()A 初生演替B 次生演替C 物种入侵D 物种灭绝答案:B解析:森林被砍伐后,土壤条件基本保留,还有可能保留植物的种子等繁殖体,所以属于次生演替。

三、群落演替的过程无论是初生演替还是次生演替,一般都要经历以下几个阶段:(一)侵入定居阶段在这个阶段,一些先锋物种开始侵入演替区域并定居下来。

(二)竞争平衡阶段随着物种的增加,不同物种之间开始竞争资源,逐渐达到相对平衡的状态。

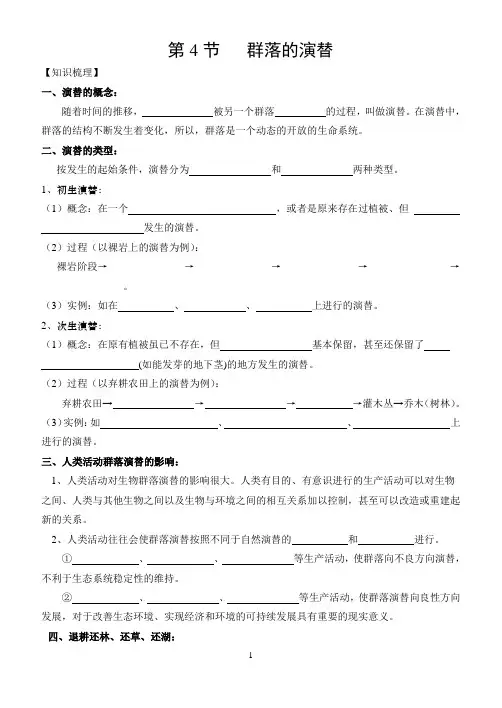

第4节群落的演替【知识梳理】一、演替的概念:随着时间的推移,被另一个群落的过程,叫做演替。

在演替中,群落的结构不断发生着变化,所以,群落是一个动态的开放的生命系统。

二、演替的类型:按发生的起始条件,演替分为和两种类型。

1、初生演替:(1)概念:在一个,或者是原来存在过植被、但发生的演替。

(2)过程(以裸岩上的演替为例):裸岩阶段→_______________→_______________→_______________→________________→________________。

(3)实例:如在、、上进行的演替。

2、次生演替:(1)概念:在原有植被虽已不存在,但基本保留,甚至还保留了(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。

(2)过程(以弃耕农田上的演替为例):弃耕农田→→→→灌木丛→乔木(树林)。

(3)实例:如、、上进行的演替。

三、人类活动群落演替的影响:1、人类活动对生物群落演替的影响很大。

人类有目的、有意识进行的生产活动可以对生物之间、人类与其他生物之间以及生物与环境之间的相互关系加以控制,甚至可以改造或重建起新的关系。

2、人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的和进行。

①、、等生产活动,使群落向不良方向演替,不利于生态系统稳定性的维持。

②、、等生产活动,使群落演替向良性方向发展,对于改善生态环境、实现经济和环境的可持续发展具有重要的现实意义。

四、退耕还林、还草、还湖:1、我国存在的问题:长期以来,我国农业发展史,实际上是一部边际土地开垦史。

20世纪50年代以来,先后在黑龙江三江平原、新疆和华南地区有计划地组织大规模垦荒,在其他江河、荒原、沼泽和丘陵地区也开展了规模不等的垦殖活动。

大量开垦直接导致农牧渔业生产能力和环境质量下降。

开垦的结果是:水土流失,江河蓄洪能力下降,以及土地严重退化。

这些问题已引起各方面广泛关注。

过度垦荒造成水土严重流失,江河排洪能力下降及土地严重沙化。

2、措施:2003年1月20日起开始实施《退耕还林条例》明确提出退耕还林、还草、还湖,退牧还草。

生物群落演替的四种类型生物群落演替,是指生物群落不断的变化和发展的过程,是一个动态的过程。

这个过程是受到环境因素的作用,同时也受到生物群落内部生物之间的相互作用的影响。

下面将介绍生物群落演替的四种类型。

第一种类型:原生演替原生演替也叫初生演替,是指在不被干扰的自然条件下,从无生物群落的状态开始,逐渐形成完整的生物群落的过程。

这个过程由原生群落向高级群落演变,逐渐形成生态系统和生态平衡。

比如,裸岩地逐渐被覆盖植被,逐渐形成完整的植被群落。

第二种类型:次生演替次生演替也叫再生演替,它是在一个生态系统中,受到各种干扰或改变后,原来的生态系统被破坏以后,新的生态系统在原来的生态系统上发育成熟。

这个过程是一个逆生长的过程,逐渐完善,适应新的环境的过程。

比如,森林火灾以后,重新建立森林生态系统。

第三种类型:部分演替部分演替是指生态系统内的某一种生物因为被某种外部因素干扰,而逐渐发展演替的过程。

但是其他生物并没有发生变化。

这个过程是由一部分生物向另一部分生物转换的过程。

比如,草原被驯鹿大规模放牧以后,则优势种植物逐渐发生变化。

第四种类型:连续演替连续演替是指一个生态系统内生物的演替不间断地进行,并且不被外部因素所干扰的连续演替过程。

这个过程是一种逐渐适应环境的过程,是生物群落朝着一个稳定的平衡状态发展。

比如,海洋中生物群落演替。

总之,生物群落演替是一种动态的、不断发展的过程。

在这个过程中,不同的生态系统通过生物之间的相互作用、适应环境和自我调节等过程,向着生态系统趋向完整和生态平衡的方向发展。

不同的生态系统的演替过程也是各不相同的,但是不管哪一种演替,都是在一定的时间和空间范围内进行,是先由低级群落向高级群落演变的过程。

初生演替特点

家畜的初生演替特点是一种对家畜的新鲜生命态度的改变,可以更全面地了解它们的本质和特征。

初生演替是家畜品种改良和产量提高的重要组成部分,因此它得到了普遍重视。

为了获得有效的家畜演替变化,必须通过实际家畜生产来实现,运用家畜良种育种及其杂交技术等改良方式。

家畜演替可以更多地了解它们的繁殖潜能及性能,相应地提高饲料和生产水平。

它针对仔猪、幼仔牛、仔鸡、家鸽等家畜的新颖品种和产品的形成,以及挤奶机、催乳设备、饲养制度等的新技术的开发,从而促进家畜发展,增加家畜产量和质量,提高经济效益。

家畜演替的另一个特点是它可以改善家畜的特性,比如它能改善免疫能力和耐受能力,改变屠宰及肉制品特性等。

它还可以促进家畜耐病及耐环境能力,还能改变家畜繁殖历关,妊娠期及生育性能。

家畜演替是一种长期的过程,必须长期专业地对家畜进行观察和研究,弄清它们的本质特征及其变化,并根据不同的环境条件及不断更新的信息,建立完善的原料库,保持和发展种群质量。

初生演替过程中有机物的变化情况

初生演替是指一个生态系统从最初的无机物质到有机物质逐渐积累的过程。

在初生演替过程中,有机物的变化情况可以从多个角度来进行分析和描述。

首先,随着初生演替的进行,光合作用的进行使得植物不断吸收二氧化碳并释放氧气,这样有机物的含量逐渐增加。

植物通过光合作用将无机物质转化为有机物质,例如将二氧化碳和水转化为葡萄糖等碳水化合物,这些有机物质的积累使得生态系统中的有机物含量逐渐增加。

其次,随着植物的生长和死亡,有机物质也会发生变化。

植物通过光合作用合成的有机物质在其死亡后会被分解成较简单的有机物质,例如腐殖质等,这些有机物质又会成为土壤的一部分,从而影响土壤的有机质含量。

另外,随着初生演替的进行,生态系统中的动物群落也会逐渐形成并发展壮大。

动物通过摄食植物或其他动物获取有机物质,并将这些有机物质转化为自身的组织和能量,从而使得生态系统中有机物质的循环更加复杂和丰富。

此外,微生物在初生演替过程中也扮演着重要的角色。

微生物通过分解有机物质,促进养分的循环和再利用,从而影响着生态系统中有机物质的分布和含量。

总的来说,初生演替过程中有机物的变化情况是一个动态的过程,包括有机物质的合成、分解、转化和循环等多个方面。

这些变化不仅影响着生态系统中有机物质的含量,也影响着生态系统的结构和功能。

因此,对初生演替中有机物质变化情况的全面理解对于揭示生态系统的演替规律和生态平衡具有重要意义。

初生演替是地质学中指地层学变迁的过程,就是指地层在原始状态下形成,经过一系列地质演化进而形成成熟状态。

下面是一个常见的初生演替过程的实例:

•火山岛屿的形成: 火山岛屿通常是由火山活动造成的,当火山喷发时,火山岩石、泥岩等岩石类型的岩石堆积起来,形成火山岛屿。

初期,这些岛屿都很小,随着火山活动的继续,岛屿会越来越大。

最终,火山岛屿会经过地质演化和风化作用变成成熟状态。

•河流地貌的形成: 河流地貌是由河流填添和剥蚀作用形成的,当河流流动时,它会带走河床和岸边的岩石和泥土,并在河道以外的地方堆积起来。

这样,河床就会变浅而岸边会变高。

最终,河流地貌会经过地质演化和风化作用变成成熟状态。

•山脉的形成:山脉是由大地构造所形成的,地壳的构造运动使岩层在受力和挤压时倾斜并抬升。

当岩层经过长时间的风化和侵蚀后,会形成山脉。

在山脉形成的早期,山脉很矮,但是随着地质演化的继续,山脉会变得越来越高。

最终,山脉会经过地质演化和风化作用变成成熟状态。

•沙漠的形成: 沙漠是由气候变化和地质演化形成的,沙漠地区通常缺少降雨,并且风化和侵蚀活动很强。

当地区气候变干时,水源短缺,植被枯萎,土壤风化,石砾露出。

最终,沙漠地区会经过地质演化和气候变化变成成熟状态。

初生演替的概念

初生演替:在原生裸地或者原生荒原上进行的演替称为原生演替(primary succession),又称为初生演替。

原生演替在水体环境中和陆地环境都可能发生。

次生演替:原来的植物群落由于火灾、洪水、崖崩、风灾、人类活动等原因大部消失后所发生的演替。

由其他地方进入或残存的根系、种子等重新生长而发生的。

可认为它是原生演替系列发展途中而出现的。

这种逐渐发生的演替系列称为后成演替系列(subsere)。

简单地说,原生演替就是从没有生命体的一片空地上植被类群的演替,而次生演替是在具有一定植物体的空地上进行的植被演替。

1、地衣植物阶段:壳状地衣分泌有机酸腐蚀岩石表面,加上岩石风化作用,壳状地衣的一些残体,逐渐形成一些极少量的土壤;叶状地衣:可含蓄较多的水分,积聚更多的残体,使土壤增加的更快些;叶状地衣把岩石表面遮盖部分,生长枝状地衣,生长能力强,全部代替叶状地衣。

2、苔藓植物阶段:在干旱时进入休眠,待到温和多雨时,大量生长。

能积累的土壤更多些,为以后生长的植物创造条件。

3、草本植物阶段:蕨类、一年生、二年生植物,低小耐旱种,

取代苔藓植物,土壤增加,小气候形成,多年生草本出现。

使土壤增厚,遮荫,减少蒸发,土壤中真菌、细菌和小动物增多。

4、灌木群落阶段:喜光的阳性灌木出现,与高草混生形成“高草灌木群落”,以后灌木大量增加,形成优势灌木群落。

5、乔木群落阶段:阳性乔木树种生长,逐渐形成森林,林下形成荫蔽环境使耐荫树种定居,随着耐荫种的增加,阳性树种在林内不能更新而逐渐从群落消失。

林下生长耐荫的灌木和草本植物复合的森林群落形成。

初中生物演替教案

课时:1课时

目标:

1. 了解演替的概念和基本过程;

2. 掌握演替的特点和影响因素;

3. 分析演替在生态系统中的重要性。

教学内容:

1. 演替的概念;

2. 演替的基本过程;

3. 演替的特点;

4. 演替的影响因素;

5. 演替在生态系统中的重要性。

教学重点:

1. 掌握演替的概念和基本过程;

2. 理解演替的特点和影响因素;

3. 理解演替在生态系统中的重要性。

教学方法:

1. 讲授结合示例说明;

2. 小组讨论。

教学准备:

1. PowerPoint课件;

2. 演示实验器材。

教学过程:

1. 导入:通过一个图片或视频引出演替的概念;

2. 讲解:讲解演替的基本概念、过程、特点和影响因素;

3. 实验:进行一个简单的实验,展示演替的过程;

4. 讨论:分组讨论演替在生态系统中的重要性;

5. 总结:总结本节课的内容,并布置作业。

教学资源:

1. 教材;

2. PowerPoint课件;

3. 演示实验器材。

评价方法:

1. 考试;

2. 课堂讨论表现。

拓展延伸:

请学生自行搜索一些实际生态系统中的演替案例,并撰写简短的报告分享给全班。

反思:

根据学生的反馈和表现,不断改进教学方法,提高教学效果。