土壤的分类(精)

- 格式:ppt

- 大小:1.24 MB

- 文档页数:12

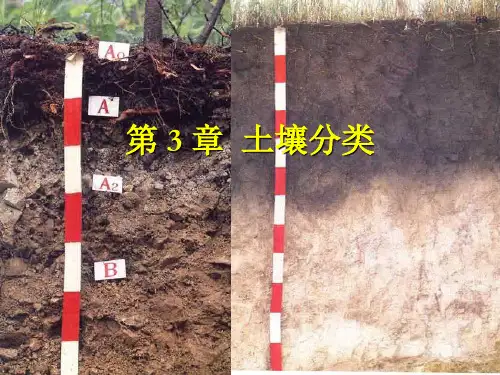

一、诊断层诊断层(Diagnostic horizons)按其在单个土体中出现的部位,可细分为诊断表层和诊断表下层。

1诊断表层诊断表层(Diagnostic horizons)是指位于单个土体最上部的诊断层。

在土壤系统分类中这种表层用epipedon表示,表明是单个土体的上部层段。

因此,它并非发生层A层的同义语,而是广义的“表层”。

既包括狭义A层,也包括A层及由A层向B层过渡的AB 层,例如在具均腐殖质特性的土壤中,其腐殖质的聚集由土表向下逐渐减少,颜色逐渐变淡,常与草本植物的根系活动相一致,这样形成的暗沃表层就包括A层和AB层;又如肥熟旱耕认为土的肥熟表层应包括其上部的高度肥熟亚层(相当于A层)和下部的过渡性肥熟亚层(相当于AB层);另外,还包括在认为土壤形成过程中由认为耕作施肥活动造成的覆于原土壤单个土体上部、厚度达50cm或更厚的灌淤表层、堆垫表层等层段,不论它们是否已Bp层(耕作淀积层)的分异。

如果原诊断层表层上部因耕作被破坏或受沉积物覆盖的影响,则必须取上部18cm厚的土壤的混合土样或以加权平均值(耕作的有机表层取(0—25cm混合土样)作为鉴定指标。

本系统分类共设11个诊断表层,可以归纳为四大类:即有机物质表层、腐殖质表层类、认为表层类和结皮表层类。

1.1 有机物质表层类(Organic epipedons)它们是由含量有机碳的有机土壤物质组成的诊断表层,包括有机表层和草毡表层。

1.1.1 有机表层(Histic epipedon)矿物土壤中经常被水饱和,具高量有机碳的泥炭质有机土壤物质表层;或被水分饱和的时间很短,具极高量有机碳的枯枝落叶质有机土壤物质表层。

(1) 泥炭质表层具有以下全部条件:a. 大多数年份至少有一个月被水分饱和(人工排水例外);和b.厚度:(a )若水鲜纤维按体积计>=75/100,或土壤容重(潮或潮态)( b) 若水藓纤维按体积计〈75%,或有机土壤物质主要为半腐和高腐的(参见诊断特性一节中“有机土壤物质”),或土壤容重(潮或湿态)为0.1—0.4Mg/m3,则为20—40cm;或(c)或上部50cm范围内覆有或夹有矿质层次,其总厚度应≤10cm;和c.有机碳含量(a)在符合b(b)项条件的各亚层中(不包括所夹的矿质层次);i.若矿质部分粘粒含量≥600g/kg,则有机碳含量≥180g/kg;或ii.若矿质部分不含粘粒,则有机碳含量≥120g/kg;或iii.若矿质部分粘粒含量〈600g/kg,则有机碳含量应≥[120g/kg+(粘粒含量g/kg×0.1)];或(b)若该泥炭质量表层上部为耕作层,则0—25cm深度内土层混合后的有机碳含量为:i.若矿质部分粘粒含量≥600g/kg,则≥160g/kg;或ii.若矿质部分不含粘粒,则≥80g/kg;或iii.若矿质部分粘粒含量〈600g/kg,则≥[80g/kg+(粘粒含量g/kg÷7.5)]。

土壤质地科技名词定义中文名称:土壤质地英文名称:soil texture定义:按土壤中不同粒径颗粒相对含量的组成而区分的粗细度。

所属学科:土壤学(一级学科);土壤物理(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布土壤质地是土壤物理性质之一。

指土壤中不同大小直径的矿物颗粒的组合状况。

土壤质地与土壤通气、保肥、保水状况及耕作的难易有密切关系;土壤质地状况是拟定土壤利用、管理和改良措施的重要依据。

肥沃的土壤不仅要求耕层的质地良好,还要求有良好的质地剖面。

虽然土壤质地主要决定于成土母质类型,有相对的稳定性,但耕作层的质地仍可通过耕作、施肥等活动进行调节。

目录土壤质地是根据土壤的颗粒组成划分的土壤类型。

土壤质地一般分为砂土、壤土和粘土三类,其类别和特点,主要是继承了成土母质的类型和特点,又受到耕作、施肥、排灌、平整土地等人为因素的影响,是土壤的一种十分稳定的自然属性,对土壤肥力有很大影响。

其中,砂土抗土壤质地旱能力弱,易漏水漏肥,因此土壤养分少,加之缺少粘粒和有机质,故保肥性能弱,速效肥料易随雨水和灌溉水流失,而且施用速效肥料效猛而不稳长,因此,砂土上要强调增施有机肥,适时追肥,并掌握勤浇薄施的原则;粘土含土壤养分丰富,而且有机质含量较高,因此,大多土壤养分不易被雨水和灌溉水淋失,故保肥性能好,但由于遇雨或灌溉时,往往水分在土体中难以下渗而导致排水困难,影响农作物根系的生长,阻碍了根系对土壤养分的吸收。

对此类土壤,在生产上要注意开沟排水,降低地下水位,以避免或减轻涝害,并选择在适宜的土壤含水条件下精耕细作,以改善土壤结构性和耕性,以促进土壤养分的释放;壤土兼有砂土和粘土的优点,是较理想的土壤,其耕性优良,适种的农作物种类多。

1、单粒:相对稳定的土壤矿物质的基本颗粒,不包括有机质单粒;2、复粒(团聚体):由若干单粒团聚而成的次生颗粒为复粒或团聚体。

3、粒级:按一定的直径范围,将土划分为若干组土壤中单粒的直径是一个连续的变量,只是为了测定和划分的方便,进行了人为分组。

土壤类型特征20世纪50年代初到80年代末,苏联的土壤发生学分类对我国土壤学发展影响很深,不足之处是缺乏定量标准。

从2世纪60年代兴起、70年代广为应用的土壤系统分类成为当今世界土壤分类的主流。

中国土壤系统分类以诊断层和诊断特性为基础,是一个定量化、标准化和国际化的分类,该系统分类把中国土壤划分出14个土纲:有机土、人为土、灰土、火山灰土、铁铝变性土、干旱土、盐成土、潜育土、均腐土、富铁土、淋溶土、雏形土和新成土。

一、有机土1.土纲定义与成土环境有机土是在地面积水或长期土壤水分饱和,生长水生植物的条件下,以泥炭化成土过程为主,富含有机质的土壤,相当于土壤发生分类中的有机水成土,全球地势低洼地区都有分布。

有机土虽属非地带性土壤,但也有其特殊的成土环境。

首先是只要有潮湿潴水低地,无论寒带或温带都可发育有机土。

我,国有机土集中分布于东北的大小兴安岭、长白山地,青藏高原的江河源区,川西北的若尔盖盆地及祁连山地和巴颜喀拉山地。

通常所在地形为相对低洼、地表潴水,或具有不透水的冻土层的高寒滩地坡麓,河流宽谷低阶地,山麓潜水渗溢地段,湖滨平地,古冰碛洼地。

地下水位高,地表积水,多数地区为高寒沼泽化草甸,生长耐寒湿,中生、多年生,或混生湿生多年生草本植物,生长茂密,覆盖度80%~95%以上。

有机土发育地区年平均气温-2~-5℃,土壤冻结时间较长,年降水量400~600mm,蒸发量小,湿度大。

2.成土过程包括泥炭积累过程和潜育化过程。

(1)泥炭积累过程。

有机土发育于潮湿环境中,植物生长繁茂,覆盖度大,根系发达,入土深,每年有大量有机残体补给土壤,在长期低温和季节性冻结过湿条件下,增强了厌氧还原过程的作用土壤中几乎缺少纤维分解细菌,使不同时期产生的有机残体以未分解、半分解和部分腐殖化形式积累于土体表层,形成暗色调的泥炭层。

有机质含量200~500g/kg,泥炭层厚50~200cm。

(2)潜育化过程。

有机土As层之下,长期渍水处于厌氧环境,土壤中高价铁、锰的氧化物还原为低价形态,溶解度较大,可随水在土壤中移动并参与某些次生矿物的形成,生成蓝铁矿[Fe3(PO4)4·2H2O],硫铁矿(FeS2)、菱铁矿(FeCO3)、菱锰矿(MnCO3)等,土壤由黄棕转变为青灰,蓝灰、灰黑色,称潜育层。

土壤的分类和特点

土壤的分类和特点

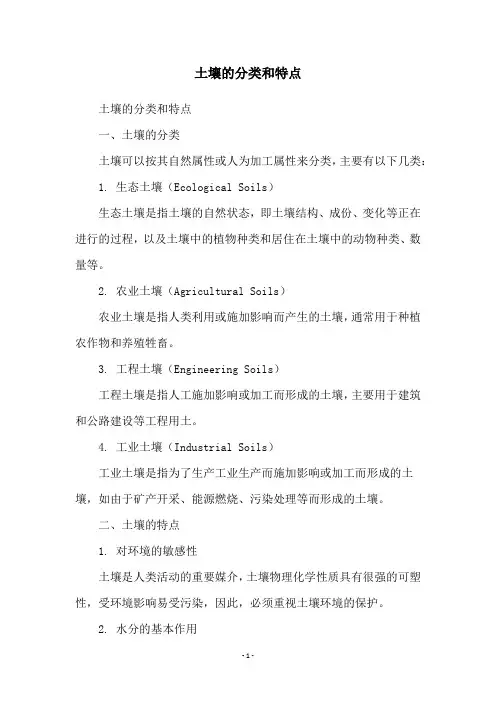

一、土壤的分类

土壤可以按其自然属性或人为加工属性来分类,主要有以下几类: 1. 生态土壤(Ecological Soils)

生态土壤是指土壤的自然状态,即土壤结构、成份、变化等正在进行的过程,以及土壤中的植物种类和居住在土壤中的动物种类、数量等。

2. 农业土壤(Agricultural Soils)

农业土壤是指人类利用或施加影响而产生的土壤,通常用于种植农作物和养殖牲畜。

3. 工程土壤(Engineering Soils)

工程土壤是指人工施加影响或加工而形成的土壤,主要用于建筑和公路建设等工程用土。

4. 工业土壤(Industrial Soils)

工业土壤是指为了生产工业生产而施加影响或加工而形成的土壤,如由于矿产开采、能源燃烧、污染处理等而形成的土壤。

二、土壤的特点

1. 对环境的敏感性

土壤是人类活动的重要媒介,土壤物理化学性质具有很强的可塑性,受环境影响易受污染,因此,必须重视土壤环境的保护。

2. 水分的基本作用

土壤的水分状况对植物生长至关重要,它是植物吸收养分的桥梁。

此外,土壤水分的分布状况还是植被的变化、地貌形态的变化等的重要因素。

3. 养分的构成

土壤中含有大量的组成元素,主要有氮、磷、钾等养分元素,这些元素能够为植物提供高质量的养分物质,有利于植物的正常生长发育。

土壤类型分类

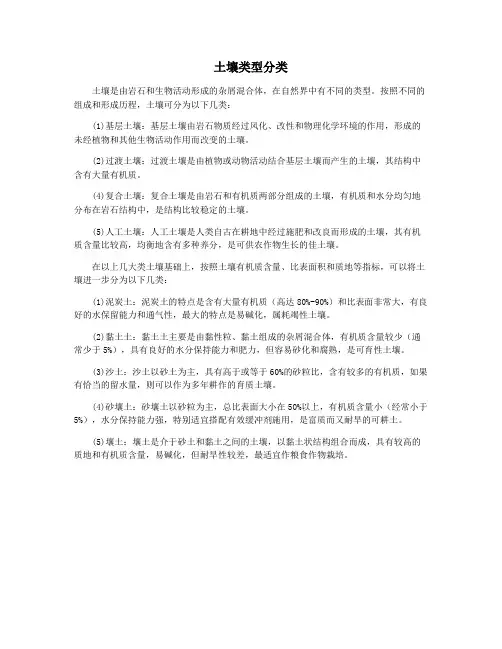

土壤是由岩石和生物活动形成的杂屑混合体,在自然界中有不同的类型。

按照不同的组成和形成历程,土壤可分为以下几类:

(1)基层土壤:基层土壤由岩石物质经过风化、改性和物理化学环境的作用,形成的未经植物和其他生物活动作用而改变的土壤。

(2)过渡土壤:过渡土壤是由植物或动物活动结合基层土壤而产生的土壤,其结构中含有大量有机质。

(4)复合土壤:复合土壤是由岩石和有机质两部分组成的土壤,有机质和水分均匀地分布在岩石结构中,是结构比较稳定的土壤。

(5)人工土壤:人工土壤是人类自古在耕地中经过施肥和改良而形成的土壤,其有机质含量比较高,均衡地含有多种养分,是可供农作物生长的佳土壤。

在以上几大类土壤基础上,按照土壤有机质含量、比表面积和质地等指标,可以将土壤进一步分为以下几类:

(1)泥炭土:泥炭土的特点是含有大量有机质(高达80%-90%)和比表面非常大,有良好的水保留能力和通气性,最大的特点是易碱化,属耗竭性土壤。

(2)黏土土:黏土土主要是由黏性粒、黏土组成的杂屑混合体,有机质含量较少(通常少于5%),具有良好的水分保持能力和肥力,但容易砂化和腐熟,是可育性土壤。

(3)沙土:沙土以砂土为主,具有高于或等于60%的砂粒比,含有较多的有机质,如果有恰当的留水量,则可以作为多年耕作的育质土壤。

(4)砂壤土:砂壤土以砂粒为主,总比表面大小在50%以上,有机质含量小(经常小于5%),水分保持能力强,特别适宜搭配有效缓冲剂施用,是富质而又耐旱的可耕土。

(5)壤土:壤土是介于砂土和黏土之间的土壤,以黏土状结构组合而成,具有较高的质地和有机质含量,易碱化,但耐旱性较差,最适宜作粮食作物栽培。

广东省土壤分类广东典型土壤主要有富铝土、变性土、初育土、人为土,影响土壤形成的各种自然条件包括母质、气候、生物、地形、成土年龄等五大因素。

(一)富铝土富铝土是在热带和亚热带湿润气候条件下,土体中的铝硅酸盐矿物受到强烈分解,基盐不断淋失,而氧化铁、铝在土壤中残留和聚集所形成的土壤,其中氧化铝的稳定性最强,因而称之为富铝土。

广东的富铝土类型包括的土类有砖红壤、砖红壤性红壤、红壤和黄壤。

赤红壤,红壤,砖红壤是广东省最重要的地带性土壤,其分布面积分别占全省土壤面积的24.8%,37.96%,5.15%。

①赤红壤赤红壤系南亚热带的地带性土壤,主要分布在广东省北纬21°35'─24°30'之间海拔300─450m以下的丘陵台地。

面积约为658万ha,占全省土壤面积的45%。

其中惠阳地区(占22.6%)、肇庆地区(占17.2%)、江门市(占13.4%)、广州市(占11.2%)、梅县地区(占10.96%)等面积较大。

其次,茂名、汕头、佛山、深圳、湛江、珠海等市面积较小,分别占其总面积7.49%、7.45%、4.44%、2.04%、1.79%、0.94%、0.91%。

其中耕种的旱地仅占该土类 4.5%。

由此可见,我省尚未开发利用的赤红壤资源是相当丰富的。

②砖红壤砖红壤是我国最南端热带雨林或季雨林地区的地带性土壤。

广东省的砖红壤主要分布在雷州半岛海康、钦州湾北岸、遂溪、廉江、徐闻等县以及湛江市郊。

其母质主要有浅海沉积物和玄武岩。

③红壤红壤主要分布在广东的北部,其代表性植被为常绿阔叶林,主要有壳斗科、樟科、茶科、冬青、山矾科、木兰科等构成,此外尚有竹类、藤本。

一般低山浅丘多稀树灌丛及禾本科草类,少量为马尾松、和云南松组成的次生林。

④黄壤黄壤的形成包含富铝化作用和氧化铁的水化作用两个过程。

由于高温多雨、岩石风化强烈,在成土过程中难移动的铁、铝在土壤中相对增多;土壤终年处于相对湿度大的环境中,土体中大量氧化铁发生水化作用而形成针铁矿。

土壤类型特征20世纪50年代初到80年代末,苏联的土壤发生学分类对我国土壤学发展影响很深,不足之处是缺乏定量标准。

从2世纪60年代兴起、70年代广为应用的土壤系统分类成为当今世界土壤分类的主流。

中国土壤系统分类以诊断层和诊断特性为基础,是一个定量化、标准化和国际化的分类,该系统分类把中国土壤划分出14个土纲:有机土、人为土、灰土、火山灰土、铁铝变性土、干旱土、盐成土、潜育土、均腐土、富铁土、淋溶土、雏形土和新成土。

一、有机土1.土纲定义与成土环境有机土是在地面积水或长期土壤水分饱和,生长水生植物的条件下,以泥炭化成土过程为主,富含有机质的土壤,相当于土壤发生分类中的有机水成土,全球地势低洼地区都有分布。

有机土虽属非地带性土壤,但也有其特殊的成土环境。

首先是只要有潮湿潴水低地,无论寒带或温带都可发育有机土。

我,国有机土集中分布于东北的大小兴安岭、长白山地,青藏高原的江河源区,川西北的若尔盖盆地及祁连山地和巴颜喀拉山地。

通常所在地形为相对低洼、地表潴水,或具有不透水的冻土层的高寒滩地坡麓,河流宽谷低阶地,山麓潜水渗溢地段,湖滨平地,古冰碛洼地。

地下水位高,地表积水,多数地区为高寒沼泽化草甸,生长耐寒湿,中生、多年生,或混生湿生多年生草本植物,生长茂密,覆盖度80%〜95%以上。

有机土发育地区年平均气温-2〜-5°C,土壤冻结时间较长,年降水量400〜600mm,蒸发量小,湿度大。

2.成土过程包括泥炭积累过程和潜育化过程。

(1)泥炭积累过程。

有机土发育于潮湿环境中,植物生长繁茂,覆盖度大,根系发达,入土深,每年有大量有机残体补给土壤,在长期低温和季节性冻结过湿条件下,增强了厌氧还原过程的作用土壤中几乎缺少纤维分解细菌,使不同时期产生的有机残体以未分解、半分解和部分腐殖化形式积累于土体表层,形成暗色调的泥炭层。

有机质含量200〜500g/kg,泥炭层厚50〜200cm。

(2)潜育化过程。

有机土As层之下,长期渍水处于厌氧环境,土壤中高价铁、锰的氧化物还原为低价形态,溶解度较大,可随水在土壤中移动并参与某些次生矿物的形成,生成蓝铁矿[Fe3(PO4)4・2H2O],硫铁矿(FeS2)、菱铁矿(FeCO3)、菱锰矿(MnCO3)等,土壤由黄棕转变为青灰,蓝灰、灰黑色,称潜育层。

中国土壤的分类及分布土壤已经成为新教材中添加的一个内容,现在的地理考试中也常见到以土壤为情境材料的知识考查.土壤的成分和类型其实从视频中我们可以大致的了解了土壤,有些人对土壤中有机质的形成与积累一直搞不清楚,总是不能够准确的判断微生物多的时候有机质多还是少,其实关于这个问题可以从一个小侧面去解读:有的微生物可以分解有机质,使之成为腐殖质,但有的微生物却会以这些有机质为食物,会消耗掉它们,另外还要考虑到当地的枯枝落叶是否多。

再此之外还需要考虑的是这些被微生物分解形成的有机质是不是能够在当地累存,比如热带雨林枯枝及败叶较多,微生物也丰富,但分解后这些腐殖质一部分被雨水淋溶带走,一部分被生物转化为无机物吸收,所以土壤中腐殖质并不多,反而在亚寒带针叶林的腐殖质较多。

从这里也可以知道几大黑土地都不是在纬度较低的区域形成的,形成后到现在由于人类的盲目开发,地表水土流失加剧,黑土地层有所变薄!其实土壤无处不在!无论你走到地球上的什么地方,土壤总是在你脚下。

如果没有土壤,植物就无法获得养分,地球上的其他生命都将受到影响。

因此,土壤是地球上最重要的宝藏之一!那么,土壤到底是什么?又有什么分布特点呢?一起来看看吧!在地球历史的初始时期,地球的表面主要是岩石,十分贫瘠。

而随着时间发展,土壤开始逐渐在地球表面形成。

当幼儿时期的地球冷却下来后,风化和侵蚀的过程就陆续开始了。

风化作用是通过物理或化学过程将岩石破碎成较小的岩石,侵蚀作用是指这些较小的岩石被风或水从较大的母岩中带走。

根据风化岩石的大小,可以将其视分为黏土(clay)、粉土(silt)或砂土(sand),更大的则为砾石。

在前三种物质中,黏土是最小的,而砂土是最大的,粉土介于两者之间。

这三种不同大小的风化和侵蚀岩石共同组成了土壤。

根据这三种不同大小颗粒的比例,土壤将具有不同的性质。

下面这张图可以帮助我们更好地理解土壤的组成。

如果一种土壤中有25%是砂土,40%是粉土,35%是黏土,那它为黏壤土。

中国土壤分类以土壤发生学为指导,土壤属性为依据的一种土壤分类系统。

中国在20世纪三、四十年代,曾采用美国马伯特制订的的土壤分类;50年代初期开始,采用苏联的地理发生学土壤分类。

1958年-1960年全国第一次土壤普查时,总结农民群众鉴别土壤农业性状的经验,提出了第一个农业土壤分类系统。

1978年中国土壤学会提出了《全国土壤分类暂行草案》。

在此基础上,全国第二次土壤普查开始时,于1979年7月提出《暂拟土壤工作分类系统》(修改稿);在此次土壤普查的野外工作接近完成时,于1987年12月在太原召开土壤分类会议拟订出《中国土壤分类系统》,经过修改,于1992年定稿,确立了12个土纲、29个亚纲、61个土类和231个亚类的高级分类单元;基层分类单元为土属、土种和变种,而以土种为基本单元。

中国土壤系统分类十四个土纲:1.有下列之一的有机土壤物质(土壤有机碳含量≥180 g/ kg 或≥[ 120g/ kg + (粘粒含量g/ kg ×0. 1) ] 。

* 有机土(Histosols)2.其他土壤中有水耕表层和水耕氧化还原层;或肥熟表层和磷质耕作淀积层;或灌淤表层;或堆垫表层。

人为土(Anthrosols)3.其他土壤在土表下100cm 范围内有灰化淀积层。

灰土(Spodosols)4.其他土壤在土表至60cm 或至更浅的石质接触面范围内60 %或更厚的土层具有火山灰特性。

火山灰土(Andosls)5.其他土壤中有上界在土表至150cm 范围内的铁铝层。

铁铝土( Ferralosols)6.其他土壤中土表至50cm 范围内粘粒≥30 % ,且无石质或准石质接触面,土壤干燥时有宽度> 0. 5cm 的裂隙,和土表至100cm 范围内有滑擦面或自吞特征。

变性土(Vertosols)7.其他土壤有干旱表层和上界在土表至100cm 范围内的下列任一诊断层:盐积层、超盐积层、盐磐、石膏层、超石膏层、钙积层、超钙积层、钙磐、粘化层或雏形层。