第三章 土壤分类..

- 格式:ppt

- 大小:1.63 MB

- 文档页数:44

二、土壤分布规律随着地形的变化和土壤水分的再分配,绥棱县土壤的分布是有一定规律的,地势从高到低,方向从东到西,分布的次序是黑土一草甸土一沼泽土或泛滥土。

另一形成是黑土一草甸黑土一草甸土一沼泽土或泛滥土。

(附我县土壤断面图)三、土壤分类及其命名我县土壤分类是依据土壤发生学,物理特性和人类因素的影响,进行综合分类的。

采取五级分类制,即土类、亚类、土属、土种、变种(省略),各级分类单元是根据成土条件,成土过程,剖面形态,土壤属性和肥力特征进行划分的。

1、土类:土类是土壤的高级分类单元,它是根据土壤的形成条件,成土过程,土壤主要属性划分的。

不同土类在成土过程中存在着质的差异。

各种土类都是在一定的生物、气候、水文、地质、耕种等条件综合作用下形成的。

每一土类代表土壤形成过程的一定发育阶段。

各自具有独特的成土过程和剖面形态。

土类与土类之间有本质的差别,同一土类的成土条件,成土过程、剖面形态特征及其利用,改良培肥方向基本一致。

2、亚类:亚类是土类的辅助单元,是在同一土类范围内的过渡类型,根据主要成土过程以外的条件,例如:由地形等因素的变化所导致的水、热状况,植被类型差异而产生的成土过程或新的附加的成±过程来划分的。

它是反映土类的主导成土过程中,新生的发育阶段,即在原有成土过程的基础上,增加了新的附加的成土过程。

同一亚类具有相同的成土过程和发育阶段,有比较一致的水热状况和一致的剖面构造。

所以,同一亚类利用改良,培肥和农田基本建设方向比土类更为接近。

3、土属:土属是在土壤发生学上有互相联系的,承上启下的分类单元。

其位置在亚类和土种之间。

主要是根据母质、水文、浸蚀和堆积的地方性因子来划分的油于这些方面性条件的差异,所引起土壤性质的变化,这种变化只能延续或加速土壤形成过程的方向,土属应能明确反映出土壤的主要毛病和改良途径。

4、土种:土种是土壤分类的基本单元。

也是农民区别土壤的基本单元,土种划分是根据:土壤的熟化程度和肥力特点。

第三章土壤植被第一节土壤分类土壤类型分布朝阳市土壤总面积为3357万亩,其中褐土2456万亩,占土壤总面积的73.16%,主要分布在低山丘陵地区;棕壤673万亩,占总面积的20.05%,主要分布在低山丘陵区,在高山上也有零星分布;草甸土219万亩,占总面积的6.52%,主要分布在河流两岸的河漫滩、超河漫滩及低阶地上,在山间谷地、丘陵漫岗间低平地和山间小平原上也有少量分布;风沙土8.87万亩,占总面积的0.26%,主要分布在建平西部接近内蒙古的边缘地带。

土壤的分布与成土因素有着十分密切的关系。

朝阳市地域辽阔,地形复杂。

因此,土壤分布不仅具有水平地带性和区域分布规律,而且还具有垂直地带性的分布。

[土壤的水平分布] 朝阳市地貌由努鲁儿虎山脉、松岭山脉的北东向构造平行山脉所组成,使全区地势由北向东南呈阶梯或倾斜状。

由西北向东南依次为努鲁儿虎山侵蚀构造中低山;北票-大城子的大凌河两侧断块盆地及侵蚀丘陵谷地;辽西古拗陷松岭山地及山海关隆起褶皱块山的北缘等。

努鲁儿虎山和松岭山脉,构成朝阳市山地骨架,是北南和西北热量与水气交流的天然屏障,构成朝阳市不同生物气候及土壤水平地带分布的重要界限。

松岭山脉南麓为棕壤主要分布区,由南向北依次出现的土壤为棕壤-褐土。

朝阳县王营子、六家子、瓦房子、董家店,喀左县的羊角沟、尤杖子、十二德堡、南公营子、白塔子,凌源县的三十家子、佛爷洞、河坎子、三道河子、大河北、松岭等乡和建昌县均为棕壤分布区;到朝阳市中部、北部,则由棕壤区变为褐土区,形成纬度地带分布规律。

松岭山脉东麓亦为棕壤主要分布区,由东向西依次出现地带性土壤仍是棕壤-褐土。

北票、朝阳两县与义县、锦县接壤地区,北起北票小塔子、常河营子、上园、三宝营、巴图营子向南延至朝阳县大屯、根德、王营子、王伦沟等乡均为棕壤分布区,此线向西则为褐土区。

[土壤垂直地带性分布] 朝阳市为辽西中低山丘陵区,海拔1000米以上的中山就有数十座,地势坡度较大,因气候、植被随地势的变化而发生变化,从而导致土壤类型的变化。

第三章土壤分类和分布第一节土壤类型的划分一、土壤分类的理论基础土壤是在气候、生物、地形、母质、时间和人为活动等因素综合作用下,随其所处的环境条件的不断变化而发生、发育和演变,并在自然界中能看到、摸到、量测和研究的实体。

土壤形态和属性的差异,随时间的增长而加强。

所以土壤分类,就是以土壤发生学理论的基础把各种自然土壤和耕作土壤,按发育程度系统地加以区分。

二、土壤分类依据土壤是历史的自然客体,人类劳动的产物,深受其多种成土因素的作用影响,但其深刻的程度是不一致的。

不同母质、不同植被、不同气候、不同地形以及成土时间长短和人类活动强弱不同,土壤的形成、发育、演变和所呈现的基本特性因地因时而异,自然界出现千差万别的土壤,但不同土壤之间,又有内在的联系。

所以土壤成土条件,成土过程和土壤属性,人类活动有机地结合是土壤发生分类的依据。

三、土壤分类原则(一)土壤分类发生学原则土壤分类是土壤普查的技术核心。

分类系统的科学性、生产性、地方性,关系到土壤普查的质量和资料的应用价值。

分类是综合地反映了土壤的发展规律,不但要体现不同发育阶段,各类土壤的基本性质,肥力特征,而且,要揭示土壤内部矛盾和改良利用方向,同时还必须反映地带性和非地带性,主导成土过程与土壤基本性质,高、低级分类相统一的原则。

各级土壤分类单元不仅具有独特的土壤属性,而且还有发生学联系。

(二)自然土壤与耕地土壤相统一的原则土壤是劳动的产物,耕地土壤是从自然土壤经人类长期耕作,培肥、改良、熟化演变而成的,只有把两者视为一个统一体,才能充分体现土壤分类系统的客观性和实践性。

(三)土壤分类系统性原则土壤有一个自身的发生、发展和演变的系统规律,所以,土壤分类也必须相应地全面地反映各级土壤的上下联系和演变规律,形成一个统一完整的分类系统。

四、土壤分类的划分标准杭州市第二次土壤普查的土壤分类,是参照全国第二次土壤普查工作分类暂行方案及浙江省第二次土壤普查工作分类暂行方案(修订稿)和1985年9月“浙江省第二次土壤普查分类系统(修订稿)”的分类要求,结台各县(市、区)土种的比土评土和土壤分析化验结果,归纳,修改县(市,区)分类后拟订的。

土壤肥料学(土壤学部分)教案第一章:土壤概述一、教学目标1. 了解土壤的定义、组成和特性。

2. 掌握土壤的主要功能和作用。

3. 了解土壤的分类和分布。

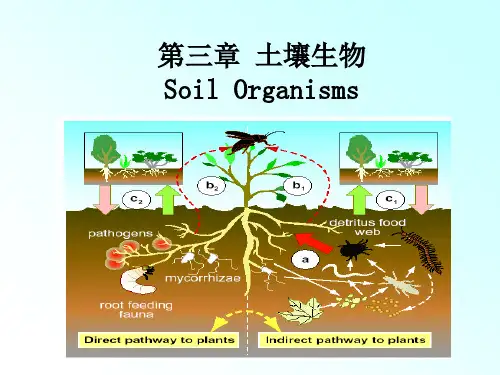

二、教学内容1. 土壤的定义和组成:土壤的概念、土壤的组成要素(矿物质、有机质、水分、空气和生物)。

2. 土壤的特性:土壤的吸附性、保水性、通气性、渗透性和稳定性。

3. 土壤的功能和作用:土壤的支持植物生长、土壤的过滤和净化功能、土壤的微生物作用。

4. 土壤的分类和分布:土壤的分类体系、不同类型的土壤及其分布。

三、教学方法1. 讲授法:讲解土壤的定义、组成、特性和功能。

2. 案例分析法:分析具体土壤实例,加深学生对土壤特性和功能的理解。

3. 小组讨论法:讨论土壤分类和分布的问题,培养学生的思考和合作能力。

四、教学评估1. 课堂问答:检查学生对土壤定义、组成和特性的理解。

2. 小组报告:评估学生在小组讨论中对土壤分类和分布的理解和分析能力。

第二章:土壤形成与发育一、教学目标1. 了解土壤形成的基本原理和过程。

2. 掌握土壤发育的主要因素和影响。

3. 了解土壤发育的不同阶段和特点。

二、教学内容1. 土壤形成的基本原理:物理风化、化学风化、生物风化。

2. 土壤发育的因素:母质、气候、生物、时间和地形。

3. 土壤发育的阶段:原生土壤、次生土壤和成熟土壤。

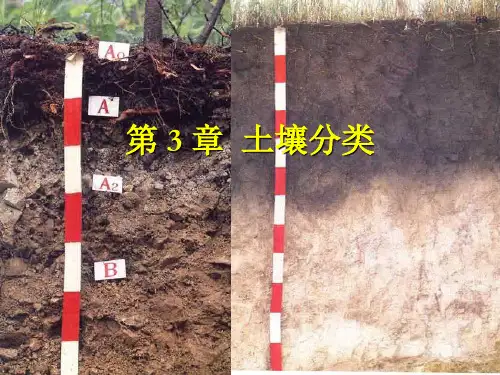

4. 土壤发育的特点:土壤层次性、土壤质地变异和土壤剖面结构。

三、教学方法1. 讲授法:讲解土壤形成的基本原理和土壤发育的因素。

2. 实地考察法:组织学生进行土壤剖面观察,加深对土壤发育阶段和特点的理解。

3. 小组讨论法:讨论土壤发育的不同阶段和特点,培养学生的思考和合作能力。

四、教学评估1. 课堂问答:检查学生对土壤形成原理和土壤发育因素的理解。

2. 土壤剖面观察报告:评估学生在实地考察中对土壤发育阶段和特点的观察和分析能力。

第三章:土壤物理性质一、教学目标1. 了解土壤的物理性质和其对土壤功能的影响。

2. 掌握土壤质地、土壤结构、土壤孔隙度和土壤湿度等概念。

《土壤学》章节笔记第一章土壤概述一、土壤的定义与功能1. 土壤的定义:土壤是地球陆地表面的一层复杂自然体,它是由矿物质、有机质、水分、空气和生物等多个组成部分相互作用形成的。

土壤不仅是植物生长的介质,也是地球生态系统的重要组成部分。

2. 土壤的功能:(1)生产功能:- 提供植物生长所需的水分和养分。

- 为植物根系提供支持和固定。

- 作为农业生产的基础,直接影响作物产量和品质。

(2)生态环境功能:- 维持生物多样性,为微生物、动物和植物提供栖息地。

- 参与地球上的水循环,影响地表水和地下水的质量和数量。

- 吸收、转化和降解环境中的污染物,具有自净能力。

- 固定碳素,对全球气候变化有重要影响。

(3)水文功能:- 调节降水径流,减少水土流失。

- 储存水分,缓解干旱对植物生长的影响。

- 过滤和净化水分,影响水质。

(4)社会功能:- 提供建筑和工程用地的基础。

- 作为文化和历史遗产的一部分,反映人类活动的历史。

- 为人类提供休闲娱乐的场所。

二、土壤的形成与分类1. 土壤的形成:土壤的形成是一个长期的地质过程,主要包括以下几个阶段:(1)成土过程:母质经过物理、化学和生物作用形成土壤的过程。

(2)土壤风化:母质在气候因素作用下发生物理和化学变化。

(3)土壤侵蚀:水流、风力等自然因素和人类活动导致土壤流失。

(4)土壤沉积:侵蚀后的土壤物质在低洼地带沉积。

土壤形成的主要因素:(1)气候:温度和降水影响土壤的风化和生物活动。

(2)母质:提供土壤的矿物质和部分养分。

(3)生物:植物、动物和微生物通过其生命活动影响土壤的形成。

(4)地形:影响土壤的水分、温度和侵蚀程度。

2. 土壤的分类:土壤分类系统多样,以下是一些常见的分类方法:(1)按土壤质地分类:- 砂土:颗粒粗糙,通透性好,但保水保肥能力差。

- 壤土:颗粒适中,通透性和保水保肥能力较好。

- 粘土:颗粒细小,保水保肥能力强,但通透性差。

(2)按土壤酸碱度分类:- 酸性土壤:pH值小于7,常见于湿润气候区。

《土壤地理学》复习思考题第一章土壤系统组成、结构与功能1. 土壤由哪些物质组成?它们之间相互关系如何?(1) 土壤由三相物质五种组分构成:固相一一土壤矿物质、有机质和活的生命有机体;液相一一土壤水和土壤溶液;气相一一土壤空气。

⑵ 它们之间是相互联系、相互作用的有机整体;液相和气相经常处于此消彼长的状态。

2. 次生矿物有哪些类型?对土壤特性有哪些影响?(1) 可分成三类:简单盐类、次生氧化物矿物和次生铝硅酸盐矿物 (黏土矿物)。

(2) 既是土壤中黏粒和无机胶体的组成部分,有些可作为黏粒薄膜包裹着粉粒和沙粒,使它们染上各种颜色,并起着胶结剂的作用,使粗细颗粒互相黏结形成聚集体;也是土壤固体物质中最有影响的部分,土壤颗粒大小与其有一定关系。

3. 土壤有机质由哪些成分组成?对土壤有哪些影响?(1) 包括:动植物残体、微生物体及其不同分解阶段的产物,以及由分解产物合成的腐殖质等。

(2) ①有机质是作物氮、磷及硫等营养元素的给源,并且作为生理活性物质而影响作物的生长发育;②有机质特别是腐殖质本身的胶体特性对土壤的吸收性能、阳离子代换性能、与土壤金属离子的络合性能,以及对土壤缓冲性能等产生巨大的影响;③有机质还与土壤团聚体的结构状况有密切的关系,而它们又是影响土壤水分渗透、水分含量、耕性、通气性、温度、微生物活性,以及植物根的穿透性的主要因素。

4. 土壤有机质与腐殖质的概念有何不同?腐殖质的性质涉及哪些方面?(1) 腐殖质是土壤有机质的一个重要组分,它的含量占土壤有机质总量的50% —65% ;土壤有机质是泛指以各种形态和状态存在于土壤中的各种含碳有机化合物;土壤腐殖质是土壤有机质中暗色无定形的高分子化合物。

(2) 元素组成、功能团含量、分子大小和形状、化学结构、与其他物质之间的作用和生理活性。

5. 什么叫做土壤有机-无机复合体?它对土壤的特性有哪些影响?(1) 土壤有机一无机复合是有机物质与矿物质(或黏粒)通过各种力的作用相互结合的现象。