登临词

- 格式:ppt

- 大小:708.50 KB

- 文档页数:24

关于登临的古诗登临是一种特殊的体验,是一种追寻自由心灵的感觉,也是一种寻找自我的过程。

自古以来,许多文人墨客都喜欢登高临远、追寻更高远的境界,他们用生动的诗句描绘出登临的美好与感悟,留下了许多经典诗篇,启示了后人对追寻人生意义的探索。

在诗歌中,登临不仅是一种感受,更是一种境界、一种精神追求。

以下就是一些登临的古诗。

唐代杜甫在《登高》中写道:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

”这首诗表达了登高所感,细致地描绘了自然环境,其中“风急天高猿啸哀”,画面感十足,令人彷佛身临其境。

而作者自己的真情实感更是形象地表述了人的生存境遇、命运的起伏与挣扎,借此寄予了人世间艰难的人生感慨。

唐代白居易在《赋得古原草送别》中写道:“离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孙去,萋萋满别情。

”这首诗所表现的是登临时壮美的自然景色,让读者感受到那壮阔、宏伟的远山,游离在天地之间的自由感受。

同时诗中又藏有深意,抒发了人生有始有终,盛衰兴废之无常,又强调生命的自我重生的精神追求。

唐代李商隐在《夜泊牛渚怀古》中写道:“牛渚西江夜,青天无片云。

登舟望秋月,空忆谢将军。

余亦能高咏,斯人不可闻。

明朝挂帆去,惟愿人长存。

”这首诗的登高体验是围绕自然环境中的西江夜景所展开的,表面上是在赞美自然风景的壮美与气势,而深层次上,则是想象了一个自由流动的人,追寻自己寻味自己人生的慨叹。

同时也启示了跨越千年,诗人的精神魂魄长存于世。

宋代苏轼在《江城子·密州出猎》中写道:“老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

”这首诗中的登高体验情景,更具有豪情壮志和眼界的广阔。

可能由于作者此时身处官场,但他用荒淫、豪放的语言,表达了想要追求自由与热情的精神,让人遐想许多惊天动地的场面。

古代登临诗词三百首一、古代登临诗词的背景和意义1.1 登临诗词的起源和发展•诗歌在古代中国有悠久的历史,登临诗词作为其中的一种形式,在唐代达到了巅峰。

•登临诗词源于古代文人士大夫登山观景的经历,体现了他们对大自然的热爱和追求。

•登临诗词的发展经历了不同时期的变化,从南朝的山水田园风光描写,到唐代的触景生情描写。

1.2 登临诗词的主题与意义•登临诗词的主题涉及到了自然景观、人生哲理、历史典故等方面,展现了古代文人的才情和思想境界。

•诗人通过描绘登山观景的场景,表达他们对人生意义的思考和追求。

•登临诗词的意义也在于它对于传承和发扬古代文化的作用,使人们通过阅读诗词,了解古代文人的世界观和价值观。

二、代表作品欣赏2.1 杜甫《登高》•诗中以登高为主题,通过描绘自然景观和抒发情感,表达了诗人对现实的思考和对个人命运的忧虑。

•杜甫通过山川景色的描绘,展现了自然的壮丽和恢弘,既体现了他对大自然的热爱,又体现了他对现实的无奈和失落。

•诗中也贴近生活,描绘了普通百姓的苦难和艰辛,抒发了诗人对社会现实的关切和思考。

2.2 王之涣《登鹳雀楼》•诗中以登临鹳雀楼为主题,通过描述楼中的景色和思考人生,表达了诗人对个人命运和社会现实的感慨。

•王之涣以鸟瞰的视角,描绘了楼外的景色,展现了大自然的壮丽和辽阔。

•诗中也抒发了诗人对人生的思考和追求,表达了他渴望在官场中有所作为的愿望和对现实的失望。

2.3 苏轼《登建康赏心亭》•诗中以游览赏心亭为主题,表达了诗人对美景的赞扬和对人生的思考。

•苏轼通过描绘园中的风景和观察众人的行为,展现了宫廷生活的奢华和人们的欢乐。

•诗中也抒发了诗人对现实的反思,表达了他对人生的疑惑和追求真理的决心。

三、登临诗词在文化传承中的意义3.1 登临诗词的影响力•登临诗词作为中国古代文化的重要组成部分,对后世产生了深远的影响。

•它不仅在文学创作上起到了示范和启示的作用,还对后世文人的审美观念和价值取向产生了积极的影响。

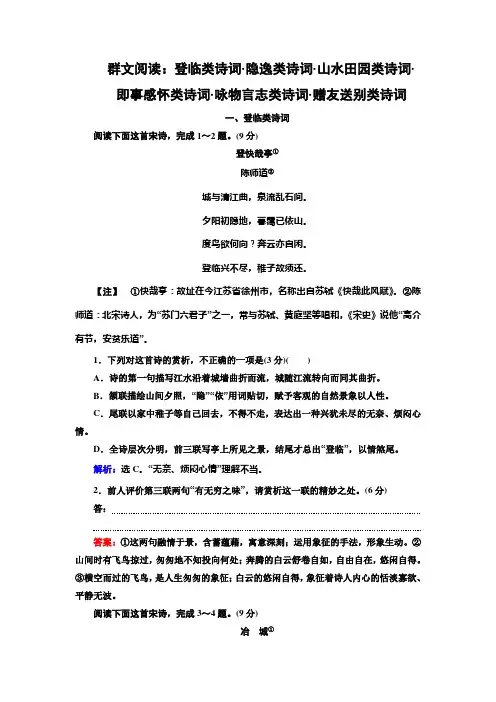

群文阅读:登临类诗词·隐逸类诗词·山水田园类诗词·即事感怀类诗词·咏物言志类诗词·赠友送别类诗词一、登临类诗词阅读下面这首宋诗,完成1~2题。

(9分)登快哉亭①陈师道②城与清江曲,泉流乱石间。

夕阳初隐地,暮霭已依山。

度鸟欲何向?奔云亦自闲。

登临兴不尽,稚子故须还。

【注】①快哉亭:故址在今江苏省徐州市,名称出自苏轼《快哉此风赋》。

②陈师道:北宋诗人,为“苏门六君子”之一,常与苏轼、黄庭坚等唱和,《宋史》说他“高介有节,安贫乐道”。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)()A.诗的第一句描写江水沿着城墙曲折而流,城随江流转向而同其曲折。

B.颔联描绘山间夕照,“隐”“依”用词贴切,赋予客观的自然景象以人性。

C.尾联以家中稚子等自己回去,不得不走,表达出一种兴犹未尽的无奈、烦闷心情。

D.全诗层次分明,前三联写亭上所见之景,结尾才总出“登临”,以情煞尾。

解析:选C。

“无奈、烦闷心情”理解不当。

2.前人评价第三联两句“有无穷之味”,请赏析这一联的精妙之处。

(6分)答:答案:①这两句融情于景,含蓄蕴藉,寓意深刻;运用象征的手法,形象生动。

②山间时有飞鸟掠过,匆匆地不知投向何处;奔腾的白云舒卷自如,自由自在,悠闲自得。

③横空而过的飞鸟,是人生匆匆的象征;白云的悠闲自得,象征着诗人内心的恬淡寡欲、平静无波。

阅读下面这首宋诗,完成3~4题。

(9分)冶城①刘克庄②断镞遗枪不可求,西风古意满原头。

孙刘数子如春梦,王谢千年有旧游。

高塔不知何代作,暮笳似说昔人愁。

神州只在阑干北,度度来时怕上楼。

【注】①冶城:在今天江苏南京市内朝天宫一带,这里是春秋时代冶铸刀枪剑戟的中心。

②刘克庄:南宋末年豪放派诗人。

3.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)()A.曾是铸造兵器之地,而今寻断镞遗枪都不可得,首句把人带入沉重孤绝的历史感中。

B.西风萧瑟,古意悲凉,“满原头”凸显出一片苍茫之境,使抽象的思想活动变得形象化了。

18 登临词二首小重山陈亮碧幕霞绡一缕红。

槐枝啼宿鸟,冷烟浓。

小楼愁倚画阑东。

黄昏月,一笛碧云风。

往事已成空。

梦魂飞不到,楚王宫。

翠绡和泪暗偷封。

江南阔,无处觅征鸿。

【内容赏析】“槐枝啼宿鸟,冷烟浓。

”槐枝里投宿的鸟在啼叫着,冷烟浓密,残霞消失,暮色苍茫。

“啼”字、“冷”字表明词人对暮秋景色的主观感受,带着浓厚的感情色彩。

“小楼愁倚画阑东”,这句带出一个“愁”字,表明自己是怀着愁绪倚在画阑之东的,为的是迎候月光,排遣愁绪。

下句“月”字之上冠以“黄昏”二字,表明了这时候不是月光如水,而是凄冷的朦胧的月光,又听到透过碧云风传来的笛声。

这首词上片写景,从一缕红、啼鸟、冷烟、黄昏月,到一笛风,创造出浓重的凄冷气氛、烘托出自己的心情。

下片写情,曲折而形象地抒发自己的忠愤,构成了全词悲切婉转的情调。

桂枝香[常识·速览][识作者]中国十一世纪的改革家——王安石王安石(1021-1086),字介甫,号半山,封荆国公,世人又称王荆公,临川(今江西)人,北宋杰出的政治家、文学家。

在文学中具有突出成就。

其诗“学杜得其瘦硬”,擅长于说理与修辞,善于用典故,风格遒劲有力,警辟精绝,也有情韵深婉的作品。

他出生在一个小官吏家庭。

父益,字损之,曾为临江军判官,一生在南北各地做了几任州县官。

安石少好读书,记忆力强,受到较好的教育。

庆历二年登进士第四名,先后任淮南判官、鄞县知县、舒州通判、常州知州、提点江东刑狱等地方的官吏。

治平四年神宗初即位,诏安石知江宁府,旋召为翰林学士。

熙宁二年提为参知政事,从熙宁三年起,两度任同中书门下平章事,推行新法。

熙宁九年罢相后,隐居,病死于江宁(今江苏南京市)钟山,谥号“文”,又称王文公。

其政治变法对北宋后期社会经济具有很深的影响,已具备近代变革的特点,被列宁誉为“中国十一世纪伟大的改革家”。

与“韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩”,并称为“唐宋八大家”。

著有《临川先生文集》。

[探背景]这首词应当作于作者被罢相任知府期间。

登临诗登临诗的常见情感:(1)感怀身世自古以来,身世不畅者多喜登临,他们本欲借广阔之景聊以自慰,希望获得精神的超脱,但往往却更深地沉浸于其间,咀嚼自己的遭遇,触发出催人泪下的愤懑抑郁之情。

比如陈子昂以歌当哭,通过《登幽州台歌》中广袤无垠的时空背景,刻画了自己独立苍茫、怆然涕下的形象,抒发怀才不遇、报国无门、知音难觅、岁月无情、时不我待等复杂情感。

又如杜甫《登高»,诗人本乘兴而登,却无端因夔州的辽阔之景而顿生艰难潦倒的困苦之情,再加上白发日多却因病断酒,平白无故地惹恨添愁。

卖花声·题岳阳楼(张舜民)木叶下君山,空水漫漫。

十分斟酒敛芳颜。

不是渭城西去客,休唱《阳关》。

醉袖抚危阑,天淡云闲。

何人此路得生还?回首夕阳红尽处,应是长安。

注: 此词作于公元1083年(元丰六年)诗人被贬往郴州,途经岳阳楼时。

登岳阳楼(杜甫)昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

(2)思亲怀乡古人安土重迁,一般不轻易离家出门,一旦迫不得己而抛家离乡,则思亲怀乡之情将一直萦绕左右,那低回吟唱,真挚动人,也成为中国文学永恒的主题:戍边将士登临,伴随着他们思乡思亲之情的是对无休无止战争的厌恶:旅人登临,伴随着他们的是一颗四处飘零、疲惫不堪的焦灼之心,一种对精神家园的渴望和呼唤:思妇登临,伴随着她们的是独守空闺、亟盼夫归而不知其在何方的愁绪。

大凡登临思乡思人,或是送目远看却被青山、浮云阻隔、遮蔽,不能极望天涯:或是望尽天涯,那人却在天涯之外、杳不知其踪:诗人通过巧妙的构思,再加上精细的描绘,寄寓深沉的悲凉伤感之情。

与浩初上人同看山寄京华亲故(柳宗元)海畔尖山似剑芒,秋来处处割愁肠。

若为化作身千亿,散向峰头望故乡。

(3)怀古伤今众多风云一时的历史人物,众多风云变幻的历史事件,都留下了印迹,面对着这些胜迹或残迹,后来的登临者怎能不怀古,怎能不对历史展开他们的思考?于是吊古伤今、感时抚事、忧国忧民的情绪油然而生。

登临词的三种表现手法中国传统文学的表现方法是赋、比、兴,随着文学创作实践的不断发展,到了宋代已出现赋与比兴两个方面的一些新的突破。

后人特别是近代陈望道先生对这些创作实践进行了新的理论发掘和概括。

赋的概括是:铺叙、直抒胸臆、白描、夸张、对比、复叠。

比兴的新概括是:博喻、比拟、借代、暗示、用典、衬托、通感、点染,共十四种。

宋词因充分运用这些日臻成熟的表现手法,而显得韵味无穷,具有强烈的艺术感染力。

今试选取点染、衬托、暗示三种表现手法,结合宋代登临词的内容略作分析。

一、点染点染的方法就是把总说和分写两者紧密结合更好地反映出情事的状貌。

先看廖世美的《烛影摇红》下阕:断肠何必更残阳,极目伤平楚。

晚霁波声带雨,悄无人,舟横古渡。

数峰江山,芳草无涯,参差烟树。

上两句是对“平楚”晚景的“点”,“晚霁”以下几句都是就上面两句的意思加以染化,由此可见,所谓点染,就是指抽象的评点和具体的描写紧密结合。

判定作品是否用了点染方法,主要抓住两条:一条是看是否有抽象而简练的评点,一条是看是否有围绕评点来展开的具体描写。

一般地说评点的句子仅一、二句(慢词中或多至三句)。

而具体描写的句子则须两三句,或更多些,另外,评点与描写之间不能断开插进别的句子,至于两者谁先谁后,则没有硬性规定,但多是评点在先,描写在后。

例如岳飞的《满江红》“壮怀激烈”是点,下句至篇末“三十功名尘与土,八千里路云和月。

莫等闲,白了少年头,空悲切”是染。

二、衬托法即陪衬与烘托。

指在叙写主要事物的同时,有意识地叙写次要事物,从而使主要事物表现得更鲜明、生动、深刻。

衬托从内容上看有正衬和反衬。

试看张?N《离亭燕》:一带江山如画,风物向秋潇洒,水浸碧天何处断?霁色冷光相射。

蓼屿荻花舟,掩映竹篱茅舍。

云际客帆高挂,烟外酒帘低亚。

多少六朝兴废事,尽入渔樵闲话。

怅望倚层楼,寒日无言西下。

词的整个上阕和下阕的头两句都是极写江山美景,为的是衬托出下文所说“多少六朝兴废事,尽入渔樵闲话。

登临诗1、《登鹳雀楼》唐朝·王之涣白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

2、《登金陵凤凰台》唐朝·李白凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

3、《登高》唐朝·杜甫风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

4、《题西林壁》宋朝·苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

5、相见欢(无言独上西楼)作者:李煜无言独上西楼,月如钩。

寂寞梧桐深院锁清秋。

剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。

6、黄鹤楼作者:崔颢昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

7、《桂枝香·金陵怀古》作者:王安石登临送目,正故国晚秋,天气初肃。

千里澄江似练,翠峰如簇。

征帆去棹残阳里,背西风,酒旗斜矗。

彩舟云淡,星河鹭起,画图难足。

念往昔、繁华竞逐,叹门外楼头,悲恨相续。

千古凭高对此,谩嗟荣辱。

六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿。

至今商女,时时犹唱,《后庭》遗曲。

(这首词是王安石在罢相后归居金陵时的作品。

)。

1. 高楼耸立秋风起,遥望群山入云霄。

万里长空云欲散,心随飞鸟向远方。

2. 山巅尽揽江湖色,双眸横扫极远天。

天高云淡心更远,世间繁杂已不言。

3. 登上高峰眺明月,远处星河点满天。

寂寞山巅人独立,感叹世事如云烟。

4. 云卷云舒雁南飞,高楼上望碧空微。

峰回路转风景好,俯瞰尘寰心自游。

5. 一身登上巅峰处,万丈天空展胸怀。

远观山水皆亲近,心灵自得远离埋。

6. 登临高峰世界窄,远眺无垠更自在。

忧愁烦恼尽飘散,清风吹拂心始开。

7. 脚踏高山云彩间,目远心宁无牵挂。

天开三峡凝碧翠,才觉人事已如花。

8. 身升高楼鸟为伴,目远心宽事皆忘。

向外望尽忧愁散,心中留满山水光。

9. 云深处起高楼观,远眺清风入梦间。

静默心神随时逸,世事纷纷涌尘烟。

10. 青山绿水身抚过,高楼下看足尘过。

俯瞰群山万象尽,行云流水共心逍。