佛教与中国文化(上)

- 格式:doc

- 大小:57.00 KB

- 文档页数:13

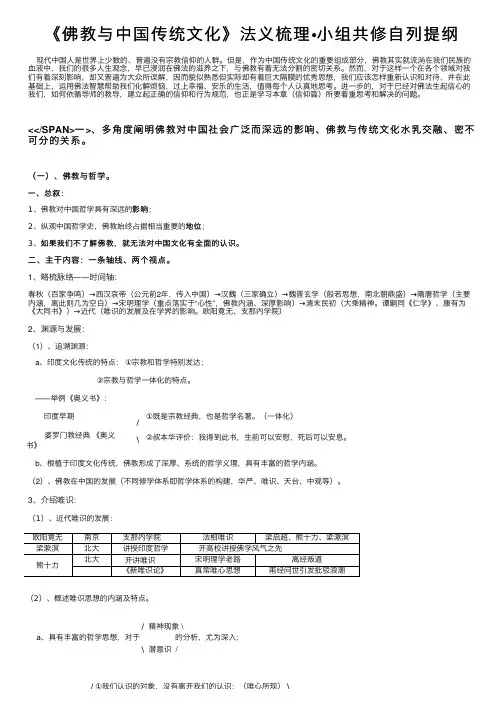

《佛教与中国传统⽂化》法义梳理•⼩组共修⾃列提纲现代中国⼈是世界上少数的、普遍没有宗教信仰的⼈群。

但是,作为中国传统⽂化的重要组成部分,佛教其实就流淌在我们民族的⾎液中,我们的很多⼈⽣观念,早已浸润在佛法的滋养之下,与佛教有着⽆法分割的密切关系。

然⽽,对于这样⼀个在各个领域对我们有着深刻影响,却⼜普遍为⼤众所误解,因⽽貌似熟悉但实际却有着巨⼤隔膜的优秀思想,我们应该怎样重新认识和对待,并在此基础上,运⽤佛法智慧帮助我们化解烦恼,过上幸福、安乐的⽣活,值得每个⼈认真地思考。

进⼀步的,对于已经对佛法⽣起信⼼的我们,如何依循导师的教导,建⽴起正确的信仰和⾏为规范,也正是学习本章(信仰篇)所要着重思考和解决的问题。

<</SPAN>⼀>、多⾓度阐明佛教对中国社会⼴泛⽽深远的影响、佛教与传统⽂化⽔乳交融、密不可分的关系。

(⼀)、佛教与哲学。

⼀、总叙:1、佛教对中国哲学具有深远的影响影响;2、纵观中国哲学史,佛教始终占据相当重要的地位地位;3、如果我们不了解佛教,就⽆法对中国⽂化有全⾯的认识。

如果我们不了解佛教,就⽆法对中国⽂化有全⾯的认识。

⼆、主⼲内容:⼀条轴线、两个视点。

1、略梳脉络——时间轴:春秋(百家争鸣)→西汉哀帝(公元前2年,传⼊中国)→汉魏(三家确⽴)→魏晋⽞学(般若思想,南北朝⿍盛)→隋唐哲学(主要内涵,离此则⼏为空⽩)→宋明理学(重点落实于“⼼性”,佛教内涵、深厚影响)→清末民初(⼤乘精神。

谭嗣同《仁学》、康有为《⼤同书》)→近代(唯识的发展及在学界的影响。

欧阳竟⽆、⽀那内学院)2、渊源与发展:(1)、追溯渊源:a、印度⽂化传统的特点:①宗教和哲学特别发达;②宗教与哲学⼀体化的特点。

——举例《奥义书》:印度早期婆罗门教经典《奥义书》/\①既是宗教经典,也是哲学名著。

(⼀体化)②叔本华评价:我得到此书,⽣前可以安慰,死后可以安息。

b、根植于印度⽂化传统,佛教形成了深厚、系统的哲学义理,具有丰富的哲学内涵。

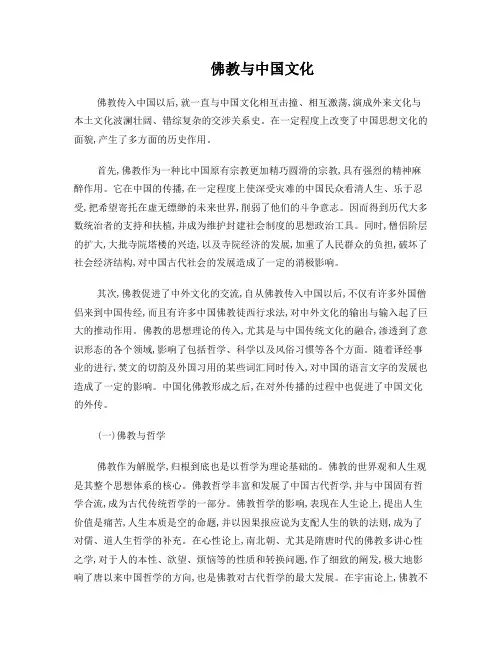

佛教与中国文化佛教传入中国以后,就一直与中国文化相互击撞、相互激荡,演成外来文化与本土文化波澜壮阔、错综复杂的交涉关系史。

在一定程度上改变了中国思想文化的面貌,产生了多方面的历史作用。

首先,佛教作为一种比中国原有宗教更加精巧圆滑的宗教,具有强烈的精神麻醉作用。

它在中国的传播,在一定程度上使深受灾难的中国民众看清人生、乐于忍受,把希望寄托在虚无缥缈的未来世界,削弱了他们的斗争意志。

因而得到历代大多数统治者的支持和扶植,并成为维护封建社会制度的思想政治工具。

同时,僧侣阶层的扩大,大批寺院塔楼的兴造,以及寺院经济的发展,加重了人民群众的负担,破坏了社会经济结构,对中国古代社会的发展造成了一定的消极影响。

其次,佛教促进了中外文化的交流,自从佛教传入中国以后,不仅有许多外国僧侣来到中国传经,而且有许多中国佛教徒西行求法,对中外文化的输出与输入起了巨大的推动作用。

佛教的思想理论的传入,尤其是与中国传统文化的融合,渗透到了意识形态的各个领域,影响了包括哲学、科学以及风俗习惯等各个方面。

随着译经事业的进行,焚文的切韵及外国习用的某些词汇同时传入,对中国的语言文字的发展也造成了一定的影响。

中国化佛教形成之后,在对外传播的过程中也促进了中国文化的外传。

(一)佛教与哲学佛教作为解脱学,归根到底也是以哲学为理论基础的。

佛教的世界观和人生观是其整个思想体系的核心。

佛教哲学丰富和发展了中国古代哲学,并与中国固有哲学合流,成为古代传统哲学的一部分。

佛教哲学的影响,表现在人生论上,提出人生价值是痛苦,人生本质是空的命题,并以因果报应说为支配人生的铁的法则,成为了对儒、道人生哲学的补充。

在心性论上,南北朝、尤其是隋唐时代的佛教多讲心性之学,对于人的本性、欲望、烦恼等的性质和转换问题,作了细致的阐发,极大地影响了唐以来中国哲学的方向,也是佛教对古代哲学的最大发展。

在宇宙论上,佛教不仅提出现象和本质皆空的学说,还着重阐发了以个人的意识和共同的「真心」为本体的学说,丰富了中国古代唯心主义本体论。

佛教与中国传统文化文学1301班2013111519 朱玉池一、佛教与哲学在中国文化史上,虽在春秋时期出现过百家争鸣的盛况。

但汉魏之后,真正对中国社会产生影响的,乃儒、释、道三家。

如果我们不了解佛教,就无法对中国文化有全面的认识。

如魏晋玄学,便深受佛教般若思想的影响。

般若典籍谈空说无,正是玄学所崇尚的境界。

故在南北朝时期,般若经典的翻译及弘扬成为热潮。

而隋唐哲学的内涵主要是佛学,如果离开佛学思想,隋唐时期的哲学史将是一片空白。

早期的儒家思想比较富有生活气息,发展至宋明理学,则将重点落实于心性。

关于心性的内容,是早期中国哲学的薄弱之处。

虽然孟子及《易经》有所涉及,但总体较为单薄。

而佛教的大、小乘经论,对心性都有着丰富且深入的阐述。

需要说明的是,佛教对于心性的认识,不仅在理论上有所建树,更落实于具体修证中。

尤其是禅宗,特别重视心性的参悟。

因而也有人说,宋明理学是戴着儒家帽子的和尚,表面为儒家,内涵却是佛家。

且不论宋明理学的兼收并蓄是否成功,其深受佛教之影响,却是不争的事实。

及至清末民初,谭嗣同、康有为、梁启超、杨度等维新人士,以大乘佛教慈悲济世的大无畏精神从事救亡图存、维新改革,虽然他们的政治改革失败了,但志士们的哲学思想却影响了数代国人。

而在他们的思想中,又有相当部分是源于佛学。

谭嗣同的《仁学》是受到华严及唯识思想的影响,开卷即言“凡为仁学者,于佛书当通华严及心宗、相宗之书”,以为“仁为天地万物之源,故唯心,故唯识”。

康有为的《大同书》则受到佛教无我思想的影响,立志打破社会各阶级的界限。

纵观中国哲学史,佛教始终占据相当重要的地位。

胡适先生早年曾撰写《中国哲学史大纲》,及半便不了了之,原因就在于他不了解佛教。

其后,他也开始研究佛教,并收集了很多禅宗方面的资料,尽管他的考证未必为教界接受,但也从中反映了他对佛教的重视以及佛教于中国哲学的深远影响。

佛教渊源于宗教和哲学特别发达的印度,具有丰富的哲学内涵。

草草整理,疏漏之处,有待增改。

文中所及,代表的是一种观点,未可尽信,对儒释道的认识,还是要身体力行。

可以肯定的是,儒家和佛教都十分重视“行”的哲学。

至于宗教是否可以作为传统文化的载体,或者说宗教是否是传统文化的唯一载体,仍需探索。

楼宇烈:佛教与当代中国文化(录音整理 by minxin)佛教,在中国是一种宗教。

提到宗教的问题,可能会引起大家很多遐想。

长期以来,除了宗教学系或者哲学系的学生有宗教学习之外,我们没有进行任何宗教方面尝试性的教育,因此大家对宗教的了解会有很多盲点,会有遐想。

宗教,这几年在国内有很大的发展,影响也是在不断的扩大,包括佛教也是这样,在南方,东南沿海地区,佛教这几年的发展尤其迅速。

这是党和政府落实了宗教信仰自由之后的变化结果。

长期以来,我们对宗教的认识,认为它是在一定历史条件下产生,有它的社会根源和认识的根源。

比如说,人对自然界的变化无法掌握,对人的生存带来很多不可知的因素,于是产生对神灵的信仰;很多被压迫阶级不能掌握自己的命运,这样的一些原因产生了宗教信仰,当然宗教也有产生,发展,消亡的过程。

如果产生宗教根源消失了,宗教也就消失了。

现在看来,这样的认识是片面的。

幻想宗教会消失,是不现实的。

世界是无限的,而人的认识是有限的,世界的无限性和人的认识的有限性这对矛盾是永远存在的,这就有可能导致宗教是永远存在的。

必然的事情一定是通过许许多多的偶然事件构成的。

偶然性事先是不能把握的,如果事先可以把握就是偶然,偶然就带来很多不可知。

举例:飞鸟飞过,恰巧落了鸟屎路在人身上:落在佛陀身上,落在他人身上,或者落在自己身上,-会有不同的说法。

为什么有的人生来富贵,有的人生来贫贱。

佛教说,前世因,后世果。

唯物主义不承认命运决定论,认为一切都是偶然,例如树上美丽的花被风吹过,有的落在路上,有的落在厕所里,人的命运就像这花,落在路上(富贵人家)和落在厕所(贫贱)都是偶然。

这显然是变了样子的宿命论说法。

佛教对中国文化的影响人类最初的哲学就是宗教,它是古代人类乃至现代社会重要的组成部分,佛教就是其中之一。

它自西汉传人我国后,发展速度之快,影响范围之广,都是其他外来宗教所不能比拟的,连土生土长的道教也望尘莫及。

佛教在中国的传播发展是与社会的发展同步的。

它与中国文化的融合是自身发展的要求,也是中国民族融合、文化融合的要求,是历史的必然趋势。

下面我将从哲学思想,风俗,文学,艺术这个方面来阐明佛教对中国文化的影响。

1.从哲学思想方面自从佛教传来中国,中国传统思想观念变不断受到佛教思想的影响。

如在人生观的问题上,儒家的始祖孔子说:“不知生,焉知死。

”而佛教认为人生的一切皆苦,认为人生的目的应当是解脱生死。

它还认为宇宙的运行就像一个轮子在转动,周而复始,永无休止。

而这又引起了下一个问题,即道德观念的问题,佛教道德观念的基础是业报轮回的理论,它认为善有善报,恶有恶报。

这些观念深深地影响着中国人的思维,致使许多人相信,人生的确有无尽的痛苦和烦恼,而生命也是在无休止的轮回中有前生有来世。

此外,善恶报应的思想在中国人的头脑中更可以说是根深蒂固了。

又如,在宇宙观的问题上,我国秦汉时期即形成了一套相当完整的、以阴阳五行学说为中心的宇宙论体系。

这一体系一直为儒家和道家所继承发扬。

而在佛教的宇宙观传来之后,这一理论体系受到严峻的挑战,在中国的思想界引起了各种争论,如有神与无神的争论、宇宙虚与实的争论等等。

这些争论对于人们正确认识宇宙和探索宇宙的奥秘有着积极的促进作用。

2.从风俗方面中国原有的儒家信仰,是着重于现实人生的建设,无暇推究生前与死后的问题,对于生前死后以及形而上的宇宙本体,都是存而不论。

纵然讲到善恶的补偿及惩罚问题也只寄望于个人的后代子孙,所谓:“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃”,就是说的这样的观念;其实,从现实的史实上看,寄望于子孙的果报是不可靠的。

因此,自从佛教传入之后,“种瓜得瓜,种豆得豆”的因果观,为中国民间带来了新兴而有力的希望。

佛教的传入与中国文化的融合佛教作为一种重要的宗教和文化传统,对中国的历史和文化产生了深远的影响。

自公元1世纪传入中国以来,佛教在中国逐渐融入了国人的生活,并对中国的哲学、艺术、文学等领域产生了广泛而深远的影响。

本文将从佛教的传入、中国文化接纳佛教、佛教对中国文化的融合三个方面来探讨佛教与中国文化的关系。

一、佛教的传入佛教是在公元1世纪传入中国的,当时佛教经过丝绸之路传入中国西北地区。

最早传入的是大乘佛教,随后又传入了小乘佛教。

佛教经过了古印度、中亚等地的影响,带来了自身的哲学思想、信仰体系和寺庙建筑等方面的文化元素。

二、中国文化接纳佛教佛教传入中国后,得到了中国政府和民众的广泛接纳。

首先,佛教融入了中国的宗教体系,与中国的道教、儒家等宗教和哲学观念形成了独特的中国佛教。

其次,佛教的思想与中国的文化传统相契合,如佛教强调的慈悲、般若等思想与中国的仁爱教育、道德观念相辅相成。

此外,佛教艺术、文学等方面的表现形式也受到了中国文化的影响,产生了独特的中国佛教艺术和佛教文学。

三、佛教对中国文化的融合佛教在中国的传入和融合不仅影响了中国的宗教和哲学,也对中国的艺术、文学、建筑等领域产生了深远的影响。

首先,在佛教艺术方面,中国佛教寺庙的建筑、佛像的雕刻等都体现了中国传统建筑和雕塑艺术的特点。

其次,在佛教文学方面,中国佛教的经典和经典故事通过文字的表达传播开来,成为中国文学宝库中的重要组成部分。

再次,在佛教哲学方面,佛教的思想与中国传统哲学如道家、儒家等产生了对话和交流,促进了中国哲学的繁荣和发展。

总之,佛教的传入与中国文化的融合是一个复杂而丰富的过程。

佛教在中国的发展和融合表明中国是一个具有开放性和包容性的文明古国,能够吸收外来文化并与本土文化相互融合。

佛教的传入丰富了中国的宗教、文化,并促进了中国文化的多元发展。

佛教作为一种重要的文化传统,对中国社会和人民的思想观念、生活方式以及价值观念产生了深远的影响,传承至今。

佛教在中国的历史与文化佛教是一种重要的文化和宗教信仰,自从公元1世纪传入中国以来就逐渐地融入中国文化当中。

佛教在中国的发展历程非常漫长,历程中吸收了中华文化的精髓并且逐渐形成了自己的特有的风格和特色。

本文将从佛教的历史发展、佛教的入华以及佛教与中华文化的融合三个方面探讨佛教在中国的历史和文化。

一、佛教的历史发展佛教始于公元前6世纪,最开始是印度的一种宗教信仰。

在公元前1世纪,佛教获得了印度帝国的支持,并迅速传播到周边国家和地区。

公元1世纪,佛教先后传入中国,由此开始了其在中国的发展之路。

佛教在中国的发展可以分为三个时期:传入时期、发展时期和盛行时期。

传入时期是佛教刚刚传入中国时期,最早的佛教所啻阵江南,这是一个国难时期,社会十分动荡,佛教的温新思想与它传入中国的时代背景相得益彰。

发展时期是从东汉以后到唐代的佛教发展的时期,佛教在这一时期不断地发展壮大,不仅在中国的人口和地区上都有大幅度的增长,同时佛教也在经典理论和学术领域上取得了非常大的发展。

盛行时期为唐代,这一时期佛教达到了中国历史上空前的高峰,佛教的文化和艺术成就在这一时期达到了顶峰,同时也让世人在美学、哲学等领域提供了很多新的创意。

二、佛教的入华佛教的入华有几个版本,目前有较为广泛接受的版本是:“西域渡徙论”的说法,即佛教是由印度人菩提达摩(或〖菩提达磨〗迦旃蒂)于公元520那年带到中国的。

佛教在中国的传播受到的阻力较大,因为佛教与传统的中华文化存在较大差异,不断与道教、儒教等传统文化发生冲突。

尽管存在很大的阻力,佛教最后还是在中国根深蒂固。

佛教在中国的传播过程中受到多种因素的影响:经济、政治、文化、教育等等。

在中国唐代以后,尤其是宋代和元代时期,佛教得到进一步发展和传播,特别是走向民间。

佛教在民间得到了广泛的传承和弘扬,其中最突出的就是被大家所熟知的“南山群经”。

这些经典的传承和弘扬让佛教逐渐地融入民间,成为了中国文化中不可或缺的一部分。

佛教与中国文化(上)楼宇烈北京大学宗教研究所所长课程前言佛教是一种外来文化,是从印度传入中国的,佛教认为人们痛苦的根源是由于在面对世间的种种现象时有分别心,因为分别而产生执着,随之产生烦恼,要消除这种痛苦,就必须认识到一切现象都是各种各件聚合而生的,并不真实。

这就是“空”的思想。

各位下午好,今天要给大家讲的就是关于佛教与中国传统文化这样一个关系问题了,我想关于佛教本身应该也是很复杂的一个问题,我对佛教本身我只能做一个很简略的介绍,主要是讲佛教跟中国文化在互动中间怎么样相互地影响,但是因为佛教是一个外来的文化了,那么这种外来文化就对中国的文化是有极大的影响,有的学者就曾经这样讲过了,如果没有佛教文化的传入,中国现在的文化可能不是这样的面貌,那样一个情况,那么我首先讲讲,简单地回顾一下佛教的创立、发展和佛教的主要的一些教义和理论。

一、佛教的创立、发展与佛教的主要思想(一)佛教概说那么佛教是创立于公元前六世经的古印度,它的创始人是释迦摩尼,释迦摩尼大约生活在公元前的566年到486年,对释迦摩尼生卒年代学术界是有很多的不同的一个说法,因为没有非常确切的一种史料来加以说明,所以大概也就是那么一个时期,他创立佛教在当时印度来讲,是针对了当时印度的一些占主导地位的宗教和学术来讲的,因为印度最古老的他们本土的宗教是婆罗门教,那么婆罗门教是很有古老的传统的,到了公元前六世纪的时候,婆罗门教本身也出现了很多问题,所以那个时候出现了一股思潮,在印度史上叫做沙门思潮,所谓沙门思潮这个里面就是说有很多对婆罗门教的教义和它的一些修行的方式提出了一种不同的看法,那么这个沙门思潮里面大概最有代表性的就是佛教。

它主要是针对当时婆罗门教强调我们的天地万物都是由梵,大梵天那中间流转出来的,所以每个生命其实也就是大梵天的一个可以说是一部分,那么最终他是要跟梵天去合一的,所谓的梵我合一,那么这样也就有点由梵天来决定一切的生命,那么佛教就认为这样一种对生命的产生、万物的产生这样一种解释是不正确的、不准确的,所以它就提出了一种因果的理论来说明万物的生成,特别是生命体的生成,生命体在佛教里面就称之为有情众生,那么同时它也反对那些不讲因果的,认为一切事物都是突然而有的,谁也不知道它怎么一下子就出来了,或者说是它自然而然就是,没有什么原因可讲,那么佛教也反对这样一种说法,所以它坚持一种因果的理论,但是又反对那样一种没有原因的说法,而这因果理论它又强调是在事物的本身,这个因是在事物的本身,那么一切的事物都是相互联系的,没有孤立的,原因总是会产生一个结果,任何的一个结果都有它的原因,而这个原因都是主要的是在事物的本身,这也就是在因果的说法上面形成佛教的一个最根本的理论,就叫做缘起理论。

这个缘起理论最简单的表述就是此生故彼生,此有故彼有,基本表述就是这样一个,这个其实我们可以看一个从时间上面来表述的,此生故彼生,那么这个时间前后的次序,此有故彼有,这是空间的关系,所以事物都是联系在一起的、都是有因缘的,或者是有前面的原因所以产生后面的结果,或者是有周围其他的原因于是就产生这样的结果,那么这些因果里面最主要的因就是在事物自身,那么就是说佛教所讲的业,或者叫做业力,那么做为一个生命体来讲,它是有三业,身、口、意三业,所谓身、口、意三业,身就是我们种种的行为,口就是指我们种种的言论,意也就指我们的一种思想、观念,所以每个人都是通过自己的身、口、意来种下一个因,这个因就叫做业,那么有了这个因它就必然会产生一个果,这个必然当然就要有条件,就是说这个条件成熟了这个因就会变成果,打个比喻来讲,就是譬如有一颗种子,种子我们要遇到适合的气温、适合的湿度、适合的土壤,这个种子就会发芽,就会长出来,这个缘起因果也是这样的道理,它就是强调这个种子主因是你自己,其他的还有许许多多的辅助的条件、环境,这个东西就会长出来了,这个可以说是佛教最基本的一个理论,所谓缘起的理论,当然这个缘起的理论在佛教发展各个不同的阶段它会有变化的,所以缘起理论是强调一切都有因和果,一切都是互相联系在一起的,而这种因果关系它是不断地在转化的。

那么释迦摩尼他悟道的道理,释迦摩尼原来也是属于婆罗门教的,在印度的正统的社会里面他也是信婆罗门教的,后来他观察到人生的这种生老病死之苦,还观察到人生中间的种种其他的这种苦,佛教讲了有八苦,除了刚才讲到生老病死四种苦之外,那么还有爱别离苦,怨憎会苦,冤家聚头苦,还有求不得苦,想得到什么但求不得,还有五蕴炽盛苦,所谓五蕴炽盛佛教认为一切的生命体都是由五个方面聚集而生成的,这就是所谓的五蕴,这五蕴就是指的色、受、想、行、识,色就指肉体方面的、物质性的一些东西,那么受、想、行、识就是指生命体的感觉、思想、精神生活方面、精神领域里面的东西,所以每个生命体,有情的众生都是由这五蕴聚集而生成的,那么这个五蕴不管是自身也好,还是你的感觉、精神这方面都有他自己的一种欲求,那么这种欲求如果无限地发展,就是我炽盛的,“炽”就是炽烈的“炽”,燃烧非常得炽烈,追求非常得迫切,那样的话当然就会给你得不到满足的话,你就是会有很多的烦恼产生,所以除了生老病死之苦之外,还有爱别离、怨憎会、求不得和五蕴炽盛这样的苦,所以常常讲了,一个有情生命体就是充满了苦或者烦恼,集中起来就有这八个方面的苦。

那么这八个方面的苦是怎么来的?当然具体地的来讲就是你的那种贪欲、嗔心、愚痴,所谓的贪、嗔、痴三种心,那么佛教也叫做三毒,一切的苦都来源于这三种心,那么问题是怎么样会有这三种心?怎么样会有这个东西?佛教又分析了,这都是来源于你的颠倒妄想,就是你没有认清楚现象世界的真实的面貌,而被这个现象世界迷住了,看不清它的真实面貌,于是你就贪恋,执着于这样的现象事情,这就是所谓的颠倒妄想,用佛教里面的话来讲就是无明,无明也就是愚痴,那么因此佛教告诉你怎么样才能够从这样一个苦、烦恼中间解脱出来?那根本的办法就是要纠正你这种颠倒妄想,使你具备一种正确的认识,这种正确的认识就是让你看到这个现象世界其实都是由种种的因缘聚合而成的,因此这个现象世界它不具有那种真实性,那么这种所谓的真实性就是它有一个恒常性和有一个独立的主体性,那么既然我们就现象世界都是由种种的因缘聚合而有的,所以这个现象世界它没有一个独立的自主性、主体性,也没有一个恒常性,一切因缘聚了就有了,因缘散了就没有了。

所以我们佛教里面可能我们常常熟悉这句话,叫做无常,无常就是说一切现象世界都是在刹那的生灭,所谓刹那的生灭就是很短暂的,刹那是梵语里面表示时间的最短单位的一个词,一刹那我们讲,一刹那之间,刹那就表示最短的时间单位,那么在佛教看来,一切的事情、一切的现象世界都是在不断地刹那地生灭的过程中,当然这个刹那也是相对的了,可能我们就是很长,这个时间很长,你比如人的一生,活了很短的我们说短命,你活了很长的,活了一百岁,这个人很长寿,你就人自身来比较,这个只有活了几岁就死了、夭折了,这个活了一百岁还挺好,长寿,可是即使你活一百岁,跟整个的人类的历史来比,或者跟整个的地球的历史来比,我们再扩大跟整个宇宙来比,那也不就一刹那的事情吗?实际上本身它也是个相对的,所以它通过因缘的聚合而生成各种各样的我们的现象世界,现象世界它是没有这种恒常性,一切的现象世界,不仅仅有情的生命体它有一个生老病死,没有一个不死的,都会有生老病死的过程,即使是没有生命的东西它也有一个成住坏空这样的过程,这个是可以说一切的事物它的不可违背的规律是无常,既然是因缘聚合而成的,所以做为这个事物来讲,它无非是这些因缘而已,它并不是有这样一个主体性,就是它自己这样一个主体性的东西,所以它是不具备一个独立的主体性,就是用佛教的话来讲就叫做无我,所以一切现象世界的真实的面貌就是无常和无我。

但是这个就是佛教讲的不争,无常、无我,所以这个事物是不争,不争是什么意思?就是佛教讲的空,所以佛教讲的空这个概念是在不真实的意义上来讲的,而它讲的空也不是把现象世界的这种暂存的状态,或者我们叫做虚幻的状态去给它彻底地否定掉,不是,特别是大乘佛教发展起来以后,就强调这样一种非有非无,我们讲空的时候不能离开它那个现象的有来讲,那么讲现象的有也不能够脱离了它那个本质的空来讲,所以现象的假有跟它本性的真空这是关联在一起的,所以不能够用本质的真空来否定现象的假有的存在,也不能用现象的假有来否定本质的性空,如果是只讲本质的空不讲现象的有,这是一种偏执,反过来只讲本质的空不讲现象的有,也是一种偏执,所以大乘佛教就强调这种缘起应是一种中道的缘起,既看到它现象的幻有这一面,又要看到它本来的、本质的性空的这样一面,只有这样来认识才这一种正确的认识,才能够把你原来的那种颠倒妄想给它纠正过来,因为原来的这种颠倒妄想造成你很多痛苦,这种颠倒妄想是什么?就是你把现象世界看作是真实不虚的,于是产生了种种的分别心,有了种种的分别心之后,就又产生了对这种你所分别的东西产生了好恶喜怒,有了执着心,所以从分别心到执着心,然后就会产生你这种求不得、渴求、追求这样一种烦恼了,所以佛教就是说,我们从它的人生观或者生命观来讲就一个字可以概括,就是“苦”,所以也可以讲佛教是认为一切皆苦,那么怎么样来解决这个苦的问题?就要让你来认识到这个空,所以这个空也可以就是佛教的一种宇宙观、认识论,所以你只有这样以后才能够不被现象世界扭曲了你的认识,那么才能够从现象世界中间来解脱出来,所以大概可以说是佛教最基本的、最简单的这样一个教义和理论。

那么这样一个教义和理论的形成它是一个历史的过程,所以释迦摩尼最初建立起来的佛教怎么样才算是挣脱了、解脱了生死?那么最初它是从破除我执入手的,也是就是说我们所以有现在这样一些烦恼、痛苦,就是因为我对外物有所执着,因为我把自己跟一切现象世界的东西都给它分别开来,然后有我的追求,我想得到这个,我想得到那个,可是这些东西常常给我带来了更大的烦恼和痛苦,所以最初释迦摩尼创立的时候就叫破除这种我执,我执也不仅仅是一种物质上面的追求,也包括精神上面的,我比你聪明、我比你有更多的知识,这个佛教里面就叫做我慢,我慢心,所以最初破除这种我执。

那至于对于现象世界它是不是实在的,这个问题没有很深地去追究、讨论,所以如果你能够自己克制自己的种种的欲望,使自己离欲了,不再去贪恋这些现象世界的生活了,觉悟了,那么你就是得道了,那么这个得道就是我们现在在很多寺庙都可以看到的就是罗汉,这就是所谓的罗汉果,罗汉果就是离欲的一种果位了,但是这个问题我可以主观上去把现象世界看清它的虚幻、不实、因缘所生,于是我就去空掉它,那么至于这个现象世界本身是不是也是空的?在早期的佛教里面并没有能够展开,甚至于也有很多的不同意见,那么发展到公元一世纪,发展到大乘佛教的时候,就把这个问题也给它解决了,现象世界本身一切的外在的世界,它本身也是因缘所生之法,既然是因缘所生之法它当然也是虚幻、不实的了。