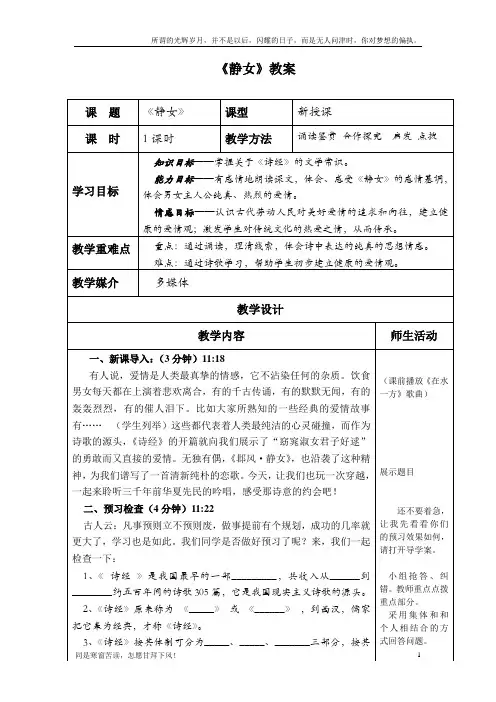

《静女》市级优质一等奖课教案

- 格式:docx

- 大小:39.97 KB

- 文档页数:6

《静女》优秀教学设计(7篇)《静女》公开课教案篇一教学目标1、知识与能力:掌握《诗经》的基本知识,积累字词,理解诗歌的含义并能熟练背诵这首诗歌。

2、过程与方法:理解文中主人公的感情变化,分析把握诗歌中的人物形象;掌握《静女》的表现手法。

3、情感态度与价值观:树立正确的爱情观,培养热爱祖国优秀文化的感情,吸收有益的成份。

教学重点理清诗歌的。

叙事情节,分析把握诗歌当中的人物形象。

教学难点学会比较分析,学习《静女》的表现手法。

教学方法朗读法、点拨法、讨论法教学准备教师查阅资料,制作课件,布置任务单;学生课前预习,搜集资料,完成预习任务。

教学过程:诗意导入由荷尔德林的诗“世界充满劳绩,而人却诗意地栖居在大地上”为导入,引出我国第一部诗歌总集《诗经》。

学生感受诗歌魅力,走进《诗经》。

诗意导入,渲染诗歌魅力。

引发学生情感共鸣,激发学习欲望。

活动一:温故知新走进《诗经》1、《诗经》,我国最早的诗歌总集,现存诗305篇。

2、按表现内容,《诗经》分为“风”“雅”“颂”三大类。

3、《诗经》的表现手法有:赋、比、兴。

学生回顾《诗经》常识。

普及《诗经》知识点。

让学生了解《诗经》的基本知识。

活动二:诵读涵咏感知诗意1、听范读、学生自由朗读2、字音、字义、通假字讲解3、全诗梳理理解字词,疏通诗歌大意。

教师明确知识要点让学生了解《静女》的基本内容。

活动三:品读鉴赏探寻诗情1、《静女》描绘了几个镜头?明确:相约、相赠、相悦2、《静女》刻画了男、女主人公怎样的形象?明确:女子:娴静美丽、活泼可爱……男子:憨厚淳朴、痴情有爱……3、《静女》运用了什么表现手法?明确:(1)赋比兴的表现手法;(2)细节和心理描写;(3)重章叠句的表现手法。

4、归纳主旨学生以小组合作的形式,深入探讨理解《静女》,探寻诗情。

教师点拨引导,让学生深入理解《静女》让学生走进《静女》,真正感受诗歌。

《静女》教案篇二教学目标1、了解《诗经》的相关文学常识。

2、掌握诵读古诗文的方法,在理解内容的基础上熟读成诵,进行语言积累。

《静女》公开课教案(7篇)《静女》语文教案篇一本教案尝试构建自主互动创新的课堂结构,探索语文传统课堂教学和语文研究性学习相结合的古诗文教学新模式。

◆教学目标:知识目标:通过学习《静女》,进一步掌握重章迭句的形式特点及其赋和比的表现手法。

能力目标:1、继续培养学生结合注释,初步读懂诗歌的能力。

2、运用联想、想象的思维方式,培养创新能力。

情感目标:使学生了解我国古代人们对真挚爱情的向往,陶冶高尚的情操。

◆教学重点:1、品味诗歌细节描写的艺术效果。

2、典型情节及精练语言。

◆教学方法:以情景教学法为主,教师用幽雅的音乐,用优美的语言营造诗情画意的诗意氛围。

学生以“话剧”形式,再现情诗含蓄、朦胧、蕴藉的意境,引起同学情感共鸣。

以小组自主研究和讨论为辅。

◆教具准备:多媒体教学投影仪制作的powerpoint课件红箫茅草柳树与月亮模具◆课时安排:1课时◆教学过程:一、导入:师:爱情是文学作品中永恒的主题,是滚滚红尘中不衰的话题。

衣食男女每天都在上演着悲欢离合。

有的千古传诵,有的默默无闻;有的轰轰烈烈,有的催人泪下。

我们上节课所学的《氓》讲的是爱情悲剧。

悲剧的根源固然跟男子的二三其德有关,但也与女子的盲目轻率,不够庄重失去理智不无关系。

可贵的是,这个女子已经觉醒,虽然伤害已经造成,但总比一错再错,死到临头仍浑不觉死要强得多。

飞蛾扑火的故事是不值得赞美的。

今天我们再来学习一首《静女》,看看又是一个怎样的爱情故事。

二、整体感知《邶风静女》:1、学生齐读诗歌,教师疏通字词:俟:(sì)等待。

娈(luán):美好。

怿(yì):喜爱。

荑(tí):茅草芽。

洵(xún):诚然,实在。

其:形容词词头,无实义。

有:形容词词头,无实义。

“说”通“悦”。

“归”通“馈”,赠送。

2、学生自由朗读,背诵全诗。

3、师:《静女》全诗主要写了什么内容?生甲:《静女》写的是一对青年男女一次令人心跳的甜蜜约会,表现了男青年对女友的一往情深。

古诗词诵读《静女》一等奖创新教案统编版必修上册《静女》1课时教学目标:1、回顾《诗经》的有关常识,了解《诗经》的现实主义创作传统。

2、诵读课文,理清课文叙事线索,体会感情。

3、品味诗歌细节描写的艺术效果。

教学重点:1、回顾《诗经》的有关常识,了解《诗经》的现实主义创作传统。

2、诵读课文,理清课文叙事线索,体会感情。

教学难点:品味诗歌细节描写的艺术效果。

教学过程:导入新课,出示课题。

爱情是人类亘古不变的话题,很多文学作品里都有对爱情的歌颂,比如《致橡树》。

在古代社会,也有很多诗歌是描写爱情的,本节课就让我们走进《静女》去感受古代男女之间那纯真的爱情。

(板书课题)出示目标,明确任务。

回顾《诗经》的有关常识,了解《诗经》的现实主义创作传统。

陶冶情操,提高审美情趣和文化品位。

品味诗歌细节描写的艺术效果。

三、阅读教材,整体感知(2分钟)阅读课本P139朗读全诗,初步感知全诗子写了什么内容。

四、自学指导(一),紧扣教材(5分钟)1.根据课下注释借助工具书,掌握字音字义,通译课文,清除阅读障碍。

2.结合课下指导,再读全诗,体会诗歌表达的情感。

五、展示交流,精讲点拨一.姝( ) 俟( ) 见( ) 踟蹰()娈()贻()彤()管炜()说() 怿()女()归荑()洵()匪()静女其姝,俟我于城隅。

爱而不见,搔首踟蹰。

静:娴静,文雅。

爱:同“薆”,隐藏。

其:多么(形容词词头)。

见:同“现”出现。

姝:美丽。

搔:挠。

俟:等候。

踯躅:徘徊。

城隅:城上的角楼。

翻译:文雅姑娘真美丽,约我到这城头来。

故意躲藏逗人找,惹我挠头徘徊。

静女其娈,贻我彤管。

彤管有炜,说怿女美。

娈:美好。

贻:赠送。

彤管:红色的管状物。

有:形容词词头。

炜:鲜明有光。

说:yuè,同“悦”、喜爱。

怿:喜爱。

女:通“汝”、你,指”彤管”翻译:文雅姑娘真好看,送我一支小彤管。

彤管红红闪亮光,让人越看越喜欢。

自牧归荑,洵美且异。

匪女之为美,美人之贻。

归:通“馈”,赠送。

古诗词诵读《静女》公开课一等奖创新教案统编版高中语文必修上册《静女》教案【教学目标】1、通过《静女》的学习,掌握《诗经》重章叠句的艺术特色和双关的修辞手法。

(重点)2、分析人物形象,体会、感受男女主人公纯真热烈的爱情,引导学生树立正确的爱情观。

(难点)【教学过程】一、新课导入“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪’"。

这是孔子评价《诗经》的话——至情流溢,直写衷曲,毫无伪托虚徐之意。

有人说,雎鸠是离爱情最近的鸟,蒹葭是离爱情最近的草。

三千多年后,蒹葭仍郁郁葱葱,雎鸠亦百啭千声。

《诗经》中的爱情是那样的毫无保留、朴实纯真,在经过时光的淘洗之后,仍然繾绻美好。

如果用一句话来形容《诗经》中的爱情,那就是“情之起,思无邪”。

无论是所爱之人可望而不可即,还是男女二人的约会情趣,抑或是夫妻之间的琐屑细语……《诗经》中描写的爱情, 是那样的不加修饰,明朗热烈。

二、文学常识1、《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,共收入从西周初年到春秋中期约五百年间的诗歌305篇,是我国现实主义诗歌的源头。

2、《诗经》按其诗歌内容形式可分为风、雅、颂三部分,按其表现手法可分为三赋、比、兴类。

这六要素合称为《诗经》“六义"。

3、“四书”:《大学》《中庸》《论语》《孟子》“五经":《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》三、诵读入诗静女《诗经·邶风》静女\其姝,俟我\于\城隅。

爱而\不见,搔首\踟蹰。

静女\其娈,贻我\彤管。

彤管\有炜,说怿\女美。

自牧\归荑,洵美\且异。

匪女\之\为美,美人\之贻。

【诵读提示】初读:读准字音,把握节奏再读:把握情感基调,确定语调语速范读:教师范读、名家范读四、整体感知1、本诗讲述了一个什么样的爱情故事?【明确】引导阅读“学习提示”这是一首古老的爱情诗。

开篇先以男子之口,引出一位娴静而美丽的女子。

接着叙述她原本与男子约定相会,却“爱而不见",令男子独自徘徊,这样的场景,表现了爱情萌发时的甜蜜和欢乐。

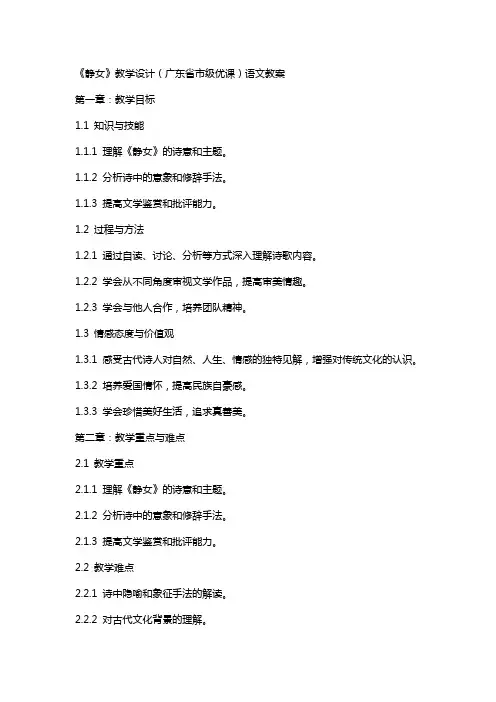

《静女》教学设计(广东省市级优课)语文教案第一章:教学目标1.1 知识与技能1.1.1 理解《静女》的诗意和主题。

1.1.2 分析诗中的意象和修辞手法。

1.1.3 提高文学鉴赏和批评能力。

1.2 过程与方法1.2.1 通过自读、讨论、分析等方式深入理解诗歌内容。

1.2.2 学会从不同角度审视文学作品,提高审美情趣。

1.2.3 学会与他人合作,培养团队精神。

1.3 情感态度与价值观1.3.1 感受古代诗人对自然、人生、情感的独特见解,增强对传统文化的认识。

1.3.2 培养爱国情怀,提高民族自豪感。

1.3.3 学会珍惜美好生活,追求真善美。

第二章:教学重点与难点2.1 教学重点2.1.1 理解《静女》的诗意和主题。

2.1.2 分析诗中的意象和修辞手法。

2.1.3 提高文学鉴赏和批评能力。

2.2 教学难点2.2.1 诗中隐喻和象征手法的解读。

2.2.2 对古代文化背景的理解。

2.2.3 诗歌创作技巧的掌握。

第三章:教学方法与手段3.1 教学方法3.1.1 讲授法:讲解诗歌背景、诗意、意象等。

3.1.2 互动法:引导学生讨论、分析诗歌特点。

3.1.3 实践法:让学生尝试创作诗歌,提高表达能力。

3.2 教学手段3.2.1 多媒体课件:展示诗歌原文、译文、相关图片等。

3.2.2 网络资源:查询诗歌背景、相关文学作品等。

3.2.3 纸质教材:提供诗歌解析、鉴赏指南等。

第四章:教学过程4.1 导入新课4.1.1 简介诗人及其作品。

4.1.2 激发学生兴趣,引导学生进入诗歌情境。

4.2 讲解诗歌4.2.1 讲解诗歌背景、诗意、意象等。

4.2.2 分析诗中的修辞手法和创作技巧。

4.3 互动环节4.3.1 学生讨论:诗歌中的意象和情感。

4.3.2 提问回答:解答学生关于诗歌的疑问。

4.4 诗歌鉴赏4.4.1 欣赏优秀诗歌,提高审美情趣。

4.4.2 分析诗歌中的美感和哲理。

4.5 课堂小结4.5.1 总结本节课的学习内容。

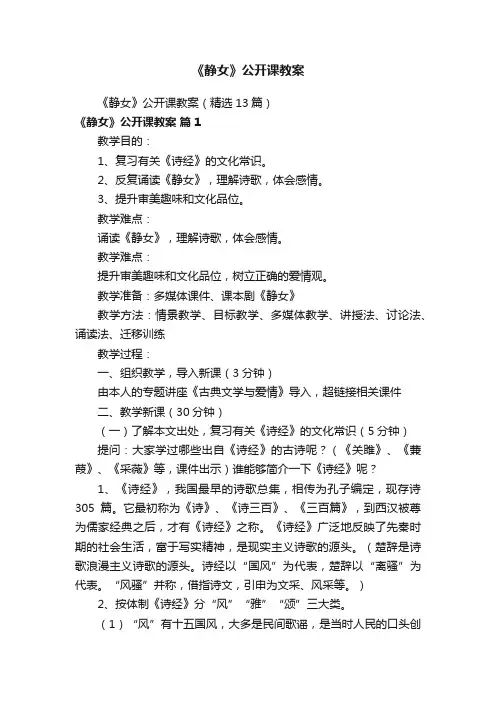

《静女》公开课教案《静女》公开课教案(精选13篇)《静女》公开课教案篇1教学目的:1、复习有关《诗经》的文化常识。

2、反复诵读《静女》,理解诗歌,体会感情。

3、提升审美趣味和文化品位。

教学难点:诵读《静女》,理解诗歌,体会感情。

教学难点:提升审美趣味和文化品位,树立正确的爱情观。

教学准备:多媒体课件、课本剧《静女》教学方法:情景教学、目标教学、多媒体教学、讲授法、讨论法、诵读法、迁移训练教学过程:一、组织教学,导入新课(3分钟)由本人的专题讲座《古典文学与爱情》导入,超链接相关课件二、教学新课(30分钟)(一)了解本文出处,复习有关《诗经》的文化常识(5分钟)提问:大家学过哪些出自《诗经》的古诗呢?(《关雎》、《蒹葭》、《采薇》等,课件出示)谁能够简介一下《诗经》呢?1、《诗经》,我国最早的诗歌总集,相传为孔子编定,现存诗305篇。

它最初称为《诗》、《诗三百》、《三百篇》,到西汉被尊为儒家经典之后,才有《诗经》之称。

《诗经》广泛地反映了先秦时期的社会生活,富于写实精神,是现实主义诗歌的源头。

(楚辞是诗歌浪漫主义诗歌的源头。

诗经以“国风”为代表,楚辞以“离骚”为代表。

“风骚”并称,借指诗文,引申为文采、风采等。

)2、按体制《诗经》分“风”“雅”“颂”三大类。

(1)“风”有十五国风,大多是民间歌谣,是当时人民的口头创作,反映了社会风貌和人民的喜怒哀乐,是《诗经》中的精华。

《静女》就选自《诗经邶风》(2)“雅”分大雅与小雅,是宫廷乐曲歌词。

(3)“颂”分周颂、鲁颂、商颂,是宗庙祭祀的乐歌。

3、《诗经》的表现手法有:赋、比、兴。

(1)赋者,敷陈其事而直言之者也。

——铺陈(2)比者,以彼物比此物也。

——比喻(3)兴者,先言他物以引起所咏之词也。

——联想4、相关文化常识风、雅、颂和赋、比、兴合称为“诗经六义”诗、书、礼、易、春秋合称“五经”诗、书、礼、乐、易、春秋合称“六艺”(二)、初读诗歌,整体感知(15分钟)1、一读:教师范读课文。

古诗词诵读《静女》一等奖创新教学设计+统编版高中语文必修上册《静女》教学设计【教学目标】1、掌握关于《诗经》的文学常识。

2、认识古代劳动人民对美好爱情的追求和向往。

3、掌握一语双关、重章叠句手法。

4、建立健康的爱情观。

【教学重难点】1、掌握一语双关、重章叠句手法。

2、建立健康的爱情观。

【课前准备】1、指导学生完成预习2、制作课件【教学过程】一、文学常识《诗经》《诗经》是我国最早的诗歌总集,记载了西周初期至春秋中叶约五百年间的诗歌作品,原本称《诗》。

编成于公元前6世纪的春秋时期,共305篇,所以也叫《诗三百》。

《诗经》广泛地反映了古代社会生活,富于写实精神,是我国诗歌现实主义传统的源头。

《诗经》全面地展示了中国周代时期的社会生活,真实地反映了中国奴隶社会从兴盛到衰败时期的历史面貌。

孔子将《诗三百》做为道德教育的教材,自汉以后儒家学派把它当成经典,才称为《诗经》。

儒家奉有“四书”“五经”。

(二)儒家经典“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》,“五经”指《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》“六艺”指诗、书、礼、乐、易、春秋六部经典。

其中《乐经》散失,只留存下来《乐记》一篇,并入《礼经》中,因此在汉朝,以此五本著作作为经典,称为《五经》。

诗歌多以四言为主朴实优美,普遍运用赋、比、兴的艺术手法.在章法上有重章句、反复吟唱的特点。

诗经六义:风、雅、颂、赋、比、兴。

(三)风、雅、颂从音乐曲调上来看《诗经》可划分分为“风”“雅”“颂”三大类。

(1)“风”有十五国风,从周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳等15个地区采集上来的土风歌谣。

共160篇。

大都是民间歌谣,是当时人民的口头创作,反映了社会的风貌和人民的喜怒哀乐,是《诗经》中的精华。

《诗经》中的《国风》和屈原的《离骚》并称“风骚”,代表我国现实主义和浪漫主义两大文学传统。

“风骚”后代指文学才华。

静女就是选自诗经里面的邶风,也就是说,《静女》也反映了当时的一些社会风貌和人民的喜怒哀乐。

古诗词诵读《静女》一等奖创新教案统编版高中语文必修上册《静女》教案教学目标1、注意诗歌的写景和心理描写以及两者间的联系。

2、引导学生领悟采用第一人称“我”的抒情特点。

重点难点诗歌细节描写的艺术效果。

教学过程诗词原文:静女①《诗经·邶(bèi)风》②静女其姝(shū)③,俟(s ì)④我于城隅(yú)⑤。

爱⑥而不见⑦,搔首踟(chí)蹰(chú)⑧。

静女其娈(luán)⑨,贻(yí)⑩我彤(tóng)管。

彤管有炜(wěi) ,说(yuè)怿(yì) 女(rǔ) 美。

自牧归(kuì)荑(tí) ,洵(xún) 美且异。

匪(f ēi)女(rǔ) 之为美,美人之贻。

注释译文注释①静女:文雅的姑娘。

②邶(bèi):邶国(今河南汤阴境内)。

③其姝(shū):姝,美丽。

其,形容词词头。

下面“静女其娈”的“其”用法相同。

④俟(sì):等待,等候。

⑤城隅(yú):城上的角楼。

一说是城边的角落。

⑥爱:通“薆(ài)”隐藏,遮掩。

⑦见:通“现”,出现。

一说是看见。

⑧踟蹰(chíchú):亦作“踟躇”,心里迟疑,要走不走的样子。

⑨娈(luán):美好。

⑩贻(yí):赠送。

彤(tóng)管:红色的管萧。

管,有人说是茅草。

炜(wěi):鲜明有光的样子。

说怿(yuèyì):喜爱。

说,通“悦”,和“怿”一样,都是喜爱的意思。

女(rǔ):通“汝”,你。

这里指代“彤管”。

牧:野外放牧的地方。

归荑(kuìtí):赠送荑草。

归,通“馈”,赠送。

荑,初生的茅草。

洵(xún):的确,确实。

匪(fēi)女(rǔ):不是你(荑草)。

匪,通“非”。

语文卡片通假字:爱(薆)而不见(现)说(悦)怿女(汝)美自牧归(馈)荑匪(非)女(汝)之为译文美丽姑娘真可爱,她约我到城头来。

古诗词诵读《静女》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文必修上册必修上册《静女》教学设计【素养目标】语言建构与运用:学习《诗经》重章叠唱的手法,体味诗歌语言的凝练含蓄之美。

思维发展与提升:学习通过动作、心理描写表现人物形象的写法;学习对比反衬手法的运用,领会其妙处。

审美鉴赏与创造:揣摩凝练的诗歌语言,概括男女主人公的艺术形象。

文化传承与理解:体会诗歌对青年男女纯真爱情的赞美之情;了解《诗经》“赋、比、兴"表现手法。

【教学重点】1.掌握《诗经》的文学常识。

2.掌握诗歌内容、重章叠句等艺术手法。

【教学难点】品味诗歌语言,准确把握诗中人物的形象特点,感受其真挚的感情。

【教学方法】诵读品悟法、情感体验法、探究学习法【教学课时】1课时【教学过程】一、导入:爱情是文学作品的重要主题。

以爱情为主题的作品数不胜数,有的是“有情人终成眷属”的甜蜜,有的是“始乱终弃"的哀伤,有的是“患难见真情”的感动,还有的是“隔河相望"的遗憾……从你所知道的经典文学作品中,你能举出一些典型的例子来么?教师点拨:《诗经》立的爱情:《关睢》:“关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑……”男子对女子的热烈追求;《王风·采葛》:“一日不见,如三月兮;一日不见,如三秋兮;一日不见,如三岁兮……"男子对女子刻骨铭心的思念。

《诗经》中这样的诗还有很多,今天我们就一起来学习《邶风·静女》,领略一番别样的风情。

二、走进《诗经》1. 视频了解《诗经》2. 诗经“六义”内容方面:风:十五国风。

大多是民间歌谣,是当时人民的口头创作,反映了社会的风貌和人民的喜怒哀乐。

雅:大雅、小雅。

是宫廷宴享或朝会时的乐歌。

大部分为贵族的作品。

颂:朝廷和贵族宗庙祭祀的乐曲,內容多是歌颂祖先的功业的。

全部是贵族文人的作品。

有“周颂"、“鲁颂”、“商颂"。

手法方面:赋“赋者,敷陈其事而直言之也”。

静女教案《静女》优秀教学设计精选6篇作为一名辛苦耕耘的教育工作者,常常需要准备教学设计,教学设计是把教学原理转化为教学材料和教学活动的计划。

那么教学设计应该怎么写才合适呢?书读百遍,其义自见,下面是勤劳的小编沉默帮家人们收集的6篇《静女》优秀教学设计,欢迎参考,希望可以帮助到有需要的朋友。

《静女》教学设计篇一学生分析:一般特征:高一学生处在十六七岁的花季年龄,对于爱情已有朦胧的感知,学习时会有相应的感受。

入门能力:高中学生已具备一定的阅读审美力,能从不同角度去理解一首情节跳跃、人物朦胧的诗歌;由于《诗经》年代久远,阅读上会有一定困难,幸好诗歌篇幅短小,借助注释应能扫除字词障碍。

学习风格:学生对于爱情的话题会有发表意见的热情,所以本课的学习不宜教师讲授,而用讨论法来研究人物形象、了解诗歌特点。

教学目标:一、情感态度与价值观1、通过设置问题情境,鼓励学生从多角度思考、探索、交流,激发学生的好奇心和主动学习的欲望;2、欣赏纯洁健康的爱情。

三、知识与技能1、掌握《诗经》的基本知识;2、积累文言字词;3、理解诗歌的主旨,读懂人物形象;4、了解重章叠句的表达效果和诗歌叙事的跳跃性。

二、过程与方法1、朗读感知课文;2、合作探究,情感交流,理解文意,分析形象;3、在探究中了解“诗无达诂”的诗歌特点。

教学重点:人物形象的把握和多角度理解诗歌;教学难点:理解诗歌情节的跳跃性和从多角度去理解诗歌。

教学过程一、介绍《诗经》;梳理文意。

1、介绍《诗经》。

(略)2、听朗读,纠正字词读音。

3、据课文注解梳理文意。

4、请学生整理字词。

再朗读课文,巩固对课文内容的理解。

二、分析人物性格:从哪些诗句可以看到人物的性格?1、探讨男主角的形象。

学生讨论交流。

(参考:“搔首踟蹰”,心急难耐,又无计可施,是个憨厚淳朴的小伙子。

“说怿女美”“匪女之为美,美人之贻”,是个痴情的小伙子。

)2、探讨女主角的形象。

(1)讨论:为什么女主角“爱而不见”?这使你觉得这是位怎样的女子?(参考:或者是因为害羞、矜持;或者是因为女的先到了不好意思,故意躲起来制造男子先到的假象;或者是因为调皮,制造一点情趣;或者是因为善于体贴人心,先到了却故意后出现,免得男子有“迟到”的内疚感……)究竟是害羞矜持还是调皮活泼?让男主人公琢磨不透,也让读者琢磨不透,如雾里看花,朦胧绰约,越发引人暇想。

2023高一语文《静女》教案教学设计一等奖教学目标语言建构与运用:疏通字词,理解文意。

思维开展和提升:赏析细节,把握男女主人公的形象特点。

审美鉴赏和创造:体悟古人真挚淳朴的感情观。

文化传承和理解:回顾《诗经》相关常识,培养健康的感情观。

教学重点理解文善,把握男女主人公的形象特点。

教学难点体悟古人真挚淳朴的感情观。

教学课时一课时。

教学过程一、导入新课1.教师直接导入课题。

在第三单元,我们学习了魏晋诗歌和唐诗宋词,今天我们来学习一首更古老的诗一一《静女》。

2.学生谈对《诗经》的认识,教师补充要点并导入对《静女》的学习。

二、整体感知.检查预习:请一位同学朗读课文,识记通假字。

1.教师补充节奏要求一一四言两拍,全班齐读课文。

2.学生用一句话概括课文内容。

3.学生代表表演课本剧,其他学生记录亮点和缺乏。

三、细读文本(一)疏通文意L请三位同学结合注释各译一段,其他同学进行点评。

教师补充文言知识,强调字形。

①第一章:其,于,而;城隅,跳蹦。

②第二章:有;贻,彤管。

③第三章:且,之;黄,洵。

2.学生齐读译文,概括情节。

(教师提示:从每章各取一字一一俟、贻、美)(二)鉴赏形象.学生自读课文,概括诗中男女主人公的形象特点。

(教师提示:刻画人物的方法一一动作描写、心理描写)1.学生分析人物形象,并点评表演角色是否表达诗中人物特点。

四、合作探究.学生小组讨论:角色之间的情感表达和互动方式,是否符合诗中表达出的传情方式?(教师提示:从文中找依据;组长做好记录)1.小组代表提供观点,其他小组补充。

2.教师点拨:诗中的传情方式(1)女子:“爱而不见”(延迟满足;联系《兼葭》一一隔水伊人模式);“贻我彤管”“自牧归美”(物微情深;联系《关雎》《庭中有奇树》一一借物传情模式)。

(2)男子:“匪女之为美,美人之贻”(爱屋及乌).学生小结男子女子共同方式:曲折含蓄。

教师补充:思无邪。

五、联读比拟1 .学生回想《诗经》中女子视角的爱情诗,概括诗中女子的特点。

《静女》教学设计(广东省市级优课)语文教案第一章:教学目标1.1 知识与技能:理解《静女》这首诗的基本内容,把握其主要情节和人物形象。

分析诗中的修辞手法和表现手法,提高文学鉴赏能力。

1.2 过程与方法:通过阅读、讨论和分析,深入理解诗中的意象和情感。

学会从不同的角度解读诗歌,提高批判性思维能力。

1.3 情感态度与价值观:感受诗人对自然和人生的独特见解,培养对文学的热爱和追求。

培养学生的同理心,理解并尊重他人的情感和观点。

第二章:教学内容2.1 课文简介:介绍《静女》这首诗的背景和作者,让学生对诗有一初步的了解。

解释诗中的生僻词汇和古代文化知识,帮助学生更好地理解诗的内容。

2.2 诗句解析:逐句解析诗中的内容,引导学生理解每个意象和情感的表达。

分析诗中的修辞手法,如比喻、拟人等,让学生了解其艺术效果。

第三章:教学过程3.1 导入:以一个引人入胜的故事或问题引起学生对诗的兴趣。

引导学生思考诗歌与现实生活的联系,激发学生的学习动力。

3.2 自主学习:让学生自主阅读诗歌,注意理解其中的意象和情感。

鼓励学生提出问题,培养他们独立思考和解决问题的能力。

3.3 课堂讨论:分组讨论诗中的意象和情感,让学生从不同的角度解读诗歌。

鼓励学生分享自己的感受和观点,培养他们的表达能力和批判性思维。

3.4 总结与拓展:对诗中的主要内容和情感进行总结,加深学生对诗的理解。

提出一些拓展性的问题或任务,激发学生对诗歌的深入思考和研究。

第四章:教学评价4.1 课堂参与度:观察学生在课堂讨论中的表现,评估他们的参与度和理解程度。

鼓励学生提问和分享,激发他们的学习兴趣和动力。

4.2 课后作业:布置相关的练习题或写作任务,检验学生对诗的理解和应用能力。

第五章:教学资源5.1 教材:选择一本适合的教学用书,提供学生必要的资料和解读。

利用教材中的注释和解析,帮助学生更好地理解诗歌。

5.2 多媒体资源:使用多媒体课件和视频资料,生动地展示诗中的意象和情感。

古诗词诵读《静女》公开课一等奖创新教案高中语文统编版(部编版)必修上册课外古诗词诵读《静女》教案教学目标1.有感情地朗诵并背诵这两首诗,了解《诗经》及其艺术特色。

2.运用想象和联想描绘诗歌画面,通过解读诗歌意象了解诗歌主旨。

3.反复诵读,感受诗歌意象,把握诗歌中塑造的男女主人公形象,体会诗歌表达的感情,受到情绪的感染和心灵的震撼,提高诗歌鉴赏品味和审美情趣。

教学重点1.有感情地朗诵并背诵这两首诗,了解《诗经》及其艺术特色。

2.运用想象和联想描绘诗歌画面,通过解读诗歌意象了解诗歌主旨。

教学难点反复诵读,感受诗歌意象,把握诗歌中塑造的男女主人公形象,体会诗歌表达的感情,受到情绪的感染和心灵的震撼,提高诗歌鉴赏品味和审美情趣。

课前准备1.教师:制作相关课件。

2.学生:查阅有关诗经的资料,背诵本诗。

教学过程《静女》一、情景导入《诗经》是中国诗歌,乃至整个中国文学璀璨的起点,它书写了三千年先民丰富多采的现实生活,反映了社会大众的喜怒哀乐,以动人的抒情性,开辟了中国诗歌的独特道路。

今天,就让我们走进《诗经》中的一首情诗,来体味一番古人的浪漫吧!二、自我研学1.文学常识·关于诗经《诗经》是我国最早的一部诗歌总集。

反映了西周初年至春秋中期的500年间的古代社会生活,它成书于春秋时期,共305篇。

先秦时称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。

汉代尊崇儒家被奉为经典,才称为《诗经》,并沿用至今。

三、知识链接1.从表现内容上来分《诗经》按其表现内容可分为“风"“雅”“颂"三部分。

“风”绝大多数是十五国民间歌谣;“雅"是宫廷乐歌。

“颂”是宗庙祭祀的颂歌。

2.从表现手法上来分《诗经》的表现手法有“赋"“比”“兴"三种。

“赋”者,即直接铺叙陈述;“比"者,“以彼物喻此物”,即比喻;“兴"者,“先言他物,以引起所咏之辞”。

风、雅、颂赋、比、兴3.《诗经》的艺术手法《诗经》以四言为主,兼有杂言。

古诗词诵读《静女》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文必修上册《静女》教学设计教学目标:了解《诗经》的基本知识,掌握文中重点文言字词。

2.运用联想、想象的思维方式,培养学生的创新能力。

.一、导入新课有谁能解真爱之谜?设想:真爱仿若迷离的诗行,婉转中流露出深情;真爱似乎藏在岁月的烟雨中,难寻踪影……总结:真爱是一段神秘的旅程,需要敏锐的心灵去感悟,需要诗经中的智者来为我们解答。

在今日的课堂中,我们将共同踏入《静女》的诗境,挖掘其中的真爱密码,看看古代智者是否留下了可以解开真爱之谜的线索。

愿我们能在古典诗歌的芬芳中,找到关于真爱的启示。

二、初读文本,整体感知(学生自主学习)老师:同学们,让我们来一起深入《静女》这首诗,尝试用自己的语言去理解它。

首先,我提出第一个问题:老师:诗中的“静女其娈,贻我彤管"这两句,你们能用自己的话翻译一下吗?学生1:这里说的是一个安静的女子,她送给我一支红色的管子。

老师:很好,你捕捉到了诗歌中的意境。

接下来,学生2,你对这两句有什么理解呢?学生2:我觉得“静女”可能是指一个温柔、安静的女子,而“其娈"可能是她的婉约之美。

然后,“贻我彤管”是她赠送给我的红色管子。

老师:不错,你深刻地理解了其中的婉约之美。

我们来看下一个问题:老师:为什么诗中会出现“彤管有炜,说怿女美"这样的描写呢?学生3:我觉得“彤管有炜”可能是指那根红色管子很明亮,而“说怿女美"是在赞美那位女子的美丽。

老师:很好,你抓住了诗歌中的色彩和美丽的描写。

现在,让我们一起探讨一下学习方法:老师:在理解古诗时,大家有什么方法或技巧可以分享一下吗?学生4:我觉得可以先读一遍诗,用自己的语言简单概括一下每句的意思,然后再仔细琢磨每个词的含义。

老师:很棒的方法,确实可以帮助更好地理解诗歌。

还有其他同学有什么建议吗?学生5:我常常会查一些古代的词典,了解一些古诗词中的特殊词汇,这样能更好地理解。

《静女》教案

“我”从“搔首踟蹰”,焦虑异常到“说怿女美”,爱不释手。

刻画了一个天真活泼、聪明可爱的少女和一个憨厚、痴情的少年的形象,生动地表现了他们之间纯真健康的爱情,表现了古代劳动人民内心的朴实愿

望,这是日常生活中思想感情的自然流露,所歌唱的是他们生活中真实感受到的,具有浓厚的乡土气息和生活情趣。

抒发的感情热诚真挚、纯洁朴实,全无庸俗虚伪之态,有一种发自内心的纯真之美。

①静女的形象分析首先,女主人公是娴静温婉美丽的。

诗章中直接交代了这一点,即“静女其姝”、“静女其娈”。

其次,女主人公大胆开放。

诗章之中的女主人公不仅没有遵守当时社会制度,待字闺中,等待媒妁之言、家长包办,反而与男子私自约会于城之角楼,由此可见,女主人公大胆开放,具有叛逆反抗性。

再次,女主人公情感细腻、委婉含蓄,但她活泼机灵,富有智慧。

为什么女主人公“爱而不见”呢?有这样的可能一一第一种可能:女主人公想通过隐藏一段时间,观察一下,在当时,有没有异常情况出现,不适合约会,有则不赴约,无则赴约;第二种可能:女主人公想通过隐藏一段时间,看

看赴约的男子有没有耐心反过来等她,值不值得自己的付出,值得就赴约,不值得就打道回府嘛;第二种可能:女主人公故意捉弄一下男主人公。

综合上面二种可能,透露出女主人公细腻、活泼机灵、富有智慧。

而委婉含畜可以从诗章的下半部分她喜爱男主人公却并不

直言而借赠送“彤管”、“荑”表现出来。

②男子的形象分析首先,男主人公是有爱心(爱慕之心)的。

其次,男主人公是有诚心(诚信之心)的,如约而至。

再次,男主人公是有耐心(忍耐之心)的。

最后,男主人公是憨厚的。

女主人公没有出现,男主人公是“爱而不见,搔首踟躇”,急得他是挠头、抓耳又挠腮,一副憨态可掬的样子,可见其憨厚。

综上所述,男主人公是一位憨厚而有爱心、有诚心、有耐心的可以让女主人公托付终身的好男儿形象。

静女:娴静美丽活泼机灵大胆开放

男子:憨厚朴实痴情诚信

(三)演一演再现爱情纯真(5分钟)11:44

最后,让我们穿越时空、梦回春秋,在溶溶月色中去领略《静女》馨香的约会吧!请大家欣赏课本剧《静女》,有请一一

剧本见附录

(四)议一议静待爱情花开(4分钟)11:48

爱情是这样的纯真而朴实、甜蜜而美好,通过学习本文,在爱情李慧

董博宇

姚雅甜

李金鹏

提前布置人物,

让各组在理解课文内容及掌握人物性格的情况下,

试着自导自演一个话剧,加深学生

欢迎您的下载,

资料仅供参考!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等

打造全网一站式需求。