中国文学批评史课程简介

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:7

中国文学批评史

课程代码: 61094001

课程名称:中国文学批评史

英文名称:History of Chinese literary criticism

学分:2 开课学期:第8 学期

授课对象:汉语言文学专业本科学生先修课程:中国古代文学史

课程主任:洪树华,副教授,博士

课程简介:

《中国文学批评史》是中文专业学生的一门必修课。

本课程以史为线索,讲述先秦时期的文学理论批评的萌芽和产生、汉魏六朝时期的文学理论批评的发展和成熟、唐宋金元时期的文学理论批评的深化和扩展、明清时期的文学理论批评的繁荣和鼎盛、近代时期的文学理论批评和西方文艺美学的交汇。

实践教学环节:

课程考核:

课程最终成绩=平时成绩*20%+期末考试成绩*80%;

平时成绩由出勤率、作业、小论文的完成情况决定;

期末考试采取闭卷考试。

指定教材:

[1]张少康.《中国文学理论批评史教程》.北京:北京大学出版社,1999年4月,第1版.

参考书目:

[1]朱东润.《中国文学批评史大纲》.上海:上海古籍出版社,2001年7月,第1版.

[2]王运熙、顾易生.《中国文学批评史新编》.上海:复旦大学出版社,2001年11月,第1版.。

国家统编教材《我国文学批评史》1.介绍国家统编教材《我国文学批评史》国家统编教材《我国文学批评史》是我国文学教学领域的一部重要教材。

它系统地介绍了我国古代至现代的文学批评史,囊括了从古代经典到近现代作家的批评理论,全面地展示了我国文学批评的发展历程。

2.教材的编纂背景和意义《我国文学批评史》的编纂,是为了满足新时代教育发展和文化传承的需求。

在当前我国文学教学中,对于文学批评史的研究和教学已经日益受到重视,因此编纂这样一部系统全面的教材意义重大,有助于加深学生对我国文学批评史的理解和认识。

3.教材的内容和特点《我国文学批评史》囊括了从古至今的文学批评史,以研究我国文学批评的源流、发展、进步和变革为主线,全面地展示了我国文学批评的丰富多彩和多样性。

从文学形式学、文体学、心理学、社会学等多个角度对文学批评进行了深入的探讨和研究,为学生提供了丰富的知识和启发。

4.教材在教学中的应用《我国文学批评史》在文学教学中具有重要地位和作用,教师们可以根据教材内容的要求,结合学生的实际情况,有针对性地进行教学。

通过对教材的深入研究和学习,学生可以更好地了解我国文学批评的发展历程和特点,提高文学鉴赏能力,培养文学批评素养,为未来的文学研究和创作打下坚实的基础。

5.结语《我国文学批评史》作为国家统编教材的一部分,其编纂和出版,为我国文学教学和研究提供了重要的参考和支持。

希望通过这样一部系统全面的教材,能够进一步促进我国文学批评的传承和创新,培养更多的文学人才,为中华文化的复兴和传承作出贡献。

对于国家统编教材《我国文学批评史》,我们可以从以下几个角度来继续深入探讨:6. 教材对于学生思维能力的培养《我国文学批评史》的编纂是在充分考虑学生学习需求的基础上进行的。

通过对历代文学批评家的思想与观点,对文学形式与风格的探讨,对文学作品主题与内涵的挖掘,以及对文学批评的历史发展脉络的介绍,该教材激发了学生对文学的兴趣和对文学批评的思考。

《中国文学批评史》教学大纲课程编号:100301课程中文名称:中国文学批评史课程英文名称:The History of Chinese Literature Criticism学时:54学分:3课程类别:学科基础必修课先修课程:文学概论、古代文学适用范围本大纲适用于中文系汉语言文学专业《中国文学批评史》课程教学。

教学目标[教学目的]本课程是汉语言文学专业学科基础必修课,集知识性、理论性于一体,着重研究中国古代文学理论的发生发展的过程,使学生了解古代中国人对文学进行理论认识时的思维方式和基本概念,了解古代文学理论家的主要观点以及古代文学理论发展的基本面貌。

[基本目标] 通过本课程的学习,学生应该掌握:一、中国古代文学理论发展的基本脉络;二、中国古代重要文学理论家的主要观点;三、中国古代文学理论的重要范畴及基本特征。

教学内容和基本要求绪论中国文学批评理论的发展概况与基本特征[教学目的与要求]要求学生了解中国文学批评理论的发展变化的概况,掌握其基本特征。

[教学重点和难点]中国文学批评理论的基本特征及形成原因。

[教学内容]一、中国文学批评理论的发端发展变化、基本概念二、中国文学批评理论的基本特征第一章先秦时期的文学观念[教学目的与要求]要求学生了解中国文学批评理论产生的环境和原因及其早期特点。

[教学重点和难点]儒家和道家文学观念的特点。

[教学内容]一、春秋前的审美意识二、春秋战国时期儒家的文学观念三、春秋战国时期道家的文学观念四、战国末期审美意识的嬗变第二章两汉时期的文学批评[教学目的与要求]要求学生了解两汉时期文学观念走出伦理道德约束的过程。

[教学重点与难点]东汉中后期文学观念的变化。

[教学内容]一、两汉经学家的文学观念二、东汉文学观念的变化第三章魏晋南北朝时期的文学理论[教学目的与要求]要求学生了解中国文学批评理论正式形成期的基本概况,掌握重要理论家的主要文学观点及理论贡献。

[教学重点与难点]刘勰《文心雕龙》文学理论体系的主要内容;钟嵘《诗品》诗歌理论体系的主要内容。

《中国文学批评史》课程简介中国文学批评史,是指研究中国古代至近代文学批评理论的发生、发展与演变历史的一门现代学科。

中国古代文学理论批评呈现出鲜明的中国文化与中国美学的特色。

它以中国化的宇宙观、人生观与美学观为理论基石,是对古代文艺创作、欣赏与评论的各种阐述。

中国文学批评整体上既有着显在的范畴、命题,也有着潜在的审美文化蕴涵,尤其是后者,是产生中国文学批评显在理论形态的灵魂。

从先秦的孔孟、老庄开始,就奠定了中国文学批评的这一理论倾向,呈现出与重视知识与逻辑范式的西方文论不同的民族文论特征。

中国古代文学批评的历史悠久、渊源深厚。

它最早生发于先秦诸子的文化批评形态之中,同时又以《诗经》、《楚辞》等文学创作作为来源,可谓源远流长,根基深厚。

先秦时代的文学批评的这种将人生与文艺相联系的人文精神,作为一种优秀的文化传统,在历代得到了传承与弘扬,尤其是在魏晋南北朝的文学批评中彰显得十分突出。

中国古代文学批评强调文品出于人品,追求人生与艺术统一的审美境界。

文学批评不是作为纯粹的思辨对象与形式玩赏,而是与忧患意识、人格精神、文化重建相联系。

从先秦到明清时期的文论,都充满着这种现实品格与历史意识,凝聚着这些杰出批评家的人格精神。

这就决定了中国文学批评史具有浓厚的人文精神。

中国古代文学批评,还侧重对作品与作家的评论,有着很强的现实针对性。

它虽然不是近代从西方引进的学科划分,但是却表现出中国传统文学批评重视作品与作家评论的特征。

现代学科意义上的中国文学批评史创构,肇端于20世纪20年代日本学者铃木虎雄的《支那诗论史》,它着重指出,中国古典形态的文学批评有赖于西方现代学术文化的整合,中国文学批评理论的学科建构是中西学术综合的产物。

1927年,中国人自己的第一部文学批评史陈钟凡先生的《中国文学批评史》问世,它标志着中国文学批评史现代学科的草创。

嗣后,郭绍虞、罗根泽、方孝岳、刘大杰、朱东润等先生的《中国文学批评史》相继问世,一时蔚为大观。

《中国文学批评史》课程教学大纲课程编号:0933004课程名称:中国古代文学批评史总学时数:48一、说明部分1. 课程性质:本课程属于汉语言文学专业的专业课,授课对象为汉语言文学专业本科生。

2. 教学目标及意义:这是一门讲授中国古代文学理论批评的基本范畴、基本理论及其历史发展的课程。

中国古代文论是我国极其宝贵的文化遗产,不仅历史悠久,而且极其丰富,并且具有鲜明的民族特色。

本课程努力运用马克思主义的科学观点和方法分析研究中国古代文学理论的实际,揭示其丰富的理论内容,吸取深邃的思想智慧,以利于建设具有中国特色的当代马克思主义文学理论体系。

通过本课程的教学,使学生学会运用马克思主义的立场观点和方法,分析研究古代文学理论遗产,提高学生的文学理论修养,进而提高学生对文学作品、特别是古代文学作品的鉴赏和分析研究能力。

3. 教学内容及教学要求了解中国古代文学理论批评的民族特色,儒道两家文学批评理论对于中国古代文学理论的主导作用;掌握先秦时期儒道两家的文学批评理论,魏晋时期文学理论的繁荣,唐代诗歌理论的发展状况及王国维的文学批评理论。

4. 教学重点、难点教学重点:儒家文论和道家文论,汉代封建正统文艺观的确立,魏晋玄学与文艺理论的关系,唐宋诗歌理论和散文理论的发展状况,明代文艺复古思潮,王国维境界学说及文学代变观。

教学难点:道家的文学观,魏晋时期文学理论的繁荣,刘勰的《文心雕龙》,晚唐的文学理论,宋明理学、心学与文学,王国维的《人间词话》。

5. 教学方法和手段:课堂讲授、研讨6. 教材及主要参考书目:1.王运熙主编:《中国文学批评史新编》,复旦大学出版社2.张少康、刘三富:《中国文学理论批评发展史》(上、下),北京大学出版社3.蒋济永:《过程诗学》,中国社会科学出版4.社郭绍虞、王文生主编:《中国历代文论选》第一至四册,上海古籍出版社5.罗根泽:《中国文学批评史》(一、二、三),上海古籍出版社6.郭绍虞主编《中国历代文论选》上海古籍出版社7.朱东润:《中国文学批评史大纲》,上海古籍出版社8.李泽厚、刘纲纪:《中国美学史》,安徽文艺出版社9.童庆炳:《中国古代文论的现代意义》,北京师范大学出版社10.李铎:《中国古代文论教程》,北京大学出版社11.赖力行:《中国古代文论史》,岳麓书社12.梁道礼:《古代文论的现代阐释》,陕西师范大学出版社13.张伯伟:《中国古代文学批评方法研究》,中华书局14.叶维廉:《中国诗学》,三联书店出版社15.陆侃如、冯沅君:《中国诗史》,人民文学出版社16.陈良运:《中国诗学体系论》,中国社会科学出版社17.吴建民:《中国古代诗学原理》,人民文学出版社二、正文部分绪论一、教学要求掌握中国文学批评的特点;了解中国文学批评的发展规律。

课程名称:中国文学批评史课程代码:0415第一章先秦文学批评(一)古代经传里保存的文学理论批评资料(次重点):识记:美刺说、言志说、观志观风说、三不朽说。

美刺说:人们认识到可以用诗歌来讽刺批判恶人恶行,也可以用诗歌来赞美颂扬好人善行。

这种用诗歌来颂美匡恶的思想,到汉代《诗大序》中就发展成为“美刺说”。

言志说:自从把诗乐当作教化的工具,人们认为诗是思想感情的表现,可以通过诗来表达对社会生活的观点和态度。

后世儒家学者特别把言志的“志”解释为与政教有关的思想央中国文学批评史上产生了深远的影响。

在春秋战国时期各个学派的典籍中,“诗言志”是一种普遍观念(并非限于儒家)。

观志观风说:“诗言志”纲领强调了文学是人的思想感情的表现,故通过诵诗、听诗就可以“观志”。

而在中国古代朴素唯物论的哲学观念中,人“心”与“志”又是客观外物感召的结果。

因此“听诗”“观志”之后,又进一步可以通过人们心灵的窗口来“观风”。

这就是儒家诗论特别强调的观志、观风说。

《左传·襄公二十九年》记载吴公子季札在鲁国听乐观风,他能从诗乐中听出各国民情风俗和周政的盛衰。

三不朽说:《左传》中提出了“三不朽说”《左传·襄公二十四年》记载穆叔对范宣子说:“大上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。

”理解:春秋时代所谓“赋诗言志”的内含和“断章取义”方法。

春秋时期列国士大夫间朝会宴享,经常要“赋诗言志”,引用诗名来委婉地表达思想,作为对外交涉、谈判的润滑剂。

故读诗、赋诗成为当时贵族子弟必修的一门功课。

而他们所赋之诗,则是采诗官从民间采集来的现成诗歌。

他们在引用诗句的时候,往往只取字面上与自己所要表达志意的相似,而不考虑原诗的整体内容或所引诗句上下文中的本意,这就叫“断章取义”。

吴公子季札评论诗乐所表现的文艺观。

从吴公子季札观周乐的记载还可以看出,他对诗乐的评论特别强调中和之美。

如他用“忧而不困”赞美《邶》《卫》风,用“思而不惧”赞美《王风》等。

中国文学理论批评史教案缩减版一、课程简介1.1 课程定位本课程旨在帮助学生了解中国文学理论批评的发展脉络,掌握文学理论的基本概念、方法及其在中国文学批评史上的应用。

1.2 教学目标通过本课程的学习,使学生对中国文学理论批评的起源、发展与演变有一个清晰的认识,培养学生的文学鉴赏能力及批评思维。

1.3 课程内容本课程主要包括中国文学理论批评的起源、先秦两汉文学批评、魏晋南北朝文学批评、唐宋文学批评、明清文学批评五个阶段。

二、教学方法2.1 讲授法通过系统的讲解,使学生掌握中国文学理论批评的发展脉络及其基本概念。

2.2 案例分析法选取具有代表性的文学理论批评家及其作品,进行深入剖析,使学生能够将理论知识与实际相结合。

2.3 小组讨论法组织学生就某一文学理论批评话题展开讨论,培养学生的批判性思维及团队协作能力。

三、教学安排3.1 课时安排本课程共计32课时,每课时45分钟。

3.2 教学内容安排第1-4课时:中国文学理论批评的起源第5-8课时:先秦两汉文学批评第9-12课时:魏晋南北朝文学批评第13-16课时:唐宋文学批评第17-20课时:明清文学批评四、教学评价4.1 平时成绩:占总成绩的40%,包括课堂表现、作业完成情况等。

4.2 期末考试:占总成绩的60%,测试学生对中国文学理论批评史知识的掌握程度。

五、教学资源5.1 教材:《中国文学理论批评史》(缩减版)5.2 辅助资料:相关论文、文章、案例等。

5.3 网络资源:相关学术网站、在线课程等。

六、教学活动6.1 章节回顾与讨论每节课开始前,回顾上一节课的内容,并引导学生进行讨论,以加深对文学理论批评概念的理解。

6.2 重点难点讲解针对每节课的重点和难点内容,进行详细讲解,确保学生能够理解和掌握。

6.3 案例分析选取典型的文学批评案例,让学生通过分析,深入理解文学理论批评的应用。

七、课堂互动7.1 提问与回答鼓励学生积极提问,对学生的疑问进行解答,帮助学生澄清理解上的困惑。

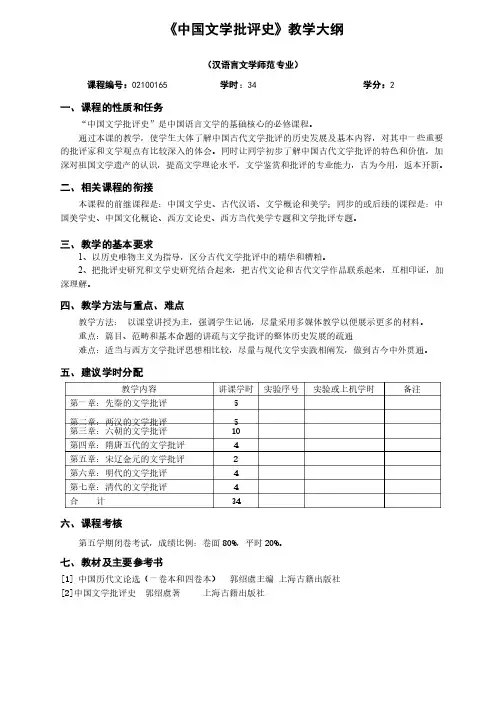

《中国文学批评史》教学大纲(汉语言文学师范专业)课程编号:02100165 学时:34 学分:2一、课程的性质和任务“中国文学批评史”是中国语言文学的基础核心的必修课程。

“中国文学批评史”是中国语言文学的基础核心的必修课程。

通过本课的教学,使学生大体了解中国古代文学批评的历史发展及基本内容,对其中一些重要的批评家和文学观点有比较深入的体会。

同时让同学初步了解中国古代文学批评的特色和价值,加深对祖国文学遗产的认识,提高文学理论水平,文学鉴赏和批评的专业能力,古为今用,返本开新。

二、相关课程的衔接本课程的前继课程是:中国文学史、古代汉语、文学概论和美学;同步的或后续的课程是:中国美学史、中国文化概论、西方文论史、西方当代美学专题和文学批评专题。

三、教学的基本要求1、以历史唯物主义为指导,区分古代文学批评中的精华和糟粕。

、以历史唯物主义为指导,区分古代文学批评中的精华和糟粕。

2、把批评史研究和文学史研究结合起来,把古代文论和古代文学作品联系起来,互相印证,加深理解。

深理解。

四、教学方法与重点、难点教学方法: 以课堂讲授为主,强调学生记诵,尽量采用多媒体教学以便展示更多的材料。

以课堂讲授为主,强调学生记诵,尽量采用多媒体教学以便展示更多的材料。

重点:篇目、范畴和基本命题的讲疏与文学批评的整体历史发展的疏通重点:篇目、范畴和基本命题的讲疏与文学批评的整体历史发展的疏通难点:适当与西方文学批评思想相比较,尽量与现代文学实践相阐发,做到古今中外贯通。

五、建议学时分配教学内容教学内容讲课学时讲课学时 实验序号实验序号 实验或上机学时实验或上机学时备注备注第一章:先秦的文学批评第一章:先秦的文学批评 5 第二章:两汉的文学批评第二章:两汉的文学批评 5第三章:六朝的文学批评第三章:六朝的文学批评 10 第四章:隋唐五代的文学批评第四章:隋唐五代的文学批评 4 第五章:宋辽金元的文学批评第五章:宋辽金元的文学批评 2 第六章:明代的文学批评第六章:明代的文学批评 4 第七章:清代的文学批评第七章:清代的文学批评 4 合 计34六、课程考核第五学期闭卷考试,成绩比例:卷面80%80%,平时,平时20%20%。

课程编号:01060课程名称:中国文学批评史《中国文学批评史》教学大纲一、课程说明1、“中国文学批评史”是四年制汉语言文学专业学生必修课程之一。

对于中国文学理论批评发展的历史,分为先秦、汉魏六朝、唐宋金元、明清四个时期进行介绍。

2、本课程以中国文学批评史的发展为基本线索,批评家及批评论著为主要内容。

通过课堂教学使学生了解、掌握中国文学批评史,使学生深入领会中国古代优秀的文学传统和艺术精神,了解它和西方文艺美学的不同特点,并可以为建设当代新的文学理论,提供有益的历史借鉴。

3、本课程教学时间安排总计36学时,一学期授完,每周2学时,计划教学周数18周。

以期末考试加平时成绩的方式计分,总计学分2学分。

二、学时分配表教学内容授课学时实践学时第一章第二章第三章第四章第五章第六章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章第十七章先秦时期文学批评的萌芽儒家的文学观道家的文学观两汉经学时代的文学理论批评玄学与魏晋南北朝文学理论批评X勰与《文心雕龙》《文心雕龙》的批评价值钟嵘与《诗品》唐代前期的文学理论批评唐代后期的文学理论批评北宋的文学理论批评南宋金元的文学理论批评明代的复古与反复古文学思想明代的小说戏曲理论批评王夫之和叶燮的诗歌理论清代的小说戏曲理论批评清代中前期的诗文词理论晚清时期与西方文学思想的交汇2222222222222222220 合计92 0三、教学目的与要求通过本课程的教学和学习,使学生掌握一定的中国文学批评史知识,熟悉中国文学批评史上出现的重要批评家、著作和重要批评观点,并能理解中国文学批评史上主要的文学批评思潮与现象。

本课程要求学生能够全面了解中国文学批评发展的历史,对于特别有影响的批评家、论著及理论批评及思潮能建立起正确的理解,并要求学生能够运用已学的理论分析和解释批评观点与思潮,对重要批评著作具备较深入的理解。

四、教学内容纲要第一章文学的起源和文学理论批评的萌芽内容提要:第一节:文学的起源和初期的文学观念中国“文”的概念的演变;学术与文章的逐渐分离;先秦时期诗乐舞合一,文史哲不分的特点。

《中国文学批评史》课程教学大纲一、课程基本信息:课程代码:18121292课程名称:中国文学批评史英文名称:Selections of the Ancient Chinese Literature Theories课程类别:专业必修课学时:32学分: 2适用对象: 汉语言文学本科专业考核方式:考核先修课程:古代汉语中国古代文学史二、课程简介《中国文学批评史》是我校汉语言文学本科专业的一门专业必修课课,主要讲授中国古代文论历经先秦、两汉、魏晋南北朝、唐宋金元、明清以及近代的发展史,其中重点选讲各阶段中的名家、名著、名篇,以现代的视角重新审视和评价古代文论,使学生较为系统地了解中国古代丰富的文学理论遗产,借鉴、吸收古代文论的精华,提高自身的文学理论修养。

Selections of the Chinese ancient literature theories is an limited elective subject for the undergraduates whose profession isthe Chinese language and literature.In this course, we will teach our students to learn the development history of the Chinese ancient literature theories in the previous dynasties, and make them understand the Chinese the literature theories inheritance systematically.In addition, we will choose the great works and papers to explain in detail, and evaluate the Chinese ancient literature theories in new angles of view, by this we will make our students absorb the theoretical essence in ancient literature theories, and increase their accomplishment.三、课程性质与教学目的《中国文学批评史》是我校汉语言文学本科专业的一门专业必修课,本课程宗旨在于让学生较为系统地了解中国古代丰富的文学理论遗产,以便借鉴、吸收古代文论的精华,提高自身的文学理论修养。

中国文学批评史教学大纲一、课程说明1课程性质本课程是高校中文系本科的一门选修课程。

它是文艺学的重要组成部分,属于文学发展史和文学理论的交叉学科。

课程在史、评、论交汇中偏重于“史”,即按照历史顺序年代评述各个时期文论家的代表性观点,总结文学发展的基本规律。

2、教学目的通过教学,使学生较全面地掌握中国古代文学理论发展史的基本状况及其基本规律,初步学会文学批评的一般理论和方法,增强文学批评的能力,并对历史上有代表性的文学批评家及其主要观点进行科学的评价。

3、教学要求要求学生以马克思主义文艺学为指导,运用历史唯物主义和辩证唯物主义观点,批判地吸收中国古代文学理论成果,并融以新机,促进文艺学的发展。

学生必须扎实掌握本课程涉及的基本理论和基本知识,加厚国学根基,提高古代文论研究和古代文学批评的水平。

4、总课时数36课时二、课程内容体系上编第一章概说(1课时)[教学重点与难点] 重点是中国文学批评史的形式发展,难点是中国文学批评史发展中的矛盾斗争。

[考核要求] 要求学生把握中国文学批评史产生的程序。

[教学基本内容]一、中国文学批评史的研究范围二、中国文学批评史产生的程序三、中国文学批评史发展中的矛盾斗争第二章儒家的文学观(2课时)[教学重点与难点] 重点是关于孔子、孟子、荀子的文学观,难点是关于儒家总体的文艺价值观。

[考核要求] 要求学生能掌握孔子和孟子的主要文学思想。

[教学基本内容]第一节孔子第二节孟子第三节荀子第四节在《礼记》和《诗大序》中所见到的一些文学论点第三章道家思想对于文学批评的影响(2课时)[教学重点与难点] 重点讲授老子、庄子的文学思想,难点是儒与道文学思想的联系与区别。

[考核要求] 要求学生能清楚说明道家的文学观及其对后世的影响。

[教学基本内容]第一节老子第二节庄子第四章两汉的文学批评(3课时)[教学重点与难点] 重点是司马迁、班固、王逸、扬雄和王充的文学观,难点是汉代文论的崇儒倾向及儒道互补态势。

《中国文学批评史》课程简介

中国文学批评史,是指研究中国古代至近代文学批评理论的发生、发展与演变历史的一门现代学科。

中国古代文学理论批评呈现出鲜明的中国文化与中国美学的特色。

它以中国化的宇宙观、人生观与美学观为理论基石,是对古代文艺创作、欣赏与评论的各种阐述。

中国文学批评整体上既有着显在的范畴、命题,也有着潜在的审美文化蕴涵,尤其是后者,是产生中国文学批评显在理论形态的灵魂。

从先秦的孔孟、老庄开始,就奠定了中国文学批评的这一理论倾向,呈现出与重视知识与逻辑范式的西方文论不同的民族文论特征。

中国古代文学批评的历史悠久、渊源深厚。

它最早生发于先秦诸子的文化批评形态之中,同时又以《诗经》、《楚辞》等文学创作作为来源,可谓源远流长,根基深厚。

先秦时代的文学批评的这种将人生与文艺相联系的人文精神,作为一种优秀的文化传统,在历代得到了传承与弘扬,尤其是在魏晋南北朝的文学批评中彰显得十分突出。

中国古代文学批评强调文品出于人品,追求人生与艺术统一的审美境界。

文学批评不是作为纯粹的思辨对象与形式玩赏,而是与忧患意识、人格精神、文化重建相联系。

从先秦到明清时期的文论,都充满着这种现实品格与历史意识,凝聚着这些杰出批评家的人格精神。

这就决定了中国文学批评史具有浓厚的人文精神。

中国古代文学批评,还侧重对作品与作家的评论,有着很强的现实针对性。

它虽然不是近代从西方引进的学科划分,但是却表现出中国传统文学批评重视作品与作家评论的特征。

现代学科意义上的中国文学批评史创构,肇端于20世纪20年代日本学者铃木虎雄的《支那诗论史》,它着重指出,中国古典形态的文学批评有赖于西方现代学术文化的整合,中国文学批评理论的学科建构是中西学术综合的产物。

1927年,中国人自己的第一部文学批评史陈钟凡先生的《中国文学批评史》问世,它标志着中国文学批评史现代学科的草创。

嗣后,郭绍虞、罗根泽、方孝岳、刘大杰、朱东润等先生的《中国文学批评史》相继问世,一时蔚为大观。

1949年以来,又有敏泽、张少康等独著,以及王运熙、蔡钟翔等人主编的中国文学批评史方面的著作,他们在前人的基础上踵事增华,推进了中国文学批评史的研究工作与学科发展。

从学科的名称来说,西方文艺学一般分成“文学理论”、“文学批评”、“文学史”三个部分,这是从西方既有的文化传统去划分的,因而陈钟凡、罗根泽等认为,西方文艺学所说的狭义的文学批评并不完全适合中国,中国传统的文学批评是广义的文学批评,按中国传统的诗文评范畴,应当是涵括文学创作、文学批评诸方面的学问。

后来出版的一些同类著作就用了“中国文学理论批评史”的名称。

但是中国古代的文学批评范畴,更能彰显中国古代文学批评通过文学评论来阐释原理的特点,是中国文学批评关注人文性、现实性精神的生动体现,因此,用“中国文学批评”来指称包括“文学理论”、“文学批评”在内的中国古代至现代的文艺学,似乎更能体现中国文学批评的民族文化特征。

从学科内涵来说,我们所说的中国文学批评发展史,是指中国古代至现代的文学批评产生与演变的历史,它是现代的人们运用西方学术观念对于中国原生态

的文学批评史所作的梳理与阐释,也是中西文化有机融合的产物。

就中国文学批评史的学科名称来说,也先后出现了“中国古代文论”、“中国文学理论史”、“中国文学理论批评史”“中国文学理论发展史”、“中国文学理论批评发展史”、“中国文学批评史”甚至“中国诗学史”等诸多相近的名称。

按照当前学界的主流意见,本课程采用“中国文学批评史”这一名称。

作为学科的中国文学批评史,其根本特点是艺术性与人文性的统一,这缘于中华民族的文化特性。

中华文化自古以来就形成了天人合一、道器贯通的价值观念与理论形态,文学批评自先秦以来就是在这种文化语境中产生出来的。

最早的文学批评是从先秦时代的思想家论述社会人生时而衍变产生的,后来这种文化精神一种延伸了下来,它造成了中国文学批评注重总体性、有机性的特点,喜欢以“道”、“气”等浑朴性的概念去把握对象,追求天人合一、艺道贯通。

因此,学习中国文学批评史首先要从中华文化的一体性去加以思考,注重从中国传统文化的哲学与伦理层面去下功夫,而不能局限于西方文化本位的视角与方法。

另外,中国文学批评理论中蕴含着历代作家和批评家的丰富的文艺创作、鉴赏与批评的学术经验,重视创作论与鉴赏论的统一也是它的一个重要特点,因此,中国文学批评史也体现为作家创作史与读者接受史的统一。

许多批评家不仅有着深厚的理论素养,而且自己有着文学创作的经验与成就。

比如韩愈、苏轼等人的文论就是如此。

因此,学习中国文学批评史必须与学习中国文学史紧密相联,使二者互相渗

透与促进。

学习、研究和教授中国文学批评史,其中一项重要的工作就是整理文献,这是学习与把握中国文学批评史的基础。

中国文学批评史是一门交叉性、互融性的学科,学科的边际相对于其他学科来说,不甚清楚。

因此,除了要学习中国文学批评史的原始文献外,对于文献资料本身的整理与归纳也是一项很重要的工作。

只有在弄清楚原始资料与文献基本含义的基础之上,才能对于其理论意义加以正确地认识与阐释。

由于中国文学批评史从学科上来说,是建立在现代文化基础之上的一门学科,因此理所当然地要将重点放在理论的阐释上面,这是学科建设的根本目的,而且对于文献的梳理与归纳也离不开理论观点的指导。

这就要求学习者不仅要有扎实的文献功底,而且要注重对于中国古代哲学与思想文化的学习,同时对于西方哲学等理论要有所掌握,自觉地用现代人文社会科学的理论来深化对于中国文学批评史这门学科的认识及研究。

中国文学批评史植根于它博大精深的文化土壤之上。

中国文化在最高境界上是审美与文艺的境界,是生命精神的结晶,这种精神意蕴与人格境界,决定了中国文学批评不仅关注的是理论范式,更追求的是形而上的人格精神与超验境界。

近代王国维与蔡元培等人对此作了深刻的阐发,也是他们传承中国传统文学批评精神的内在动力。

中国古代文论的精神与与中国美学精神乃至中国文化精神是一致的,它能显示中国文化传统的深厚内蕴和精神气质。

在中国历史上,

作为文化传承者的士人具有强烈的生命-文化的忧患意识,这种忧患意识是推动中国古代文论向前发展的动力。

从中国古代文论的形成与发展来看,中国古代的文论家首先是充满人文忧患意识的思想家,他们往往是站在时代的前列与人生的尖峰上来考察文学现象,回应文学与文化建设中出现的严峻问题,建构自己的文学思想与美学理论的。

比如春秋以来,中国从夏商周三代形成的宗教神学与礼乐文化,随着宗法制度向封建制度的嬗变,当时业已萌生的诗乐文化及其文学观念,也面临“礼崩乐坏”的危机,儒道法墨诸家围绕对礼乐文化的评价,以及由此而来的天道人性问题,开展了激烈的争鸣,其中心是从人性论与人生论出发,对文学的真善美问题作了各自不同的回答。

儒家的中和为美、文质彬彬与道家的逍遥无待、乘物游心的价值观念既是文化伦理的判断,同时也是文学审美和批评的尺度。

因此,学习中国文学批评史不仅要注意把握基本典籍与观念范畴,更要领会这些思想学说背后的人文精神。

比如对于先秦诸子文论的把握,以及对于六朝文学批评的认识等。

在这里,学习中国文学批评史与中国文学史一样,除了从知识层面加以把握之外,体验与对话是更为根本的把握方式。

学习中国文学批评史,不仅要掌握这门学科的知识,更要体验与领悟其中的精神蕴涵,发扬这种本土化的人文主义传统。

这是我们学习中国文学批评时应当充分明确的目标。

中国文学批评史作为一门教学课程,属于普通高等学校“汉语言文学”本科专业基础必修课程。

本课程在教学过程中,试图就中国文学史发展的批评与理论层面,对源远流长的民族文化传统精华及其现

代价值、未来走向进行回顾、比较和分析。

通过对祖国古代文学批评与理论的系统介绍与重点分析,使学生具备清晰的文学批评史线索,初步掌握民族文艺批评话语,为梳理、构建中华民族的现代文学批评体系,提供最为基本的素材。

以中国文学思想的发展历史为基本线索,通过择要介绍重要批评家、批评流派和论著,了解我国文学批评各历史阶段的大概状况,以及我国文学批评根本的民族特点,在掌握一定的古文论知识的基础上,提高对古代文学作品的鉴赏和评论水平,并且具备思考当今在世界文学背景下的民族文学生存和发展的初步能力。

就《中国文学批评史》的教材来说,它要求由比较全面而且完整的知识体系,不能随研究者的专业所长或兴趣爱好而偏重一隅、录阙欠当;它要求有比较精审、比较新颖的结构框架,不能单调平板、千部一腔;它要求有比较鲜明的理论观点和比较简洁的表述语言,不能连篇累牍而旨趣难觅;它要求有繁简适中的文本阐释,不能一味高论而忽略对原始资料的导析;它要求有必要的课时意识与篇幅意识,由博返约,不能旁征博引而下笔不休;它要求有合乎当代社会理论背景的指导思想——如理论界倡导建的以“马克思主义实践论哲学和人学统一”,为理论基点的文学批评思想原则,避免观念陈旧和老化。

中国文学批评史是与传统思想文化、具体文学文本相关联而又具有自己独立知识谱系的学科。

本学科的重点在于:对古代文论经典文本的正确解读和评价;对重要文艺现象和问题能够给予正确的理论剖析;并且能够运用中国自己的文学理论阐释中国古代的文学文本和文

学现象。

难点在于,能对古代经典的批评文本做出正确解读和阐述。

能克服“以西律中”的理论偏差,对中国传统的文论思想给予恰当的分析和评价。