2017年陕西省疫情概况及性病病例报告要求

- 格式:pptx

- 大小:3.89 MB

- 文档页数:99

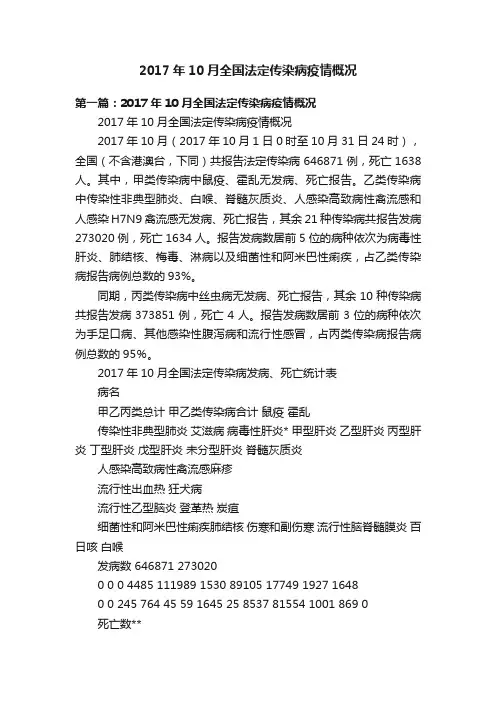

2017年10月全国法定传染病疫情概况第一篇:2017年10月全国法定传染病疫情概况2017年10月全国法定传染病疫情概况2017年10月(2017年10月1日0时至10月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病646871例,死亡1638人。

其中,甲类传染病中鼠疫、霍乱无发病、死亡报告。

乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余21种传染病共报告发病273020例,死亡1634人。

报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病报告病例总数的93%。

同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种传染病共报告发病373851例,死亡4人。

报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的95%。

2017年10月全国法定传染病发病、死亡统计表病名甲乙丙类总计甲乙类传染病合计鼠疫霍乱传染性非典型肺炎艾滋病病毒性肝炎* 甲型肝炎乙型肝炎丙型肝炎丁型肝炎戊型肝炎未分型肝炎脊髓灰质炎人感染高致病性禽流感麻疹流行性出血热狂犬病流行性乙型脑炎登革热炭疽细菌性和阿米巴性痢疾肺结核伤寒和副伤寒流行性脑脊髓膜炎百日咳白喉发病数 646871 2730200 0 0 4485 111989 1530 89105 17749 1927 16480 0 245 764 45 59 1645 25 8537 81554 1001 869 0死亡数**1638 16340 0 0 1350 60 0 41 16 0 3 0 0 0 0 8 34 8 1 0 0 169 0 0 0 0新生儿破伤风猩红热布鲁氏菌病淋病梅毒钩端螺旋体病血吸虫病疟疾人感染H7N9禽流感丙类传染病合计流行性感冒流行性腮腺炎风疹急性出血性结膜炎麻风病斑疹伤寒黑热病包虫病丝虫病其他感染性腹泻病手足口病 4279 1953 11950 402313144 194 0 373851 16049 15936 100 2640 42 141 15 414 0 75203 2633110 0 0 0 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1第二篇:2011年3月全国法定传染病疫情统计表(定稿)2011年3月全国法定传染病发病、死亡统计表病名甲乙丙类总计甲乙类传染病合计鼠疫霍乱传染性非典型肺炎艾滋病病毒性肝炎*甲型肝炎乙型肝炎丙型肝炎戊型肝炎肝炎未分型脊髓灰质炎人感染高致病性禽流感甲型H1N1流感麻疹流行性出血热狂犬病流行性乙型脑炎登革热炭疽细菌性和阿米巴性痢疾肺结核伤寒和副伤寒流行性脑脊髓膜炎百日咳白喉新生儿破伤风猩红热布鲁氏菌病淋病梅毒钩端螺旋体病血吸虫病疟疾丙类传染病合计流行性感冒流行性腮腺炎风疹急性出血性结膜炎麻风病斑疹伤寒黑热病包虫病丝虫病其它感染性腹泻病手足口病发病数4721373573760003551******2625010***11***48***443079513780873942571*********09死亡数** 1487 1475*********000000038*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。

陕西省人民政府办公厅关于进一步做好重点传染病防控工作的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------陕西省人民政府办公厅关于进一步做好重点传染病防控工作的通知陕政办发〔2015〕21号各设区市人民政府,省人民政府各工作部门、各直属机构:传染病是严重危害人民群众健康的重大公共卫生问题。

近年来,在省委、省政府的正确领导下,我省法定传染病疫情形势总体平稳,防控工作取得显著成效,但艾滋病、结核病、狂犬病、乙肝、手足口病、出血热等6种重点传染病防控形势依然严峻。

为切实保障人民群众生命安全和身体健康,经省政府同意,现就实施专病专策精细化防控策略,进一步做好重点传染病防控工作有关事项通知如下。

一、提高思想认识,加强组织领导2014年,全省共报告艾滋病、结核病、狂犬病、乙肝、手足口病、出血热等6种重点传染病病例11.9万人、死亡162人,分别占全省法定传染病报告的64.51%和94.75%,占用5.95亿元医疗费用。

传染病防治已经成为影响全省经济社会健康发展和广大人民群众生命安全的重要问题。

各地各部门要充分认清传染病的严重危害和做好传染病防控工作的重要性、紧迫性,认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》,坚持预防为主的工作方针,针对我省发生重点传染病流行的危险因素,认真研究,精心组织,周密部署,努力防范重点传染病大规模爆发流行。

各地要落实属地管理责任,切实加强对传染病防控工作的领导,建立健全传染病联防联控机制,定期开展疫情会商和风险评估,支持、督促卫生计生和有关部门认真履行职责,全面落实专病专策精细化防控策略,扎实做好本行政区域内重点传染病防控工作。

二、实施防控策略,提升防控水平(一)艾滋病防控。

2018-9-18-全国性病病例报告质量管理方案及附录(2018年版)08(2018-09-16)简版(1)1全国性病病例报告质量管理方案(2018年版)为了加强和规范性病病例报告工作,提高报告质量,依据《性病防治管理办法》、《中国预防与控制梅毒规划(2010-2020年)》和《传染病报告信息管理规范(2015年版)》等法规文件,制定本方案。

一、目的通过系统的质量控制、质量检查等措施,进一步规范医疗机构性病病例报告及信息管理,不断提高病例报告质量,为制定性病防治对策提供准确的疫情数据。

二、报告病种和诊断标准依据《中华人民共和国传染病防治法》和《性病防治管理办法》,我国性病病例报告病种为:梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体感染、尖锐湿疣和生殖器疱疹。

5种性病的诊断按照中华人民共和国卫生行业标准执行,分别为:梅毒诊断(WS 273-2018)、淋病诊断(WS 268-2007)、生殖道沙眼衣原体感染诊断(WS/T 513-2016)、尖锐湿疣诊断(WS/T 235-2016)和生殖器疱疹诊断(WS/T 236-2017)。

如果诊断标准修订,则按最新的诊断标准执行。

三、性病病例报告质量指标(一)核心指标1.报告率与漏报率:两个指标互补。

报告率:指在调查原始登记(包括门诊日志、住院病历和实验室登记等)的性病病例中,已报告的病例占应报告病例的比例。

漏报率:指在调查原始登记(包括门诊日志、住院病历和实验室登记等)的性病病例中,应报告而未报告的病例占应报告病例的比例。

应报告病例:指符合中华人民共和国卫生行业标准诊断标准的首诊病例。

2.梅毒病例报告准确率:指在核查的梅毒报告病例中,符合梅毒诊断标准中确诊诊断的首诊病例所占的比例。

3.梅毒分期正确率:指在核查的不同临床期别的梅毒(一期、二期、三期)报告病例中,符合梅毒诊断标准中临床分期正确的病例所占的比例。

4.梅毒重报率:指在核查的梅毒报告病例中,判定为重复报告的病例人次数占全部核查病例的比例。

传染病疫情及死亡病例报告要求一、报告时限甲类传染病、按甲类管理的传染病病人、疑似病人或病原携带者和不明原因肺炎病例在诊断后按规定的时限(城镇应于2 小时内、农村应于6 小时内)通过传染病疫情监测信息系统进行报告(网络直报),同时应以最快的方式向当地的区(县)级疾病预防控制机构报告。

其他乙类传染病病人、疑似病人,艾滋病病毒感染者以及脊髓灰质炎、伤寒副伤寒、痢疾、梅毒、淋病、白喉、疟疾的病原携带者在诊断后按规定的时限通过传染病疫情监测信息系统进行报告。

临床初步诊断急性弛缓性麻痹(AFP)时,要马上报告防保科,由防保科在2 小时内以电话向县疾控中心报告。

对乙型肝炎病原携带者,要及时报告防保科,由防保科每周汇总报告当地疾控中心。

丙类传染病和其他传染病(包括水痘、恙虫病和肝吸虫病)病人、疑似病人,应当在24 小时内通过传染病疫情监测信息系统进行报告。

突发公共卫生事件,应当在2 小时内向所在地县级人民政府卫生行政部门报告。

传染病暴发、流行时(不论甲、乙、丙类),应以最快的通讯方式向当地疾病预防控制机构报告疫情。

发现原因不明传染病或可疑的新发传染病,应及时向当地疾病预防控制机构报告。

报告时限的计算,以本次就诊医生诊断时间为起始时间,上网录入时间为截止时间。

二、报告程序(1)初次报告责任报告人在首次诊断或发现法定传染病病人(包括疑似病例、临床诊断病例、实验室确诊病例)或病原携带者时,应立即认真填写《中华人民共和国传染病报告卡》(“报卡类别”“初次报告”,选择项)做好疫情登记,并立即将报告卡送交传染病管理科的疫情管理人员。

一个病人同时患有两种或两种以上法定传染病时,应分别填写传染病报告卡。

(2)订正报告责任报告人对已报告过的病例诊断进行更改(如疑似病例确诊、临床诊断病例更改诊断、分型或分类改变)或发现填卡错误时,必须及时进行订正报告,在规定时限内重新填写、报送《中华人民共和国传染病报告卡》“报卡类别”选择“订正报告”项,填写新的“诊断,日期”(确诊日期)和“填卡日期”;但同一病种由临床诊断订正为实验室确诊时,除将“病例分类”由“临床诊断病例”改为“实验室确诊病例”外,无需更改其他项目。

性病诊断标准与病例报告要求(2022年)一、梅毒病例:(一)、关于梅毒病例诊断与报告要求及相关事项:1.梅毒诊断与报病复杂,应根据既往梅毒诊疗史、临床表现、实验室检测结果综合分析,而不是仅依据实验室检测结果。

2.报告首诊病例,首次诊断的疑似病例、确诊病例均须报告。

对于疑似病例,应随访,尽快补充另一试验,及时订正。

3.既往有梅毒诊疗史者、梅毒疗后复查评价疗效者(包括年度内、跨年度、跨地区、跨机构)不报告,须详细记录病史证据。

4.梅毒血清筛查时发现的特异性试验阳性、非特异性试验阴性者,无梅毒诊疗史,无梅毒症状与体征,暂不报病,1个月后随访再次检测,如非特异性试验仍阴性不报病,如转阳则报病。

5.隐性梅毒无发病日期,规定传染病报告卡的“发病日期”栏填写实验室检测日期。

6.对于二期与一期梅毒皮损重叠者,报二期梅毒。

7.对于一期或二期梅毒病例,检测有脑脊液异常或有神经系统、视力、听力损害症状,仍报告为一期或二期梅毒;对于无症状无体征的隐性梅毒,检测有脑脊液异常但无任何神经系统症状,仍报告为隐性梅毒;对于有神经系统症状、视力、听力损害的神经梅毒、眼梅毒、耳梅毒,无一期或二期梅毒临床表现,报告为三期梅毒。

8.梅毒再次感染者需要报告(如梅毒血清治愈后再次感染出现硬下疳;有证据表明,梅毒治疗有效或血清固定后再次感染,非特异性抗体试验滴度升高4倍)。

9.由于梅毒病情进展而致诊断变更,需要重新报告(如原一期、二期或隐性梅毒发展为三期梅毒等);但如果是原分期诊断错误,则在原报卡上订正诊断与订正报告,不重新报卡。

10.医生填写梅毒报卡时,应在“备注”栏填写诊断依据,包括:既往梅毒诊疗史、临床特征、实验室检测结果、报告科室。

11.医生做出梅毒诊断,以及在门诊、住院病历登记时均应分期,不能简单诊断与记录为“梅毒”。

(二)、关于梅毒血清学检测方法1.梅毒血清学试验方法分为两类:①.特异性抗体试验:包括 TPPA、TP-ELISA、TP-化学发光法(CLIA)、快速免疫层析法(RT)等;②.非特异性抗体试验:包括 RPR、TRUST、VDRL 等。

性病疫情报告制度范本引言:性病是一种严重影响人类健康的传染病。

为了及时掌握和监测性病在社会中的传播情况,保障公众健康安全,本报告制度的目标是全面了解性病疫情,推动防治措施的实施和改进。

本报告制度将根据性病疫情的发展趋势,提供相关数据分析,为制定政策和优化预防和控制工作提供科学依据。

一、报告内容本报告将包括以下几个方面的内容:(一)性病基本情况:对性病的定义、病因、传播途径等进行梳理和简要说明,向公众传达性病的基本知识,并提供防治方法。

(二)性病发病与感染率:对性病的发病情况进行统计,包括感染人数、发病率、各年龄段、地区等相关数据的分析,帮助疫情监测和预警。

(三)性病疫情趋势分析:对性病的传播趋势进行数据分析和预测,了解疫情的发展变化,为下一步的防治工作提供参考。

(四)性病防治工作进展:对于性病防治工作的开展情况进行总结和分析,包括政策、宣传、教育、服务等方面的工作情况,评估工作的效果和问题。

(五)性病防治措施和建议:根据疫情和工作进展的情况提出针对性病防治工作的具体措施和建议,推动工作的创新和改进。

二、报告来源和数据采集本报告的数据来源主要包括以下几个渠道:(一)医疗机构报告:各级医疗机构须按规定向相关部门进行性病报告,包括感染人数、病例类型、流行区域等信息,确保数据的及时、准确。

(二)健康教育机构调查:通过开展健康教育宣传活动、问卷调查等形式,了解公众对性病相关知识的了解程度、健康行为的改变等情况。

(三)流行病学调查:当出现性病疫情暴发或聚集时,及时组织流行病学调查,收集病例信息、传播途径等数据,为疫情防控提供依据。

(四)网络数据挖掘:利用互联网技术对公众在网络上的搜索和咨询行为进行数据挖掘,了解公众对性病的关注程度和需求,以及一些不明确的病例信息。

三、数据分析与报告编写(一)数据分析:通过收集和整理上述来源的数据,运用统计学和数据分析的方法,对性病的疫情、感染率、发病趋势等进行全面分析和评估,形成科学、准确的数据报告。

陕西省人民政府办公厅关于印发省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知【法规类别】卫生综合规定【发文字号】陕政办发[2017]77号【发布部门】陕西省政府【发布日期】2017.09.01【实施日期】2017.09.01【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件陕西省人民政府办公厅关于印发省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知(陕政办发〔2017〕77号)各设区市人民政府,省人民政府各工作部门、各直属机构:《陕西省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》已经省政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。

陕西省人民政府办公厅2017年9月1日陕西省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划为落实《“健康中国2030”规划纲要》《“十三五”卫生与健康规划》和深化医药卫生体制改革部署,进一步推进我省艾滋病防治工作,切实维护广大人民群众身体健康,根据《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》,结合我省实际,制定本行动计划。

一、防治现状“十二五”期间,全省各地、各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署,不断完善防治艾滋病工作领导小组协调机制,落实艾滋病防治“五扩大、六加强”各项措施,持续加大艾滋病检测力度,艾滋病传播得到有效控制,艾滋病病毒感染者和病人(以下简称感染者和病人)发现率提高到,病死率降低,全省整体疫情控制在低流行水平,受艾滋病影响人群生活质量不断提高,社会歧视进一步减轻,基本实现了《陕西省遏制与防治艾滋病“十二五”行动计划》总体目标。

目前,我省艾滋病流行形势依然严峻,尚有一定数量的感染者和病人未被检测发现,性传播成为最主要的传播方式,男性同性性行为人群感染率居高不下,青年学生感染人数增加较快,卖淫嫖娼、合成毒品滥用及不安全性行为加大了艾滋病传播风险,社交新媒体的普遍使用增强了易感染艾滋病行为的隐蔽性,人口频繁流动增加了预防干预难度。

部分地区和部门对防治工作重视不足,防治措施落实不到位,防治技术手段有限,防治能力尚不能满足工作需要,社会组织等社会力量参与防治的作用发挥尚不够充分,艾滋病防治工作仍需常抓不懈。

传染病疫情报告制度为了进一步加强我院的传染病疫情报告管理,为疾病预防控制提供及时、准确的监测信息,依据《中华人民共和国传染病防治法》《全国传染病信息报告管理工作技术指南(2016年版)》等,结合我院实际情况制定本制度。

任何人员不得瞒报、漏报、谎报、缓报或授意他人瞒报、谎报疫情。

1.传染病报告实行首诊负责制。

2.报告范围:本院就诊、住院的传染病例、病原携带者、疑似病人。

3.报告时限(1)各科室发现甲类传染病和乙类传染病中的传染性非典型肺炎、肺炭疽的病人,疑似病人以及发现其他传染病和不明原因的疾病暴发时,发现聚集性不明原因病例(3例以上)正常上班时间应立即电话报告医务部和预防保健科。

其他时间按规定报行政总值班,行政总值班通知医务部和预防保健科。

经专家组确认后,首诊医生立即在公卫系统填卡,预防保健科疫情管理人员2小时内将传染病报告卡上报国家疾病预防控制信息系统并做好登记。

(2)各科室发现其他乙、丙类传染病病人、疑似病人和规定报告的传染病病原携带者,12小时内通过公卫系统上报传染病报告卡。

预防保健科疫情管理人员24小时内将传染病报告卡上报国家疾病预防控制信息系统并做好登记。

4.报告类型与分型(1)报告类型:传染病病例报告分疑似病例、临床诊断病例、确诊病例、病原携带者、无症状感染者五类。

需要报告无症状感染者的有新型冠状病毒感染。

需要报告病原携带者的病种包括霍乱、脊髓灰质炎以及国家卫健委规定的其他传染病。

(2)需分型报告的传染病:炭疽分肺炭疽、皮肤炭疽和未分型三类;病毒性肝炎分为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和肝炎(未分型)六类;梅毒分一期、二期、三期、胎传和隐性五类;疟疾分间日疟、恶性疟和未分型三类;肺结核分利福平耐药、病原学阳性、病原学阴性和无病原学结果四类;乙、丙型肝炎、血吸虫病应分为急性和慢性。

(3)需要报告临床严重程度的传染病:新型冠状病毒感染分轻型、中型、重型、危重型。

5.重点传染病的报告原则:(1)肺结核:对新发现的、经规范治疗治愈后再次复发的病例需要报告;陈旧性肺结核病人不需报告;(2)梅毒:①复发病例不需要报告;②年度内或跨年度的梅毒血清随访阳性病例不需要报告;③患者临床无症状、无体征,化验室检测抗-TP阳性和梅毒非特异性抗体有滴度,必须请皮肤科会诊并报告传染卡及艾滋病性病附卡。