有关地方时区时的计算公式讲课教案

- 格式:doc

- 大小:87.00 KB

- 文档页数:2

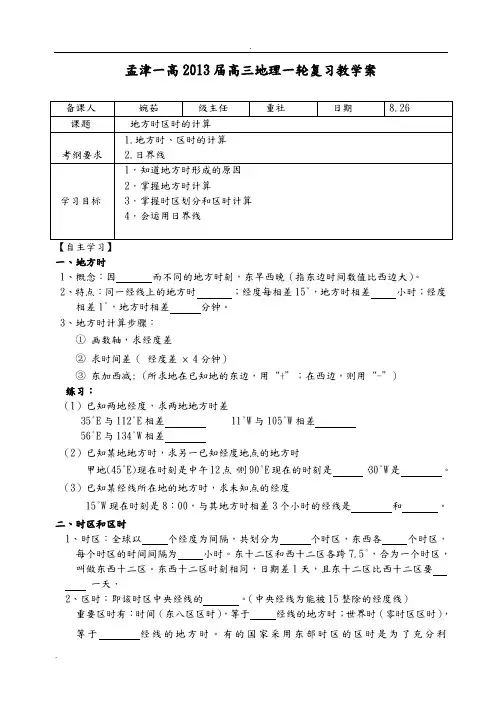

孟津一高2013届高三地理一轮复习教学案【自主学习】一、地方时1、概念:因而不同的地方时刻,东早西晚(指东边时间数值比西边大)。

2、特点:同一经线上的地方时;经度每相差15°,地方时相差小时;经度相差1°,地方时相差分钟。

3、地方时计算步骤:①画数轴,求经度差②求时间差(经度差× 4分钟)③东加西减: (所求地在已知地的东边,用“+”;在西边,则用“-”)练习:(1)已知两地经度,求两地地方时差35°E与112°E相差 11°W与105°W相差56°E与134°W相差(2)已知某地地方时,求另一已知经度地点的地方时甲地(45°E)现在时刻是中午12点,则90°E现在的时刻是,30°W是。

(3)已知某经线所在地的地方时,求未知点的经度15°W现在时刻是8:00,与其地方时相差3个小时的经线是和。

二、时区和区时1、时区:全球以个经度为间隔,共划分为个时区,东西各个时区,每个时区的时间间隔为小时。

东十二区和西十二区各跨7.5°,合为一个时区,叫做东西十二区。

东西十二区时刻相同,日期差1天,且东十二区比西十二区要一天.2、区时:即该时区中央经线的。

(中央经线为能被15整除的经度线)重要区时有:时间(东八区区时),等于经线的地方时;世界时(零时区区时),等于经线的地方时。

有的国家采用东部时区的区时是为了充分利用。

3、区时的计算:①区时 = 中央经线的地方时②中央经线 = 时区数×15°(E/W)③时区 = 已知经度数÷15°(四舍五入)④相邻两时区相差1小时,东早西晚,东加西减练习:(1)求出以下时区的中央经线度数:东七区;西十一区;东三区;西八区。

(2)求出以下城市位于哪个时区:东京(140°E)位于;悉尼(151°E)位于;洛杉矶(119°W)位于;华盛顿(78°W)位于;(3)求区时时差东三区与东十区相差个小时;西五区与西九区相差个小时;东六区与西五区相差个小时;西七区与零时区相差个小时;(4)A地(49°W)位于时区,它所在时区的中央经线是;B地(102°E)位于时区,它所在时区的中央经线是;若A地所在时区现在的时刻是凌晨4:00,则B地所属时区时间是,位于西十区的C地时间是。

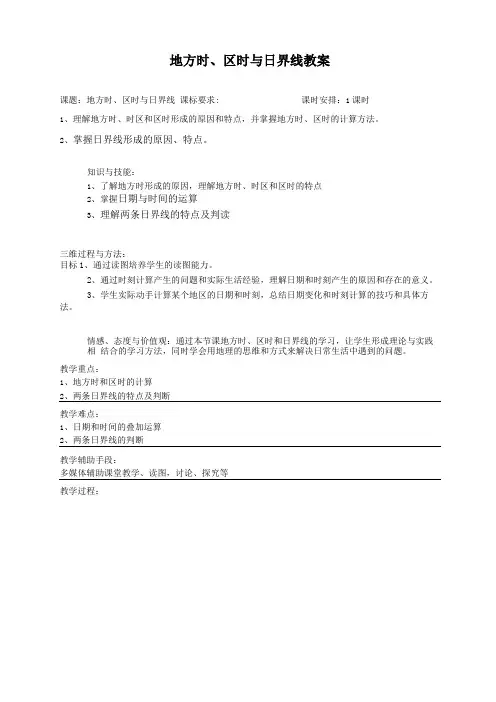

地方时、区时与日界线教案课题:地方时、区时与日界线课标要求:课时安排:1课时1、理解地方时、时区和区时形成的原因和特点,并掌握地方时、区时的计算方法。

2、掌握日界线形成的原因、特点。

知识与技能:1、了解地方时形成的原因,理解地方时、时区和区时的特点2、掌握日期与时间的运算3、理解两条日界线的特点及判读三维过程与方法:目标1、通过读图培养学生的读图能力。

2、通过时刻计算产生的问题和实际生活经验,理解日期和时刻产生的原因和存在的意义。

3、学生实际动手计算某个地区的日期和时刻,总结日期变化和时刻计算的技巧和具体方法。

情感、态度与价值观:通过本节课地方时、区时和日界线的学习,让学生形成理论与实践相结合的学习方法,同时学会用地理的思维和方式来解决日常生活中遇到的问题。

教学重点:1、地方时和区时的计算2、两条日界线的特点及判断教学难点:1、日期和时间的叠加运算2、两条日界线的判断教学辅助手段:多媒体辅助课堂教学、读图,讨论、探究等教学过程:【复习旧课】课件展示两道题,学生思考并完成,教师加以讲解以便学生巩固经纬网的应用这部分知识。

【导入新课】我们每天都在看时间,都以时间来生活,那大家想过一个问题没有,我们的时间怎么来的?【板书】地方时、区时与日界线一、地方时(讲解)在必修一我们了解到地球是在不断的自转的,同一时刻,同一纬度上东边的地方更早看到日出,这样同一纬度就有了时间的差异,时刻就有了大小之分,这就产生了地方时。

我们把因为经度不同而不同的时刻叫做地方时。

【板书】1、地方时的形成原因及概念(过渡)请同学们思考下地方时有什么特点呢?【板书】2、地方时的特点(讲解)(1)经度相同的地方,地方时相同;经度不同的地方,地方时不同;(2)在同一纬线上,位置相对偏东边的地方时刻要比偏西地点的时刻大。

(3)经度每隔15°,地方时相差1小时;经度每隔1°,地方时相差4分钟(过渡)我们学习地方时最主要的还是要知道它是怎么换算的.(讲解)我们先来看看已知某一地的地方时,求另一地的地方时。

“地方时与区时的计算”教案

教学目标:

1.理解地方时和区时的概念。

2.掌握地方时和区时的计算方法。

3.培养学生的逻辑思维和数学运算能力。

教学内容:

1.地方时的概念和特点。

2.区时的概念和计算方法。

3.地方时与区时的关系。

教学重点:

1.地方时和区时的概念。

2.地方时和区时的计算方法。

教学难点:

1.理解地方时和区时的关系。

2.运用计算方法进行实际计算。

教学方法:

1.讲解法。

2.演示法。

3.练习法。

教学过程:

1.导入新课:通过复习旧知识,引出新知识。

2.讲解新课:讲解地方时和区时的概念,介绍计算方法。

3.巩固练习:通过例题和练习题,加深学生对知识的理解和掌握。

4.归纳小结:总结本节课所学内容,进行回顾和复习。

教学评价:

1.学生对地方时和区时的概念是否清晰。

2.学生是否能够运用计算方法进行实际计算。

3.学生是否能够理解地方时和区时之间的关系。

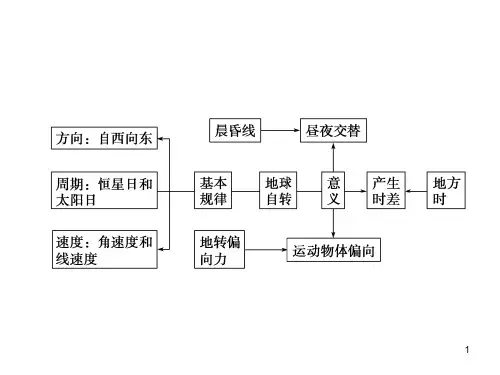

地球自转的地理意义——《地方时和区时的计算》教案教学目标1.了解地方时的含义,能够熟练地方时的计算方法2.理解时区的由来和全球时区的划分。

3.理解区时的含义,熟练掌握区时的计算方法教学重点1.能够熟练地方时的计算方法2.熟练掌握区时的计算方法教学难点熟练应用地方时和区时的计算公式教学方法导学法、讲解法、图表展示与启发引导相结合实现师生互动教具准备多媒体设备课件讲义地理图册、特级教师的讲课视频教学设计【导入设计】本节课的重点难点以及高考常考的知识点在多媒体大屏幕上以问题的形式给出,让学生带着问题阅读资料。

【课堂设计】引导学生自告奋勇地回答大屏幕上的问题。

根据学生的回答,给予适当的点评。

结合高考考试大纲,对于高考经常涉及的考点给予详细点拨。

一.地方时1.定义由于地球不停地自转,地表各地相对于太阳的方向不断发生变化,因而各地的时刻便依次推进。

于是,在同一瞬间,地球上的各地时刻不同。

地方时就是因经度不同而不同的时间。

地方时把一天中太阳对于当地位置最高(太阳位于上中天)的时刻定为中午12时,遵循“东早西迟”的原则,其差异是1小时/15°、4分钟/1°、4秒钟/1′。

2.应用:已知某地的地方时,求另一地的地方时公式所求地方时=已知地方时±4(分钟/每度)×经度差说明:①所求地点在已知地点东侧选“+”,西侧选“-”。

②以0°经线为准,同侧两地经度差为两地经度之差(大减小),异侧为两地经度之和。

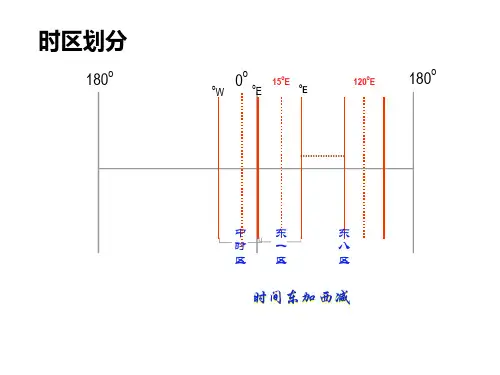

二.区时(一)时区的划分为了避免世界各地时间的混乱,国际上规定把全球划分为24个时区,因为地球每24小时自转一周(共360°),即每隔经度15°为一个时区。

具体划分方法如下:以本初子午线为基准,从7.5°W至7.5°E,划分为一个时区,叫中时区或零时区。

在中时区以东,依次划分为东一区至东十二区;在中时区以西,依次划分为西一区至西十二区。

有关地方时区时的计

算公式

精品文档

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 有关时间的计算

1.已知某一地的地方时,求另一地的地方时公式

(1)所求地点在已知地点东侧为“+”,西侧为“-”。

(2)以0°经线为准,同侧两地经度差为“-”;异侧两地经度差为“+”。

(3)计算地方时的步骤:a.确定两地的经度差;

b.确定两地的地方时差;

c.确定两地的东西方向;

d.代入公式计算。

2.已知某地经度,推算时区的公式

(1)若所得余数小于7.5°,所得整数为所在时区号数;

若所得余数大于7.5°,则所在时区号数为所得加1。

(2)某地在东经度,为东时区;在西经度,为西时区(东经7.5°~西经7.5°为零时区;东经

172.5°~西172.5°为东西十二时区)。

3.已知某地时区序数,推算时区中央经线和范围的公式

(1)除零时区外,时区序数乘以15°所得的积为该时区中央经线的度数,东时区为东经度,西时区为西经度(东经180°和西经180°合称为180°经线

)。

(2)将某时区中央经线的度数分别加、减7.5°所得的和与差即为该时区的范围。

4.已知某一时区的区时,求另一时区的区时公式

(1)若所求地区在已知地的东边,则要用“+”;若所求地在已知地的西边,则要用“-”。

(2)两地的区时差数,即为两地的时区差数。

同区相减,异区相加。

(3)求得的时间是0至24,为当日时间。

24点也可写作次日零点。

求得的时间大于24时,则是明天。

因此,钟点要减去24小时,日期则要进一天;求得的时间是负值时,则是昨天。

因此,钟点要加上24小时,日期要退一天。