微生物对植物的寄生

- 格式:ppt

- 大小:555.00 KB

- 文档页数:63

为什么植物也有“寄生虫”植物与寄生虫的关系或许很少被人们所关注,但实际上植物也有寄生虫。

这些寄生虫对植物的生长和生命力有着直接的影响,有些寄生虫还可以掌控植物的行为。

下面我们来详细探讨一下为什么植物也有“寄生虫”。

一、植物的寄生虫植物的寄生虫,通常是一些微小的寄生生物,包括病毒、细菌、真菌、线虫和节肢动物等。

这些寄生虫以吸取植物必需的养分为生。

一些寄生虫可以通过植物的根系侵入植物本身,而另一些寄生虫则可以通过叶表面或根部入侵植物,从而导致植物受到不同程度的伤害。

二、寄生虫对植物的影响寄生虫对植物的影响是多种多样的。

有些寄生虫会直接侵入植物,并在植物内部寻找养分来源。

这样就会让植物失去自身的营养,从而导致植物生长缓慢、无法开花或结实等。

在一些情况下,寄生虫会引起植物的生理障碍,影响植物的健康和生长。

有些寄生虫还可以制造出一定的化学物质,来影响植物的行为,促使植物对它们产生建立类似乌贼标志形状的呈现机制,使寄生虫易被发现的物质重合部位出现一定的改造,从而为它们提供更好的生存环境。

这种行为称为“操纵”行为。

“操纵”行为的最终目的是使植物能够更容易地受到寄生虫的侵害,为寄生虫的繁殖提供更多的机会。

三、寄生虫在生态系统中的作用寄生虫可能对植物造成许多负面影响,但是在自然生态系统中,它们也发挥着重要的作用。

例如,某些寄生虫可以防止某些植物的过度发展,并稳定生态系统的平衡。

还有一些寄生虫可以成为其他动物的食物来源,为其他生物提供养分。

因此,寄生虫在生态系统中具有重要的生态学作用。

四、如何预防和控制植物寄生虫问题因为植物寄生虫会对植物产生负面影响,所以要尽可能地预防和控制它们。

以下是一些预防和控制寄生虫的方法:1、保持植物的健康状况,以减少寄生虫对植物的影响。

2、定期采取措施,如修剪植物和清除叶子上的垃圾,以减少寄生虫数量的增加。

3、在确诊植物感染寄生虫后,应及时进行适当的控制措施,如喷洒杀虫剂或使用天然的寄生虫防治方式。

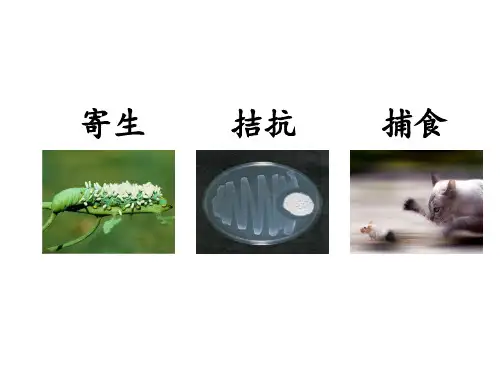

微生物生态微生物与植物的相互关系之互生和寄生微生物与植物间的关系互生关系共生关系寄生关系(一)互生关系:互生关系是一种“可分可合,合比分好”松散关系。

典型例子是植物根际和根际微生物之间的关系。

1、植物根际与根际微生物我们先看看什么是根际(根圈): 植物根系直接影响的土壤范围,包括根系表面至几毫米土壤区域现在我们来具体分析一下根际微生物对植物的有利作用1. 提供有机养料和生长素类物质2. 提高土壤矿质养料的有效性3. 消除H2S等对植物的毒害作用4. 产生拮抗性物质,抑制植物病原菌的生长。

从而促进植物生长。

附生微生物是能在植物的茎、叶和果实表面,仅含有少量分泌物和水分等微生态环境中生活,并可为植物提供一定程度保护作用和养分的微生物。

有文献报道,每克新鲜植物叶子表面附生100万个微生物常见的附生微生物类群包括酵母、假单胞菌、乳酸菌、葡萄球菌等(二)寄生关系:植物病原微生物☐病毒类☐细菌类☐真菌类植物病原微生物(1):病毒类植物病毒的丏性不强,一般引起三类症状:叶绿体受到破坏,形成花叶、黄化、红化等矮化、畸形等枯斑、坏死等常见的植物病毒类病害及特征 黄瓜花叶病 烟草花叶病小麦丛矮病番茄斑萎病 病毒郁金香植物病原微生物(2):细菌类常见的细菌类病害特征瓜类果斑病苹果炭疽病假单胞菌病害根癌农杆菌植物病原微生物(3):真菌类真菌是主要的植物病原微生物,约占植物病害的95%•子囊菌:白粉病•担子菌:锈病、黑粉病•半知菌:水稻的稻瘟病、纹枯病;棉花的炭疽病、立枯病和黄萎病。

水稻纹枯病 小麦秆锈病 小麦真菌类病害 玉米黑粉病 霉心病 青霉病思考题:1.什么是根际微生物?论述植物根系与根际微生物的相互作用。

2. 简述引起植物病害的微生物类群。

微生物与植物共生关系微生物与植物之间的共生关系是一种互利共生的相互作用,微生物可以为植物提供营养物质和保护,而植物则为微生物提供生存环境。

这种共生关系有助于提高植物的生长和适应环境的能力,并对生态系统的稳定性起到重要作用。

一、根瘤菌与豆科植物根瘤菌与豆科植物之间形成的共生关系是一个典型的例子。

根瘤菌通过侵入植物根系中的根瘤细胞,并形成块状结构,这种结构称为根瘤。

根瘤菌在根瘤内与植物共生,从而使植物能够吸收大气中的氮气,并将其转化为可供植物利用的氨态氮,促进植物生长。

而植物则为根瘤菌提供所需的能量和营养物质。

二、蓝绿藻与蕨类植物蓝绿藻与蕨类植物之间的共生关系也是一种重要的共生关系。

蓝绿藻寄生在蕨类植物的叶片表面或体内。

蓝绿藻通过光合作用产生的氧气为蕨类植物提供养分,并帮助它们进行光合作用。

而蕨类植物则为蓝绿藻提供所需的养分和生存的环境,形成一种共生共赢的关系。

三、菌根与绝大多数植物菌根是一种由真菌和植物根系组成的结构,真菌寄生在植物的根系中。

植物通过菌根与真菌共生可以提高吸收土壤中的养分的能力,包括无机盐和有机物质。

同时,真菌通过菌丝网络可以帮助植物吸收水分,并对植物提供保护作用,减少病原菌的侵袭。

这种共生关系对于植物的生长和适应环境起到至关重要的作用。

四、植物与共生细菌除了以上几种典型的共生关系外,植物与其他一些微生物如共生细菌之间也存在共生关系。

共生细菌可以分解土壤中的有机物质,提供植物所需的养分,并对植物进行免疫调节,增强植物对病原体的抵抗能力。

同时,植物为共生细菌提供合适的生存环境。

综上所述,微生物与植物之间的共生关系是一种相互依存、互利互惠的关系。

这种共生关系在自然界中非常常见,在维持生态平衡和生物多样性方面起到重要作用。

它不仅有助于植物的生长和适应环境的能力的提高,还对环境的改善和生态系统的稳定性具有积极意义。

因此,深入研究微生物与植物共生关系的机制以及调控方法,对于农业生产和生态保护具有重要意义。

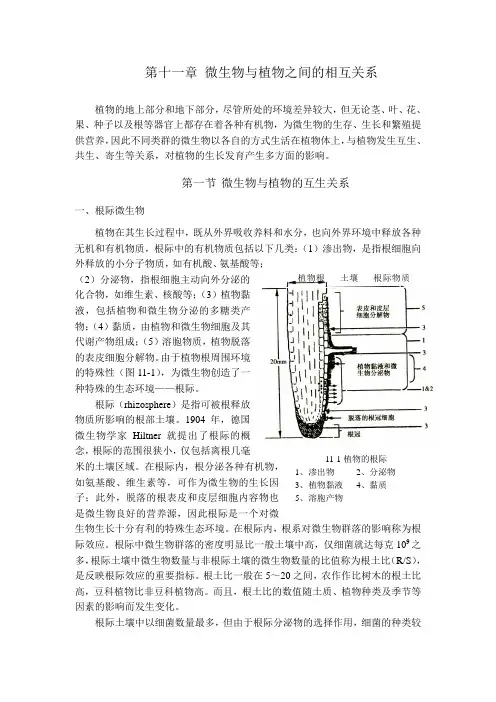

11-1植物的根际 1、渗出物 2、分泌物 3、植物黏液 4、黏质 5、溶胞产物 植物根 土壤 根际物质第十一章 微生物与植物之间的相互关系植物的地上部分和地下部分,尽管所处的环境差异较大,但无论茎、叶、花、果、种子以及根等器官上都存在着各种有机物,为微生物的生存、生长和繁殖提供营养,因此不同类群的微生物以各自的方式生活在植物体上,与植物发生互生、共生、寄生等关系,对植物的生长发育产生多方面的影响。

第一节 微生物与植物的互生关系一、根际微生物植物在其生长过程中,既从外界吸收养料和水分,也向外界环境中释放各种无机和有机物质,根际中的有机物质包括以下几类:(1)渗出物,是指根细胞向外释放的小分子物质,如有机酸、氨基酸等;(2)分泌物,指根细胞主动向外分泌的化合物,如维生素、核酸等;(3)植物黏液,包括植物和微生物分泌的多糖类产物;(4)黏质,由植物和微生物细胞及其代谢产物组成;(5)溶胞物质,植物脱落的表皮细胞分解物。

由于植物根周围环境的特殊性(图11-1),为微生物创造了一种特殊的生态环境——根际。

根际(rhizosphere )是指可被根释放物质所影响的根部土壤。

1904年,德国微生物学家Hiltner 就提出了根际的概念,根际的范围很狭小,仅包括离根几毫米的土壤区域。

在根际内,根分泌各种有机物,如氨基酸、维生素等,可作为微生物的生长因子;此外,脱落的根表皮和皮层细胞内容物也是微生物良好的营养源,因此根际是一个对微生物生长十分有利的特殊生态环境。

在根际内,根系对微生物群落的影响称为根际效应。

根际中微生物群落的密度明显比一般土壤中高,仅细菌就达每克109之多,根际土壤中微生物数量与非根际土壤的微生物数量的比值称为根土比(R/S ),是反映根际效应的重要指标。

根土比一般在5~20之间,农作作比树木的根土比高,豆科植物比非豆科植物高。

而且,根土比的数值随土质、植物种类及季节等因素的影响而发生变化。

根际土壤中以细菌数量最多,但由于根际分泌物的选择作用,细菌的种类较少,以低分子有机物为营养的革兰氏阴性细菌占绝对优势,有假单胞菌(Pseudomonas)、黄杆菌(Flavobacterium)、土壤杆菌(Agrobacterium)等。

植物与土壤微生物的相互作用植物和土壤微生物之间存在着密切的相互作用关系,这种关系不仅对植物的生长发育和生态系统的稳定性具有重要影响,同时也对土壤的质量和健康起着关键作用。

首先,植物和土壤微生物之间的相互作用有助于植物的养分吸收。

土壤中的微生物通过分解有机物质,将其中的养分转化为植物可吸收的形式。

例如,一些细菌和真菌可以分解有机质,释放出氮、磷、钾等元素,供植物吸收利用。

而植物根系分泌的根际物质,则能够吸引和促进土壤微生物的生长,进一步促进养分的释放和吸收。

其次,植物和土壤微生物之间的相互作用对土壤的结构和稳定性具有重要影响。

土壤微生物通过产生黏合剂和胞外多糖等物质,能够将土壤颗粒黏合在一起,形成稳定的土壤结构。

这种结构有助于土壤的通气性和水分保持能力,提供良好的生长环境给植物。

同时,微生物也能够分解有机物质,产生气体和酸性物质,进一步改善土壤的通透性和肥力。

此外,植物和土壤微生物之间的相互作用还对植物的健康和抗病能力起着重要作用。

一些土壤微生物能够与植物根系共生,形成根瘤菌和菌根等结构。

这些共生体能够为植物提供养分和抗病物质,提高植物的抗病能力和生长速度。

同时,一些土壤微生物还能够分解植物体内的有害物质,减轻植物的病害压力。

然而,植物和土壤微生物之间的相互作用也存在一些负面影响。

一些土壤微生物能够寄生在植物体内,引起植物病害。

同时,过度施用化肥和农药也会破坏土壤微生物的平衡,导致土壤生态系统的破坏和退化。

因此,在农业生产和土壤管理中,应该注重促进植物和土壤微生物的良性互动,减少对土壤生态系统的负面影响。

综上所述,植物和土壤微生物之间的相互作用是一个复杂而重要的生态过程。

它不仅对植物的生长和健康具有重要影响,同时也对土壤的质量和生态系统的稳定性起着关键作用。

因此,我们应该加强对这种相互作用关系的研究,以便更好地理解和利用植物和土壤微生物的互动机制,促进农业的可持续发展和土壤生态系统的保护。

微生物植物互作微生物和植物是两个不同的生物类别,它们之间存在着多种互作关系。

这些互作关系对于维持生态平衡和物质循环具有重要意义。

本文将从微生物与植物的共生、微生物对植物的促生和保护作用等方面探讨微生物与植物的互作关系。

微生物和植物之间最常见的互作关系是共生关系。

共生是指两个不同物种之间相互依存、相互受益的关系。

在植物体内,有很多微生物与植物形成共生状态。

例如,根际微生物与植物的根系形成共生关系,这种关系被称为根际共生。

根际微生物可以通过分解有机物质为植物提供养分,同时它们还能抑制植物病原菌的生长,保护植物的健康。

此外,一些微生物还能合成植物生长因子,促进植物的生长发育。

因此,根际微生物对于植物的生长和健康具有重要作用。

除了根际共生外,微生物还可以与植物形成其他类型的共生关系。

例如,一些微生物可以寄生在植物的表皮上,形成共生状态。

这些微生物可以分解植物体表面的有机物质,提供养分供植物吸收,同时还可以抑制植物病原菌的生长,保护植物的健康。

此外,一些微生物还可以与植物的根系形成共生关系,促进植物的吸收养分和水分,提高植物的抗逆性,增加植物的生长速度和产量。

除了共生关系,微生物还可以对植物起到促生和保护作用。

微生物可以合成植物生长因子,促进植物的生长发育。

例如,一些微生物可以合成植物激素,促进植物的生长和开花。

此外,微生物还可以通过抑制植物病原菌的生长,保护植物的健康。

一些微生物还可以产生抗生素,抑制植物病原菌的侵染,提高植物的抗病能力。

微生物和植物之间存在着多种互作关系。

微生物可以与植物形成共生关系,为植物提供养分,抑制植物病原菌的生长,保护植物的健康。

微生物还可以合成植物生长因子,促进植物的生长发育。

此外,微生物还可以产生抗生素,抑制植物病原菌的侵染,提高植物的抗病能力。

微生物与植物的互作关系对于维持生态平衡和物质循环具有重要意义。

因此,研究微生物与植物的互作关系对于促进农业生产、保护生态环境具有重要意义。

植物与微生物相互作用植物与微生物之间的相互作用是生态系统中重要的组成部分,它们之间的互动对于植物的生长发育和环境适应起着重要的作用。

本文将从共生关系、拮抗关系和病原关系三个方面论述植物与微生物的相互作用。

一、共生关系共生关系是指植物与微生物之间相互受益的关系。

这种关系可以进一步分为两类:根瘤菌共生和菌根共生。

1. 根瘤菌共生根瘤菌共生是指一些氮固定细菌与豆科植物的根部形成共生关系。

这些氮固定细菌寄生在根瘤中,通过与植物根部细胞共生,细菌利用植物提供的有机物和产生的氧气来代谢产能,从而将大气中的氮转化为植物可以利用的形式,为植物提供了重要的氮源,促进其生长和发育。

同时,植物通过根瘤菌共生还可以获得一定数量的磷和其他微量元素,提高了其营养吸收能力。

2. 菌根共生菌根共生是指植物的根与真菌的根系统形成互利共生关系。

真菌通过与植物根系形成菌丝网状结构,增加了植物根系的表面积,提高了植物的养分吸收能力。

同时,真菌通过代谢分泌物质,促进植物生长和发育,并提供一定数量的养分供植物利用。

植物则为真菌提供碳源和其他必需物质,形成互利共生关系。

二、拮抗关系拮抗关系是指植物与微生物之间的相互竞争和对抗。

微生物通过产生抗生素、挤压植物根系等方式,抑制植物的生长和发育。

1. 抗生素拮抗一些微生物通过产生抗生素来拮抗植物的生长。

这些抗生素可以杀死或抑制植物的病原微生物,保护植物的健康。

然而,有时这些抗生素也会对植物本身产生负面影响,抑制植物的生长。

2. 根际竞争微生物在植物根际形成菌落,通过竞争植物根系与营养物质的吸收。

一些微生物通过挤压植物根系,抢夺植物的营养物质,从而抑制植物的生长。

三、病原关系病原关系是指微生物对植物造成的病害。

病原微生物通过感染植物组织,破坏植物的生理功能,导致植物的生长受限,甚至死亡。

1. 细菌性病害一些细菌通过感染植物的叶片、茎、果实等组织,引起细菌性病害,如晚疫病、黑斑病等。

这些病原细菌通过分泌毒素、侵染组织等方式破坏植物的细胞结构和功能,引发病症。

植原体的概念

植原体是一类专门寄生在植物韧皮部组织和某些昆虫中的无壁细菌,这些微生物对植物健康构成威胁,能引发多种植物疾病。

以下是关于植原体的详细信息:

1. 历史与发现:植原体是由日本科学家于1967年发现的,最初被称为类支原体生物(mycoplasma-like organisms, MLO)。

2. 分类地位:它们隶属于细菌界(Bacteria),硬壁菌门(Firmicutes),柔膜菌纲(Mollicutes),非固醇菌原体目(Acholeplasmatales),非固醇菌原体科。

3. 形态特点:植原体是多形性且无细胞壁的细胞内寄生细菌,这使得它们在形态上具有很大的可塑性。

4. 培养挑战:自发现以来,植原体一直无法在任何无细胞培养基中进行体外培养,这限制了对它们的研究与了解。

5. 疾病引发:它们能够在多种植物物种中引起毁灭性的疾病,快速而准确地诊断导致新发植物病害的植原体对于防止病害进一步传播和减少经济损失非常关键。

6. 研究差距:尽管植原体的分类学研究取得了一些进步,但与可培养细菌相比,由于缺乏无菌植原体的培养方法和表型特征,其分类学仍然存在一定的滞后。

7. 未来方向:研究人员正在探索新的植原体分类方法和描述规则,以及提高我国在植原体分类鉴定方面与世界先进水平之间的差距。

综上所述,植原体作为一个特殊的微生物群体,由于它们的独特

生活方式和结构特征,对农业生产构成了重大挑战,同时它们的研究也是微生物学领域的一个重要分支。

植物与微生物的相互作用植物与微生物间的相互作用在生态系统中起着重要的作用。

微生物可以与植物形成共生关系,如根瘤菌与豆科植物、菌根与绝大多数植物,也可以引起病害,如细菌性病害、真菌性病害等。

本文将以植物与微生物的相互作用为主题,探讨它们之间的关系以及对生态系统的影响。

第一部分:微生物与植物的共生关系微生物与植物之间存在多种形式的共生关系,其中最为典型的是根瘤菌与豆科植物之间的共生。

根瘤菌寄生在植物根部形成根瘤,通过与植物共同代谢反应,将空气中的氮转化为植物可吸收的氨态氮,从而为植物提供氮源。

反之,植物为根瘤菌提供所需的碳和能量。

这种共生关系不仅使豆科植物能够生长在氮贫瘠的土壤中,还有利于土壤的肥力改善。

另外一个共生关系是植物的根与真菌形成的菌根。

菌根分为外生菌根和内生菌根两种类型,它们分别由外生菌根真菌和内生菌根真菌与植物的根相互共生形成。

菌根可以增加植物根系的吸收面积,并促进植物对养分的吸收能力。

同时,菌根还能与土壤微生物相互作用,增加土壤中有益微生物的数量,进一步促进植物的生长。

第二部分:微生物引起的植物病害微生物可以通过侵害植物而引发病害,对植物的生长和发育产生不利影响。

细菌性和真菌性病害是常见的微生物引起的植物病害。

细菌性病害主要由细菌引起,如青枯病、溃疡病等。

细菌通过植物的创伤部位侵入,繁殖并扩散,导致植物组织坏死、萎缩甚至死亡。

真菌性病害则主要由真菌引起,如白粉病、黑胫病等。

真菌通过植物体表或内部侵入,破坏植物细胞结构和功能,导致叶片枯黄、腐烂等症状。

第三部分:植物与微生物对生态系统的影响植物与微生物之间的相互作用对生态系统的平衡和功能发挥着重要作用。

首先,在生态系统的氮循环中,植物与根瘤菌共生能够提供植物所需的氮源,促进植物的生长,并在植物死亡后将固定的氮释放回土壤,为其他植物提供养分。

其次,菌根能够增加植物根系的吸收面积,提高植物对土壤养分的利用效率,有助于土壤肥力的提高。

此外,在生态系统中,微生物还能够降解有机物,释放养分,促进土壤有机质的形成。

植物与微生物的互作机制及其在生态系统中的作用植物与微生物是生态系统中的重要组成部分,它们之间存在着密切的互作关系。

在自然界中,植物和微生物之间的互作是一种自然的共生关系,两者相互依存、相互促进,对生态系统的平衡和稳定起着重要的作用。

一、植物与微生物的互作机制植物和微生物之间的互作机制是非常复杂的。

从自身的角度来看,植物和微生物具有不同的生物学属性,存在着种类的差异、数量的差异、生命特征的差异等。

但是,作为生物体,他们之间有很多共同的生理生化属性,并在自然界中紧密地协同发挥生态学作用。

1. 植物与微生物的共生关系植物和微生物之间的共生,是建立在彼此相互依存的基础上的。

植物是通过根系和周围土壤中的微生物建立共生的关系。

植物根部的黏液质能够吸附土壤中的微生物,提供所需的营养物质和环境,而微生物可以为植物提供氮肥、磷肥、铁肥、钾肥等必要的营养元素。

此外,微生物还可以分解植物中的有机物,产生有机酸、气体等,促进植物的生长发育。

2. 植物和微生物之间的竞争性互作植物和微生物之间也存在着竞争性的互作关系。

微生物为了获取所需的营养物质,会在土壤中繁殖并对植物造成危害。

同时,植物为了在有限的空间和资源中生存,会利用自身的化学物质对微生物进行抑制作用。

这种竞争性的互作关系在生态系统中发挥着重要的作用。

3. 植物和微生物的共生形式植物和微生物之间的共生关系有多种形式,主要包括以下几种:共生、寄生、共生寄生性和共生胁迫性。

其中,共生和共生寄生性是绝大多数情况下植物与微生物之间的互作形式。

二、植物与微生物在生态系统中的作用植物和微生物在生态系统中扮演着不同的角色,分别对生态系统的平衡和稳定发挥着重要的作用。

1. 植物在生态系统中的作用植物是生态系统中最重要的生物组成部分,是维持生态系统平衡和运行的基础。

植物具有自我调节和自我保护的机制,可以通过调节水分、养分等生长条件来适应环境。

在生态系统中,植物可以通过光合作用,将太阳能转化为化学能,为整个生态系统提供能量。

植物与微生物互作植物与微生物之间存在着一种复杂而密切的互作关系。

微生物包括细菌、真菌和病毒等,它们可与植物共同生存并相互影响。

这种互作既可对植物产生负面影响,如引发疾病,也可对植物产生积极作用,如促进营养吸收和提高抗病能力。

本文将探讨植物与微生物互作的机制及其重要性。

一、微生物对植物的负面影响1. 病原微生物某些微生物在植物体内或外部寄生,从而引发疾病。

这些病原微生物可通过摄取植物细胞中的养分并分解细胞组织来生存。

例如,霜霉菌通过取得植物细胞内的营养使其死亡,导致作物凋谢。

这些病原微生物对植物的健康成长产生了显著的不利影响。

2. 植物与微生物之间的竞争在植物根际土壤中,微生物与植物根系之间展开了激烈的竞争。

微生物争夺植物的营养物质和生长空间,导致植物的根系生长受到限制。

这种竞争不仅减缓植物的生长速度,还可能导致植物的死亡。

二、微生物对植物的正面影响1. 促进植物营养吸收与植物共生的一些微生物,如根际微生物,可分解土壤中的有机物质,使其转化为植物可利用的养分。

此外,某些微生物还能与植物根系相互作用,促进矿质元素的吸收和转运,提高植物的营养利用效率。

2. 增强植物的抗病能力一些微生物具有抑制植物病原微生物生长的能力。

它们通过竞争资源、产生抗生素、激活植物免疫系统等方式,协助植物抵御病原微生物的入侵。

这种互利共生关系能够保护植物免受病害侵袭,提高植物的抗病能力。

三、植物与微生物互作的机制1. 根际环境调节植物能够通过分泌信号物质或改变根际环境的化学特性来调节根际微生物的数量和种类。

这种调控可以增加有益微生物的丰度,从而改善植物的生长状况。

2. 信号交流植物与微生物之间通过化学信号物质进行信息传递和交流。

例如,微生物通过识别植物释放的信号物质来判断植物是否受到外界环境的影响。

同时,植物也可以感知微生物释放的信号并做出相应的反应,以维持与微生物的互利共生关系。

四、植物与微生物互作的重要性植物与微生物的互作关系在生态系统中具有重要地位。