高考语文小说阅读 赏析小说结尾的艺术

- 格式:doc

- 大小:66.00 KB

- 文档页数:6

小说艺术特色的探究角度1.表达方式角度看各种表达方式(记叙、描写、抒情、议论)是否运用自如,灵活多变;叙述人称的选择,第一人称、第二人称的好处;叙述顺序的安排,倒叙、插叙、补叙手法的运用及作用等。

2.表现手法角度看是否运用了象征、对比、衬托、先抑后扬、托物言志、借景抒情、虚实相生等手法。

3.修辞手法角度看是否运用了什么独特的修辞手法(比喻、拟人、排比、夸张、通感等)。

结合小说原文中的具体语句来分析语言运用的准确、简练、生动,揭示表达的情感态度和艺术效果。

4.结构安排角度看是否有以下几种情况:开头结尾各有特色(首尾照应);结构严密,完整匀称;烘托铺垫,前后照应;设置悬念,制造波澜;起承转合,曲折有致;等等。

5.选材剪裁角度看材料和中心的关系处理是否合理,主次详略是否得当,材料是否典型、真实、新颖、有力。

6.语言运用角度看作者的语言风格,看作者在段落安排、句式选用、词语运用等方面的特点,看作品中人物语言的个性特征。

人物语言个性化、寓意深刻、批评锋芒含蓄而尖锐、语言精炼、句式整齐而有节奏感、用词准确而形象、词语丰富而多样、富有方言色彩等附:结构安排(材料安排+布局谋篇)材料安排——材料组织的方式。

①从时间上组织材料;②从空间(场面)上组织材料;③以物件、观察点)为中心;④以情感或认识过程来组织材料;⑤由实到虚,层层深入组织材料。

⑥从表现手法方面来考虑,如抑扬、虚实、对比等。

布局谋篇——铺垫、伏笔、过渡、照应、详略、衔接、主次、线索等【表达方式】:记叙、描写、议论、抒情、说明(一)记叙1、叙述人称和叙述视角叙述人称:第一人称、第二人称、第三人称。

【注意】人称灵活变换使用,使行文更自由流畅、思维不受阻碍。

叙述视角(作者的叙述视角;人物的叙述视角):全知视角、有限视角2、叙述方式顺叙:①情节发展脉络分明,层次清晰,文章气势贯通;②符合人们认识事物的规律。

倒叙:增强文章感染力:①制造悬念,吸引读者,引人入胜;②强调内容,表达情感,深化主旨;增强文章生动性:③富于变化,避免平淡。

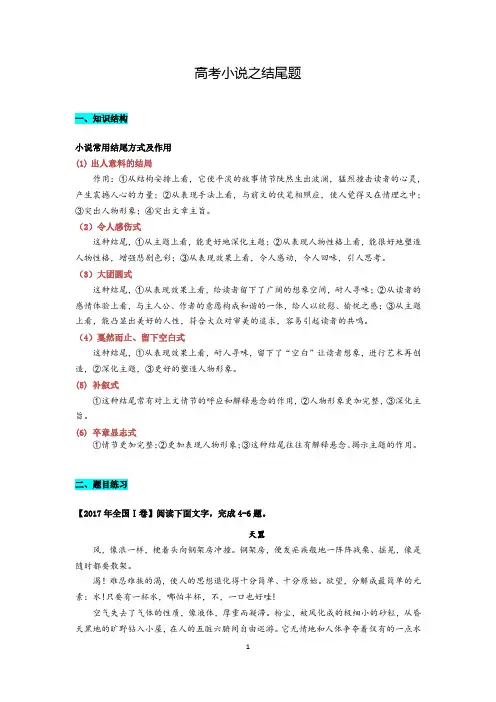

高考小说之结尾题一、知识结构小说常用结尾方式及作用(1)出人意料的结局作用:①从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量;②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中;③突出人物形象;④突出文章主旨。

(2)令人感伤式这种结尾,①从主题上看,能更好地深化主题;②从表现人物性格上看,能很好地塑造人物性格,增强悲剧色彩;③从表现效果上看,令人感动,令人回味,引人思考。

(3)大团圆式这种结尾,①从表现效果上看,给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味;②从读者的感情体验上看,与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感;③从主题上看,能凸显出美好的人性,符合大众对审美的追求,容易引起读者的共鸣。

(4)戛然而止、留下空白式这种结尾,①从表现效果上看,耐人寻味,留下了“空白”让读者想象,进行艺术再创造,②深化主题,③更好的塑造人物形象。

(5)补叙式①这种结尾常有对上文情节的呼应和解释悬念的作用,②人物形象更加完整,③深化主旨。

(6)卒章显志式①情节更加完整;②更加表现人物形象;③这种结尾往往有解释悬念、揭示主题的作用。

二、题目练习【2017年全国Ⅰ卷】阅读下面文字,完成4-6题。

天嚣风,像浪一样,梗着头向钢架房冲撞。

钢架房,便发疟疾般地一阵阵战栗、摇晃,像是随时都要散架。

渴!难忍难挨的渴,使人的思想退化得十分简单、十分原始。

欲望,分解成最简单的元素:水!只要有一杯水,哪怕半杯,不,一口也好哇!空气失去了气体的性质,像液体,厚重而凝滞。

粉尘,被风化成的极细小的砂粒,从昏天黑地的旷野钻入小屋,在人的五脏六腑间自由巡游。

它无情地和人体争夺着仅有的一点水分。

他躺着,喉头有梗阻感,他怀疑粉尘已经在食道结成硬块,会不会引起别的疾病,比如矽肺?但他懒得想下去。

疾病的威胁,似乎已退得十分遥远。

他闭上眼,调整头部姿势,让左耳朵不受任何阻碍,他左耳听力比右耳强。

探究高考小说的结尾一、结尾的常见方式1.出人意料式结局,作用是使平淡的故事情节陡生波澜,与前文的伏笔、铺垫相照应,使人觉得又在情理之中,更好地突出、深化主题;2.悲剧式结局,作用是更好地塑造人物性格,更好地突出、深化主题,这种结局令人感动、令人回味、引人思考;3.大团圆式结局,作用是给读者留下了广阔的想象空间,喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感,反映出人类追求美好的愿望;4.留白式结局,作用是故事情节戛然而止,留给读者广阔的想象空间。

二、结尾的作用1.总结全文,归结主旨,卒章显志,画龙点睛;2.强化作者情感,深化或升华主旨;照应题目,照应开头(首尾呼应,使文章浑然一体),照应前文(前后呼应,使文章浑然一体);3.委婉含蓄,意在言外,言有尽而意无穷,引发读者思考,发人深思;4.交代背景(特例),如海明威《桥边的老人》结尾段;5.暗示象征(特例),如海明威《桥边的老人》结尾段。

三、尾段的常见题型1.作者写××段有什么作用(或好处、效果、用意、目的)?2.为什么要写××段内容?3.删去××段可以吗?为什么?4.从某一角度提问(从主旨角度)看尾段的作用?四、答题格式:三段论内容(写了什么内容,)+结构(包括表现手法、语言特色、修辞)+感情(抒发什么感情,有什么社会意义)。

五、解题思路1.结构方面:结尾段与开头、标题、前文比照,寻找结构关系。

照应题目、呼应开头(首尾呼应)、呼应前文(前后照应)。

2.手法方面:想象、联想、虚实相生、动静结合、对比等表现手法,反问、比喻、引用诗句等修辞手法。

3.内容方面:结尾段与全文、主旨比照,理清二者关系。

总结全文、点明主旨、暗示主题、深化中心(结合文章分析)。

4.情感方面:结尾段表现作者的情感。

(一)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)阅读下面的文字,完成6~9题。

草鞋张品成来宽满周的那天,被爷娘放在床上任由他爬,只是在板床上放了些东西。

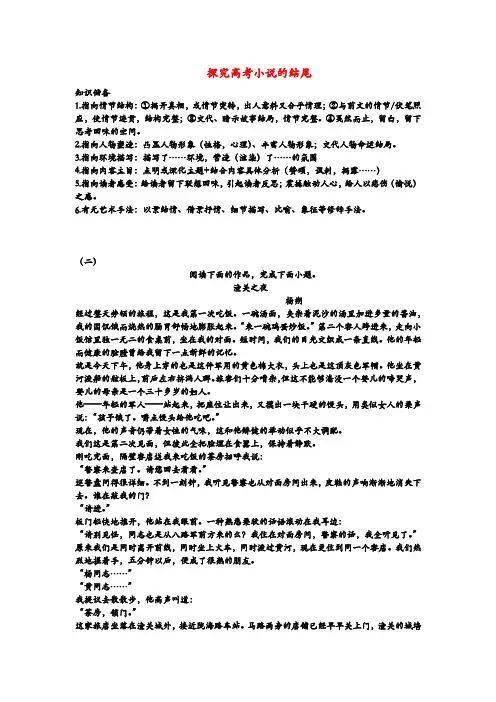

探究高考小说的结尾知识储备1.指向情节结构:①揭开真相,或情节突转,出人意料又合乎情理;②与前文的情节/伏笔照应,使情节连贯,结构完整;③交代、暗示故事结局,情节完整。

④戛然而止,留白,留下思考回味的空间。

2.指向人物塑造:凸显人物形象(性格,心理)、丰富人物形象;交代人物命运结局。

3.指向环境描写:描写了……环境,营造(渲染)了……的氛围4.指向内容主旨:点明或深化主题+结合内容具体分析(赞颂,讽刺,揭露……)5.指向读者感受:给读者留下联想回味,引起读者反思;震撼触动人心,给人以悲伤(愉悦)之感。

6.有无艺术手法:以景结情、借景抒情、细节描写、比喻、象征等修辞手法。

(二)阅读下面的作品,完成下面小题。

潼关之夜杨朔经过整天劳顿的旅程,这是我第一次吃饭。

一碗汤面,夹杂着泥沙的汤里加进多量的酱油,我的因饥饿而烧热的肠胃舒畅地膨胀起来。

“来一碗鸡蛋炒饭。

”第二个客人跨进来,走向小饭馆里独一无二的食桌前,坐在我的对面。

短时间,我们的目光交织成一条直线。

他的年轻而健康的脸膛曾给我留下一点新鲜的记忆。

就是今天下午,他身上穿的也是这件军用的黄色棉大衣,头上也是这顶灰色军帽。

他坐在黄河渡船的舷板上,前后左右挤满人群。

旅客们十分嘈杂,但这不能够淹没一个婴儿的啼哭声,婴儿的母亲是一个三十多岁的妇人。

他——年轻的军人——站起来,把座位让出来,又摸出一块干硬的馒头,用类似女人的柔声说:“孩子饿了。

嚼点馒头给他吃吧。

”现在,他的声音仍带着女性的气味,这和他矫健的举动似乎不大调配。

我们这是第二次见面,但彼此全把脸埋在食器上,保持着静默。

刚吃完面,隔壁客店送我来吃饭的茶房招呼我说:“警察来查店了。

请您回去看看。

”巡警盘问得很详细。

不到一刻钟,我听见警察也从对面房间出来,皮鞋的声响渐渐地消失下去。

谁在敲我的门?“请进。

”板门轻快地推开,他站在我眼前。

一种熟悉柔软的话语滚动在我耳边:“请别见怪,同志也是从八路军前方来的么?我住在对面房间,警察的话,我全听见了。

【导语】⼩说通过⼈物形象的塑造,来表达作者的观点,反映社会⽣活。

⾼考⼩说阅读鉴赏也是⼀个常考考点,以下是为你整理的⾼考⼩说阅读结尾题答题技巧,希望能帮到你。

⾼考⼩说阅读鉴赏答题技巧1(⼀)⼈物形象1、常见题型①结合全⽂,简要分析⼈物形象。

②对⽂中⼈物进⾏客观公正的评析(包括作者⾃⾝对⼈物的态度和读者对⼈物的评价)——XX是⼀个怎样的⼈物?③概括⼈物的性格特征——XX有哪些优秀的品质?④分析⼩说对⼈物进⾏描写的具体⽅法及其作⽤。

⑤分析某⼀次要⼈物的作⽤2、解题思路:通过⼈物的描写(语⾔、⾏动、⼼理、肖像、细节)分析⼈物的性格特征。

⼈物(⾃⾝的性格特点,与另⼀个⼈物烘托、映衬、反衬)→情节(⼈物性格决定情节发展)→主题(突显某种主题)⾸先总体把握⼩说⼈物形象特点,确定作者的感情倾向是褒还是贬,是颂扬还是讽刺。

分析主要⼈物的性格特征可从三个⽅⾯⼊⼿:分析⼈物外貌、动作、细节、语⾔、⼼理活动的描写,从多⽅⾯准确地把握⼈物形象的特征;着重分析⼈物与⼈物、⼈物与环境的⽭盾冲突;思考和发掘⼈物形象的思想意义。

然后找出⼩说中关于这个⼈物⽣活的环境及⾔⾏的语句,以及作者的议论或者作者借作品中其他⼈物对他的评价的语句。

接着看⽤了什么描写⽅法,在此基础上进⾏归类概括。

最后选择恰当的词句表述出来。

3、答题格式:XX是⼀个……的⼈物形象。

作为什么⼈,他怎么样,表现了他怎样的性格(思想品质)。

某⼀次要⼈物的作⽤:①这⼀⼈物的……性格烘托或者反衬主要⼈物…的性格,是⼈物性格更加鲜明。

②通过两个形象的……对⽐,表达⼩说的主题……(主题内容概述)。

③本⽂描写了……的情节,这⼀形象安排有推动故事情节发展的作⽤附:⼈物形象描写的⽅法⑴正⾯描写——直接描写如概括介绍、肖像描写、语⾔描写(对话/独⽩)、⾏动描写、细节描写、⼼理描写等⑵侧⾯描写——间接描写侧⾯描写,通过其他⼈物的⾔⾏,间接写主⼈公。

如⽤有关⼈物的对话,⼼理活动,事件叙述等烘托所要描写的主要⼈物的性格特征;在情节发展中展现⼈物性格特征;环境描写衬托或烘托。

小说专题训练------赏析小说结尾的艺术效果一、阅读下面的文字,完成下面小题。

黑槲的卖主【美】欧·亨利扬西·戈里法律事务所里最丢人的东西,就是趴在吱嘎发响的旧扶手椅上的戈里本人。

那东倒西歪的小事务所,在贝瑟尔镇的大街上也有点儿自惭形秽。

趴在椅子里的戈里清晰地听到筹码的碰击声从大陪审团的屋子里传来,那是“县政府的人”在打扑克。

打扑克害得戈里倾家荡产——先是丧失了几千元的遗产,接着是祖传的老宅。

戈里悲哀地呆望着山岭。

他看到山上黑檞旁边一小块白色的地方就是月桂村,他是在那附近出生成长的。

那里也是戈里和科尔特兰两个家族之间世仇的发源地。

如今扬西·戈里想的并不是世仇。

他那醉醺醺的头脑正在无望地思索着以后怎么维持自己的生活和心爱的嗜好。

一辆招摇过市的马车来到他的门前,戈里冷漠地看着,发现来人竟是买了他的老宅的派克·加维。

加维说:“戈里先生,我来找你是为了想问你买一件东西。

”“买东西!”戈里应声说。

“问我买?”接着他粗声粗气地大笑起来。

“你家和科尔特兰家之间,”他清晰地、缓慢地说,“有一个古老的世仇。

”山地的上流人物多半都有世仇[注]。

最后一次仇杀是他叔叔佩斯利·戈里在法官退庭之后,从法官席开枪把莱恩·科尔特兰打死了。

加维说:“我们不是上流人,不过我们要尽可能买个上流人做做。

”加维从裤袋里掏出一卷钞票,往桌上一扔。

桌上那一小卷钞票慢慢地自动松开,翻腾着,扭动着。

戈里心头突然火起。

他把拳头往桌上一擂。

“你一本正经地跑来,”他嚷道,“是不是专门向我提出这样一件荒唐可笑,欺侮人的事情?”“这很公道。

”加维说,但是他伸出手,仿佛想把钱收回去的样子。

“别忙,加维。

”戈里说,他的面孔涨得通红,“我接受你的建议。

”加维站起来,抖抖他的厚呢衣服。

他走向门口,可是在那儿流连不去,显得有些为难。

“今天还要别的什么东西吗?”戈里略带讽刺地问道。

“还有一件事,”加维回答说,“加维太太说,一个家族有了自己的墓地就是高贵的标志。

一、小说的结局1.分析出人意料的结局。

(思维方向)好处:①从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量。

如《项链》,07海南调研题《界河》②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

如《项链》,上海07春季高考《父爱无价》,广东卷模拟一(贾平凹)〈羊事〉。

《项链》直到结尾才点出是假的,但前面已作了伏笔。

如借项链时主人一口答应,还项链时主人没有打开盒子检查等,暗示了项链是不值钱的。

③从主题上看,能更好地深化主题。

如07海南调研题《界河》:主人公意外被打死,凸显出战争对美好人性的摧残,有力地控诉了战争的罪恶,深化了人类呼唤和平幸福生活的主题2.分析令人伤感的悲剧结局。

①从主题上看,能更好地深化主题。

如07海南调研题《界河》:主人公意外被打死的悲剧性结局凸显出战争对美好人性的摧残,有力地控诉了战争的罪恶,深化了人类呼唤和平幸福生活的主题。

再如《药》华小栓、夏瑜的死(悲剧)揭示了辛亥革命的不彻底性-----没有发动群众。

②从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。

如《药》写华小栓吃了人血馒头后的死,突现了群众(华老栓)的愚昧性格。

③这种结局令人感动,令人回味,引人思考。

如《杜十娘怒沉百宝箱》,杜十娘的死,引起读者思考死的原因。

3.分析令人喜悦的大团圆结局。

这种结局符合人们的阅读心理。

人们阅读小说,目的是要得到快乐;因为真实的人生,如同月亮一样缺多圆少,所以才希望文学的梦境结局是圆满的,以寄托对美好生活的向往之情。

如《柳毅传》。

如07海南调研题《界河》:如果去掉结尾有什么作用?①从表达效果上看,小说喜剧结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味。

②从阅读者的情感体验看,喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感。

③从主题上看,这样的结局凸显出的美好人性超越了战争,反映出人类向往和平美好生活的愿望。

4.分析戛然而止,留下空白的结尾。

高考阅读技巧|理解和赏析文学类文本的结尾段三个想想,面面俱观——理解和赏析文学类文本的结尾段柳凤霞在文学类文本阅读中,经常会出现一些考题,考查我们对文章结尾段的理解和赏析。

如2015北京卷第25题文章结尾写道××,请谈谈你对这句话的理解,2015安徽卷第14题小说最后两个自然段颇耐人寻味。

请结合全文,从不同角度谈谈你的看法。

为什么结尾备受命题者青睐呢?因为一篇之妙,在乎落句(宋·洪迈),消魂最是临去秋波,结尾段往往最具匠心。

解答关于尾段的理解和赏析题目可以从三个想想入手:一、想想尾段在表情达意上的作用文学类作品的结尾段往往更有利于表现文章的主旨和情感。

理解和赏析结尾段时,我们要善于思考尾段所表现的思想内容和情感,并与全文主旨、情感相比照,从而理清二者的关系。

尾段或总结全文,点明题旨(或卒章显志);或暗示主题,强化情感;或深化中心,升华主旨等。

例如萧乾的《枣核》就借结尾句改了国籍,不等于就改了民族感情;而且没有一个民族像我们这么依恋故土的点明题旨,画龙点睛,表达了中华民族对故土的思念热爱之情。

再如贾平凹的《明月清泉自在怀》尾段:明月松间照,照一片娴静淡泊寄寓我无所栖息的灵魂;清泉石上流,流一江春水细浪淘洗我劳累庸碌之身躯。

浣女是个好,渔舟也是个好,好的质地在于劳作,在于独立,在于思想——这是物质的创造,更是精神的明月清泉。

尾段照应了题目明月清泉自在怀,并进一步写出了对《山居秋暝》的独特感悟。

末句借浣女和渔人的活动,由物质引申到精神,说明精神的明月清泉来源于独立和思想,升华了文章主旨。

二、想想尾段在结构上的作用想想结构作用就是要求我们拿尾段与标题、开头、前文相比照,寻找二者的结构关系。

尾段或照应标题,或呼应开头(上文),或首尾圆合,结构完整,或情节突,戛然而止,留下空白等。

例如鲁迅的《记念刘和珍君》,结尾呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!照应题目,并呼应前文的可是我实在无话可说就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

高考语文小说阅读赏析小说结尾的艺术与小说开头段相比,小说结尾段特别重要,它不仅是情感主旨的结尾处,而且是作者用力构思的匠心之处,尤其对于微型小说来说,更是在结尾处引爆“审美的雷管”。

因此,小说结尾处成为命题的重点部位和热点区域也就不足为奇了。

复习时,一定要加强对小说结尾的特点和艺术效果的研究。

[准确审题]对小说结尾艺术的考查,一般的提问方式有:①简析小说结尾的特点和艺术效果。

②小说为什么要以……结尾?结合全文,谈谈你的看法。

③请分析小说结尾处句子的含意和作用。

④×××情节中,作者使用了“欧·亨利笔法”,试作简要分析。

⑤小说的结尾部分,写了×××情节,这样安排有什么作用?审题时要从下面两个方面考虑:(1)审清是单一问还是综合问。

单一问:只问结尾段对表现人物或情节的作用。

如“提问方式”④只问情节。

综合问:只笼统地问结尾在文中的作用。

(2)审清题型。

有分析题,如“提问方式”①③④;有探究题,如“提问方式”②⑤。

[规范答题](1)扣住结尾的特点分析其作用和效果。

有的是自然结尾,有的是奇峰突起,有的是戛然而止,有的是补出神来之笔……不同的特点有着不同的作用和效果。

只有抓住了特点,才能答准答好,这是至关重要的。

(2)要把小说结尾艺术的领悟与情节结构安排的欣赏、人物形象的鉴赏、小说主题的理解以及作品所表现出的价值判断和审美取向的评价等角度综合起来,真正提高阅读结尾艺术的鉴赏水平。

(3)答题时,依然从小说的结尾、结构、人物、环境、主题等角度答题。

①点明结尾特点,如戛然而止,出人意料却合乎情理,补充情节完整等。

②点明结构作用,如呼应上文,结构完整。

③点明人物作用,如使人物形象更加丰满、鲜明。

④点明主题情感作用,如深化主旨,加深情感。

个别结尾还有读者作用,如引起读者深思,回味悠长。

答题模板结尾特点+结构作用+人物作用+主题作用。

(2015·石家庄二模)阅读下面文字,完成1~4题。

高考语文小说阅读赏析小说结尾的艺术与小说开头段相比,小说结尾段特别重要,它不仅是情感主旨的结尾处,而且是作者用力构思的匠心之处,尤其对于微型小说来说,更是在结尾处引爆“审美的雷管”。

因此,小说结尾处成为命题的重点部位和热点区域也就不足为奇了。

复习时,一定要加强对小说结尾的特点和艺术效果的研究。

[准确审题]对小说结尾艺术的考查,一般的提问方式有:①简析小说结尾的特点和艺术效果。

②小说为什么要以……结尾?结合全文,谈谈你的看法。

③请分析小说结尾处句子的含意和作用。

④×××情节中,作者使用了“欧·亨利笔法”,试作简要分析。

⑤小说的结尾部分,写了×××情节,这样安排有什么作用?审题时要从下面两个方面考虑:(1)审清是单一问还是综合问。

单一问:只问结尾段对表现人物或情节的作用。

如“提问方式”④只问情节。

综合问:只笼统地问结尾在文中的作用。

(2)审清题型。

有分析题,如“提问方式”①③④;有探究题,如“提问方式”②⑤。

[规范答题](1)扣住结尾的特点分析其作用和效果。

有的是自然结尾,有的是奇峰突起,有的是戛然而止,有的是补出神来之笔……不同的特点有着不同的作用和效果。

只有抓住了特点,才能答准答好,这是至关重要的。

(2)要把小说结尾艺术的领悟与情节结构安排的欣赏、人物形象的鉴赏、小说主题的理解以及作品所表现出的价值判断和审美取向的评价等角度综合起来,真正提高阅读结尾艺术的鉴赏水平。

(3)答题时,依然从小说的结尾、结构、人物、环境、主题等角度答题。

①点明结尾特点,如戛然而止,出人意料却合乎情理,补充情节完整等。

②点明结构作用,如呼应上文,结构完整。

③点明人物作用,如使人物形象更加丰满、鲜明。

④点明主题情感作用,如深化主旨,加深情感。

个别结尾还有读者作用,如引起读者深思,回味悠长。

答题模板结尾特点+结构作用+人物作用+主题作用。

(2015·石家庄二模)阅读下面文字,完成1~4题。

(25分)倒插门赵新老汉的名字很特别,叫凑合。

女人去世后,凑合老汉就跟着大儿子立春一起生活。

凑合老汉原本打算单打独斗,自炊自食,这样可以自己做主,不用看别人的脸色。

可是他不会做饭,他一做饭就心里发慌,手忙脚乱,那饭一顿生,一顿熟,一顿硬,一顿软;有时候忘了添水,把锅烧得通红;有时候吃不出味道,原来忘了搁油搁盐。

所以万般无奈,还是跟了立春过。

这天早晨,立春把一碗饺子递到凑合手里。

那饺子一闻就香,凑合也饿了,吃得津津有味,吃得兴致勃勃。

立春问道:爹,好吃?凑合说:傻小子,饺子还不好吃?常言说饺子香糖瓜甜,江米粽子粘又粘……立春笑了:好吃就好。

好吃我们还给你包。

爹,我问你一句话,咱们村选举村长的事情你听说了没有?凑合点了点头。

凑合觉得村长的事情离自己很远,大家选上谁算谁,选上谁都好,自己保证听从使唤。

立春却很认真:爹,咱说好了,选举那天你投我一票!凑合的手猛地一抖,两只筷子“啪啦”一声落到了地上。

凑合心里想,我的儿啊,就是讨吃的二狗能当村长,你立春也不能当村长,你做人太自私,有什么好处光往自己怀里搂,名声也不好……凑合捡起地上的筷子说:小子,这当村长有什么好处呀,光开会,光动嘴皮子,光费脑筋,我看还是不当好!立春往他跟前凑了凑:爹,你知道什么,当村长当然有好处,有了权什么都有,这么大的村子这么多的人,咱说了算数!凑合说:可是村长得担责任呀,你有那个本事么?立春说:什么责任不责任,当上我就有本事了。

爹,你必须投我一票,谁叫你是我爹哩!凑合再也吃不下去了。

村野里桃红柳绿鸟语花香阳光灿烂。

凑合拿了锄头走到麦田里时,二小子立秋忽然从一棵大树后面闪了出来,把老汉拉到田埂上坐下,挨着他的肩膀说:爹,我有几句心里话,想和爹说一说。

凑合点了一袋烟,让立秋把话说下去。

立秋开门见山:我看爹过得凄惶孤单,想给爹找个白天做饭、夜里做伴儿的人。

凑合的心猛地动了一下。

立秋说:爹跟着我哥吃饭,寄人篱下,可不是长法。

我嫂子那人阴阳怪气,指桑骂槐,指鸡说狗,爹还得看她的脸色,心里憋屈不憋屈?凑合悄悄地叹息一声,低了头去看地上的蚂蚁。

立秋说:爹,我老丈母娘今年才五十六岁,听说她愿意再往前走一步,找个老实厚道通情达理的庄稼人,我看你就很合适。

凑合激动了,那老太太他见过多次,长得白白胖胖清清爽爽,心眼儿好得光想别人不想自己。

有她做伴儿当然好,可是人家愿意不愿意?立秋说:爹要同意我就去她家里一趟,听听她的口气。

估计希望很大,她在我们跟前老是夸奖你,说你人性好身体好,是个吃苦耐劳靠得住的人儿。

凑合激动得坐不住了,立起身来红着脸问:小子,你哪一天去?立秋很沉着:不着急,我准备咱们村选举以后再去。

爹,这次选村长,你可要投我一票。

凑合的心一下子凉了半截。

立秋:爹,听说我哥也想当村长,你千万不能选他,他在村里名声很臭!立秋走了。

看着那个背影,凑合心里很不是滋味。

凑合想,亏你说得出口,我给你投票,你给我说媒,拿着选举做交易,这是什么手段?这是什么品质?凑合又想,要不我就投他一票,助他一臂之力?这样两全其美,花好月圆,他也高兴,我也欢喜。

凑合又想,不行不行,立秋当村长绝对不行,立秋特别好喝酒,而且一喝就醉,喝醉了张牙舞爪很张狂,舞棍弄棒很吓人,只怕闹出大乱子!晌午回家吃饭时立春问他:爹,好话不背人,背人没好话,立秋都和你说了一些什么呀,你们两个嘀嘀咕咕好半天?立春很不满意地说:爹,你在我们家吃饭呢,你不能胳膊肘子往外扭,你不能选他而不选我,记住啦?凑合说:记住啦,记好啦,记牢靠啦!选举那天会场里没有凑合。

有人给凑合请假说,别等他啦,他看望立秋的丈母娘去啦,可能要在那里住几天。

有人马上笑了,插嘴说:哟,孤男寡女,他这不是倒插门吗?(有删改) 1.下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)()()A.作品中老汉名为“凑合”,有深层含义。

这个名字暗示了老汉不善料理自己生活的特点,同时反衬了他在是非问题上决不凑合的性格。

B.小说题目是“倒插门”,但全文主要情节与“倒插门”没有关系,这并非失误,而是作者故意为之,他是要借这样奇异的题目吸引读者。

C.“悄悄地叹息一声,低了头去看地上的蚂蚁”,这一细节表明立秋说中了老汉的心事,暗示了凑合老汉跟着儿子立春过生活的不如意。

D.小说写立秋出场,是“忽然从一棵大树后面闪了出来”,“忽然”说明他的出现令凑合老汉感到意外,“闪”字则写出了立秋动作的敏捷。

E.小说人物语言很有表现力。

比如凑合老汉说的“记住啦,记好啦,记牢靠啦!”一连三个“记”突出了老汉答应为儿子投票时认真的心态。

解析:本题考查分析概括文章内容的能力。

B项,不准确,作者以“倒插门”为题,确有引起读者注意的意图,但更重要的是,作者借“倒插门”显示了凑合老汉宁可背上“倒插门”的名声也不选儿子当村长,从而表现他在大是大非面前不凑合的特点。

D项,错在“写出了立秋动作的敏捷”,这不是写他的敏捷,而是在表现他的鬼鬼祟祟。

E项,“突出了老汉答应为儿子投票时认真的情态”不对。

老汉连用三个“记”,实际是不耐烦的表现,是急欲让儿子停止劝说。

答案:AC。

选A给3分,选C给2分,选B给1分;选D、E不给分。

2.小说中凑合老汉的形象有哪些显著特点?请简要分析。

(6分)解析:本题考查分析作品人物形象的能力。

小说先写老汉不能自己照顾自己的生活,最主要的是不会做饭,这样才有后文跟大儿子一起生活的内容,这表明他不善于打理生活的特点。

小说的主要事件是老汉因为两个儿子有各自的缺点而不愿意选他们当村长,如果有缺点,即使自己的儿子也不能投他票,这体现了老汉的坚持原则。

小说中还有一个细节就是当二儿子说老汉在大儿子家受憋屈时老汉轻声叹息了一下,这可以理解为默认了事实,但老汉在大儿子家受憋屈从未对人提起,这表现了老汉委曲求全的形象。

小说的最后老汉没有出现在选举现场,选择了逃避,这表现了老汉讲究策略的形象。

答案:①耿直(或:坚持原则)(或:不徇私情)。

他认为两个儿子都不适合当村长,所以不投他们的票。

②不善打理生活。

连做饭这样的事他都做不好,只好跟着儿子过。

③隐忍,委曲求全。

虽然遭儿媳冷嘲热讽,他并没有声张,只是默默地忍受。

④讲究策略。

对两个儿子的请求不明确表态,投票时缺席。

(每点2分,答对三点即可满分。

意思对即可)3.凑合老汉在听了两个儿子的游说之后,反应有何不同?这样写有何作用?(6分) 解析:本题考查概括小说内容的能力。

老汉在听了大儿子要选村长时先是吃惊地把筷子都弄掉了,然后又告诉大儿子当村长没有什么好处,还要担责任,这其实是在委婉地拒绝儿子,表明自己不同意选举他,因为老汉了解自己的儿子,他自私、名声差。

二儿子要当村长让老汉“凉了半截”,他也不愿意选二儿子,因为他爱喝酒,喝过酒耍酒疯,并且还把给老汉说媒作为交换条件,体现他人品不好,但老汉对选二儿子还是有犹豫。

小说写出老汉对两个儿子的不同反应,一则能反映出两个儿子的特点,二则能避免情节重复,使小说内容更加丰富。

答案:①听了立春的游说后,凑合老汉很吃惊,委婉地表示不同意。

因为他心里认为立春太自私、名声差。

(2分)②听了立秋的游说后,凑合老汉也不同意,但有所犹豫。

不同意是因为立秋爱撒酒疯,而且看出立秋人品不好;犹豫是因为立秋说媒的事让他动了心。

(2分)③作用:写出反应的不同,可以避免小说情节重复,使人物形象更真实、生动。

(2分)(意思对即可,共6分。

)4.小说结尾耐人寻味,请简述其作用。

(8分)解析:本题考查探究小说结尾意蕴的能力。

小说的结尾写老汉没有支持任何一个儿子,而是选择到亲家母家躲避,从而落得一个“倒插门”的称号,这与小说的标题相扣,使题目在小说最后得到落实。

从人物形象的塑造来看,老汉的躲避是“不凑合”的表现,在大是大非面前老汉还是能坚持原则的,这更加展现了老汉耿直的形象。

小说的结尾有“既在意料之外,而又在情理之中”的效果,作者这样安排结尾正是为达到这样的效果,同时结尾引用村民的话,显得富有生活气息,并具有幽默风趣的色彩,体现小说农民式的幽默智慧。

答案:①从情节上看,点出了两个儿子向凑合老汉游说的结果:凑合老汉不同意他们当村长,不肯为他们投票。

同时暗示了凑合老汉得罪儿子后的最终归宿,为老汉的人生添加一抹亮色。

②从人物形象上看,本结尾显示出凑合老汉有点儿狡黠,使老汉的性格更丰富,形象更鲜明。

③从结构上看,最后一句扣住题目,使题目有了着落。

④从表达效果上看,这个结尾既在情理之中,又在意料之外,幽默风趣,富有生活气息,加深了读者的印象。

(每点2分,意思对即可)。