输液性静脉炎发生的原因及护理措施

- 格式:pdf

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:3

静脉炎的原因分析与护理干预静脉炎是静脉输液治疗中最常见的并发症。

临床中多种原因可导致静脉输液渗漏,而许多药物对局部血管及邻近组织有较强的刺激性,造成静脉渗漏性损伤、静脉炎等。

根据病变部位不同,静脉炎可分为浅静脉炎和深静脉炎。

轻者局部组织发红、肿胀、疼痛,重者局部静脉血管产生索状的红线或局部组织变黑坏死、闭锁,周围皮肤可呈现充血性红斑,以此给病人带来一定的痛苦,影响治疗,造成再次输液时护理人员静脉穿刺的难度。

有资料表明70%以上的住院病人需要接受静脉治疗,这些病人80%会发生不同程度的静脉炎,因此对于静脉炎应预防为主 [1]。

因此分析其原因,并提出相应的干预措施,对减少静脉炎有积极意义,现报告如下。

原因分析1、药物因素。

主要是药物浓度和药物本身的理化因素,包括药物酸碱度、渗透压、药物浓度、药物对细胞代谢功能的影响 [2]。

输液药物引起血浆 PH值改变。

血浆 PH值正常为7.35—7.45,超过此范围无论是过酸过碱,都可以干扰血管内膜的正常代谢和机能,发生静脉炎 [1]。

抗癌药物的毒性作用。

抗癌药物作用于细胞代谢的各个周期,反复多次刺激损伤血管内膜,使静脉萎缩、变细。

输入高渗液体时使血浆的渗透压升高,局部血小板聚集,使静脉壁通透性增强,白细胞侵润产生炎症变化,同时释放组织胺,使静脉收缩、变硬。

2、机械因素。

静脉反复多次穿刺输液损伤血管内皮或硅胶管静脉留置针在血管内留置过久,刺激性过大,造成局部感染,抵抗力下降引起的静脉炎症。

穿刺技术不熟练,选择血管不当,反复穿刺同一处血管,输液针反复探测血管,穿刺后固定不牢,拔针按压方法不正确等对血管壁的损害。

无菌观念不强,消毒不严格菌体存在,如消毒液浓度不足、局部皮肤消毒不严、无菌物品污染等。

3、各种微粒因素。

微生物侵袭也可使血管通透性增高。

微粒一般指玻璃屑、橡皮屑以及各种结晶物质 [2]。

各类微粒堆积堵塞毛细血管,红细胞聚集在微粒上,形成血栓而引起血栓性静脉炎。

静脉炎的预防及处理原则静脉炎是一种常见的医院内感染,主要发生在静脉通路留置部位,如静脉导管或静脉输液。

预防和处理静脉炎是医疗机构和医护人员非常重要的工作,下面将详细介绍静脉炎的预防和处理原则。

一、静脉炎的定义和病因静脉炎是指静脉内壁发生炎症反应,导致静脉通路留置部位红肿、疼痛、温度升高等症状。

常见的病因包括细菌感染、机械刺激、药物刺激等。

二、静脉炎的预防措施1.严格遵守无菌操作规范:在进行静脉通路留置或输液操作前,医护人员应洗手并戴好无菌手套,使用无菌消毒剂对患者皮肤进行消毒。

2.选择合适的静脉通路留置部位:应尽量选择无明显静脉曲张、血管硬化或血栓形成的部位,避免静脉炎的发生。

3.使用合适的静脉通路留置技术:医护人员应熟练掌握静脉穿刺技术,避免多次穿刺或过度刺激,减少静脉炎的发生。

4.定期更换静脉导管:长期留置的静脉导管容易滋生细菌,导致静脉炎的发生。

因此,医护人员应定期更换静脉导管,减少感染的风险。

5.注意静脉通路留置部位的护理:定期观察静脉通路留置部位是否有红肿、渗液等异常情况,及时处理并更换静脉导管。

三、静脉炎的处理原则1.早期发现和处理:一旦发现静脉通路留置部位有红肿、疼痛等异常症状,应及时通知医护人员进行处理,以防感染扩散。

2.局部抗菌治疗:根据感染情况,医护人员可使用适当的抗菌药物进行局部治疗,以减轻炎症反应和控制感染。

3.热敷和局部护理:热敷可以促进血液循环,缓解疼痛,并有助于局部炎症的吸收。

医护人员还可以进行局部护理,如清洁、消毒等,以保持通路留置部位的清洁和干燥。

4.适当调整静脉通路留置:如果静脉炎持续存在或病情加重,医护人员可考虑更换静脉导管或调整留置位置,以减少炎症反应。

5.全身治疗:对于严重静脉炎或有全身感染症状的患者,医护人员应及时给予抗菌药物治疗,以控制感染的进展。

四、静脉炎的并发症和预后静脉炎如果得不到及时和有效的处理,可能会导致以下并发症:1.血栓形成:静脉炎使静脉内壁受损,易于形成血栓,进一步阻塞血流。

2024静脉炎预防和处理方法输液过程中由于各种原因发生的静脉血管炎症称之为〃静脉炎〃,发生率约为2.5%-45%,属于常见并发症之一。

如血管周围水肿、有痛感或有血栓形成,甚至出现硬结的炎性现象。

静脉炎发生的原因化学问题:药物PH值超过正常酸度或碱度;过高渗或过低渗。

造成反应。

机械因素:在输液过程中,短期间多次反复在同一区域进行穿刺;穿刺位置处于关节处;输入药剂里的微粒(例如:玻璃屑、橡皮屑等1细菌因素:无菌使用未达标引起;导管内有血液遗留。

病患原因:病患自身免疫系统下降,免疫力降低,合并多种疾病、气管插管等穿刺部位的细菌定植。

诱发的危险因素可干预:药液的PH值、渗透压、穿刺所选用的器材、穿刺的位置、药剂输入量和速度。

不可干预:病人的机体因素和药物本身的刺激作用。

临床表现及分型沿静脉的整体部位产生疼痛、压痛。

药剂滴速下降,穿刺位置出现血管红、肿、热、痛的现场,静脉触摸有硬感,呈条索状、没有弹性;严重情况下,部分针眼处可挤出脓性分泌物,并同时产生身体发热等全身症状。

临床表现分别有:红肿型:沿静脉走行皮肤红W、疼痛、触痛。

硬结型:沿注射的静脉位置出现了疼痛、触痛,触摸时有硬块感,如条索状。

坏死型:沿血管周围有较大范围肿胀形成瘀斑至皮肌层。

闭锁型:静脉堵住导致机化。

严重情况下,产生身体发热等全身症状。

预防措施1、选择较为粗直,血液供应多,无静脉瓣的穿刺血管,避开关节,容易进行固定。

因为下肢静脉血流速度慢,因此在输液前我们优先选择前臂掌侧静脉。

长期输液病患要有计划的保护和合理使脉,根据远端到近端的原则进行使用静脉,尽量不使用受伤、感染的静脉。

2、严格执行无菌操作。

穿刺操作前清洗双手,确保手部卫生,其次检查留置针、透明敷料贴,消毒液生产日期。

穿刺的过程中,消毒适用范围要200PX以上。

穿刺完成,需用无菌透明贴进行固定,透明贴72小时更换1次,纱布48小时更换1次,如果发生敷贴不粘或被污染,需要即刻更换。

外周静脉留置针留置时间72至96小时。

静脉炎的预防及护理措施静脉炎是指静脉内壁发生炎症反应的疾病,常见于静脉导管插管、输液、输血等操作后。

它是医院中最常见的并发症之一,严重时可导致败血症等严重后果。

为了预防静脉炎的发生,提高患者的护理质量和安全性,以下是静脉炎的预防及护理措施:一、预防措施1.选择适当的静脉插管部位:避免插管部位过于挨近关节、肌腱、皮肤皱褶等易受压迫或者磨擦的区域。

通常选择静脉较粗、表浅、血管通畅的部位。

2.严格执行无菌操作:在插管前,护士应洗手、戴好手套,并采用无菌巾包扎插管部位,避免细菌感染。

3.注意插管技术:护士在插管时应轻柔、稳定,避免插管过深或者过浅,以免损伤血管壁。

4.定期更换导管:根据医嘱或者相关规定,定期更换导管,避免导管内血栓形成。

5.合理使用抗菌药物:根据患者情况,合理使用抗菌药物,减少感染风险。

6.加强患者教育:向患者及家属详细介绍静脉炎的预防知识,教授正确的静脉插管护理方法,提高患者的自我保护意识。

二、护理措施1.保持导管通畅:定期检查导管是否通畅,如发现有阻塞或者血栓形成,及时采取措施解决。

2.定期更换导管固定贴:避免导管脱落或者移位,定期更换导管固定贴,保持导管的稳定。

3.注意皮肤护理:保持插管部位的皮肤清洁、干燥,避免皮肤湿疹、红肿等感染症状。

4.定期更换输液瓶和输液管:遵循医嘱,定期更换输液瓶和输液管,避免细菌滋生。

5.观察患者症状:护士应密切观察患者的症状变化,如发现疼痛、红肿、渗液等异常情况,及时采取相应措施。

6.加强患者心理护理:静脉炎常伴有疼痛和不适感,护士应及时安抚患者情绪,减轻其痛苦。

7.饮食调理:根据患者情况,合理调整饮食,增加营养摄入,提高机体反抗力。

8.定期观察血液检查结果:根据医嘱,定期进行血液检查,了解患者的血常规、炎症指标等情况,及时发现异常。

9.加强团队合作:医护人员应加强沟通,形成合力,共同预防和治疗静脉炎。

总结:静脉炎的预防及护理措施是保证患者安全的重要环节。

静脉炎的原因分析及预防护理

原因分析

1、药物因素:药物浓度过高和药物本身的理化因素。

2、护士操作因素:

(1)静脉穿刺时穿刺部位不当、操作不到位。

(2)未加强巡视次数,看护不到位。

3、患者因素:

(1)休克、严重脱水的患者,此类患者由于微循环受损,血管通透性增加,容易发生外渗性静脉炎。

(2)老年人皮肤松弛,静脉脆弱,自身条件使痛感降低,反应迟钝等因素易发生静脉炎。

(3)静脉输液系统:微量泵虽然有报警功能,但需阻力达到一定程度时才能报警,过分依赖报警系统,则回血与药物外渗不能及时发现。

预防护理

1、血管的选择:

首选中心静脉或PICC给药,由于中心静脉血管管径粗,药液泵入后,很快被血液稀释,大大降低了药液对血管内皮的刺激及损伤,可有效的减少静脉炎的发生。

2、护理措施:

(1)硫酸镁湿敷:主要利用硫酸镁具有高渗作用,促进局部组织水肿消退。

此外,镁离子还具有抗炎、扩张血管平滑肌、改善微循环的作用,从而达到消炎止痛、消肿的目的。

(2)土豆片外敷:土豆中含有大量淀粉、盐类、胡萝卜素、维生素B、C、茄碱、龙葵素等。

淀粉可加快药液吸收、茄碱、龙葵素有缓解疼痛,减少渗出作用。

(3)喜辽妥软膏外敷:喜辽妥软膏的主要成分为多磺酸基黏多糖,涂抹静脉炎处,经皮肤吸收后,能迅速穿透皮肤,分布在皮下组织内,促进水肿及血肿的吸收,促进局部血液循环,因此能够缓解疼痛及压迫感,减轻水肿及血肿。

(4)外用水胶体敷料:水胶体敷料有消除红肿、减轻疼痛、防止坏死的作用。

静脉炎的预防及护理静脉炎是指静脉内壁发生炎症反应的一种疾病,常见于静脉穿刺、静脉输液等操作后。

如果不及时预防和护理,静脉炎可能会引起严重的并发症,如感染、血栓形成等。

因此,对于需要进行静脉操作的患者,预防和护理静脉炎非常重要。

预防静脉炎的措施:1. 选择合适的静脉通路:根据患者的具体情况选择合适的静脉通路,如外周静脉、中心静脉等。

外周静脉通路适用于输液、输血等常规操作,而中心静脉通路适用于需要长期静脉营养支持、化疗等情况。

2. 严格执行无菌操作:在进行任何静脉操作之前,护士应严格执行无菌操作,包括洗手、戴手套、使用无菌巾等。

确保操作环境的清洁和无菌,减少感染的风险。

3. 规范穿刺技术:穿刺静脉时,护士应掌握正确的穿刺技术,避免多次穿刺或穿刺不准确。

正确的穿刺技术可以减少损伤静脉壁的机会,降低静脉炎的发生率。

4. 定期更换输液器具:输液器具应根据临床需要定期更换,避免长时间使用同一组输液器具。

长时间使用同一组输液器具可能导致细菌滋生和感染,增加静脉炎的风险。

5. 注意静脉通路的观察:护士应定期观察患者静脉通路的情况,包括观察通路周围是否有红肿、渗液、疼痛等症状。

如发现异常情况,应及时采取措施,如更换静脉通路、给予局部抗菌药物等。

静脉炎的护理措施:1. 加强皮肤护理:定期清洁患者的皮肤,保持皮肤的清洁和干燥,避免细菌感染。

如患者有皮肤破损或红肿等情况,应及时处理,并避免使用该部位进行静脉操作。

2. 规范输液操作:在进行输液操作时,护士应注意输液速度的控制,避免过快或过慢。

过快的输液速度可能导致血管扩张和静脉炎的发生,而过慢的输液速度可能导致静脉血栓形成。

3. 留意患者的症状变化:护士应密切观察患者的症状变化,包括体温、心率、血压等指标的变化。

如发现患者有发热、寒战、局部红肿等症状,应及时报告医生并采取相应的护理措施。

4. 给予适当的药物治疗:对于已经发生静脉炎的患者,护士应根据医嘱给予适当的药物治疗,如抗生素、消炎药等。

静脉炎的预防及护理措施静脉炎是指静脉内壁发生炎症反应的疾病,常见于静脉留置针或输液导管的使用过程中。

为了预防静脉炎的发生,我们可以采取一系列的预防措施,并进行相应的护理。

一、预防措施1. 选择合适的静脉通道:在进行静脉通道置入前,需要对患者进行全面评估,包括静脉情况、病情、预计使用时间等。

根据评估结果,选择合适的静脉通道,避免选择狭窄、扭曲或血栓形成的静脉。

2. 严格执行无菌操作:在进行静脉通道置入前,护士需要进行充分的洗手,并佩戴无菌手套和口罩。

同时,需要对患者的皮肤进行彻底的消毒处理,避免引入细菌。

3. 规范插管操作:在插管过程中,需要遵循规范的操作流程。

包括使用适当大小的导管、正确定位导管、固定导管等。

避免插管过程中的不必要的操作,减少对静脉壁的创伤。

4. 定期更换导管:静脉通道的留置时间过长会增加感染的风险。

因此,需要定期检查导管是否需要更换。

一般情况下,成人每72小时更换一次,儿童每48小时更换一次。

5. 注意导管的保养:在导管留置期间,需要注意导管的保养。

保持导管通畅,定期冲洗导管,避免导管内血液凝结。

同时,定期更换导管周围的敷料,保持导管周围的清洁干燥。

二、护理措施1. 观察导管周围情况:护理人员需要定期观察导管周围的情况。

包括导管周围是否有红肿、渗液、疼痛等症状。

如果发现异常情况,需要及时报告医生,并采取相应的处理措施。

2. 保持导管通畅:护理人员需要定期冲洗导管,保持导管通畅。

冲洗时需要注意使用无菌的冲洗液,并按照规范的操作流程进行冲洗。

同时,注意观察冲洗后是否有血液凝块排出。

3. 定期更换敷料:定期更换导管周围的敷料,保持导管周围的清洁干燥。

更换敷料时需要注意使用无菌敷料,并遵循规范的操作流程。

4. 注意患者的症状变化:护理人员需要密切观察患者的症状变化。

包括体温、心率、血压等指标的变化。

如果发现患者出现发热、寒战、头痛等症状,需要及时报告医生,并进行相应的处理。

5. 提供舒适的环境:在护理过程中,需要提供舒适的环境给患者。

输液性静脉炎的常见原因及护理对策摘要:随着社会的发展,我国的医疗水平的发展也有了很大的提高。

静脉输液是一种常用、有效的治疗疾病的手段和方法,住院治疗的病人,由于经常输液,血管内壁受到不同因素的刺激,使血管壁发炎,出现静脉局部疼痛、红肿、水肿,静脉呈条索状,甚至出现硬结等炎性改变,这不仅给病者带来了痛苦,也增加了护理工作的强度和治疗工作的难度,因此在输液治疗中均应注意观察并及时预防和处理静脉炎。

关键词:输液性静脉炎;常见原因;护理对策[中图分类号]R472 [文献标识码]A [文章编号]1439-3768-(2019)-1-wt 引言输液性静脉炎主要发生在长期输液的患者。

患者因为长期的输液治疗,静脉血管内壁持续受到药物和针头的刺激,导致血管内壁发炎。

在静脉注射的局部出现疼痛、红肿和水肿。

甚至在局部出现条索、脓性渗出等炎性改变。

输液性静脉炎的血管内壁受到刺激,在初期往往只是表现为局部的触痛,如果出现皮肤颜色的改变,就说明炎症刺激已经达到了血管的中、外膜、皮肤及真皮。

输液性静脉炎持续得不到缓解,到了后期就会出现静脉硬结或者条索状。

静脉输液既是护士基础护理操作的重要内容,也是疾病治疗的重要手段,在临床疾病的抢救、治疗和康复中占有重要地位。

1输液性静脉炎的预防措施1.1血管选择措施在输液血管选择时要尽量选择弹性好、回流通畅外横径粗和便于穿刺观察的部位,特别是对于长期输液的患者应针对性的保护和护理静脉,避免在硬化受伤感染静脉上穿刺。

1.2高浓度药物输入措施以20%的甘露醇来说明高浓度药物的输入原则,首先是采用多条血管轮流使用,给与每个血管休息机会,避免只使用一条血管。

静脉留置甘露醇输入原则上不能超过2次/d,如果需要1次/6 h,则需在套针上静注 2 次,重新穿剌其他静脉上静注 2 次,最大程度减少静脉的刺激。

1.3化疗药物输入措施化疗药物具有较高的药物刺激性,在输液前需要进行诱导穿刺,保证化疗药物可以有效输入到血管内。

静脉炎的预防及护理措施静脉炎是指静脉内壁发生炎症的疾病,常见于长期使用静脉导管的患者,如静脉输液、血液透析等。

预防和护理措施对于降低静脉炎的发生率和保护患者的健康至关重要。

本文将详细介绍静脉炎的预防措施和护理方法。

一、预防措施1. 导管选择:选择合适的导管对于预防静脉炎非常重要。

应根据患者的具体情况选择适当的导管类型,如中心静脉导管、外周静脉导管等。

同时,要确保导管的材质和尺寸适合患者的需要。

2. 导管插入:导管插入时应严格遵守无菌操作原则,保持操作区域清洁。

在插入导管前,应对患者的皮肤进行充分的清洁和消毒。

插入导管后,要确保导管的固定牢固,避免导管的移位和脱落。

3. 导管护理:定期更换导管是预防静脉炎的重要措施之一。

根据导管类型和使用时间,制定合理的更换计划。

在更换导管时,要注意消毒操作,避免感染。

4. 皮肤护理:保持导管周围皮肤的清洁和干燥是预防静脉炎的关键。

每日检查导管周围的皮肤情况,如有红肿、渗液等异常表现,应及时处理。

5. 注射药物选择:在使用静脉导管进行药物注射时,应选择适当的药物。

一些刺激性药物或浓度较高的药物容易引起静脉炎,应尽量避免使用。

6. 输液速度控制:控制输液速度对于预防静脉炎也非常重要。

过快的输液速度会增加静脉内压力,导致血管壁损伤,增加静脉炎的风险。

因此,要根据患者的具体情况和输液液体的性质,合理控制输液速度。

7. 静脉炎风险评估:对于高危患者,如长期卧床、静脉营养支持患者等,应进行静脉炎风险评估,并采取相应的预防措施。

根据评估结果,制定个体化的预防方案。

二、护理措施1. 观察症状:护理人员应密切观察患者的症状变化,如局部红肿、疼痛、温度升高等。

及时发现异常情况,及时采取措施。

2. 保持导管通畅:保持导管通畅是预防静脉炎的重要措施之一。

护理人员应定期冲洗导管,防止导管堵塞。

同时,要注意监测导管的滴注速度,避免过快或过慢。

3. 导管固定:保持导管的固定是预防静脉炎的关键。

输液引起静脉炎的处理方法

输液引起静脉炎的处理方法可以采取以下措施:

1. 注意观察:输液后应密切观察患者的症状和体征,如局部红肿、疼痛、温度升高等。

及时发现异常情况,可以尽早采取措施处理。

2. 更换输液部位:如果出现静脉炎的症状,可尝试将输液部位更换到另一侧健康的静脉,避免进一步恶化。

3. 洗净局部:若静脉炎症状较轻,可以用生理盐水或者适量的清洁溶液洗净局部,保持皮肤的清洁。

4. 热敷处理:对于炎症轻微的患者,可以进行热敷处理。

用温湿毛巾敷于局部,促进血液循环,缓解炎症症状。

5. 抗生素治疗:如果静脉炎症状较严重,可考虑使用抗生素治疗,以预防感染进一步扩散。

6. 外科处理:如果炎症非常严重,可由外科医生考虑行手术处理,如祛除受感染的静脉。

7. 处理原因:在治疗静脉炎的同时,也要找到输液引起静脉炎的原因。

可能原因包括输液速度过快、输液管道不合理、皮肤清洁不当等,必须针对问题进行改善。

8. 适时更换输液器材:聚乙烯材质的输液管比较容易刺激静脉

壁,容易引发静脉炎症状。

在治疗过程中,适时更换不同材质的输液管,可以减少静脉炎的发生。

9. 加强护理:护理人员在输液过程中需要注意严格遵守无菌操作规范,保持良好的手卫生;同时要检查和清洁输液部位,及时更换输液器。

最后,对于输液引起的静脉炎,及早发现和处理是关键,患者应及时就医,遵循医生的诊断和治疗方案。

符合《中医常见病证诊疗常规》[1] 。

1.3 治疗方法治疗组与对照组均肌内注射卡介菌多糖核酸注射液(产品名:卡介菌多糖、核酸注射液浙江万马药业有限公司,国药准字S3*******)1mL ,隔日1次。

治疗组自拟中药祛疣汤处方: 板蓝根30g 、生薏苡仁30g 、大青叶15g 、紫草 12 g ,红花12g ,杭菊6g ,每天1剂 ,水煎服。

药渣煎水外洗患处 ,每天2次,7d 为1个疗程 ,连续治疗2~4个疗程。

对照组0. 1 %迪维霜适量外搽患处,每天2次,7 d 为 1 个疗程 ,连续治疗2~4个疗程观察疗效。

两组治疗期间均不使用其他相关药物 ,局部应避免挠抓 ,饮食宜清淡 ,忌煎炸、香燥、海鲜、酒类、辛辣等刺激性饮食,并禁用化妆品。

1.4 疗效标准痊愈:皮疹全部消失,随访期间无复发,有少数色素沉着斑。

显效:皮疹消退70%以上,但未达到痊愈标准。

有效:皮疹消退30%~69%。

无效:皮疹消退不足30% ,或治疗后皮疹无变化。

凡治愈后3月内再次出现皮损者计为复发。

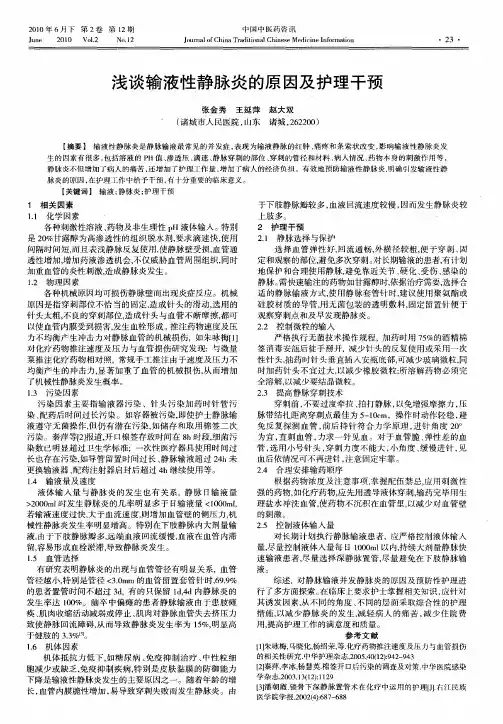

2 结 果两组痊愈率比较有显著差异性 (χ2=5.34 P <0.05 ) 。

两组有效率比较亦有著性差异 (χ2=8.08 P <0.05) 。

治疗组疗效优于对照组。

随诊半年治疗组复发 3例 (6.82%) ,对照组复发 5例(14.71%),见表1。

3 讨 论疣(verruca ,wart )是由人类乳头瘤病毒(Human papilloma virus ,HPV )感染皮肤黏膜所引起的良性赘生物,临床上常见有寻常疣、扁平疣、跖疣和尖锐湿疣等,疣状表皮发育不良也被认为与HPV 感染密切相关。

HPV 属乳头瘤病毒科,呈球形,无包膜,直径45~55nm ,具有72个病毒壳微粒组成的对称性20面立体衣壳。

基因组为7200~8000bp 的双链环状DNA ,分为早期区、晚期区和非编码区,早期区编码的蛋白与病毒持续感染和致癌作用有关。

HPV 有100余种,其中近80种与人类疾病相关。

本病传染源为患者和健康带病毒者,主要经直接或间接接触传播。

HPV 通过皮肤黏膜微小破损进入细胞内并复制、增殖,致上皮细胞异常分化和增生,引起上皮良性赘生物。

人群普遍易感,发病高峰为16~30岁,免疫功能低下及外伤者易患此病。

卡介菌多糖核酸注射液(BCG-PSN ),商品名迪苏,是卡介菌用加热 65℃的酸除去蛋白质后提取的有效成分,属多糖核酸类物质。

为特异性细胞免疫增强剂,有效地激活巨噬细胞和 T 淋巴细胞,增强其吞噬功能及捕获抗原物质的能力,促进 T 细胞增殖和提高分化速度,释放出大量淋巴细胞因子,从而增强机体的免疫功能[2-4]。

主要表现在:(1)使巨噬细胞在感染区聚集;(2)增强巨噬细胞杀伤所吞噬的病毒能力;(3)产生新的巨噬细胞,杀伤衰老的和被感染的巨噬细胞。

方中大青叶、板蓝根性苦味寒,具有清热解毒、利湿之功,有促进非特异性与特异性免疫功能的作用,其促进免疫功能作用亦是其抗感染、抗病毒的重要机制[5]。

红花活血祛瘀通滞;生苡仁微寒清热,利水渗湿健脾;紫草凉血活血, 解毒透疹, 杭菊散风清热,平肝明目。

诸药合用,共奏清热解毒,除湿化瘀之功效,达到治疗目的。

自拟中药祛疣汤联合卡介菌多糖核酸注射液肌内注射治疗扁平疣,其痊愈率及有效率均明显高于对照组,且无明显不良反应,值得临床借鉴。

参考文献[1] 韩新峰,田元生,何英等.中医常见病证诊疗常规[M].郑州:河南医科大学出版社,1998:340-341.[2] 杨国亮,王侠生.现代皮肤病学[M].上海:上海医科大学出版社,1998:304-305.[3] 芮耀城.实用药物手册[M].北京:人民军医出版社,2002:845.[4] 沈映君.中药药理学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:55.[5] 杨明贵.自拟消疣汤加减治疗扁平疣尖锐湿疣各90例[J].皮肤病与性病,2005,27(1):28.表1 两组疗效比较 例组别例数痊愈显效好转无效痊愈率(%)有效率(%) 治疗组443283172.7390.91对照组341669347.0664.70文献综述输液性静脉炎发生的原因及护理措施张丽华【摘要】本文综述分析了静脉输液引起静脉炎的原因,认为输入药物的PH 值、渗透压、留置针留置时间的长短、患者自身的机体因素、操作技术等是主要原因,并提出相应的护理措施。

以便提高护理质量,避免医患纠纷。

【关键词】静脉炎;留置针;药物;护理措施中图分类号:R472 文献标识码:A 文章编号:1671-8194(2010)30-0158-03北京朝阳医院急诊科(100020)静脉输液目前是急救护理中的抢救措施之一,但是易引起静脉炎。

一旦发生静脉炎,不仅给患者带来痛苦,影响治疗的顺利进行,同时易造成医患纠纷。

本文根据国内有关文献对输液静脉炎发生的原因及护理进行文献综述。

1 输液性静脉炎的评判标准[1]静脉炎的判断标准采用美国静脉输液护理学会静脉炎程度的判断标准:Ⅰ级:穿刺点疼痛,红或肿,静脉无条索状改变,未触及硬结;Ⅱ级:穿刺点疼痛,红或肿,静脉有条索状改变,未触及硬结;Ⅲ级:穿刺点疼痛,红或肿,静脉有条索状改变,可触及硬结。

疼痛程度按WHO 数字分级法:0分为无疼痛;1~3分为轻度疼痛;4~6分为中度疼痛;7~9分为重度疼痛;10分为剧痛。

2 输液性静脉炎发生的原因2.1 物理因素各种机械原因均可损伤静脉壁,而出现炎性反应。

机械原因是指穿刺部位不恰当的选择和固定,造成针管的滑动;选用的导管径太粗;护士穿刺技术不佳,导致壁管受到刺激;静脉穿刺时穿刺的手法过于粗暴,可以使血管内膜受到损伤,并发血栓形成[2]。

同一条静脉反复穿刺输液,均可使血管内皮细胞发生萎缩和坏死,产生无菌性炎症。

在以上因素综合作用下而造成机械性静脉炎[3]。

2.2 化学因素输入浓度高、刺激性强的药物是诱发静脉炎的主要因素[4]。

正常血浆pH值7.35~7.45,输入药物会引起血浆pH值的改变,对局部血管内膜造成刺激和损伤,引起局部血小板操作发生凝并释放一系列炎性介质如前列腺素、血栓素和白三烯等,使血管壁通透性增高,发生局部血管的白细胞浸润性炎症,即静脉炎[5]。

静脉炎发生与输入药物渗透压有关[6]。

2.3 静脉留置的留置时间现静脉留置针已广泛应用于临床,静脉留置针采用医用高等硅胶材料,导管柔软,刺激性小,但然而部分患者仍会出现静脉炎[7]静脉留置针留置时间的长短也是发生静脉炎的重要原因。

根据赵晓燕等[8]通过静脉留置针留置时间的实验研究发现,留置时间小于1d组:病例数、静脉炎例数及发病率分别为86例、4例和4.6%;2~3d组分别为151例、91例和5.3%;4~5d组分别为21例、13例和6.1%;6~7d组分别为110例、10例和9.1%;>7d组分别为47例、8例和17%。

留置时间>7d组及6~7d组,同整体比较P<0.05,差异有统计学意义;而其余三组同整体比较比较P>0.05,差异无统计学意义。

留置时间与静脉炎发生率的相关系数为0.9315呈正相关。

留置时间超过5d后,静脉炎的发生率即显着升高,因此建议同一部位的静脉留置针使用最好不要超过5d。

2.4 机体因素免疫力低下是发生静脉炎的一个重要因素。

免疫力显着降低,对穿刺所造成的静脉壁创伤的修复能力和对机械性刺激、化学性刺激及细菌所致局部炎症的抗炎能力也随之降低,致使在应用静脉留置针时发生静脉炎[4]。

对于一些特殊患者如偏瘫患者,因患侧肢体血流缓慢,输液时药物滞留于局部静脉的时间延长,加上穿刺所造成的静脉壁受损,若较长时间输液,极易发生血栓性静脉炎[9]。

2.5 污染因素污染主要是指输液器、留置针、棉签、消毒液被污染,消毒液浓度不够及消毒液有效期已过。

无菌操作观念不强,导致穿刺部位消毒不严格、消毒后被再次污染未进行重新消毒便进行穿刺。

2.6 输液速度和输入液体量关于输液速度对输液性静脉炎影响的研究结果,传统观点认为对于那些对静脉壁有刺激性的药物,降低输液速度可以减少药物对输液静脉的刺激[10]。

当输液速度大于血流速度时,增加血管壁的侧压力,则机械性静脉炎发生率明显增高,特别是在下肢静脉内大剂量输液,由于下肢静脉瓣多,远端血流缓慢,血液在血管滞留容易形成血栓而淤滞,导致静脉炎发生[9]。

但有关输液速度的因素尚缺乏对照试,因此关于输液速度与静脉炎发生的关系还有待于进一步的研究[11]。

根据徐琳等[12]对输入液体量的研究发现,输入刺激性强的药物和高渗液体以及输液量超过1500mL时,容易引起静脉炎。

3 输液性静脉炎的护理措施3.1 加强护理评估,选择合适血管对于活动度较大和血管条件不好的患者,要尽量选择上肢静脉、相对粗直、有弹性、血液丰富、无静脉瓣、避开关节不易于固定的血管,这样可以减少并发症,延长留置时间,使患者减轻痛苦,降低护理成本。

对于长期输液的患者,应有计划地保护和合理使用静脉,一般从远端开始,尽量选用管径≥3.0mm 的静脉[13],避开靠近关节、瘢痕、受伤、感染的静脉[14]。

3.2 合理安排输液,正确掌握药物浓度,在应用某些药物时,把握好该药的浓度、滴速、配伍。

先输入高浓度、刺激强的药物,后输入非刺激性药物。

输入高渗性液体或刺激强的药物之后先用生理盐水冲管,再用肝素盐水封管[15]。

同时输入液体应现配现用,配制好的液体放置时间不应超过4h。

3.3 封管方法须正确封管是保证留置成功的关键,如方法得当可延长置管时间,防止置管并发症的发生。

封管液选用生理盐水稀释的肝素,封管时先匀速静脉注入1mL肝素液,然后将头皮针退到肝素帽内,匀速正压注入肝素液3mL时快速退出针头。

正压封管速度不宜过快,确保导内充满封管液,而不是药液和血液[16]。

我院常用的封管液为:生理盐水250mL+肝素钠12500U;其中每毫升生理盐水含肝素钠50U。

3.4 做好输液前的告知告知患者输液的相关事项,并指导患者及家属自我观察。

输液过程加强巡视管理,建立输液巡视登记卡并记录每次巡查输液的情况,进行床头交接班[17]。

对于一些极易产生静脉炎的药物在输注前要提前告知家属和患者,减少医患纠纷。

3.5 观察局部反应静脉留置针置管期间,要经常观察穿刺部有无渗血、渗液、肿胀及局部炎性反应等,及时发现并发症的早期症状。

一旦发现局部出现局部红、肿、热、痛等症状,应立即拔管。

要在平卧时炎症肢体抬高超过心脏水平,促进血液回流。

同时立即根据情况积极给予相应处理,以消除红肿促进血液循环,恢复血管弹性,以便尽早减轻患者的痛苦。

上述了静脉炎发生的原因,其中静脉留置针以其保留时间长,使用方便,患者痛苦少,并且大大降低了护士的工作量,已被临床普遍应用。

静脉炎也成为其最常见的不良反应。

一旦发生静脉炎,不但会加重患者的痛苦,更会延误治疗。