龙袍——中国历代皇帝服饰

- 格式:ppt

- 大小:3.65 MB

- 文档页数:16

龙袍的皇家象征龙袍,作为中国古代帝王的专属服饰,具有浓厚的历史文化底蕴和独特的象征意义。

它不仅是帝王身份的象征,更是皇权的象征,代表着帝王的权威和尊严。

在中国古代,龙袍被视为皇家的象征,被帝王视为至高无上的荣耀。

一、龙袍的历史渊源龙袍的历史可以追溯到中国古代的夏、商、周时期。

据史书记载,最早的龙袍出现在夏朝,当时的夏王穿着龙袍,象征着他的王权和统治地位。

随着历史的演进,龙袍逐渐成为帝王的专属服饰,成为皇家权力的象征。

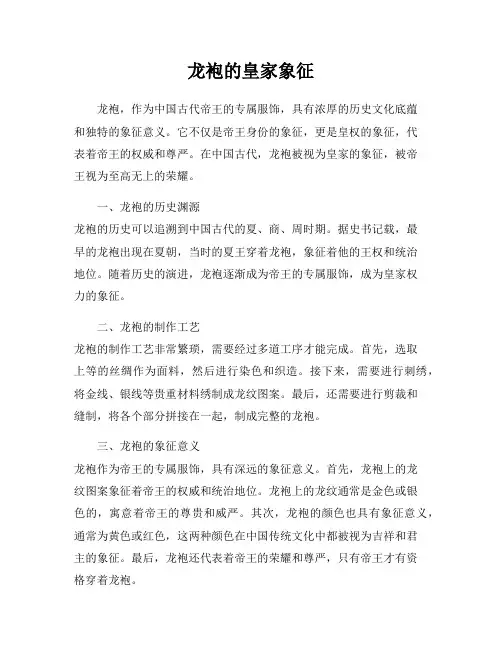

二、龙袍的制作工艺龙袍的制作工艺非常繁琐,需要经过多道工序才能完成。

首先,选取上等的丝绸作为面料,然后进行染色和织造。

接下来,需要进行刺绣,将金线、银线等贵重材料绣制成龙纹图案。

最后,还需要进行剪裁和缝制,将各个部分拼接在一起,制成完整的龙袍。

三、龙袍的象征意义龙袍作为帝王的专属服饰,具有深远的象征意义。

首先,龙袍上的龙纹图案象征着帝王的权威和统治地位。

龙袍上的龙纹通常是金色或银色的,寓意着帝王的尊贵和威严。

其次,龙袍的颜色也具有象征意义,通常为黄色或红色,这两种颜色在中国传统文化中都被视为吉祥和君主的象征。

最后,龙袍还代表着帝王的荣耀和尊严,只有帝王才有资格穿着龙袍。

四、龙袍的使用场合龙袍通常在重要的仪式和庆典场合使用。

例如,帝王的即位典礼、大婚典礼、重要的祭祀仪式等都需要穿着龙袍。

此外,帝王还会在重要的宴会和接见外国使节的场合穿着龙袍,以展示自己的威严和尊贵。

五、龙袍的传承与保护龙袍作为中国古代帝王的专属服饰,具有重要的历史和文化价值。

为了保护龙袍这一珍贵的文化遗产,中国政府采取了一系列措施。

首先,设立了专门的机构负责龙袍的保护和修复工作。

其次,加强了对龙袍的管理和监督,严禁私自制作和买卖龙袍。

最后,通过举办展览和推广活动,增加了公众对龙袍的了解和认识。

六、龙袍的现代意义虽然现代社会已经没有帝王制度,但龙袍作为中国古代文化的重要组成部分,仍然具有重要的现代意义。

龙袍代表着中国传统文化的独特魅力和深厚底蕴,是中华民族的文化符号之一。

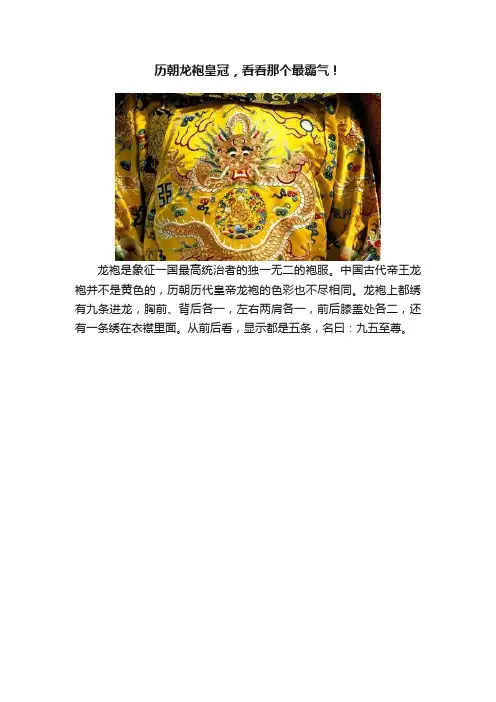

历朝龙袍皇冠,看看那个最霸气!

龙袍是象征一国最高统治者的独一无二的袍服。

中国古代帝王龙袍并不是黄色的,历朝历代皇帝龙袍的色彩也不尽相同。

龙袍上都绣有九条进龙,胸前、背后各一,左右两肩各一,前后膝盖处各二,还有一条绣在衣襟里面。

从前后看,显示都是五条,名曰:九五至尊。

秦朝龙袍:秦始皇统一全国后,作为中国历史上第一位皇帝,他不仅给自己选用了黑色作为“龙袍”的基本色调,而且整个秦朝“衣

服旄旌节旗皆尚黑”。

注意皇冠:本图是正宗平天冠。

又名冕流冠。

汉朝龙袍:刘邦建立西汉王朝后,西汉皇帝的龙袍依然沿袭了秦朝龙袍的色调,服黑色。

这一制度,直到汉文帝刘恒时才发生改变。

皇冠依旧是龙袍主流平天冠。

唐朝龙袍:唐朝时期,下诏“禁士庶不得以赤黄为衣服”老百姓的日常穿衣基本上就告别黄色了。

从此以后,黄色一直作为最高贵的颜色,为历朝历代的皇家所专享。

本图皇冠名曰:翼扇冠。

北宋龙袍:赵匡胤陈桥兵变,黄袍加身,可见开始宋朝的皇帝龙袍也是黄色。

本图皇冠比较个性,名曰:远游冠,俗称十八梁。

南宋龙袍:南宋皇家讲究五行承运的学说,宋朝是火德,火对应的颜色为赤色,因此南宋朝皇帝的龙袍一般用红色。

皇冠没有变,还是北宋的样子。

明朝龙袍:明朝的皇帝姓朱,朱也是红的意思,所以明朝就以红色为正色。

明朝的龙袍有白色、黑色、黄色、赤色四种,这四种颜色的龙袍都是正式的龙袍,但皇帝上朝大多穿黄色龙袍。

本图皇冠造型独特,名曰:乌纱冕翼扇冠。

清朝皇帝的龙袍开始以明黄色为主,也可用金黄、杏黄等色,俗称长袍马褂。

本图皇冠如宝塔状,名曰:夏朝冠。

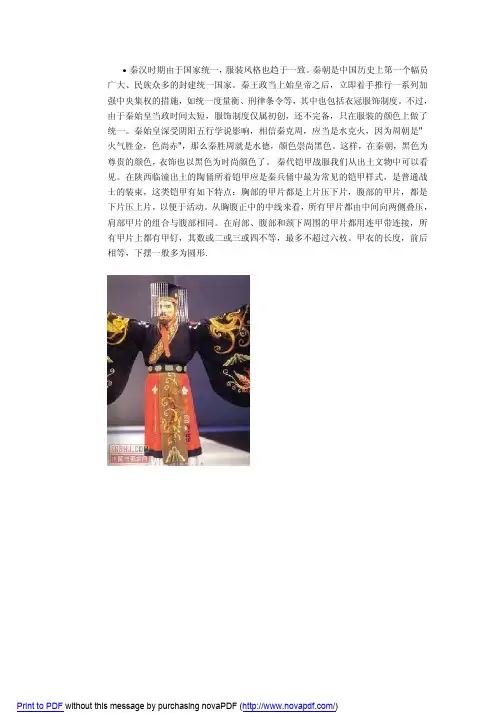

秦汉时期由于国家统一,服装风格也趋于一致。

秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。

秦王政当上始皇帝之后,立即着手推行一系列加强中央集权的措施,如统一度量衡、刑律条令等,其中也包括衣冠服饰制度。

不过,由于秦始皇当政时间太短,服饰制度仅属初创,还不完备,只在服装的颜色上做了统一。

秦始皇深受阴阳五行学说影响,相信秦克周,应当是水克火,因为周朝是"火气胜金,色尚赤",那么秦胜周就是水德,颜色崇尚黑色。

这样,在秦朝,黑色为尊贵的颜色,衣饰也以黑色为时尚颜色了。

秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。

在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式,是普通战士的装束,这类铠甲有如下特点:胸部的甲片都是上片压下片,腹部的甲片,都是下片压上片,以便于活动。

从胸腹正中的中线来看,所有甲片都由中间向两侧叠压,肩部甲片的组合与腹部相同。

在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接,所有甲片上都有甲钉,其数或二或三或四不等,最多不超过六枚。

甲衣的长度,前后相等,下摆一般多为圆形.袁世凯的龙袍必须得提到陶洙陶洙肯定曾在民国初年的内务部任职,陶洙、朱纶和陶毅三人曾为民国政府拟订《暂行祭祀冠服制》。

这是一部以明代祭服制度为主体、并结合所谓“周制”概念而拟订的祭祀冠服条例。

1914年8月,政事堂礼制馆颁布正式的《祭祀冠服制》,定型的祭祀冠服对陶洙等人弄的那套东西做了很大的改造。

1914年冬至,袁世凯在北京天坛举办了中国历史上最后一次祭天典礼,祭祀冠服就是按照《祭祀冠服制》来定做的。

陶洙对祭祀服装的研究,终于在袁世凯复辟帝制的丑剧中派上了大用场。

张伯驹在《袁世凯登极大典之筹备》一文中写道:登极衣冠,则由陶洙设计。

冠用平顶,皇帝十二旒、卿九旒、大夫七旒、士五旒。

上衣下赏,绣山龙火藻八章。

武职仍旧,惟帽章改为双龙,将中嵌红珊瑚,校中嵌蓝宝石,尉中嵌水晶等珠。

皇帝军服,左右胸绣双龙。

黄龙袍由庶务司长郭葆昌承办,命大栅栏瑞蚨祥制衣,特绣金龙,双目皆嵌以精圆珍珠。

古代龙袍秦灭六国,秦始皇相信五德终始说,认为秦属水德,而周朝属火德,故秦能代周而有天下。

于是改周朝正朔,以十月为岁首,颜色尚黑。

所以皇帝的龙袍是黑色为主色调。

汉朝建立后,认为自己还是起自北方,仍然属于水德。

当时著名将领学者,也是战国儒家大师荀子的学生之一的北平侯张苍也认同此点。

于是仍袭秦朝正朔和服色,只是旗帜尚红。

汉文帝时,鲁人公孙臣上书汉文帝,言汉属土德。

文帝发与丞相张苍和博士等讨论。

结果公孙臣胜出,丞相张苍失败后自绌,不久罢相。

时有方士新垣平亦言土德和变服色,并得到汉文帝的宠信。

但是不久新垣平弄虚作假的伎俩被揭穿,汉文帝只好停止了改正朔和服色的活动。

汉武帝时,司马迁、唐都上书汉武帝,要求重新编定历书,改正朔和服色,得到汉武帝的采纳。

太初元年,颁定《太初历》,并改正朔为正月,服色改为黄色。

龙袍又称龙衮。

因袍上绣龙形图案,故名。

其特点是盘领、右衽、黄色。

此外,龙袍还泛指古代帝王穿的龙章礼服。

唐高祖武德年间令臣民不得僭服黄色,黄色的袍遂为王室专用之服,自此历代沿袭为制度。

960年,赵匡胤“黄袍加身”,兵变称帝,于是龙袍别称黄袍。

龙袍上的各种龙章图案,历代有所变化。

龙数一般为9条:前后身各3条,左右肩各1条,襟里藏1条,于是正背各显5条,吻合帝位“九五之尊”。

清代龙袍还绣“水脚”(下摆等部位有水浪山石图案),隐喻山河统一。

汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图(参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制)。

从古至今,龙袍对于普通大众来说都是特别神秘的。

其实古代中国人缔造出了很多瑞兽,比如龙、麒麟、凤凰等,尤其是麒麟,有太平、安康、祥瑞的意思,可为什么偏偏选择龙作为皇帝衣衫上的图案呢,简单地说,因为龙的寓意要比麒麟更深刻一些。

在我们的印象中,明黄色才是皇帝使用的颜色,才是龙袍的颜色。

实际上,龙袍的颜色有4种――黄、白、红、蓝,即明黄色、月白色、大红色和石青色。

过去说的“八旗”也是这4种颜色――正黄、正白、正红、正蓝以及镶黄、镶白、镶红、镶蓝。

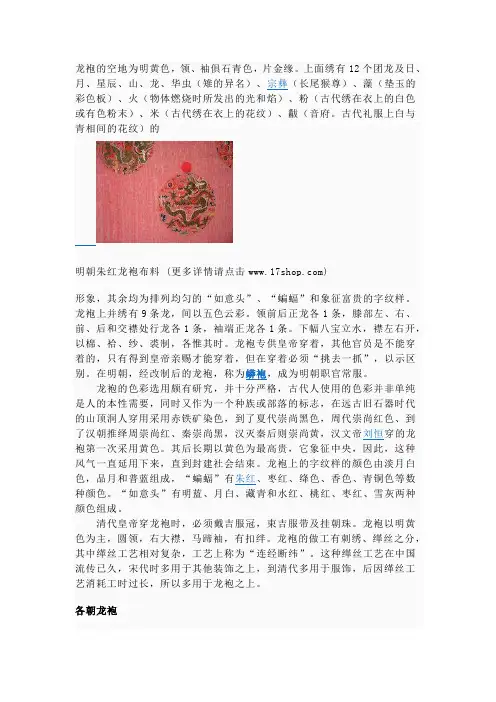

龙袍的空地为明黄色,领、袖俱石青色,片金缘。

上面绣有12个团龙及日、月、星辰、山、龙、华虫(雉的异名)、宗彝(长尾猴尊)、藻(垫玉的彩色板)、火(物体燃烧时所发出的光和焰)、粉(古代绣在衣上的白色或有色粉末)、米(古代绣在衣上的花纹)、黻(音府。

古代礼服上白与青相间的花纹)的明朝朱红龙袍布料 (更多详情请点击)形象,其余均为排列均匀的“如意头”、“蝙蝠”和象征富贵的字纹样。

龙袍上并绣有9条龙,间以五色云彩。

领前后正龙各1条,膝部左、右、前、后和交襟处行龙各1条,袖端正龙各1条。

下幅八宝立水,襟左右开,以棉、袷、纱、裘制,各惟其时。

龙袍专供皇帝穿着,其他官员是不能穿着的,只有得到皇帝亲赐才能穿着,但在穿着必须“挑去一抓”,以示区别。

在明朝,经改制后的龙袍,称为蟒袍,成为明朝职官常服。

龙袍的色彩选用颇有研究,并十分严格,古代人使用的色彩并非单纯是人的本性需要,同时又作为一个种族或部落的标志,在远古旧石器时代的山顶洞人穿用采用赤铁矿染色,到了夏代崇尚黑色,周代崇尚红色、到了汉朝推绎周崇尚红、秦崇尚黑,汉灭秦后则崇尚黄,汉文帝刘恒穿的龙袍第一次采用黄色。

其后长期以黄色为最高贵,它象征中央,因此,这种风气一直延用下来,直到封建社会结束。

龙袍上的字纹样的颜色由淡月白色,品月和普蓝组成,“蝙蝠”有朱红、枣红、绛色、香色、青铜色等数种颜色。

“如意头”有明蓝、月白、藏青和水红、桃红、枣红、雪灰两种颜色组成。

清代皇帝穿龙袍时,必须戴吉服冠,束吉服带及挂朝珠。

龙袍以明黄色为主,圆领,右大襟,马蹄袖,有扣绊。

龙袍的做工有刺绣、缂丝之分,其中缂丝工艺相对复杂,工艺上称为“连经断纬”。

这种缂丝工艺在中国流传已久,宋代时多用于其他装饰之上,到清代多用于服饰,后因缂丝工艺消耗工时过长,所以多用于龙袍之上。

各朝龙袍隋唐龙袍隋唐时期,南北统一,疆域辽阔,经济发达中外交流频繁,体现出唐朝政权的巩固与强大。

在服装服饰上也达到空前繁盛时期。

龙袍作为中国古代帝王的礼服,有着悠久的历史和丰富的文化内涵。

自古以来,龙袍一直被视为帝王身份和权威的象征,其发展经历了漫长的历史进程。

帅气的我将以时间为线索,详细探讨龙袍的发展历史。

龙袍的发展可以追溯到古代中国的夏朝。

夏朝是中国历史上的第一个王朝,其建立者是夏禹。

夏朝时期,帝王的服饰中包含了一种被称为“夏袍”的礼服。

夏袍以蓝色为底色,饰有金色的龙纹,象征着帝王的尊贵身份和至高无上的权力。

随着夏朝的灭亡,商朝取而代之,成为中国历史上的第二个朝代。

商朝帝王的服饰延续了夏朝的传统,但进行了一定的改进。

商朝帝王穿着的礼服被称为“侯颠鸾衮”,是一种尊贵而华丽的袍服。

侯颠鸾衮以红色为底色,饰有金色的龙纹,呈现出更加庄重和庄严的气质。

然而,商朝也经历了覆灭的命运,周朝的建立宣告了古代中国历史的新篇章。

周朝是中国历史上影响深远的封建王朝之一,其帝王的服饰进一步演变为“龙麟之袍”。

龙麟之袍以红色为底色,饰有金色的龙纹和神兽麒麟纹,以展示帝王的高贵和王者的威严。

龙麟之袍成为周朝帝王的标志性服饰,也奠定了龙袍作为帝王礼服的地位。

随着历史的发展,中国古代的封建制度逐渐形成,帝王的礼仪和服饰也越发讲究。

秦朝的统一大业使得封建社会进一步巩固,秦始皇成为了中国历史上第一个统一王朝的君主。

秦始皇的服饰中包含了一种被称为“皇服”的龙袍,以黄色为底色,饰有金色的龙纹和神兽纹,彰显了皇权至高无上的地位。

隋朝和唐朝是中国古代封建社会的鼎盛时期,帝王的服饰进一步丰富和复杂。

隋朝的龙袍采用了更多的亮丽色彩和精细的刺绣工艺,表达了帝王的辉煌和华丽。

而唐朝则进一步完善了龙袍的设计和制作工艺,使之成为了一种艺术品。

唐朝的龙袍色彩丰富多样,装饰着各种吉祥和寓意,在保留了尊贵和神圣感的同时,也兼具一定的审美价值。

宋朝和明朝时期,龙袍逐渐趋向精简和庄重。

宋朝的龙袍以深色为主,注重线条和剪裁的简洁与平衡,体现了宋代人文主义和精神内涵的追求。

明朝则更加注重龙袍的细节,增加了丰富的图案和刺绣元素,使得龙袍更加细腻精致。

龙袍龙袍是皇帝的朝服,上面绣着龙形图案,又称龙衮。

因袍上绣龙形图案,故名。

其特点是圆领(清朝为圆领)、右衽、黄色,朱色和紫色。

此外,龙袍还泛指古代帝王穿的龙章礼服。

唐高祖武德年间令臣民不得僭服黄色,黄色的袍遂为王室专用之服,自此历代沿袭为制度。

960年,赵匡胤“黄袍加身”,兵变称帝,于是龙袍别称黄袍。

龙袍上的各种龙章图案,历代有所变化。

龙数一般为9条:前后身各3条,左右肩各1条,襟里藏1条,于是正背各显5条,吻合帝位“九五之尊”。

清代龙袍还绣“水脚”(下摆等部位有水浪山石图案),隐喻山河统一。

龙袍是古代皇帝参加庆典活动时穿着的礼服。

据《苏州府志》卷147记载,在明代万历29年(公元1601年)宦官孙隆到苏州充当税监,督造龙袍。

1957年在北京十三陵定陵发掘的出土文物中就有用缂丝制成的龙袍。

因龙袍上绣纹以龙为主,故此得名。

龙袍上的各种龙章图案,历代有所变化。

龙数一般为9条:前后身各3条,左右肩各1条,襟里藏1条,于是正背各显5条,吻合帝位“九五之尊”。

清代龙袍还绣“水脚”(下摆等部位有水浪山石图案),隐喻山河统一。

龙袍是古代皇帝参加庆典活动时穿着的礼服。

据《苏州府志》卷147记载,在明代万历29年(公元1601年)宦官孙隆到苏州充当税监,督造龙袍。

1957年在北京十三陵定陵发掘的出土文物中就有用缂丝制成的龙袍。

因龙袍上绣纹以龙为主,故此得名.曾侯乙暮编钟曾侯乙编钟为战国早期文物,1978年在湖北随县(今随州市)成功发掘。

出土后的编钟是由六十五件青铜编钟组成的庞大乐器,其音域跨五个半八度,十二个半音齐备。

它高超的铸造技术和良好的音乐性能,改写了世界音乐史,被中外专家、学者称之为“稀世珍宝”。

编钟是中国汉族古代大型打击乐器,[1]兴起于西周,盛于春秋战国直至秦汉。

中国是制造和使用乐钟最早的国家。

它用青铜铸成,由大小不同的扁圆钟按照音调高低的次序排列起来,悬挂在一个巨大的钟架上,用丁字形的木锤和长形的棒分别敲打铜钟,能发出不同的乐音,因为每个钟的音调不同,按照音谱敲打,可以演奏出美妙的乐曲。

元明清皇帝服饰特点

元明清三个朝代的皇帝服饰各有特色,以下为您简要介绍:

1. 元朝皇帝的服饰以白色为主,头戴白银制成的头冠,并经常佩戴用银鼠皮毛制成的暖帽。

他们的龙袍大多是用缂丝织造而成,并以黄色绫罗为材料,上面绣有龙和十二颗星星的图案。

2. 到了明朝,皇帝的龙袍在构造和组织上更有特色。

除了传统的行龙、云龙图案外,还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等图案。

明朝皇帝的龙袍以黄色的绫罗为主,上面绣有龙、翟纹及十二章纹。

龙的形象更为具体,融合了各种动物的局部特点,如牛头、蛇身、鹿角、虾眼等。

3. 清朝皇帝的龙袍则以明黄颜色为主色调,也可用金黄、杏黄等色。

在龙袍上,绣有九条用金色线绣制的龙形图案。

龙袍的下摆部分,斜向排列着许多弯曲的线条,被称之为水脚。

水脚之上绣着翻滚的浪花和众多的山石宝物,这种图案被称为海水江崖。

总的来说,元明清三朝皇帝的服饰都展现了中国传统文化的丰富内涵和独特审美。

如需更多信息,建议查阅相关历史文献或咨询历史学家。

龙袍的发展历程简介龙袍,作为中国传统文化中的一种重要服饰,有着悠久的历史和丰富的内涵。

它不仅是中国古代君主的礼服,也成为了中国文化的象征之一。

以下是龙袍的发展历程简介。

龙袍的起源可以追溯到中国古代的夏、商、周等时期。

当时,君主身穿的衣袍上使用了龙纹装饰,寓意着君主的威严和权威。

龙作为中华民族的图腾,被视为神圣不可侵犯的象征。

因此,只有君主才能穿着这种龙纹服饰,以显示其特殊的地位和认可。

随着历史的推移,龙袍得到了进一步的发展和改进。

在周朝,龙纹开始在衣袍上进行刺绣,使之更加华丽和精致。

在秦汉时期,龙袍的制作技术有了更大的突破,龙纹刺绣也更加精细。

龙袍的颜色也逐渐固定下来,一般为黄色或金黄色,寓意着君主的威望和皇权。

到了唐宋时期,龙袍进一步成为了皇帝的专属服饰。

在这个时期,帝王们不仅将龙纹装饰在袍子上,还加入了大量的其他装饰,如珠宝、宝玉和绸缎等,使得龙袍的华丽程度达到了顶峰。

此外,龙袍的设计也更加独特,袖口和衣领上的龙纹刺绣更加精美,形成了一种独特的艺术风格。

明清时期,龙袍的发展又经历了一次革新。

明朝的龙袍继承了唐宋时期的风格,但由于明朝崇尚简约,龙袍的设计相对简单,更注重细节和质地。

到了清朝,龙袍重新焕发了活力。

清朝龙袍变得更加壮丽和肃穆,龙纹刺绣更加华丽,同时,还出现了禁止普通人穿着龙袍的禁令,以进一步彰显龙袍的尊贵和特殊性。

进入现代,龙袍不再是君主的专属服饰,而成为了中国传统文化的重要元素之一。

在一些重要场合,如国庆节、重要宴会、婚礼等,人们仍然会选择穿着龙袍,以显示对中国文化的尊重和热爱。

总结起来,龙袍的发展历程可以描述为从简单到华丽、从普通到专属的演变过程。

它不仅仅是一种服饰,更是中国传统文化的象征和体现。

无论时间如何变化,龙袍作为中国文化的重要组成部分,将继续承载着中华民族的历史和传统。

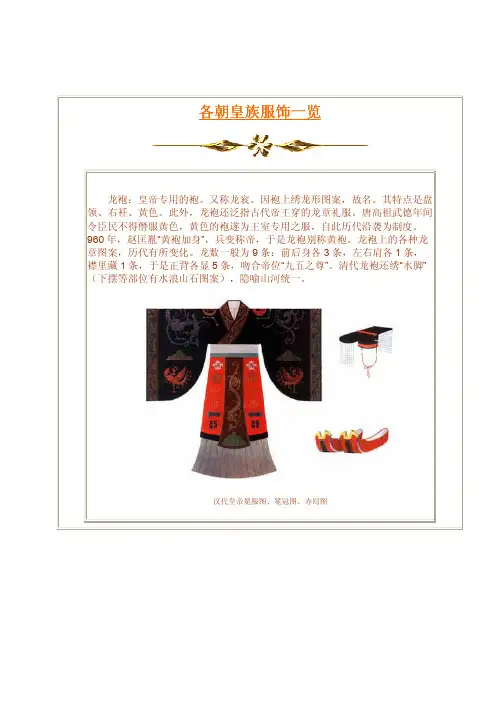

各朝皇族服饰一览龙袍:皇帝专用的袍。

又称龙衮。

因袍上绣龙形图案,故名。

其特点是盘领、右衽、黄色。

此外,龙袍还泛指古代帝王穿的龙章礼服。

唐高祖武德年间令臣民不得僭服黄色,黄色的袍遂为王室专用之服,自此历代沿袭为制度。

960年,赵匡胤“黄袍加身”,兵变称帝,于是龙袍别称黄袍。

龙袍上的各种龙章图案,历代有所变化。

龙数一般为9条:前后身各3条,左右肩各1条,襟里藏1条,于是正背各显5条,吻合帝位“九五之尊”。

清代龙袍还绣“水脚”(下摆等部位有水浪山石图案),隐喻山河统一。

汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图魏晋南北朝时期的皇帝便服魏晋南北朝时期的皇帝便服图中所绘洛神形象,无论从发式或服装来看,都是东晋时期流行的装束。

魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子,直到南朝时期,这种衫子仍为各阶层男子所爱好,成为一时的风尚。

图中帝王头戴白纱帽,外着白穿宽袖狐皮大衣(形如大袖衫),毛在外。

手执如意,也是南朝时所喜尚的习俗。

隋唐五代皇帝服饰隋唐五代皇帝服饰隋唐时期,南北统一,疆域辽阔,经济发达中外交流频繁,体现出唐朝政权的巩固与强大。

在服装服饰上也达到空前繁盛时期。

隋唐时期的士庶、官宦男子普遍穿着圆领袍、衫,上自皇帝下至杂役都可穿着,为当时的常服。

此图为穿对襟、阔袖便服衫的帝王。

元代贵族便服元代贵族便服本图为元太祖成吉思汗像戴外白内黑的皮冠(貂皮暖帽),着浅米色毛绒衫,额前有发微微露出,垂至帽下末端向左右分披散。

冠下耳后垂鬟(两辫作成的鬟)。

按《圆史舆服志》记载有:“服白粉皮则冠白金答子暖帽,服银鼠则冠银鼠暖帽”。

此像为白金答子暖帽穿锦袍的皇帝。

明代晚期金地缂丝孔雀羽龙袍明代晚期金地缂丝孔雀羽龙袍周身绣满龙的纹样。

从服装的样式来看,样式为斜领袍,为皇帝的便服。

龙的图案从上古发展到明代,精力了无数次的变化。

总的看来,先秦的龙纹,形象比较质朴粗犷,大部分没有肢爪,近似爬虫类动物。

秦汉时期的龙纹,多呈兽形,肢爪齐全,但无鳞甲,常绘成行走状,给人以虚无缥缈的感觉。

神秘的龙衣历史上的龙袍传说龙衣,作为中国古代帝王的服饰之一,承载着深厚的历史文化内涵。

它不仅是一种华美的服饰,更是权力与尊严的象征。

在中国古代历史上,龙衣有着许多神秘的传说,这些传说使得龙衣更加神秘而令人向往。

据史书记载,龙衣最早出现在中国的夏朝。

夏朝是中国历史上的第一个朝代,传说中的夏禹是夏朝的开国君主。

夏禹在位期间,他的儿子启继承了他的王位。

启是夏朝的第二位君主,他非常崇拜龙,认为自己是龙的后代。

为了表达对龙的崇敬,启开始穿龙衣,并将龙衣作为帝王的专属服饰传承下来。

龙衣的制作非常讲究,需要经过多道工序。

首先,选取上等的丝绸作为面料,然后用金线绣上龙纹。

龙纹是龙衣的核心元素,它象征着皇权和吉祥。

龙纹的绣制需要经验丰富的工匠,他们手工绣制出栩栩如生的龙纹,使得龙衣更加华丽。

此外,龙衣还配有金色的龙冠和龙袍,使得整个服饰更加庄重华贵。

除了夏朝,龙衣在中国历史上的其他朝代也有着重要的地位。

例如,龙衣在秦朝的时候,被称为“龙袍”。

秦始皇是秦朝的开国皇帝,他统一了六国,建立了中国历史上第一个统一的中央集权国家。

为了彰显自己的权威,秦始皇开始穿龙袍,并将龙袍作为皇帝的专属服饰。

秦始皇的龙袍非常华丽,上面绣有五爪金龙,象征着皇帝的至高无上的权力。

在明清两代,龙衣的地位更加凸显。

明朝是中国历史上的一个辉煌时期,明成祖朱棣是明朝的第三位皇帝。

他在位期间,将龙衣的制作工艺推向了巅峰。

明成祖朱棣非常注重服饰的华丽程度,他下令将龙衣的制作工艺进行改进,使得龙衣更加华美。

清朝是中国历史上的最后一个封建王朝,清朝的皇帝也是穿龙衣的。

清朝的龙衣与明朝的龙衣相比,更加庄重典雅,体现了清朝的特色。

除了历史上的传说,龙衣在现代也有着重要的地位。

例如,在中国的国庆典礼上,国家主席会穿龙衣出席盛大的仪式。

这一传统延续了古代帝王的风范,展示了中国的历史文化底蕴。

总之,龙衣作为中国古代帝王的服饰之一,承载着深厚的历史文化内涵。

它不仅是一种华美的服饰,更是权力与尊严的象征。

历代皇帝龙袍一览,秦始皇最霸气,明朝最庄重,清朝最奢华!秦始皇统一全国后,为巩固统治,建立了各项制度,其中就包括衣冠服制。

秦始皇常服通天冠,废周代六冕之制,只着“玄衣纁裳”,百官戴高山冠、法冠和武冠,穿袍服,佩绶。

刘邦建立汉朝后,其实主要服饰还是承袭秦朝,规定皇帝冕冠为十二旒(即十二排为玉制。

冕冠的颜色,以黑色主。

冕冠两侧,各有一孔,用以穿插玉笄,以与发髻栓结。

并在笄的两侧系上丝带,在颌下系结。

在丝带上的两耳处,还各垂一颗珠玉,名叫“允耳”。

不塞入耳内,只是系桂在耳旁,以提醒戴冠者切忌听信谗言。

还规定,凡戴冕冠者,都要穿冕服。

冕服,以玄上衣、朱色下裳,上下绘有章纹。

除此之外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。

组成一套完整的服饰。

隋文帝建立隋朝后,根据将南北朝冕服十二章纹饰中的日、月、星辰三章放到旗帜上,改成九章。

隋炀帝时期又将它们放回到冕服上,也改成九章。

将日、月分列两肩,星辰列于后背,从此“肩挑日月,背负星辰”也就成为历代皇帝冕服的既定款式。

唐朝因隋改制,规定天子的14种服装分别为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。

不同服饰出入不同场合,同时唐朝还规定除天子明黄、太子淡黄,其他人使用黄色就是谋反。

宋朝皇帝服饰一般为绛纱袍、蔽膝、方心曲领穿戴展示图及通天冠、黑舄图。

这种服装是皇帝在大朝会、大册命等重大典礼时穿着的服饰,是皇帝面见百官的常服。

如果穿纱袍用绛色,衬里就要用红色,领、袖、襟、裾均缘黑边。

下着纱裙及蔽膝也用绛色。

颈项下垂白罗方心曲领一个,腰束金玉大带,足穿白袜黑舄,另挂佩绶。

《元史舆服志》有记载:衮冕,制以漆纱,上覆曰綖,青表朱里。

綖之四周,匝以云龙。

冠之口围,萦以珍珠。

綖之前后,旒各十二,以珍珠为之。

綖之左右,系黈纩二,系以玄紞,承以玉瑱,纩色黄,络以珠。

冠之周围,珠云龙网结,通翠柳调珠。

可以看出与前几朝服饰相差不多只是加入了蒙古元素。

明朝初期龙袍为盘领窄袖袍,其后袍身与两袖逐渐宽大,又因其领式与所饰纹样而被称为“圆领”或“衮龙袍”。

龙袍的发展历程龙袍作为一种传统的中华礼服,其发展历程可以追溯到古代中国的帝王时代。

下面将为您介绍龙袍的发展历程。

最早可考的龙袍可以追溯到中国历史上的夏、商、周等时期,当时龙袍作为帝王的专属服装,象征着其至高无上的权力。

这些早期的龙袍多为黄色,被视为地位高贵的象征。

在这个时期,龙袍的设计比较简单,多以刺绣的方式将龙纹加在袍子上。

随着时间的推移,龙袍在汉朝时期得到了进一步的发展。

汉朝时期的龙袍有了更精致的刺绣工艺,纹饰更加细腻,采用了更多的色彩来增加袍子的豪华感。

此时的龙袍开始采用更多的辅助服饰,如饰带、领子等,使得整个龙袍的装饰更加丰富。

进入唐朝时期,龙袍的样式和装饰更加多样化。

唐朝的龙袍以红色为主要色调,更加注重袍子的剪裁和质地。

此时的龙袍已经成为了一个复杂而精工的艺术品,龙纹的刺绣更加细致,且常常配以珠宝等饰物来提升华丽度。

唐朝的龙袍对后世产生了深远影响,成为了后来龙袍的传统样式的基础。

宋朝时期,龙袍的发展受到了壮丽的宫廷建筑和绘画艺术的影响。

宋朝的龙袍注重整体的和谐与平衡,更加讲究色彩的搭配和纹饰的精细修饰。

此时的龙袍更加注重装饰和刺绣的质感,常常使用更多的金银线以及珠宝来提升袍子的华丽感。

明清时期,龙袍的发展达到了巅峰。

明朝时期的龙袍多以黄色为主色调,黄色被视为皇家权力和至高无上的象征。

清朝时期,龙袍的设计更加注重尺寸和比例的平衡,袍子的面料更加讲究,采用高质量的绸缎和锦缎制作。

龙袍的刺绣也更加精美,使用了更多的线材和色彩来展现龙的神秘与华丽。

近现代以来,随着时代的发展,龙袍逐渐转变为一种重要的文化符号和传统礼仪的代表。

虽然现代龙袍的制作和传统龙袍有所不同,但其仍然保持着继承和创新的精神,传承着中国古代龙袍的瑰宝文化。

龙袍作为一种独特的中华民族服饰,成为了中国传统文化的重要组成部分。

龙袍的发展历程简介

龙袍作为古代中国帝王的礼服,经历了漫长的发展历程。

最早的龙袍可以追溯到周朝时期,那时的龙袍是一种用竹蓑衣为底的显贵服装。

随着时间的推移,龙袍逐渐演变成更华丽、庄重的服饰。

在秦汉时期,龙袍已经成为皇帝的专用袍服,其材质也逐渐升级。

这时的龙袍主要由云纹、闪电纹等图案组成,象征着皇帝的权威和神圣。

随着唐朝的兴起,龙袍的制作工艺和材质得到了进一步的提升。

唐代的龙袍多为紫色,袍身覆盖着金丝绣,图案以龙纹、云纹为主。

龙袍在唐代成为皇帝权力的象征,也被广泛用于重大仪式和皇家婚礼中。

宋朝时期,龙袍的图案进一步丰富多样,尤其是在绣花技术方面的突破。

宋代的龙袍以云头、五爪龙为主要图案,还加入了寿字、寿桃等吉祥意象。

明清时期,龙袍的制作达到了巅峰。

明代的龙袍以黄色为主色调,袍身饰有富丽堂皇的龙纹,绣工非常精湛。

清朝则进一步提高了龙袍的制作技术,袍身除了龙纹外,还融入了蝉翼、珊瑚等贵重材料,使得龙袍更加华贵。

20世纪初,随着中国的社会变革,龙袍逐渐退出历史舞台,

不再用于现代官方场合。

然而,龙袍作为中国传统文化的重要组成部分,仍然在一些特殊场合和传统节日得到使用,成为了

中华民族的象征符号。

总的来说,龙袍的发展历程与中国历史的演变紧密相连。

从纤朴简陋到富丽堂皇,龙袍的演变不仅体现了古代帝王的尊贵地位,也反映了中国文化与艺术的发展。

带你了解下你所不知道的龙袍

皇袍,是古代皇帝的服饰,无论颜色、款式以及其上细微的纹样,无不具有深刻的含义。

衮服最早不是黄色的。

隋文帝是中国历史上开始穿黄袍的皇帝,《读通鉴论》:"开皇元年,隋主服黄,定黄为上服之尊,建为永制。

"唐高祖武德年间令臣民不得僭服黄色,黄袍遂为皇室专用之服。

明代皇帝衮服主要纹饰为十二章,其中团龙12,用孔雀羽线缂制,前身、后身各3(径32厘米),两肩各一(径29厘米),下摆两侧各二(径28厘米)。

日、月、星辰、山纹分布在两肩、盘领背部下方和肩部。

四只华虫(雉鸡)在肩部下侧。

宗彝、藻、火、粉米、黼、黻织成两行,相对排列于大襟上。

满清入关以后,废除中国传统的汉服制度,实行剃发易服政策,衮龙袍与其他汉服一道,成为了历史的记忆。

满清皇帝所穿的龙袍为满族服饰改制,配以汉族传统的纹、章。

清朝龙袍以明黄色为主,领、袖用石青色金缘镶绲。

龙袍上绣有九条龙,其中有一条龙是绣在衣襟里面,《清通志·器服略》谓:"皇帝龙袍,色明黄,领袖俱石青片金缘,绣文金龙九,列十二章,间以五色云,领前后正龙各一,左右及交襟处行龙各一,袖端正龙各一,下幅八宝立水裾左右开。

"《清史稿·志七十八·舆服二》亦载︰"龙袍,色用明黄。

领、袖俱石青,片金缘。

绣文金龙九。

"北宋戏曲有《打龙袍》。

在京剧中,戏衣有五爪为龙、四爪为蟒的说法,五爪龙只能用在象征皇家的黄色龙袍上。