历代龙袍欣赏

- 格式:doc

- 大小:260.00 KB

- 文档页数:5

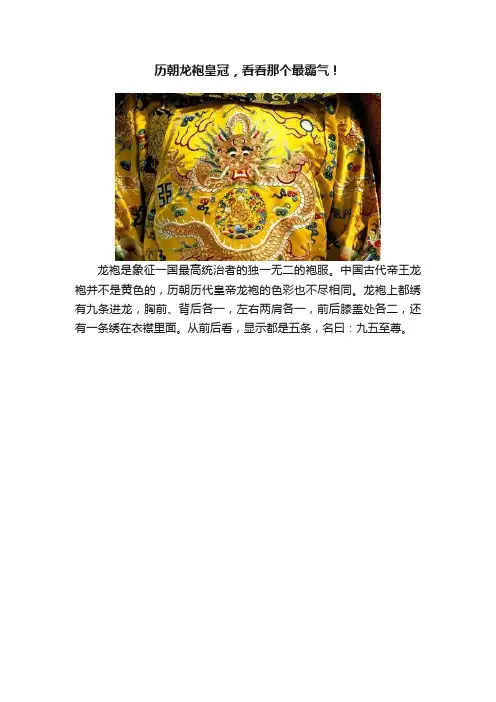

历朝龙袍皇冠,看看那个最霸气!

龙袍是象征一国最高统治者的独一无二的袍服。

中国古代帝王龙袍并不是黄色的,历朝历代皇帝龙袍的色彩也不尽相同。

龙袍上都绣有九条进龙,胸前、背后各一,左右两肩各一,前后膝盖处各二,还有一条绣在衣襟里面。

从前后看,显示都是五条,名曰:九五至尊。

秦朝龙袍:秦始皇统一全国后,作为中国历史上第一位皇帝,他不仅给自己选用了黑色作为“龙袍”的基本色调,而且整个秦朝“衣

服旄旌节旗皆尚黑”。

注意皇冠:本图是正宗平天冠。

又名冕流冠。

汉朝龙袍:刘邦建立西汉王朝后,西汉皇帝的龙袍依然沿袭了秦朝龙袍的色调,服黑色。

这一制度,直到汉文帝刘恒时才发生改变。

皇冠依旧是龙袍主流平天冠。

唐朝龙袍:唐朝时期,下诏“禁士庶不得以赤黄为衣服”老百姓的日常穿衣基本上就告别黄色了。

从此以后,黄色一直作为最高贵的颜色,为历朝历代的皇家所专享。

本图皇冠名曰:翼扇冠。

北宋龙袍:赵匡胤陈桥兵变,黄袍加身,可见开始宋朝的皇帝龙袍也是黄色。

本图皇冠比较个性,名曰:远游冠,俗称十八梁。

南宋龙袍:南宋皇家讲究五行承运的学说,宋朝是火德,火对应的颜色为赤色,因此南宋朝皇帝的龙袍一般用红色。

皇冠没有变,还是北宋的样子。

明朝龙袍:明朝的皇帝姓朱,朱也是红的意思,所以明朝就以红色为正色。

明朝的龙袍有白色、黑色、黄色、赤色四种,这四种颜色的龙袍都是正式的龙袍,但皇帝上朝大多穿黄色龙袍。

本图皇冠造型独特,名曰:乌纱冕翼扇冠。

清朝皇帝的龙袍开始以明黄色为主,也可用金黄、杏黄等色,俗称长袍马褂。

本图皇冠如宝塔状,名曰:夏朝冠。

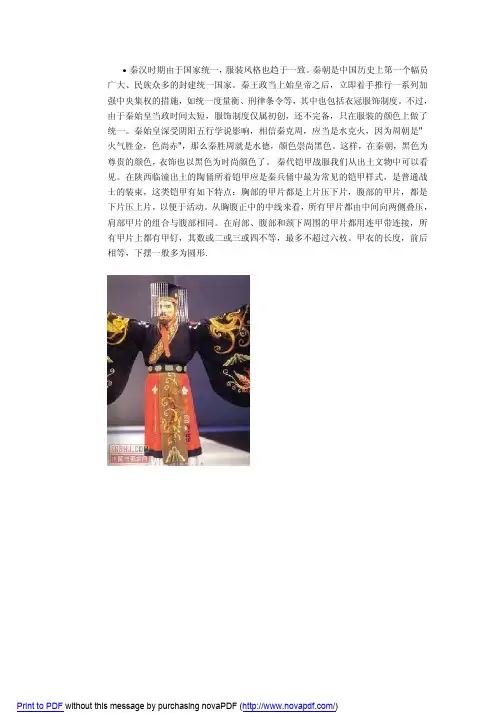

秦汉时期由于国家统一,服装风格也趋于一致。

秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。

秦王政当上始皇帝之后,立即着手推行一系列加强中央集权的措施,如统一度量衡、刑律条令等,其中也包括衣冠服饰制度。

不过,由于秦始皇当政时间太短,服饰制度仅属初创,还不完备,只在服装的颜色上做了统一。

秦始皇深受阴阳五行学说影响,相信秦克周,应当是水克火,因为周朝是"火气胜金,色尚赤",那么秦胜周就是水德,颜色崇尚黑色。

这样,在秦朝,黑色为尊贵的颜色,衣饰也以黑色为时尚颜色了。

秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。

在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式,是普通战士的装束,这类铠甲有如下特点:胸部的甲片都是上片压下片,腹部的甲片,都是下片压上片,以便于活动。

从胸腹正中的中线来看,所有甲片都由中间向两侧叠压,肩部甲片的组合与腹部相同。

在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接,所有甲片上都有甲钉,其数或二或三或四不等,最多不超过六枚。

甲衣的长度,前后相等,下摆一般多为圆形.袁世凯的龙袍必须得提到陶洙陶洙肯定曾在民国初年的内务部任职,陶洙、朱纶和陶毅三人曾为民国政府拟订《暂行祭祀冠服制》。

这是一部以明代祭服制度为主体、并结合所谓“周制”概念而拟订的祭祀冠服条例。

1914年8月,政事堂礼制馆颁布正式的《祭祀冠服制》,定型的祭祀冠服对陶洙等人弄的那套东西做了很大的改造。

1914年冬至,袁世凯在北京天坛举办了中国历史上最后一次祭天典礼,祭祀冠服就是按照《祭祀冠服制》来定做的。

陶洙对祭祀服装的研究,终于在袁世凯复辟帝制的丑剧中派上了大用场。

张伯驹在《袁世凯登极大典之筹备》一文中写道:登极衣冠,则由陶洙设计。

冠用平顶,皇帝十二旒、卿九旒、大夫七旒、士五旒。

上衣下赏,绣山龙火藻八章。

武职仍旧,惟帽章改为双龙,将中嵌红珊瑚,校中嵌蓝宝石,尉中嵌水晶等珠。

皇帝军服,左右胸绣双龙。

黄龙袍由庶务司长郭葆昌承办,命大栅栏瑞蚨祥制衣,特绣金龙,双目皆嵌以精圆珍珠。

古代龙袍秦灭六国,秦始皇相信五德终始说,认为秦属水德,而周朝属火德,故秦能代周而有天下。

于是改周朝正朔,以十月为岁首,颜色尚黑。

所以皇帝的龙袍是黑色为主色调。

汉朝建立后,认为自己还是起自北方,仍然属于水德。

当时著名将领学者,也是战国儒家大师荀子的学生之一的北平侯张苍也认同此点。

于是仍袭秦朝正朔和服色,只是旗帜尚红。

汉文帝时,鲁人公孙臣上书汉文帝,言汉属土德。

文帝发与丞相张苍和博士等讨论。

结果公孙臣胜出,丞相张苍失败后自绌,不久罢相。

时有方士新垣平亦言土德和变服色,并得到汉文帝的宠信。

但是不久新垣平弄虚作假的伎俩被揭穿,汉文帝只好停止了改正朔和服色的活动。

汉武帝时,司马迁、唐都上书汉武帝,要求重新编定历书,改正朔和服色,得到汉武帝的采纳。

太初元年,颁定《太初历》,并改正朔为正月,服色改为黄色。

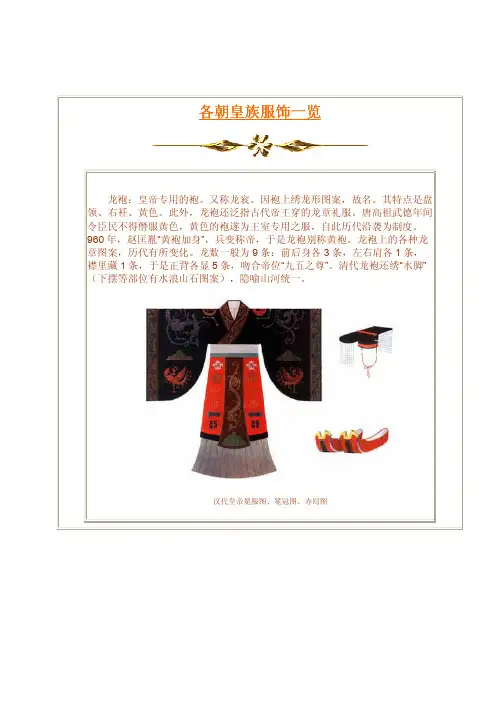

龙袍又称龙衮。

因袍上绣龙形图案,故名。

其特点是盘领、右衽、黄色。

此外,龙袍还泛指古代帝王穿的龙章礼服。

唐高祖武德年间令臣民不得僭服黄色,黄色的袍遂为王室专用之服,自此历代沿袭为制度。

960年,赵匡胤“黄袍加身”,兵变称帝,于是龙袍别称黄袍。

龙袍上的各种龙章图案,历代有所变化。

龙数一般为9条:前后身各3条,左右肩各1条,襟里藏1条,于是正背各显5条,吻合帝位“九五之尊”。

清代龙袍还绣“水脚”(下摆等部位有水浪山石图案),隐喻山河统一。

汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图(参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制)。

从古至今,龙袍对于普通大众来说都是特别神秘的。

其实古代中国人缔造出了很多瑞兽,比如龙、麒麟、凤凰等,尤其是麒麟,有太平、安康、祥瑞的意思,可为什么偏偏选择龙作为皇帝衣衫上的图案呢,简单地说,因为龙的寓意要比麒麟更深刻一些。

在我们的印象中,明黄色才是皇帝使用的颜色,才是龙袍的颜色。

实际上,龙袍的颜色有4种――黄、白、红、蓝,即明黄色、月白色、大红色和石青色。

过去说的“八旗”也是这4种颜色――正黄、正白、正红、正蓝以及镶黄、镶白、镶红、镶蓝。

在过去最为尊贵的就是各个朝代的君王了,而每个朝代君王的龙袍也有着不同的变化,随着时代的进步,每个朝代所制作出来的龙袍样式也在不断的发生改变,今天小编就来带大家去领略一下各大朝代的龙袍演变,这才是真正的“王的盛宴”啊!

汉代龙袍以黑色为主色调,头上佩戴前后坠有玉珠的礼帽

唐代龙袍开始以黄色为主,衣身上用金线绣着龙形图案

宋代龙袍以黑色为主色,袖上绣着金色的龙

明代龙袍以红色为主,所搭配的黄色调和蓝色调非常的显示出君主的威严,看上去既喜庆又不失庄重。

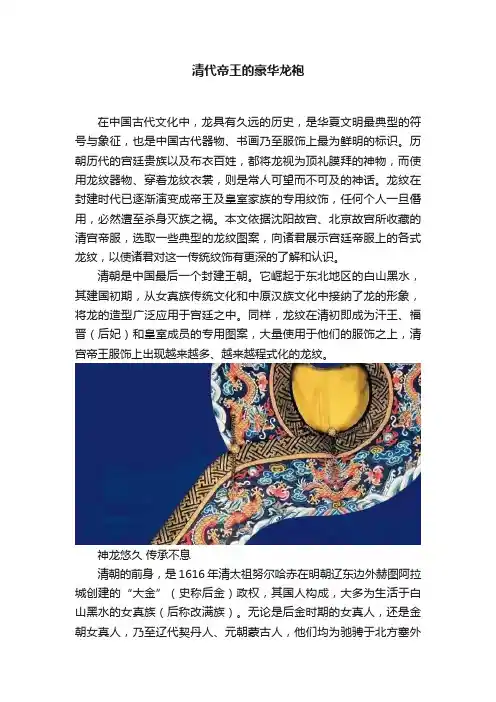

清代帝王的豪华龙袍在中国古代文化中,龙具有久远的历史,是华夏文明最典型的符号与象征,也是中国古代器物、书画乃至服饰上最为鲜明的标识。

历朝历代的宫廷贵族以及布衣百姓,都将龙视为顶礼膜拜的神物,而使用龙纹器物、穿着龙纹衣裳,则是常人可望而不可及的神话。

龙纹在封建时代已逐渐演变成帝王及皇室家族的专用纹饰,任何个人一旦僭用,必然遭至杀身灭族之祸。

本文依据沈阳故宫、北京故宫所收藏的清宫帝服,选取一些典型的龙纹图案,向诸君展示宫廷帝服上的各式龙纹,以使诸君对这一传统纹饰有更深的了解和认识。

清朝是中国最后一个封建王朝。

它崛起于东北地区的白山黑水,其建国初期,从女真族传统文化和中原汉族文化中接纳了龙的形象,将龙的造型广泛应用于宫廷之中。

同样,龙纹在清初即成为汗王、福晋(后妃)和皇室成员的专用图案,大量使用于他们的服饰之上,清宫帝王服饰上出现越来越多、越来越程式化的龙纹。

神龙悠久传承不息清朝的前身,是1616年清太祖努尔哈赤在明朝辽东边外赫图阿拉城创建的“大金”(史称后金)政权,其国人构成,大多为生活于白山黑水的女真族(后称改满族)。

无论是后金时期的女真人,还是金朝女真人,乃至辽代契丹人、元朝蒙古人,他们均为驰骋于北方塞外的马上民族。

按照这些民族的通常习俗,龙都是正面形象的吉祥瑞兽,带给人们平安和佑护。

后金(清)政权诞生伊始,按照女真人的传统习惯,自然而然地将龙纹视为本国瑞像,在各类宫廷器物上、服饰上予以应用。

只是限于当时战争局势及物质匮乏,能够制作的龙纹东西相对较少,传到今天的相关文物也较少。

另一方面,明末女真(满)族在辽东山野兴起之际,其社会形态尚处于军事民主制晚期,较之中原地区高度封建化的明王朝,无论是思想观念还是物质财富,都存在较大差距。

所以,女真贵族在建国过程中,始终怀着一颗博大兼容的心态,将大明王朝视为宗主国,作为自己学习效仿的榜样,对明朝的许多典章制度、礼仪风俗予以采纳,甚至通过商品交换、战争掠夺直接得到汉族的物质财富,这就导致了大量带有龙纹图案的明朝服饰直接流入后金,龙纹形象也在女真族人和宫廷之中受到更大的欢迎。

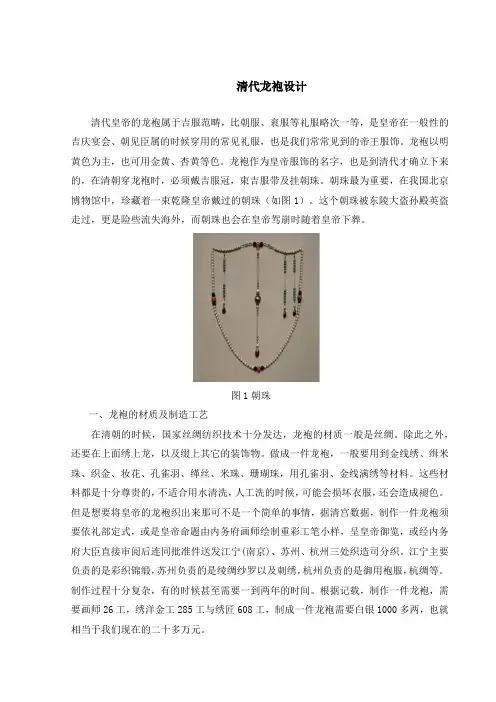

清代龙袍设计清代皇帝的龙袍属于吉服范畴,比朝服、衮服等礼服略次一等,是皇帝在一般性的吉庆宴会、朝见臣属的时候穿用的常见礼服,也是我们常常见到的帝王服饰。

龙袍以明黄色为主,也可用金黄、杏黄等色。

龙袍作为皇帝服饰的名字,也是到清代才确立下来的,在清朝穿龙袍时,必须戴吉服冠,束吉服带及挂朝珠。

朝珠最为重要,在我国北京博物馆中,珍藏着一束乾隆皇帝戴过的朝珠(如图1)。

这个朝珠被东陵大盗孙殿英盗走过,更是险些流失海外,而朝珠也会在皇帝驾崩时随着皇帝下葬。

图1朝珠一、龙袍的材质及制造工艺在清朝的时候,国家丝绸纺织技术十分发达,龙袍的材质一般是丝绸。

除此之外,还要在上面绣上龙,以及缀上其它的装饰物。

做成一件龙袍,一般要用到金线绣、缉米珠、织金、妆花、孔雀羽、缂丝、米珠、珊瑚珠,用孔雀羽、金线满绣等材料。

这些材料都是十分尊贵的,不适合用水清洗,人工洗的时候,可能会损坏衣服,还会造成褪色。

但是想要将皇帝的龙袍织出来那可不是一个简单的事情,据清宫数据,制作一件龙袍须要依礼部定式,或是皇帝命题由内务府画师绘制重彩工笔小样,呈皇帝御览,或经内务府大臣直接审阅后连同批准件送发江宁(南京)、苏州、杭州三处织造司分织。

江宁主要负责的是彩织锦缎,苏州负责的是绫绸纱罗以及刺绣,杭州负责的是御用袍服,杭绸等。

制作过程十分复杂,有的时候甚至需要一到两年的时间。

根据记载,制作一件龙袍,需要画师26工,绣洋金工285工与绣匠608工,制成一件龙袍需要白银1000多两,也就相当于我们现在的二十多万元。

二、纹饰的布局清代龙袍的装饰有十分明确的位置,装饰部位包括领圈、弯子、马蹄袖、衣身,这四部分在裁剪时是独立的结构。

其中,衣身如果以一个衣长为单位是五身,除领、袖外衣身裁片为三块,即前后身连裁共两片(左两身、右两身),前右襟为一独立的小片(右一身)。

在装饰纹样时,前片右里襟大多不会装饰完整的纹样,比较特殊的是皇帝龙袍里襟会多装饰一条龙,加衣身八条,即为九条龙。

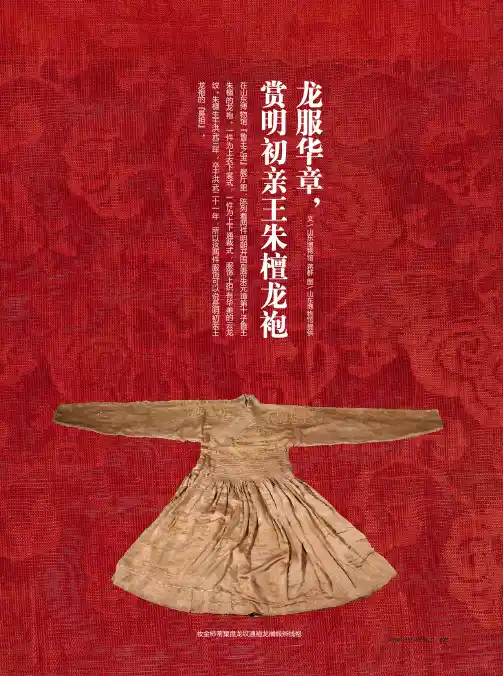

龙服华章,赏明初亲王朱檀龙袍在山东博物馆『鲁王之宝』展厅里,陈列着两件明朝开国皇帝朱元璋第十子鲁王朱檀的龙袍。

一件为上衣下裳式,一件为上下通裁式,服饰上织有华美的云龙纹。

朱檀生于洪武三年,卒于洪武二十一年,所以这两件服饰可以说是明初亲王龙袍的『鼻祖』。

文\ 山东博物馆 蒋群 图\山东博物馆提供妆金柿蒂窠盘龙纹通袖龙襕缎辫线袍075TOURISM WORLD /的就是元代织金工艺中的捻金法。

首先将自然金锤打成薄薄的金箔,后裁成细条,以丝线为轴芯,将金箔缠绕其上,加工成“金缕丝线”,织料时作为织物纹饰的纬线。

这种金箔的厚度只有2.4~5.8微米,不禁使人赞叹工匠的精湛技艺。

采用捻金法织出的织物纹饰牢固,不易脱落,这两件服饰出土前在墓中曾遭水浸,虽历经六百余年,但盘龙纹饰依旧保持着闪闪发亮的光泽,给人以华美的视觉感受。

两件龙袍纹饰的盘龙纹均为升龙,龙头嘴如猪,双眼突出如比目鱼,龙角平伸似鹿角,鬣毛上冲。

龙体龙颈细长,身体强健,布满鳞甲,五爪如风车。

盘龙的周围遍饰云纹,在流云中游动的龙,动感十足,一派生机勃勃,典型的洪武时期的造型。

此时的龙纹是明代龙纹造型中最阳刚的时期,代表了明代早期龙纹的特点。

龙纹在中国的传统文化中,是一种神圣的符号,是中华民族的象征。

从新石器时代出现经历了漫长的演化过程,从简单到复杂,由抽象到具象,地位逐渐上升,到明代成为皇权、皇威的标志和象征,所以这两件盘龙纹服饰作为皇家服饰的专属品,体现了皇家的尊贵和威严。

丝织品作为有机质,保存极其不易,许多古代丝织品出土时均已腐朽,朱檀墓出土的龙袍依然“健在”,依然在静静地诉说着它们在历史中的华章,它们是迄今为止出图保存下来最早的明代亲王服饰,在服饰研究中占有非常重要的地位,所以弥足珍贵。

上衣下裳式妆金柿蒂窠盘龙纹通袖龙襕缎辫线袍服饰为交领右衽,窄袖,直腰。

通长125、通袖长218、腰宽48、下摆宽152厘米。

分裁的上衣与下裳在腰下部连接,下裳为比较规则的顺褶,接缝处作细密折襇,展开形成宽大的下裳。

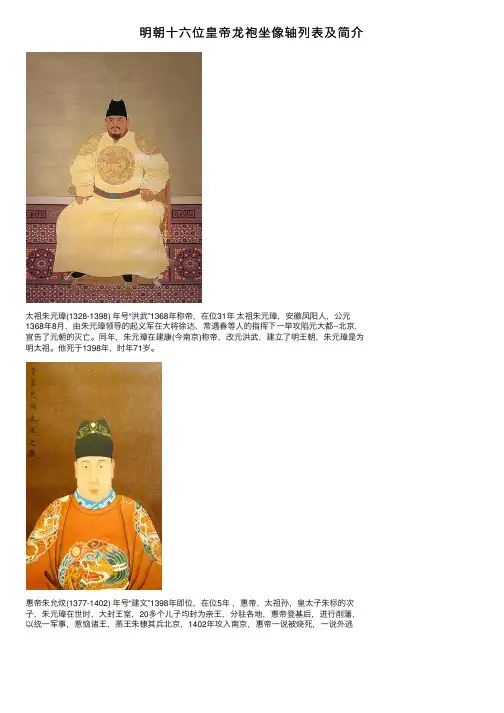

明朝⼗六位皇帝龙袍坐像轴列表及简介太祖朱元璋(1328-1398) 年号“洪武”1368年称帝,在位31年太祖朱元璋,安徽凤阳⼈,公元1368年8⽉,由朱元璋领导的起义军在⼤将徐达、常遇春等⼈的指挥下⼀举攻陷元⼤都--北京,宣告了元朝的灭亡。

同年,朱元璋在建康(今南京)称帝,改元洪武,建⽴了明王朝,朱元璋是为明太祖。

他死于1398年,时年71岁。

惠帝朱允炆(1377-1402) 年号“建⽂”1398年即位,在位5年,惠帝,太祖孙,皇太⼦朱标的次⼦,朱元璋在世时,⼤封王室,20多个⼉⼦均封为亲王,分驻各地,惠帝登基后,进⾏削藩,以统⼀军事,惹恼诸王,燕王朱棣其兵北京,1402年攻⼊南京,惠帝⼀说被烧死,⼀说外逃成祖朱棣(1360-1424) 年号“永乐”1402年即位,在位23年成祖朱棣,朱元璋的第四⼦,朱棣以⼊京清君侧为名,发动了“靖难之役“。

经过四年的战争,在1420年取得明朝政权,建号永乐,是为明成祖。

1421年迁都北京,并下令编纂了《永乐⼤典》。

死于1424年,享年65岁。

仁宗朱⾼炽(1378-1425) 年号“洪熙”1424年即位,在位1年仁宗,明成祖长⼦,仁宗在位期间为⼈宽厚,为政开明,发展⽣产、与民休息,他赦免了建⽂帝的许多旧⾂,平反了许多冤狱,废除了许多苛政,停⽌了朱棣时期的⼤规模⽤兵,天下百姓得到了休息,在位1年,死于1425年,享年48岁宣宗朱瞻基(1398-1435) 年号“宣德”1425年即位,在位11年宣宗,仁宗长⼦,他和其⽗⼀样,⽐较能倾听⾂下的意见与仁宗并称“仁宣之治”,宣宗时君⾂关系融洽,经济也稳步发展。

宣宗死于1435年,享年38岁。

英宗朱祁镇(1427-1464) 年号“正统”“天顺”(1435-1449;1457-1464)在位,在位23年英宗,宣宗长⼦,即位时才9岁,被宦官王振专权,1449年,⽡喇⼤举南侵,王振惬英宗亲征,英宗被俘,史称“⼟⽊之变”,1450年,被放回,直到1457年,才⼜即位。

各朝皇族服饰一览龙袍:皇帝专用的袍。

又称龙衮。

因袍上绣龙形图案,故名。

其特点是盘领、右衽、黄色。

此外,龙袍还泛指古代帝王穿的龙章礼服。

唐高祖武德年间令臣民不得僭服黄色,黄色的袍遂为王室专用之服,自此历代沿袭为制度。

960年,赵匡胤“黄袍加身”,兵变称帝,于是龙袍别称黄袍。

龙袍上的各种龙章图案,历代有所变化。

龙数一般为9条:前后身各3条,左右肩各1条,襟里藏1条,于是正背各显5条,吻合帝位“九五之尊”。

清代龙袍还绣“水脚”(下摆等部位有水浪山石图案),隐喻山河统一。

汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图魏晋南北朝时期的皇帝便服魏晋南北朝时期的皇帝便服图中所绘洛神形象,无论从发式或服装来看,都是东晋时期流行的装束。

魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子,直到南朝时期,这种衫子仍为各阶层男子所爱好,成为一时的风尚。

图中帝王头戴白纱帽,外着白穿宽袖狐皮大衣(形如大袖衫),毛在外。

手执如意,也是南朝时所喜尚的习俗。

隋唐五代皇帝服饰隋唐五代皇帝服饰隋唐时期,南北统一,疆域辽阔,经济发达中外交流频繁,体现出唐朝政权的巩固与强大。

在服装服饰上也达到空前繁盛时期。

隋唐时期的士庶、官宦男子普遍穿着圆领袍、衫,上自皇帝下至杂役都可穿着,为当时的常服。

此图为穿对襟、阔袖便服衫的帝王。

元代贵族便服元代贵族便服本图为元太祖成吉思汗像戴外白内黑的皮冠(貂皮暖帽),着浅米色毛绒衫,额前有发微微露出,垂至帽下末端向左右分披散。

冠下耳后垂鬟(两辫作成的鬟)。

按《圆史舆服志》记载有:“服白粉皮则冠白金答子暖帽,服银鼠则冠银鼠暖帽”。

此像为白金答子暖帽穿锦袍的皇帝。

明代晚期金地缂丝孔雀羽龙袍明代晚期金地缂丝孔雀羽龙袍周身绣满龙的纹样。

从服装的样式来看,样式为斜领袍,为皇帝的便服。

龙的图案从上古发展到明代,精力了无数次的变化。

总的看来,先秦的龙纹,形象比较质朴粗犷,大部分没有肢爪,近似爬虫类动物。

秦汉时期的龙纹,多呈兽形,肢爪齐全,但无鳞甲,常绘成行走状,给人以虚无缥缈的感觉。

明朝各色龙袍的用法

明朝各色龙袍在明代的时候有着特定的用法和象征意义。

下面是一些常见的各色龙袍的用法:

1. 黄色龙袍:黄色是帝王的专用颜色,代表皇权、尊贵和统治力。

明代皇帝通常会在重大仪式上穿着黄色龙袍,如登基、皇帝寿诞等。

2. 紫色龙袍:紫色是古代中国帝王的象征颜色,代表尊贵和权力。

明代的皇子、亲王等王室成员可以穿着紫色龙袍,以显示其贵族身份。

3. 蓝色龙袍:蓝色龙袍在明代并不常见,但在某些特殊场合下也有使用。

蓝色代表自由、清澈和高贵,一些皇帝或亲王可能会选择蓝色龙袍来彰显自己的特殊身份。

4. 红色龙袍:红色是喜庆、吉祥和热情的象征,明代的皇帝有时也会选择穿着红色龙袍来参加重要的庆典、祭祀或婚礼等场合。

总之,明朝各色龙袍的用法主要是根据场合的不同来选择。

黄色和紫色龙袍是皇帝和王室成员特有的,而蓝色和红色龙袍则可能在特殊场合下被选用。

这些色彩不仅代表了君主的权威和尊贵,也体现了明朝时期帝王统治的象征意义。

历代皇帝龙袍一览,秦始皇最霸气,明朝最庄重,清朝最奢华!秦始皇统一全国后,为巩固统治,建立了各项制度,其中就包括衣冠服制。

秦始皇常服通天冠,废周代六冕之制,只着“玄衣纁裳”,百官戴高山冠、法冠和武冠,穿袍服,佩绶。

刘邦建立汉朝后,其实主要服饰还是承袭秦朝,规定皇帝冕冠为十二旒(即十二排为玉制。

冕冠的颜色,以黑色主。

冕冠两侧,各有一孔,用以穿插玉笄,以与发髻栓结。

并在笄的两侧系上丝带,在颌下系结。

在丝带上的两耳处,还各垂一颗珠玉,名叫“允耳”。

不塞入耳内,只是系桂在耳旁,以提醒戴冠者切忌听信谗言。

还规定,凡戴冕冠者,都要穿冕服。

冕服,以玄上衣、朱色下裳,上下绘有章纹。

除此之外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。

组成一套完整的服饰。

隋文帝建立隋朝后,根据将南北朝冕服十二章纹饰中的日、月、星辰三章放到旗帜上,改成九章。

隋炀帝时期又将它们放回到冕服上,也改成九章。

将日、月分列两肩,星辰列于后背,从此“肩挑日月,背负星辰”也就成为历代皇帝冕服的既定款式。

唐朝因隋改制,规定天子的14种服装分别为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。

不同服饰出入不同场合,同时唐朝还规定除天子明黄、太子淡黄,其他人使用黄色就是谋反。

宋朝皇帝服饰一般为绛纱袍、蔽膝、方心曲领穿戴展示图及通天冠、黑舄图。

这种服装是皇帝在大朝会、大册命等重大典礼时穿着的服饰,是皇帝面见百官的常服。

如果穿纱袍用绛色,衬里就要用红色,领、袖、襟、裾均缘黑边。

下着纱裙及蔽膝也用绛色。

颈项下垂白罗方心曲领一个,腰束金玉大带,足穿白袜黑舄,另挂佩绶。

《元史舆服志》有记载:衮冕,制以漆纱,上覆曰綖,青表朱里。

綖之四周,匝以云龙。

冠之口围,萦以珍珠。

綖之前后,旒各十二,以珍珠为之。

綖之左右,系黈纩二,系以玄紞,承以玉瑱,纩色黄,络以珠。

冠之周围,珠云龙网结,通翠柳调珠。

可以看出与前几朝服饰相差不多只是加入了蒙古元素。

明朝初期龙袍为盘领窄袖袍,其后袍身与两袖逐渐宽大,又因其领式与所饰纹样而被称为“圆领”或“衮龙袍”。

皇权龙袍颜色,九条龙的特点在“如何鉴别皇帝的龙袍?龙袍除了常见的黄色外还有其它颜色吗?”中告诉了大家怎么鉴别一件龙袍真正是皇帝穿过的龙袍。

真正是皇帝穿过的龙袍它一定会有“十二章纹”。

“十二章纹”在典章制度中被规定是只有皇帝才可以有的一种图案。

除“十二章纹”以外,皇帝穿过的龙袍上还有九龙五爪。

它也是很重要的标志之一。

皇帝在不同场合穿不同颜色的龙袍根据穿的场合来定,每个朝代有不同崇尚的颜色。

如清朝以前的夏朝比较崇尚黑色,周朝比较崇尚红色,晋朝比较崇尚黑色,汉朝比较崇尚红色。

每个朝代有一个崇尚的颜色,这个崇尚的颜色基本上就代表了当时皇权的颜色。

有时候讲到清朝,黄色就是清朝的皇权颜色。

紫色可以代表日本的皇权颜色,紫色在欧洲也是一个皇权的颜色。

现在这种颜色已经失去了它的皇权意义,但是老百姓因为经过这么多年历史的影响,在审美上也受到这方面的影响,就是喜欢什么样的颜色也是被那个历史时期所影响。

日本比较偏爱紫色,中国人最喜欢红色,黄色是中国人觉得最富贵的颜色之一。

黄色的龙袍是皇权颜色的象征吗?黄色是皇权颜色的象征。

它是皇帝在上朝的时候穿的正装的颜色。

大部分的龙袍都是黄色。

黄色的使用基本上是限定在皇帝和皇族这个范围以内,其它人不能够使用黄色。

黄色里面分了很多种。

皇帝可以穿什么样的颜色,比如明黄色或者叫正黄色。

皇太子穿杏黄色,皇子穿金黄色。

皇帝或者是皇族才能够用黄色。

其它的比如大臣或者太监不可以用这个颜色。

其实真正皇帝的衣服大部分并不是黄色,在不上朝的时候还有很多其它的颜色,而且蓝色是主要的,深蓝色或者是海军蓝色。

【清】以深蓝色为底色和以黄色为底色的龙袍(示意图片:THE MET)龙袍的面料和图案有严格规定做龙袍的部分工艺,它不管用什么颜色来制作,比如说什么面料的颜色来制作龙袍上的图案基本上是一致的。

它是经过严格规定的,能绣什么不能绣什么。

经过严格规定后的龙袍大部分基本图案是一样的。

颜色有区别。

因为是手工制作,每个龙袍可能会根据是给谁做的,身体的大小来定做,所以龙袍的尺寸也是有区别的,有的大有的小。

历代龙袍上的——⼗⼆种精美纹样⼗⼆章分别是:“⽇、⽉、星⾠、⼭、龙、华⾍、宗彝、藻、⽕、粉⽶、黼(fu)、黻(fu)”。

汉代帝王服装

⽇纹(⾦乌,三⾜神鸟)

⽇纹(⾦乌三⾜神鸟)

⽉纹(⽉兔取材于嫦娥奔⽉)

⽉纹(⽉兔取材于嫦娥奔⽉)

星⾠纹(三颗星星相连,取材于道家的三⽣万物。

道⽣⼀,⼀⽣⼆,⼆⽣三,三⽣万物……)

星⾠纹(三颗星星相连,取材于道家的三⽣万物。

)

⼭纹(群⼭形状,爱美⼈不爱江⼭中的⼭。

)

⼭纹(群⼭形状,⽰意君主富有天下)

黼纹(⿊⽩相间的斧头,代表杀伐果断吗?)

黼纹(斧头形状是代表武⼒吗?)

向善的。

)

向善的。

)

龙纹(龙变化⽆穷,太极图中的阴阳鱼。

)

龙纹(阴阳相⽣,代代相传。

)

华⾍(上古⽂中指五⾊之⾍,⼀说为雉鸡)

华⾍(上古⽂中指五⾊之⾍,⼀说为雉鸡,⽻⽑艳丽。

但是象征什么那?)

宗彝纹(指天⼦祭服上所绣虎纹和猿纹的结合)

和忠。

)

⽕纹(照耀四⽅,取⾃明。

寓意君主有⾃知之明?)

⽕纹(还是做事光明磊落?)

粉⽶纹(粉⽶纹:,粉⽶堆满⽊棚。

象征⼈民丰⾐⾜⾷。

粉⽶纹()

粉⽶堆满这种藤编的⽊盆⾥,应该是丰收之意。

藻纹(⽔藻形,这个代表什么那?)

⽔藻纹(⽔草茂盛?是寓意丰收吗?)

龙袍(前)

龙袍后⾝

前襟正龙长寿字⼋吉祥中的宝伞及盘长纹

下摆左侧⾏龙及⼋吉祥中的双鱼法螺和宝罐纹

右下襟⾏龙纹合⼋吉祥中的发轮、法螺圆万寿字

后背正龙纹长寿字及⼋吉祥中的盘龙纹

下摆海天江崖纹。

清朝皇帝服饰大全,并不是所有皇帝穿的衣服都叫“龙袍”古代帝王穿衣有着严格的制度规定,什么场合穿什么衣,什么时候戴什么冠,这都是有讲究的。

满清也不外如是。

“龙袍”是皇帝穿的衣服,但在清朝,并不是所有皇帝穿的衣服都叫“龙袍”。

今天,我们就来讲讲清朝皇帝的服装具体都有哪些。

朝服又叫具服。

分冬夏两款,春夏用缎,秋冬用珍贵皮毛做边缘装饰。

以黄色为主,明黄为贵。

朝服上的图案主要是龙纹与十二章纹样,上衣为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章,下裳为藻、火、宗彝、粉米四章。

十二章衣前后及两臂各绣一条正龙;腰帷处行龙五条;襞积(折裥处)团龙九条;裳绣正龙两条,行龙四条;披领绣行龙两条;袖口绣正龙各一条。

康熙朝服像不同场合时间所穿朝服颜色也有所不同。

朝日时服红色,夕月时服白色,祭祀时服蓝色。

朝日冬朝服夕月夏朝服祭祀夏朝服吉服也就是我们常说的“龙袍”,地位比朝服低一级。

很多人把吉服和朝服弄混,虽然两者乍一眼看上去很像,都有龙有纹的,但它们的区别还是很大的。

吉服(龙袍)在形制上最好辨认的主要有两点不同:1.吉服无披领,而朝服有披领。

2.吉服是一体的(通裁),而朝服分上衣下裳两部分(分裁)。

当然,除了这些,还有纹样,开裾上的等一些不同。

雍正皇帝吉服与朝服像对比行服顾名思义,也就是出行的衣服。

一般是骑马出行,打猎时所穿。

康熙油绿色云龙纹暗花缎绵行服袍康熙红色寸蟒妆花缎棉行服袍常服即平常穿着,颜色多样。

与行服差不多。

乾隆酱色暗花缎常服袍乾隆蓝色暗花缎常服袍衮服颜色为石青色,左肩有日,右肩有月,绣正团龙。

一般套穿在朝服或吉服外面。

(清初还有黄色的衮服,可能是当时冠服制度尚未明确)。

衮服顺治黄色纱绣四团金龙夹衮服端罩在冬天的时候,代替衮服套穿在朝袍或吉服外的一种翻毛外褂。

黑狐皮端罩甲胄阅兵及狩猎时穿用。

康熙石青色缎绣彩云蓝龙绵甲康熙锁子锦金叶盔甲乾隆明黄缎绣平金龙云纹大阅甲胄《乾隆大阅图》。

刘娇(锦州市博物馆,辽宁…锦州…121000)摘 要:历史悠久、多姿多彩的中华民族服饰中,有一种很特殊的服饰,称得上是瑰宝中的瑰宝,那就是皇帝专用的龙袍。

由于用者不凡,这些服饰在制作上都不计成本、极尽巧工、精益求精,质料选择也尽为上乘,正所谓“锦若云霞,纱似蝉翼”。

至于缂丝、刺绣更是无不精绝,用赤金捻线,以雀羽为绒,绣出的龙腾图案金光灿灿,织出的翔凤彩翼斑斓,龙蟠凤逸之姿跃然服饰之上。

清代作为中国历史上最后一个封建王朝,距离今天并不遥远。

清代服饰曾经在中国盛行了近300年。

因此,有为数不少的清代服饰被完好地保存在世界各地。

以皇帝、后妃为主体的清代皇家服饰是清代服饰中的精品,更是清代服饰制作工艺水平最高的代表,堪称华夏的瑰宝。

从某种程度上说,收藏一件龙袍,相当于收藏清代近300年的历史,它见证了一代王朝的兴衰。

但数量有限的存世龙袍大部分集中于故宫博物院,民间品相完好的龙袍能保存至今实属难得。

锦州市博物馆恰好珍藏了5件精美的清代龙袍,以此撰文探寻龙袍一针一线背后的历史,供读者赏析。

关键词:馆藏;清代;龙袍;赏析清王朝一统天下后,本着“不轻变祖训”的原则,在保持本民族服饰骑射文化的同时,借鉴吸收了中华传统服饰中色彩与纹饰等精髓,形成特点鲜明的服饰制度。

而这种制度和季节又是分不开的。

根据清朝的典制规定,皇帝按季节穿衣服,按季节不同分为皮、棉、单、纱、夹等多种质地。

而样式、颜色、规格、纹饰较明朝而言,又有更加严苛的规定。

皇帝在朝政和大典祭祀时应穿礼服,即朝服和衮服;在参加吉庆筵席时穿吉服,又称龙袍;外出巡幸时穿行服;平素燕居时穿常服。

锦州市博物馆收藏的这5件龙袍恰好皮、棉、夹、单、纱这几种都有,质地、样式、颜色也是多样。

第一件是秋香色镶貂皮龙袍。

此款龙袍确切地说是朝袍,也就是礼服,是皇帝在上朝和祭祀大典等活动时穿的服装。

清代朝袍都是上衣、下裳相连的袍裙的基本款式,穿着时加配披领、系朝服带、戴朝服冠。

圆领,大襟右衽,熨褶素接袖、马蹄袖。

历代龙袍欣赏

汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图(参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制)。

本图根据文献记载及图案资料复原绘制,服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。

冕冠,是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。

用作皇帝、公侯等所穿的祭服。

冕冠的顶部,有一块前圆后方的长方形冕板,冕板前后垂有“冕旒”。

冕旒依数量及质料的不同,是区分贵贱尊卑的重要标志。

汉代规定,皇帝冕冠为十二旒(即十二排),为玉制。

冕冠的颜色,以黑为主。

冕冠两侧,各有一孔,用以穿插玉笄,以与发髻拴结。

并在笄的两侧系上丝带,在颌下系结。

在丝带上的两耳处,还各垂一颗珠玉,名叫“允耳”。

不塞入耳内,只是系挂在耳旁,以提醒戴冠者切忌听信谗言。

后世的“允耳不闻”一语,即由此而来。

按规定,凡戴冕冠者,都要穿冕服。

冕服以玄上衣、朱色下裳,上下绘有章纹。

此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。

组成一套完整的服饰。

这种服制始于周代,历经汉、唐、宋、元诸代,一直延续到清代,绵延两千多年。

魏晋南北朝时期的皇帝便服图中所绘洛神形象,无论从发式或服装来看,都是东晋时期流行的装束。

魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子,直到南朝时期,这种衫子仍为各阶层男子所爱好,成为一时的风尚。

图中帝王头戴白纱帽,外着白穿宽袖狐皮大衣(形如大袖衫),毛在外。

手执如意,也是南朝时所喜尚的习俗。

(闫立本《历代帝王图》)。

隋唐五代皇帝服饰

戴冕冠、穿冕服的帝王(阎立本《历代帝王图》局部)。

阎立本是唐代杰出的画家,曾担任过朝廷的要官。

他常配合唐代的政治事件作画,创作了许多重大题材的作品。

据文献记载,阎立本曾为唐太宗画过像,并直接参与了唐代官服制度的制定。

所以,他所画的帝王服饰比较接近现实,具有一定的可靠性。

冕冠,是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。

用作皇帝、公侯等所穿的祭服。

冕冠的顶部,有一块前圆后方的长方形冕板,冕板前后垂有“冕旒”。

冕旒依数量及质料的不同,是区分贵贱尊卑的重要标志。

凡戴冕冠者,都要穿冕服。

冕服以玄上衣、朱色下裳,上下绘有章纹。

此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。

隋唐五代皇帝服饰

隋唐时期,南北统一,疆域辽阔,经济发达中外交流频繁,体现出唐朝政权的巩固与强大。

在服装服饰上也达到空前繁盛时期。

隋唐时期的士庶、官宦男子普遍穿着圆领袍、衫,上自皇帝下至杂役都可穿着,为当时的常服。

此图为穿对襟、阔袖便服衫的帝王(阎立本《历代帝王图》局部)。

元代贵族便服

本图为元太祖成吉思汗像。

戴外白内黑的皮冠(貂皮暖帽),着浅米色毛绒衫,额前有发微微露出,垂至帽下末端向左右分披散。

冠下耳后垂鬟(两辫作成的鬟)。

按《圆史舆服志》记载有:“服白粉皮则冠白金答子暖帽,服银鼠则冠银鼠暖帽”。

此像为白金答子暖帽穿锦袍的皇帝。

明代晚期金地缂丝孔雀羽龙袍

周身绣满龙的纹样。

从服装的样式来看,样式为斜领袍,为皇帝的便服。

龙的图案从上古发展到明代,精力了无数次的变化。

总的看来,先秦的龙纹,形象比较质朴粗犷,大部分没有肢爪,近似爬虫类动物。

秦汉时期的龙纹,多呈兽形,肢爪齐全,但无鳞甲,常绘成行走状,给人以虚无缥缈的感觉。

明代的龙,形象更加完善,它集中了各种动物的局部特征,头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。

在图案的构造和组织上也很有特色,除传统的行龙、云龙之外,还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。

明代皇帝常服

戴乌纱折上巾、穿盘领、窄袖、绣龙袍的皇帝(南薰殿旧藏《历代帝王像》)。

乌纱折上巾,是皇帝穿常服所戴,其样式与乌纱帽基本相同,惟独左右二角折之向上,竖于纱帽之后。

盘领、窄袖、绣龙袍,是皇帝的常服。

常服又称翼善冠,

此服用途较多。

明代皇帝的常服,服装以黄色的绫罗,上绣龙、翟纹及十二章纹。

清代皇帝服饰

清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。

皇帝朝服及所戴的冠,分冬夏二式。

冬夏朝服区别主要在衣服的边缘,春夏用缎,秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。

朝服的颜色以黄色为主,以明黄为贵,只有在祭祀天时用蓝色,朝日时用红色,夕月时用白色。

朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。

一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条;腰帷绣行龙五条襞积(折裥处)前后各绣团龙九条;裳绣正龙两条、行龙四条;披肩绣行龙两条;袖端绣正龙各一条。

十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上;其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上,并配用五色云纹。

本图为朝服展示图。