研究生高级菌物学第六章 菌物在生物界中的地位及分类

- 格式:ppt

- 大小:1.60 MB

- 文档页数:28

主讲教师:林英任博士教授林英任,1951年11月生,男,汉族,安徽金寨人,中共党员,博士。

1974年毕业于安徽农学院林学系,并留校任教。

1998年于东北林业大学研究生部毕业,获博士学位。

历任安徽农学院助教、讲师、副教授。

现任安徽农业大学教授,森林保护学、微生物学专业博士生导师。

兼任中国菌物学会理事,《菌物研究》期刊编委,安徽省植物病理学会常务理事。

获省首届青年科技奖,被遴选为省高校中青年学科带头人培养对象,省首批跨世纪学术和技术带头人,享受省政府特殊津贴。

林英任教授主要从事林木病理学、菌物学的教学与科研工作。

主讲“森林(经济林、园林植物)病理学”、“林病流行与治理”、“高级菌物学”、“拉丁文”等课程。

指导硕士、博士研究生多名。

先后主持“中国真菌志·斑痣盘菌目卷研编”、”斑痣盘菌科及相关类群分子系统学研究”等国家自然科学基金项目4项和“安徽盘菌资源及其经济重要性研究”等省级科研项目10余项。

在国内外学术刊物上发表论文60余篇,主要有“中国斑痣盘菌目分类研究”、“盘菌纲一新属——新齿裂菌属”、“国内新见的木本药用植物病害”、“中华猕猴桃病害及其防治”等。

合著《牯牛降科学考察集》、《果树常见病虫害防治》等。

曾获国家农业科技推广奖、省自然科学二等奖、省科技进步三等奖(2项)、省高校科技进步一等奖和校“九五”科技先进个人一等奖。

课程内容《高级菌物分类学》以Ainsworth et al.(1973)的分类体系为基本框架,同时参考Hawksworth et al.(1995)和Kirk et al.(2001)的有关分类主张,系统讲授鞭毛菌、接合菌、子囊菌、担子菌和半知菌亚门及其下属各分类阶元的分类地位和鉴别特征。

此外对菌物的一般性状、植物病原菌的治理和病菌、害虫天敌及食药用菌的开发利用等情况作简要介绍。

旨在学生为识别、发掘、利用和改造菌物打下良好基础。

适用学科专业森林保护学、微生物学专业研究生。

菌物学前言一、本课的目的和任务菌物学是森林保护专业的重要专业基础课。

本课程的目的和任务是引导和帮助学生系统地掌握菌物学的基本概念和相关原理,掌握各类菌物的形态特征和分类系统,了解菌物学的基本研究方法和技术,以便学生能独立地识别各类菌物和了解各类菌物的研究与应用价值,以及为进一步的深造和研究工作奠定坚实的理论基础,为正确地诊断有关菌物和林木真菌病害打下坚实的基础。

林木真菌病害的诊断就是采用必要的真菌鉴定技术方法,运用真菌分类学和病理学的知识,确定林木真菌病害的病名和病原。

这是林病防治之前必须正确解决的问题,是防治林木病害的首要环节。

只有正确地诊断病害,才能―对症下药‖,有效地开展防治工作。

诊断病害可分为:1症状诊断。

2病原诊断。

前者方法简单,不准确;后者方法复杂,较准确。

病原诊断在植物病理学专业有的单设植物病害诊断学-植物病原学(病原生物学),其中重点介绍病原真菌分类的知识(或植物病原真菌学),可见真菌分类在本专业上的重要性。

二、本课与其他课程的联系和分工我们所讲的菌物学一大部分是植物病原真菌学,它研究植物病原真菌的形态、分类、习性、致病特点及其鉴定的技术方法,是植物病害诊断学的重要组成部分。

与本课程有密切联系的课程是普通植物病理学和森林病理学,普通植物病理学中对林木病原真菌的一般特点和分类―纲‖的知识对了介绍,为学习本课程打下一定的基础。

森林病理学对引起林木病害的主要病原真菌种的形态、生理学、生物学、致病性等作介绍。

与普通植物病理学和森林病理学有关的真菌分类学则是系统地介绍真菌分类的基础知识,以培养学生诊断林木真菌病害的能力。

另外,菌物学还要涉及一些重要的有经济价值的有益真菌,包括食用菌、药用菌、菌根菌、生物防治菌、抗生素产生菌、化学工业真菌、产生毒素的真菌、引起人类和动物病害的真菌等。

三、本课的基本要求1、真菌分类学的基础知识:包括真菌的形态、生物学习性、生活史、分类、命名及其有关的基本概念。

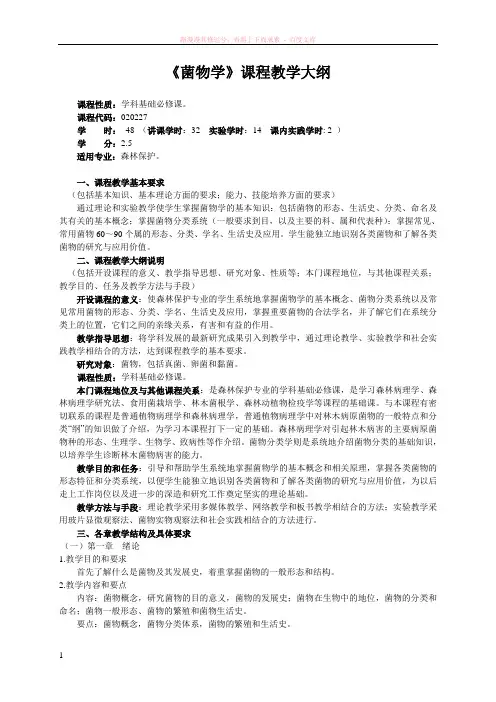

《菌物学》课程教学大纲课程性质:学科基础必修课。

课程代码:020227学时:48(讲课学时:32 实验学时:14 课内实践学时: 2 )学分:2.5适用专业:森林保护。

一、课程教学基本要求(包括基本知识、基本理论方面的要求;能力、技能培养方面的要求)通过理论和实验教学使学生掌握菌物学的基本知识:包括菌物的形态、生活史、分类、命名及其有关的基本概念;掌握菌物分类系统(一般要求到目,以及主要的科、属和代表种);掌握常见、常用菌物60~90个属的形态、分类、学名、生活史及应用。

学生能独立地识别各类菌物和了解各类菌物的研究与应用价值。

二、课程教学大纲说明(包括开设课程的意义、教学指导思想、研究对象、性质等;本门课程地位,与其他课程关系;教学目的、任务及教学方法与手段)开设课程的意义:使森林保护专业的学生系统地掌握菌物学的基本概念、菌物分类系统以及常见常用菌物的形态、分类、学名、生活史及应用,掌握重要菌物的合法学名,并了解它们在系统分类上的位置,它们之间的亲缘关系,有害和有益的作用。

教学指导思想:将学科发展的最新研究成果引入到教学中,通过理论教学、实验教学和社会实践教学相结合的方法,达到课程教学的基本要求。

研究对象:菌物,包括真菌、卵菌和黏菌。

课程性质:学科基础必修课。

本门课程地位及与其他课程关系:是森林保护专业的学科基础必修课,是学习森林病理学、森林病理学研究法、食用菌栽培学、林木菌根学、森林动植物检疫学等课程的基础课。

与本课程有密切联系的课程是普通植物病理学和森林病理学,普通植物病理学中对林木病原菌物的一般特点和分类“纲”的知识做了介绍,为学习本课程打下一定的基础。

森林病理学对引起林木病害的主要病原菌物种的形态、生理学、生物学、致病性等作介绍。

菌物分类学则是系统地介绍菌物分类的基础知识,以培养学生诊断林木菌物病害的能力。

教学目的和任务:引导和帮助学生系统地掌握菌物学的基本概念和相关原理,掌握各类菌物的形态特征和分类系统,以便学生能独立地识别各类菌物和了解各类菌物的研究与应用价值,为以后走上工作岗位以及进一步的深造和研究工作奠定坚实的理论基础。

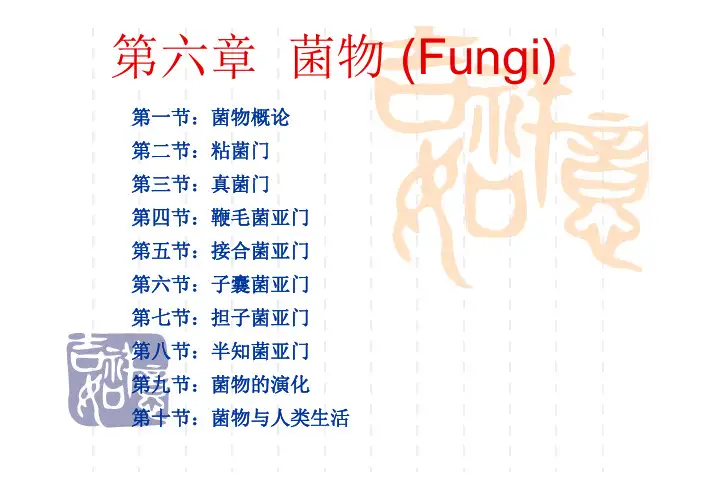

第六章 菌物 (Fungi)第一节:菌物概论 第二节:粘菌门 第三节:真菌门 第四节:鞭毛菌亚门 第五节:接合菌亚门 第六节:子囊菌亚门 第七节:担子菌亚门 第八节:半知菌亚门 第九节:菌物的演化 第十节:菌物与人类生活第一节 菌物概论一、概念 菌物:缺乏叶绿素,不能进行光合作用行腐生或寄生的一群真核生物。

菌物通常呈单细胞或菌丝体状,具细胞 壁,能通过孢子进行无性生殖。

1753年,林奈将菌物归入植物界; 目前大多数学者赞成将菌物独立为菌物界。

菌物界的建立 (1) 1969年, 魏泰克(Whittaker)提出五界系统,即: 原核生物界、原生生物界、植物界、菌物界、动物界。

其中, 多细胞的真核生物,按营养方式(自养、异养、吞食等)分为 3界: 植物界Plantae、真菌界Fungi、动物界Animalia。

(2) 1993 年, 在全国菌物学会上,裘维蕃院士认为早期将 “Fungi”翻释为“真菌界”是一个错误,应译为: 菌物界。

(3) 1971年,安兹沃斯(Ainsworth) 提出“菌物界的分类系统”, 并于1973年进行修订。

他认为“Fungi Kingdom”是革新的、向 前看的,有意义的。

目前,大多数生物学家都赞成成立菌物界。

二、 营养方式:异养 寄生:从活的生物组织中吸收营养,被寄生的生物称寄主。

腐生:通过分解死的生物残骸,有机物或土壤腐殖质吸收营养。

¾ 专性寄生 ¾ 专性腐生 ¾ 兼性腐生物 ¾ 兼性寄生物 *寄生和腐生并无严格的界线,很多真菌先寄生于活体上,待 活体死亡之后这些真菌仍继续生活,此时寄生转为腐生。

三、分类 自然界菌物约150万种,实定种的仅约10万种,我国 被记录的约1万种。

本教材仍采用Ainsworth (1973) 提出的分类系统,该 分类系统根据营养阶段是否为原生质团或假原生质团 将菌物划为粘菌门和真菌门。

菌物分类学菌物分类学是生物分类学的一个分支,研究和描述真菌的分类、系统演化和多样性。

真菌是由真菌界中的不同种类组成的一类生物。

它们在生物界中一直被认为是一个独立的界别,与动植物不同。

历史背景菌物分类学的起源可以追溯到18世纪,当时科学家开始注意到真菌与其他生物的差异。

在过去的几个世纪里,许多科学家通过对真菌形态学、解剖学和遗传学特征的研究,不断完善了菌物分类系统。

分类原则菌物分类学的主要原则是基于真菌的形态学特征、生理学性质和生态习性来划分不同的分类单位。

真菌的分类主要基于以下几个层级:界、门、纲、目、科、属和种。

每个层级都有一组特定的特征和描述,以帮助科学家准确地确定和描述不同的真菌。

分类单元界真菌界是菌物分类学中最高的分类单位,包括所有真菌的物种。

真菌界的特点是它们是真核生物,并且没有细胞壁。

门在真菌界中,真菌按照其特定特征被划分为不同的门。

不同的门在形态学特征、生态习性和生物学特性上都有所不同。

纲门下的真菌根据其共同的特征进一步划分为纲。

不同的纲通常具有不同的形态、生长方式和生成孢子的方式。

目纲下的真菌根据更具体的特征被进一步划分为目。

目通常表示一类真菌的共同特征集合。

科目下的真菌根据更具体的特征被划分为科。

科主要用于描述不同菌株之间的相似性和差异性。

属科下的真菌根据其更具体的特征被划分为属。

属是描述真菌相对较小的分类单位,通常用于区分不同种属之间的特征差异。

种属下的真菌根据其特定的特征被划分为种。

种是描述真菌最小分类单位,表示一组具有相似形态和遗传特征的真菌个体。

分类方法菌物分类学使用了许多不同的方法来确定真菌的分类单位。

这些方法包括形态学研究、解剖学特征观察、遗传学分析、生态学特征比较以及分子系统演化研究。

形态学研究是最早也是最常用的分类方法之一。

通过观察菌丝的形态、菌盖、菌褶、菌蓋以及孢子等特征,科学家能够精确地描述不同真菌。

解剖学特征观察是通过对菌丝的内部结构进行观察和研究,以确定真菌的分类单位。

2-3 真菌一、真菌的分類地位:菌物界(真核生物)。

二、真菌的基本構造:一般有絲狀構造,稱為菌絲,酵母菌除外。

三、真菌的營養方式:行異營生活,藉由菌絲汲取外界的養分。

腐生:分泌酵素至體外,將動植物的遺骸分解成小分子物質,再汲取作為養分饰演生態系中的分解者。

寄生:直接汲取寄主的養分,比如:惹起人類皮膚癬的病原體。

四、真菌的生殖方式:分為無性生殖和有性生殖。

真菌的種類甚多,分布甚廣,常見的種類有黴菌、酵母菌和蕈類。

2-3.1 黴菌一、黴菌的定義:惹起有機物發黴的真菌統稱為黴菌。

許多有機物裸露在潮濕而溫暖的空氣中,常會發生縱橫交錯的絨毛狀菌絲,這種情況俗稱發黴。

二、黴菌的分布:黴菌在自然界中分布甚廣,常在含有醣類豐富的食品中,比如:麵包、水果及蔬菜等。

三、黴菌的營養方式:行異營生活,以腐生或寄生的方式汲取養分。

四、黑黴菌的簡介:1.黑黴菌常見於陳腐的麵包、水果或蔬菜上。

2.黑黴菌的主要構造:菌絲:呈白色,無近邻且多核。

爬行菌絲:較粗而橫走於附著物上,可行有性生殖 (接合生殖 )。

根狀菌絲:可伸入附著物中汲取水分和養分(分泌酵素分解有機物)。

直立菌絲:可行孢子生殖菌絲頂端可形成孢子囊,孢子囊內細胞經有絲分裂產生黑色孢子,孢子成熟後經分布萌發成菌絲。

孢子:成熟時呈黑色,故名黑黴菌,孢子具厚璧,能够抵挡乾旱的環境。

3.黑黴菌的生殖方式:無性生殖:孢子生殖,由直立菌絲頂端產生孢子囊,成熟後釋出大批孢子。

有性生殖:接合生殖,過程以下:相鄰正負交配型的菌絲相互相對長出短側枝。

雙方短側枝頂端相互接觸時,側枝產生橫壁。

兩側枝接觸處的細胞壁融解。

雙方短側枝的細胞質和細胞核便融為一體,形成 2N 的合子合子在適當環境中萌發,經減數分裂而產生1N菌絲。

4.黑黴菌適應陸生環境的條件:黑黴菌的孢子和合子都拥有厚壁。

根狀菌絲可汲取水分和養分。

有性生殖的過程不需要水當媒介。

五、青黴菌的簡介:1.青黴菌常見於果實、蔬菜和皮革的表面2.青黴菌的主要構造:菌絲:呈白色,有近邻為單核。