植物病理学:第三章 第二节 菌物的分类

- 格式:ppt

- 大小:2.90 MB

- 文档页数:1

《植物病理学》自学指导中国农业大学继续教育学院内容体系植物病理学是农学专业的专业教育课。

其体系是由浅入深全面系统地讲述植物病害的基本概念、基本原理和基本技术知识,以及植物病理学科的历史及未来发展方向。

课程分15章讲授,涵盖了6大块内容,即植物病害症状学、病原学、病理学、诊断学、流行学和防治学。

内容要点第一章绪论了解植物病理学的性质、任务和内容,植物病理学发展史以及植物病害的重要性,植物病理学与现代科学技术的关系,植物病理学展望。

第二章植物病害与植物病害系统本章介绍植物病害的基本概念和植物病害系统,了解植物病害发生的原因(病因)。

其中植物病害基本概念中重点介绍病状、病症类型。

关于植物病害系统,要了解“病害三角”、“病害四面体”以及自然植物病害系统、农田植物病害系统和设施植物病害系统的差异。

第三章植物侵染性病害的发生发展重点介绍植物病原物的基本特性,即寄生性、致病性和传染性以及寄生性与致病性的关系。

了解植物侵染性病害的病程(接触期、侵入期、潜育期和发病期)和病害循环,主要的三个环节:病原物的越冬与越夏、病原物的传播和初侵染和再侵染。

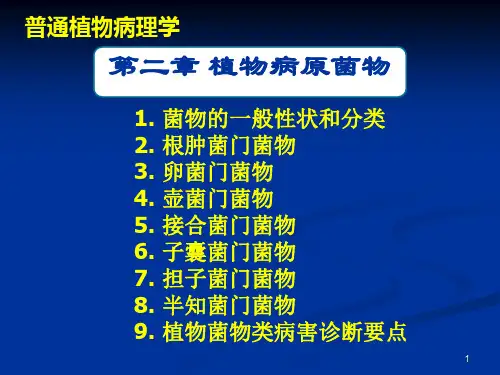

第四章植物病原菌物重点介绍菌物基本概况、菌物的分类、植物病原菌物的主要类群以及菌物所致病害的特点及其鉴定。

此外,要了解真菌对人类的益处。

第五章植物病原原核生物介绍了原核生物的基本概况、植物病原细菌的寄生性、致病性和侵染性、植物病原细菌的分类和命名、植物病原细菌的主要类群、以及植物病原原核生物病害的诊断和病原鉴定。

第六章植物病原病毒本章介绍病毒概述、病毒的分类与命名、植物病原病毒的主要类群和植物病毒的鉴定。

第七章植物线虫介绍植物线虫概述、植物线虫的分类、植物病原线虫的主要类群和植物线虫病害诊断与鉴定。

第八章寄生性植物内容包括寄生性植物概述、寄生性植物的主要类群、寄生性植物的病害特点。

第九章植物的非侵染性病害重点介绍化学因素引起的植物病害、物理因素引起的植物病害,以及非侵染病害与侵染病害的关系。

菌物是真核生物,过去也叫真菌,是一类具有细胞核、无叶绿素,不能进行光合作用,以吸收为营养方式的有机体;其营养体通常是丝状分支的菌丝体,细胞壁的主要成分是几丁质或纤维素,无根、茎叶的分化,通过产生各种类型的孢子进行有性生殖或无性生殖。

菌物的营养方式有腐生、共生和寄生三种。

大多数菌物是腐生的,少数可以寄生于植物、人和动物体上引起病害。

菌物的菌丝,分为无隔菌丝和有隔菌丝。

菌丝以顶端生长的方式无限生长。

菌物的菌丝细胞主要由细胞壁、原生质膜、细胞质和细胞核组成。

菌物的菌丝可以形成吸器、附着孢、侵染垫、附着枝、假跟、菌环和菌网等变态结构。

高等菌物的有隔菌丝有时可以交织在一起形成组织化的密丝组织,并由这些组织形成菌核、菌索、子座等特殊菌丝组织体。

菌物经过一定时期的营养生长后,以孢子形式进行繁殖。

无性繁殖方式主要有断裂、裂殖、芽殖和原生质割裂四种类型。

产生的无性孢子主要有游动孢子、孢囊孢子、分生孢子和厚垣孢子等。

多数菌物可以进行有性生殖,有性生殖往往在菌物营养生长的后期或环境不适宜时进行,有利于菌物越冬或越夏以度过不良环境。

菌物有性生殖过程包含质配、核配和减数分裂三个阶段。

菌物有性生殖后产生有性孢子,常见的有性孢子有卵孢子、休眠孢子囊、接合孢子、子囊孢子和担孢子。

菌物存在性的分化,大多数是异宗配合,少数为同宗配合。

某些菌物还可以进行准性生殖。

菌物典型的生活史通常包括无性繁殖和有性生殖两个阶段。

菌物生活史大致归纳为五种类型:无性型、单倍体型、单倍体-双倍体型、单倍体-二倍体交替型和二倍体型。

菌物是一类容易发生变异的生物,具有多样性,其变异主要来源于有性生殖中染色体的交换和重组。

菌物是遗传分析的理想材料。

菌物包括粘菌、卵菌和真菌,在生物八界分类系统中,菌物被分别归入原生动物界、假菌界和真菌界中。

菌物分类系统是根据菌物在形态、生理、生化、遗传、生态、超微结构及分子生物学等多方面的特征建立起来的。

根肿菌门植物病原菌物寄生于高等植物根或茎的细胞内,有的寄生藻类和其他水生菌物上,寄生高等植物的往往引起寄主细胞膨大和组织增生,受害根部肿大,故称为根肿菌。

《植物病理学》课程笔记第一章绪论一、植物病害的概念1. 定义植物病害是指植物在生长发育过程中,由于受到生物因素(如病原体)和非生物因素(如环境条件)的影响,导致植物的正常生理功能、代谢活动、生长发育以及形态结构发生异常变化,从而影响植物的生产力和产品质量。

2. 特点- 病害的发生具有特定的病原体或环境因素。

- 病害的发展具有特定的病程和症状。

- 病害对植物的生长发育和产量品质有显著影响。

二、植物病害的分类1. 根据病因分类(1)生物性病害:由病原生物引起,包括真菌、细菌、病毒、线虫、寄生性植物等。

(2)非生物性病害:由非生物因素引起,如温度、湿度、光照、土壤、化学物质等。

2. 根据病原生物分类(1)真菌性病害:如稻瘟病、小麦叶锈病、番茄早疫病等。

(2)细菌性病害:如水稻白叶枯病、柑橘溃疡病、番茄青枯病等。

(3)病毒性病害:如烟草花叶病毒、黄瓜花叶病毒、马铃薯卷叶病毒等。

(4)线虫性病害:如根结线虫病、根腐线虫病、茎线虫病等。

(5)寄生性植物病害:如菟丝子、桑寄生、槲寄生等。

3. 根据受害部位分类(1)叶部病害:如各种叶斑病、叶枯病、叶霉病等。

(2)根部病害:如根腐病、根癌病、根结线虫病等。

(3)茎部病害:如枯萎病、茎腐病、蔓枯病等。

(4)花部病害:如花腐病、花叶病、花枯病等。

(5)果实病害:如炭疽病、疮痂病、黑腐病等。

三、植物病害的危害1. 产量损失植物病害会导致植株生长受阻,减少光合作用面积,降低光合效率,从而减少作物产量。

2. 品质下降病害会影响植物产品的外观、口感、营养价值,降低其市场竞争力。

3. 经济损失病害导致的产量和品质下降,会增加生产成本,减少农民收入。

4. 生态环境影响严重病害可能导致植被破坏,影响生态平衡和生物多样性。

5. 食品安全风险病原体及其代谢产物可能对人体健康构成威胁。

四、植物病害研究意义1. 保障粮食安全研究植物病害,提高防治技术,减少产量损失,是确保粮食安全的重要措施。

第二章植物病原菌物一、菌物的一般性状和分类1. 菌物的一般性状:- 结构特征:菌物由菌丝构成,菌丝是菌物的营养器官,具有吸收养分和繁殖的功能。

菌丝可以是单细胞的,也可以是多细胞的,多细胞菌丝通常有横隔。

- 细胞壁成分:菌物的细胞壁主要由几丁质组成,此外还含有纤维素、蛋白质和脂质。

- 营养方式:菌物不含叶绿素,不能进行光合作用,以异养方式获取营养,即通过吸收有机物质来维持生活。

- 繁殖方式:菌物通过无性繁殖和有性繁殖产生孢子,孢子是菌物的繁殖体,也是病害的主要传播方式。

2. 菌物的分类:- 传统分类:根据菌物的形态和生殖特征,将其分为四大类,即真菌门、粘菌门、卵菌门和菌藻门。

- 现代分类:基于分子生物学的研究,菌物的分类体系进行了调整,目前主要分为五个门,即根肿菌门、卵菌门、壶菌门、接合菌门、子囊菌门和担子菌门。

二、各类菌物门简介1. 根肿菌门(Plasmodiophorida)- 形态特征:根肿菌门的菌物为单细胞,无细胞壁,通常在宿主细胞内形成原生质体,称为原生质团。

- 生命周期:包括原生质团阶段和休眠孢子阶段。

- 代表种:根肿菌(Plasmodiophora brassicae)引起的十字花科植物根肿病。

2. 卵菌门(Oomycota)- 形态特征:卵菌门的菌丝无色,无隔膜,多核,常形成卵孢子。

- 生态习性:多数为水生或湿生,部分为陆生。

- 代表种:疫霉菌(Phytophthora infestans)引起的马铃薯晚疫病、烟草疫病。

3. 壶菌门(Chytridiomycota)- 形态特征:壶菌门的菌丝单细胞,有细胞壁,通常在水中生活,形成游动孢子。

- 生命周期:包括游动孢子阶段和休眠孢子阶段。

- 代表种:壶菌(Batrachochytrium dendrobatidis)引起的两栖动物壶菌病。

4. 接合菌门(Zygomycota)- 形态特征:接合菌门的菌丝多细胞,无隔膜,多核,常形成接合孢子。

《普通植物病理学》课程笔记第一章:植物病害基本知识一、植物病害的概念1. 定义:植物病害是指植物在生长发育过程中,由于受到生物因素(如病原微生物)和非生物因素(如环境、营养等)的影响,导致植物生理功能紊乱、组织结构损伤、生长发育受阻、产量降低和品质变劣的现象。

2. 植物病害的重要性:植物病害对农业生产和自然生态系统具有重大影响。

它们可以导致农作物减产、品质下降,甚至绝收,对粮食安全、经济收入和生态环境造成威胁。

二、植物病害的症状1. 病状:(1)变色:- 黄化:叶片或植株其他部位失去绿色,变为黄色。

- 红化:叶片或植株其他部位变为红色。

- 褐化:叶片或植株其他部位变为褐色。

- 紫化:叶片或植株其他部位变为紫色。

(2)坏死:- 病斑:植物组织局部死亡,形成明显的坏死区域。

- 枝枯:枝条或整株植物死亡。

(3)腐烂:- 软腐:植物组织软化和腐烂,常见于果实和块茎。

- 湿腐:植物组织因水分过多而腐烂。

(4)萎蔫:- 因病原生物侵害或水分供应不足导致的植物组织失去膨压,表现为叶片下垂、枯萎。

(5)畸形:- 肿瘤:植物组织异常增生,形成肿瘤状结构。

- 丛生:植物生长点异常分裂,导致植株矮小、分枝增多。

- 矮化:植物生长受阻,植株矮小。

2. 病征:(1)霉状物:- 菌丝体:病原真菌在病部表面形成的细丝状结构。

- 孢子:病原真菌产生的繁殖体,形态多样。

(2)粉状物:- 孢子堆:病原真菌在病部表面形成的粉末状结构。

(3)颗粒状物:- 菌脓:病原细菌在病部表面形成的粘稠颗粒状物质。

(4)絮状物:- 菌丝体和孢子的集合体,常见于某些真菌病害。

3. 症状的变化:植物病害的症状随着植物的生长发育、环境条件、病原生物的侵染阶段等因素的变化而发生变化。

了解症状的变化有助于病害的诊断和防治。

三、植物病害的类型及划分方法1. 按病原生物分类:(1)真菌性病害:由真菌引起的病害,如霜霉病、白粉病等。

(2)细菌性病害:由细菌引起的病害,如软腐病、青枯病等。

菌物分类学菌物分类学是生物学中的一个重要分支,主要研究真菌的分类、命名和归类。

真菌是一类特殊的生物体,既不属于植物,也不属于动物,具有自己独特的特征和生命周期。

通过对真菌进行分类,可以更好地了解它们的特征、生态习性和与人类生活的关系。

真菌的分类根据传统分类体系,真菌被分为四个主要的门:接合菌门、担子菌门、子囊菌门和线形菌门。

而根据现代分类系统的研究,真菌还包括霉菌、酵母菌以及其他特殊种群。

接合菌门接合菌门包括了许多常见的真菌,如黑曲霉、纹枯黑曲霉、表生豆状短梗孢等。

这类真菌的生殖方式是通过产生具有性实体的接合孢子来进行繁殖。

担子菌门担子菌门是真菌中最大的一个门,包括了大多数的蘑菇、伞菌和鹅膏菌等。

这类真菌的特点是其菌盖上携带有担子,担子通过生殖孢子的形式进行繁殖。

子囊菌门子囊菌门是指通过产生子囊来进行繁殖的真菌。

这类真菌包括了草地黑粉菌、弯孢黑霉等。

子囊菌类真菌的子囊可以在其子囊床上产生子囊孢子。

线形菌门线形菌门中包括了一类特殊的真菌,它们以产生分生子的链状结构为特征,如硬麴霉、黑链麴霉等。

霉菌霉菌是一类不完全真菌,与其他真菌相比,它们的生殖方式相对简单,常常通过产生分生孢子进行繁殖。

霉菌的分类相对较为复杂,可以根据其菌丝结构、形态特征和生理特点进行分类。

酵母菌酵母菌是一类单细胞真菌,它们以产生芽孢进行繁殖,并且可以在无氧条件下进行发酵过程。

酵母菌的分类一般根据其形态特征以及生理特点进行划分。

真菌分类的意义真菌的分类在生物学研究中具有重要的意义。

首先,对真菌进行分类可以帮助我们更好地了解它们的物种多样性和进化关系。

不同的真菌物种具有不同的形态特征、生态特点和遗传特征,通过分类可以清晰地描述和比较这些特征,为进一步研究提供基础。

其次,真菌的分类对于人类的生活和健康具有重要的意义。

许多真菌是病原体或者产生毒素的,它们会对人类、动物和植物的健康造成威胁。

通过对真菌进行分类,可以更好地了解其生态习性、生活史和致病机制,从而更好地应对真菌相关的疾病。

菌物分类学菌物分类学是生物分类学的一个分支,研究和描述真菌的分类、系统演化和多样性。

真菌是由真菌界中的不同种类组成的一类生物。

它们在生物界中一直被认为是一个独立的界别,与动植物不同。

历史背景菌物分类学的起源可以追溯到18世纪,当时科学家开始注意到真菌与其他生物的差异。

在过去的几个世纪里,许多科学家通过对真菌形态学、解剖学和遗传学特征的研究,不断完善了菌物分类系统。

分类原则菌物分类学的主要原则是基于真菌的形态学特征、生理学性质和生态习性来划分不同的分类单位。

真菌的分类主要基于以下几个层级:界、门、纲、目、科、属和种。

每个层级都有一组特定的特征和描述,以帮助科学家准确地确定和描述不同的真菌。

分类单元界真菌界是菌物分类学中最高的分类单位,包括所有真菌的物种。

真菌界的特点是它们是真核生物,并且没有细胞壁。

门在真菌界中,真菌按照其特定特征被划分为不同的门。

不同的门在形态学特征、生态习性和生物学特性上都有所不同。

纲门下的真菌根据其共同的特征进一步划分为纲。

不同的纲通常具有不同的形态、生长方式和生成孢子的方式。

目纲下的真菌根据更具体的特征被进一步划分为目。

目通常表示一类真菌的共同特征集合。

科目下的真菌根据更具体的特征被划分为科。

科主要用于描述不同菌株之间的相似性和差异性。

属科下的真菌根据其更具体的特征被划分为属。

属是描述真菌相对较小的分类单位,通常用于区分不同种属之间的特征差异。

种属下的真菌根据其特定的特征被划分为种。

种是描述真菌最小分类单位,表示一组具有相似形态和遗传特征的真菌个体。

分类方法菌物分类学使用了许多不同的方法来确定真菌的分类单位。

这些方法包括形态学研究、解剖学特征观察、遗传学分析、生态学特征比较以及分子系统演化研究。

形态学研究是最早也是最常用的分类方法之一。

通过观察菌丝的形态、菌盖、菌褶、菌蓋以及孢子等特征,科学家能够精确地描述不同真菌。

解剖学特征观察是通过对菌丝的内部结构进行观察和研究,以确定真菌的分类单位。

植物病理学课程教学大纲(Plant pathology)(48学时)一、简要说明:《植物病理学》是为农学专业所设置的一门专业拓展性课程,其中课堂理论教学36学时,实验课教学12学时,3.0学分;课程实习0.5周,0.5学分。

本大纲规定了教学的基本方法、教学内容、目的要求和学时分配等。

二、课程教学目的:本课程是一门植物生产类学科专业课程。

是农学专业的拓展性课程。

主要着重对学生进行植物病理学的基本原理和应用知识、基本操作技能的训练与教育。

本课程包括植物病害的基本概念、植物病害的病原物、植物病害的发生发展规律、植物病害的控制、作物病害的发生与防治6个知识模块。

通过本课程教学使学生具备植物病理学、农作物病害的发生与防治的知识。

三、教学基本要求和方法:本大纲根据课程在生物安全学科中的地位、任务和要求来制定。

课程的教学内容体系包括理论教学和实践教学二大部分。

要求学生通过系统的学习和训练、自主学习,掌握植物病理学的基本理论和农作物病害的与防治的知识和植物病害识别的基本技能。

课程教学内容体系包括理论教学和实践教学两部分。

理论教学利用多媒体课堂讲授、课堂讨论等方法,实践教学采取实验室操作和田间实践相结合的教学方法。

四、授课教材及主要参考书目:陈利锋、徐敬友主编. 十一五国家规划教材,农业植物病理学(南方本,第三版). 北京: 中国农业出版社, 2007主要参考书目:赖传雅主编. 农业植物病理学(华南本,第二版). 北京: 科学出版社, 2008.谢联辉主编. 普通植物病理学. 北京: 科学出版社, 2006.侯明生主编. 农业植物病理学. 北京: . 北京: 科学出版社, 2006五、学分和学时分配:本课程3.5学分。

其中:课程(理论教学和实验课)48学时(3.0学分),课程实习0.5周(0.5学分)。

六、教学内容及学时分配理论教学内容(36学时)第一章植物病害的基本概念(2学时)1、目的要求要求学生了解植物病害的重要性,植物病理学的研究领域;掌握植物病害的概念、侵染性病害与非侵染性病害的区别;熟悉植物病害的症状类型。

植物病理学中的病原菌的分类与病害诊断植物病害的防治是农业生产和园林绿化中的重要环节。

而病原菌是引起植物病害的主要原因之一。

了解病原菌的分类以及病害的诊断方法对于科学有效地进行病害防治具有重要意义。

本文将介绍植物病理学中的病原菌的分类和病害的诊断方法。

一、病原菌的分类病原菌是指能引起植物病害的微生物,包括细菌、真菌、病毒等多种类型。

根据病原菌的性质和形态特征,可以将其分类如下:1. 真菌真菌是常见的病原菌类型之一,它们通过分生孢子或菌丝侵入植物组织,引发病害。

真菌包括五大类:子囊菌、担子菌、粘菌、不完全菌和软腐菌。

例如,黑麦病菌属于子囊菌,普通锈菌属于担子菌。

2. 细菌细菌也是常见的病原菌类型之一,它们是单细胞的微生物,通过细菌体、芽孢等形式侵入植物,引发病害。

细菌病害多以“疮痂状”或“水渍状”症状表现。

例如,番茄疮痂病菌是引起番茄疮痂病的细菌病原菌。

3. 病毒病毒是一种非细胞生物,依赖于寄主生物细胞才能繁殖。

病毒通过昆虫传播、种子传播、污染介质传播等方式引起病害。

一般而言,病毒病害表现为植物生长迟缓、畸形、变色等症状。

例如,花叶病毒是引起黄瓜花叶病的病原菌。

二、病害诊断方法正确的病害诊断是制定科学合理的病害防治措施的前提。

在植物病理学中,常用的病害诊断方法有如下几种:1. 病害症状观察通过对植物的病害症状进行观察和比对,可以初步判断病害的类型。

病害症状可以包括植物的外部症状(如斑点、枯萎等)和内部症状(如组织坏死等)。

2. 病原菌分离与培养对于病害不明确的情况,可以通过分离植物体内的病原菌并进行培养,以进一步确定病原菌的种类。

分离和培养的方法主要包括植物体表消毒、分离接种和培养基选择等。

3. 病原菌的形态和生理特征观察分离出的病原菌可以通过观察其形态和生理特征来进一步鉴定。

形态特征包括菌落形态、菌丝特征等,生理特征包括生长温度要求、产孢特征等。

4. 分子生物学方法分子生物学方法是近年来快速发展的病害诊断技术。