精神病学第十二章 人格障碍与性心理障碍

- 格式:ppt

- 大小:1022.50 KB

- 文档页数:14

《精神病学》课程教学大纲课程编号:课程名称:精神病学英文名称:Psychiatry课程类型:专业主干课程总学时:20学时。

适用对象:临床医学专业本科一、课程性质、目的和任务性质:精神病学是临床医学的一门分支,是研究精神疾病病因、发病机制、临床表现、疾病发展规律以及治疗和预防的一门学科。

目的:使学生基本掌握精神疾病基础理论知识、掌握精神疾病常见病、多发病的诊治和急、危重疾病的处理原则,通过理论、见习和实习使学生基本上具有从事本专业业务工作的实际能力。

二、教学基本要求通过学习《精神病学》应使学生初步掌握精神病学的发展史、形成与发展的过程,以及与其他相关学科的联系,了解精神病学的基本理论;熟悉精神疾病的病因、病理、发病机制;掌握常见病的临床表现、诊断、鉴别诊断、治疗及预防。

三、教学内容及要求第一章绪论【掌握】脑的结构,脑的神经化学,脑可塑性与精神活动的关系。

【熟悉】精神障碍的病因、生物学因素、心理和社会因素【了解】精神障碍的定义与相关医学的联系及展望。

【教学内容】1、脑的结构,脑的神经化学,脑可塑性与精神活动的关系。

2、精神障碍的病因、生物学因素、心理和社会因素3、精神障碍的定义与相关医学的联系及展望。

第二章精神疾病症状学【掌握】感知障碍、思维障碍、记忆障碍、注意障碍、情感障碍、意志障碍、动作与行为障碍、自知力的临床表现。

【熟悉】意识障碍的临床表现。

【了解】精神症状的影响因素、精神症状的定义、精神症状的分析与判定。

【教学内容】1、感知障碍、思维障碍、记忆障碍、注意障碍、情感障碍、意志障碍、动作与行为障碍、自知力的临床表现。

2、意识障碍的临床表现。

3、精神症状的影响因素、精神症状的定义、精神症状的分析与判定。

第三章精神障碍的检查和诊断(自学)【掌握】精神状况的检查和精神检查原则。

【熟悉】躯体检查、神经系统检查、诊断过程、病历书写。

【了解】病史采集及医患关系。

第四章精神障碍的分类与诊断标准(自学)【掌握】国际常用精神障碍的分类和国内精神障碍的分类系统。

精神病学(医学高级):人格障碍与性心理障碍考点1、问答题人格障碍应与哪些情况相鉴别?正确答案:(1)与人格改变相鉴别如果人格特征的异常偏离是由于躯体疾病或精神障碍的表现与后果,则为人格改变。

这种人格改变是获(江南博哥)得性的,其病前人格正常,原发疾病恢复人格改变会恢复或部分恢复。

人格障碍没有明确的起病时间,始于童年或青少年且往往持续终生。

(2)偏执性人格障碍、分裂样人格障碍应与精神分裂症鉴别偏执性人格障碍、分裂样人格障碍始于童年、青少年,没有明确的起病时间,没有突出的、明显荒谬的精神病性症状,可以与精神分裂症相区别。

不过,也有部分精神分裂症患者病前存在人格障碍。

2、单选关于偏执型人格障碍特点、以下错误的是()A.敏感多疑、好争辩,自尊心过强,人际关系往往反应过度B.经常无端怀疑别人要伤害、欺骗或利用自己C.自我评价低,自卑D.遇到挫折或失败时,推诿客观,将自己的失败归咎于他人E.易怀疑配偶和情侣的忠诚,常限制对方和异性的交往正确答案:C3、判断题人格障碍治疗的目的之一就是帮助病人建立良好的行为模式,矫正不良习惯。

()正确答案:对4、单选关于人格障碍的描述,不正确的是()A.是一种偏离正常的行为方式B.通常开始成年后期,并一直持续到终生C.多数社会适应不良D.部分患者可自行有所缓和E.人格障碍通常开始于童年、青少年或成年早期正确答案:B5、问答题简要叙述性心理障碍的可能病因。

正确答案:(1)生物学原因在关于同性恋的研究中确实发现有少数患者内分泌异常或性染色体畸变。

有的学者认为人体最初的胚胎发育具有双性的基础。

这些原始双性结构的残余及异性性激素的残余可能是同性恋的生物学基础。

但大多数性心理障碍目前尚未发现生物学方面的异常变化。

(2)心理因素心理因素可能是主要的因素。

弗洛尹德认为性变态与其性心理发展过程中遇到挫折有关。

有些父母出于自身的喜好和期待,有意无意地引导孩子向异性发展如将男孩打扮成女孩或将女孩打扮成男孩。

第十二章人格障碍及性心理障碍教学目的:本章节应了解人格障碍临床表现,性心理障碍临床表现,熟悉人格障碍、性心理障碍常见类型并能够进行鉴别。

教学要求:1、了解人格障碍其临床表现,性心理隙碍临床表现2、熟悉人格障碍、性心理障碍常见类型。

教学内容:第一节人格障碍一、概述定义:人格:或称个性,是一个人固有的行为模式及在日常活动中待人处事的习惯方式,是全部心理特征的综合。

人格障碍:是指明显偏离正常且根深蒂固的行为方式,具有适应不良的性质,其人格在内容上、质上或整个人格方面异常,由于这个原因,病人自己遭受痛苦和使他人遭受痛苦,或给个人和社会带来不良影响。

人格与异常人格的区别:1、统计学的方法2、以社会标准及所处的文化背景为依据人格障碍可能是精神疾病发生的素质因素之一二、病因学生物学因素:1、人格障碍患者亲属中人格障碍的发生率较高双亲脑电图异常率较高2、寄养子的研究发现,有较高的人格障碍发生率3、XYY染色体畸形4、脑电图检查发现半数受检者常有慢波出现,与儿童脑电图近似5、行为和情绪的改变与脑内的NE、5—TH、DA等神经递质有关6、感染、中毒、孕期及婴幼儿营养不良心理发育影响:1、童年生活经历对个体人格的形成具有重要作用2、教养方式不当也是人格发育障碍的重要因素环境因素:不良的生活环境,结交具有品行障碍的“朋友”及经常混迹于大多数成员具有恶习的社交圈子,对人格障碍的形成往往起到重要作用。

三、人格障碍的共同特征和诊断标准特征:1、人格障碍开始于童年、青少年或成年早期,并一直持续到成年乃至终生2、可能存在脑功能损害,但一般没有明显的神经系统形态病理变化3、人格显著偏离正常,从而形成与众不同的行为模式,如情绪不稳,行为常常受本能欲望、偶然动机的驱使4、人格障碍主要表现为情感和行为的异常5、多数人格障碍者对自身人格缺陷学无自知之明6、人格障碍才一般能就会日常工作和生活,主观上往往感到痛苦7、各种治疗手段对人格障碍效果欠佳CCMD—3人格障碍的诊断标准1、症状标准2、严重标准3、病程标准4、排除标准四、常见的人格障碍的类型及其临床表现1、偏执性人格障碍:(1)对周围人的或事物第三、多疑、心胸狭窄等(2)遇到挫折或失败时,易于埋怨、怪罪他人,推诿客观(3)容易与他人发生争辩、对抗(4)常有病理性嫉妒观念(5)易于记恨(6)易感委屈(7)自负、自我评价过高(8)忽视或不相信与其想法不符的客观证据2、分裂样人格障碍:(1)性格明显内向(2)缺乏热情和温柔体贴,缺乏幽默感(3)常不修边幅,服饰奇特,行为怪异(4)言语结构松散,离题、用词不当,繁简失当(5)爱幻想可有奇异信念(6)可有牵连、猜疑、偏执观念3、反社会性人格障碍:(1)经常说谎、吸烟、酗酒、外宿不归(2)经常偷窃、斗殴、赌博(3)经常撒谎、欺骗以此获取私利或取乐(4)易激惹(5)缺少道德观念(6)极端自私与自我中心4、冲动性人格障碍:(1)情绪不稳,易激惹,冲动后对自己的行为懊恼,但不能防止再犯(2)人际关系强烈而时好时坏(3)情感爆发时,对他人可能有暴力攻击,可有自杀、自伤行为(4)在日常生活和工作中同样表现冲动,缺乏目的性与谋划性5、表演性人格障碍:(1)情感体验肤浅,情感反应强烈易变,感情用事(2)爱表现自己,行为夸张、做作、渴望别人注意(3)过于喜欢表扬,经受不起批评(4)自我中心,强求别人满足其需要或意愿(5)暗示性强(6)富于幻想(7)喜欢寻求刺激6、强迫性人格障碍:(1)对任何事都要求过高,过严,往往避免做出决定(2)好洁成癖(3)常有不安全感(4)主观、固执、要求别人按其方式办事,否则感到不快,对别人办事不放心(5)过分节俭,甚至吝啬(6)过分沉溺于职责义务与首先规范,过分投入工作,业余爱好少,缺少社交活动,缺乏创新和冒险精神7、焦虑性人格障碍:紧张、担心吊胆、不安全及自卑为特征五、人格障碍的治疗和预后1、药物治疗2、心理治疗3、教育和训练第二节性心理障碍一、概述定义:指异常性行为的性心理障碍分类:1、性身份障碍:易性症2、性偏好障碍:恋物症、异装症、露阴症二、病因学1、生物学原因2、心理因素3、社会因素三、临床表现1、性身份障碍患者对自身性别的认定与解剖生理上的性别特征呈持续厌恶的态度,并有改变本身性别的解剖生理特征以达到转换性别的强烈愿望,其性爱倾向为纯粹同性恋。

《精神病学》教学大纲课程名称:精神病学课程编号:英文名称:Psychiatry课程性质: 必修课总学时:32 讲课学时:32 实验学时:0学分:2适用对象: 临床专业一、课程性质、目的和任务《精神病学》是研究精神疾病的病因、发病机制、临床表现、疾病的发展规律、诊断、治疗和预防的一门临床医学学科。

主要内容有精神疾病症状学、脑器质性及躯体疾病所致精神障碍、精神活性物质所致精神障碍、精神分裂症、心境障碍、神经症、应激相关障碍、心理因素相关生理障碍、人格障碍与性心理障碍、儿童期精神障碍、躯体治疗等。

精神病学的基本任务:1、掌握精神障碍的症状学及神经症、精神分裂症的诊断治疗。

2、能运用精神病学的基本理论和方法,对临床常见症状做出正确诊断。

3、防治精神疾病以及保障人们的心理健康。

二、课程教学和教改基本要求理论联系实际是《精神病学》课教学的根本方法。

该课程的教学要充分利用多媒体等现代教育技术手段。

在具体的教学中,我们根据教学内容和学生特点,采用多种教学方法,如讲授与自学相结合、灌输与启发相结合、讲解与提问相结合、讨论和发言相结合,本大纲为适应21世纪医学教育改革和发展的需要,体现精神病学飞速发展的新水平,重点讲解临床常见病、多发病的诊断治疗,教学大纲中未提及的教材内容学生可自学。

三、课程各章重点与难点、教学要求与教学内容第一章绪论目的要求( 1 )掌握精神疾病和精神障碍的概念。

( 2 )了解精神疾病的病因。

教学内容( 1 )概述精神疾病和精神障碍的概念。

( 2 )脑与精神活动。

( 3 )病因学精神疾病的病因。

第二章精神障碍的症状学目的要求( 1 )掌握感觉障碍、错觉、幻觉的概念,幻觉的分类,感知综合障碍的概念。

( 2)掌握思维形式障碍的主要类型、临床特点。

( 3)掌握妄想的特征以及被害妄想、关系妄想、物理影响妄想、夸大妄想、罪恶妄想、癔病妄想、钟情妄想、嫉妒妄想、被洞悉感的临床表现。

( 4)掌握遗忘、心因性遗忘的概念和柯萨可夫综合征的临床特点。

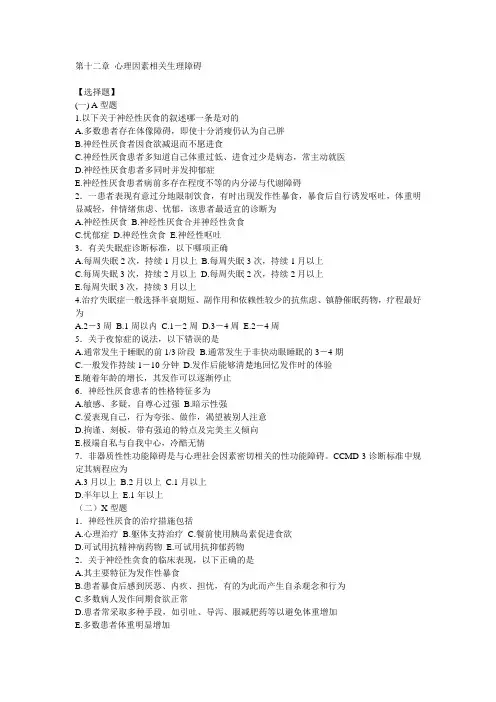

第十二章心理因素相关生理障碍【选择题】(一) A型题1.以下关于神经性厌食的叙述哪一条是对的A.多数患者存在体像障碍,即使十分消瘦仍认为自己胖B.神经性厌食者因食欲减退而不愿进食C.神经性厌食患者多知道自己体重过低、进食过少是病态,常主动就医D.神经性厌食患者多同时并发抑郁症E.神经性厌食患者病前多存在程度不等的内分泌与代谢障碍2.一患者表现有意过分地限制饮食,有时出现发作性暴食,暴食后自行诱发呕吐,体重明显减轻,伴情绪焦虑、忧郁,该患者最适宜的诊断为A.神经性厌食B.神经性厌食合并神经性贪食C.忧郁症D.神经性贪食E.神经性呕吐3.有关失眠症诊断标准,以下哪项正确A.每周失眠2次,持续1月以上B.每周失眠3次,持续1月以上C.每周失眠3次,持续2月以上D.每周失眠2次,持续2月以上E.每周失眠3次,持续3月以上4.治疗失眠症一般选择半衰期短、副作用和依赖性较少的抗焦虑、镇静催眠药物,疗程最好为A.2-3周B.1周以内C.1-2周D.3-4周E.2-4周5.关于夜惊症的说法,以下错误的是A.通常发生于睡眠的前1/3阶段B.通常发生于非快动眼睡眠的3-4期C.一般发作持续1-10分钟D.发作后能够清楚地回忆发作时的体验E.随着年龄的增长,其发作可以逐渐停止6.神经性厌食患者的性格特征多为A.敏感、多疑,自尊心过强B.暗示性强C.爱表现自己,行为夸张、做作,渴望被别人注意D.拘谨、刻板,带有强迫的特点及完美主义倾向E.极端自私与自我中心,冷酷无情7.非器质性性功能障碍是与心理社会因素密切相关的性功能障碍。

CCMD-3诊断标准中规定其病程应为A.3月以上B.2月以上C.1月以上D.半年以上E.1年以上(二)X型题1.神经性厌食的治疗措施包括A.心理治疗B.躯体支持治疗C.餐前使用胰岛素促进食欲D.可试用抗精神病药物E.可试用抗抑郁药物2.关于神经性贪食的临床表现,以下正确的是A.其主要特征为发作性暴食B.患者暴食后感到厌恶、内疚、担忧,有的为此而产生自杀观念和行为C.多数病人发作间期食欲正常D.患者常采取多种手段,如引吐、导泻、服减肥药等以避免体重增加E.多数患者体重明显增加3.有关嗜睡症,以下哪些说法是正确的A.有时有睡眠发作,但频率不高,患者能有意识的阻止其发生B.患者无夜间睡眠时间的减少,但白天睡眠过多C.脑器质性疾病或躯体疾病引起的嗜睡不应诊断为嗜睡症D.嗜睡症可以采用低剂量精神振奋药治疗E.因睡眠不足而出现的睡眠过多,也可以诊断为嗜睡症4.关于睡行症,以下哪些是对的A.睡行症通常发生于入睡后的2-3小时内B.每次发作历时数分钟到半小时C.事后对发作过程常能回忆D.患者发作时呈朦胧状态或中度混浊状态,表现出低水平的注意力、反应性及运动技能。

人格障碍及性心理障碍精选知识总结1:什么是人格?人格即个性,它是指一个人固定的行为模式及在日常活动中待人处事的习惯方式,是全部心理特征的综合。

人格的形成与先天的生理特征及后天的生活环境均有较密切的关系。

童年生活对于人格的形成有重要作用,且人格一旦形成具有相对的稳定性,但重大的生活事件及个人的成长经历仍会使人格发生一定程度的变化,说明人格既具有相对的稳定性又具有一定的可塑性。

通过加强自我调节和进行各种治疗,包括环境适应能力训练,就业及行为方式指导、人际关系调整等,人格障碍可以在一定程度上可得到纠正。

2:什么是人格障碍?它是指明显偏离正常且根深蒂固的行为方式,具有适应不良的性质,其人格在内容上、性质上或整个人格方面异常,由于这个原因,患者遭受痛苦和\/或使他人遭受痛苦,会给个人或社会带来不良影响。

人格的异常妨碍了他们的情感和意志活动,破坏了其行为的目的性和统一性,给人以与众不同的特异感觉,在待人接物方面表现尤为突出。

据统计,人格障碍者约占全国人口的1%,因此并不少见。

人格障碍通常开始于童年、青少年或成年早期,并一直持续到成年乃至终生。

部分人格障碍患者在成年后有所缓和。

3:怎样理解人格障碍?(1)人格的正常与异常之间没有明显的界限,即使很严重的人格障碍者也具有某些优良的人格素质。

至今没有诊断人格障碍的金标准。

一般从统计学和社会学两方面进行判断,但临床上统计学标准难以用具体数据体现,而是与“同一文化背景中的一般人”进行比较。

也就是说人格障碍的“感知、思维、情感,特别是待人方式”明显而突出的和一般人不同。

如一位美国人到中国来,其思维、情感和行为方式也会和我们格格不入,但不能说他有人格障碍,因为他的人格不是在中国文化背景中形成的。

社会学标准是人格特征使本人感到痛苦,也使社会和他人感到烦扰,即“害人害己”。

(2)18岁以上才能诊断人格障碍。

青少年对事情和处境的思维与反应形式具有很大的可塑性,人格一般在18岁后逐渐稳定,才可能出现“根深蒂固的行为方式”。