初中数学说题课件

- 格式:ppt

- 大小:3.45 MB

- 文档页数:34

2024年初中数学说题获奖课件一、教学内容本课件依据《初中数学课程标准》和现行教材,涉及第九章“一元二次方程”的内容,具体包括:一元二次方程的定义、解法、根的判别式、根与系数的关系等。

详细内容如下:1. 一元二次方程的定义及一般形式;2. 解一元二次方程的四种方法:直接开平方法、配方法、公式法、因式分解法;3. 一元二次方程根的判别式;4. 一元二次方程根与系数的关系。

二、教学目标1. 理解并掌握一元二次方程的定义及一般形式;2. 学会并熟练运用四种方法解一元二次方程;3. 掌握一元二次方程根的判别式,能够判断方程的根的情况;4. 了解一元二次方程根与系数的关系。

三、教学难点与重点1. 教学难点:一元二次方程的配方法、公式法、因式分解法的运用;2. 教学重点:一元二次方程的定义、解法、根的判别式、根与系数的关系。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔;2. 学具:学生用书、练习本、文具。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过生活中的一元二次方程问题,引导学生发现并提出问题;2. 知识讲解:(1)一元二次方程的定义及一般形式;(2)解一元二次方程的四种方法;(3)一元二次方程根的判别式;(4)一元二次方程根与系数的关系。

3. 例题讲解:选取典型例题,讲解解题思路及方法;4. 随堂练习:设计有针对性的练习题,巩固所学知识;六、板书设计1. 一元二次方程的定义及一般形式;2. 解一元二次方程的四种方法;3. 一元二次方程根的判别式;4. 一元二次方程根与系数的关系;5. 典型例题及解题思路。

七、作业设计1. 作业题目:(1)解下列一元二次方程:x^2 5x + 6 = 0;(2)判断方程x^2 2x 3 = 0的根的情况;(3)已知一元二次方程的两根之和为6,两根之积为12,求该方程。

2. 答案:(1)x1 = 3, x2 = 2;(2)有两个实数根;(3)x^2 6x + 12 = 0。

初中数学说题获奖课件•引言•数学知识体系梳理•典型例题解析与技巧指导•学生常见错误类型及原因分析•创新教学方法与实践探索•教育技术应用与资源整合•总结与展望目录01引言目的和背景提高学生对数学的兴趣和热爱,培养他们的数学思维和解决问题的能力。

通过说题的形式,让学生更好地理解和掌握数学知识,提高他们的数学成绩。

鼓励学生积极参与数学竞赛和活动,提升他们的数学素养和综合能力。

结合多种教学方法和手段,如图文并茂、动画演示、互动讨论等,使课件生动有趣且易于理解。

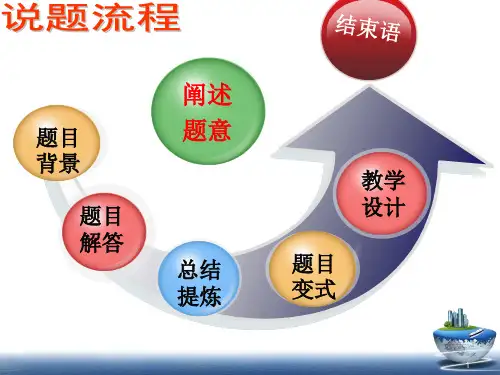

课件内容包括题目背景、问题分析、解题思路、方法总结等部分,帮助学生全面理解和掌握数学知识。

针对初中数学的重点和难点,选取具有代表性的题目进行深入分析和讲解。

课件概述02数学知识体系梳理代数基础几何基础函数与图像统计与概率初中数学知识点概览包括有理数、无理数、实数、代数式、方程和不等式等基本概念和运算规则。

介绍一次函数、二次函数、反比例函数等基本函数类型,以及函数的图像和性质。

涵盖点、线、面、角、三角形、四边形等几何元素及其性质,以及相似和全等三角形的判定与性质。

涉及数据的收集与整理、概率初步知识与事件的概率计算等。

重点与难点分析重点代数运算、方程与不等式解法、三角形与四边形性质、基本函数类型及其图像。

难点无理数和实数的理解与应用、复杂方程和不等式的解法、相似和全等三角形的证明与应用、函数图像的变换与综合应用。

知识体系构建方法将数学知识按照概念、性质、定理等进行分类归纳,形成知识网络。

利用思维导图工具将数学知识进行可视化呈现,帮助学生理解和记忆。

通过分析典型例题和错题,总结解题方法和易错点,提高学生的解题能力。

按照知识体系的层次结构进行系统复习,强化学生的数学基础和应用能力。

归纳分类法思维导图法案例分析法系统复习法03典型例题解析与技巧指导仔细审题排除法特殊值法图形结合法01020304认真阅读题目,理解题意,明确题目要求。

根据题目条件,逐一排除错误选项,缩小选择范围。

2024年度初中数学说题比赛课件一、教学内容本课件依据《初中数学课程标准》和现行教材,选取了七年级下册第五章“一元一次不等式与不等式组”作为教学内容。

具体包括教材第5.1节“不等式的性质与解法”,第5.2节“一元一次不等式组及其解法”,第5.3节“不等式的应用”。

二、教学目标1. 知识与技能:使学生掌握一元一次不等式的性质、解法及应用,能熟练解一元一次不等式组。

2. 过程与方法:通过自主探究、合作交流,提高学生分析问题、解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生严谨的数学思维和勇于挑战的精神。

三、教学难点与重点教学难点:一元一次不等式组的解法。

教学重点:不等式的性质、解法及应用。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:学生用书、练习本、铅笔。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)利用多媒体展示实际生活中关于不等式的例子,如“某人身高至少为160cm”,引发学生对不等式的思考。

2. 例题讲解(15分钟)讲解教材第5.1节和第5.2节的例题,引导学生掌握不等式的性质、解法及一元一次不等式组的解法。

3. 随堂练习(10分钟)让学生独立完成教材第5.3节的练习题,教师巡回指导。

4. 小组讨论(10分钟)6. 课堂小结(5分钟)7. 作业布置(5分钟)布置课后作业,强调完成作业的重要性。

六、板书设计1. 不等式的性质与解法2. 一元一次不等式组的解法3. 不等式的应用七、作业设计1. 作业题目:(1)解下列不等式:2x 3 > 5,4(x 1) < 3(x + 2)。

(2)解下列一元一次不等式组:① 2x 3 > 1,x 2 < 3;② 3(x + 1) < 2(x + 4),x 1 > 0。

(3)根据实际情境,列出一元一次不等式并求解。

答案:(1)x > 4,x < 8/3;(2)① x > 2,x < 5;② x < 2,x > 1;(3)答案不唯一,合理即可。

初中数学说题比赛课件20230703.一、教学内容本课件依据人教版初中数学教材七年级下册第八章《二元一次方程组》展开,具体内容包括:1. 8.1节方程组的引入与概念;2. 8.2节解二元一次方程组的代入法与消元法;3. 8.3节二元一次方程组在实际问题中的应用。

二、教学目标1. 理解并掌握二元一次方程组的定义及解的概念;2. 学会使用代入法和消元法求解二元一次方程组,并能根据问题选择合适的方法;3. 能够将实际问题转化为二元一次方程组,培养解决问题的能力。

三、教学难点与重点重点:二元一次方程组的定义、解法(代入法、消元法)及实际应用。

难点:如何灵活运用代入法和消元法求解方程组,将实际问题转化为数学模型。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔;2. 学具:练习本、铅笔、橡皮。

五、教学过程1. 引入:通过生活中的实例(如购物问题)引入方程组的概念;2. 理论讲解:讲解二元一次方程组的定义、解法(代入法、消元法);3. 例题讲解:讲解具体例题,展示代入法和消元法的应用;4. 随堂练习:学生独立完成练习题,教师巡回指导;5. 答疑:针对学生遇到的问题进行解答;6. 实际应用:展示二元一次方程组在实际问题中的应用;六、板书设计1. 方程组的定义;2. 代入法、消元法的步骤;3. 例题解答过程;4. 课后作业。

七、作业设计1. 作业题目:(1)解下列方程组:① 2x + 3y = 7② 5x 4y = 1甲、乙两人共同完成某项任务,甲单独完成任务需要4小时,乙单独完成需要6小时。

问甲、乙合作完成任务需要多少时间?2. 答案:(1)x = 1, y = 5/3(2)x = 2, y = 3八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学效果,学生的掌握程度,教学方法的适用性;2. 拓展延伸:研究更复杂的方程组解法,如加减消元法、矩阵法等,并探讨其在实际生活中的应用。

重点和难点解析1. 教学内容的安排与衔接;2. 教学目标的具体化;3. 教学难点与重点的识别;4. 教学过程的实践情景引入;5. 例题讲解的深度与广度;6. 作业设计的针对性与答案的详尽性;7. 课后反思与拓展延伸的实际操作。

2024年度初中数学说题比赛课件一、教学内容本课件取材于人教版初中数学七年级下册教材,具体内容包括第七章《平面几何图形》的7.1节“平面图形的识别”和7.2节“图形的初步测量”。

通过本章学习,学生将掌握平面图形的基本概念,学会识别和测量常见的平面图形。

二、教学目标1. 让学生理解并掌握平面图形的基本概念,如点、线、面的关系。

2. 培养学生识别和绘制常见平面图形的能力。

3. 使学生掌握图形的初步测量方法,如周长、面积的计算。

三、教学难点与重点教学难点:平面图形的识别和测量方法的灵活运用。

教学重点:平面图形的基本概念、识别方法和测量方法。

四、教具与学具准备教具:黑板、粉笔、教学课件、直尺、圆规等。

学具:直尺、圆规、三角板、量角器、练习本等。

五、教学过程1. 实践情景引入利用多媒体展示生活中的平面图形,如窗户、桌面、书本等,引导学生观察并说出这些图形的特点。

2. 教学内容讲解(1)讲解平面图形的基本概念,如点、线、面的关系。

(2)介绍平面图形的识别方法,如三角形、四边形、圆等。

(3)讲解图形的初步测量方法,如周长、面积的计算。

3. 例题讲解(1)识别图形:给出几个复杂的图形,让学生识别其中的基本图形。

(2)测量图形:给出具体图形,让学生计算其周长和面积。

4. 随堂练习(1)让学生在练习本上绘制常见平面图形。

(2)让学生计算给定图形的周长和面积。

5. 课堂小结六、板书设计1. 平面图形的基本概念2. 常见平面图形的识别方法3. 图形的初步测量方法(1)周长计算(2)面积计算七、作业设计1. 作业题目:2. 答案:(1)见附件。

(2)①周长:20cm,面积:25cm²;②周长:12cm,面积:6cm²;③周长:18.84cm,面积:28.26cm²。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:通过本节课的学习,学生对平面图形的识别和测量方法是否掌握,对难点知识是否理解。

2. 拓展延伸:(1)了解其他平面图形,如梯形、菱形等。