浙江专用高考语文一轮复习:第部分非连续性文本阅读高考命题点一非连续性文本阅读第一题ppt演讲教学

- 格式:ppt

- 大小:2.63 MB

- 文档页数:31

任务二整体读文信息性文本阅读占据新高考全国卷第一大题的位置,篇幅长、信息量大,如果阅读速度较慢,会直接影响后面题目的解答。

从某种程度上来说,此类阅读题不仅考查阅读理解的准度,更考查大容量阅读时快速捕捉关键信息的能力。

1.非连续性文本的基本概念和特点所谓非连续性文本,是相对于连续性文本而言的。

它围绕一个事物或主题,提供阅读的材料是多维度的,各材料间是相对独立的。

文本材料大多由文字、图表、数据等多种材料组合而成。

这些材料从不同的角度呈现事物或主题,单独看是完整的,合在一起又能够综合地表达意义,顺序不固定。

此类文本的考查趋势与当今信息化、大数据的时代特色相吻合,主要考查信息检索、加工能力,即有效输入、准确输出的能力。

从文体上来说,非连续性文本主要包括论述类文本和实用类文本。

非连续性文本具有以下特点:(1)选材热点化。

如人类命运共同体、乡村振兴战略等。

(2)源头多样化。

材料来源有报纸、网络媒体、学术著作等。

(3)文本碎片化。

大多没有完整的文本,都是截取片段。

(4)材料多样化。

有纯文字类、图文类、综合类等。

2.连续性文本的基本概念和特点连续性文本主要涉及论述文、科普文、访谈、新闻、传记等。

这些文本有时也会成为非连续性文本的组成部分,其阅读方法和客观题的命题点及解题技法与前面的非连续性文本基本相同,所以此处讲解主要以非连续性文本为主。

论述文、科普文、访谈、新闻、传记等的文体知识将在后面的“任务四”中进行讲解,此处如果涉及相关知识,可翻阅后面的“任务四”查看。

信息性文本整体阅读“三步骤”第一步:看题——便于读文时聚焦关键信息。

2020年、2021年连续两年的新高考全国Ⅰ卷现代文阅读Ⅰ采用非连续性文本的形式命制,两则材料共1 800多字;新高考全国Ⅱ卷现代文阅读连续两年采用连续性文本的形式命制,共1 500多字。

两类文本阅读的文字信息量大,整体把握难度较大,如果读完文本材料再看题,信息容易模糊遗忘,效果不理想。

2023高考语文一轮复习非连续性文本阅读解题技巧及巩固练习考题分析1.命题形式从近三年高考试题来看,非连续性文本阅读共设三道试题,设题形式有客观题与主观题两种,其中客观题两道,多为选非题;主观题一道,重在考查综合提炼概括信息能力。

所不同的是,2019、2018年两道客观题全为四选一,2017年两道客观题中,一为四选一,一为五选二。

客观题主要考查信息筛选、信息整合以及逻辑推理判断能力,难度适中;主观题主要考查文本内容及作者观点的提炼与把握,考查的范围较广,难度稍大。

2.结构分值从三年高考真题来看,非连续性文本阅读(实用类文本阅读)在整套试卷中的位置尚不稳定。

2017年和2018年高考试题都将非连续性文本阅读安排在文学类文本阅读之后,2019年将实用类文本阅读(非连续性文本阅读)调至文学类文本阅读之前,使之与论述类文本阅读紧密衔接,以保证考生解题思维的连续性。

从篇幅上看,非连续性文本字数大都保持在1100-1300字之间。

随着新高考步伐的推进,非连续性文本的字数将会有所增加,以此考查考生快速阅读理解的能力。

在分值上,三道试题总分值为12分,保持稳定,但分值的分配稍有变化:2019、2018年两道单选题各3分,主观题6分;2017年单选题3分,多选题5分,主观题4分。

3. 考点指向非连续性文本阅读重点考查考生对非连续性文本的认读能力、理解能力、鉴赏能力、评价能力、活用能力及阅读技巧。

“课程标准”明确提出阅读要求:“阅读简单的非连续性文本,能从图文等组合材料中找出有价值的信息”、“能领会文本的意思,得出有意义的结论”。

非连续性文本主要考查内容有“提取有效信息,概括主要内容”、“整合多种信息,得出有意义的结论”“分析、比较文本资料,进行综合、归纳,写出探究结果”等。

知识储备1.论点与论据:论点,就是作者的主张、观点。

通常情况下,论点是一个肯定的陈述性语句。

有时候作者会用一个关键性的句子明确地将其揭示出来,有时候将其隐含在对材料的引用分析之中。

非连阅读(一)选择①做题方法【粗读——了解材料讲的什么事情,中间具体事例跳读】题目、中心论点、分论点、结尾句(总结句)【精读——根据选项,比对文本,一切以文本为参照】审清题(看清选对还是选错,或者选相应的论据),四个选项都要找全原文,逐字比对,比较四个选项,结合设错标志选出最能拿准的选项。

②非连选择题常见的错误类型:1.无中生有:选项:按照现在的发展,我国传统零售企业单独发展线上或者线下,都会随着时代的前进而被淘汰,也都不能实现对整个产业的转型升级。

原文:面对困境,多数企业主动适应消费趋势的变化,积极推进创新转型,调整业态结构。

各大电商平台的线下门店落地,与传统零售商联盟化趋势加强,将线上线下资源进一步整合”可知,文章并无提到“传统零售企业单独发展”,只说面对困境,大部分企业选择转型,选项属于无中生有。

2.曲解文意:选项:“十四五”时期是碳达峰的关键时期。

与从使用端改变用能方式、提高用能效率相比,从供给端加大清洁能源的供给显得更加重要。

原文:“对于众多能耗领域来说,这意味着既要从供给端加大清洁能源的供给,也要从使用端改变用能方式、提高用能效率”,从供给端加大清洁能源的供给和从使用端改变用能方式、提高用能效率是并列关系,同等重要,并不是从供给端加大清洁能源的供给显得更加重要。

3.去掉修饰语:选项:否认文化差异,推动文化趋同,不仅会泯灭人们对自我身份的认同,还会导致民族文化衰落和国家衰亡。

原文:否认这种差异,盲目推动趋同,不但会导致人们自我身份认同的弱化甚至消失,而且将导致民族文化衰落和国家衰亡。

4.张冠李戴:选项:一些网络剧通过怪诞的剧情设置、杜撰的历史人物和对皇权制度的“乌托邦”幻想来博得眼球,实际上弱化了优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。

原文:在人物塑造上对历史真实人物随意增添杜撰,抑或直接架空历史来创造符合现代意识的人物,从而博得眼球;\更为关键的是剧中透露出对皇权制度下的“乌托邦”幻想,严重脱离历史实际。

非连续性文本阅读—2023届高考语文一轮复习现代文阅读限时练一、阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:费孝通先生谈“差序格局”是从私说起,私的问题是个群、人我的界限怎样划法的问题,于是,费老先生把整个社会结构的格局提出来。

中国的社会不像西洋社会,西洋社会是团体社会,称为团体格局,“像由几根草束成一把,几把束成一扎,几扎束成一捆,几捆束成一挑”。

“他们常常由若干人组成一个个的团体。

团体是有界限的,谁是团体里的人,谁是团体外的人,不能模糊,一定得分清楚。

”中国的社会结构是像一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。

“每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。

被圈子的波纹所推及的就发生联系。

每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的”。

“这个网络像个蜘蛛的网,有一个中心,就是自己。

我们每个人都有这么一个以亲属关系布出去的网,但是没有一个网所罩住的人是相同的。

”西洋社会结构里,团体格局是一种平等的观念,在同一团体中,各个分子的地位相等,个人不能侵犯大家的权利;是一种宪法观念,团体不能抹煞个人。

中国社会结构里,差序格局是一种有差等的次序,有远近、亲疏的差序。

一切价值是以“己”为中心的主义。

在这种差序的推浪形式中,把群己的界限弄成了相对性。

公和私是相对而言的,在任何一圈里,向内看可以说是公。

“在差序格局中,社会关系是逐渐从一个一个人推出去的,是私人联系的增加,社会范围是一根根私人联系所构成的网络,因之,我们传统社会里所有的社会道德也只在私人联系中发生意义。

”摘编自李鹏亚《读乡土中国——对差序格局的理解》材料二:《乡土中国》中“差序格局”一词高度概括了中国传统的社会结构、人际关系的逻辑和传统文化的特点。

具有丰富的文化意蕴和鲜明的社会特征。

一是差序格局的等级性。

差序格局中的“序”,有等级之意。

在儒家文化中,我国社会结构尤为注重人伦。

“伦是有差等的次序。

”君臣、父子、夫妇、政事、长幼、上下等都有着严格的伦理界限,不可逾越。

高考语文一轮总复习:非连续性文本整体阅读(教学案)教材版本全国卷通用课时说明(建议)120分钟知识点非连续性文本分类及阅读方法复习目标能快速阅读文本,概括每则材料的主要内容复习重点考查考生快速阅读文本,提取关键信息的能力复习难点能区分每则材料的的侧重点1、【2019年全国I卷】阅读下面的文字,完成4~6题。

材料一:可移动文化遗产的保护是指运用各种方法延长可移动文化遗产寿命的专业性活动。

保护技术推进的核心是找到与遗产变化状况相适应的保护方法,以便及时对藏品进行预警、干预,使藏品保持健康的状态。

在此过程中,预防、治理、修复三个方面的技术运用起着至关重要的作用。

预防是所有的减缓文化遗产恶化和损毁的行为的总称,它涉及光照度、环境条件、安全、防火和突发事件的准备等方面。

治理是通过外界的干预直接作用于可移动文化遗产的保护行为,是为了消除正在损毁遗产的外界因素,从而使遗产恢复到健康的状态。

根据可移动文化遗产遭受“病痛”情形的差异,治理技术可以分为杀虫、去酸、脱水和清洁等类型。

修复是对已经发生变形或变性的遗产进行处理,使之恢复到原有的形态或性质。

修复的内容大致分为两个方面:一是清除文物和标本上的一切附着物;二是修补文物和标本的残缺部分。

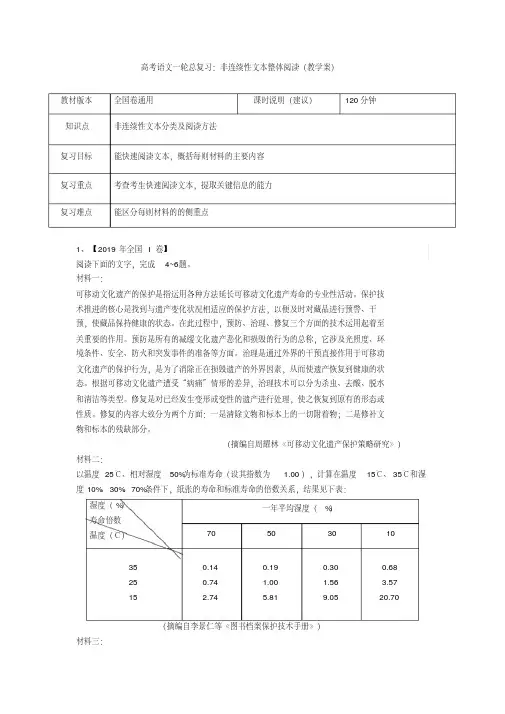

(摘编自周耀林《可移动文化遗产保护策略研究》)材料二:以温度25℃、相对湿度50%为标准寿命(设其指数为 1.00),计算在温度15℃、35℃和湿度10%、30%、70%条件下,纸张的寿命和标准寿命的倍数关系,结果见下表:湿度(%)寿命倍数温度(℃)一年平均湿度(%)7050301035 25 150.140.742.740.191.005.810.301.569.050.683.5720.70(摘编自李景仁等《图书档案保护技术手册》)材料三:毛里求斯是非洲一个岛国,位于赤道南部的西印度洋上,气候湿热多雨。

毛里求斯拟修复的档案文件,形成于18世纪,文件纸张为破布浆机制纸,字迹材料为酸性烟黑墨水,双面手写。

第一讲非连续性文本阅读导学案【知识梳理】信息筛选与文意理解是非连续性文本阅读的关键能力要求:在熟悉论述类文本和实用类文本的主要文类及其基本特征、体式惯例的基础上,能整体感知文本,筛选文中的主要信息,分析概括文本的主要观点和概念。

信息筛选与文意理解类题目往往以选择题的形式来考查,选项内容是对文中基本信息的加工、转换表述。

选项命制侧重对原文内容的概括分析,考查考生的理解分析能力。

熟悉高考的错误设置类型,能加强对文本特点的认识,准确把握高考的考查方向,提升答题的敏感度。

高考非连续性文本阅读选择题常见的几种设误手法和命题陷阱,如下图示:非连续性文本侧重于信息性阅读主要分论述类文本和实用类文本。

在熟悉论述类文本和实用类文本基本特征的基础上,要学会分析行文思路和行文技巧,学会分析观点和材料之间内在的逻辑关系。

新高考中,此类的题目属考查重点,考生在复习备考时应特别重视。

分析行文思路“3技巧”:1.辨明文体,选准角度议论文体,可从总体上根据引论、本论、结论来理清行文思路,按常见的论证结构——并列、对照、总分、层进——作切分;说明性文体,紧扣说明对象,根据其特定的说明顺序,或按时间、空间,或按事物自身的构成,或按事物发展,或按事理逻辑来划分。

2.审辨标志性词语可以作为标志性词语的有:顺序词、关联词、指代词、范围词、类别词、过渡词。

此外还有文中不同地方反复出现的同义或近义的词语。

3.辨明重要文句文章中有些句子,如领起句、总结句、过渡句、前呼后应句(包括文中反复出现的文句)。

【好题实练】基础务实一、阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:书院楹联多含导化性情、启迪智慧之意蕴,也是儒家文化在书院中最直接的体现。

江西白鹿洞书院楹联曰:“泉石可人,烟霞友(老)我;青山傍屋,绿树盈门。

”朱熹评此地“无市井之喧,有泉石之胜,真群居讲学、遁迹著书之所”。

“择胜地、立精舍,以为群居读书之所”,书院这种选址观念主要是受到儒家“天人合一”“天人感应”思想的影响,即顺应天道,以求达到人与自然的和谐统一。

非连续性文本阅读第一讲考点概述【考情分析】1.选材上:凸显核心素养,强化思辨能力选文贴近时代,符合社会主义核心价值观的引领作用。

2020年新高考Ⅰ卷,所选的两则材料从历史地理学发展的角度,反映了中华优秀传统文化在现当代的创造性转化和创新性发展,生动诠释了中华民族的创造精神。

2.命题上:落实“四层四翼”,考查关键能力①新高考试题以非连续性文本的形式,整合了论述类文本和实用类文本,减少了阅读总量,增加了题目数量。

②新高考试题主要从“筛选并整合文中的信息”“分析概括作者在文中的观点态度”“理解重要的概念”“分析行文思路与技巧”“归纳概括内容要点”“评价探究有关问题”等命题点来设置题目。

【备考建议】1.把握试题导向新高考试题突破了全国卷原有的命题模式在材料的选取和试题的命制上均有所突破,要认真研读命题导向,看考查点有何新的变化,再按照新题型强化训练,这样才会收到事半功倍的效果。

2.积累逻辑知识针对新高考试卷中分析题、推理题考查逻辑思维能力的需要,考生应掌握一定的逻辑知识,这将有助于找到命题的关键点,快速解题。

3.明确解题步骤要以压缩语段的方法梳理出文本的思路,先读懂文章,再快速浏览题干,根据题干定位信息区间,然后筛选、分析、整合信息,最后组织答案。

【阅读要领】一、知论述文文体知识——读文之基础(一)论述类文本的种类1.政论文政论文,是政治性论文的简称,是指从政治角度阐述和评论当前重大事件和社会问题的议论性文章。

它主要包括社论、政治评论、思想评论、国际时事评论、党和国家领导人的重要文章和报告等;而广义上的政论文,也指一般人书写的关于重大事件、社会问题的评论文章。

政论文以议论为主要表达方式,用具有说服力的事例和事理以及逻辑推理来证明作者的观点或看法。

2.学术论文学术论文,就是用系统的、专门的知识来讨论或研究某种问题或课题的学理性文章。

学术论文是对科学领域中有学术价值和现实意义的问题进行探讨的书面成果,一般有自己的中心议题,有自己的论证角度、论证体系和研究成果,它具有专业性、学术性、原创性、真实性和科学性的文体特点。