语文专题复习——非连续性文本阅读

- 格式:doc

- 大小:104.00 KB

- 文档页数:5

17非连续性文本阅读一、现代文阅读阅读下面非连续性文本,完成各题你“感到”自己在读书吗?【材料一】红网时刻新闻4月21日讯:4月21日,以“深化全民阅读,建设书香长沙”为主题的2023年长沙市“世界读书日”系列活动启动式在长沙县举行,会上发布“读吧,长沙”十大书香文旅线路,邀请广大市民走读长沙、悦读长沙。

十大书香文旅线路包括:湘江新区——硬核长沙书香游;芙蓉区——一步千年城市记忆游;天心区——乡村发现体验之旅;开福区——开卷有福古风有韵;雨花区——圭塘河岸沐书香……为纪念毛泽东同志诞辰130周年,还特别推荐了长沙图书馆:“恰同学少年”——追寻伟人成长足迹线路。

“读吧,长沙”倡导“长沙人读,读长沙”,以典读长沙、导读长沙、走读长沙、悦读长沙等多种多元的阅读形式,推动书香长沙建设,使长沙成为书香之城,阅读之城。

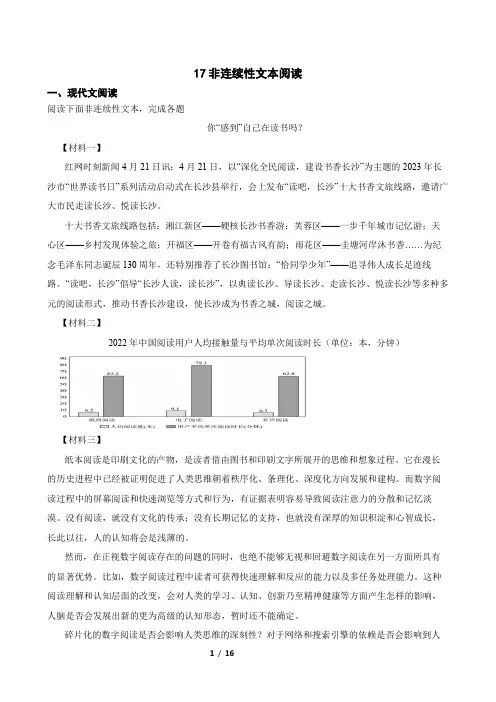

【材料二】2022年中国阅读用户人均接触量与平均单次阅读时长(单位:本,分钟)【材料三】纸本阅读是印刷文化的产物,是读者借由图书和印刷文字所展开的思维和想象过程。

它在漫长的历史进程中已经被证明促进了人类思维朝着秩序化、条理化、深度化方向发展和建构。

而数字阅读过程中的屏幕阅读和快速浏览等方式和行为,有证据表明容易导致阅读注意力的分散和记忆淡漠。

没有阅读,就没有文化的传承;没有长期记忆的支持,也就没有深厚的知识积淀和心智成长,长此以往,人的认知将会是浅薄的。

然而,在正视数字阅读存在的问题的同时,也绝不能够无视和回避数字阅读在另一方面所具有的显著优势。

比如,数字阅读过程中读者可获得快速理解和反应的能力以及多任务处理能力。

这种阅读理解和认知层面的改变,会对人类的学习、认知、创新乃至精神健康等方面产生怎样的影响,人脑是否会发展出新的更为高级的认知形态,暂时还不能确定。

碎片化的数字阅读是否会影响人类思维的深刻性?对于网络和搜索引擎的依赖是否会影响到人类的记忆能力和思考能力?历史发展自有其轨迹。

今天知识和技术的力量也并不以个人的意志为转移,社会总是发展变化的。

专题12:非连续性文本阅读语段阅读(一)1.根据材料,完成题目。

【材料一】汉语标点符号中的问号、叹号、逗号等是从国外引进的,句号、顿号、着重号、专名号、书名号、虚缺号等脱胎于我国传统的句读符号,直行文稿的引号则直接借自日本。

1918年,陈望道在《标点之革新》一文中提出,标点可以画龙点睛,让文字更为传神。

(摘自2022年8月21日《光明日报》)【材料二】我这时很兴奋,但不知怎么说才好,只是说:“啊!闰土哥,——你来了?……”我接着便有许多话,想要连珠一般涌出:角鸡,跳鱼儿,贝壳,猹,……但又总觉得被什么挡着似的,单在脑里面回旋,吐不出口外去。

(摘自鲁迅《故乡》)【材料三】前些年,一次听吕叔湘先生说,当年他在上海,有一天到叶先生屋里去,见叶先生伏案执笔改什么,走近一看,是描他的一篇文章的标点。

这一次他受了教育,此后写文章,文字标点一定清清楚楚,不敢草率了事。

(摘自张中行《叶圣陶先生二三事》)(1)关于汉语标点符号的形成,你能得出一个怎样的结论?(2)下面句子中的破折号和省略号是如何让文字表达更传神的?“啊!闰土哥,——你来了?……”(3)对于学生作文中标点符号的使用,你有怎样的建议?【答案】(1)汉语标点符号是我国传统句读符号和国外标点符号融合的结果。

(2)破折号表现出“我”一时不知说啥的尴尬(或“表现‘我’下面该说啥的简短思考过程”);省略号则表现“我”有许多话说,却一时说不出来的状态。

两个标点生动表现出“我”百感交集、欲言又止的神情。

(3)要规范(正确)使用标点(或以叶圣陶描标点之事阐述);还可妙用标点,让文字更传神(或以《故乡》中的例子阐述)。

语段阅读(二)班级开展“读名著·说友情”主题活动,小明摘录了以下三个片段,作为论据,准备发表对“说友情”的看法。

【片段一】话说当时薛霸双手举起棍来,望林冲脑袋上便劈下来。

说时迟,那时快,薛霸的棍恰举起来,只见松树背后雷鸣也似一声,那条铁禅杖飞将来,把这水火棍一隔,丢去九霄云外,跳出一个胖大和尚来,喝道:“洒家在林子里听你多时!”——《水浒传》【片段二】杜小康无限感激地望着桑桑,会意地笑着,生意慢慢有了,渐渐地,油麻地的孩子们,再去杜小康那里买东西时,就没有异样的感觉了,仿佛只不过是在从一个朋友那里取走一些东西而已。

非连阅读(一)选择①做题方法【粗读——了解材料讲的什么事情,中间具体事例跳读】题目、中心论点、分论点、结尾句(总结句)【精读——根据选项,比对文本,一切以文本为参照】审清题(看清选对还是选错,或者选相应的论据),四个选项都要找全原文,逐字比对,比较四个选项,结合设错标志选出最能拿准的选项。

②非连选择题常见的错误类型:1.无中生有:选项:按照现在的发展,我国传统零售企业单独发展线上或者线下,都会随着时代的前进而被淘汰,也都不能实现对整个产业的转型升级。

原文:面对困境,多数企业主动适应消费趋势的变化,积极推进创新转型,调整业态结构。

各大电商平台的线下门店落地,与传统零售商联盟化趋势加强,将线上线下资源进一步整合”可知,文章并无提到“传统零售企业单独发展”,只说面对困境,大部分企业选择转型,选项属于无中生有。

2.曲解文意:选项:“十四五”时期是碳达峰的关键时期。

与从使用端改变用能方式、提高用能效率相比,从供给端加大清洁能源的供给显得更加重要。

原文:“对于众多能耗领域来说,这意味着既要从供给端加大清洁能源的供给,也要从使用端改变用能方式、提高用能效率”,从供给端加大清洁能源的供给和从使用端改变用能方式、提高用能效率是并列关系,同等重要,并不是从供给端加大清洁能源的供给显得更加重要。

3.去掉修饰语:选项:否认文化差异,推动文化趋同,不仅会泯灭人们对自我身份的认同,还会导致民族文化衰落和国家衰亡。

原文:否认这种差异,盲目推动趋同,不但会导致人们自我身份认同的弱化甚至消失,而且将导致民族文化衰落和国家衰亡。

4.张冠李戴:选项:一些网络剧通过怪诞的剧情设置、杜撰的历史人物和对皇权制度的“乌托邦”幻想来博得眼球,实际上弱化了优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。

原文:在人物塑造上对历史真实人物随意增添杜撰,抑或直接架空历史来创造符合现代意识的人物,从而博得眼球;\更为关键的是剧中透露出对皇权制度下的“乌托邦”幻想,严重脱离历史实际。

专题13 非连续性文本阅读(2024·福建·中考真题)阅读下面的材料,完成下面小题。

材料一:①木刻属于木板画,也称作板画或刻画,普通就称作木刻。

②木刻的材料当然是木材。

木材以梨、枣、白杨最为合适。

这几种木材的质地都比较细密。

③木刻最主要的工具当然是刻刀。

刻刀大致分成两种形式,一种是偏刀,一种是角刀。

偏刀用来刻凸起的线条,把大片的木质铲去,剩下凸起的线条。

角刀是三角形的,为了使用的方便,又有大小宽狭各种形式,都用来刻凹陷的线条。

④有了木板和刀,就可以动手刻了。

木板有时候该用横断面的,有时候该用纵剖面的,大凡刻精细的画,就得用横断面的。

因为横断面的木纹比较细。

普通木刻就用纵剖面的。

前者称为木口木刻,后者称为木面木刻。

⑤木板先要磨光,涂上一层墨,又用铅笔在上面把画稿打好,然后动刀。

⑥把图画直接画在纸上,也就算了,为什么还要经过刻木的手续?这不是浪费吗?不,木刻非但不浪费,还具备着更经济的条件。

普通一张图画,常常为一个人独占,供少数人欣赏。

木刻画却可以拓成许多许多张,供许多许多人欣赏。

另一方面,木刻画具有明快、朴素、有力的特色,在艺术上有它独特的价值。

(摘编自叶圣陶《木刻》)材料二:学生在创作一幅完整木刻版画之前,首先要绘制作品的初稿,通过“镜像”的形式把初稿画到木刻板上,可以培养学生的空间思维能力;绘制结束以后,需要刻制图形,可以通过选择不同的刀具,刻制不同的图案和形象,可以培养学生的艺术表达能力;刻制结束后,需要把图形印制到纸张上,同样的图形,不同的压力,可以呈现出的形象、纹理和细节效果完全不同,可以培养学生的开放性选择能力。

(摘编自罗公染《刀笔刻绘新时代》)材料三:《回忆延安》是古元(1919—1996)同志在20世纪70年代创作的原拓木刻套色纸本版画,长方形,宽60厘米,长80厘米,画面主题色调为黄色、蓝色和绿色,生动精细地展现了延安时期中国共产党人在宝塔山下、延河之滨为民族独立和人民解放而自力更生、艰苦奋斗的史诗般画卷。

专题十二非连续性文本阅读一、(2023·郴州)非连续性文本阅读。

【材料一】前不久,记者在杭州多所中学展开调查,发现近九成学生有使用短视频平台的习惯,近一半家长表示孩子或多或少存在沉迷短视频的现象,超半数家长认为短视频成瘾对青少年成长存在严重影响。

对短视频的内容顾虑,家长们主要聚焦在负面网红、恶意炒作等方面。

有家长表示,对短视频的沉迷就像“温水煮青蛙”,“网络上啥都有,就怕久而久之,从情绪到学习再到价值观形成,孩子各方面成长都会受到不同程度的负面影响。

”(摘录于《中国青年报》) 【材料二】“现在的青少年从小生活在网络环境中,学习、生活的内容和方式都离不开网络。

”杭州师范大学教育学院心理系杨主任表示,“短视频传播速度快,受众范围广,想要完全回避并不现实,而且短视频上也有许多健康、正能量的内容。

但不管内容健康与否,刷屏成瘾现象都会给青少年的身体、心理带来严重的负面影响,尤其是有些青少年还热衷于模仿短视频中的人物形象、动作,更加影响其健康成长。

”如何防止青少年刷屏成瘾?杨主任认为,首先应重在预防,温暖的家庭氛围、良好的社会支持、健康的兴趣爱好、积极的情绪应对策略和有节制的手机使用都是防止成瘾的保护性因素。

在现实中增加兴趣爱好,提高孩子的人际交往能力,以及丰富课外活动,在课余时间增加知识,这些都能使青少年沉迷短视频的概率大大降低。

(摘录于《中国青年报》)【材料三】短视频容易让人上瘾,但也并非洪水猛兽。

家长、学校如何正确引导青少年,让他们在合适的时间、用合适的方式、看优质的短视频,这是更需要我们去关注的。

小硕是安徽合肥的一名小学生,平时喜欢在网络平台上观看搞笑类和游戏类短视频,而且一看就是个把小时。

他的父亲张先生并没有立即没收他的手机,而是默默观察他喜欢观看的内容,并以此为话题与其交流。

一说起感兴趣的事,小硕就像打开了话匣子,两人越聊越欢。

于是,张先生开始向儿子推荐生活小技巧等有意思、有意义的短视频,并提议一起按照视频里介绍的方法做家务、做手工。

2024中考语文二轮复习专题16 非连续性文本阅读(测试)2024年中考语文二轮复习讲练测一、(11分)(2023·山东青岛·统考一模)阅读下列非连续性文本,完成下面小题。

【甲】本报东京8月8日电第三十二届夏季奥林匹克运动会于当地时间8月8日晚闭幕。

中国体育代表团获得38金32银18铜共88枚奖牌,位列金牌榜和奖牌榜第二位。

本届奥运会中,中国体育代表团在举重、射击、游泳、自行车等项目中发挥出色,打破4项世界纪录,创造21项奥运会纪录。

跳水、乒乓球等项目依然是争金夺奖的主力军,羽毛球、体操等项目实力明显回升,田径等基础大项进步明显,赛艇、皮划艇、帆船等水上项目表现突出。

中国体育代表团克服新冠肺炎疫情对备战参赛带来的严峻挑战,不畏艰难,科学训练,敢于争先,敢于争第一,圆满完成参赛任务。

本届奥运会共有206个代表团齐聚于五环旗下,共有65个代表团获得金牌、93个代表团获得奖牌。

(选自《人民日报》2021年8月8日)【乙】新华社东京7月24日电杨倩打出了最后一发子弹,决赛场大屏幕显示出了名次——冠军!枪中红心!热泪挥洒!这块奥运金牌,拿下了!时隔9年,中国女枪手再度为代表团实现“开门红”!这是一场来之不易的胜利。

从资格赛到决赛,险象环生,尤其是资格赛,状态并不在最佳的杨倩几度处于被淘汰的边缘,直到最后才拼出了一个决赛席位。

王炼说:“今天资格赛打得非常艰苦,名次也不高,环值也不高,最终还是真实体现了杨倩在精神上的这种力量。

太棒了,一发一发咬得太棒了!”7月24日,杨倩在资格赛比赛后,最终晋级决赛。

进入决赛,成绩清零,8名选手从头开始。

杨倩找回了巅峰状态。

决赛前10枪,她打出了两个正中靶心的10.9环,排名第一。

胜利的希望出现了。

然而,对手同样强大。

俄罗斯运动员加拉希娜连续打出高环数,杨倩退居第二。

第16枪过后,从第一名到第四名只有0.6环的差距。

咬住,再次成为这场决战的关键词。

第17枪,杨倩打出10.0环,与加拉希娜并列第一。

五年级下册语文期末复习专项专题13 非连续性文本阅读(1)一、现代文阅读(一)下面是轩轩搜集到的服装店、自行车店、房产中介、粥店的广告牌。

()()()()1.请将广告牌上词语的正确写法填在图下的括号里。

2.轩轩把这些广告牌发到了班级群里,引起了同学们的讨论。

请你发表你的看法。

我:(二)阅读。

材料1:神奇的汉字汉字书写不仅讲究形体匀称、上下左右适中,也非常讲究笔画。

点如雨珠,横要平稳,垂如悬针……从最初的实用,上升为审美艺术,成了文人雅士的墨宝,同一个字用不同字体写起来又有不同。

小篆圆转匀称。

隶书多棱角,笔画方折平直又有波势。

楷书形体方正,笔画平直,讲究原则,讲究稳定。

草书点画飞动,结构多条优美,血脉联通,气韵天成,转化跌宕,气势磅铡,奇逸潇洒。

行书舒展有形。

行云流水。

汉字艺术,可谓深得造化之妙!材料2:创意菜单以歇后语命名的菜名,如:青龙卧雪——黄瓜蘸白糖关公战秦琼——西红柿炒鸡蛋以数字为首的菜名,如一品天香、三色龙凤、七星豌豆、八仙聚宴等。

以动物为主料的菜,如:美食蟹、北京烤鸭、脆皮卤鸽等。

材料3:汉字的传播汉字是世界上现存最古老的文字之一。

数千年来,它对中国文明作出了重大贡献,同时对世界文明也产生了巨大的影响。

汉字还是新加坡、日本和韩国等国的通用文字也是联合国组织书面文字之一。

当然,同一个汉字,中国和日本对其解释不大一样。

1.小篆圈转匀称,隶书多棱角,笔画方折平直又有波势。

楷书,讲究原则,讲究稳定。

2.“青龙卧雪”的创意命名是根据()得来的。

A.食物的颜色B.食物的味道C.食物的煮法D.食物的口感3.下列表述与文本内容不相符的是()A.汉字成为艺术,不仅表现在书法方面,还体现在菜单命名上。

B.汉字非常古老,对中国文明乃至世界文明都作出了重大贡献。

C.汉字是联合国组织的书面文字之一。

D.日本、韩国、新加坡等国在汉字使用方面都与中国完全一致。

4.结合三则材料,说说汉字具有生命力的原因。

(至少说出三条)(三)【成果一】乐学组:“我身边的英雄人物”展通过探究,我们认识了方志敏、周恩来、诸葛亮、次仁曲巴等英雄人物,他们美好的品质犹如温暖的阳光,带给我们希望和力量。

专题06 非连续性文本阅读学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、现代文阅读(2021·浙江杭州·七年级期末)阅读下面一组材料,完成下面小题。

【材料一】有人在微博上发起“说说你死活读不下的作品”的调查,结果《红楼梦》《三国演义》《水浒传》《钢铁是怎样炼成的》等经典名著名列前10名。

所谓经典,都是经过历史筛选的人类智慧的精华。

所以对青少年的教育,历来都很注重经典的阅读。

不过由于时代的隔膜,青少年阅读经典通常都是有困难的,包括在语言形式以及内容理解方面的困难,他们对经典的接受需要有一定的知识支撑。

比如读《钢铁是怎样炼成的》,需要大致了解苏联的历史。

所以,经典阅读最好有导读,掌握某些必要的背景知识和阅读方法。

除此之外,可能有这么几个原因,是影响到阅读兴趣的。

一是现在青少年文化接受的途径增多。

他们习惯于看电影电视,或者读一些流行的读物,比如漫画、绘本之类。

这些读物中也有根据经典作品改编的,于是习惯看图看碟,不习惯再来读原著。

二是互联网已经成为主要的生活方式。

现在青少年很多时间都泡在网上,有的人连读博客都嫌太长,要看微博、微信,心态也浮躁了许多,再也沉不下心来读书了。

三是多年的应试教育培育了急功近利的心态。

阅读都围绕考试,一些家长、老师也不支持读“闲书”。

四是现实社会读书风气淡薄。

有些人有时间打牌打麻将看电视,就是没有上有兴趣读书。

(温儒敏《也说为何“死活读不下”经典名著》,有删改)【材料二】20182019年我国未成年人图书阅读率统计表(摘自《第十七次国民阅读调查报告》)【材料三】当下在青少年中提倡经典阅读,有某种迫切性。

青少年时期,读不读书,读什么书,都不是小问题。

现在我们这两方面都出了问题。

首先是不读书:一方面是在应试教育的压力下,除了课本和应考复习资料以外,没有时间、精力,也无兴趣读其他任何“与考试无关”的书,老师、家长也不允许读;另一方面,如果有一点课余时间也耗在影视和网络阅读上。

部编版语文九年级下册总复习专题十非连续性文本阅读复习说课稿一. 教材分析部编版语文九年级下册总复习专题十非连续性文本阅读复习说课稿的教材分析,我们需要从两个方面来进行:首先要理解非连续性文本的概念,它是指不同于连续性文本(如小说、散文等)的阅读材料,包括图表、说明书、新闻报道等,这类文本的特点是信息量大、知识点密集、逻辑关系复杂。

其次,我们需要分析教材的编写意图,即通过本专题的复习,帮助学生提高非连续性文本的阅读理解能力,培养学生获取、分析、整合信息的能力。

二. 学情分析在九年级的学生中,他们的学习特点和需求也有所不同。

在这个阶段,学生已经掌握了基本的阅读理解技巧,对于非连续性文本也有了一定的接触和了解。

但同时,他们也面临着学习压力大、时间紧的问题。

因此,在教学过程中,我们需要充分考虑学生的实际情况,合理安排教学内容,采用有效的教学方法,以提高教学效果。

三. 说教学目标本节课的教学目标主要有以下几点:1.帮助学生理解非连续性文本的概念和特点;2.提高学生阅读非连续性文本的技巧和方法;3.培养学生获取、分析、整合信息的能力;4.增强学生语文综合运用能力,提高学生的语文素养。

四. 说教学重难点本节课的教学重难点主要有以下几点:1.如何引导学生理解非连续性文本的特点和阅读技巧;2.如何培养学生获取、分析、整合信息的能力;3.如何设计有效的教学活动,激发学生的学习兴趣和积极性。

五. 说教学方法与手段为了达到本节课的教学目标,我采用了以下教学方法和手段:1.案例分析法:通过分析典型的非连续性文本案例,引导学生理解和掌握阅读技巧;2.任务驱动法:设计具有挑战性的学习任务,激发学生的学习兴趣和积极性;3.小组合作学习:学生进行小组讨论和合作,培养学生的团队协作能力和沟通能力;4.启发式教学法:通过提问和引导,激发学生的思维和思考,提高学生的理解能力;5.多媒体教学手段:利用多媒体课件和网络资源,丰富教学内容和形式,提高教学效果。

(1)根据题干要求,必须把所有相关文字信息全部筛选出来,不得遗漏。

否则,将影响思考的全面,漏掉答题要点。

(2)谈看法谈对策要立足于文本,有时可做必要的推导,如谈对策,材料中并没有给出什么办法,这时就要根据存在的“问题”找到“对策”。

三、非连续性实用类文本整体阅读的必要性

非连续性实用类文本自2017年成为课标卷的“新宠”后,受到了广大师生的极大关注。

在实际训练过程中,有一种误区值得警惕,那就是不少考生认为它是“非连续性”的,自然就不必像阅读连续性文本做题前先进行整体阅读,至多对每个单篇“整体”一番就直接做题了。

事实证明,这条路看似快捷,实则带来了不少后续麻烦,诸如理不清头绪导致反复阅读等。

这就表明:非连续性实用类文本在做题前同样需要一个整体阅读和把握。

表现在:

(1)非连续性实用类文本形式上是“断”,内容上有“联”,阅读时需要把这“联”找出来,从而能居高临下,更好地掌握多则文本的异和同。

(2)无论是选择题还是主观题,都有涉及多则文本间异同比较的内容,如果不能整体阅读及其把握,恐怕答题只会只见树木不见森林。

(3)在答题过程中,多数选项并没有明确注明是“材料一”“材料二”之类,如果有了整体阅读和把握后,就会快速而准确地锁定范围,确定范围。

四、非连续性实用类文本整体阅读要领

非连续性实用类文本整体阅读不会像其他类文本那样既要把握内容又要理清思路,其阅读快捷简洁,那就是由“言”到“意”,具体说来包括这几个要点:

1.快速浏览,找出多则文本的中心话题(或事件)。

2.单则略读:以抓关键词语形式找出它们各自的侧重点(或角度、方面)。

对于单则材料为图表的(如2017年全国卷Ⅰ实用类文本阅读材料二),还需根据图表标题和内容,大致把握其重点。

3.关注一下文本出处信息,大体判断其所属的文体类别及暗示信息。

这一点绝不可忽视,【实战演练】

一、阅读下面的文字,完成7~9题。

材料一:随着我国城镇化进程的加快以及人民生活水平的提高,生活垃圾的总量也在不断加大,部分城市在市郊露天堆放垃圾,对天气、土壤、水的环境造成污染。

大量餐厨垃圾与其他垃圾混合填埋或焚烧,产生有毒物质,威胁着居民健康,这种现象正在向农村地区漫延。

垃圾分类作为垃圾处理的前端环节,其作用早已得到世界的公认,分类收集不仅能大幅度减少垃圾给环境带来的污染,节约垃圾无害化处理费用,更能使资源得到重复利用,有人将垃圾称为“放错了地方的资源”,据保守估计,我国城市每年丢弃的可回收垃圾价值在300亿元左右。

但我国的垃圾分类工作一直难以有效推进,相关调查显示,约四分之一的受访者认为垃圾分类效果不明显或完全没有效果。

材料二:笔者所在的小区,居民楼前三个垃圾桶分别表示出应放置可回收物、其他垃圾和餐厨垃圾。

可是大多数居民还是把垃圾混杂在一起,一扔了之。

问及原因时,有人说:“我辛辛苦苦分了类,环卫车辆却混在一起运走了,分类还有什么意义?”

材料二:2008年起,中国文化文物系统的博物馆开始全面免费开放,此后博物馆的直接经济贡献逐渐减弱。

因此,只能通过博物馆事业增加值来衡量博物馆对国民经济的直接贡献。

博物馆事业增加值即文化文物系统内的博物馆向社会提供产品或服务(如文化创意产品销售、文物巡展、社会文物鉴定及咨询等)而增加的价值总和。

2001-2014年全国博物馆事业增加值变化情况如下图:

(摘编自苏杨等主编《中国文化遗产事业发展报告(2015~2016)》)

注:计算成比较不同时期的经济数据时,用某一时期产品的平均价值作为固定的计算尺度,这种平均价格叫可比价格。

可比价格计算出的指标,可以消除价格变动因素的影响,便于对不同时期进行历史对比,以观察国民经济的发展情况。

材料三:

要真正了解或融入一个城市与国家,最直接也是最重要的途径就是参观博物馆、北京每年接待的上亿游客中,相当一部分要参观北京的博物馆。

博物馆对于旅游经济的拉动难以用数字衡量,它更多的是一种潜移默化的宣传和教育作用。

通过品牌价值的提升和精神核心的建立。

实现对旅游经济的长远影响,这也是博物馆对国民经济的间接贡献。

(摘编自王小润等《博物馆能否成为旅游经济新坐标》)

7.下列对材料二相关内容的理解,不正确的一项是(3分)()

A.2001~2014年间,按当年价格计算出的全国博物馆事业增加值最低的年份是2001年,最

高的年份是2014年。

B.除2007年的全国博物馆事业增加值较前一年有所减少外,其余年份的增加值与前一年相

比均呈现上升态势。

C.按2001年可比价格计算,十几年间全国博物馆事业增加值大体上保持了较好的增长势头。

D.按当年价格计算出的增加值与按可比价格计算出的增加值相比,二者差距最大的年份是2014年。

8.根据上述材料,概括说明博物馆在科研方面的作用。

(4分)。