《物质结构、元素周期律讲义》教材分析

- 格式:ppt

- 大小:2.51 MB

- 文档页数:37

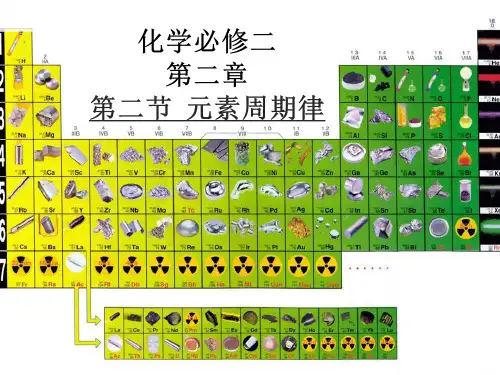

《元素周期律》说课稿《元素周期律》说课稿一、教材分析(一) 教材内容本节内容选自普通高中课程标准实验教科书化学必修2第一章《物质结构元素周期律》第二节第二课时。

教材以1~18号元素为例,从原子核外电子排布、原子半径、主要化合价和元素金属性、非金属性几个方面,阐述元素性质的周期性变化,导出元素周期律。

(二) 教材的地位和作用本节教材的教学安排在原子结构的教学之后,由于元素周期律主要是在原子结构的基础上归纳得出的,原子结构知识是研究元素周期律的理论基础,如此安排,既有利于学生从本质上认识元素周期律,又有利于巩固原子结构的知识。

将本节教材的教学安排在元素周期表的教学之后,在学生基本了解元素周期表的结构之后,再去探索周期表的内在规律,形成了一个由表及里、由浅入深的学习过程。

本节教材内容属于基础理论的教学,在学生学习了必修1的金属与非金属的性质以及上一节的碱金属、卤素知识和原子结构的理论知识等基础上引导学生探索元素性质和原子结构的关系,揭示元素周期律的实质。

通过本节内容的学习,既能巩固原子结构的知识,又加深了对元素周期表的认识;通过本节内容的学习,可以促使学生对以前学过的知识进行(2)元素周期律的实质2、难点:元素金属性、非金属性变化的规律由于元素原子的核外电子排布规律是其他规律的基础,元素金属性、非金属性变化的规律为判断元素金属性强弱提供了理论基础,因此是本节教材的重点。

二、学情分析到目前为止,学生已经学习了金属与非金属元素及其化合物的知识;还学习了碱金属、卤素知识;初步接触了原子结构的理论知识,了解了元素周期表的相关知识,这些为学好本节创造了必要条件。

但本节教材内容较抽象,理论性强,为使学生真正理解及灵活运用,须加强演练。

三、教学方法为增强启发性,教材不是直接给出周期律,而是通过课堂讨论和边讲边做实验,引导学生对大量数据和事实进行分析,总结归纳出周期律。

采用启发式、探究式、实验对比式等教学方法四、教学过程1、研究核外电子排布变化的规律性组织学生根据上节课的内容完成书本P14-15页的表格,对原子核外电子排布的知识复习,从而揭示核外电子排布规律2、研究原子半径变化的规律性组织学生对表中的1-18号元素的原子半径数据进行分析,请同学们以横坐标表示元素原子核外最外层电子数,以纵坐标表示原子半径来画下各原子在坐标轴中的位置,并从图形中得出相关规律。

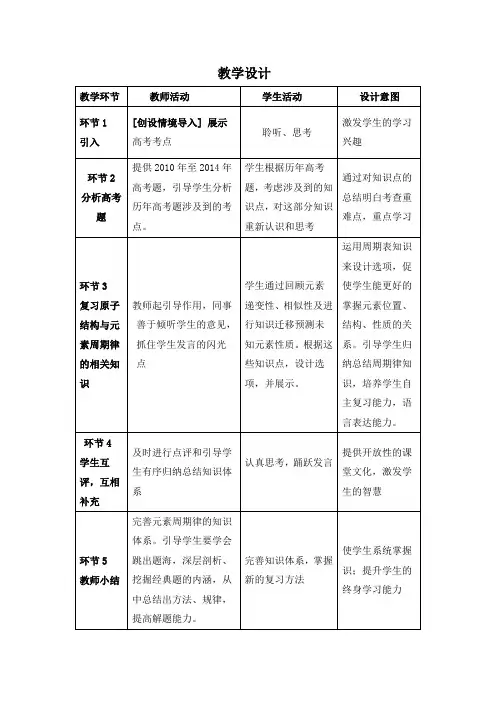

教学设计学生情况分析学生能够从文字资料中筛选出自己所需的信息,但对信息的审读能力不是很全面。

遗漏信息、误读信息是学生完成习题的一个不可忽视的障碍。

从短期目标高考分析,进入高三的学生高考意识比较强,需要强化高考题,强化高考题中的热点问题,能够构建自己的知识体系。

从长期目标个人的长远发展分析他们需要提高表达、与人合作、处理信息的能力。

效果分析通过学案评价结果可以看出学生能够跟着老师思路走,但独立构建的知识体系不够完善,知识存储零乱。

在完成本节课教学后学生知识存储有序,建立了较完善的元素周期律的知识体系。

通过几次测验,元素周期律知识正答率都在80%以上。

学生掌握该知识点较好。

课后咨询:学生比较满意这节课的教学方式,认为自己在本节课中学得很轻松,也有所收获。

在教学过程中,学生主体位置得到了充分的体现。

教材内容分析物质结构和元素周期律专题是高三化学基本理论的教学内容。

它的教学内容主要包括(1)能结合有关数据和实验事实认识元素周期律,了解原子结构与元素性质的关系;(2)能描述元素周期表的结构,知道金属、非金属在元素周期表中的位置及其性质的递变规律。

元素周期律的学习和应用贯穿了整个中学化学学习的始终,是学习中学无机化学的理论指导。

高三对于元素周期律这部分知识、能力的要求高于高一、高二的水平,它要求学生熟悉元素周期律在高考命题中的主要题型,掌握其解题规律和技巧,同时能应用元素周期律知识去解决日常生活、工农业生产和科研实际问题。

评测练习题1、某主族元素的原子有5个电子层,最外层有1个电子, 下列叙述不正确的是( )A.其单质不能与冷水反应 B.其原子半径比钾原子半径大C.其碳酸盐能溶于水 D.其氢氧化物属于强碱2、X、Y、Z、W四种短周期元素,若X的阳离子与Y的阴离子具有相同的电子层结构,W的阳离子氧化性强于等电荷的X阳离子的氧化性,Z的阴离子半径大于等电荷的Y的阴离子半径,且Z离子所带电荷数的绝对值是W离子的两倍,W离子与Z离子的电子层相差两层。

必修Ⅱ第一章物质结构元素周期律第二节元素周期律(第2课时)一、教材分析:元素周期律是化学的重要理论知识,也是中学化学的重要内容,在本节中,通过学习这部分知识将更加细化,理论性更强,体系更加完整。

学生已经学习了原子的构成、核外电子排布和元素周期表简介等一些基本的物质结构知识,这些内容将为本节的学习奠定了一定的基础。

通过学习,可以使学生对于所学元素化合物等知识进行综合、归纳,从理论上进一步理解,同时,作为理论指导,学生能更好的把无机化学知识系统化、网络化。

本节内容以第三周期为例,通过典型金属和典型非金属的性质递变,引入元素周期律的概念。

二、教学目标:1、知识与技能:(1)掌握元素的金属性和非金属性随原子序数的增递而呈现周期性变化的规律。

(2)通过实验操作,培养学生实验技能和动手操作能力。

2、过程与方法:(1)通过学生的自主探究学习归纳总结元素周期律。

(2)自主探究,通过实验探究,培养学生探究能力。

3、情感、态度与价值观:培养学生辨证唯物主义观点:量变到质变规律。

三、教学重点难点:重点:元素的金属性和非金属性随原子序数的递增而呈现周期性变化的规律。

难点:元素的金属性和非金属性随原子序数的递增而呈现周期性变化的规律,探究能力的培养。

四、学情分析:元素周期律是元素性质呈现周期性变化实质的揭示,也是高中化学的基础理论内容,通过本节的学习,可以使学生对以前学过的知识进行概括、综合、实现由感性认识上升到理性认识。

元素性质的周期性变化可以从资料进行分析而得出结论,所以,要注意激发学生的学习主动性,让学生自己动手进行探究实验(钠、镁、铝元素的化学性质的比较)得出结论,具体来说,对于元素的金属性的周期性变化,可以由学生在分组实验的基础上,观察Na与冷水、Mg与冷水、Mg与沸水、Mg和Al与同浓度盐酸反应的剧烈程度,根据获得的第一手证据,来推导出结论。

元素的非金属性的周期性变化可以让学生阅读材料自己去分析卡片(Si、P、S、Cl元素的性质事实)资料获取信息或观看实验录像或电脑模拟动画,以获得直观的感性的材料。

人教版高中化学必修2第一章《物质结构元素周期律》教材分析与教学建议一、本章内容的地位和功能物质结构和元素周期律是化学中的重要理论知识,也是中学化学中的重要内容。

通过这部分知识的学习,可以使学生对所学元素化合物等化学知识进行综合、归纳,从理论上进一步认识、理解。

同时,也作为理论指导,为学生继续学习化学打基础。

1.通过原子结构理论的学习,帮助学生在化学1的基础上进一步认识元素与物质结构的关系,并对必修一元素化合物知识进行综合、归纳、整合,实现由感性认识上升到理性认识;同时,使学生学会以此理论来指导后续的学习。

2.原子结构、元素周期律和元素周期表、化学键的相关知识在必修模块中起到承上启下的作用,学生结束元素化合物等感性知识的学习,进入抽象的逻辑性很强的理论知识的学习。

3.原子结构、元素周期律和元素周期表、化学键的相关知识在整套中学化学教材中以螺旋式上升的形式呈现。

必修一的学习为学生继续学习选修三打下基础。

化学键概念的建立,不仅能使学生了解化学反应中物质变化和能量变化的实质,还为学生认识有机化合物的结构打下基础。

二、内容结构与特点分析本章节线条清晰,逻辑性强。

第一节:纵向结构为线索。

在学生了解了元素周期表的结构后,以碱金属和卤族元素为代表,通过比较原子结构(电子层数、最外层电子数)的异同,突出最外层电子数的相同,并通过实验和事实来呈现同主族元素性质的相似性和递变性。

在此基础上,提出元素性质与原子核的关系,并由此引出核素和同位素的有关知识。

第二节:横向结构为线索。

先介绍原子核外电子排布,以1-18号元素为例,突出电子层数的不同和最外层电子数的递增关系,理论探究分析元素的电子层排布、原子半径和化合价的周期性变化,然后以第三周期元素为代表,通过实验和事实分析归纳出元素周期律。

第三节在前两节的基础上介绍化学键。

使学生进一步认识物质结构的知识,以及化合物的形成和化学反应的本质。

三、内容与教学目标要求1、人教版和山东版教材编写的区别注:山东版《化学键》和《化学反应与能量》列为一章通过对比可以看出,两种教材的编写各有精彩。

第一章物质结构元素周期律第2节元素周期律本节教材分析三维目标1.知识与技能:(1)掌握元素周期律的涵义和实质。

(2)以第3周期为例,掌握同一周期内元素性质的递变规律与原子结构的关系。

(3)知道元素化合价与元素在周期表中的位置的关系。

(4)知道元素周期律和元素周期表对其他与化学相关的科学技术具有指导作用。

2.过程与方法:(1)培养学生对大量数据、事实进行分析、归纳和总结的能力。

(2)培养学生的逻辑推理能力。

(3)通过引导学生观察分析实验现象,培养学生的观察和分析问题的能力。

3.情感态度价值观:(1)在元素周期律的归纳过程中,重视发现意识,让学生在发现中寻找结论,在合作中享受成功。

(2)结合元素周期律的学习,使学生认识事物变化由量变引起质变的规律,对他们进行辩证唯物主义教育。

教学重点元素周期律的涵义和实质;元素性质与原子结构的关系。

教学难点元素性质和原子结构的关系。

教学建议(1)原子核外电子排布规律不能作为已知进行教学,要引导学生分析教材表格中提供的元素原子核外电子排布情况进行分析、推断和归纳;核外电子排布规律的应用限于对1-18号元素,特别是不要拓展到副族元素。

(2)探究同周期元素性质(金属性和非金属性)的变化规律时,一要回顾第一节中关于金属性、非金属性强弱的判断依据,使学生明确探究的理论依据;二要做好教材中两组对比试验,引导学生归纳实验结论。

新课导入设计导入一前几节课,我们通过研究碱金属元素和卤族元素发现元素周期表除了能够给我们提供原子序数、元素名称、元素符号、相对原子质量等数据外,元素的排列方式还可以展现出元素之间的联系。

例如,同一主族元素结构、性质上都有一定的相似性和递变性,从而导致性质上也有一定的相似性和递变性。

除此之外,元素周期表还可以为我们提供哪些信息呢?导入二<设置情景>宇宙万物是由什么组成的?古希腊人以为是水、土、火、气四种元素,古代中国则相信金、木、水、火、土五种元素之说。

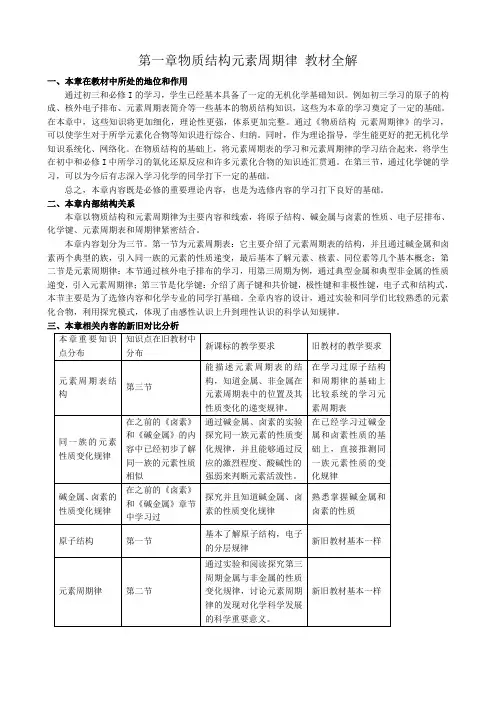

第一章物质结构元素周期律教材全解一、本章在教材中所处的地位和作用通过初三和必修I的学习,学生已经基本具备了一定的无机化学基础知识。

例如初三学习的原子的构成、核外电子排布、元素周期表简介等一些基本的物质结构知识,这些为本章的学习奠定了一定的基础。

在本章中,这些知识将更加细化,理论性更强,体系更加完整。

通过《物质结构元素周期律》的学习,可以使学生对于所学元素化合物等知识进行综合、归纳。

同时,作为理论指导,学生能更好的把无机化学知识系统化、网络化。

在物质结构的基础上,将元素周期表的学习和元素周期律的学习结合起来,将学生在初中和必修I中所学习的氧化还原反应和许多元素化合物的知识连汇贯通。

在第三节,通过化学键的学习,可以为今后有志深入学习化学的同学打下一定的基础。

总之,本章内容既是必修的重要理论内容,也是为选修内容的学习打下良好的基础。

二、本章内部结构关系本章以物质结构和元素周期律为主要内容和线索,将原子结构、碱金属与卤素的性质、电子层排布、化学键、元素周期表和周期律紧密结合。

本章内容划分为三节。

第一节为元素周期表:它主要介绍了元素周期表的结构,并且通过碱金属和卤素两个典型的族,引入同一族的元素的性质递变,最后基本了解元素、核素、同位素等几个基本概念;第二节是元素周期律:本节通过核外电子排布的学习,用第三周期为例,通过典型金属和典型非金属的性质递变,引入元素周期律;第三节是化学键:介绍了离子键和共价键,极性键和非极性键,电子式和结构式,本节主要是为了选修内容和化学专业的同学打基础。

全章内容的设计,通过实验和同学们比较熟悉的元素化合物,利用探究模式,体现了由感性认识上升到理性认识的科学认知规律。

三、本章相关内容的新旧对比分析四、本章课时安排及教学重难点第一节第一课时:“元素周期表”重点:元素周期表的结构难点:原子结构与元素周期表的位置相互推断第二课时:“元素的性质与原子结构”重点:元素的性质与原子结构的关系;碱金属、卤素的原子结构与性质的关系难点:金属族的性质递变和非金属族的性质递变规律的判断;金属活泼性强弱的判断规律第三课时:“核素同位素”重点:核素、同位素的概念理解难点:核素、同位素、元素、原子的概念区分与联系第四课时:“原子核外电子的排布”重点:原子核外电子的排布难点:原子核外电子的排布规律第五课时:“元素周期律”重点:同一周期元素的金属性和非金属性的变化规律难点:同一周期元素的金属性和非金属性的变化规律;元素非金属性强弱判断规律第六课时:“元素周期表和元素周期律的应用”重点:元素周期表和元素周期律的综合应用难点:元素的位、构、性三者之间的关系的应用第七课时:“离子键和离子化合物”重点:离子键和离子化合物的概念理解;电子式的书写难点:离子键的概念理解;电子式的书写第八课时:“共价键和共价化合物”重点:共价键和共价化合物的概念理解;化学反应的的本质理解难点:共用电子对的理解;极性键和非极性键的理解;被破坏的化学键类型判断第九、十课时:组织全章复习(包括单元练习题讲评)重点:元素周期表和周期律的综合应用;碱金属、卤素的性质;原子结构中各种微粒的相互计算难点:元素周期表和周期律的综合应用;原子结构中各种微粒的相互计算;化学键;核素同位素的概念理解五、本章每节课的教学流程及建议第一课时教学流程以门捷列夫发明元素周期表的故事引入→学生学习“原子序数=质子数=核电荷数=电子数”的应用范围→教师带领学生探究元素周期表的结构→学生自主探究元素周期表的应用→教师综合原子结构和元素周期表给学生学案练习。

第五章物质结构元素周期律第一节原子结构教材分析:本节以基本概念为主,原子结构知识是研究元素周期律的基础,它又是学习分子结构的基础。

本章是整个高一化学的重点,那么,它就是这个重点中的最基础部分,必须在教学中加强基本概念的教学,加强应用,突出教学难点。

本节教材共分三个部分:原子核、原子核外电子运动的特征、原子核外电子排布,其中在讲述原子核部分时,明确质量数的概念及其外延,还要介绍X的含义。

教学目的与要求:1.复习原子构成的初步知识,使学生懂得质量数和X的含义,掌握构成原子的粒子间的关系.2.使学生了解关于原子核外电子运动特征的常识.3.了解核外电子排布的初步知识,能画出1∽18号元素的原子结构示意图.教学重点:原子核外电子的排布规律.教学难点:原子核外电子运动的特征,原子核外电子的排布规律.教学方法:比较发现法、讲述法教学用具:课本、小黑板课型:新课课时: 2教学内容:第一课时新课的准备:课前复习,着重复习:⑴原子的构成;⑵原子的特点;⑶原子核的构成;⑷质子、中子、电子的质量;⑸质子、中子、电子的电性。

讲述:今天更加深入地研究原子的结构(引入课题)第一节原子结构新课进行:1、原子核比较:原子的构成:质子中子电子质量:1.67×10-27Kg 1.675×10-27Kg 9.1×10-31Kg相对质量:1.007 1.008 质子的1/1836电性:单位正电荷中性单位负电荷发现:⑴中子比质子略重;⑵中子数、质子数值约等于中子质子的相对质量;⑶原子量=原子相对质量=质子相对质量+中子相对质量+电子相对质量;质子相对质量≈质子数、中子相对质量≈中子数、电子质量忽略不计,则:质子数+中子数=原子近似原子量质量关系:Z + N = A让学生明确,质量数是原子的质量数,就是原子的近似原子量。

⑷表示原子的符号:X 质子数、电子数为Z,中子数为(A-Z)电性关系:原子:质子数=电子数=核外电子数阳离子:质子数>核外电子数阴离子:核外电子数>质子数练习:让学生写出常见元素原子的符号。

人教版必修2第一章《物质结构元素周期律》教材分析与教学建议广州市第47中学宫清丽一、本章内容的地位和功能物质结构和元素周期律是化学中的重要理论知识,也是中学化学中的重要内容。

通过这部分知识的学习,可以使学生对所学元素化合物等化学知识进行综合、归纳,从理论上进一步认识、理解。

同时,也作为理论指导,为学生继续学习化学打基础。

1.通过原子结构理论的学习,帮助学生在化学1的基础上进一步认识元素与物质结构的关系,并对必修一元素化合物知识进行综合、归纳、整合,实现由感性认识上升到理性认识;同时,使学生学会以此理论来指导后续的学习。

2.原子结构、元素周期律和元素周期表、化学键的相关知识在必修模块中起到承上启下的作用,学生结束元素化合物等感性知识的学习,进入抽象的逻辑性很强的理论知识的学习。

3.原子结构、元素周期律和元素周期表、化学键的相关知识在整套中学化学教材中以螺旋式上升的形式呈现。

必修一的学习为学生继续学习选修三打下基础。

化学键概念的建立,不仅能使学生了解化学反应中物质变化和能量变化的实质,还为学生认识有机化合物的结构打下基础。

二、内容结构与特点分析本章节线条清晰,逻辑性强。

第一节:纵向结构为线索。

在学生了解了元素周期表的结构后,以碱金属和卤族元素为代表,通过比较原子结构(电子层数、最外层电子数)的异同,突出最外层电子数的相同,并通过实验和事实来呈现同主族元素性质的相似性和递变性。

在此基础上,提出元素性质与原子核的关系,并由此引出核素和同位素的有关知识。

第二节:横向结构为线索。

先介绍原子核外电子排布,以1-18号元素为例,突出电子层数的不同和最外层电子数的递增关系,理论探究分析元素的电子层排布、原子半径和化合价的周期性变化,然后以第三周期元素为代表,通过实验和事实分析归纳出元素周期律。

第三节在前两节的基础上介绍化学键。

使学生进一步认识物质结构的知识,以及化合物的形成和化学反应的本质。

三、内容与教学目标要求1、人教版和山东版教材编写的区别注:山东版《化学键》和《化学反应与能量》列为一章通过对比可以看出,两种教材的编写各有精彩。

元素周期律(第一课时)教案篇一:元素周期律(第一课时)教案必修2 第一章物质结构元素周期律第二节元素周期律(第一课时)一、教材分析:通过初三和必修I的学习,学生已经基本具备了一定的无机化学基础知识。

例如初三学习的原子的构成、核外电子排布、元素周期表简介等一些基本的物质结构知识,这些为本章的学习奠定了一定的基础。

在本章中,这些知识将更加细化,理论性更强,体系更加完整。

通过《物质结构元素周期律》的学习,可以使学生对于所学元素化合物等知识进行综合、归纳。

同时,作为理论指导,学生能更好的把无机化学知识系统化、网络化。

在物质结构的基础上,将元素周期表的学习和元素周期律的学习结合起来,将学生在初中和必修I中所学习的氧化还原反应和许多元素化合物的知识连汇贯通。

在第三节,通过化学键的学习,可以为今后有志深入学习化学的同学打下一定的基础。

总之,本章内容既是必修的重要理论内容,也是为选修内容的学习打下良好的基础。

二、教学目标:知识目标:1、知道元素原子核外电子排布规律;2、掌握元素原子核外电子排布、原子半径、主要化合价周期性变化。

能力目标:提高学生们归纳整理的能力。

情感、态度、价值观目标:学会总结,学会概括,体会结构决定性质的理念。

三.教学重点难点:重点:元素原子核外电子排布、原子半径、主要化合价周期性变化。

难点:知道元素原子核外电子排布规律。

四、学情分析:通过初三和必修I的学习,学生已经基本具备了一定的无机化学基础知识。

例如初三学习的原子的构成、核外电子排布、元素周期表简介等一些基本的物质结构知识,这些为本章的学习奠定了一定的基础。

五、教学方法:学案导学六、课前准备:学生学习准备:导学案- 1 -教师教学准备:投影设备七、课时安排:一课时八、教学过程:(一)、检查学案填写,总结疑惑点(主要以学生课前板书答案展示的方式)(二)、情景导入,展示目标:老师:原子结构大家在初中就已经了解了,刚才通过同学们对导学案的展示已经对原子结构了解的不成问题了,那么核外电子具体怎样排布?有什么规律特点,以及元素周期表能够体现出哪些结构规律,与元素性质规律有什么联系,是我们这节课要探讨的内容。

《元素周期律》说课稿下文是关于化学《元素周期律》的说课稿范文。

欢迎参考! 《元素周期律》说课稿(一)说课我说课的课题是《元素周期律》。

一、教材分析:教材的低位和作用,本节内容选自人教版化学2《必修》章《物质结构元素周期律》第二节,本节教学安排在元素周期表的教学之后,由于元素周期律主要是在原子结构的基础上归纳得出的,原子结构知识是研究元素周期律的理论基础,既有利于学生从本质上认识元素周期律又有利于巩固原子结构的知识。

将本节教材的教学安排在元素周期表的教学之后,由于元素周期表是元素周期律具体表现形式,增强学生对元素周期律学习的探究性。

本节教学内容属于基础理论的教学,在学生了解了钠镁铝铁等元素及其化合物,以及卤素知识,原子结构的理论知识等基础上,引导学生探究元素性质和原子结构的关系,揭示元素周期律的实质,通过本节内容的学习,既能巩固原子结构的知识,又能巩固元素周期表的教学,通过本节内容的学习,可以促使学生对以前学过的知识进行概括、总结,实现由感性认识上升到理性认识;同时也能使学生以此为理论指导,来探究以后将要学习的化学知识。

二、教学目标:知识与技能要求:了解主要化合价与元素金属性、非金属性的周期性变化。

过程与方法要求:培养学学生分析问题,总结归纳的能力。

情感与价值观要求:认识事物变化过程中量变引起质变的规律性。

三、本节教学难点与重点元素周期表和元素周期律的意义【课标要求】知识与技能要求:了解主要化合价与元素金属性、非金属性的周期性变化。

过程与方法要求:培养学学生分析问题,总结归纳的能力。

情感与价值观要求:认识事物变化过程中量变引起质变的规律性。

【教学重点】元素周期表和元素周期律的意义【教学方法】讨论、比较、归纳。

【教学过程设计】【复习导入】1、回忆有关元素原子核外电子的排布规律;2、听写1——18号元素符号以及它们的原子结构示意图。

课件(课件出示1——18号元素原子结构示意图)[思考与交流]请大家总结一下,随着原子序数的递增,原子核外电子层排布有何规律性变化?[归纳与整理]板书二、元素周期律课件(随着原子序数的递增,原子核外电子层排布变化的规律性)原子序数电子层数最外层电子数1~2 1 1~23~10 2 1~811~18 3 1~8结论1:随着原子序数的递增,元素原子的最外层电子排布呈现周期性变化。