广西三江侗族风雨桥和鼓楼

- 格式:doc

- 大小:10.69 MB

- 文档页数:26

广西名胜古迹广西历史悠久,古人类、古建筑、古文化遗址、古水利工程、石刻、墓葬等古文物及革命斗争纪念遗址众多。

今天店铺在这里为大家介绍一些广西名胜古迹,欢迎大家阅读。

最著名的侗族民族建筑程阳风雨桥又称“永济桥”,是广西最著名的侗族建筑,位于三江侗族自治县县城以北20公里的林溪乡程阳村,建于1920年。

风雨桥为侗族人民来往憩息、避风雨之佳境,也是侗家青年聚会、恋爱之雅处。

它和鼓楼一样,同是侗乡的特有标志。

大圩古镇大圩古镇是广西古代“四大圩镇”之一。

大圩古镇始建于公元200年。

古老的大圩老街顺着漓江绵延2公里长,不宽的街道上铺着青石板,石板路两边是保存完好的老房子。

大圩古镇在漓江东岸,父子岩东南,磨盘山北,距桂林23公里水程。

史载,古镇始建于北宋初年,中兴于明清,鼎盛于民国时期,距今已有千年历史,远在600年前,大圩以其“大”,成为广西四大圩镇之最。

大圩古镇曾名长安市、芦田市,通称大圩。

汉代已形成小居民点,北宋时已是商业繁华集镇,明为广西四大古镇之一。

其商业初兴于宋,曾设税官;中兴于明,清光绪三十一年《临桂县志》称“水陆码头”,抗日时期有“小桂林”之称,赶圩人数高达1万余人,泊船多达二、三百艘,地方商业文化积淀深厚,特色鲜明。

扬美古镇扬美古镇,位于南宁市的西南部,距离南宁市区仅36公里,公路、水路、铁路俱通过这里。

扬美古镇始建于宋代,繁荣于明末清初,至今已有上千年的历史。

自建镇到民国年间,一直是近百公里范围的商品集散地,繁荣一时,素有“小南宁”之称。

扬美是南宁市明清古建筑保留得最为完整的地方,保留下来的文化遗产遍布全镇,现有二百多处,大多分布在古镇内的各街巷里,特色鲜明的明清民居有的还完好无损,因此今天又得名“扬美古镇”。

以古镇、老街、碧水、金滩、奇石、怪树著称,也是辛亥革命党人黄兴、梁烈亚进行革命活动的根据地。

现有700余栋明清建筑。

保留较为完整的景点有:清代一条街、明代民居、魁星楼、黄氏庄园、古埠码头等,扬美江滩以及周围的左江亦风景如画,其青坡怀古、剑插清泉、滩松相呼、雷峰积翠、亭对江流、金沙月夜、龙潭夕影、阁望云霞等八景尤负盛名。

191作者简介:刘冬(1977— ),女,汉族,广西柳州人。

主要研究方向:博物馆、陈列展览。

侗族在我国是一个有着悠久的历史文化的民族,主要分布于贵州、湖南、广西三省(区)毗邻地区。

他们的村寨大多修在河溪两旁,侗族没有自己的文字,但是却创造了侗族大歌、鼓楼、风雨桥等一大批优秀的物资和精神文化遗产,侗族文化的传承更多依靠的是物资文化和精神信仰。

侗族鼓楼和风雨桥是侗族创造的物质文化遗产的代表,是侗族文化和精神信仰的重要的载体。

一、侗族风雨桥文化“风雨桥”在建筑史上称为廊桥或楼桥,俗称花桥,又称“福桥”,“风雨桥”这个称呼,是1965年郭沫若为广西三江县的程阳桥题诗——“艳羡林溪风雨桥,桥长廿丈四层高”以后,才广为流传的。

侗族风雨桥一般用大青石作桥墩,桥身为杉木结构,由桥梁、桥廊、桥亭组成,风雨桥一般长五、六十米,宽四、五米。

桥台上为长廊,长廊中绘有以神话传说、历史故事、奇花异草为题材的五彩绘画,既增加了桥的美感,又增加了桥的艺术价值。

侗族风雨桥另外还有对联、匾额和题词等,侗乡的风雨桥不仅可使人过桥、休息、避风雨,还可使人欣赏到侗家艺术。

风雨桥多建在村头寨尾,起着“堵风水,拦村寨”的作用,桥的中间阁楼往往设立神龛,神龛边必须背靠下游,面朝上游,这样神灵才能镇桥护寨。

现存著名风雨桥三江岜团风雨桥、三江程阳永济风雨桥、龙津桥、黎平孟彦镇风雨桥、黎平地坪风雨桥、通道回龙桥、龙胜平等风雨桥。

(一)侗族风雨桥是侗民族精神和信仰的载体侗族信仰万物有灵,信仰的神灵包括自然界的山神、土地神、水神、火神、天地神、日月神、雷神,侗族的祖母神“萨岁”,外来宗教包括佛教、基督教、道教。

在古代,侗族的经济生活主要来源于水田和山林,因此村寨选址多依山傍水,村寨后的山为神山,为村寨的“养寨山”、“龙山地脉”,禁止砍伐,而村前的河流里有水神,会给村寨带来财喜,但有时也会把财喜冲走。

出于保护村寨,阻挡不好的风水,拦下好的风水的目的,因此侗族多在村头寨尾建风雨桥。

侗族的风俗习惯“月也”,是这一村群众到另一村作客,并以吹芦笙或唱歌、唱戏为乐的社交活动。

农闲斗牛,是集体娱乐之一。

届时老少咸集,人山人海,欢声四起,锣鼓喧天,铁炮震动山谷。

有外寨客人途经本寨,则阻之于寨边,以歌对答,谓之“塞寨门”。

“行歌坐月”又称“行歌坐夜”,是青年男女进行社交和谈情说爱的通称。

有自己的民间戏曲——侗戏。

鼓楼、风雨桥、风雨亭是侗族的主要标志。

风雨桥因桥上建有长廊式,可遮蔽风雨的桥屋而得名。

现有人口2514014,主要分布在贵州、湖南、广西三省(区)毗邻的黔东、玉屏、新晃、通道、芷江以及三江等县。

侗族主要从事农业,以种植水稻为主,特产糯谷,以香禾糯最享盛名。

侗族的名称,最早以“仡伶”,后曾出现峒蛮”、“峒苗”、“峒人”、“洞家”等名称。

新中国成立后统称侗族。

民间多称“侗家”。

侗族有自己的语言,属汉藏语系壮侗语侗水语支。

原无民族文字,20世纪50年代创制了侗文。

现在大部分通用汉文。

侗族地区一向被誉为“诗的家乡,歌的海洋”。

侗族诗歌韵律严谨,题材多样,尤以多声部无伴奏的侗族大歌为传统文化最精粹的部分,在文学和音乐方面都有极珍贵的价值。

侗族擅长建筑。

结构精巧、形式多样的侗寨鼓楼、风雨桥等建筑艺术具有代表性。

侗锦、侗布、挑花、刺绣以及银饰工艺品等,都充分表现了侗族多彩多姿的传统文化特色。

侗寨一般建在依山傍水之处,风光绮丽,寨前有“多金”(寨门),一来装点宅寨,二来抵御外患。

寨内有禾堂,是议串、娱乐和晒物的地方。

寨前寨后,古木参天,名叫风水树。

周围棕榈成排,竹林掩映,花木点缀。

寨内的房屋,保留着木楼式的民族建筑特色。

吊脚楼,开口屋,或三柱两瓜,或五柱五瓜,四扇六扇不等。

屋的高度,按照侗族的规矩,“要想发,不离八’’,或1.88丈,或l.68丈……杉、松为柱,杂木为枋,不用一铁一钉,全由卯榫嵌合。

附属建筑的配置,有“屋后有仓不吉利,屋前有圈不安宁”的忌讳,畜圈设在吊脚楼下或厢房一侧,仓屋建于屋前或楼上。

岩寨鼓楼是侗族鼓楼中的一种,位于广西壮族自治区的三江侗族自治县。

鼓楼是侗族村寨中的重要建筑,被誉为侗族村寨的标志和灵魂。

岩寨鼓楼作为其中的代表,不仅具有独特的建筑美学价值,还在侗族人民的生活中发挥着重要作用。

鼓楼一般为多层木结构建筑,以杉木凿榫衔接,不使用钉铆,结构精巧且稳固。

其外观形态独特,楼檐一般为六角、八角或四角,重檐层层叠叠,从上而下逐渐增大。

鼓楼内部中央通常有四根大柱作为主柱,支撑楼梁,外围则由多根小柱以榫衔接,形成稳固的结构。

在鼓楼的大梁上,通常会悬挂一面皮鼓,这也是鼓楼得名的由来。

岩寨鼓楼不仅在建筑结构上具有独特性,而且在侗族人民的生活中扮演着多重角色。

它是侗族村寨的集会议事中心,也是人们进行拜祭、休息和娱乐活动的场所。

此外,鼓楼还是处理村寨内部纠纷、明断是非的公堂,以及在紧急情况下击鼓聚众的指挥所。

青年男女也常在鼓楼内相互交往、谈情说爱。

在岩寨鼓楼前,通常有一块用青石板或卵石铺垫的场地,称为“鼓楼坪”,旁边往往还建有戏台。

在鼓楼坪上,侗族人民会进行各种文化娱乐活动,如赛芦笙、舞龙灯、踩歌堂、演侗戏等。

总的来说,岩寨鼓楼作为侗族文化的重要载体,不仅展示了侗族人民的建筑智慧,也承载着丰富的侗族文化内涵。

它是侗族村寨的象征,也是侗族人民生活和文化的重要体现。

风雨桥的卯榫结构特征浅析摘要:古人云:逢山必有路,逢水必有桥。

在我国西南地区,以广西三江侗族自治县为实地考察对象,发现侗寨随处可见大小不一,古朴精巧的廊亭式木桥——风雨桥。

三江风雨桥是一种由桥、廊、亭组合而成的,别具建筑特色,与鼓楼、侗歌并称侗寨三宝。

风雨桥除了基座外,其余全部用杉木穿斗式的处理,不用一铆一钉的卯榫结构贯穿而成,这是三江侗族风雨桥的特色也彰显了桥文化的宏厚。

关键词:风雨桥;卯榫结构;文化内涵1、引言风雨桥的特别之处除了独具侗族特色的廊亭式设计外,全桥的屋顶木构架基本采用穿斗式处理,疏檩与密檩的穿斗式构架形式针对具体情况而灵活的运用,堪称我国传统木屋结构综合应用的典范。

穿斗结构可以使桥梁形成高低错落、凹凸进退、变化丰富的形体,适应于侗族山多溪多的地理环境。

因此,风雨桥的柱、梁、枋、檩构件的接头均用卯榫结构,即不用一钉一铆,靠的是木工精确的嵌槽技艺。

2、风雨桥的整体建筑结构实地考察的风雨桥一般桥长为10—100米,同时也有新建的风雨桥长达150米的。

桥身的长短不一视地理环境和经济有关,但桥的外部结构自上而下分为基座、桥跨与亭廊。

基座也就是风雨桥的桥墩,桥的基础设施,由清条石垒砌而成的桥墩,坚固防洪。

若在溪流较小的风雨桥,桥墩的位置往往是堆砌在溪流的两端,只有跨度大的风雨桥在河中会垒砌多个桥墩。

著名的三江程阳风雨桥河中央就有三座桥墩。

风雨桥的桥跨为木结构,在桥墩上放置的两排杉木是作为托架梁用的,基座上采用悬臂托架来支撑主体桥跨结构。

托臂式的桥跨结构在遇到洪水泛滥时既能排洪又能在天气炎热时透风。

杉木是三江侗族自治县盛产的木材,既美观又防潮,大大地减少了风雨桥的建造成本。

亭廊,风雨桥的桥廊和亭阁结构。

也是最直接感知风雨桥特色的外部构筑。

桥廊是风雨桥最实用的部分,一般规模的廊面会设一层廊屋,为当地人们遮风挡雨,乘凉休憩提供便捷。

又能保护整个桥面免受风雨的腐蚀,更重要的是后来还发明了人畜两用的风雨桥。

论侗族的建筑风格外国语学院08英语6班王玉杰0804014620侗族是中华人民共和国的一个少数民族。

我国的侗族分布在贵州省的黎平、从江、榕江、天柱、锦屏、三穗、镇远、剑河、玉屏,湖南省的新晃、靖县、通道,广西壮族自治区的三江、龙胜、融水等县。

侗族聚居地多为山区且气候多雨潮湿,为防湿毒蛇虫兽的侵袭,底层不住人,只用来饲养家禽,安气、置柴草,放置农具和重物等。

侗族的建筑风格为干栏式建筑。

下面我将从侗族的风雨桥,吊脚楼和鼓楼这三方面介绍一下侗族的建筑风格。

风雨桥在贵州、广西的侗乡,有许多非常有名的鼓楼和风雨桥。

这些建筑属于汉末至唐代的古建筑,其结构之严谨,造型之独特,极富民族特色。

整座建筑不用一钉一铆和其它铁件,皆以质地上乘的杉木楔子衔接,拔地而起。

风雨桥又称花桥,是侗族建筑中最具特色的民间建筑之一。

苗寨喜欢靠山居住,所以侗寨大多数修在河边,溪边。

因此,侗寨就出现了石拱桥、石板桥等。

而最富民族特色的便是风雨桥。

最具盛名的风雨桥是位于广西三江侗族自治县马安寨的程阳桥是风雨桥的代表。

因桥上建有廊和亭子,既可行人,又可躲避风雨,故称风雨桥。

其结构以桥墩、桥身为主的两部分。

墩底用生松木铺垫,用特制的油灰粘合料石砌成菱形墩座,上铺放数层并排巨杉圆木,再铺木板作桥面,桥面上盖起以瓦为顶顶长廊桥身。

桥身用四根柱子将楼抬起,桥顶建造数个高出桥身的瓦顶数层飞檐翘起角楼亭、美丽、壮观。

五个石墩上各筑有宝塔形和宫殿形的桥亭,逶迤交错,气势雄浑。

长廊和楼亭的瓦檐头均有雕刻绘画,人物、山水、花、兽类色泽鲜艳,栩栩如生,是侗乡人民智慧的结晶,也是中国木建筑中的艺术珍品。

程阳桥又叫永济桥、盘龙桥,是侗寨风雨桥的代表作,是目前保存最好、规模最大的风雨桥,是侗乡人民智慧的结晶,也是中国木建筑中的艺术珍品。

始建于19 12年,于1 92 4年建成,1982年被列国家重点文物保护单位。

程阳桥为木石结构大桥,桥面架杉木,铺木板,桥长77.76 米,桥道宽 3.75 米,桥面高11.52米。

广西三江侗族风雨桥

和鼓楼

广西三江侗族风雨桥和鼓楼仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢3

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢4

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢5

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢6

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢7

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢8

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢9

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢10

侗族有三大国宝——鼓楼、花桥和大歌,风雨桥是侗族独有的桥,为侗族建筑“三宝”之一。

是侗族人民引以自豪的又一民族建筑物。

由桥、塔、亭组成。

全用木料筑成,桥面铺板,两旁设栏干、长凳,桥顶盖瓦,形成长廊式走道。

塔、亭建在石桥墩上,有多层,檐角飞翘,顶有宝葫芦等装饰,被称为世界十大最不可思议桥梁之一。

因行人过往能避风雨,故名。

其中三江风雨桥为世界上最长风雨桥,该桥不论高度、长度,还是外形设计,都堪称世界之最。

鼓楼是侗乡具有独特风格的建筑物,在侗族历史上,凡有重大事宜商议,起款定约,抵御外来官兵骚扰,均击鼓以号召群众。

由寨中“头人”登楼击鼓,咚咚鼓声响彻村寨山谷,就能迅速把人集中起来。

无事是不能随便登楼击鼓的。

| 来自摄影师“左眼睛”的的作品。

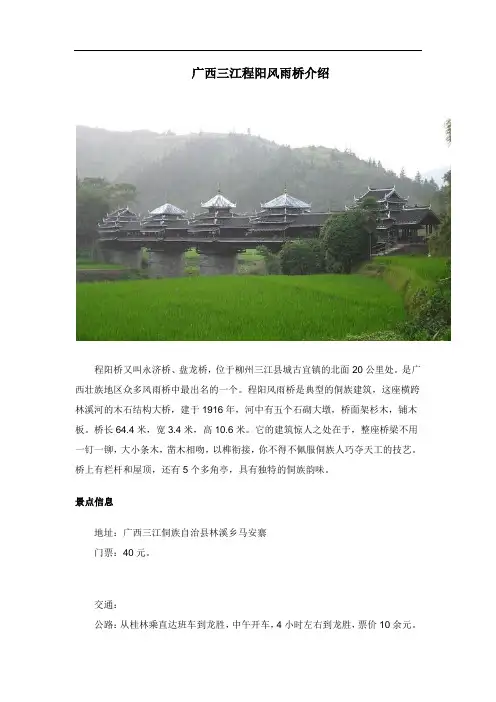

广西三江程阳风雨桥介绍程阳桥又叫永济桥、盘龙桥,位于柳州三江县城古宜镇的北面20公里处。

是广西壮族地区众多风雨桥中最出名的一个。

程阳风雨桥是典型的侗族建筑,这座横跨林溪河的木石结构大桥,建于1916年,河中有五个石砌大墩,桥面架杉木,铺木板。

桥长64.4米,宽3.4米,高10.6米。

它的建筑惊人之处在于,整座桥梁不用一钉一铆,大小条木,凿木相吻,以榫衔接,你不得不佩服侗族人巧夺天工的技艺。

桥上有栏杆和屋顶,还有5个多角亭,具有独特的侗族韵味。

景点信息地址:广西三江侗族自治县林溪乡马安寨门票:40元。

交通:公路:从桂林乘直达班车到龙胜,中午开车,4小时左右到龙胜,票价10余元。

在龙胜乘到三江的班车,约3小时路程,票价10元左右。

三江有去程阳的班车,票价3元;搭摩托去程阳风雨桥10元钱。

1、桂林—三江(普通车):时间:7:10,11:10。

票价:17元。

车程:4个小时左右。

注意:汽车站的表上的8:40的那趟车以取消。

2、桂林—龙胜(快巴):时间:7:00—18:00每一小时一班。

票价:15元。

车程:2个小时20分。

龙胜—三江(中巴):时间:每40分钟一班。

票价:8元。

车程:2个小时20分。

3、柳州—三江(中巴):时间:每40分钟一班。

票价:20多元。

车程:5个小时左右。

4、融水—三江(中巴):时间:每40分钟一班。

票价:10元左右。

车程:2个多小时。

5、从江—三江(中巴):时间:每40分钟一班。

票价:8元左右。

车程:2—3个小时。

6、三江—程阳(中巴):时间:每40分钟一班。

票价:3元。

车程:40分钟—一个小时。

注意:是乘往林溪方向的车。

7、三江—马胖(中巴):时间:每40分钟一班。

票价:4—5元。

车程:40分钟—1个小时45分。

注意:是乘往八江方向的车。

8、三江—独峒(中巴):时间:每40分钟一班。

票价:6—7元。

车程:2个小时铁路:T5次车柳州下车,换5536次车,19元到三江县。

然后转车去程阳风雨桥。

柳州三江导游词亲爱的游客朋友们,大家好!欢迎来到柳州三江,我是你们的导游。

今天,就让我带着大家一同领略三江独特的魅力。

三江位于广西壮族自治区北部,是一个充满着浓郁民族风情和自然风光的地方。

这里有侗族、苗族、瑶族等多个少数民族聚居,独特的民族文化犹如一颗颗璀璨的明珠,镶嵌在这片土地上。

咱们先来说说三江的侗族文化。

侗族大歌,那可是世界非物质文化遗产,当侗族的男女老少们一起放声歌唱,那和谐美妙的和声仿佛能穿透心灵,让您感受到他们对生活的热爱和对自然的敬畏。

而侗族的鼓楼和风雨桥,更是建筑艺术的杰作。

鼓楼高耸入云,飞檐翘角,不仅是侗族人民聚会、议事的场所,更是侗族文化的象征。

风雨桥则横跨江河,桥廊上有着精美的雕刻和绘画,走在桥上,仿佛穿越了时空。

说到这,就不得不提程阳八寨了。

这里完好地保存着侗族的传统建筑和生活方式。

沿着青石铺就的小路漫步,您会看到古朴的吊脚楼错落有致地分布在山水之间。

在寨子里,您还能品尝到正宗的侗族美食,比如酸鱼、酸肉、油茶等等。

这些美食独特的风味一定会让您的味蕾留下深刻的记忆。

除了侗族文化,三江的自然风光也是美不胜收。

丹洲古城,四面环水,犹如一颗遗世独立的明珠。

城内古街古巷,充满了历史的韵味。

而石门冲景区,则是一片原始森林,溪流潺潺,飞瀑流泉,空气清新得让人陶醉。

三江还有丰富的民俗活动。

每逢重大节日,侗族人民都会举行盛大的庆祝活动。

比如芦笙节,人们身着盛装,吹起芦笙,跳起欢快的舞蹈,热闹非凡。

还有多耶舞,大家手拉手围成圈,边唱边跳,那种欢乐的氛围能让您瞬间融入其中。

在三江,您还可以亲自参与一些传统的手工艺制作,比如侗族的织锦和刺绣。

感受那一根根丝线在手中变成精美的图案,这不仅是一种体验,更是对民族文化的传承。

另外,三江的夜晚也是别有一番风情。

灯火辉煌的鼓楼和风雨桥,在夜色中显得更加神秘而美丽。

此时,找一家临江的小店,坐下来,听着江水的流淌声,感受着微风的轻抚,一切的烦恼都会烟消云散。

总之,柳州三江是一个充满魅力的地方,这里有独特的民族文化,美丽的自然风光,热情好客的人民。

侗族木构建筑营造技艺一、简介侗族木构建筑营造技艺是广西三江县最出色的民族民间传统文化表现形式。

三江侗族木质建筑以风雨桥、鼓楼为代表,不仅造型美观,而且工艺堪称一绝。

整座建筑凿榫打眼、穿梁接拱、立柱连枋不用一颗铁钉,全以榫卯连接,结构牢固,接合缜密,有极高的工艺和艺术价值。

三国时期,侗族先人"依树积木,以居其上,名曰干栏",逐渐形成木构建筑营造技艺。

侗族村寨的建筑时,有一些最基本的构件:鼓楼、萨堂(祖母祠)、戏台、民居、禾晾、禾仓、寨门、凉亭、风雨桥,鼓楼前的歌坪。

这十大件实际上已构成了一个完整的侗族村寨聚落于社区中的一个建筑群,其中最重要的当然是鼓楼、民居、萨堂、风雨桥了。

二、建筑特点鼓楼是一个寨子的中心,鼓楼附近是歌坪、戏台、萨堂,这四部分构成了侗寨的核心圈。

紧紧地周绕着鼓楼的是民居住房圈,再外一圈是禾晾和禾仓,接着是寨门、凉亭、风雨桥。

侗族的建筑匠师皆为当地的侗族民间工匠,侗族称为"梓匠"。

在设计鼓楼、风雨桥以及民居等时,他们凭借的工具只是一杆传统的度量尺,称为"匠杆"。

"匠杆"用一片竹子临时制成,长度相当于房屋中柱的长度,刮去青皮,用曲尺、竹笔和凿刀把一座楼房的柱、瓜、梁、檩、枋等部件的长度和尺码绘刻在上面,使用起来,横比竖量,无不得心应手。

传统的侗族匠师还使用一套世代相传的建筑符号,一般有26个符号,但常用的只有13个。

这些像汉字又不是汉字的符号只有侗族的匠师才看得懂,它们被刻在"匠杆"上和建筑构件上,这种侗族乡土的建筑学工具不愧为一种简便易用的工具,虽然简易但却有神机妙用。

1、寨门侗族的寨门为"井干式"木构建筑,侗族称之为"现"。

一般几十到百来户的侗寨,其寨门都修建得比较朴素,也不高大,大约宽1.6米左右,高3米左右。

比较大的寨子就要把寨门修建得大一些,装饰也要讲究一些。

侗族文化的代表、建筑艺术的结晶--侗族鼓楼一、序说建筑,“是一门最早的艺术”。

恩格斯曾说过,人类在原始社会末期,就已经有了“作为艺术的建筑术的萌芽”。

据考证,侗族建筑艺术典范之一的鼓楼,其历史可追溯至侗族社会的原始氏族早期。

鼓楼最初的模样,是由一棵荫护侗族初民的大杉树演化而来,现今一些偏僻的侗寨仍然保存摹仿一棵大杉树建造的“独脚”(独柱)鼓楼,这些鼓楼为后人研究侗族早期建筑艺术提供了实物标本。

“建筑作为一种艺术,比其它各种实际活动更专一无二地服从美感要求。

”随着社会的发展、历史的推移和审美意识的嬗变,代表侗族建筑艺术典范之一的鼓楼,自然“服从美感要求”,由原先的“独脚”向四柱、六柱演变,其造型也越发雄伟、壮观。

现今,在侗寨山乡里,鼓楼和风雨桥齐名,饮誉海内外。

鼓楼与风雨桥、吊脚楼、寨门楼等所构成的建筑景观,风格独具,艺术韵味浓烈,其质朴、自然,与环境有机融合的“天人合一”的风景特质,回应了当今世界性的生态思潮。

在这个意义上说,侗族建筑艺术不仅有其完整、独特的体系,而且有其与现代生态急切呼唤的终极意义。

无庸置疑,极有研究价值、观赏价值及审美价值的侗族建筑艺术,它是人类建筑长廊里的瑰宝、明珠,在建筑文化史上应占有一席之地。

三江侗族自治县独峒乡高定村独脚鼓楼二、侗族建筑艺术的美感特征(一)单座建筑的壮观、清雅美鼓楼鼓楼属木质多层塔式高亭形结构。

鼓楼的外形平面均为偶数,有八面、六面、四面倒水等样式,外形立面均为奇数重檐,有三层、五层、七层,多的十几层。

平面与立面的一组数字,一为偶数,一为奇数,其奥秘与宗教有关。

榕江三宝鼓楼八协鼓楼平面与立面样式,建筑图引自《桂北民间建筑》鼓楼的建筑工艺,堪称精妙绝伦。

鼓楼的整体以杉木做柱枋凿榫衔接,横穿斜套,纵横交错,结构严谨牢固,却不费一钉一铆。

能工巧匠们修建鼓楼时,没有统一的图示或图纸,仅凭一根“香杆”(竹片)和“线”(竹条)画着“V(上)、≯(中)、Z(下)”等数码做标尺,魔术般的遵循“美的尺度”,建造出令人赞叹不已的鼓楼来。

清中晚期广西三江地区侗族风雨桥建筑造型演变探析文/刘洪波 Liu Hong-bo【摘要】摘要:侗族风雨桥是中国古代廊桥中的一种地域类型。

清代初期,中央集权为强化对少数民族地区的文化同化,汉族廊桥文化与其它文化传播到西南少数民族地区。

根据对广西三江县及其周边地区古代风雨桥的考察发现,在清代中期至清代后期,风雨桥建筑在平面和立面的造型上发生了较大的变化,一方面是内部信仰活动空间的变化,一方面是鼓楼建筑造型融入到风雨桥建筑的营造之中,形成了广西三江地区独特的风雨桥建筑造型风格。

【期刊名称】山西档案【年(卷),期】2016(000)004【总页数】4【关键词】清中晚期;三江;侗族风雨桥;建筑造型;演化侗族风雨桥属于中国古廊桥中的一种类型,主要分布在湘黔桂侗族聚集区内,侗族风雨桥因为造型独特,文化内涵丰富,越来越受到外界的关注。

学界对于侗族风雨桥的研究主要有桥梁工程学、建筑学和人类学等领域,主要对其支撑体系、布局及风雨桥精神及其文化功能进行研究,鲜见有造型演化的研究。

本文以广西三江县、湖南通道县坪坦乡(1954年以前属于广西三江县管辖)和贵州黎平地坪乡(与广西三江县接壤)等地区侗族风雨桥为研究对象,对其造型样式的演化进行系统梳理。

一、清代中期坪坦乡风雨桥的造型特征根据对侗族传统集聚区现存古代风雨桥碑刻记载的考察,现存古代侗族风雨桥始建年代较早的均为清乾隆时期,湖南通道坪坦乡及靠近广西三江县的陇城镇的风雨桥有:普济桥、廻龙桥、文星桥、观月桥等,出现的地点和时间都比较集中,其中普济桥和廻龙桥规模较大,结构相对复杂,保护较好,是研究侗族风雨桥清中期的典型案例。

湖南通道普济桥(见图1)位于坪坦河上,系单孔伸臂悬梁穿斗式木构架廊桥,始建于清乾隆二十五年(1760),桥长31.4米,宽3.8米,单孔拱券,净跨19.8米,桥的两岸各一个半空心石墩,伸臂梁插在石墩内,以大卵石弹压,然而叠梁再压卵石,直至两岸伸臂合拢。

这种工艺,与浙江、福建宋明时期的古廊桥基本相同。

广西三江侗族木结构古建筑建造工艺分析摘要:为加强传统文化的保护与传承,本文对广西三江侗族木结构古建筑建造工艺进行探究。

首先对三江侗族的文化与建筑工艺做简单介绍,而后以鼓楼、风雨桥、木质结构民居三种木质建筑物进行详细说明,仅供参考。

关键词:三江侗族;木结构古建筑;建造工艺引言随着现代化城市的加速发展,承载我国传统文化的木质结构房屋建筑数量逐年减少。

不断涌现出的混凝土木组合结构、钢木组合结构等新型木材与非木材建筑结构形式虽然有着一定的建造使用优势,但与传统的纯木结构相比,现代气息过于浓烈,无法对传统的民族建筑文化进行展现与传承。

1三江侗族三江作为一个多民族聚居地,因位于苗江、巡江、榕江的交汇处,因而得名三江。

这里的侗族人口占总人数的60%,因此,也被人们称为三江侗族聚居地。

由于地理位置得天独厚,肥沃的土壤滋养着这里的植物与人们,在所有农业生产种类中,茶产业属于最为突出的经济性作物。

因此,该地区的油茶林为主要经济林,让生活在这里的人们获得了财富与安逸的生活。

当地较为传统的木结构建筑使用的原材料是人工种植的杉木,这种木材由于生长的周期非常长,因此年轮细密柔润、油量指数较低、结构坚韧轻盈,非常适合建造建筑。

与此同时,此种木材能够散发出自然香味,甚至可以抑制空气中的细菌生长,作为居住用房的使用木材,具备气味舒心的特点。

2三江侗族木结构建筑建造工艺类型2.1鼓楼鼓楼在侗族传统文化中扮演着非常重要的角色,不仅对外展现着侗族人民的智慧,也为这里的人们带来了丰富的旅游资源。

本文对矗立在三江民族广场上的鼓楼进行了深刻的实际调查与分析。

首先,鼓楼的高度可达数十米。

同时整栋楼主要以木质结构的柱子作为支撑,因其承受着建筑与居住人口的全部重量,所以支撑木柱直径超过70cm。

而超过70cm的树木,树龄均在百年以上。

通常情况下,鼓楼的建造面积也较大,占地面积多500~600㎡。

鼓楼的建造用材全部为木头,无论是楼梯、大门、房顶还是人们居住的房间。

侗族民俗雕塑系列创作有感作者:赵忠勤来源:《美术界》 2015年第7期文/ 赵忠勤我的家乡在广西柳州三江侗族自治县林溪乡,那里有侗族风雨桥、鼓楼、干栏式木构建筑,有许多勤劳淳朴、善良的侗族人,那里保留了古时民族传统文化、饮食生活习惯。

每次回家乡看到身穿侗族服饰的侗族人,总有莫名的感动,儿时记忆瞬间浮现于眼前。

自从很小的时候就经常听到侗族老人们在鼓楼里和风雨桥上唱侗歌,那些歌曲古老、神秘、自然,就像百灵鸟的呼唤声穿梭于青山绿水间,引领我的灵魂在大自然中自由飞翔。

当清晨的阳光普照在青山绿水间时,侗族人民便开始了一天的劳作,男人上山砍柴打猎,妇女们便在家忙于家务照顾孩子,这些让我联想到了中国古时男耕女织的年代,侗族延续了这样的一种民族传统。

儿时,当村寨新建鼓楼、风雨桥时我会虔诚地去学习师傅们怎么量取木料、凿榫,学习雕刻师雕刻瓦檐上的龙、凤等图腾崇拜的灵物,有时候自己也拾起一小块木料琢磨着便雕了起来。

时常与小伙伴们在田间收集泥土捏出自己心中的向往。

时至今日,当看见那些土色的雕塑泥时便时常回忆,因为它蕴含了侗乡的温情,也唤起了我儿时那懵懂的记忆,这些让我走向了雕塑的这一条艺术道路,并且一直往这条路走下去!雨水滋润着大地,万物复苏,大自然便更增添活力。

每日清晨,太阳初升,侗家人便有规律的上山劳作,尽情洒下每一滴辛勤的汗水,人与自然和谐相生,向大自然索取,必将回馈于大自然。

在辛勤的劳作下,糯米熟了,收割时节总令人愉快,此刻,侗寨男女老少迎接喜庆佳节,每位侗家同胞脸上因此热情洋溢。

寨头寨尾的妇女准备糯米糍粑,用祖上承传下的舂米之具舂在每一粒糯米上,侗家人对于生活的自信、向往与深存感恩之心,因此,幸福感深植于侗寨。

这时,侗家人把自酿的米酒、酸鱼、酸肉、糯米糍粑等食材摆放于风雨桥与鼓楼上,以此种形式感谢上天的恩赐。

作品《侗家糯香》,取材于侗家人的劳作景象,吸取侗族建筑榫卯构造方式,以组合构造的艺术表现形式,将两种不同材质与造型之元素合理组合并置,使其形成装置场景式的艺术样式,表现侗家人特有的生存哲学理念。

广西三江侗族风雨桥和鼓楼

侗族有三大国宝——鼓楼、花桥和大歌,风雨桥是侗族独有的桥,为侗族建筑“三宝”之一。

是侗族人民引以自豪的又一民族建筑物。

由桥、塔、亭组成。

全用木料筑成,桥面铺板,两旁设栏干、长凳,桥顶盖瓦,形成长廊式走道。

塔、亭建在石桥墩上,有多层,檐角飞翘,顶有宝葫芦等装饰,被称为世界十大最不可思议桥梁之一。

因行人过往能避风雨,故名。

其中三江风雨桥为世界上最长风雨桥,该桥不论高度、长度,还是外形设计,都堪称世界之最。

鼓楼是侗乡具有独特风格的建筑物,在侗族历史上,凡有重大事宜商议,起款定约,抵御外来官兵骚扰,均击鼓以号召群众。

由寨中“头人”登楼击鼓,咚咚鼓声响彻村寨山谷,就能迅速把人集中起来。

无事是不能随便登楼击鼓的。

|来自摄影师“左眼睛”的的作品。