公开课等差数列

- 格式:ppt

- 大小:390.00 KB

- 文档页数:10

等差数列教案小班一、教学目标1. 理解等差数列的概念和特点。

2. 学会求等差数列的通项公式。

3. 能够利用等差数列的性质解决实际问题。

二、教学准备1. 教学课件。

2. 黑板、粉笔。

3. 教材及练习册。

三、教学过程1. 导入(5分钟)老师将黑板上的标题写出来:“等差数列教案小班”。

引导学生思考什么是等差数列,并提问:你们在生活中遇到过什么样的等差数列的实例?引导学生回答。

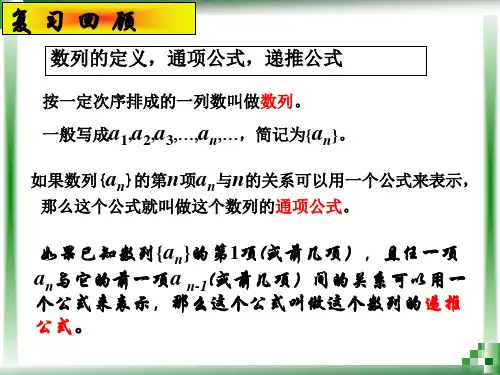

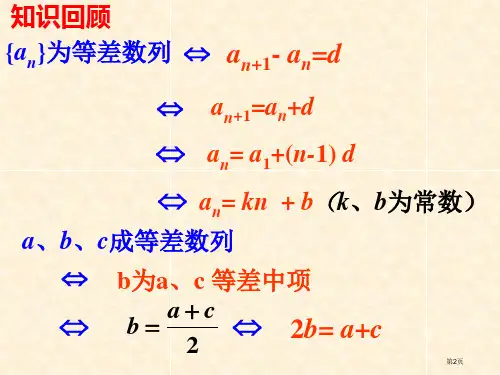

2. 概念讲解(15分钟)通过课件呈现等差数列的定义:等差数列是指一个数列,其任意相邻两项之差相等。

也可以说,一个数列,如果从第二项开始,每一项减去前一项得到的差相等,则该数列是等差数列。

然后通过一个具体的实例,如1, 4, 7, 10, ...,引导学生找出其中的规律,即每一项都比前一项大3。

通过这个实例,教师可以进一步解释等差数列的特点。

3. 等差数列的通项公式(20分钟)教师通过课件向学生介绍等差数列的通项公式:an = a1 + (n-1)d,其中an表示等差数列的第n项,a1表示等差数列的首项,d表示等差数列的公差,n表示等差数列的项数。

然后,教师通过具体的例子解释如何利用通项公式求解等差数列的某一项。

例如对于等差数列1, 4, 7, 10, ...,要求第10项的值,可以利用通项公式an = a1 + (n-1)d,代入a1=1,d=3,n=10,得到an= 1 + (10-1)3 = 1 + 9*3 = 28。

接着,教师通过一些练习题让学生巩固掌握等差数列的通项公式的运用。

4. 实际问题应用(15分钟)教师通过实际问题的应用,让学生将等差数列的概念和求解方法应用到实际生活中。

例如:小明每天从家里到学校的路上,每走100米就会看到一棵树。

已知第一棵树距离家500米,第二棵树距离家600米,求第10棵树距离家的距离。

通过引导,学生可以找到题目中的等差数列,并利用等差数列的通项公式解决问题。

5. 拓展练习(15分钟)教师提供一些拓展练习,让学生进一步巩固和扩展在等差数列方面的知识和技巧。

等差数列教案第一课时一、教学目标:1. 理解等差数列的概念,能够正确地列出等差数列的通项公式;2. 掌握等差数列的求和公式,能够用求和公式计算等差数列的和;3. 能够应用等差数列的概念和公式解决实际问题。

二、教学重点:1. 理解等差数列的概念,能够正确地列出等差数列的通项公式;2. 掌握等差数列的求和公式,能够用求和公式计算等差数列的和。

三、教学难点:能够应用等差数列的概念和公式解决实际问题。

四、教学过程:1. 导入(5分钟)教师可以通过提问的方式导入,例如:“小明种植了一排树木,第一棵树距离大门10米,第二棵树距离第一棵树20米,第三棵树距离第二棵树30米,以此类推,你能发现什么规律?这些数之间有什么特点?”2. 概念解释(15分钟)引导学生讨论并总结出等差数列的概念:“等差数列是指数之间的差值相等的数列。

在等差数列中,我们称这个差值为公差,用d表示。

”教师可以给出示例,如1, 3, 5, 7, ...等,并解释数列中的每个数依次加上公差d就可以得到下一个数。

3. 列出通项公式(15分钟)通过示例引导学生找出等差数列的通项公式。

以示例1, 3, 5, 7, ...为例,学生可以发现每个数都可以表示为a + (n-1)d的形式,其中a为第一个数,n为项数,d为公差。

因此,该等差数列的通项公式为an = a + (n-1)d。

4. 使用通项公式求值(15分钟)教师通过例题演示如何使用通项公式求等差数列中的某一项的值。

例如:“求等差数列1, 3, 5, 7, ...中第10项的值。

”学生可以利用通项公式an = a + (n-1)d,将a设为1,d设为2,n设为10,代入公式计算得到an的值为...5. 求等差数列的和(15分钟)引导学生思考如何求等差数列的和,并给出等差数列求和的公式:Sn = n/2 (2a + (n-1)d),其中Sn表示等差数列的和。

教师通过例题演示如何使用求和公式计算等差数列的和。