等差数列的概念公开课

- 格式:ppt

- 大小:790.50 KB

- 文档页数:31

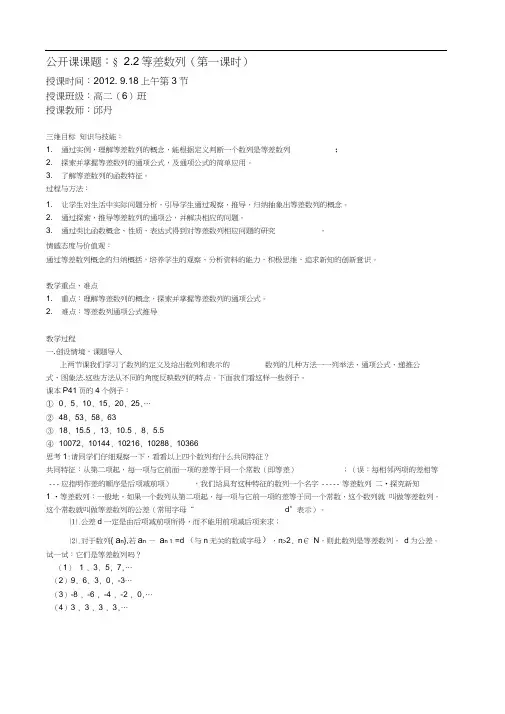

公开课课题:§ 2.2等差数列(第一课时)授课时间:2012. 9.18上午第3节授课班级:高二(6)班授课教师:邱丹三维目标知识与技能:1. 通过实例,理解等差数列的概念,能根据定义判断一个数列是等差数列;2. 探索并掌握等差数列的通项公式,及通项公式的简单应用。

3. 了解等差数列的函数特征。

过程与方法:1. 让学生对生活中实际问题分析,引导学生通过观察,推导,归纳抽象出等差数列的概念。

2. 通过探索,推导等差数列的通项公,并解决相应的问题。

3. 通过类比函数概念、性质、表达式得到对等差数列相应问题的研究。

情感态度与价值观:通过等差数列概念的归纳概括,培养学生的观察、分析资料的能力,积极思维,追求新知的创新意识。

教学重点、难点1. 重点:理解等差数列的概念,探索并掌握等差数列的通项公式。

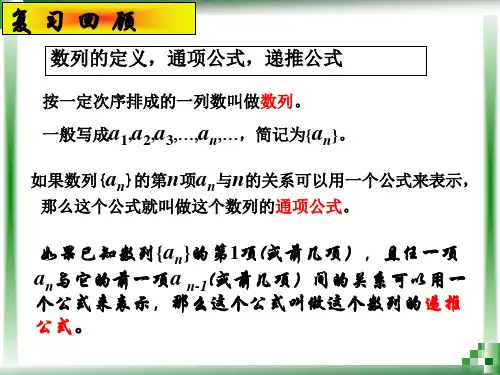

2. 难点:等差数列通项公式推导教学过程一.创设情境,课题导入上两节课我们学习了数列的定义及给出数列和表示的数列的几种方法一一列举法、通项公式、递推公式、图象法.这些方法从不同的角度反映数列的特点。

下面我们看这样一些例子。

课本P41页的4个例子:①0, 5, 10, 15, 20, 25,…②48, 53, 58, 63③18, 15.5 , 13, 10.5 , 8, 5.5④10072, 10144, 10216, 10288, 10366思考1:请同学们仔细观察一下,看看以上四个数列有什么共同特征?共同特征:从第二项起,每一项与它前面一项的差等于同一个常数(即等差);(误:每相邻两项的差相等--- 应指明作差的顺序是后项减前项),我们给具有这种特征的数列一个名字----- 等差数列二•探究新知1 •等差数列:一般地,如果一个数列从第二项起,每一项与它前一项的差等于同一个常数,这个数列就叫做等差数列,这个常数就叫做等差数列的公差(常用字母“d”表示)。

⑴.公差d 一定是由后项减前项所得,而不能用前项减后项来求;⑵.对于数列{ a n},若a n—a n 1=d (与n无关的数或字母),n>2, n€ N,则此数列是等差数列,d为公差。

等差数列教案小班一、教学目标1. 理解等差数列的概念和特点。

2. 学会求等差数列的通项公式。

3. 能够利用等差数列的性质解决实际问题。

二、教学准备1. 教学课件。

2. 黑板、粉笔。

3. 教材及练习册。

三、教学过程1. 导入(5分钟)老师将黑板上的标题写出来:“等差数列教案小班”。

引导学生思考什么是等差数列,并提问:你们在生活中遇到过什么样的等差数列的实例?引导学生回答。

2. 概念讲解(15分钟)通过课件呈现等差数列的定义:等差数列是指一个数列,其任意相邻两项之差相等。

也可以说,一个数列,如果从第二项开始,每一项减去前一项得到的差相等,则该数列是等差数列。

然后通过一个具体的实例,如1, 4, 7, 10, ...,引导学生找出其中的规律,即每一项都比前一项大3。

通过这个实例,教师可以进一步解释等差数列的特点。

3. 等差数列的通项公式(20分钟)教师通过课件向学生介绍等差数列的通项公式:an = a1 + (n-1)d,其中an表示等差数列的第n项,a1表示等差数列的首项,d表示等差数列的公差,n表示等差数列的项数。

然后,教师通过具体的例子解释如何利用通项公式求解等差数列的某一项。

例如对于等差数列1, 4, 7, 10, ...,要求第10项的值,可以利用通项公式an = a1 + (n-1)d,代入a1=1,d=3,n=10,得到an= 1 + (10-1)3 = 1 + 9*3 = 28。

接着,教师通过一些练习题让学生巩固掌握等差数列的通项公式的运用。

4. 实际问题应用(15分钟)教师通过实际问题的应用,让学生将等差数列的概念和求解方法应用到实际生活中。

例如:小明每天从家里到学校的路上,每走100米就会看到一棵树。

已知第一棵树距离家500米,第二棵树距离家600米,求第10棵树距离家的距离。

通过引导,学生可以找到题目中的等差数列,并利用等差数列的通项公式解决问题。

5. 拓展练习(15分钟)教师提供一些拓展练习,让学生进一步巩固和扩展在等差数列方面的知识和技巧。

无为二中公开课教学设计课题《2.2等差数列》执教人:汪桂霞班级:高一(10)班时间:2017328 (星期二)下午第一节高一数学必修5等差数列第一课时一、教学目标(一)知识与技能目标1.理解等差数列的定义及等差中项的定义2.掌握等差数列的通项公式及推广后的通项公式3•灵活运用等差数列,熟练掌握知三求一的解题技巧(二)过程与方法目标1•培养学生观察能力2•进一步提高学生推理、归纳能力3•培养学生合作探究的能力,灵活应用知识的能力(三)情感态度与价值观目标1•体验从特殊到一般,又到特殊的认知规律,培养学生勇于创新的科学精神;2•渗透函数、方程、化归的数学思想;3•培养学生数学的应用意识,参与意识和创新意识。

二、教学重难点(一)重点1、等差数列概念的理解与掌握;2、等差数列通项公式的推导与应用。

(二)难点1、等差数列的应用及其证明三、教学过程(一)背景问题,创设情景上节课我们共同学习了数列的定义及给出数列的两种方法一一通项公式和递推公式。

这两个公式从不同的角度反映了数列的特点。

下面请同学们观察两个表格的数据并进行填空。

思考问题(一):在过去的三百多年里,人们分别在下列时间里观测到了哈雷慧星,请问你能预测出下次人类观测哈雷彗星的时间吗?1682, 1758, 1834, 1910, 1986, (2062 )特点:后一次观测时间比前一次观测时间增加了76年我们把这些数据写成数列的形式:1682,1758,1834,1910,1986,2062……思考问题(二):通常情况下,从地面到 10公里的高空,气温随高度的变化而变化符合一定的规律,请你根据下表填写处空格处的信息吗?我们把表格中的数据写成数列的形式:28, 21.5, 15, 8.5, 2,…,-24学生活动(1 ):学生观察下列三个数列具有怎样的共同特征:(1)1682,1758,1834,1910,1986,2062……(2) 28, 21.5, 15, 8.5, 2,…,-24•……(3)1,1,1,1,1,1,1,1,1,1......共同特征:1.后一项与它的前一项的差等于一个定常数。

等差数列教案第一课时一、教学目标:1. 理解等差数列的概念,能够正确地列出等差数列的通项公式;2. 掌握等差数列的求和公式,能够用求和公式计算等差数列的和;3. 能够应用等差数列的概念和公式解决实际问题。

二、教学重点:1. 理解等差数列的概念,能够正确地列出等差数列的通项公式;2. 掌握等差数列的求和公式,能够用求和公式计算等差数列的和。

三、教学难点:能够应用等差数列的概念和公式解决实际问题。

四、教学过程:1. 导入(5分钟)教师可以通过提问的方式导入,例如:“小明种植了一排树木,第一棵树距离大门10米,第二棵树距离第一棵树20米,第三棵树距离第二棵树30米,以此类推,你能发现什么规律?这些数之间有什么特点?”2. 概念解释(15分钟)引导学生讨论并总结出等差数列的概念:“等差数列是指数之间的差值相等的数列。

在等差数列中,我们称这个差值为公差,用d表示。

”教师可以给出示例,如1, 3, 5, 7, ...等,并解释数列中的每个数依次加上公差d就可以得到下一个数。

3. 列出通项公式(15分钟)通过示例引导学生找出等差数列的通项公式。

以示例1, 3, 5, 7, ...为例,学生可以发现每个数都可以表示为a + (n-1)d的形式,其中a为第一个数,n为项数,d为公差。

因此,该等差数列的通项公式为an = a + (n-1)d。

4. 使用通项公式求值(15分钟)教师通过例题演示如何使用通项公式求等差数列中的某一项的值。

例如:“求等差数列1, 3, 5, 7, ...中第10项的值。

”学生可以利用通项公式an = a + (n-1)d,将a设为1,d设为2,n设为10,代入公式计算得到an的值为...5. 求等差数列的和(15分钟)引导学生思考如何求等差数列的和,并给出等差数列求和的公式:Sn = n/2 (2a + (n-1)d),其中Sn表示等差数列的和。

教师通过例题演示如何使用求和公式计算等差数列的和。