带线锚钉在骨科中的应用方法

- 格式:ppt

- 大小:26.34 MB

- 文档页数:51

带线锚钉与传统缝合法治疗开放性跟腱断裂的效果比较开放性跟腱断裂是一种常见的足部创伤,一般会导致患者无法正常行走和运动。

传统的治疗方法通常是采用传统缝合法,即通过手术将断裂的跟腱重新缝合起来。

近年来,一种新的治疗方法——带线锚钉治疗法也逐渐得到了广泛应用。

本文将对这两种治疗方法的效果进行比较。

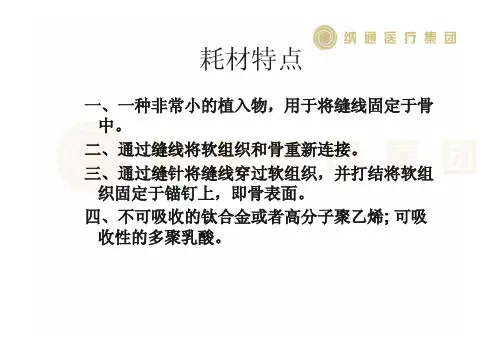

带线锚钉治疗法是一种新的治疗方法,它不同于传统缝合法,其主要特点是通过将锚钉插入骨骼和跟腱中来固定跟腱,以促进跟腱的愈合。

带线锚钉治疗法相比传统缝合法具有以下优点:带线锚钉的固定力更强,可以有效地防止跟腱再次断裂,提高治疗的成功率。

带线锚钉的操作简单方便,手术创伤小,术后恢复期较短,对患者的创伤较小。

带线锚钉可以提供更好的切口边缘对骨组织的支撑,减少术后并发症的发生。

带线锚钉的应用范围广泛,适用于不同类型和程度的跟腱断裂。

与带线锚钉相比,传统缝合法具有以下缺点:传统缝合法手术创伤较大,对患者的创伤较大,术后恢复期长,容易引起感染和并发症。

传统缝合法的固定力较弱,容易出现跟腱再次断裂的情况。

传统缝合法需要切除部分正常组织进行手术,对正常组织的损伤较大。

传统缝合法的应用范围有限,适用于较为轻度的跟腱断裂。

通过比较可以看出,带线锚钉治疗法相对于传统缝合法具有更多的优点,包括固定力强、手术创伤小、术后恢复快、并发症少等。

在治疗开放性跟腱断裂时,可以优先考虑使用带线锚钉治疗法。

在具体应用时,还应根据患者的具体情况和医生的意见进行选择。

带线锚钉治疗法相对于传统缝合法在治疗开放性跟腱断裂方面具有更好的效果。

应根据患者的具体情况和医生的建议选择合适的治疗方法,以达到最好的治疗效果。

带线骨锚在撕脱性骨折中的应用目的:观察带线骨锚治疗撕脱性骨折的效果和相关的护理体会。

方法:选取笔者所在医院2011年6月-2013年6月收治的撕脱性骨折患者50例,行带线骨锚手术治疗,并且对患者进行相应的护理及康复指导,观察患者的治疗效果。

结果:47例患者恢复良好,仅有3例患者恢复较差,出现了关节炎症,在二次治疗中得到了很好的恢复。

结论:在撕脱性骨折的治疗中采用骨锚具有很好的治疗效果,在治疗后对患者进行相应的护理及康复指导,可以提升患者的恢复效果。

标签:带线骨锚;撕脱性骨折;手术治疗撕脱性骨折是骨折中比较少见的一种病症,当人在剧烈的活动中,由于肌肉的快速收缩,使得与肌腱相连的髌骨突然和粗隆部的部分骨质分离,韧带的牵拉作用让附着在韧带上的骨质一同脱落,造成骨裂碎片,从而形成撕脱性骨折。

撕脱性骨折伴随着伤处疼痛、关节活动受限、伤处肿胀等症状,给患者正常的活动造成了很大的不便[1]。

本文研究了在撕脱性骨折的治疗中采用带线骨锚钉的方法,取得了良好的效果,现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取笔者所在医院在2011年6月-2013年6月收治的撕脱性骨折患者50例作为本次研究的对象。

患者的选入标准:患者均撕脱性骨折,并且是闭合性损伤,由运动伤、车祸伤等原因造成,在受伤到接受治疗的时间不超过2 h,受伤部位:髌骨下极撕脱性骨折13例,伸指肌腱止点撕脱性骨折11例,后交叉韧带胫骨止点撕脱性骨折21例,前交叉韧带胫骨止点撕脱性骨折5例。

其中男35例,女15例,年龄35~50岁。

1.2 治疗方法50例患者采用腰硬联合、臂丛阻滞麻醉或局部麻醉,手术方法为:显露骨折部位,最大限度的保留原有与软组织相连的骨骼碎块;将撕脱骨块复位,带线骨锚经骨块或在骨块两侧打入或拧入骨块附着处,根据患者的情况埋入1~2枚骨锚。

然后将锚线穿过韧带附着处拉紧,使骨块恢复到原有的形状并且形成一个整体,最好打结固定。

缝合后活动关节,确保固定的稳定性和韧带的张力。

急性髌骨下极撕脱性骨折带线锚钉治疗疗效分析目的分析带线锚钉治疗急性髌骨下极撕脱性骨折的临床疗效。

方法在膝盖正中部位做一纵向手术切口,将直径为0.5mm的带线锚钉置入骨折近端,保证带线锚钉与肢体的纵轴方向相互平行。

结果52例的手术时间在37min~58min 之间,平均(44.9±2.3)min,膝关节功能恢复情况为优41例,良7例,可3例,差1例,优良率为92.31%。

结论治疗急性髌骨下极撕脱性骨折时采用带线锚钉能够获得显著疗效,可推广使用。

标签:带线锚钉;撕脱性骨折;髌骨下极撕脱性骨折是临床常见的骨折类型,主要指肌肉肌腱在受到过大外力作用的情况下致使附着骨头出现骨折的现象[1]。

撕脱性骨折可引起局部压痛及肿痛症状,如治疗不及时或固定不当,则可能导致骨折愈合畸形,并同时对关节的稳定性造成影响。

本文分析了带线锚钉治疗急性髌骨下极撕脱性骨折的临床疗效,报告如下。

1.资料与方法1.1一般资料:选择我院在2014年1月至2014年10月收治的52例作为分析对象,男34例,女18例,年龄在17岁至68岁之间,平均(39.6±7.1)岁。

所有患者均经X线检查确诊为急性髌骨下极撕脱性骨折,骨折时间在1至5d之间,平均(2.2±0.1)d,骨折原因包括高空坠落7例,跌伤21例,车祸伤24例;损伤部位为左膝32例,右膝20例。

1.2方法:取仰卧位,硬膜外麻醉成功后常规消毒及铺巾,在膝盖正中部位做一纵向手术切口,充分显露骨折端后,先清理骨折端,并尽可能将连接软组织的骨块保留下来。

随后抬高足跟部,当膝处于过伸状态时,将直径为0.5mm的带线锚钉置入骨折近端,保证带线锚钉与肢体的纵轴方向相互平行,同时确保带线锚钉被完全埋入在骨折近端的横截面中间部位,埋入1枚或2枚锚钉后缓慢退出手柄,并拉紧裸露出的锚线。

锚钉、锚线紧固后,在髌韧带、骨膜及髌骨骨质部位穿过锚线,以便使骨碎块能够复位,随后观察骨折端是否完全复位,当髌骨下极被连接成整体,关节面处于平整状态且髌骨恢复正常形状后,可将锚线打结好。

带线锚钉治疗膝关节内侧副韧带损伤用带线锚钉治疗膝关节内侧副韧带(MCL)撕裂伤18例。

术后随访3月至2年平均15个月,优16例,良2例。

认为带线锚钉固定治疗膝关节MCL单纯韧带撕裂损伤,恢复了MCL的解剖及生物力学,固定可靠,患者恢复快,是一种较好的修复方法。

标签:带线锚钉;内侧副韧带损伤;韧带重建术;内固定术膝关节是人体关节中负重多且运动量最大的关节,在复杂的社会生活中损伤机率很大,膝关节内侧副韧带(medial collateral ligament,MCL)损伤常发生于车祸、体育运动过程中,治疗方法不当可导致严重膝关节功能障碍[1]。

我院骨科在2010-2014年收治18位患者,采用带线锚钉治疗膝关节内侧副韧带损伤,治疗效果满意,现报告如下。

1. 资料和方法1.1临床资料本组18例,男12例,女6例;年龄18—58岁,平均34岁。

左侧10例,右侧8例;受伤至人院时间l d~8个月,平均36 d;致伤原因:车祸伤6例,运动时损伤12例,临床表现:均有明确的膝外翻损伤史,查体:30°屈膝位外翻应力试验(+)者18例,0°位外翻应力试验均(-),x线检查及核磁共振均符合内侧副韧带Ⅲ度损伤。

1.2手术方式腰硬联合麻醉下,取膝内侧S形切口,从缝匠肌前缘切开髌骨内侧支持带,探查其下的MCL。

新鲜损伤有血肿存在,陈旧损伤局部有淤斑、瘢痕,肉芽组织水肿充血,外翻膝关节可找到断裂的韧带残端。

保护大隐静脉和隐神经,探查韧带深层及内侧关节囊、半月板,清除关节内积血,在相应MCL 起止点处拧入Twinfix锚钉(双固定螺钉系统),当听到“咔哒”声后表明锚钉完全拧入,将钉尾端缝合线与韧带断端进行加强缝合,重建MCL[2]。

1.3 功能锻炼术后屈膝20°~30°,下肢铰链式外固定器固定,手术后第l 天开始股四头肌功能锻炼。

术后2周拆线,4周内在0°~30°范围内可以部分负重,4周后膝关节完全伸屈活动,但避免膝关节外展活动,6周后可以参与日常活动,3个月可以逐渐开始体育运动,半年后恢复正常体育活动。

带线锚钉双滑轮技术在治疗髌骨下极骨折中的应用——陈羽髌骨下极撕脱性骨折多为粉碎性,骨折块相对较小,不容易固定,且下极为髌腱起点,应力相对集中,如手术固定不牢固,影响术后功能锻炼,甚至造成手术失败。

在此介绍一种使用双排锚钉的双滑轮技术,与同道一同探讨。

首先介绍下这类骨折的特点。

1,髌骨近端骨折块相对完整,软骨面较完整,骨折远端无软骨面或带有少量软骨面。

2髌骨下极骨折块粉碎,多数骨折块小于直径1cm,靠近髌腱的碎骨块均与髌韧带相连,撕脱的骨与髌韧带以轻微的弧形分布,两侧位置一般最高。

近端骨折块的完整性可以为锚钉提供足够的把持力。

远端粉碎的骨块使传统空心钉或者克氏针张力带系统在远端部分缺少把持力。

双滑轮(Double Pulley)技术最早被使用在肩关节镜下Remplissage手术中,手术利用2枚带线锚钉,将冈下肌填塞Hill-Sachs缺损区域达到稳定肩关节的作用。

该技术被使用在髌骨下极骨折手术中尚未见报道。

病例资料:患者,男性,38岁,因骑电瓶车不慎摔倒致右膝髌骨下极粉碎性骨折,术后第三天接受手术。

手术步骤:1在彻底清理骨折端后,在近端骨折块的两下角,斜向内上45度打入两枚3.5mm或者5.0mm锚钉(注意锚钉位置尽量要靠近两侧皮质,尾部应埋入骨质)。

2分别取两枚锚钉的同色缝线一端,用缝针或者硬膜外导针将两根缝线分别从两侧穿过髌韧带下方,在髌韧带中间同一点穿出并相互打结。

3同时拉同色缝线的另外一头,以两个锚钉尾孔为滑轮,髌韧带内缝线将髌骨下极骨折块和软组织复位至原处。

4将未打结一头再次重复第2步的操作穿入髌韧带内,并收紧打结固定。

5一枚锚钉一般带2根线,此手术技术可以保证在髌骨-髌韧带交界处有四根线贯穿。

6可以辅以钢丝、钢缆或者不可吸收线环扎或者8字保护。

术后X线片术中即获得满意的固定,可屈曲至120度。

术后康复:术后第一个月内零度位膝关节支具保护下扶拐下地部分负重,非下地状态下拆除支具膝关节活动度被动训练逐渐至屈曲90度。

带线锚钉在颈椎单开门椎管扩大椎板成形术中的应用摘要目的研究与分析带线锚钉在颈椎单开门椎管扩大椎板成形术中的应用效果。

方法30例接受颈椎单开门椎管扩大椎板成形术患者,采用带线锚钉侧块,辅助使用缝线悬挂门轴部分,分析带线锚钉在颈椎单开门椎管扩大椎板成形术中的应用效果。

结果Odom量表评分结果提示,所有患者恢复优14例,良9例,可4例,差3例,整体优良率为76.67%。

结论在颈椎单开门椎管扩大椎板成形术中辅助应用带线锚钉,手术操作简单,对患者机体创伤小,稳定性高,兼具较高的安全性,且患者术后恢复速度快,轴性症状发生率低,优良率高,值得推广。

关键词带线锚钉;单开门椎管扩大椎板成形术;颈椎病颈椎后路单侧开门椎管扩大椎板成形术是当前临床上治疗多节段脊髓压迫的理想术式。

但也有研究资料显示,较多患者术后可能出现轴性疼痛及椎板再闭合等问题,影响其术后康复[1]。

有报道[2]显示在颈椎单开门椎管扩大椎板成形术中应用带线锚钉固定系统,则可有效解决患者术后轴性症状及椎板关闭等问题,且稳定性高,操作时间短,较为安全。

因此,为进一步证实带线锚钉在椎管扩大成形术中的应用效果,本院对收治的30例患者进行了分析研究,现报告如下。

1 资料与方法1. 1 一般资料选取本院2012年10月~2014年10月收治的接受颈椎单开门椎管扩大椎板成形术的30例患者作为研究对象。

其中男21例,女9例;年龄39~66岁,平均年龄(42.6±8.9)岁;其中颈椎后纵韧带骨化症8例,多节段脊髓型颈椎病22例。

纳入研究患者术前颈椎侧位X线片检查均显示脊椎无显著反弓表现,排除过伸过屈位明显不稳的患者。

术前CT检查提示20例患者合并颈椎发育性椎管狭窄,颈椎管比率(Pavlov)0.51~0.74,平均比率(0.57±0.04)。

磁共振检查提示23例患者存在3个节段颈脊髓受压表现,4例存在3个以上颈脊髓受压表现,且患者开门侧症状均较另侧严重,确定其减压节段为C3~7节段,将锚定部位确定为C3、C5、C7侧块。