(完整版)常见光照图的类型及判读技巧1

- 格式:doc

- 大小:458.51 KB

- 文档页数:3

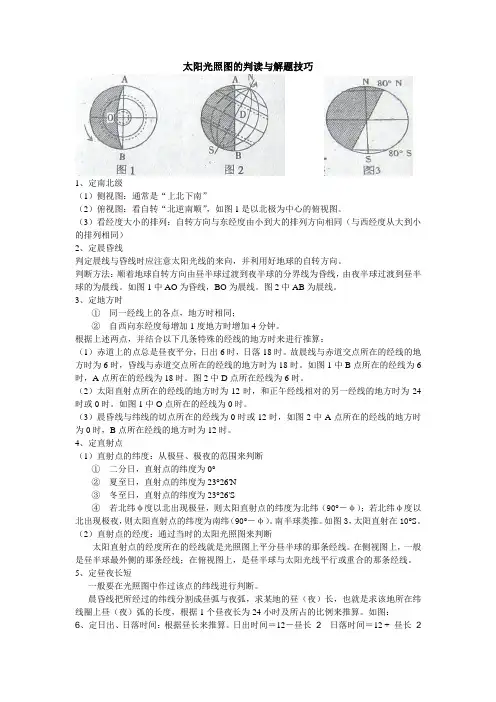

太阳光照图的判读与解题技巧1、定南北级(1)侧视图:通常是“上北下南”(2)俯视图:看自转“北逆南顺”,如图1是以北极为中心的俯视图。

(3)看经度大小的排列:自转方向与东经度由小到大的排列方向相同(与西经度从大到小的排列相同)2、定晨昏线判定晨线与昏线时应注意太阳光线的来向,并利用好地球的自转方向。

判断方法:顺着地球自转方向由昼半球过渡到夜半球的分界线为昏线,由夜半球过渡到昼半球的为晨线。

如图1中AO为昏线,BO为晨线。

图2中AB为晨线。

3、定地方时①同一经线上的各点,地方时相同;②自西向东经度每增加1度地方时增加4分钟。

根据上述两点,并结合以下几条特殊的经线的地方时来进行推算:(1)赤道上的点总是昼夜平分,日出6时,日落18时。

故晨线与赤道交点所在的经线的地方时为6时,昏线与赤道交点所在的经线的地方时为18时。

如图1中B点所在的经线为6时,A点所在的经线为18时。

图2中D点所在经线为6时。

(2)太阳直射点所在的经线的地方时为12时,和正午经线相对的另一经线的地方时为24时或0时。

如图1中O点所在的经线为0时。

(3)晨昏线与纬线的切点所在的经线为0时或12时,如图2中A点所在的经线的地方时为0时,B点所在经线的地方时为12时。

4、定直射点(1)直射点的纬度:从极昼、极夜的范围来判断①二分日,直射点的纬度为0°②夏至日,直射点的纬度为23°26'N③冬至日,直射点的纬度为23°26'S④若北纬φ度以北出现极昼,则太阳直射点的纬度为北纬(90°-φ);若北纬φ度以北出现极夜,则太阳直射点的纬度为南纬(90°-φ)。

南半球类推。

如图3,太阳直射在10°S。

(2)直射点的经度:通过当时的太阳光照图来判断太阳直射点的经度所在的经线就是光照图上平分昼半球的那条经线。

在侧视图上,一般是昼半球最外侧的那条经线;在俯视图上,是昼半球与太阳光线平行或重合的那条经线。

光照图的判读原理及方法光照图由于观察角度不同,其在平面上的投影也就不同,因此光照图可以分为俯视图、侧视图、局部图、展开图、复合图等。

总之光照图复杂多样,千变万化,往往是高考学生能力考察的重要切入点。

一.细细体会光照图的三个要点:在光照图中往往会出现一个或几个至关重要的点,它们分别是直射点、交点、切点。

这几个点往往隐藏了经度、纬度、地方时等重要条件或特征,并且相互间存在一定的关系,它们是解题的关键点。

因此读光照图时,要紧抓这几个要点,挖掘隐藏条件或信息。

1.直射点(A):即太阳光线垂直照射的地点,该点通常有以下特征:(1)A点在昼半球,且正午太阳高度角为900(或物体的影长为一点);(2)A点所在经线地方时为12时;(3)A点与极昼现象在同一个半球(无极昼现象或昼夜平分时,直射点纬度为00,即在赤道上);2.交点(D、B):即晨昏线与赤道的两个交点,该点有以下特征。

(1)交点(D):即晨线与赤道的交点,该点所在经线地方时为6时;东侧为昼半球,西侧为夜半球;太阳高度为零。

(2)交点(B):即昏线与赤道的交点,该点所在经线地方时为18时;东侧为夜半球,西侧为昼半球;太阳高度为零;。

3.切点(E、F):即晨昏线与纬线圈两个切点(E、F)。

(1)切点(E、F)所在纬线圈以内的地区为极昼、极夜现象的区域;(2)切点(E):E点所在经线地方时为0时(日期变更的自然界线);E点有极昼现象;太阳高度为零;(3)点(F): F点所在经线地方时为12时;F点有极夜现象;太阳高度为零;4.三个要点的位置关系:由于太阳光线与晨昏线所在平面垂直,因此直射点与交点、切点的存在以下关系:(1)交点B、D经度大小互补且位于异侧;纬度相同且均在赤道。

(2)切点E、F经度大小互补且位于异侧;纬度相同且位于异侧。

(3)直射点(A)与地方时为12时(或有极夜现象)的切点(F)经度相同。

(4)直射点(A)与两个交点(B、D)在经度上相隔900(5)直射点(A)与两个切点(E、F)在纬度上是相隔900,且纬度大小互余,直射点(A)与极昼现象在同一个半球(无极昼现象或昼夜平分时,直射点纬度为00,即在赤道上)。

一、常见光照图的类型二、光照图的判读技巧1、判断南北半球:(1)侧视图的经线通常表现为弧线,连接南北两极,通常为上北下南;(2)俯视图中经线表现为以极点为中心呈放射状分布,纬线则显示为同心圆,通常根据地球自转方向可以判断,逆时针为北半球,顺时针为南半球;(3)根据经度变化来判断,沿东经经度变大,西经经度变小的方向为自转方向。

如图1,根据东经度数变大方向为自转方向,则图1为顺时针自转,为南半球俯视图。

2、判断晨昏线:晨昏线为昼、夜半球的分界线,其有两个显著特征:一是晨昏线始终与太阳光线垂直,二是始终平分赤道。

晨昏线判断的关键是沿自转方向看,由夜到昼的为晨线,由昼到夜的则为昏线。

二分日晨昏线与经线圈重合,其余时间则与经线斜交。

如图1中弧AD为晨线,弧BD为昏线;图2中CD为晨线;图3中弧NAS为晨线。

3、判断太阳直射点的坐标:(1)太阳直射点,位于昼半球正中心。

太阳直射点上正午太阳高度为90°,所在经线地方时为12时,在直射点上物体的影长为零。

(2)晨昏线若与极圈相切,且北极圈内全部为极昼,南极圈内全部为极夜,则太阳直射北回归线;若北极圈内全部为极夜,南极圈内全部为极昼,则直射南回归线;若晨昏线与经线重合则直射赤道。

如图1中F点为太阳直射点,坐标为(23°26’S,90°E),图2中太阳直射点为F,图3中晨昏线与经线重合,所以,太阳应该直射赤道,太阳直射点为B,坐标为(0°,30°E)。

4、判断昼夜长短及日出、日落时间:(1)在同一纬线上昼夜长短是相同的,日出、日落时间也相同。

晨线与某地纬线的交点为日出时刻,昏线与纬线的交点为日落时刻。

(2)春、秋二分日全球昼夜等长,各个地方均为6时日出、18时日落;赤道终年昼夜平分,6时日出、18时日落;其他时间除赤道外各纬度昼夜长短均不一样,日出、日落时间不同。

(3)太阳直射点纬度与出现极昼、极夜的纬度范围互余。

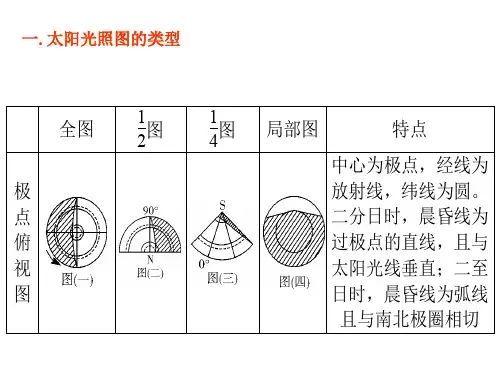

常见光照图的类型及判读技巧

全图1/2图1/4图局部图

极

点

:

俯

视

图

侧

)

视

图

圆

柱

—

投

影

图

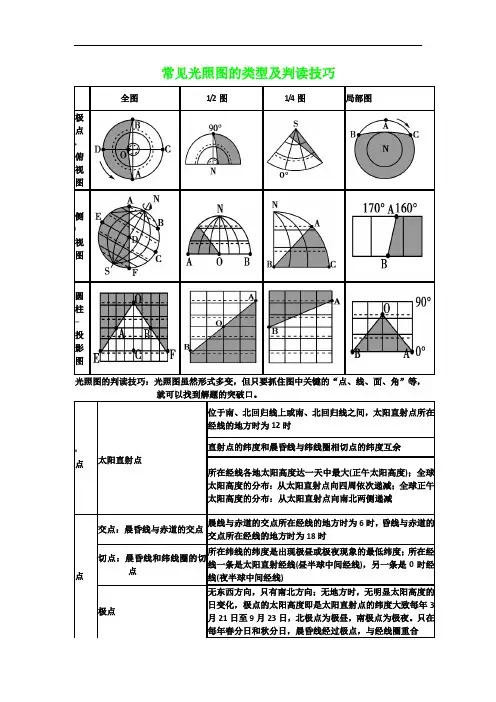

光照图的判读技巧:光照图虽然形式多变,但只要抓住图中关键的“点、线、面、角”等,

#

点太阳直射点位于南、北回归线上或南、北回归线之间,太阳直射点所在经线的地方时为12时

直射点的纬度和晨昏线与纬线圈相切点的纬度互余

所在经线各地太阳高度达一天中最大(正午太阳高度);全球太阳高度的分布:从太阳直射点向四周依次递减;全球正午太阳高度的分布:从太阳直射点向南北两侧递减

点交点:晨昏线与赤道的交点

晨线与赤道的交点所在经线的地方时为6时,昏线与赤道的

交点所在经线的地方时为18时

切点:晨昏线和纬线圈的切

点

所在纬线的纬度是出现极昼或极夜现象的最低纬度;所在经

线一条是太阳直射经线(昼半球中间经线),另一条是0时经

线(夜半球中间经线)

极点

无东西方向,只有南北方向;无地方时,无明显太阳高度的

日变化,极点的太阳高度即是太阳直射点的纬度大致每年3

月21日至9月23日,北极点为极昼,南极点为极夜。

只在

每年春分日和秋分日,晨昏线经过极点,与经线圈重合

线的判读技巧

面和角的判读技巧。

光照图一、光照图的基本类型按照投影的不同,光照图可分为侧视图、极视图和矩形图三大类。

以这三种光照图为基础,可衍生出许多变式图。

正确认识光照图的类型,判读光照图非常重要。

1、侧视图侧视图是最常见的一种光照图,侧视图中一般北极在上,南极在下,赤道居中,地轴或垂直或倾斜,晨昏线与经线的夹角等于直射点的纬度,与太阳光线垂直,并平分赤道。

按照观察点的角度和位置不同,侧视图可分为正侧视图、斜侧视图、局部侧视图和复合侧视图四种。

(1)正侧视图:正侧视图是观察点位于赤道上空观察到的地球昼夜分布现象。

下面的三幅正侧视图是经典的二分二至日的正侧视光照图,其他各种二分二至日的光照图都是这三幅图转换来的。

教材中采用了这三幅图,因为这种图昼夜半球平分便于学生理解晨昏线的基本特征:晨昏线为直线,多只能展示晨线或者昏线。

甲图中为昏线,晨昏线和经线重合;乙图中为晨线,晨昏线与经线相交23°26′,北极圈以北出现极昼现象,南极圈以南出现极夜现象;丙图中为晨线,晨昏线与经线相交23°26′,北极圈以北出现极夜现象,南极圈以南出现极昼现象。

随着观察点位置不同,正侧视图中昼夜半球所占的比例有所不同。

有时可以同时看到晨线和昏线。

上面春、秋分日三幅图都是甲图随观察占位置移动而形成的,①图为观察点向东移动了120°或向西移动了240°;②图为观察点向东移动了90°;③图为观察点向西移动了90°。

夏至日两幅图都是乙图随观察点位置移动形成的,④图为观察点向西移动90°;⑤图为观察点向东移动90°;冬至日两幅图都是丙图随观察点位置移动形成的,⑥图为观察点向西移动90°;⑦图为观察点向东移动90°。

(2)斜侧视图:斜侧视图是指观察点位于赤道与极点之间观察到的昼夜分布状况。

比较多见的斜视图为观察点位于南、北回归线之间。

斜侧视图可以看作是介于正侧视图与极视图之间的过渡形成。

专题一光照图的判读一、光照图的基本要素1.两线——晨线、昏线(1)晨线:自西向东,由夜半球进入昼半球的界线,如图1中AB。

(2)昏线:自西向东,由昼半球进入夜半球的界线,如图1中BC。

2.五点——晨赤点、昏赤点、晨昏北点、晨昏南点、太阳直射点(1)晨赤点:晨线与赤道的交点,地方时为6:00。

如图2中C点。

(2)昏赤点:昏线与赤道的交点,地方时为18:00。

如图2中A点。

(3)晨昏北点:晨线与昏线在北半球的交点,也是晨(昏)线上最北的点。

北点(如图2中D点)0时北昼,北点12时北夜(当晨昏北点为0:00时,其北方为极昼;当晨昏北点为12:00时,其北方为极夜)。

(4)晨昏南点:晨线与昏线在南半球的交点,也是晨(昏)线上最南的点。

南点0时南昼,南点12时南夜。

(5)太阳直射点:即日心和地心的连线与地球表面的交点(如图2中B点)。

太阳高度为90°,地方时为12:00。

它与晨赤点、昏赤点的经度差为90°。

3.相互关系(1)晨昏线与纬线相切于晨昏北(南)点。

晨昏线与赤道相互平分。

(2)只在春分日和秋分日时,晨昏线为南北走向,即晨昏线与经线圈重合(如图3),此时,晨昏圈与地轴夹角为0°;二至日时,晨昏线与经线圈斜交(如图4),此时,晨昏圈与地轴夹角为23°26′。

(3)晨昏北点到北极点的纬度差(如图4NA)=晨昏南点到南极点的纬度差(如图4BS)=直射点到赤道的纬度差=直射点的纬度度数。

(4)太阳直射点的纬度与切点的纬度之和始终等于90°(互余)。

二、光照图的类型1.地球侧视图一般北极在上、南极在下,赤道为一直线、居中,晨昏线与太阳光线垂直,并平分赤道;二分日时,晨昏线起止于南北两极点,二至日时,晨昏线起止于与南北极圈相切的两切点,除二分日以外的时间,晨昏线与极地的某两纬线圈(纬度度数相同)相切。

以上三图在纵切面上昼夜半球平分,下面的三图为对应的在纵切面上昼夜半球不等分。

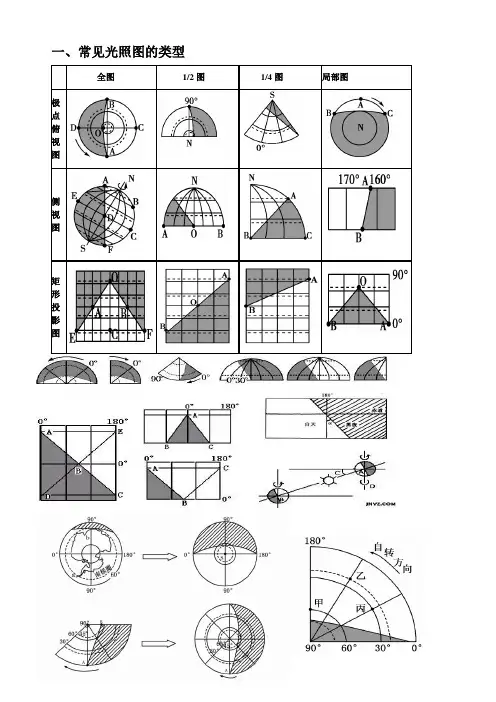

一、常见光照图的类型

全图1/2图1/4图局部图

极

点

俯

视

图

侧

视

图

矩

形

投

影

图

二、光照图的判读技巧

1、判断南北半球:

(1)侧视图的经线通常表现为弧线,连接南北两极,通常为上北

下南;

(2)俯视图中经线表现为以极点为中心呈放射状分布,纬线则显

示为同心圆,通常根据地球自转方向可以判断,逆时针为北半球,顺

时针为南半球;

(3)根据经度变化来判断,沿东经经度变大,西经经度变小的方

向为自转方向。

如图1,根据东经度数变大方向为自转方向,则图1为顺时针自转,为南半球俯视图。

2、判断晨昏线:晨昏线为昼、夜半球的分界线,其有两个显著特征:一是晨

昏线始终与太阳光线垂直,二是始终平分赤道。

晨昏线判断的关键是沿自转方

向看,由夜到昼的为晨线,由昼到夜的则为昏线。

二分日晨昏线与经线圈重合,

其余时间则与经线斜交。

如图1中弧AD为晨线,弧BD为昏线;图2中CD

为晨线;图3中弧NAS为晨线。

3、判断太阳直射点的坐标:

(1)太阳直射点,位于昼半球正中心。

太阳直

射点上正午太阳高度为90°,所在经线地方时为12

时,在直射点上物体的影长为零。

(2)晨昏线若与极圈相切,且北极圈内全部为

极昼,南极圈内全部为极夜,则太阳直射北回归线;若北极圈内全部为极夜,南极

圈内全部为极昼,则直射南回归线;若晨昏线与经线重合则直射赤道。

如图1中F

点为太阳直射点,坐标为(23°26’S,90°E),图2中太阳直射点为F,图3中晨

昏线与经线重合,所以,太阳应该直射赤道,太阳直射点为B,坐标为(0°,30°

E)。

4、判断昼夜长短及日出、日落时间:

(1)在同一纬线上昼夜长短是相同的,日出、日落时间也相同。

晨线与某地纬线的交点为日出时刻,昏线与纬线的交点为日落时刻。

(2)春、秋二分日全球昼夜等长,各个地方均为6时日出、18时日落;赤道终年昼夜平分,6时日出、18时日落;其他时间除赤道外各纬度昼夜长短均不一样,日出、日落时间不同。

(3)太阳直射点纬度与出现极昼、极夜的纬度范围互余。

5、判断正午太阳高度:

(1)正午太阳高度与太阳高度的区别:太阳高度是指阳光与地平面的夹角,在一天中太阳高度是随着太阳的升起落下不断变化的;而正午太阳高度则是指一天中太阳高度最大,地方时为12时的太阳高度。

(2)太阳直射点正午太阳高度为90°,其他地区正午太阳高度可以根据H=90°-所求地纬度与直射点相距纬度来计算;同一纬度正午太阳高度角相同;正午太阳高度的分布规律为由直射点所在纬度向南北递减,离直射点纬度越近正午太阳高度角越大。

6、判断季节、日期:根据晨昏线及太阳直射点的位置来判断季节

(1)二分日晨昏线过极点与经线重合,其他时间与经线斜交;二至日晨昏线与极圈相切,其他时间则斜交。

(2)太阳直射点在北半球则北半球为夏半年,在南半球则北半球为冬半年。

(3)地球上通常有两个日期分布,其界线分别为:180°日界线和地方时为24时或0时这条经线;当地球上只有一个日期时,则180°经线就是0时或24时经线;当地球两个日期平分,则180°经线的地方时12时7、时间计算:侧面图利用晨线与赤道的交点为6点,昏线与赤道的交点为18点来计算;极地俯视图还可利用昼半球的中间为12点,夜半球中间的经线为0点(或24点)来计算。

8.确定“今天”和“昨天”的范围:

(1)求算0点所对应的经度。

(2)常见题型是根据极地投影图,判断阴影部分与非阴影部分分属不同的日期。

解题关键是不能把阴影误认为是夜半球

.................。