实验室常见微生物

- 格式:pdf

- 大小:741.50 KB

- 文档页数:45

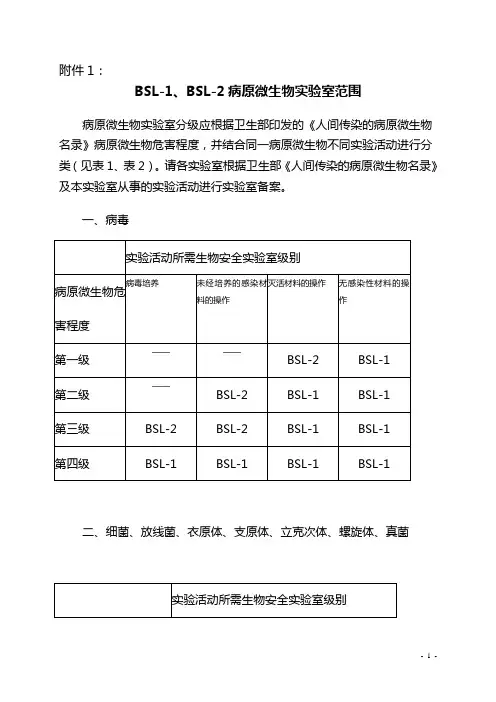

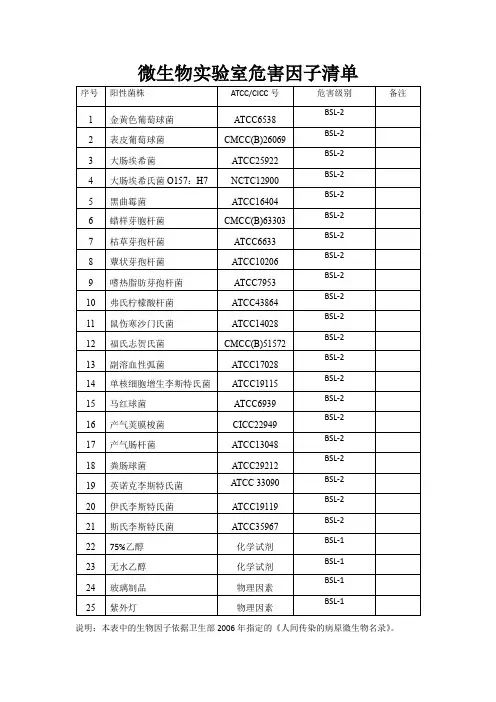

附件1:BSL-1、BSL-2病原微生物实验室范围病原微生物实验室分级应根据卫生部印发的《人间传染的病原微生物名录》病原微生物危害程度,并结合同一病原微生物不同实验活动进行分类(见表1、表2)。

请各实验室根据卫生部《人间传染的病原微生物名录》及本实验室从事的实验活动进行实验室备案。

一、病毒二、细菌、放线菌、衣原体、支原体、立克次体、螺旋体、真菌附件2:上海市BSL-1、BSL-2病原微生物实验室备案登记表附件3:BSL-1实验室基本要求附件4:BSL-2实验室基本要求附件5:附件6:实验室涉及病原微生物检验项目附件7:病原微生物实验室生物安全责任承诺书(样张)区(县)卫生局:本申请人申请病原微生物实验室备案,对于卫生行政部门告知的内容已清楚、全面了解,将认真履行告知的义务,接受卫生行政部门的监督管理,并郑重作出如下承诺:1、本单位所报备案申请材料中所提交的所有材料是准确的、真实的、有效的。

2、在实验室病原微生物检测工作中,自觉遵守《传染病防治法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》及相关的规章、规范性文件和技术标准、规范的规定及病原微生物实验室管理的要求。

3、建立健全法定代表人责任制,实施病原微生物实验室安全制度,实行操作人员培训上岗制度4、根据核准的内容从事病原微生物检测工作,不擅自改变病原微生物检测项目范围。

本申请人保证:如违反了国家有关病原微生物实验室生物安全管理的法律、法规、规章、标准、规范、规范性文件的规定,本申请人将承担由此产生的法律责任。

承诺人(签章)张三承诺日期:年月日附件8:上海市病原微生物实验室备案凭证(样张)(BSL-2)编号:___字第号单位名称:单位地址:法定代表人(负责人):实验室负责人涉及病原微生物操作项目:备注:BSL-2实验室不得从事高致病性病原微生物的活动发证机关(盖章):年月日- 11 -。

微生物学实验室常用试剂与培养基第一节常用试剂及其使用方法一、诊断用纸片⑴杆菌肽纸片(0.04U/片):抑菌圈>10mm为敏感。

质控菌株: D群链球菌阴性, A群链球菌阳性。

⑵ SMZ纸片(1.25μg/片、23.75μg/片):出现抑菌圈即为敏感。

质控菌株:D群链球菌阳性, A群链球菌阴性。

⑶新生霉素纸片(5.0μg/片):抑菌圈≥16mm为敏感。

质控菌株:表皮葡萄球菌阳性,腐生葡萄球菌阴性。

⑷O129纸片、奥普托欣(Optochin)纸片:参见第五节《生化试验培养基》。

二、诊断用血清1.沙门菌属诊断血清⑴ A-F群O多价诊断血清。

⑵特异O群因子诊断血清:常用的有O2,O4,O7,O9,O10诊断血清。

⑶特异H因子诊断血清常用的有Ha,Hb,Hc,Hd,Hgm,Hi,Hf、Vi 因子诊断血清。

2.志贺菌属诊断血清志贺菌属4种多价血清:痢疾志贺菌Ⅰ、Ⅱ血清,福氏志贺菌多价血清及分型血清(1~6型),宋内志贺菌诊断血清,鲍氏志贺菌多价血清及分型血清。

3.致病性大肠埃希菌诊断血清肠致病性大肠埃希菌(EPEC)诊断血清,产肠毒素大肠埃希菌(ETEC)诊断血清,肠侵袭性大肠埃希菌(EIEC)诊断血清,肠出血性大肠埃希菌(EHEC)诊断血清O157: H 7。

4.霍乱弧菌O1、O139混合多价诊断血清及稻叶、小川、彦岛O139分型血清5.脑膜炎奈瑟菌多价血清及分群血清6.链球菌分类诊断血清7.肺炎链球菌诊断血清8.耶尔森菌诊断血清三、常用染色液1.革兰染色液⑴结晶紫溶液A液:结晶紫20g,95%乙醇20 ml; B液:草酸铵0.8g,蒸馏水80 ml。

染色前24h将A液、 B液混合,过滤后装入试剂瓶内备用。

⑵碘液:碘1g,碘化钾2g,蒸馏水300ml。

将碘与碘化钾混合并研磨,加入几毫升蒸馏水, 使其逐渐溶解,然后研磨,继续加入少量蒸馏水至碘、碘化钾完全溶解。

最后补足水量。

也可用少量蒸馏水将碘化钾完全溶解,再加入碘片,待完全溶解后,加水至300ml。

一级实验室涉及的病原微生物种类一级实验室是指对某些高致病性、具有传染性且可能对人类和动物健康造成严重威胁的病原微生物进行研究和处理的实验室级别。

这些病原微生物包括了多种类型,下面将为大家详细列举和介绍一些常见的一级实验室涉及的病原微生物种类。

1. 鼠疫菌(Yersinia pestis):鼠疫菌是引起鼠疫的致病菌,主要通过啮齿动物及跳蚤传播给人类。

它可以引发肺鼠疫、腺鼠疫和败血症等严重感染,具有较高的致死率。

2. 炭疽菌(Bacillus anthracis):炭疽菌是引起炭疽病的致病菌,一种广泛分布于自然界的孢子菌。

炭疽病主要通过接触和吸入感染,症状严重且迅速恶化,可导致内脏和皮肤炭疽等疾病甚至死亡。

3. 结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis):结核分枝杆菌是引起结核病的致病菌,主要通过空气飞沫传播。

结核病会侵害肺部以及其他身体器官,严重影响人类的健康,所以一级实验室对其进行研究和处理具有重要意义。

4. 乙型脑炎病毒(Japanese encephalitis virus):乙型脑炎病毒是一种通过蚊子传播的病毒,主要引起炎症性脑膜脑炎。

该疾病在亚洲地区流行,严重威胁人们的生命健康。

5. 病毒性出血热:一级实验室也涉及多种病毒性出血热的病原微生物,如埃博拉病毒、拉沙病毒、香烟草花叶病毒等。

这些病原微生物引起的出血热具有极高的致死率,严重威胁人类的健康和生命。

总之,一级实验室涉及的病原微生物种类繁多,具有不同的传播途径和致病性,它们对人类和动物健康带来巨大威胁。

通过对这些病原微生物的研究和处理,能够深入了解它们的生物学特性,发展有效的预防、防控措施,为保护和维护公共卫生安全提供重要依据。

同时,一级实验室的建设和运行要严格按照相关规范和标准,确保实验环境的安全和病原微生物的控制,以最大限度地降低潜在危险对人类健康的风险。

病原微生物实验室生物安全培训在当今的医学和科学研究领域,病原微生物实验室扮演着至关重要的角色。

然而,这些实验室中所处理的病原微生物可能对人类健康和环境造成严重威胁。

因此,病原微生物实验室生物安全培训成为了保障实验室工作人员安全、防止病原微生物泄漏以及确保实验研究顺利进行的关键环节。

一、病原微生物实验室生物安全的重要性病原微生物实验室是探索疾病机制、研发诊断方法和治疗策略的重要场所。

但同时,这里也是潜在的生物安全风险源。

实验室中的病原微生物如果不慎泄漏,可能引发传染病的爆发流行,对公众健康造成巨大危害。

例如,SARS 病毒、埃博拉病毒等的研究都需要在严格的生物安全条件下进行。

此外,实验室工作人员长期暴露在病原微生物环境中,如果缺乏必要的生物安全知识和防护措施,自身感染的风险也会大大增加。

这不仅会影响个人的身体健康,还可能导致实验室工作的中断,影响科研和医疗工作的进展。

二、病原微生物的分类及危害病原微生物根据其危害程度通常被分为四类。

一类病原微生物是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物,以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

这类微生物通常具有极高的传染性和致病性,如天花病毒。

二类病原微生物是指能够引起人类或者动物严重疾病,比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。

例如,艾滋病病毒、高致病性禽流感病毒等。

三类病原微生物是指能够引起人类或者动物疾病,但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害,传播风险有限,实验室感染后很少引起严重疾病,并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

常见的有流感病毒、乙型肝炎病毒等。

四类病原微生物是指通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

不同类别的病原微生物具有不同的危害程度和传播方式。

了解它们的特点和危害,是进行生物安全防护的基础。

三、实验室生物安全防护等级为了有效防护病原微生物的危害,实验室根据所处理病原微生物的危险程度分为四个生物安全防护等级。

微生物实验室常见20种培养基配方大全1.肉汤培养基成分:牛肉膏或牛肉汤500克,葡萄糖10克,胰蛋白胨10克,NaCl5克,蒸馏水1000毫升。

用途:适用于各种需有机氮源的细菌的培养。

2.十倍腌盐水成分:NaCl300克,蒸馏水1000毫升。

用途:适用于耐盐真菌和嗜盐细菌的培养。

3.果胶培养基成分:果胶5克,葡萄糖5克,NaNO32克,K2HPO40.2克,MgSO4·7H2O0.1克,CaCO30.02克,FeSO4·7H2O0.01克,蒸馏水1000毫升。

用途:适用于果胶酶产生菌的培养。

4.大肠杆菌选择性培养基成分:土豆提取物4克,蛋白胨2克,乳糖10克,NaCl10克,胆盐0.75克,碱性蓝2克,琼脂15克,蒸馏水1000毫升。

用途:适用于分离大肠杆菌的选择性培养。

5.卡波培养基成分:石蜡300克,肉浸膏100克,大豆酪蛋白胨20克,NaCl5克,琼脂15克,蒸馏水1000毫升。

用途:适用于致病真菌的培养。

6. Nutrient Broth培养基成分:肉膏1克,酵母提取物2克,葡萄糖2克,NaCl5克,琼脂15克,蒸馏水1000毫升。

用途:适用于细菌和真菌的常规培养。

7. Luria-Bertani(LB)培养基成分:酵母提取物5克,酪蛋白胨10克,NaCl10克,琼脂15克,蒸馏水1000毫升。

用途:适用于E. coli等细菌的培养。

8. Sabouraud葡萄糖琼脂培养基成分:葡萄糖40克,醇20克,琼脂15克,蒸馏水1000毫升。

用途:适用于真菌的培养。

9. MacConkey琼脂培养基成分:鱼精膏20克,胆盐胆红素15克,玛琪琼脂25克,NaCl5克,蒸馏水1000毫升。

用途:适用于肠道杆菌的培养、分离。

10.马加提琼脂培养基成分:马加提琼脂50克,蒸馏水1000毫升。

用途:适用于细菌、酵母和霉菌的常规培养。

11.酵母醇葡萄糖琼脂培养基成分:葡萄糖20克,醇30克,琼脂20克,蒸馏水1000毫升。

微生物实验室

微生物实验室是一种专门用于研究微物种(微生物)的

实验室。

其主要研究对象包括细菌、真菌、病毒等微生物。

微生物实验室的主要工作包括微生物检测、微生物培养、微生物鉴定和抗菌药物敏感性试验等。

1.微生物检测

微生物检测是微生物实验室的核心工作,其目的是为了

确认样品是否被感染了微生物,并对其进行进一步的研究。

微生物检测的方法有多种,包括微生物学、免疫学、分子生物学等。

其中,微生物学检测是最常用的方法之一,其主要包括观察法、涂片法、染色法、培养法等。

2.微生物培养

微生物的培养是微生物实验室的另一项主要工作。

在微

生物实验室中,为了培养出不同的微生物,人们需要使用不同的培养基。

常用的培养基包括普通营养琼脂、牛肠蓝晶白琼脂、甘酸盐琼脂、马铃薯蔗糖琼脂等。

在培养的过程中,需要注意无菌操作,以保证培养物的纯度。

3.微生物鉴定

微生物鉴定是在微生物实验室进行的工作,其目的是为

了确定所检测到的微生物的种类。

微生物鉴定依靠的是一系列的生物学、生化学和免疫学特性。

常用的鉴定方法包括生物学特性鉴定法、生化特性鉴定法和免疫学鉴定法等。

4.抗菌药物敏感性试验

抗菌药物敏感性试验是微生物实验室进行的另一项重要

工作。

其主要目的是为了确定某一微生物对某种抗菌药物的敏感性。

常用的抗菌药物敏感性试验方法包括扩散法、微孔稀释法、板上扩散法等。

总之,微生物实验室是一个集微生物检测、微生物培养、微生物鉴定和抗菌药物敏感性试验于一体的综合实验室,其在医学、环境、农业等多个领域具有广泛的应用价值。

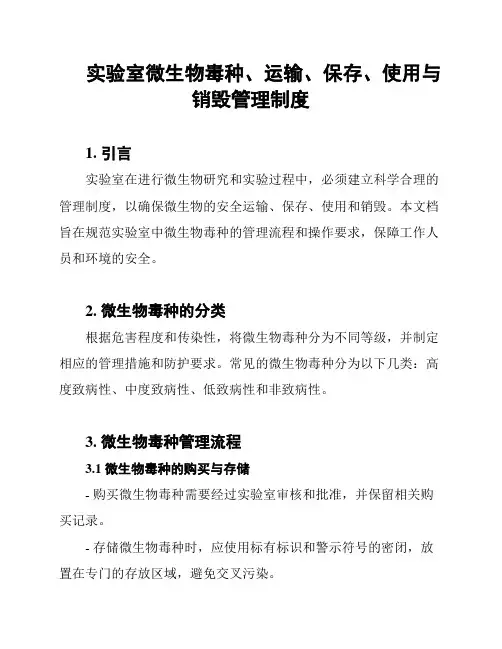

实验室微生物毒种、运输、保存、使用与销毁管理制度1. 引言实验室在进行微生物研究和实验过程中,必须建立科学合理的管理制度,以确保微生物的安全运输、保存、使用和销毁。

本文档旨在规范实验室中微生物毒种的管理流程和操作要求,保障工作人员和环境的安全。

2. 微生物毒种的分类根据危害程度和传染性,将微生物毒种分为不同等级,并制定相应的管理措施和防护要求。

常见的微生物毒种分为以下几类:高度致病性、中度致病性、低致病性和非致病性。

3. 微生物毒种管理流程3.1 微生物毒种的购买与存储- 购买微生物毒种需要经过实验室审核和批准,并保留相关购买记录。

- 存储微生物毒种时,应使用标有标识和警示符号的密闭,放置在专门的存放区域,避免交叉污染。

- 高度致病性微生物毒种应储存在高安全级别的生物安全柜中。

3.2 微生物毒种的运输- 微生物毒种的运输应遵循相关法律法规要求和国际安全标准。

- 运输过程中,应采取合适的包装和防护措施,确保微生物的完整性和安全性。

3.3 微生物毒种的保管与使用- 实验室应建立严格的微生物毒种登记制度,包括登记微生物来源、数量、用途等信息。

- 存放微生物毒种的冰箱或柜子应定期进行清洁和消毒,确保环境卫生。

- 实验人员在使用微生物毒种时应佩戴个人防护装备,并遵循操作规程,防止事故和意外发生。

3.4 微生物毒种的销毁- 微生物毒种的销毁必须符合相关法律法规的要求,并确保环境和人员的安全。

- 销毁过程中,应采取适当的消毒方法和设备,彻底灭活微生物毒种。

4. 相关责任和培训实验室负责人应明确相关工作人员的责任,并组织必要的培训,提高工作人员对微生物毒种管理的认识和操作技能。

5. 管理制度的完善和监督实验室应定期评估和完善微生物毒种管理制度,并对实验室的相关工作进行监督和检查,确保制度的有效执行。

本管理制度自发布之日起生效。

---以上为实验室微生物毒种、运输、保存、使用与销毁管理制度的相关内容,希望对贵实验室的微生物管理工作有所帮助。

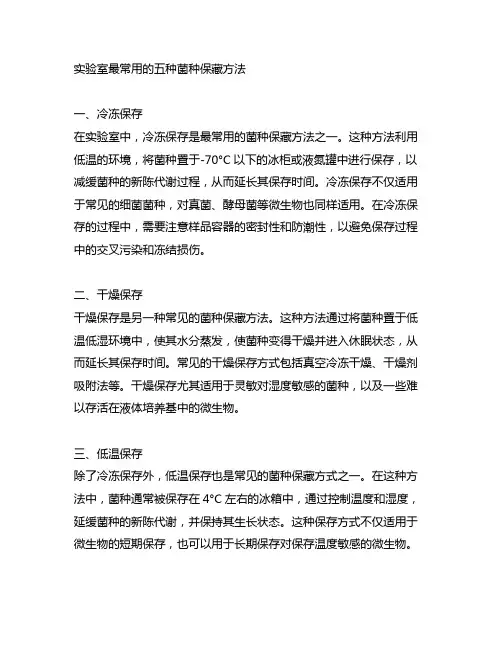

实验室最常用的五种菌种保藏方法一、冷冻保存在实验室中,冷冻保存是最常用的菌种保藏方法之一。

这种方法利用低温的环境,将菌种置于-70°C以下的冰柜或液氮罐中进行保存,以减缓菌种的新陈代谢过程,从而延长其保存时间。

冷冻保存不仅适用于常见的细菌菌种,对真菌、酵母菌等微生物也同样适用。

在冷冻保存的过程中,需要注意样品容器的密封性和防潮性,以避免保存过程中的交叉污染和冻结损伤。

二、干燥保存干燥保存是另一种常见的菌种保藏方法。

这种方法通过将菌种置于低温低湿环境中,使其水分蒸发,使菌种变得干燥并进入休眠状态,从而延长其保存时间。

常见的干燥保存方式包括真空冷冻干燥、干燥剂吸附法等。

干燥保存尤其适用于灵敏对湿度敏感的菌种,以及一些难以存活在液体培养基中的微生物。

三、低温保存除了冷冻保存外,低温保存也是常见的菌种保藏方式之一。

在这种方法中,菌种通常被保存在4°C左右的冰箱中,通过控制温度和湿度,延缓菌种的新陈代谢,并保持其生长状态。

这种保存方式不仅适用于微生物的短期保存,也可以用于长期保存对保存温度敏感的微生物。

四、液氮保存液氮保存是一种极低温的保存方式,通过将微生物样品浸没在液氮中进行保存。

这种方法不仅可以有效地防止菌种的新陈代谢和变异,还能够保持菌种的生物特性和遗传信息。

液氮保存适用于需要长期保存的珍贵菌株和难培养的微生物,如土壤中的特殊嗜冷菌和特殊嗜热菌等。

五、冻干保存冻干保存是将微生物样品在冷冻的条件下先冻结,然后通过真空干燥的方式将水分蒸发,最终将样品转变成固态的干燥状态。

这种方法既能保留微生物的生物特性,又能有效地延长样品的保存时间,适用于需要长时间运输和保存的微生物。

总结回顾通过冷冻保存、干燥保存、低温保存、液氮保存和冻干保存等五种菌种保藏方法,可以满足实验室对于微生物样品保存的不同需求。

不同的菌种和实验目的,需要选择合适的保存方式,以确保微生物的品质和可用性。

在进行菌种保存的过程中,需要注意样品的密封性、温度和湿度的控制,以及保存设备的维护和管理。

微生物实验室的要求微生物实验室是进行微生物学研究和实验的重要场所,为了保证实验的准确性和安全性,微生物实验室需要满足一系列的要求和规定。

本文将从设备、环境、安全和管理制度等方面详细介绍微生物实验室的要求。

一、设备要求微生物实验室需要配备各种设备和仪器,以确保实验的准确性和可重复性。

以下是一些必需的设备:1、显微镜:用于观察微生物的形态和结构,包括电子显微镜和光学显微镜。

2、培养设备:包括培养箱、培养皿、培养管等,用于微生物的培养和繁殖。

3、分光光度计:用于测量溶液的吸光度和透光度,以及定量测定微生物的数量。

4、离心机:用于分离微生物和细胞,包括高速离心机和低速离心机。

5、纯水系统:用于制备高纯度的水,以保证实验的准确性。

此外,微生物实验室还需要其他辅助设备,如冰箱、冷冻柜、加热设备、净化设备等。

所有设备应定期进行维护和校准,以确保其正常运转和准确度。

二、环境要求微生物实验室需要保持清洁、干燥和无菌的环境,以避免实验结果受到污染。

以下是一些环境要求:1、温度:实验室应保持恒温,一般控制在20-25℃之间。

2、湿度:实验室应保持适当的湿度,一般控制在45-65%之间。

3、空气质量:实验室应保持空气清新,避免尘埃、烟雾、有害气体等影响实验结果的因素。

4、光照:实验室应保持适当的光照强度和均匀度,以利于观察和拍摄微生物。

5、噪声:实验室应保持安静,以避免噪声对实验结果产生影响。

为了满足无菌环境的要求,微生物实验室需要配置消毒设备、灭菌器等,并定期进行环境清洁和消毒。

同时,实验室还应采取必要的防护措施,如使用手套、口罩、防护服等,以保障实验人员的安全。

三、安全要求微生物实验室需要进行安全管理,以确保实验人员和设备的安全。

以下是一些安全要求:1、实验室应设置安全出口和消防设备,以确保在紧急情况下能够迅速疏散实验人员和撤离设备。

2、实验室应配备必要的防护设备,如眼镜、面罩、手套等,以避免实验过程中产生的微生物对实验人员造成伤害。

细菌、霉菌、酵母菌检查标准操作规程细菌、霉菌、酵母菌检查是微生物学实验室常用的一项技术,用于确定食品、饮料、药品、环境样品等中是否存在这些微生物。

细菌、霉菌、酵母菌都是常见的微生物,它们在生物学和工业上具有重要的作用。

本文将以标准操作规程的形式详细介绍细菌、霉菌、酵母菌检查的步骤和要求。

一、实验前准备1.环境准备:实验室环境要保持清洁、无尘、无飞虫等干扰因素,确保实验的准确性。

2.器材准备:准备好必要的实验器材,包括培养基、试剂、仪器设备等。

3.样品准备:样品应遵循卫生标准及实验要求,确保样品的可靠性和代表性。

二、样品处理1.样品消毒:将样品进行适当的消毒处理,以消除外源性微生物的干扰。

2.预培养:将样品接种到含有适宜培养基的试管中,进行预培养,以增加微生物的数量。

三、分离与纯化1.罩口接种:将样品中微生物接种到含有相应培养基的平板上,通过罩口接种的方式,避免次生污染。

2.培养条件:根据微生物的特性,设置适宜的培养温度、时间和培养基组成等条件,促进微生物的生长。

3.单菌分离:观察接种后的菌落形态和特征,选取单菌落转接到新的培养基上,以实现纯化。

四、鉴定与检测1.形态观察:观察菌落形态、边缘、颜色、透明度等特征,与已知细菌、霉菌、酵母菌的特征进行比对。

2.生理生化试验:通过一系列的生理生化指标和试验,如盖氏染色、革兰氏染色、培养基反应等,对菌株进行进一步鉴定。

3.分子生物学检测:采用PCR、序列比对等分子生物学技术,对菌株进行分子水平的鉴定。

五、结果处理与分析1.定量分析:根据菌落的数量和菌落形状比例,计算并报告样品中细菌、霉菌、酵母菌的数量。

2.图像记录:对鉴定结果进行拍照记录,确保结果的真实性和可追溯性。

六、质量控制1.消毒控制:实验室应定期对实验环境进行消毒处理,保持无菌状态。

2.正负对照:每次实验都应设置正、负对照,确保实验结果的准确性和可靠性。

3.重复实验:对怀疑结果的样品可以进行重复实验,验证结果的可靠性。